日本では英国人女流作家ウィーダ/マリー・ルイーズ・ド・ラ・ラメー(Ouida/Marie Louise de la Ramée、1839年〜1908年)の「フランダースの犬(A Dog of Flanders、1872年)」がどうして欧米では忘れ去られてしまったかがしばしば話題になります。

実はあえて細部を省いて要約すると「作者があえてイタリアに渡って餓死する最後を選ぶ様な重度の厨二病患者で、時代への迎合を拒んだから」が正解。

本当でしょうか? 改めて検証してみましょう。

【チエックポイント①】作者が厨二病

イタリアに渡って餓死した「フランダースの犬(1872年)」原作者

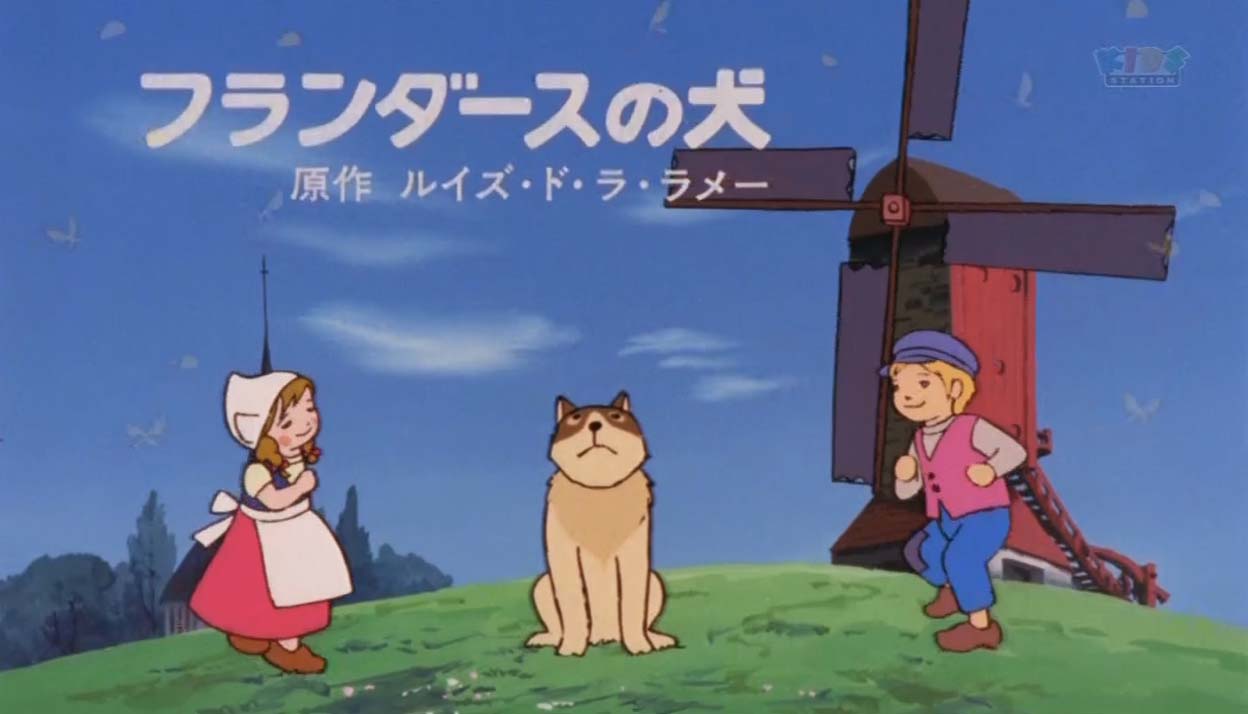

フランダースの犬の作者ウィーダ(1839年英国でイギリス人とフランス人の間に産まれ1908年イタリアで窮乏死)はペンネームで本名はルイズ ・ド・ラ・ラメーでアニメ版「フランダースの犬(1975年)」ではこの本名が使われていていますがこの二つの名は同一人物であります。

彼女はラテン情緒溢れるイタリアに憧れ実際にイタリアに移住するのですが、初期の彼女の作品はロマンチシズム一辺倒であったそうで、奔放で空想に満ちあふれ過ぎた作風は当時の青年が読む書物としては幾分危ぶまれる声もあったようです。

しかし彼女も年を重ねるにつれリアリズムな作品を描くようになりこのフランダースの犬やニュールンベルグのストーブがついに誕生しました。これは私の想像なのです がきっと彼女は彼女の持っているロマンチシズムを他人や冷たい現実がいつも彼女の心を傷つけていたのではないかと思ってます。そういった厳しい現実のなかボロボロ になった理想をいつまでも傷んだ人形を大切にしている少女のように彼女の心の中で持ち続けていたのではないかと思えてならないのです。フランダースの犬の中でこれ でもか!というぐらいの困難の中、最後には二人は死を迎えるのですがそこで彼女は何故二人を生かさなかったのか!そこには彼女が様々な不幸な道を歩む人々に対する 心の救済(癒し)にはどうしてもネロ達に命の終りを告げなくてはならない事があったのではないかと思います。

彼女を傷つけた現実は実はダイヤを磨く研磨石のように彼女のロマンチシズムを輝かしいダイヤに換え、時代や国境を越えた感動が今なお輝きを増して私達に語りかけて くるのです。

いきなり不穏な気配が立ち込めます。

【チエックポイント②】主人公が厨二病

2007年にはベルギー人監督が「なぜベルギーでは無名の物語が日本で非常に有名になったか」検証するドキュメンタリー映画(A Dog of Flanders -made in Japan- A Documentary by Didier Volckaert & An van. Dienderen)を制作し、不人気である理由について「(ヨーロッパの価値観では)物語は「負け犬の死」としか映らない」という説を監督が述べている。プロデューサーのアン・バンディーンデレンは「日本人は、信義や友情のために敗北や挫折を受け入れることに、ある種の崇高さを見いだす。ネロの死に方は、まさに日本人の価値観を体現するもの」と結論づけた。また小説家の司馬遼太郎は紀行文集『街道をゆく』の『オランダ紀行』の中で本作について触れ「19世紀末頃から年少者に自立をうながす気分が出てきた、その中で『十五にもなってただうちひしがれて死んでいくとはなにごとか、なぜ雄々しく自分の人生を切り開こうとしなかったか』という批判が強くなった」「貧しい子どもが死ぬ物語は当時珍しいものではなかった」という大阪府立国際児童文学館の研究員の見解を引用し、現地では無名である理由を書いている。

ところが実は…

- 主人公ネロは「10歳の少年」でなく「15歳の天才美少年ニート(頑張らないがやれば出来る子)」…当時ならもう定職についてておかしくない年なのに絵ばかり描いて一向に働こうとしない。絵描きとしての訓練を受けてないので達人にしか見分けられないが「世界を変える天部の才能」を与えられている。おまけにベルギー北部フランダース人とベルギー南部アルデンヌ人の血が混ざった結果生まれた奇跡の美少年。完璧なまでに作者の願望を投影された化身。アロアの父が「こんな奴に近づくな」と娘を遠ざけようとするのも仕方がない?

*原作版ネロ、実はアニメ版ネロというより「ハウルの動く城(2004年)」の魔術師ハウルの方がイメージが近いとも。イケメンで、自信たっぷりで、しかも軽薄で… - 原作では主人公の周囲に「真の理解者」がいない…祖父は15歳なのに自立できてない(する気もない)孫が「猫の額ほどの面積でもいいから土地所有者となって旦那となる」未来しか夢来てない。靴の修理を表家業としてる大家の家賃取り立ては厳しい。金物屋は鞭を振り回すばかり(原作ではつまらない原価に巻き込まれて死亡)。何時もの様にキスした後でアロア(12歳)に「絵描きとして大成出来ないくらいなら死んでやる(絵描きとして修行する気は毛頭ないがな)」と打ち明けると「私を置いていかないで!!」と泣いて縋り付かれる。コゼツの旦那はとある絵を気に入って銀貨一枚で買い取ろうとするが、絵の才能は切り売り出来るもんじゃない。誰もネロの事を本当の意味では判っていないのである!!

*おそらく作者もそういう経験を積んできた(というか勝手にそう思い込んできた)と思われる。 - 原作のラストは「よろしい、ならば玉砕だ」…地上で理解者を得る希望を失ったネロはルーベンスの絵を観賞する為に食事を完全に断って餓死する道を選ぶ。その後「彼の才能を認める本物の絵の達人が現れたが時既に遅し」という辺りはアニメ版と同じ。

*それに比べると肝心の場面で「僕はこれまでの人生ずっと逃げ回ってきた。だけどもう逃げない。守るべきものが出来しまったから」と断言するハウルさんは本物のイケメンでした。まぁ「ラプンツェル」のフリンライダーさんとか、「スートピア」のニックさんもそういうタイプ。案外紙一重なの?

どうしてベルギー人受けが悪かったかについては別のアプローチもあります。

- そもそも物語を象徴する風車小屋、モデルとなった実物は(ベルギー革命(1830年)で宣戦布告の相手とされた)オランダ総督ナッソー=オラニエ家がアントウェルペン/アントワープ近郊の所領に建てたものと明らかになっている。

*フランドル地方から発祥したオランダが近代国家への移行に失敗して大英帝国に出し抜かれてしまうのは、こうした中世から続く領土分散状態のせいなんである。 - 物語中で「良心」の役割を果たす「正直な寝たきりの祖父イェーハン・ダース老人(主人公ネロを養う祖父)」は「フランス革命が始まってから、ナポレオン戦争が終わるまでずっと戦い続けてきた」と回想する。ところが実際にはそもそもフランス革命軍が介入してきたのは、プロイセンと英国の軍事力を裏付けにオランダの絶対王政化を目論んでいたナッソー=オラニエ家と敵対していたブルジョワ都市貴族や愛国派に助太刀する為。ナッソー=オラニエ家が国外逃亡してバタヴィア共和国が建国された時点で彼らの戦争は終わっており、その後も戦い続けたのは、ナッソー=オラニエ家に同行した熱狂的王党派だけ。

*「(英国側で)ずっと戦い続けてきた」という事は半島戦争(1808年〜1814年)あたりでも、ナッソー=オラニエ家の紋章を掲げてゲリラ戦を指揮してきたんだろうか。若い頃は傭兵として鳴らしたハイジの「おんじ」に勝るとも劣らない戦績といえよう。 - 一方、ヒロインのアロアは、その金髪碧眼によって八十年戦争(1568年〜1609年、1621年〜1648年)のどさくさに紛れてアントウェルペン/アントワープを焼き討ちして暴力的に屈服させた「スペイン統治時代からのブルジョワ階層」を示唆しているという。少なくともWikipediaにはそう記載されてるが、金髪碧眼はスペイン系というよりケルト系やゲルマン系の暗喩。そもそも物語中で重要な役割を果たす「ルーベンスの描いたイエス・キリスト」も黒髪に浅黒い肌ではなく、その事自体が人種的葛藤の焦点になっている。ちなみにアニメ版は主人公ミロを金髪碧眼、アロアをオランダの民族衣装を着たブルネットのドイツ系娘として描いた。意図は不明。

*原作のアロアはネロにベタ惚れで到底見てられない。ダメ専元祖とも。いやむしろアロアがネロを甘やかしてあんな人間にしてしまった? そもそもアントウェルペン/アントワープ焼き討ちのせいで毛織物交易を駄目にされた英国は激怒してスペインに宣戦布告。私掠免状を乱発して散々っぱら海賊行為を推奨した挙句の果てにアルマダの海戦(1588年)で大勝利。こうした歴史が作者の脳内で果たしてどう処理されていたのか皆目見当がつかない。 - ルーベンス(Peter Paul Rubens、1577年〜1640年)は単なるアントウェルペン/アントワープを本拠地とする画廊の親方ではなく7ヶ国語を流暢に操る外交官でもあり、英国とスペインから貴族に叙任されていた。

*まぁ現存する作品が12000点以上というだけで個人画家だった筈がないのである。まさしくスタジオ・システム…

さて、こうした半分英国人で半分フランス人の著者にとっての「親近感を感じる好ましい人達」、逆にベルギー人の目線から見てどう映るやら…という話。

あとこういう指摘も。

フランダース地方やアントワープではそれ程に知られていない理由

作者ウィダは 動物愛護にとても力を入れていました。彼女は イギリスに住んでいる間に動物を大切にしない人たち 虐待する人たちを相手取って幾つもの訴訟を起こしています。そして多い時には30匹以上の犬と一緒に暮らしていました。それらの犬には 専用の厨房で作った特別の料理を食べさせ、まさに「犬御殿」での生活をさせていました。そういうウィダがフランダースで見たものは荷車を牽かされる犬たちでした。犬が(牛や馬と同様に)労役に使われるのは 大陸では一般的なことでした。しかしそれはイギリス生まれのウィダにとっては 虐待以外の何ものでもなく人間として許しがたい行為だったのです。

「パトラッシュは、フランダース地方で何世紀にもわたって先祖代々酷使される種族の子孫でした。奴隷の中の奴隷であり、人々にこき使われる犬畜生であり、荷車を引くのに使われる獣でした。彼らは、荷車の苦々しさに筋肉を痛め、道の敷石で心臓が破裂して死んでいったのでした。」

「パトラッシュは、悪態を食べ、殴打で洗礼を受けました。なぜそれがいけないのでしょう? ここは文明国、キリスト教国です。そして、パトラッシュは犬に過ぎません。」

「パトラッシュの生活は、地獄の生活でした。まるで動物に対して地獄の拷問を行うことが『地獄は本当にある』という自分の信仰を示す方法であるかのように思っている人々がいます。パトラッシュの買い手は、陰気で、邪悪で、残忍なブラバント生まれの男で、荷車につぼ・なべ・びん・ばけつやいろいろな瀬戸物や金属類をいっぱいに積んで、パトラッシュひとりに力の限り荷物を引かせていました。その間、男はといえば、太った体でのんびりとパイプをふかしながらのろのろと荷車のそばを歩き、街道沿いにある酒屋や茶屋を通り過ぎるたびにきまって腰をおろすのでした。」

「パトラッシュは、鉄の種族の生まれでした。その種族は、情け容赦のない労苦に従事するために長年繁殖させられたものでした。そういうわけでパトラッシュはひどい重荷を負わされ、むちうたれ、飢えと渇きに苦しめられ、なぐられ、ののしられて、すっかり疲れ切ってしまっても、何とかみじめに生き長らえることができたのでした。こうした苦しみが、もっとも忍耐強く、よく働く四つ足の犠牲者に対してフランダースの人間が与える唯一の報酬でした。」「パトラッシュは病気で死にそうになり、動かなくなりました。彼の主人は彼が持っていたただ一つの薬を与えましたーーそれは、パトラッシュを蹴り、ののしり、そして、樫の木の棍棒でなぐることでした。これらは、これまでもしばしばパトラッシュに提供されるただ一つの食べ物であり、報酬でもあったのです。しかし、パトラッシュはどんな拷問も悪態も、手の届かないところにいました。しばらくして、いくら肋骨をけとばしても、いくら耳元でどなりつけても役に立たないと分かり、このブラバンド生まれの男は、パトラッシュが死んでしまったか、死にかけていて、誰か死体の皮を剥いで手袋を作らない限りはもう役に立たない、と思いました。そこで、別れのはなむけにはげしくののしり、引き具の皮ひもをとりはずし、パトラッシュの体を道路の脇の草むらまでけとばしました。このように死にかけた犬は置き去りにして、ありがかんだり、カラスがつついたりするのに任せておきました。」

「彼がパトラッシュに費やしたお金はほとんどないに等しい状態でした。そして、2年もの長い、残酷な月日を、朝から晩まで、夏も冬も、天気のよい日も悪い日も、絶え間なく酷使し続けたのです。彼は、パトラッシュを利用するだけ利用しつくし、けっこうな利益をパトラッシュから得ていました。しかし、彼は人間らしくずる賢く、犬が溝で最後の息を引き取るにまかせておきました。カラスがパトラッシュの血走った目をえぐりだすかもしれませんが、彼は、ルーヴェンで物乞いをしたり盗んだり食べたり飲んだり、踊ったり歌ったり、楽しむために、道を進んでいきました。死にかけた犬、荷車引きの犬ーーなぜそんなものの苦しみに付き合って時間を無駄にし、少しばかりの銅貨を稼ぎそこなったり、笑うような楽しい思いをふいにしなければならない危険をおかさなければならないのでしょうか。」

「パトラッシュは、道ばたの草むらが茂るみぞに投げ捨てられたまま、そこで横たわっていました。その日は人通りが多い日でした。何人かはパトラッシュを見ました。ほとんどの人は、見向きさえしませんでした。皆、通り過ぎていきました。死んだも同然の犬ーーそれは、ベルギー人にとって無価値でした。いや、世界中のどこだって、何の価値もなかったでしょう。」

*どうやら単なる厨二病でなく、ある意味「イルカを殺す日本人は殺人者!!」と叫ぶ環境ファシズム(Ecofascism)先祖筋という側面も備えていた模様。それで筆が滑ってベルギー自体を「この世の生き地獄」と描いてしまったとも。「フランダースは美しい土地ではありません。中でも、ルーベンスで有名な、アントワープのあたりは、おそらく一番美しくなかったでしょう。トウモロコシ畑とナタネ畑、牧場と畑が、特徴のない平野に互い違いに広がっていました。そして、それがいやというほど繰り返されていたのでした。平野にぽつぽつと立っている荒涼とした灰色の塔の、感傷的な鐘の音の響きがなければ、あるいは、落ち穂拾いの束やたきぎの束を抱えた人が何人か荒野を横切り、絵のような趣を添えなければ、どこも変わりばえせず、単調で、美しくもありませんでした。山や森の中に住んでいる人ならば、果てしなく続く広大で陰気な平原に退屈して気が滅入り、牢屋に入れられたような気分を味わったことでしょう。」

「ルーベンスがいなければ、アントワープの町は何だったというのでしょうか? 波止場で商売をする商人を除いて誰も見たいとは思わないような、薄汚くて陰気な、騒々しい市場町に過ぎません。ルーベンスによって、アントワープの町は、世界中にとって、神聖な名前となり、神聖な土地となり、芸術の神様がこの世に生まれたベツレヘム (イエス・キリストが生まれた地名)となり、芸術の神様が亡くなったゴルゴダ(イエス・キリストが亡くなった地名)となったのです。世の人々よ!あなたがたは国に生まれた偉人を大事にしなければなりません。というのは、未来の人は、偉人によってのみ国を知るからです。この時代のフランダースの人たちは賢明でした。ルーベンスが生きている間、アントワープの町は、アントワープが生んだ最も偉大な息子に名誉を与えました。そして、ルーベンスの死後は、アントワープの町はその名前を賛美します。けれども、実を言うと、フランダースの人たちがこのように賢明だったことは、めったにありませんでした。」*ここまでくると「どうして受け入れられなかったか?」というより「受け入れられる理由が思いつかない」といった方が正しいとも。

このサイトの投稿者は「(フランダースの犬の作者はイギリス人だから)そもそも

カトリックに対して 好意的では無い書き方をしています」と推測してますが、果たして半分フランス人でわざわざイタリアに餓死しにいった様な人間がカソリック嫌いだった筈があるでしょうか?

むしろ逆に「この世が生き地獄なのは、神が(自分や主人公ネロの様に)選ばれた人間に試練を与える為だ」と強く信じ込む態度こそが彼女の想像上のカトリシズムの本質であり、全編を覆う独特の厨二病臭の正体なのではないでしょうか。おそらく祖国イギリスを描いてもこんな調子だったのだと思います。それで「少しはマシな死に場所」を求めてイタリアに逃げ出したとも考えられる訳です。

何故そう断言出来るかというと、後述する様にこの時代には同類が沢山いたからです。

- モンゴメリ「赤毛のアン(Anne of Green Gables、1908年)」の主人公も思春期に入ると「ベンハー(1880年)」の戦車競技の場面を読んで「性の目覚め」を経験したり、厨二病を患ってしばらくの間同種の陰鬱な小説を黙々と執筆し続けたりする(そして突然飽きて投げ出す。まさに厨二病的展開?)。ジェーン・オスティンもそうだが、英米の女流作家は何故かこういうの論うのが実に上手い…おそらく自分も通ってきた道だからなのだろう。

新訳-赤毛のアン-完全版-角川つばさ文庫-L・M・モンゴメリ - 近年でいうとGoth御用達のバンパイア・クロニクル(1976年〜1997年)や童話を題材とするSM超大作「眠り姫シリーズ(Sleeping Beauty、1983年〜1985年)」で有名なアン・ライスあたりがそうした種類のカソリシズムの末裔といえるかもしれない。最近ではイエス・キリストの生涯を描く大長編に挑戦している辺りもさもありなん、といった感じがする。

眠り姫、官能の旅立ち スリーピング・ビューティ

そう、これはRockの合言葉「疲れ切った肉体、それに閉じ込められた高揚する魂の叫び」の世界そのもの。「フランダースの犬」は元来、その先祖筋として読むのが正しい様な作品だったのかもしれません。

【チエックポイント③】時代が厨二病

フランス革命勃発(1879年)から二月/三月革命(1848年)にかけての激動の時代が終わると、国王と教会の権威を万能視する伝統が吹き飛ぶと同時に、国王と教会の権威に対する無限闘争を旗印にしてきた政治的浪漫主義者も立場を失います。「理想に対する疾患」期というらしいですが、ナポレオン三世と新たな政治闘争を始めたビクトル・ユーゴーとか、新たな革命理論を編み出したマルクスとか、芸術至上主義を掲げてボードレールを応援したゴーチェとか、児童文学の世界に転身したカルロ・コッローディとか、そうした目端の利く人達しか生き残れない厳しい時代でもありました。

当時欧州文学が置かれていた状況をさらに俯瞰してみると…

ピカレスク小説(Roman Picaresque)の系譜

16世紀から17世紀にかけてスペインを中心に流行した「反騎士道小説」。

①写実主義的傾向を備えた一人称の自伝体で執筆され、

②主人公は様々な意味で底辺出身者にして社会寄生的存在である事が多く、

③非日常的冒険でなく現実の日常を舞台に生き残る為の闘いを繰り広げる、

④全体的に社会批判的、諷刺的性格が強い作品である点を特徴とする。

作者不詳の「ラサリーリョ・デ・トルメスとその幸運と逆境の生涯(最古の写本は1554年)」、作中における「非道徳的な犯罪が犯される都度物語を中断して道徳的訓話を挟むバロック的対比」が人気を博しティルソ・デ・モリーナ「セビーリャの色事師と石の招客 (1630年)に継承されたマテオ・アレマ「ピカロ:グスマン・デ・アルファラーチェの生涯(第1部1599年、第2部1604年)」が代表作。「従士マルコス・デ・オブレゴン(1618年)」や「びっこの小悪魔(1641年)」の様に写実的でありながら抒情的で詩的な小説を経て単なる風俗写実文に過ぎない小説が量産される一方で、ケベード「ドン・パブロスの生涯(1626年)」の様に言葉遊びとカリカチュアの詰め込み過ぎで装飾過多となりつつ、さらに諷刺、揶揄、悲観の要素を強めた作品も散見される。そしてドイツに三十年戦争の戦乱を背景とするグリンメルスハウゼン「阿呆物語(冒険者ジンプリチシムス,1668年)」が登場。「孤児の少年が下働きの経験を経て抜け目ない若者に育ち、浮沈の多い生活と冒険を繰り返す」という全体の形式はピカレスク小説の様式に従っているが、その展開を通じて当時を生きた様々なタイプの人間を記録に残し後世に語り継ごうとしたバルザックの「人間喜劇計画」的側面も備える。「教養小説の元祖」と見る向きもあるが「逃亡、職業遍歴、泥棒稼業、裏街道渡りといった外面的な人生波乱の点描を通じてタフになっていくだけで、それを通じて主人公の精神がどういう変容を遂げたか、それぞれの経験を通じて世界や人生への認識を深めたかなどが一切描写されない(ただ既存のピカレスク小説と違って多少は言及が精神論に及んでいるので、主人公の精神的成長を主題とする教養小説に近付いてる感はなくもない)」根本的欠陥がある為に反対意見が少なくない。

そもそも「ピカレスク」の語源「ピカロ」とは単なる悪人ではない。

①出生に(ユダヤ系であったり娼婦の子であったりといった具合に)何らかの「瑕疵」があり、②それ故に社会的には嫌われ者で(ただしカトリック的には慈悲を施すべき対象)、

③食べる(生きる)為に罪を犯したり悪戯を続けねばならない様な人物を指す。

そもそも欧州におけるMonstor(怪物)の語源は「人類の理解力を遙かに超えた神々の計画の一端を知らしめる生物」といったニュアンスで、最初から悲劇的短命を宿命付けられている。日本文化でいうと生まれてすぐ重要な予言を口にして死んでいく「件(くだん)」や「肉人」に」近い。その神の意思に従った(すなわち人間に裁ける範疇を超えた)短い生涯をもってして既存人間社会に警告を与える役回りという訳である。

グリンメルスハウゼン「阿呆物語」は主人公を「(三十年戦争当時はありふれていた)親も財産も失った戦災孤児」と設定する事でこの制約から脱却。そして「ロビンソン・クルーソーの生涯と奇しくも驚くべき冒険(The Life and Strange Surprising Adventures of Robinson Crusoe,1719年)」がさらにそれを「ピューリタンの好むヨブ記的理不尽な試練」へと昇華させる。

かくして18世紀以降のピカレスクロマンは新たな段階へと突入する事になる。

- 「ジルブラース物語(Histoire de Gil Blas de Santillane,1715年,1724年,1735年刊行)」…フランスの小説家ルサージュの傑作。当時流行のスペインの悪漢小説の体裁をとって書かれた長編物語。スペインのサンティリアーナ出身の若者ジル・ブラースが,生来の何ものにもめげぬ旺盛な生活力と楽天主義とをもって一旗挙げるために世の中を遍歴し,さんざんな目にも出会うが,そのつど経験をいかして賢くなり,また,根は優しい性格から人にも好かれ,ついには立身出世するという筋立てである。描写において17世紀のスペインとは表向き,実は作者の生きた18世紀中葉のフランス社会をみごとに活写し,かつその欠陥を風刺している。

- 「モル・フランダーズ(Moll Flanders もしくは The Fortunes and Misfortunes of the Famous Moll Flanders,1722年)」…ダニエル・デフォーが「ロビンソン・クルーソーの生涯と奇しくも驚くべき冒険(The Life and Strange Surprising Adventures of Robinson Crusoe,1719年)」に続いて、それと対となる形で発表した長編小説。前書きには「デフォー本人がこの婦人から話を聞き、聞き苦しくない程度に改めたのがこの作品である」とあるが、実際はデフォーの創作である。モルが12年間を娼婦として暮らし、5度にわたって人妻となり、12年間を盗賊として鳴らし、8年をヴァージニアの流刑地の重罪人として過ごす世にも稀な数奇な運命を辿ることになったもともとの遠因は、母親にあった。母親は窃盗と淫売を糧とする日々をおくったすえ、捕まってニューゲート監獄に収監され、絞首刑になるところをすんでの妊娠中ということで7カ月の執行猶予となり、そのどさくさのあいだにモルが生まれた。そんな出生だったから、モルは生まれてすぐに監獄から親戚に移されたのだが、両親がいない幼年少女時代がおもしろいはずがない。あるときジプシーの群に紛れこんで、そのままエセックスのコルチェスターの貧しい女のところへ引き取られた。ともかく最初っから流転の人生なのである。やがてモルは男を取っ替え引っ換えすることをおぼえ、母親そっくりの掏摸や窃盗にあけくれる。あげく、銀食器を盗んだときに現行犯で逮捕(『レ・ミゼラブル』のジャン・バルジャンの先行モデルだ)、これまた母親同様にニューゲートに送監される。モルの数奇はそれだけにとどまらない。やっと結婚した男が、なんと母親が別の男と交わって生んだ男だった。モルは父親ちがいの弟と結ばれてしまったのである。この血族相姦の事実を知ったモルはさすがに懊悩する。自身のおぞましさに苦吟する。こんなことばかりがモルを襲いつづけるのであるが、モルは自分が犯した犯罪や自分が溺れた欲望に罪悪感がなく最終的には流刑先で再会したかつての夫との平穏な暮らしに落ち着く。あくまで終始自然や経済のサイクルにまったく無頓着で、それどころかそのサイクルを逸脱し続ける人生を貫いた訳である。

- 「マノン・レスコー(Manon Lescaut,1731年)」…アベ・プレヴォーの長編小説。題名は正しくは「騎士デ・グリューとマノン・レスコーの物語(Histoire du chevalier Des Grieux et de Manon Lescaut)」といい、7巻からなる自伝的小説集「ある貴族の回想と冒険(Mémoires et Aventures d'un homme de qualité qui s'est retiré du monde )」の第7巻に当たる。騎士デ・グリューは美少女マノンと出会い駆け落ちするが、彼女を愛した男たちは嫉妬や彼女の欲望から破滅していき、デ・グリューも巻き込まれて数々の罪を犯す。彼女はアメリカのニューオリンズへ追放処分となり、デ・グリューも彼女に付き添って行くが、そこでも彼女をめぐる事件は起き、ついにマノンは寂しい荒野で彼の腕に抱かれて死ぬ。ファム・ファタール(男たちを破滅させる女)を描いた文学作品としては最初のものといわれ、繊細な心理描写からロマン主義文学の走りともされる。

- 「美女と野獣(La Belle et la Bête)」…当時流行していたピカレスク小説の影響色濃いフランスの異類婚姻譚。1740年にG・ド・ヴィルヌーヴ(ヴィルヌーヴ夫人、Gabrielle-Suzanne de Villeneuve)によって最初に書かれ。1756年にJ・L・ド・ボーモン(ボーモン夫人、Jeanne-Marie Leprince de Beaumont)が発表した短縮版が世に広まった。ヴィルヌーヴ版では3人の娘と3人の息子を持つ商人が、町からの帰り道にある屋敷に迷い込み、そこで体を温め料理にありつくもてなしを受ける。「ラ・ベル(フランス語で「美女」という意味の一般名詞)」と呼ばれている心の清い末娘がバラを欲しがっていたことを思い出した彼が庭に咲いていたバラを摘むと彼の前に屋敷の主である野獣が現れ「もてなしてやったのにバラを摘むとは何事だ」と言う。そして野獣は娘を要求した。末娘は身代わりとして野獣のもとに赴き、野獣は娘に慇懃に求婚するが拒否される。父親が床に臥せっていることを知ったラ・ベルの一時帰郷の申し出に、野獣は嘆きながらも許可を与える。ラ・ベルは一週間で戻ると約束をした。2人の姉は里帰りした末娘から豪邸での生活を聞き、嫉妬して妹を引き止め、日限に間に合わないよう仕向ける。10日目の夜、ラ・ベルは野獣が死にかかっている夢を見、屋敷に戻った。ラ・ベルは瀕死の野獣に再会し「これで幸せに死ぬことができる」という野獣に「いいえあなたはわたしの夫になるのです」とラ・ベルが叫ぶと野獣は本来の姿に戻る。ボーモン版では物語の最期に王子を野獣に変えた妖女が再登場し、意地悪な二人の姉を石に変える。その一方でヴィルヌーヴ版ではラ・ベルの3人の兄たちが当初は家にいて、セリフもあるが、ボーモン版ではずっと兵隊に行っており出番がない。

- 「マリアンヌの生涯(La vie de Marianne,1731年〜1741年刊行)」…フランスの劇作家・小説家マリボーの未完の長編小説。既刊第1~11部,。幼くして両親をなくしたマリアンヌがパリに出て,好色な老人に誘惑されたり,その甥と恋をするなど,さまざまな運命に翻弄される様子が一人称体で語られる。17世紀のロマン・ブルジョア,心理小説,モラリスト文学,ロマン・ピカレスク(悪者小説)の伝統などを踏まえたうえに,恋愛喜劇の名手らしい女性心理の分析がふんだんに盛りこまれている。

- 「ラパチーニの娘(Rappaccini's Daughter、1844年)」…米国小説家ナサニエル・ホーソーンの怪奇小説。主人公ジョバンニは世界最古の植物園が存在するヴェネツィアで植物学者ラパチーニの美しい娘・ベアトリーチェと恋に堕ちる。しかし彼女はラパチーニが自分の専門分野である毒草の研究に没頭してあらゆる抗毒能力を与えようとし続けた結果自らが最強の毒物と化してしまっており、ジョバンニの為に解毒剤を飲むとそのせいで死ぬ。発想の域源は古代インド・アーリアン文明における「王たる者、必修科目として毒を見破る力と解毒の心得が必要」とする記述。その中にさらに「毒で養われた少女」に対する注意が書かれている。「インドの王たちは何人かを裏切ろうと思った時、生まれたばかりの女の子をさがし、その揺りかごの下に一定期間ビーシュと いう毒草をまいておく。それからある期間その子の布団の下にこの毒草を敷 いておく。更にまたある期間その子の衣服の中にこの毒草を入れておく。次 には乳の中に混ぜて飲ます。そのうちにその子は成長して猛毒のビーシュを食べても何の害も起こさないようになる。そうなった時、この娘に贈り物をつけて裏切ろうとする相手の王のもとに送り届けるのである」。ちなみに、ここでいうビーシュはトリカブトのことである。アメコミのヴィラン(悪役)Poisn Ivyのモデルとも。

- 「ジェーン・エア(Jane Eyre,1847年)」…当初はカラー・ベルという男性の筆名で出版したシャーロット・ブロンテの長編小説。孤児ジェーンが、家庭教師として住み込んだ家の主人と結ばれるまでを描く。当時の社会に反抗した主人公は新しい女性像を提供し、多大な反響を呼んだ。小説のヒロインはたいてい美人に描かれるが、この作品のヒロイン(ジェーン・エア)は美人ではない。しかも孤児であることに対する不満、男女平等意識という反骨精神を描き、また女性から告白するということも、当時の社会常識から大きく逸脱した行為である。財産や身分にとらわれず、自由恋愛して結婚するという点は、ヴィクトリア朝の文学において画期的であった。作品中に登場するローウッド学院は、作者シャーロットもかつて通ったカウアン・ブリッジ校がモデルである。教師も実在の人物がモデルで、この学校は生徒管理が行き届いておらず、実際にチフス患者が出ている。シャーロットの姉マリアとエリザベスの2人も、ここで肺炎にかかり死亡した。ヘレン・バーンズのモデルは、姉マリアである。のちにこの学校は、ギャスケル夫人が『シャーロット・ブロンテの生涯』で取り上げ、社会問題に発展した。ジェーン・エアは孤児となり、リード夫人とその子供達から差別されて怒りと悲しみの中で育つ。9歳になった頃、寄宿学校ローウッド学院に送られ、そこで優しいテンプル先生やヘレン・バーンズと出会う。ヘレンの深い信仰心と寛大さにしだいに尊敬の念を抱くようになるが、折しもローウッドでは不衛生の問題からチフスが大流行し、ヘレンは結核にかかり死亡する。後になってローウッド学院は環境・食事の汚染が世間に暴かれて改善される。生徒として6年間、教師として2年間ローウッドで過ごした後、ジェーンはソーンフィールド邸で家庭教師として雇われる。そこで当主ロチェスターとの身分を超えた恋愛を経験し結婚を申し込まれるが、結婚当日になって狂人の妻の存在が判明する。当時の法律ではキリスト教に基づいて重婚は厳罰であり、深く悩んだジェーンは神に救いを求め、「神が与え人間が認めた法や道徳は誘惑がないときにあるものではない」と彼を諭し、一人黙ってソーンフィールドを去る。路頭に迷い、行き倒れになりかけたところを牧師セント・ジョンとその妹、ダイアナとメアリーに助けられ、その家へ身を寄せることになる。しばらくしてジョンとその妹たちがジェーンのいとこであることが判明し、1年間をともに過ごして勉学に励む。セント・ジョンに神の忠実な僕として宣教師の妻になりインドへ同行することを求められる。彼には恋愛感情のないことを知っていて深く苦悩する。信仰心からジョンの申し出を受けようとしたとき、嵐に紛れて頭の中にロチェスターの自分を呼ぶ声を聞き、ジョンを拒んで家を出た。その後旅館の主から火事でロチェスター夫人が亡くなり、ロチェスター自身も片腕を失って盲目になったことを知る。彼のもとを訪ね、財産も年齢も健康な体でさえも愛の前には何ら障害でないと彼を諭し、結婚することを自ら誓って2人は静かに結婚式を挙げる。吉田秋生「吉祥天女(1983年〜1984年)」はこの作品へのオマージュになっている。

- 「嵐が丘(Wuthering Heights,1847年)」…男性名エリス・ベルの筆名で発表されたエミリー・ブロンテの唯一の長編小説。イギリスのヨークシャーの荒野に立つ荒れ果てた館「嵐が丘」を舞台に18世紀末期に復讐を燃やしたヒースクリフの愛を描いた作品。発表当時は不評であったが、20世紀に入ってから評価が高まった。1801年、都会の生活に疲れた自称人間嫌いの青年ロックウッドは、人里離れた田舎にある「スラッシュクロス」と呼ばれる屋敷を借りて移り住む。 挨拶のため「スラッシュクロス」唯一の近隣であり大家の住む「嵐が丘」を訪れ、 館の主人ヒースクリフ、一緒に暮らす若い婦人キャサリン・リントンや粗野な男ヘアトンといった奇妙な人々と面会。 ヒースクリフは無愛想だし、キャサリン・リントンは彼の妻でもなさそうだ。 ヘアトンは召使の様な格好をしているが、食卓を一緒に囲んでいる。 しかもこの住人達の関係は冷え切っており、客前でも平気でののしり合っている。 彼らに興味を抱いたロックウッドは、事の全貌を知る古女中エレン(ネリー)に事情を尋ね、 ヒースクリフと館にまつわる憎愛と復讐の物語を聞かされることとなる。昔、この「嵐が丘」では旧主人のアーンショーとアーンショー夫人、その子供であるヒンドリーとキャサリンが住んでいた。 ある日、主人は外出先で身寄りのない男児を哀れに思い、家に連れて帰ってきた。 主人は彼をヒースクリフと名づけ自分の子供以上に可愛がり、ヒースクリフはキャサリンと仲良くなった。 しかしアーンショー氏が亡くなり館の主人がヒンドリーになると、今までヒースクリフを良く思っていなかったヒンドリーはヒースクリフを下働きにしてしまう。 それでもヒースクリフとキャサリンは仲が良く、お互いに恋心を抱くようになっていた。 そんなある日、二人は「スラッシュクロス」の住人と出会うことになる。 当時、「スラッシュクロス」には上流階級の主人リントンとリントン夫人、その子供のエドガーとイザベラが住んでいた。 彼らの優雅な生活に衝撃を受けたキャサリンは上流階級に憧れを持ち、ヒースクリフを必要としながらも自分を下げることはできないとエドガーの求婚を受けてしまう。 ショックを受けたヒースクリフは姿を消す。やがてヒースクリフは裕福な紳士になって戻ってくるが、それは自分を下働きにしたヒンドリー、キャサリンを奪ったエドガー、そして自分を捨てたキャサリンへ復讐を果たすためであった。 まずは、「嵐が丘」のヒンドリー。 彼は妻を早くに亡くし、その悲しみから息子ヘアトンと共に荒れた生活を送っていた。 そこへ賭博の申し出をして、「嵐が丘」と財産をそっくり奪い取ってしまった。 その次は、エドガーと結婚したキャサリンの住む「スラッシュクロス」に訪れ、 一緒に住んでいたエドガーの妹イザベラを言葉巧みに誘惑し、一緒に駆け落ちさせて結婚。 だがそこに愛はなく、あるのは冷たい言葉と虐待だけだった。 耐えきれなくなったイザベラは「嵐が丘」を出て、一人でリントンを出産した。 その合間にもエドガーに内緒でキャサリンにたびたび会い愛を語っていたが、そのせいでキャサリンは発狂してしまう。 二人の間で板挟みになったキャサリンは苦しみ、ついには亡くなってしまう。 その時お腹にいたキャサリン・リントンは助かり、キャサリンの忘れ形見になった。こうして復讐を終えたヒースクリフだったが、その憎悪はとどまるところを知らなかった。 復讐はヒンドリーの息子であるヘアトンとエドガーの娘、キャサリン・リントンにも及んだ。 「嵐が丘」ではヒースクリフとヒンドリー、ヘアトンが住んでいたが、ヒンドリーは亡くなり、ヒースクリフはヘアトンと二人で暮らすようになった。 ヘアトンは元の素質が良く、本来は頭も顔も悪くなかったのだが、ヒースクリフはあえて野良仕事をさせ、悪態を覚えさせた。 そうしてヒンドリーの嫌うような、教養のない人間に育てることに成功した。 イザベラが亡くなり、ヒースクリフの息子であるリントンはイザベラの遺言によりエドガーに引き取られるはずだったが、ヒースクリフは無理やり引き取ってしまった。 しかしリントンは病弱で気弱、素質が悪いと見限ったヒースクリフは、彼を愛することはなかった。 「スラッシュクロス」ではエドガーとキャサリン・リントンが仲良く静かに暮らしていた。 ある日、キャサリン・リントンは「嵐が丘」に迷い込み、住人達と出会う。 過去の出来事を全く知らない彼女はヒースクリフ達に興味を持った。 特に前に少しだけあったリントンがいとこだとわかると、友達ができたと嬉しがる。 そこに目をつけたヒースクリフは、リントンとキャサリン・リントンを結婚させ、「スラッシュクロス」とエドガーの財産を自分のものにしようと企む。 この頃エドガーは衰弱しており、亡くなれば財産はリントンのものなのだが、リントンは病弱で、20まで生きられないのではないかと言われていたのだ。 どちらが先に亡くなるか分からないのだから結婚させてしまおうと考え、ヒースクリフはリントンに入れ知恵をする。 ヒースクリフの策により、キャサリン・リントンはリントンに恋したと錯覚し、エドガーに内緒で会いに行くようになる。 しかしリントンの死期は迫っており、まともに相手をすることはできなかった。 キャサリン・リントンは目を覚まし始めるが「嵐が丘」へ行き、そこでヒースクリフに閉じ込められてしまう。 リントンと結婚しなければここから出さないと脅され、エドガーの死に目に会いたかったキャサリン・リントンは、リントンへの同情心も手伝って承諾する。 数日後、エドガーは亡くなり、しばらくしてリントンも亡くなった。 ヒースクリフは遂に「スラッシュクロス」とエドガーの財産をも自分のものにしたのだった。エレンの長い話に納得したロックウッド。 しばらくここで過ごしていたが、あまりの退屈さに一年の契約期間を待たず都会へと帰って行った。 そうして時間が過ぎ契約が切れるとき、たまたま「嵐が丘」の近くを通り過ぎ、契約終了の挨拶でもしようと思い立った。 すると「嵐が丘」は前に来たときとまるで変わっていた。 キャサリン・リントンはののしり合っていたヘアトンと仲良く勉強しており、幸せそうにしている。 エレンに問いただしたところ、ヒースクリフは亡くなったのだという。 キャサリンに対する愛と憎しみにより、幻覚を見て発狂したと。 この「嵐が丘」と「スラッシュクロス」は本来の持ち主であるヘアトンとキャサリン・リントンに戻り、 二人は和解し、愛し合い、いずれ一緒になるだろう。 ヒースクリフはキャサリンの墓の横で、静かに眠っているのだろうか。 それとも二人で亡霊になって、今もまだ嵐が丘をさまよっているのだろうか。

- 「トム・ジョーンズ(Tom Jones,1749年)」…18世紀英国を舞台とする英国小説家ヘンリー・フィールディングの長編小説で代表作。正式な題名は「捨て子トム・ジョーンズの物語(The History of Tom Jones、 a Foundling)でサマセット・モームが『世界の十大小説』の一つに挙げている。英国で英国のトニー・リチャードソン監督が「トム・ジョーンズの華麗な冒険(1963年)」として映画化。また、宝塚歌劇団が同じタイトルでミュージカル化している。ある日、大地主の屋敷の寝室に捨て子の赤ん坊が見つかる。大地主は赤ん坊をトム・ジョーンズと名づけ、自分の家で育てる。自由奔放な青年に成長し、やがて家を追い出されたトムは旅に出て、様々な恋愛や事件に巻き込まれる。ロンドンへ出て決闘事件で拘束されるが、無実とわかり、最後に出生の秘密が明らかになる。

- 「デイヴィッド・コパフィールド(David Copperfield,1849年〜1850年)」…雑誌に月刊連載されたチャールズ・ディケンズの長編小説。幼少期に辛酸を嘗めた主人公が大伯母に助けられながら作家として成功する。個性豊かな人物が数多く登場し、また前半部は自伝的要素が強い。デイヴィッドが生れたとき、すでに父は死亡していた。デイヴィッドの大伯母ベッツィ・トロットウッドは、生れてくるのは女の子だと信じていたが、男の子であったことに裏切りを感じ、家を出ていく。心優しい母と陽気で献身的な乳母ペゴティーらとデイヴィッドは幸せに暮らしていたが、冷酷な男マードストンに言葉巧みに言い含まれて母は再婚してしまう。結婚後マードストンとその姉は我が物顔で家に居座り、母は心身衰えて死亡する。デイヴィッドはこの義父とその姉からひどい暴力を受けたが、母の死後は学校をやめさせられ酒屋に小僧に出される。貧乏人ミコーバーのもとで暮らすが、やがてミコーバーは負債を払いきれないために捕まったため、デイヴィッドは大伯母に助けを求めるためにロンドンへ向かった。ロンドンで大伯母に保護されると、その友人である弁護士ウィックフィールドのもとで暮らし、学校に通うようになる。そこでは理想的女性のアグニス、不気味な悪人ユライア・ヒープらと知り合う。学校を卒業するとかつての旧友スティアフォースに出会い、その後一緒にペゴティー家のもとを訪れる。しかしスティアフォースは幼馴染エミリーと駆け落ち、デイヴィッドの心に深い傷を残した。法律を学ぶためデイヴィッドはスペンローの法律事務所を訪れたが、そこの娘ドーラに一目惚れし、密かに婚約。ところが大伯母が破産、さらにユライア・ヒープが事務所を乗っ取ろうとしていることが判明する。スペンローが突如他界すると、デイヴィッドは速記を習得し報道記者として自立、ドーラと二人で暮らし始めるが、ドーラは伴侶として不足していることに気づく。一方、事務所を乗っ取ったユライア・ヒープに対し、その秘書となっていたミコーバーはユライアの姦計をみごとに暴き証拠として突きつけた。病弱だったドーラは、病にかかるとまもなく死亡した。デイヴィッドはヨーロッパ大陸旅行に出かけることを計画するが、その出発前にスティアフォースの死を知った。傷心のうちにヨーロッパを彷徨う中、デイヴィッドは自分の心はアグニスに惹かれていると自覚する。大陸で作家として成功したデイヴィッドは、イギリスに戻りアグニスと結婚して幸せになる。

- 「ナナ(Nana,1879年)」…フランスの文豪エミール・ゾラの「科学実証主義的文学(今日の理解で言う「実録物」)」ルーゴン・マッカール叢書第9巻。彼の代表作『居酒屋』の続編で日本では最も訳書が多く読まれた。ゾラはかねてからフランス第二帝政を書くにあたって高級娼婦を欠かせない要素と考えていて、綿密に取材をして構成を練った。そして他の作品同様「ル・ヴォルテール」紙に連載。賛否両論の評判だったが、単行本は5万部と当時としてはベストセラーになった。第二帝政期のパリの舞台で、紳士淑女の前で猥褻な姿で登場した新人女優ナナ(本名 アンナ・クーポー)は、観客たちをたちまち魅了する。貧しい崩壊家庭に生まれ、暴力をふるう両親に嫌気が差して14歳で家出し、娼婦をへて舞台女優となった彼女は成功後に高級娼婦となり、上流階級の男たちを虜にして、そのすさまじいまでの浪費で次々に破滅させてゆく。何の罪悪感も感じていないが、お人好しで自由奔放。実在した高級娼婦コーラ・パールがモデルだといわれている。突如失踪して半ば伝説の存在となったが普仏戦争の直前に、若くして天然痘にかかり最後は醜い姿と化し、ほとんどの人々に知られぬままパリで亡くなる。それでもモーパッサン「脂肪の塊(Boule de Suif ,1880年)」に冷徹に描かれた様に戦勝者となったプロシア士官に復讐心も手伝って容赦なく生贄として捧げられた娼婦の扱いを思えば「幸福な最期」の部類に入るのかもしれない。

- 「ピノッキオの冒険(Le Avventure di Pinocchio,1883年)」…イタリアの作家・カルロ・コッローディの児童文学作品。ある日、大工のチェリーが意志を持って話をする丸太を見つける。そこにゼペットじいさんが現れ、丸太を木の人形にし、ピノッキオと名付ける。ところがこのピノッキオは勉強と努力が嫌いで、すぐに美味しい話に騙される。話をするコオロギなどの忠告にも耳を貸さず、人形芝居の親方に焼かれそうになったり、狐と猫にそそのかされ殺されそうになったりする。終盤に巨大なサメに飲み込まれるが、マグロに助けてもらう。真面目に勉強し働くようになったピノッキオは、最後に夢に現れた妖精によって人間になる。苦難を乗り越えて人間の少年へと変化するまでの逸話が書かれている。オリジナル版は完全に悪漢小説の体裁で執筆され、政治的風刺を、特に法制度の仕組みに対する風刺を含んでいた。

- 「ハックルベリー・フィンの冒険(Adventures of Huckleberry Finn,1885年)」…アメリカ南北戦争以前、おそらく1830年代か1840年代頃を舞台としたマーク・トウェインの長編小説。アルコール中毒の父親と暮らす、母親のいない怠惰な幼い放浪者が妻や子供との生き別れを意味する川下への売却を恐れて逃亡した黒人奴隷のジムと出会って自由を求めオハイオ川北部の横断を試みる。悪漢小説の形式に従ってミシシッピー川流域を旅する過程で出会う白人は誰もが愚劣かさもなくば残酷か利己的な殺人者・泥棒・詐欺師・善人・偽善者達であり、ハック自身は神に対して敬虔であろうとするが、神に祈ろうとする度にそれが時間の浪費である事に気付かされ、神を信じるのに苦労する。その一方で当時の人種差別への真摯かつ痛烈な批判が挟まれる。

- 「ダーバヴィル家のテス(Tess of the d'Urbervilles、1891年出)」…19世紀末イングランドを舞台とするトーマス・ハーディの代表作。ドーセット地方のマーロット村。ひょんなことから歴史に名高い家系の末裔だと聞いた父親ダービーフィールドは、娘のテスをダーバヴィル家へ奉公に出した。しかしテスはダーバヴィル家のアレックに犯されて妊娠、子供を産んで埋葬する。テスはアレックに捨てられて八年間乳しぼりなどをしているが、牧師の息子エンジェル・クレアと恋仲になる。クレアが自分の過ちを告白したので、テスも過去をうちあけると、クレアは失望してブラジルへ去る。テスは再びアレックにだまされて身をまかせるうち、クレアが帰国し、テスは思い余ってアレックを殺す。テスは死刑になる。クレアはテスの妹と結婚する。この小説では「退廃的人生を送りたがる貴族の血」が「祝福と呪いの刻印」扱いされているのが興味深い。「地主の家系は腐り切ってるから断種に追い込むべし」と叫んだ文革革命期の紅衛兵、さらには「親日派も遺伝子から腐ってるから断種に追い込むべき」と付け加えた北朝鮮に継承される「逆転の優生学」の先駆けともいえるが、クレアがテスの妹と結婚する事でその枠組を超える救済が図られている。

- 「パリの狼男(1933年)」…欧州暮らしの長かったアメリカ人ガイ・エンドアの1930年代における代表作。古典的な怪奇小説の体裁をとりながらノンフィクションを得意とする作家らしく、物語の舞台となる普仏戦争(1870年)とパリコミューン殲滅(1970年〜1971年)前後のパリの時代背景や歴史が丹念に描きこまれている。文筆で一家を成したいと考えている青年エマール・ガリエは、伯母であるディディエ夫人と同居していた。ディディエ夫人のもとへ、田舎からお手伝いとしてやってきた若い娘ジョゼフィーヌは、ある日使いに出された教会で、神父に襲われてしまう。妊娠の結果、生まれてきた子供は、どこか普通とは違った男の子だった。エマールは、子供を引き取って育てることにする。時折、獣じみた行動を見せる子供はベルトランと名付けられ、長ずるに従って家畜を襲うなど、血への執着を見せる様になる。その性癖に気づいたエマールは、彼を部屋に監禁する。パリの学校に行かせてくれるという約束が保古になりそうだと気づいたベルトランは、彼を溺愛する母親を利用して、部屋を脱走しパリに向かう。かもその途上で、幼い頃からの親友を殺してしまう。ベルトランの脱走に気づいたエマールは、危険人物となった彼を殺すため、ベルトランの後を追ってパリに向かう。エマールの恐れていた通り、パリでは猟奇的な殺人や死体盗掘事件が相次いで起こっていた。エマールの捜索が続くなか、やがて戦争が始まり、パリ全体が混乱に巻き込まれていく。狼男とはいいながら、ベルトランが超自然的な存在であるのかどうかは、最後まではっきりしない。むしろ遺伝的な病気なのではないかというニュアンスで話は進む。実際、血への衝動はベルトラン本人の意思とは関わりなく起こってしまうのである。パリに上ってからのベルトランの行動で、無実の人間が自殺したり殺されたりと、災厄は広がっていくが、それを超える勢いで普仏戦争に巻き込まれた人々が死んでいく。それを見たエマールは、ベルトランだけが怪物ではないのではないかという思いを抱きはじめる。衝動に操られるベルトラン。戦争の犠牲になる民衆達。スケープゴートとして虐待され虐殺されていく精神病患者達…人間とは所詮、運命に翻弄される存在に過ぎないのか?

- 「バリー リンドン(Barry Lyndon、原作1944年、映画化1975年)」…オーストリア系ユダヤ人(米国籍だが後に英国に移住)スタンリー・キューブリック監督が18世紀のヨーロッパを舞台に撮り上げた1975年のイギリスの映画。原作はウィリアム・メイクピース・サッカレーによる同名の小説(1844年)でアカデミー賞の撮影賞、歌曲賞、美術賞、衣裳デザイン賞を受賞した。「第1部レドモンド・バリーが如何様にしてバリー・リンドンの暮しと称号をわがものとするに至ったか」の粗筋はこうである。18世紀半ば、レドモンド・バリーはアイルランドの農家に生まれた。彼の父親は馬の売買上のトラブルに端を発した決闘で殺害され、未亡人となった彼の母親ベルは若い頃の美貌を覚えていた多くの男たちに求婚されたが拒否し続け、女手一つでバリーを育て上げた。10代になったバリーは従姉のノラに初恋をしていた。ノラも思わせぶりな態度を取るなどバリーを誘惑し、2人は恋人同士となる。しかしその後、ノラはイギリス軍のジョン・クイン大尉とも恋仲となる。クイン大尉は非常に裕福な家の当主で、ノラと彼女の家族は貧困から抜け出すためにクイン大尉との結婚を望むようになった。ある日、クイン大尉に嫉妬したバリーは彼に決闘を申し込んだ。決闘は1対1でお互い同時に銃を撃つ方式で行われ、バリーの弾が命中してクイン大尉はその場に倒れてしまった。決闘の立会人となったノラの兄弟やイギリス軍のグローガン大尉はクイン大尉の死亡を告げ、バリーは警察の追及から逃れるために村を出た。ところが、実際にはバリーの銃にはノラの兄弟によって麻弾が装填されていたため、クイン大尉は気絶しただけだった。ノラとクイン大尉の結婚を望む兄弟たちが、バリーを村から追い出すために仕組んだものだった。バリーは村を出る際に母ベルから旅費として20ギニーのお金を渡されたが、ダブリンへ向かう道で追いはぎにあい一文なしになった。今更家へ帰る訳にもいかず、バリーは途中立ち寄った村でイギリス軍の兵員補充に志願して大陸に渡り、七年戦争(1756年〜1763年)に参加する。軍隊の中で頭角をあらわしたバリーはやがてグローガン大尉と再会し、彼の部下となった。しかし直後に参加したミンデンの戦いでグローガン大尉は戦死し、大いに悲しんだバリーは軍隊を辞めることを考えるようになった。その後、軍隊による略奪などを目の当たりにしたバリーは脱走を決意。将校の服・身分証・馬を奪って同盟国のプロイセンに渡った。イギリス軍の将校になりすましたバリーはプロイセンから中立国オランダへ抜けてアイルランドへ帰ろうと考えていた道中、遭遇したプロイセン軍のポツドルフ大尉に職務質問を受ける。バリーはニセの身分証を提示してブレーメンへの使者の任務を遂行中であると言い繕ったが、ブレーメンは正反対の方向だったためにポツドルフ大尉は疑念を抱いた。ブレーメンへの道案内を買って出て同行することになったポツドルフ大尉はやがてバリーとの雑談の中で矛盾を発見し、バリーにプロイセン軍の兵卒になるか逮捕されるかの選択を迫った。バリーは逮捕を恐れてポツドルフ大尉の下で兵卒になることを選択した。プロイセン軍の軍律はイギリス軍よりも甘く、将校による私刑などが横行しており、バリーは厳しい兵卒生活を送る。2年後、バリーは戦地でポツドルフ大尉を救出した功績により、今度は身分を隠してプロイセン警察でスパイとして働くことになった。バリーの任務の対象となったのが、スパイ嫌疑をかけられていた「隻眼のギャンブラー」シュバリエ・ド・バリバリであった。シュバリエの召使いとして潜入しようとしたバリーだが、シュバリエが同郷人だとあらかじめ知らされていたバリーは2年間も帰国がかなわず異国で無理矢理使役されている心細さからプロイセン警察を裏切り、シュバリエの相棒として二重スパイをこなすようになる。やがてシュバリエが国外追放になるとバリーはシュバリエの策でプロイセンからの脱出に成功し、彼と共にヨーロッパ各国の社交界でイカサマによって荒稼ぎする。そんな中、バリーは病弱なチャールズ・リンドン卿の若い妻レディー・リンドン(ファーストネーム:ホノリア、爵位:リンドン「女」伯爵(countess、)、兼イングランドのバリンドン「女」子爵(viscountess)、兼アイルランド王国のキャスル・リンドン「女」男爵(baroness)。リンドン卿の従妹)に出会い、彼女を籠絡する。そして「第2部バリー・リンドンの身にふりかかりし不幸と災難の数々」の粗筋はこう。バリーの企み通りチャールズ・リンドン卿はまもなく病死し、バリーはレディー・リンドンと結婚してバリー・リンドンを名乗るようになる。1年後、バリーとレディー・リンドンの間に子供が生まれる。バリーは、ブライアンと名付けられたその子供を溺愛するが、家庭をまったく顧みない放蕩な生活に、レディー・リンドンと前夫リンドン卿との子であるバリンドン子爵との間に亀裂が入りはじめていた。そんなある時、バリーは共に暮らすようになっていた母ベルから、もしレディー・リンドンが先に死んでしまったら財産は全てバリンドンのものとなり、爵位を持たないバリーは路頭に迷うことになると忠告される。それを聞いて危機感を覚えたバリーは爵位を授かるために有力貴族らを招待して盛大なパーティーを開いたり、高価な絵画をさらに法外な価格で気前よく買い取るなど、各方面に惜しみなく財産を投じ始めた。バリーの際限の無い浪費にリンドン家の財産はたちまち食いつぶされ、レディー・リンドンは増え続ける借用書へのサインを続ける日々を送る羽目になる。そんな母とリンドン家の将来を憂いたバリンドンはバリーを憎み、亀裂は修復しがたいものとなっていった。やがてバリンドンの挑発に乗ったバリーが公衆の面前でバリンドンを殴りつけるという事件が起こってバリーの社交界での評判は地に落ち、爵位を授かる望みも断たれてしまう。追い打ちをかけるようにブライアンが馬の事故で亡くなり、絶望したバリーは酒におぼれ、レディー・リンドンは精神を病んで服毒自殺まで図るが、幸い少量だったので未遂に終わる。バリーとレディー・リンドンが廃人となってしまったため、リンドン家の家計はバリーの母ベルが取り仕切るようになった。ベルは苦しい家計をやりくりするために、長くレディー・リンドンに仕え、亡くなったブライアンの家庭教師などもしていたラント牧師に解雇を言い渡した。ラント牧師は抵抗するもベルは聞く耳を持たず、憤慨したラント牧師は城を出ていたバリンドンを頼ってリンドン家の惨状を訴えた。話を聞いたバリンドンは自らリンドン家を建て直す決心をし、バリーに決闘を申し込む。決闘は1対1で交互に銃を撃ち合う方式で行われ、バリーは左足を切断する大怪我を負って城から離れた町で療養生活を送るようになる。すぐにベルも看病のためにバリーの元を訪れ、空になった城をバリンドンが掌握。バリンドンは毎年500ギニーの年金と引き替えにイギリスを去って二度と戻らないことをバリーに求めた。この条件に承諾しなければ逮捕されるのは確実で、バリーはやむなく同意してベルと共にイギリスを去って行った。その後彼は落ちぶれた賭博師として生きたとも言われているが、どのような末路を辿ったかは定かではない。全てはアメリカ独立戦争(1775年〜1783年)前に起こった遙か昔の出来事である…

- 菊地秀行「吸血鬼ハンターD(Vampire Hunter D)」シリーズ(1983年〜)」…そもそもVampireという単語自体に「(中央の目が届かないのをいいことに)領民を搾取する苛烈な地方領主」を揶揄するニュアンスがあり、吸血鬼という単語自体に「花柳界における(中央の目が届かないのをいいことに)遊女を搾取する女衒や楼主」を揶揄するニュアンスがある事を思えば、この作品における「そもそも貴族階層全体が吸血鬼(Vampire)」という設定は大胆でも何でもないのかもしれない。トーマス・ハーディ「ダーバヴィル家のテス(Tess of the d'Urbervilles、1891年出)」に見られる「逆転の優生学」の系譜も感じられ、それによってフランスのマルキド・サド侯爵や英国のバイロン卿の様な存在も「悪徳小説」の主役として扱う事が可能となった。

教養小説(Bildungsroman)の系譜

ドイツ語のBildungsroman(ビルドゥングスロマーン)の訳語。フランス啓蒙主義などの影響も受けて成立した「主人公が様々な体験を通して内面的に成長していく過程を描く小説」の事であり、自己形成小説とも訳される。この概念はドイツの哲学者ヴィルヘルム・ディルタイ(1833年〜1911年)が、ゲーテの「ヴィルヘルム・マイスターの修行時代(1796年)」を中心に、それに類似した作品群を指す言葉として使用したことによって有名になり、以来特にドイツの小説における一つの特質を表す言葉として知られるようになった。ただし「イギリスの教養小説」などのように類似した他国の小説に対しても用いられることもある。

*「ヴィルヘルム・ディルタイ(Wilhelm Christian Ludwig Dilthey,1833年〜1911年)」…自然科学隆盛の時代に「精神科学」の基礎づけを試み、この問題領域の学的方法論への寄与を目した数多くの論文を発表した人物でもあった。心理学分野では記述的・分析的心理学を標榜し、その流れは了解心理学として心理学のひとつの流れになる。これを基盤にして、精神病理学の世界でひとつの成果を打ち出したのが、カール・ヤスパースであった。またそれの哲学的な解釈は、哲学的解釈学としても知られる。これを方法論として、当時流行の現象学に接木したものが、マルティン・ハイデッガーの「存在と時間」となる。フッサールが「厳密な学としての現象学」他にて行なったディルタイ批判が、その後の哲学の文脈におけるディルタイ評価を決定したのは動かしがたい事実であるが、フッサールの影響を受けつつ、なおかつ独自の仕方で受容したマルティン・ハイデガー、およびその弟子のハンス・ゲオルグ・ガダマーらによるディルタイ評価についての再検討が待たれる。また、彼らとは別個にディルタイから直接的ないし間接的影響を受けた、フランクフルト学派の領袖マックス・ホルクハイマー、ならびに、その次世代のユルゲン・ハーバーマス、ひいては、イタリアの法制史家エミーリオ・ベッテイなどのディルタイ受容についても基本的に時代的制約に伴う限界を免れてはおらず、再検討が待たれる。

①「教養小説」の成立の背景には、ドイツ市民社会の成立と、フランス啓蒙主義の浸透の過程でギリシア思想を摂取したことによって人間形成(パイデイア)の概念が広まったことがある。これによって絶えず「ビルドゥング」(自己形成)を念頭においたヴィーラントの「アーガトン物語」やゲーテの「ヴィルヘルム・マイスター」のような小説が生まれ、こうした傾向を跡付けるために「教養小説」という言葉が生まれたと考えられるのである。

②「教養小説」の言葉は長い間先述のディルタイがはじめて使用した言葉だと信じられてきたが、フリッツ・マルティーニの論文「教養小説、その言葉の歴史と理論」(1961年)によって、すでに19世紀初頭の文芸史家カール・モルゲンシュテルン(1770年〜1852年)がこの言葉を使用していたことが明らかになっている。モルゲンシュテルンは1820年に「教養小説の本質について」と「教養小説の歴史考」という二種の講演でこの概念について詳しく論じており、最初のほうの講演で「この種の小説は、何よりも素材によって、主人公の教養を、そのはじめからある程度の完成段階に至るまでの推移においてえがき、第二に、この小説はほかならぬそういう描写によって読者の教養を他のいかなる種類の小説よりもひろく促進するがゆえに、教養小説と呼ばれるのである」と定義している。

③その後、ディルタイが大著「シュライアーマッヒャーの生涯(1870年)」において、ゲーテの「ヴィルヘルム・マイスター」とそれに連なる類似した形式の作品群に対して、人間の生における様々な段階の形成(アウスビルドゥング)を示すものとして「教養小説」という語を用い、また後年の『体験と創作』(1905年)のヘルダーリンを扱った章でも「教養小説」の語を頻繁に用いこの語を有名にした。そうしてディルタイ以後、「ヴィルヘルム・マイスター」以前のドイツの作品にも遡行的に「教養小説」の性質が見出され、ヴィーラントの「アーガトン」、グリンメルスハウゼン「阿呆物語」、ヴォルフラム・フォン・エッシェンバッハの叙事詩「パルチヴァル」などにまで適用されるに至った。

④「教養小説」の類義語として、発展小説(Entwicklungsroman)といった言葉が用いられることもある。「教養小説」との違いは曖昧で論者により定義も異なるが、例えばゲーテ以前の教養小説を発展小説と読んで区別したり、あるいは「教養小説」よりも教養形成の過程を重視したものをそのように呼んだりする場合がある[7]。またE.L.シュタールは典型的目標の有無で「教養小説」と「発展小説」を区別しており(明確な形成の目標を欠くものが後者)、さらに主要な人物がひとりないし複数の教師によって直接指導されることによって(つまり世界の多様な影響力を受けるのでなくして)成長する小説を「教育小説」(Erziehungsroman)と呼んで区別している。

要するに「教養小説(Bildungsroman)」とは進歩主義的なのである。とはいえ、ここで「人間はどの方向に向けて完成すべきか」という問題が浮上してくる。古典主義からロマン主義の時代にかけては「ギリシャ文明への回帰」とか「芸術の完成」を志向して挫折したり、諦めて社会貢献を目指す展開が多かったが19世紀後半以降は社会主義的色彩を強める。

- 「アーガトン物語(Agathon,1766年〜1767年)」…ドイツ古典主義の嚆矢として名高いヴィーラントの代表作。プラトンの理想主義に心酔する主人公アーガトンが、理想と利欲や快楽などの低俗なものとの間で揺れ動く展開で、最終的には理想でもなく現実でもない諦念の域に達する作品。後のドイツ・ロマン主義に大きな影響を与えた。

- 「ヴィルヘルム・マイスターの修行時代(Wilhelm Meisters Lehrjahre,1796年)」…発表と同時に圧倒的な支持をもって読者に迎えられた。フリードリヒ・フォン・シュレーゲルは、近代の三大所産として「フランス革命、フィヒテの知識学、ヴィルヘルム・マイスター」を挙げている。8巻からなり、第1巻から第5巻は内容的にはゲーテの存命時には未発表の断片からなるもので「ヴィルヘルム・マイスターの演劇的使命」(Wilhelm Meisters theatralische Sendung)と題されていたもので、主人公ヴィルヘルム・マイスターは、演劇人になろうとするが、注目すべき成果にもかかわらず挫折する。両テキストの比較では、若干の表現、つまり字句の相違が見られる程度に留まっている。そして第6巻では若く、敬虔な孤児院の女性が、実に美しい心を持ち、宗教と対置するものの、結局、成熟した女性として自分の信仰を育んでいくようになり、第7巻と第8巻ではヴィルヘルムが自分にとって世界のすべてかとも思われた舞台を捨てフリーメーソンを見出し、そこで社会的な改革を成し遂げたいと願う。

- 「ヒュペーリオン(Hyperion、第一部1797年、第二部1799年)」…フリードリヒ・ヘルダーリンの書簡体小説で。正式な題は『ヒュペーリオン、あるいはギリシャの世捨て人(Hyperion oder Der Eremit in Griechenland)」。ヘルダーリンの残した唯一の小説作品でもある。ギリシャの一青年が祖国解放戦争や女性への愛などを経て祖国の自然に目覚めるまでを描く。第一部は主人公のヒュペーリオンがドイツの友人に宛てた手紙という形を取り、第二部は同じ友人への手紙や恋人ディオティーマへの手紙から成っている。青年ヒュペーリオンは教師や友人との出会いから祖国ギリシャの歴史に目覚め、またギリシア的な美を体現する女性ディオティーマに情熱的な愛をささげる。そして恋人の制止を振り切ってトルコの圧制から祖国を救うため解放戦争に参加し戦果を収めるが、民衆の暴挙に失望し、その後の負傷によって軍役を退く。しかし帰国する頃には恋人ディオティーマは彼への思いがもとで死去していた。絶望に陥った彼は祖国を出てドイツに旅するが、ここでも文化の荒廃を目にしたことから、祖国の自然とともに生きる決意をして帰郷する。作品は1792年から書き始められ、何度も改稿を重ねている。その間ヘルダーリンは家庭教師先の女性ズゼッテ・ゴンタルト(de:Susette Gontard)夫人と出会って恋愛関係を持っており、彼女をディオティーマ(これはプラトンの『饗宴』に登場する、ソクラテスに愛の本質を示したマンティネイアの女性祭司の名から取られている)と呼んで小説の中のディオティーマのモデルにしている。フリードリヒ・ニーチェは青年時代に本作品を愛読しており「ツァラトゥストラかく語りき」にも影響を与えている。また三島由紀夫も愛読者で、自身の代表作「潮騒」を執筆する際に「ヒュペーリオン」に、範を仰いだと記した(三島『小説家の休暇』より)。またヨハネス・ブラームスも本作中の詩による合唱曲『運命の歌』作品54を1868年から1871年にかけて作曲している。

- 「青い花、あるいはハインリヒ・フォン・オフターディンゲン(Heinrich von Ofterdingen)」…ノヴァーリスがゲーテの「ヴィルヘルム・マイスターの修業時代」が現実にばかり目を向けており十分に詩的でないことに不満を抱いて構想したロマン派文学の代表作のひとつ。1800年に第一部が執筆され、その後第二部が書き進められていたが、作者の死によって中断された。詩人ハインリヒが夢の中で見た青い花に恋い焦がれ、その面影を求めて各地を遍歴し、その途上で様々な人に会って成長していく様を多くの詩を織り込みつつ描いている。主人公となっているハインリヒ・フォン・オフターディンゲン(de:Heinrich von Ofterdingen)は中世の詩人(実在は定かではない)であり,1206年にテューリンゲン方伯ヘルマン1世の居城ヴァルトブルク城でヴァルター・フォン・デア・フォーゲルヴァイデやヴォルフラム・フォン・エッシェンバッハらと歌合戦をして敗れ、斬首されそうになったところを公妃の願い出によって助けられたとされる。E.T.A.ホフマンの作品にもオフターディンゲンの伝承を題材にした短編『歌合戦』がある。

- 「ヴィルヘルム・マイスターの遍歴時代(Wilhelm Meisters Wanderjahre,1829年)」…「ヴィルヘルム・マイスターの修業時代」の続編として書かれたゲーテの長編小説で「諦念の人々」(die Entsagenden)の副題を持つ。前作で「修業時代」を終えたヴィルヘルム・マイスターが、妻ナターリエを置いて息子フェーリクスとともに各地を遍歴し、様々な人に出会い感化を受ける。途中、フェーリクスはユートピア的な「教育州」に預けられ、最終的にヴィルヘルムはそこを出たフェーリクスおよび妻ナターリエ、また「修業時代」の仲間たちとともに新天地アメリカへと旅立っていく。もっとも今作ではかなり自由な構成が取られており、上記を主筋として独立した短編として読めるいくつもの挿話や箴言集、登場人物間の手紙などによってたびたび物語の進行が中断されている。「修業時代」執筆時にはゲーテに続編を書く意図はなかったが、シラーから修業時代を終えたヴィルヘルム・マイスターはどこへ行くのだろうかと問われたことをきっかけにして本作が着手され、途中1821年に初稿が「ヴィルヘルム・マイスターの遍歴時代 第一部」として刊行されたのち、全面的な改稿を経て1829年に出版された。副題の「諦念」は個人の才能の全面性に対する諦念の謂いであり、18世紀の多面的教養主義から脱却した新しい時代に対する認識、すなわち個人としての人間は不十分な存在であり、一つの秀でた職能を身につけることによって社会に参画すべきものであるという作品全体の理念を示しているが、散漫な構成や描写の冗長さ、人物の不明確さなどのために発表時は批判の声が多く上がった。

- 「緑のハインリヒ(Der grüne Heinrich,1854年〜1855年)」…ゴットフリート・ケラーの長編小説。184巻本で発表された後に1879年から1880年に全面的な改稿を経て再刊された。自伝的色彩の濃い作品であり、19世紀教養小説の代表作として知られる。主人公ハインリヒ・レーはスイスの建築家の息子で、幼い頃に父を亡くし母一人子一人で育つ。父の緑色の服の仕立て直しばかり着ていたため、「緑のハインリヒ」のあだ名で呼ばれた。豊かな感受性を持っていた彼は14歳のとき、空想癖が原因で騒動の首謀者という濡れ衣を着せられて放校される。叔父の家に預けられた彼は、独学のうちに絵の才能に目覚めて風景画家を志すようになるが、自身の資質に迷い、また同い年の娘アンナ、美しい未亡人ユーディトへの愛に対しても一歩を踏み出すことができない。やがて本格的な画家修業のためにミュンヘンに出るものの、成功を手に入れられないまま学資がつき志望を断念、失意と貧困のうちに故郷にもどると、母は困窮のうちに死去している。旧版ではここからハインリヒが自責の念に駆られ、母の後を追うようにして絶望のうちに死んでいくが、新版では母の死に目に間に合い、ハインリヒはそれから公職につき静かな人生を送る。芸術家小説、ことに天才の挫折というテーマに関わるの本作品の着想についてはバルザックの『知られざる傑作』や『絶対の探求』からの影響も指摘されている。加えてケラーはジャン・パウルを私淑しており、初版の作品構成はジャン・パウルが『美学入門』で説いている「読者にまず成長過程の転換点に立っている主人公を示す」という技法に沿い、結末に近い部分が書き出しに置かれていた。また先行する教養小説『ヴィルヘルム・マイスターの修業時代』とのモチーフ等の共通性も多い。1870年代になって、文学史家へルマン・ヘットナーや評論家エミール・クーらによって勧められたこともあって改作が進められ、ケラーが州政府の書記職を15年間務めたのちになって改稿版が書き上げられた。この改稿によって悲劇的な結末は変更されて、主人公が社会的貢献に目覚め実直な生活を送る結末に改められ、文体も三人称から一人称になり、ロマン主義のテクニックであった詩を小説内に組み入れる技法も最低限に絞られた。結末部を発端に置くジャン・パウル的な構成技法は最後まで残ったが、シュトルムの説得によってこれも改められ、最終的に少年時代から主人公の成長を追う形式にして改稿版が出来上がった。

- 「晩夏(Der Nachsommer,1857年)」…三月革命(1948年〜1949年)による世相の混乱に精神的動揺を覚え、オーストリア北部のリンツに移住し1850年より小学校視学官の任についたシュティフターが余暇を利用して執筆した教養小説。一人の若い自然科学者が調査に行った先で雨宿りをさせてもらった縁で、オーストリアのアルプス山麓にある館に隠遁するかのように住んでいる老貴族と知り合う。青年は老貴族の人柄にひかれはじめ、毎年夏になるとその貴族の館を訪ねるようになるが、そのうち、その館でひとりの女性と出会い結婚する。その女性というのは、その貴族と結ばれることのなかった女性の娘という設定で、つまり親の世代が果たせなかった結婚を、老貴族の精神的息子が実現するという訳である。

- 「アルプスの少女ハイジ(Heidi,1880年〜1881年)」…スイスの作家ヨハンナ・シュピリ(又はスピリ)の児童文学作品。原題は「Heidis Lehr- und Wanderjahre(ハイジの修行時代と遍歴時代)」及び「Heidi kann brauchen、 was es gelernt hat(ハイジは習ったことが使える)」である。ドイツの文豪ゲーテの『ヴィルヘルム・マイスターの修業時代』及び続編の『ヴィルヘルム・マイスターの遍歴時代』からその着想を採られたもので、教養小説(成長小説)としての色彩が強い。またキリスト教信仰に基づく描写が多く見られる。作者も属するドイツ語圏スイスの山村が舞台となっており、後半にはゲーテの生地でもあるフランクフルトに舞台が移る。

- 「ジャン・クリストフ(Jean-Christophe,1904年〜1912年)」…フランスの作家ロマン・ロランが障害に苦しめられながら傑作を次々と生み出す英雄的人生を送ったベートーベンを讃えた「ベートーヴェンの生涯(Vie de Beethoven,1903年)」の次に発表した音楽家の生涯物。主人公ジャン・クリストフ(ベートーヴェンがモデルとされる)はドイツはライン河のほとりに宮廷音楽家の長男として生を受ける。幼少から音楽の才に恵まれ、怠惰な父の手ほどきを受ける。様々な出会いを経験し、時には極貧にあえぎながら作曲家として大成してゆく。 やがてフランスへ出て作曲家として名をなしていくが、音楽界における党派の横行、音楽家と批評家の裏取引といったものに厳しい批判を浴びせるが、そこにはロラン自身の党派性や情実に満ちた社会への批判が込められている。3代にわたる100人を超える人物が登場し、当時の西欧社会を描き出そうとした「あらゆる国の悩み、闘い、それに打ち勝つ自由な魂たち」に捧げられた大河小説の先駆け。日本で1960年代から1970年代にかけてスポ根ブームを起こした漫画原作者の梶原一騎が参照した事でも知られる。

- 「デミアン-エーミール・シンクレールの少年時代の物語(Demian: Die Geschichte von Emil Sinclairs Jugend,1919年)」…第一次世界大戦中にヘルマン・ヘッセが発表した教養小説。小さな町のラテン語学校に通う10歳の主人公シンクレールは、些細な理由で、悪童クローマーに脅されてしまう。深く苦しんでいたシンクレールは、ある日、町にやって来たデミアンに救われる。デミアンは、シンクレールにカインとアベルの逸話について、そして明と暗の両者が存在している二つの世界について語った。そして、それは、シンクレールに大きな影響を残し、シンクレールの葛藤の日々が始まる。第一次世界大戦の敗戦後、混乱期にあったドイツでは、この作品は、オスヴァルト・シュペングラーの『西洋の没落』と並んで、広く読まれていた。「明」(公認された世界)と「暗」(公認されていない世界)二つの世界に戸惑いつつも、真の自己を求めていく姿を描いたこの作品は、ヘッセの代表作と評価され、ドイツ国内だけでなく、世界中の青年たちに長く読み継がれ、大きく深い影響を与えた。

- 「魔の山(Der Zauberberg,1924年)」…ドイツ教養小説の伝統に則ったトーマス・マンの代表作の一つ。ハンス・カストルプ青年が、第一次世界大戦前にスイスのアルプス山脈にあるダボスのサナトリウムに従兄弟を訪れることから始まる。そこで彼は結核にかかっていることがわかったため、その後7年にわたってそこに滞在することになる。その7年の滞在期間中に、彼は大戦前のヨーロッパの縮図を構成しているような様々な人物から学び成長していく。マンは1912年に、肺病を病んでいた夫人カタリーナを見舞うためにダボスのサナトリウムに訪れており、その際に作品の着想を得ている。当初は短編となる予定であったが、その後構想が膨らみ、執筆に12年をかけた長編小説となった。

全体像を俯瞰すると、読者が王侯貴族や聖職者から庶民に推移し、物語の主人公が作者の不遇の投影対象から読者を導くカーソルへと変貌していく時代にあって、ピカレスク小説は「(Universal Monsters映画の様な恐怖感を煽る)怪物退治譚」、教養小説は「(「指輪物語」や「ゲド戦記」の様な壮大なる)通過儀礼譚」に収斂していった様にも見えます。良くも悪くもそれが「商業主義の勝利」って奴なんですね。とはいえ大衆の要望に完全迎合しても単なる合わせ鏡状態が現出するだけですぐ飽きられてしまう辺りにジレンマが存在します。

そうした渦中にあって「フランダースの犬」は英国作品にあるまじき事に「ドイツ人のギリシャ贔屓」の部分を「ルーベンスの神聖視」に差し替えた「(大衆に迎合する以前の)本格派教養小説」を志向し、かつ「諦念」を拒絶して主人公に悲壮な最期を迎えさせたのです。もはや安全索なしのバンジー・ジャンプ、すなわち単なる飛び降り自殺。だがその潔さこそが70年代日本でリバイバル・ヒットが叶った最大の理由だったのかもしれません。何しろ「フランダースの犬」のアニメ版が放映された1975年前後は、同種の厨二病系作品のオンパレード状態だったのですから!!

- ラストシーンで最後までブレーキを踏まずバリケードに突入して散華していくドライバーが「現代の英雄」とされた「Vanishing Point(1971年)」。

- 汚れた人間社会に復帰したくないあまり一家心中を選ぶ野生のカップルが共感を集めた「青い珊瑚礁(The Blue Lagoon、1980年)」。

- 子供達が最後まで「大人は何も解ってない!!」という立場を貫くのが「現代社会の縮図として実にリアル」と絶賛された「E.T.(1982年)」・

時まさにニューシネマ運動の断末期。日本は校内暴力と暴走族の時代でもありました。手を変え品を変えその精神を何とか後世に伝えようと努力した様が偲ばれます。

さて、我々はどこに向かって漂流してる?