自分でも読み返すのが嫌になるほど時系列の混乱した長文年表投稿が連続したので、少しばかりまとめてみました。

一応「二点間を結ぶ最短距離が直線にならないなら、それは空間認識の方が歪んでいるのだ」を指針の一つにしてきましたが…さて少しは歪みの在り方がはっきりしてきたでしょうか?

【12世紀】十字軍派兵を契機として欧州に東ローマ帝国やイスラム諸国経由でヘレニズム文化の流入が始まる。ボローニャ大学が「キリスト教学の総本山」にして「ローマ法研究の最先端」となったのはこの頃から。

【16世紀】欧州文化の中心がルネサンス期イタリアだった時代。ウィリアム.H・マクニール「ヴェネツィア――東西ヨーロッパのかなめ、1081-1797(Venice: the Hinge of Europe, 1081-1797、1974)」は、科学的実証主義(英: Scientific Positivism、仏: Le positivisme scientifique、独: Die Wissenschaft Positivismus)の源流を当時人体解剖学の発展を主導したパドヴァ大学やボローニャ大学で流行した新アレストテレス主義に見い出す。

*新アレストテレス主義…「実践知識の累積は必ずといって良いほど認識領域のパラダイムシフトを引き起こすので、短期的には伝統的認識に立脚する信仰や道徳観と衝突を引き起こす。逆を言えば実践知識の累積が引き起こすパラダイムシフトも、長期的には伝統的な信仰や道徳の世界が有する適応能力に吸収されていく」という考え方。さらなる源流は13世紀にパリ大学やパドヴァ大学を席巻した「ラテン・アヴェロエス主義(Latin Averroism)」。欧州において古代ギリシャ・ローマ文献の知識を復活させるという事は、当初その研究を滔々と続けてきたアラビア人注釈者達と取っ組み合う事を意味していたのだった。

ラテン・アヴェロエス主義(Latin Averroism)

- 最終的にそれは英国のフランシス・ベーコン(Francis Bacon, Baron Verulam and Viscount St. Albans、1561年〜1626年)の科学統合願望を経由してフランスに伝わり、フランス啓蒙運動の起源になったと考えられている。そもそも「科学(Science)」そのものがフランシス・ベーコンの生みだした造語だったりする。

- とはいえイタリア・ルネサンス期は異教秘儀の復興期だったり、プロテスタント登場に対抗してのローマ教会の反宗教革命だったりもしたので、その展開は複雑怪奇なものとなった。まさしく「呪術から科学へ」の世界。

- ちなみにこの頃より欧州や日本では「時報」の普及が始まる。「正確な時間に従った生活」こそがある意味近代の出発点だったのである。

【17世紀】欧州文化の中心が前半はオランダ、後半はパリに推移した時代。大航海時代到来によって欧州経済の中心も地中海沿岸から大西洋沿岸、セルビア⇨アントウェルペンやアムステルダム⇨(ユグノー(Huguenot)の本拠地)ラ・ロシェルや(伝統的にイベリア半島との関係の深い)ボルドーへと推移し、イングランドでは貿易革命が勃発した。概ね絶対主義王政の台頭期と目されるが、実は王権と新興富裕層が直接結んで大貴族連合や教会勢力に対抗していく時代でもあった。やがてインテリ層も王権側に参画し啓蒙君主制(Enlightened despotism、18世紀後半)に至る。

*所謂オランダ黄金時代(オランダ語: Gouden Eeuw)。またそれまで「宮廷行事の席においてオリエントから輸入した高価な香辛料をいかに惜しみなく振る舞うか競い合う手段(接待要員の多さや出し物の派手さと並ぶ人気獲得法の一つ)」に過ぎなかったフランス宮廷料理がルネサンス期イタリアの宮廷や南フランス出身の料理人達に手により「地元素材を使いつつ、いかに素材の味を引き立て新しい味を生み出すか競い合う手段」に変貌したのもこの時代。有名なソースが次々と生み出され、コンソメやポタージュの様な恐ろしく手間のかかるスープが発明された。そして18世紀に入ると体調を「回復させる(restaurer)」料理として富裕層を対象にした濃いコンソメを使ったスープ料理を商う店が現れ始め、これが後の飲食業としてのレストランの起源となる。中央集権化は交通網整備に伴う地域間公益量の拡大だけでなく伝統的価値観の再編成を引き起こしたのだった。

- ローマ教会の教学に対抗すべく、英国やフランスの貴族は古代ギリシャ・ローマ時代の古典を教養として習得する事によって理論武装しようとしてきた。特に尊敬を集めたのが古代ローマ時代の哲人セネカ(Lucius Annaeus Seneca、紀元前1年頃〜65年)。彼経由で快楽主義(Epicureanism、Epicurism)や禁欲主義(Stoicism)が広まる。「超越的存在の介在を一切否定し五感で感じられる体験の総計のみを信じる」という点において両者は表裏一体の関係にあった。

*エピクロス(Epikouros、紀元前341年〜紀元前270年)の快楽主義(Epicureanism、Epicurism)とストア派のゼノン(Zēnōn, 紀元前335年〜紀元前263年)の禁欲主義(Stoicism)…どちらもヘレニズム期ギリシャ(紀元前4世紀〜紀元前1世紀)を席巻した実践哲学で、18世紀に入るとフランスのリベルタン(Libertin)や英国の効用主義者達(The Utilitarians)の行動指針となり、19世紀に入るとジョン・スチュアート・ミルの自由主義哲学( libertarianism)に結実した。

*リベルタン(Libertin)…フロンドの乱(La Fronde 1648年〜1653年)で絶対王政に敗北した屈辱から善悪の彼岸を超えて刹那的快楽に生きる決意を固めたフランス放蕩貴族。

*効用主義者達(The Utilitarians)…「全ての人間行動は快楽と苦痛の計算に還元可能」と豪語した英国経験哲学の一流派。

*ジョン・スチュアート・ミルの自由主義哲学(libertarianism)…自由は個人の発展に必要不可欠なものであり、それが他者に危害を加えない限り制約を受けるべきではないとした。それは文明が発展する為には個性と多様性と天才が保障されなければならないからで(19世紀中旬以降の参政権拡大が英国にもたらした)民主主義的政治制度が顕現させる「大衆による多数派専制」はこれを脅かす危険性があると警告。

- その一方でガリレオ・ガリレイの異端認定に恐れをなして「法実証主義(英legal positivism, 独Rechtspositivismus)の祖」トマス・ホッブズ(Thomas Hobbes、1588年〜1679年)や「演繹推論の祖」ルネ・デカルト(René Descartes、1596年〜1650年)はその主張を控えめなものにしたとされる。代わって当時一番人気となったのは「全てに神を見る」ニコラ・ド・マルブランシュ(Nicolas de Malebranche、1638年〜1715年)の神中心主義だった。この伝統はヘーゲル(Georg Wilhelm Friedrich Hegel、1770年〜1831年)の自然哲学に継承される事になる。

ガリレオ・ガリレイ(Galileo Galilei、1564年〜1642年)の異端審問…天文学者や物理学者としては天才だったが、対人関係に何があって周囲を敵だらけにしてしてしまう。遂にはローマ教皇庁検邪聖省(以前の異端審問所が名を変えたもの)にまで目をつけられて第一回異端審問(1616年)と第二回異端審問で有罪認定された。

*ちなみにドイツ語における「Wissenschaft(科学)」は直訳すると「究極的な根拠をもつ知識体系」となる。デカルトは数学のみが「究極的な根拠」となり得るとしたが、ナポリの歴史家ジャンバッティスタ・ヴィーコ(Giambattista Vico, 1668年〜1744年)は「新しい学(Principi di scienza nuova、1725年)」の中で「幾何学が無から証明済みの定理を積み上げて無謬の体系を構築する様に、歴史学も無から人間の行為事実を積み上げて全体像を構築する」とし「近代歴史哲学の父」の称号を獲得。

874夜『新しい学』ジャンバッティスタ・ヴィーコ|松岡正剛の千夜千冊

【18世紀】欧州文化の中心がフランス絶対王政成熟期のパリだった時代。しかし意外にも当時のフランスとイングランドそのものは文化停滞状態に陥っていた。確かにフランスでは「フランス有識者があらゆる知識を統合する事によって未知の領域からのパラダイム・シフトを予防する」啓蒙主義が発達。イングランドでは責任内閣制や中央銀行制といった近代国家としての枠組みが固まり産業革命が始まった。しかしその一方で当時を席巻する代表的思想はむしろその外縁部からやってきたのである。

- スペイン統治からの一時的脱却なる「短い春」が生んだナポリ政治経済哲学…国家を活動主体とする経済学を樹立し、フランスの新コルベール主義や神聖ローマ帝国においてそれぞれの領邦国家の切り盛りを任された官僚達の樹立した官房学、さらには次に述べるスコットランド啓蒙主義に大きな影響を与えた。リゾルメント(イタリア統一戦争)以降は「税収を縦軸、納税者の公共サービスへの満足度を横軸に取る」イタリア国歌経済学に継承された。

- イングランドによるスコットランド併合が生んだスコットランド啓蒙主義… スコットランドとイングランドは公式には1603年から合邦状態にあったが両者文化圏の本格的融合が始まったのは1707年における合併法制定以降。スコットランドにおいて「領主が領土と領民を全人格的に代表する農本主義的伝統」の崩壊が始まったのはまさにこの時期で移行期が百年ほど続く。当初はジャコバイト蜂起(1690 年、1715年、1745年)の様な反動的形態をとったが1740年代から1790年代にかけてはフランス啓蒙主義の影響を受けつつ道徳哲学、歴史、経済学の分野において産業革命受容を視野に入れつつ既存の伝統的価値観や道徳観念の批判的継承が試みられた。この三つの分野全てにおいて猛然と道を拓いたのがデビッド・ヒューム(David Hume)。そして経済学の分野ではナポリ政治経済哲学の影響を受けながら「諸国民の富の性質と原因の研究(An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations、1776年)を執筆したグラスゴー大学教授アダム・スミス(Adam Smith)が大きな足跡を残す。この系譜はフランス革命の時代からナポレオン戦争の時代にかけの思想統制によって根絶やしにされてしまうが、ジェレミ・ベンサム(Jeremy Bentham、1748年〜1832年)の功利主義(utilitarianism)と法実証主義(英legal positivism, 独 Rechtspositivismus)を経て「自由論(On Liberty、1859年)」で有名なジョン・スチュアート・ミル(John Stuart Mill、1806年〜1873年)の古典的自由主義に到達。

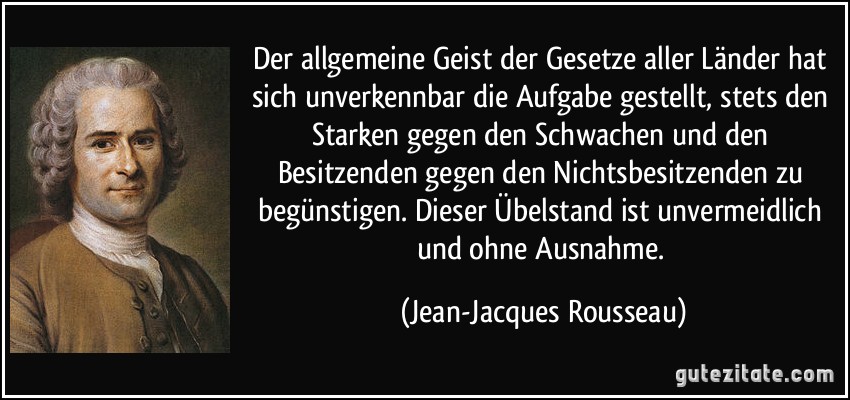

- スイス人ジャン=ジャック・ルソー(Jean-Jacques Rousseau、1712年〜1778年)の「一般意志(volonté générale)」論…フランス語圏の都市国家ジュネーヴに市民階級の時計師の生まれ、パリの啓蒙主義者達と交流したルソーは、どうしてもフランス全土に横溢する「領主が領民と領土を全人格的に代表する農本主義的伝統」や啓蒙主義の「フランス有識者があらゆる知識を統合する事によって未知の領域からのパラダイム・シフトを予防する」使命感めいた雰囲気に馴染めず、それから自由な英国思想に学んで「人間不平等起源論(Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes、1755年)」「社会契約論(Du Contrat Social ou Principes du droit politique、1762年)」を発表。その過程でフランス人啓蒙主義者の大半から絶交されるに至った。一般意志(volonté générale)の概念は初めてこの言葉を選んだD.ディドロの原義では「(各人の理性の中に潜む)法の不備を補う正義の声」を意味したが、ルソーはそれを(暴力的蜂起による国体変更すら要求可能な)政治的連合体の行動原理とし、フランス革命期にロベスピエールが「ルソーの汚れた手」と呼ばれる契機をつくっている。この概念は後にフェルディナント・ラッサール(Ferdinand Johann Gottlieb Lassalle、1825年〜1864年)の普遍精神(Allgemeine Geist)に継承されて社会民主主義の理論を基礎付けた。

豊富な法知識を駆使した私有財産概念の推移を巡る論文。

- 法律制度は特定時における特定の民族精神の表現に他ならない。この次元における権利は全国民の普遍精神(Allgemeine Geist)を唯一の源泉としており、その普遍的精神が変化すれば奴隷制、賦役、租税、世襲財産、相続などの制度が禁止されたとしても既得権が侵害された事にはならないと説く。

普遍精神(Allgemeine Geist)…一般にルソーがその国家論の中心に据えた「一般意志(volonté générale)」概念に由来する用語とされるが、その用例を見る限り、初めてこの語を用いたD.ディドロの原義「(各人の理性のなかにひそむ)法の不備を補う正義の声」、あるいはエドモンド・バーグの「時効の憲法(prescriptive Constitution、ある世代が自らの知力のみで改変する事が容易には許されない良識)」を思わせる側面も存在する。 - その結論は「一般に法の歴史が文化史的進化を遂げるとともに、ますます個人の所有範囲は制限され、多くの対象が私有財産の枠外に置かれる」という社会主義的内容だった。

すなわち初めに人間はこの世の全部が自分の物だと思い込んでいたが、次第に漸進的にその限界を受容してきたとする。

- 法律制度は特定時における特定の民族精神の表現に他ならない。この次元における権利は全国民の普遍精神(Allgemeine Geist)を唯一の源泉としており、その普遍的精神が変化すれば奴隷制、賦役、租税、世襲財産、相続などの制度が禁止されたとしても既得権が侵害された事にはならないと説く。

その一方で英国は「ハノーファー王国(1714年から1837年にかけて英国と同君統治状態にあり、普墺戦争(1866年)に敗れてプロイセン王国に併合されるまで存続)」経由でドイツに影響を与え続けた。中でもアイルランド系国教徒のエドマンド・バーク(Edmund Burke、1729年〜1797年)の影響力は突出していた。

*上掲のラッールの「一般意志論」もその一環と見えなくもない。ここから「暴力革命を認めない」社会民主主義が派生する。

-

当人はおそらくデビッド・ヒュームの経験哲学に対抗して「神の様な超越的存在でも理性でもなくコモン・ロー(Common Law)こそが英国を支配しているのだ」としたスコットランド常識学派(Scottish School of Common Sense)の強い影響下にあった。

スコットランド常識学派 - Wikipedia

『常識』的に考えて 十九世紀スコットランドにおけるトマス・リードの哲学とその帰趨 - 「崇高と美の観念の起源(A Philosophical Inquiry into the Origin of our Ideas of the Sublime and Beautiful、1757年)」の中で「ピクチャレスク体験(Picturesque、人間が超然的存在の前に立つ時経験する戦慄と陶酔の同居状態)」について言及するとカント(Immanuel Kant、1724年〜1804年)が「美と崇高との感情性に関する観察(1764年)」を発表。その神秘主義を発展させる形で「(認識の制約外に実存する)物自体(Ding an sich)」と「(経験の対象たる)物(Ding)」を峻別する独自哲学を打ち立てる。

*そこにはスコットランド啓蒙学派の重鎮デビット・ヒュームの批判哲学への反感表明もあったとも?

- また「フランス革命の省察(Reflections on the Revolution in France、1790年)」の中で〈社会契約〉ではなく〈本源的契約〉つまりある世代が自分たちの知力において改変することが容易には許されない「時効の憲法(prescriptive Constitution)」について言及すると、ヘーゲル(Georg Wilhelm Friedrich Hegel、1770年〜1831年)がカントの二元論を克服すべくドイツ・ロマン主義者ヘルダー(Johann Gottfried von Herder、1744年〜1803年)の「民族精神概念(ドイツ史をドイツ民族の精神文化(民俗的な言語や詩)完成に向かう普遍的歴史としてとらえる考え方)」を継承しつつマルブランシュ流の「全てに神を見る」式改変を加え「時代精神(Zeitgeist)」の概念を導出した。

*復古王政期(1815年〜1848年)のヘーゲルは「領主が領民と領土を全人格的に統治する農本主義的伝統」が未来永劫国際的に続くという前提で自らの自然哲学を構築。フォイエルバッハの人間解放神学の延長線上に現れたマルクスの「上部構造/下部構造」理論の追撃を受ける事になる。

こうして遂にかの有名なドイツ観念論(deutscher Idealismus)が産声を上げ、フランス啓蒙主義からの脱却が始まる。その一方でエドマンド・バークの社会有機体論は「コンドルセの進歩史観」経由でオーギュスト・コント(Isidore Auguste Marie François Xavier Comte、1798年〜1857年)へと継承された。

*コンドルセ(Marie Jean Antoine Nicolas de Caritat, marquis de Condorcet, 1743年〜1794年)の進歩史観…人間の精神は、天文学、占星学、純粋数学、神学といった人間の精神と社会活動から離れた学問領域から始まり、続いて文学、経済学、論理学、社会科学といった人間の行動と生活を論理的に究明する人文科学が生まれ、最終的に心理学と社会科学に到達するとした。

ホルクハイマー(Max Horkheimer)アドルノ(Theodor W. Adorno)「啓蒙の弁証法(Dialektik der Aufklärung、1947年)」

マックス・ウェーバーの定義によれば、啓蒙とは「世界の脱魔術化(die Entzauberung der Welt)」、すなわち非合理的な空想の力、神話の権威を、知識の合理性によって失墜させることである。この合理化の過程は、ホメロスが行った神話の組織化にもすでに読み取れるような時代普遍的な過程であるのだが、とりわけ十八世紀からの啓蒙は、合理性を究極にまで推し進め、それまで人間存在の意義の拠りどころとされてきたあらゆる信仰を破壊していく点で、極端なものであった。人間のもつ迷信の数が減れば減るほど、人間は文明化すると考えるのは自然であろう。しかしその啓蒙の行き着いた先は、世界大戦における野蛮への退行であった。悪しき国家主義が啓蒙を悪用したのだろうか。そうではなく、ほかならぬ啓蒙の概念そのものの内に、すでに退行への萌芽がふくまれているのである。啓蒙は自己省察を怠ったのである。

人間は、理性だけで構成されているわけではなく、自らのうちにもまた自然を持つ。よって人間主体が自然を完全に支配することは不可能である。人間は外なる野蛮を主体に隷属させ、支配しようとするが、じつはその「支配」こそが人間の内なる野蛮であり、人間はかえって自らの自然性に隷属させられてしまう。自然の暴力から抜け出たつもりになっていると、同じものが今度は体制の暴力として現れるのだ。虚偽を暴いていたはずの啓蒙が、盲目的な統治の手段となってしまう。神話から逃れようとすると、かえって神話の勢力圏内に落ち込んでいく。これが自然の復讐である。

どんなに合理的に算出された数値や科学的データでさえも、必ずや社会的な意味を付与され、神話と化されてしまう。そして自らを合理的だと考えている人間ほど、自らの行う神話化に無自覚な者はいない。「数学的に正しい」ことにただ満足する数学者には別に非難されるいわれはないが「数学的に正しいものには服従せねばならない」という非数学者たちの思考は、数学を絶対的審級に祀り上げることに他ならない。実証性と計算にすべてを限定することは「虚偽の明晰さ」である。想像力をペテンと迷信として排除することは、二十世紀において、政治的狂気というペテンと迷信の下ごしらえとなった。

しかしフランス啓蒙主義の伝統は19世紀に入っても続く。「王侯貴族や聖職者ではなく産業者同盟(les indutriels)こそフランスの実体」と声高らかに宣言しながら王政や帝政は容認したサン=シモン(Claude Henri de Rouvroy、Comte de Saint-Simon、1760年〜1825年) とその支持者達。「啓蒙君主制(Enlightened despotism)から科学者独裁主義(Scientific despotism)への移行」を構想しジョン・スチュアート・ミル(John Stuart Mill、1806年〜1873年)に多大な影響を与えたオーギュスト・コント(Isidore Auguste Marie François Xavier Comte、1798年〜1857年)。一方同時代の英国学会では「博物学から進化論へ」の流れが進行中だった。

【19世紀】 ある意味1859年は「社会学元年」とでも呼ぶべき年だったといえる。

- 英国功利主義から出発したジョン・スチュアート・ミル(John Stuart Mill、1806年〜1873年)が「自由論(On Liberty、1859年)」によって「自由とは国家の権力に対する諸個人の自由であり、これを妨げる権力が正当化されるのは他人に実害を与える場合だけに限定され、それ以外の個人的行為は必ず保障される。何故なら文明が発展するためには個性と多様性、そして天才が保障されなければならないからである。参政権拡大がもたらす民主主義的政治制度が顕現させる”大衆による多数派専制”はこの自由を脅かす可能性がある」なる古典的自由主義の原理原則へと到達する。

*また彼の「論理学体系(A System of Logic、1843年)」における体系化が(確率論発展の延長線上に起こった正規分布の有効利用法発見に援用された)帰納推論復権の狼煙となる。

- ダーウィンが「種の起源(On the Origin of Species、1859年)」初版を発表。系統進化や性選択の概念などを次第に広めていく。

*やがてフランス人生理学者クロード・ベルナール(Claude Bernard, 1813年〜1878年)の手になる「実験医学序説(Introduction a L'etude De la Medecine Experimentale、初版1865年)」も話題に。これは近代医学における実験の必要性と正当性を説いた最初期の名著で、執筆者は1862年にルイ・パスツールと共に低温殺菌法の実験を行い「(後に米国生理学者ウォルター・B・キャノンによって「ホメオスタシス」という概念に発展させられる事になる)内部環境の固定性」なる考え方を提唱した人物。

175夜『実験医学序説』クロード・ベルナール|松岡正剛の千夜千冊

*こうした展開の影響下で誕生したエミール・フランソワ・ゾラ(Émile François Zola、1840年〜1902年)のルーゴン=マッカール叢書(Les Rougon-Macquart 、1870年〜1893年)やトーマス・ハーディ「ダーバヴィル家のテス(Tess of the d'Urbervilles、1891年)といった自然科学主義文学は綿密な社会調査に基づいて遺伝と社会環境の因果律の影響下にある「人間の自然状態」を描き出す事が新文学創造につながると考えた。それが「弱者(特に読者の気を惹く美しき薄幸の美少女)必滅の物語」となったのはもはや必然ですらあったとも。

テスの物語をいかに解釈すべきか?

「ダーバヴィル家のテス」における「差異」の問題

機械仕掛けの馬車伝説-「ダーバヴィル家のテス」における偶然の飼い馴らし-

- 大陸における政治的浪漫主義の壊滅を受け、ヘーゲルの自然哲学とフォイエルバッハの人間解放神学を批判的に継承するマルクスが(パトロンたるラッサールの全面協力を受けて)「経済学批判(Kritik der Politischen Ökonomie、1859年)」を発表。「我々が自由意思や個性と信じているものは、社会の同調圧力によって型抜きされた既製品にすぎない(人間解放の為にはこの拘束からの脱却が不可避)」という考え方を世に問う「上部構造/下部構造」理論を公表する。

*1950年代には同じく政治的浪漫主義の壊滅を受けて「フランス近代詩の父」ボードレール(Charles-Pierre Baudelaire、1821年〜1867年)がエドガー・アラン・ポー(Edgar Allan Poe、1809年〜1849年)のフランスへの翻訳紹介、マルキ・ド・サド(Marquis de Sade、1740年〜1814年)の再評価を経て「人の心を動かすのは象徴と物語文法の体系」とする象徴主義(symbolisme)に到達。普仏戦争(1870年〜1871年)に敗れたフランス人がドイツ思想に敬意を払う様になって以降(高踏派(Parnasse)や自然科学主義文学への反動もあって)次第に盛り上がっていく。

*こうした文化展開を背景に(社会実在論と社会唯名論の双方を批判し存在するのは諸個人の相互作用だけであるとした)「社会学の問題(1894年)」以降のジンメル(Georg Simmel、1858年〜1918年)の形式社会学(独Formale Soziologie、英Formal Sociology)や「 社会学的方法の基準(1895年)」以降のエミール・デュルケーム(Émile Durkheim、1858年〜1917年)の社会的事実(仏Le fait social 、英Social Fact、制度=個人を拘束する安定した相互作用のパターン)は登場してきた。そして当時の他の文化運動同様により強い生物学的基盤に立脚するオーストリア出身の精神科医フロイト(Sigmund Freud、1856年〜1939年)に次第にその座を明け渡していく。

同時期にはヘーゲル学派の分裂と迷走を尻目に新カント派 (Neukantianismus、1870年代から1920年代)が「これからの時代にはもはや哲学は不要」と決めつける俗流唯物論(vulgar materialism)への反駁を開始。しかし衒学(pedantry)と教条主義(Dogmatism)の罠にはまってかえってその不必要性を自己証明してしまう羽目に陥る。その間に「シカゴ派」とも呼ばれ1960年代以降のドイツ学会を完全制圧する事になる米国プラグマティズム(pragmatism)学派が分岐した。

新カント派 (Neukantianismus、1870年代から1920年代)

1870年代から1920年代にドイツで興ったカント的な認識論復興運動およびその学派。

- カントは「(認識の制約外に実存する)物自体(Ding an sich)」と「(経験の対象たる)物(Ding)」を峻別したが、その後ドイツ観念論はその制約を“克服”したり別表現に置き換えるなど「後退」させる形で発展してきたが、ヘーゲル(Georg Wilhelm Friedrich Hegel、1770年〜1831年)の死後、彼の学派は細々と分裂していく混乱状況に陥った。

- 他方19世紀前半からモレスコット、フォークトやルートヴィヒ・ビューヒナーらの「俗流唯物論(vulgar materialism)」が登場。今後は自然科学的な知のみを体系化すべきであり、それによって哲学は不要になるとのテーゼが広がりを見せる。これに対しヘルマン・フォン・ヘルムホルツは、当時の感覚生理学の研究成果を援用。知覚の内容が知覚の主観的諸条件に依存している状況をカントの超越論的哲学に重ね、例えば自然科学のようないわゆる「経験科学」によって物自体が認識できるという独断論を批判した。新カント派の創設者はマールブルク大学で教鞭をとったフリードリヒ・アルベルト・ランゲとされるが、その後任者たるコーエンは、ヘルムホルツのカントの生理学的な再解釈を厳密論理学的なとらえ方に代えて再解釈をすることによってマールブルク学派を築いた。

- 19世紀中盤を過ぎるとオットー・リープマンがその著書『カントとその亜流』で発した「カントに帰れ(Zurück zu Kant!)」という標語がドイツを中心に広がりを見せる。マルクス主義が精神や文化を物質的因果律の支配にあると規定した為、人間もまた因果律に支配された機械とみなそうとしていると危惧して批判を開始したと見る向きもある。

- ヴィルヘルム・ヴィンデルバントが創始した西南ドイツ学派(バーデン学派)は認識論と価値論を包括した価値哲学を構想。精神科学に自然科学と異なる学問としての独自性を付与したばかりか、同じく精神科学に分類された歴史学に多大な影響を与え、さらに哲学の世界でも哲学史の研究が進められるようになった。これは、研究成果がわかりやすいという特徴を有していたこともあり、その後の講壇哲学の方向性を基礎付けた。

- 社会学の祖とされるマックス・ヴェーバーは、後年、リッケルトの弟子として新カント派に分類されることも多いが、自らを哲学者とは考えていなかったとされる。

大変興味深い事にヘルムート・プレスナー(Helmuth Plessner, 1892年~1985年)の手になる「ドイツロマン主義とナチズム、遅れてきた国民(Die verspätete Nation. Über die politische Verführbarkeit bürgerlichen Geistes 1935年)」においては新カント主義について「これからの時代にはもはや哲学は不要と決めつけた俗流唯物論(vulgar materialism)への反駁として始まった。しかし衒学(pedantry)と教条主義(Dogmatism)の罠にはまってかえってその不必要性を自己証明して消えていった」としか語られない。その一方でアンリ=ルイ・ベルクソン(Henri-Louis Bergson、1859年〜1941年)が「時間と自由(Essai sur les données immédiates de la conscience、1889年)」「物質と記憶(Matière et Mémoire。1896年)」「創造的進化(L'evolution créatrice、1907年)」を経て「エラン・ヴィタール(élan vital、生の飛躍)」を「生命の進化を押し進める根源的な力」として想定する立場に到達したのも。やはり新カント主義への失望が背景にあったとされている。

ドイツ語の「pragmatisch」という言葉に由来する、実用主義、道具主義、実際主義とも訳される考え方。元々は「経験不可能な事柄の真理を考えることはできない」という点でイギリス経験論を引き継ぎ、概念や認識をそれがもたらす客観的な結果によって科学的に既述しようとする志向を待つ点で従来のヨーロッパの観念論的哲学と一線を画するアメリカ合衆国の哲学である。

- 1870〜74年の私的なクラブに起源を有する思想であり、その代表的なメンバーとしてチャールズ・サンダース・パース、ウィリアム・ジェームズらがいる。

- ジェームズによって広く知られるようになり、20世紀初頭のアメリカ思潮の主流となった。心理学者の唱える「行動主義 behaviorism」、記号論研究者の「科学的経験主義 scientific empiricism」、物理学者の「操作主義 operationalism」など及んだ影響は広く、現代科学では統計学や工学においてこの思想は顕著である。社会学、教育学、流通経済学などアカデミズムにも多大な影響を与えたが、それにとどまらず、アメリカ市民社会の中に流布して通俗化され、ビジネスや政治、社会についての見方として広く一般化してきた。

- その歴史は前期と後期に大別され、後期のプラグマティズムはシカゴ大学を中心に発展したため、シカゴ学派とも呼ばれる。シカゴ学派の代表的な者にジョン・デューイ、心理学者のジョージ・ハーバート・ミードらがいる。

- その後、チャールズ・W・モリス、ジョセフ・フレッチャー、ウィラード・ヴァン・オーマン・クワイン、リチャード・ローティらによってネオプラグマティズムとして承継発展されている。

プラグマティズムという言葉は、その創始者であるパースによって生み出されたものである。元々はカントの著作『純粋理性批判』に登場する 「pragmatisch」 というドイツ語に由来し、 その原意は、ギリシャ語で行為・実行・実験・活動を表すプラグマ(πράγμα)である。パースの友人は、「プラクティカリズム(実際主義)」という語を勧めたが、カント哲学に通じていたパースにとって、「praktisch」 という言葉は、「実践理性」の領野、つまり道徳に関わるので、実験科学者にとって相応しくないと判断された。カントは、実践的な法則と実用的な法則を峻別した上で、前者は定言命令的で絶対的なもの、後者は仮言命令的であるとしていたことから、パースは、理性によって明確な目的をもって実験をし、明確な結果を得られるものとして「プラグマティズムの格率」を定立したのである。なお、名前自体はドイツ哲学からとられたが、「プラグマティズム」の合作者たちはジョン・ロックやジョージ・バークリなどのイギリス哲学に影響されている。そして、さらに遡れば、バールーフ・デ・スピノザ、アリストテレス、プラトンに行き着く。

- 1870年代のマサチューセッツ州・ケンブリッジで2週間ごとに開かれた学徒たちの集まりから出発する。一つの国が二つに分かれ、60万人以上の人間が死んだ南北戦争が終わり、科学が急速に発達し、ダーウィンの進化論が発表され「進化論を信じつつしかもキリスト教徒足り得るか」が重大な問題となった時代であった。また、デカルトに始まり主観客観の2項対立図式を前提としたヨーロッパ大陸の観念論哲学が意識に確実な知識の基礎を求めるときに生じる外界存在や他我認識のアポリアに対する哲学上の問題の解決が求められる時代でもあった。そのような時代に皮肉の意味もこめて「形而上学クラブ」と名付けられたこの集まりの常連は、パースとジェームズのほか、ジョーゼフ・ウォーナー、ニコラス・セイント・ジョン・グリーン、チョーンシー・ライト、オリバー・ウェンデル・ホームズ・ジュニアの6人であり、それに2、3人を加える程度であった。

- 彼らは、進化論哲学を宗教と結びつけたジョン・フィスク、ユニテリアンの牧師でイエスをただ一人の救世主として認めず「客観的相対主義」を唱えたフランシス・エリングウッド・アボットなどの年長者たちの影響を受けている。特にアレグザンダー・ベインズの「信念とは、ある人がそれにのっとって行動する用意のある考えである」という定義を引用して、哲学の議論から無用な意見を整理する基準をもうけたグリーンは、パースによって「プラグマティズムの祖父」と呼ばれている。

- 形而上学クラブで思想の原型が形成されたのは、1870〜74年の間であるという。1878年『ポピュラー・サイエンス・マンスリー』誌においてパースがプラグマティズムの格率として発表したときは、「わたしたちの概念の対象が、けだし行動への影響を有するどのような効果を持つことができるとわたしたちが考えているのかについて、よくよく考えてみよ。そうすれば、これらの効果についてのわたしたちの概念こそは、その対象物についての私たちの概念そのもの全てである(Consider what effects, that might, conceivably have practical bearings, we conceive the object of our conception to have. Then, our conception of these effects is the whole of our conception of the object.)。」というような悪文の故か全く評判にはならなかった。

シカゴ学派には、進化論の影響、科学主義、相対論物理学の影響という特徴があり、行為者を彼の周囲の環境から影響を受けている社会的な存在としてみる。

- その成立の歴史を反映して、「プラグマティズム」についての見解は主要な提唱者の間でも正確に一致しない。最も狭く解釈する人にとっては「意味をはっきりさせるための一提案」であるが、もっと広く解釈する人にとっては、「意味の理論についての学説」、「行為に重きを置いた思索の方法」又は「その結果」という三つの見解があることになる。

- 最も広くその意義をとった場合、プラグマティズムは、功利主義的(倫理面)・実証主義的(論理面)・自然主義的(心理面)の3つの傾向を持ち、個々のプラグマティストはこの3つの傾向を様々な割合で結合している。パース流のそれは論理面が重視されていたが、ジェイムズ流のそれは倫理面が重視されており、その後、デューイ、ミードによって心理面が重視されるようになったと分析することができる。

- プラグマティズムは、特にジェームス流のそれはヨーロッパにも多大な影響を与えた。イタリアでは、ジョヴァンニ・パピーニの『魔術的プラグマティズム』のような非科学的な思想に、フランスでは、ジョルジュ・ソレルの『暴力論』(1908年)といった非民主的な思想に影響を与えた。日本では、大杉栄、西田幾多郎にも影響を与えた。

- 法学では、プラグマティズム法学のみならず、ロスコー・パウンドの社会学的法学、ジェローム・フランクのリアリズム法学に影響を与えた。

こうしてパースに始まり、ジェイムズによって広まった古典的プラグマティズムは、シカゴ大学で学派をなし、一つの運動として多方面に多大な影響を与えたが、1930年代にカルナップら論理実証主義者が次々とアメリカ合衆国に亡命し、ウィーン学団を結成して影響力を持ち始めると、急速に衰退していった。

さらにもう一人、当時の偉人達と勝るとも劣らない足跡を残したのがこの人物。

ヴィルフレド・パレート(Vilfredo Frederico Damaso Pareto、1848年〜1923年)

イタリアの技師、経済学者、社会学者、哲学者。主著は「経済学講義(Cour d'Economie Politique, Laussanne、1896年)」と「一般社会学大綱(Trattato di sociologia generale. 1917年〜1919年)」。

- 1848年、パリで生まれる。彼の父が、自由主義革命家マッツィーニの指導する青年イタリア党の革命運動に参加して官憲の追及を受けたため、パリに亡命して、その地でフランス人女性と結婚した為である。

- 当初、理数系の道を進み、トリノ工科大学で数学、物理学、建築学を修めた。卒業後は鉄道会社に技師として就職するが、父親の影響からか政治の世界への関心を強め、自由主義の立場から政府批判を展開し、積極的な政治活動を行った。その結果、社会的地位が脅かされるようになり、会社を退職して一時的にスイスで隠遁生活を送るようになる。

- その後、ある自由主義経済学者の紹介によって純粋経済学の大家レオン・ワルラスと知り合い、ワルラスの影響から経済学の研究に分け入っていくことになった。やがて、その研究実績が認められ、1893年にワルラスの後任としてローザンヌ大学で経済学講座の教授に任命された。彼はそこで、経済学における一般均衡理論(ローザンヌ学派)の発展に貢献し、さらに厚生経済学という新たな経済学の分野を開拓した。

- 20世紀に至って学問的関心が経済学から社会学へと推移。それと同時に自由主義的・民主主義的な思想・運動への批判を強めていった。これは、彼の政治活動の失敗や自由主義・民主主義への幻滅によるものだとも考えられる。

- 第一次世界大戦後には、ジョルジュ・ソレルに招かれたこともある。ソレルの信奉者だったパレートはベニート・ムッソリーニを評価したため、彼の社会学理論はファシスト体制御用達の反動理論との批判を受けるようになった。フィリッポ・トゥラーティの主宰する雑誌に寄稿するなど社会主義者とも交流しており、ムッソリーニは社会主義者時代にパレートの講義を聴講したことがあった。

- 晩年において、病に冒されながらも精力的に社会学の体系化を試みるが、その途上、1923年に75歳でその生涯を閉じた。

経済学上の功績としては以下が知られる。

- ワルラスの均衡理論を発展させ、「パレート効率性(パレート最適)」という資源の生産および消費における最適かつ極限の状態を概念として提起した事が知られている。これは、一定量の資源を複数の人間が利用する場合において、個人の効用(満足度)が他者の効用を損なうことなく、極限まで高められた状態(配分について交渉を行う余地の無い状態)のことを意味している。つまり、「パレート効率性」とは、資源の有効活用の原理ということができる。

- 数理経済学の実証的な手法(統計分析)を用いて、経済社会における富の偏在(所得分布の不均衡)を明らかにした。これはパレートの法則とよばれている。この法則は、2割の高額所得者のもとに社会全体の8割の富が集中し、残りの2割の富が8割の低所得者に配分されるというものである。パレートは、このような概念によって、社会全体の福利の適正配分と効用の最大化を目指す経済政策を理論的に基礎づけ、厚生経済学におけるパイオニア的存在となった。

社会学上の功績としては以下が知られる。

- それまでの経済学における研究業績を応用し、実証主義的方法論に基づいて社会の分析を行っていった。もともと自然科学を出発点として経済学・社会学の分野へと進んだパレートは、実験と観察によって全体社会のしくみ、および変化の法則を解明しようとした。

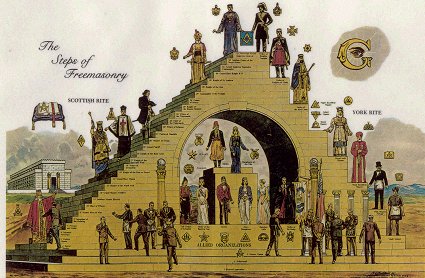

- 特に、経済学における一般均衡の概念を社会学に応用し、全体社会は性質の異なるエリート集団が交互に支配者として入れ替わる循環構造を持っているとする「エリートの周流」という概念を提起したことで知られている。そしてパレートは、2種類のエリートが統治者・支配者として交代し続けるという循環史観(歴史は同じような事象を繰り返すという考え方)に基づいて、19世紀から20世紀初頭のヨーロッパで影響力を持っていた社会進化論やマルクス主義の史的唯物論(唯物史観)を批判した。

- さらに、人間の行為を論理的行為(理性的行為)と非論理的行為(非理性的行為)に分類し、経済学における分析対象を人間の論理的行為に置いたのに対し、社会学の主要な分析対象は非論理的行為にあると考えた。つまり現実の人間は、感情・欲求などの心理的誘因にしたがって行動する非論理的傾向が強く、しかも人間の非論理性が社会の構造を規定しているとみなしたのである。このような行為論は、その後アメリカの社会学者タルコット・パーソンズの社会システム論に影響を与えることになった。

初期の総合社会学にはない新しい視点に立ち、独自の社会学理論を構築したところから、マックス・ヴェーバーやエミール・デュルケームと並ぶ重要な社会学者の1人として位置づけられている。

その一方で マルクス死後に刊行された「資本論(独: Das Kapital:Kritik der politischen Oekonomie 、英: Capital : a critique of political economy)」第2巻(1885年)に掲示された「歴史の必然から資本主義はやがて自滅する(我々はそのタイミングを待って暴力革命を乗っ取る)」なるドグマがエンゲルス(Friedrich Engels、1820年〜1895年)死後、正統派マルクス主義を次第に孤立へと追い込んでいく。

- 「ベル・エポック(仏Belle Époque、19世紀末〜1914年)」が到来し「歴史の必然から資本主義はやがて自滅する」なるドグマが次第に現実味を失っていった事。

- 資本主義発展に伴う貧富格差の拡大が問題となり始めたが、そのドグマ故に「適者生存」理論に盲目的に依存する社会進化論者同様に全く無策。しかもそうした逡巡の結果、次第にブルジョワ階層との癒着が進んでいった事。

- 肝心のプロレタリア階層が正統派マルクス主義を見限り(ラッサールを始祖とする)国家福祉主義や(ドイツではフランスの革命的サンディカリスム運動の影響を色濃く受けつつもそのサブジャンルとして展開した)労働運動へと没入していった事。

やがて「慎重に考案された神話が大衆を一致した行動に導く」「現代の階級闘争において暴力(ビヨランス)は、支配階級の上からの権力(フォルス)に対抗して被支配階級が用いる事によって世界を救う創造的な力」と主張してファシズムやナチズムに至る道を準備した革命的サンディカリストのソレル(Georges Sorel、1847年〜1922年)が「暴力論(Réflexions sur la violence、1908年)」を発表。モーリス・ルブランが「金持ちからだけ盗む正義の義賊」アルセーヌ・ルパン・シリーズ(1905年〜1939年)を発表し、ロマン・ロランもこんな作品を発表。

ロマン・ロラン「ジャン・クリストフ(1903年-1912年)」第七巻 家の中(1909年)

宗教的熱意は、宗教のみが有してるものではなかった。それはまた革命運動の魂であったが、この方面においては悲壮な性質を帯びていた。

クリストフがこれまでに見たものは、下等な社会主義――政治屋連中の社会主義にすぎなかったのだ。その政治屋連中は、幸福という幼稚粗雑な夢を、なお忌憚なく言えば、権力の手に帰した科学が得さしてくれると彼らが自称してる、一般の快楽という幼稚粗雑な夢を、飢えたる顧客らの眼に見せつけていただけであった。

そうした嫌悪すべき楽天主義に対し労働組合を戦いに導いてる優秀者らの深奥熱烈な反動が起こってるのを、クリストフは見てとった。それは、「壮大なるものを生み出す戦闘、瀕死の世界に意義と目的と理想とをふたたび与える戦闘」への、召集の叫びであった。

それらの偉大なる革命家らは「市井的で商人的で平和的でイギリス的な」社会主義を唾棄して、世界は「拮抗をもって法則とし」犠牲に、たえず繰り返される常住の犠牲に生きてるという、悲壮な観念をそれに対立せしめていた。

それらの首領らの過激行為は、旧世界からの襲撃の歯止めとして出撃する辺境警備隊を思わせる何か、カントやニーチェに通底する神秘的戦意、そして(彼らはそんな表現を受け入れてはくれないかもしれないけれど)革命的貴族の突撃としか呼び得ない痛烈な光景を呈していた。彼らの熱狂的な悲観主義、勇壮な生への渇望、戦いと犠牲に対する熱烈な信念は、ドイツ騎士団や日本のサムライなどの軍隊的宗教的理想と同じであるかの観があった。*第一次世界大戦前夜のパリで暮らすドイツ人作曲家(ベートーベンがモデル)が主人公の大河小説。梶原一騎原作の「巨人の星(1966年〜1971年)」「タイガーマスク(1968年〜1971年)」「あしたのジョー(1968年〜1973年)」といったスポ根物の起源にして、エルンスト・ユンガーの魔術的リアリズム同様、新左翼運動の原風景でもある。

【20世紀】 こうした状況を背景にマックス・ヴェーバー(Karl Emil Maximilian Weber、1864年〜1920年)やヴェルナー・ゾンバルト(Werner Sombart、1863年〜1941年)といったドイツの社会学者はマルクスの「上部構造/下部構造」理論そのものは受容する一方「エンゲルスが乗せた上物」だけ全排除する方向で自らの反マルクス主義論を展開。かくしてヘルムート・プレスナー(Helmuth Plessner, 1892年~1985年)の手になる「ドイツロマン主義とナチズム、遅れてきた国民(Die verspätete Nation. Über die politische Verführbarkeit bürgerlichen Geistes 1935年)」における「1930年代から振り返ったドイツ学問史」において最も大きな比率を占める「マルクス・フロイト主義」が完成型に到る。

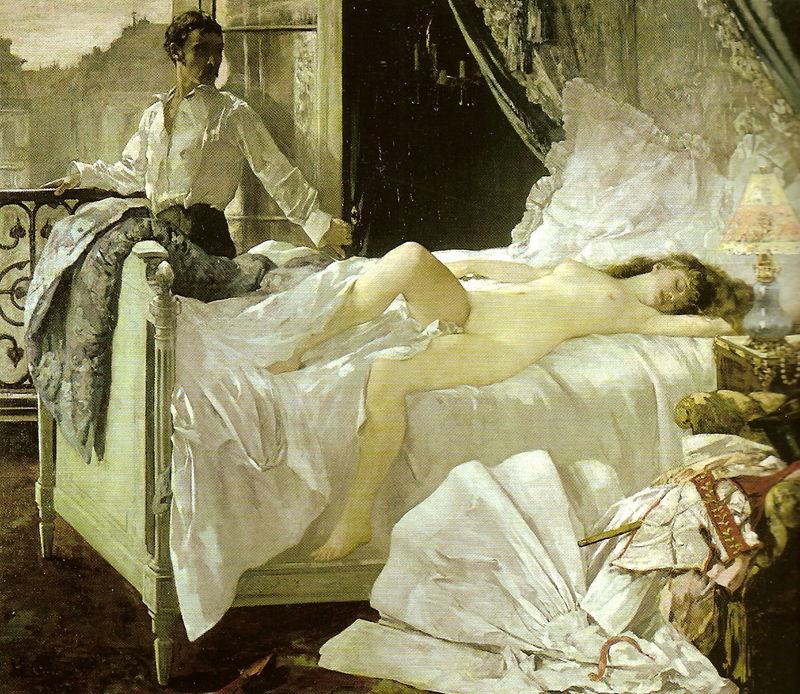

一般に資本主義の起源を禁欲に見たヴェーバー「プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神(Die protestantische Ethik und der 'Geist' des Kapitalismus、1904年〜1905年)」 と奢侈に見たゾンバルト「恋愛と贅沢と資本主義(Der Bourgeois: the Quintessence of Capitalism、1913年)」。一般に両者のアプローチは対照的とみなされ勝ち。でも実は快楽主義(Epicurism)と禁欲主義(Stoicism)が「形而上学(希: μεταφυσικά、羅: Metaphysica、英: Metaphysics、仏: métaphysique、独: Metaphysik)の崩壊したヘレニズム期ギリシャ哲学のそれぞれ別側面」に過ぎなかった様に、どちらも資本主義の本質を「何かが崩壊した結果、個人が欲望を剥き出しにする自由を得た」点に見た辺りは共有していたのです。

- ヴェーバー「プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神(Die protestantische Ethik und der 'Geist' des Kapitalismus、1904年〜1905年)」 はカルヴァニズムを特徴付ける予定説や禁欲主義の崩壊がその起源になったと見た。ただしその過程で「鉄の檻=己を律する習慣」だけは継承されたとした。

*さらに「無意識の発見者」フロイトと「近代化によって何が失われたか解明しようとした」ヴェーバーは、その大源流を伝統的宗教観に求めた点が重なる(これも「マルクス・フロイト主義」の肝の一つ)。一般にヴェーバーは近代化における「呪術から科学へ」の過程を肯定する立場にあると考えられているが「マルクス・フロイト主義」におけるヴェーバーは必ずしも「近代=個人的欲望の完全解放」を全面肯定し「前近代=宗教による統制」を全面否定する立場にないのである。

- ゾンバルト「恋愛と贅沢と資本主義(Der Bourgeois: the Quintessence of Capitalism、1913年)」は主催する権力者同士が集客力と招待客の満足度を競い合う宮廷行事の崩壊がその起源になったと見た。

*この考え方は実際の都市間交易の発達過程(「供給が不安定な為にかえって威信材としても機能する小さな贅沢品」から「供給の安定が至上命題となったかさばる日常品の流通へ」)と重なる部分が多く後世でも相応の有用性を認められている。

だがその先に待っていたのはカール・シュミットに散々「決められない政治」と揶揄されたヴァイマル共和政(Weimarer Republik、1919年〜1933年)の硬直状態。そして「左翼間の内ゲバの漁夫の利を得たナチスの政権奪取」。そしてドイツ社会学は戦後もその痛手から完全に回復する事なく(かつて新カント主義より分岐した)アメリカ社会学に併呑される羽目に陥ってしまうのでした。

*この「60年代後半から70年代前半にかけてのドイツ古典主義的社会学の終焉」も日本にちゃんとした形で伝わる事はなかった。もしかしたら日本の学会には「自分達が金科玉条として掲げる学説が本国で全滅しても隠蔽し通す」伝統でもあるの?

*皮肉にもドイツ古典主義的社会学を継承したのはフランス社会学だったのかもしれない。(啓蒙主義の延長線上で)あらゆる呪術的行為の体系化を夢見ていた「デュルケームの甥」マルセル・モース(Marcel Mauss、1872年〜1950年)の「贈与論(Essai sur le don、1924年)」。ソ連の昔話研究家ウラジーミル・プロップ(Vladimir IAkovlevich Propp, 1895年〜1970年)の物語文法論の影響を色濃く受けたベルギー人社会人類学者レヴィ=ストロース(Claude Lévi-Strauss、1908年〜2009年)の構造主義(structuralisme)。それらはまさにジンメルの形式社会学の延長線上に現れたのではあるまいか? ルイ・アルチュセール(Louis Pierre Althusser、1918年〜1990年)の構造主義的マルクス主義社会学はまさしく「マルクス・フロイト主義」の末裔に他ならなかったのではあるまいか?

こうした時代に怪しい暗躍を見せたのが1930年代に米国共産党に入党して以降かえって反マルクス主義者となり、「アメリカ思想における社会ダーウィニズム(Social Darwinism in American Thought, 1860-1915、1944年)」によって1940年代には手段を選ばず自由放任主義と社会進化論を結びつけて激しく弾劾し、「アメリカの反知性主義(Anti-intellectualism in American Life、1963年)」によって1960年代後半におけるヒッピー運動と黒人公民権運動の高まりを予言したとされるこの人物。

リチャード・ホフスタッター(Richard Hofstadter、1916年〜1970年)

アメリカ合衆国の政治史家。

- ニューヨーク州のバッファローでユダヤ系の父とドイツ系の母の間に生まれる。1933年にバッファロー大学に入学し、哲学と歴史を専攻する。この修業時代、バッファローは大恐慌の重苦しい影響下にあり、その環境が若きホフスタッターの知的関心に寄与する。大学では青年共産主義同盟(The Young Communist League)に入り、1936年に結婚することになる左翼の女子学生フェリス・スウェイドスに出会う。コロンビア大学で修士、博士号を取得。

- 1938年に「熱狂ではなく、義務感」から共産党に入党。1939年のソ連によるナチ・ドイツとの協定により、ホフスタッターはアメリカ共産党だけではなくソ連、マルクス主義全般に対する幻滅を経験したが、同時に資本主義に対する嫌悪は、生涯にわたって保ち続けられる。

- 1940年代には自由放任主義と社会進化論を結びつけて激しく弾劾する「アメリカ思想における社会ダーウィニズム(Social Darwinism in American Thought, 1860-1915、1944年)」を発表する。

- ブルックリン大学・ニューヨーク市大学・メアリーランド大学の教授職を歴任し、母校コロンビア大学ではアメリカ史を担当した。1956年に「改革の時代ー農民神話からニューディールへー(The Age of Reform、1955年)」、1963年に「アメリカの反知性主義(Anti-intellectualism in American Life、1963年)」でピュリッツァー賞を受賞。

- 晩年には18世紀中葉から現代にいたるアメリカ史三巻を18年かけて書くことを計画していたが白血病で急逝したことにより、幻の大作となった。

ホフスタッターの史学研究方法は、アメリカ歴史学における与論解釈(Consensus-approach)の最初の例として紹介されることがある。

- 対照としてわかりやすいのは、当時アメリカの進歩的で急進的な歴史解釈として定着しつつあった、政治現象を経済的利害によって動機づけるやり方である。チャールズ・ビアードの『合衆国憲法の経済学的解釈(An Economic Interpretation of the Constitution of the United States, 1913)』に代表されるような、マルクスの唯物史観からドイツ哲学の背景を抜き去った単純な歴史理解にホフスタッターは反対していた。

- 彼は南北戦争の原因として、産業基盤の相違よりは奴隷解放論者たちの宗教観を強調し、さらに北西部に「黒人恐怖」が行き渡っていたという逆説的な状況も忘れずに書く。ホフスタッターは、一人の人間に矛盾した動機が共存するように、民主主義の伝統をもつアメリカ史を動かしたといえる「与論」は対立する諸動機によって形成されたと考えた。しかし多数派の「与論」からは斥けられた主張は、忘れ去られるのでなければ「与論」に反逆して、マッカーシズムのような暴力・言論弾圧のような病理として現れる。

*さらに1960年代後半にはベトナム戦争泥沼化を背景にヒッピー運動と黒人公民権運動が吹き荒れたが、その主戦場の一つとなったのが「反知性主義の牙城」コロンビア大学で学長の学生に対する高圧的態度が原因だった。

- 後年のホフスタッターは与論史学(Consensus-History)の限界を感じ、アメリカ史を新しい方法で見直そうとしていたと考えられる。その一部が1970年の論文「American Violence」や未完のアメリカ史において発表された。

研究テーマが限定され散漫であり、壮大で一貫した展望をもたないホフスタッターの最大の貢献は、「アメリカ史の複雑さを再発見したこと」とされる。彼は古文書・古典ではなく、当時一般の読書界に流通した出版物を扱い、歴史上の行為者へ感情移入しようとする。その長所や魅力は伝記の分野で発揮された。現代アメリカに対する分析は、政治家のみならず知識人・右翼の心理にまでおよび、今でも重要性を失わない。

*コントの科学者独裁主義構想は第二次世界大戦後、「反知性主義の首魁の一人」アイゼンハワー大統領が退任演説に際して告発した「(政界にも多大な影響力を有する)軍産コングロマリット」として実現したという説もある。

*いずれにせよ1960年代後半から顕現したのはまたしても「臆病な保守派左翼と急進左派が対立する図式」だった。「米国社会学によるドイツ社会学の併呑」が進行したのもこの時期だから、本当に勝者が誰だったのか分からない。

*いずれにせよこの時期以降「資本主義圏に対する共産主義圏の相対的凋落」が始まる。資本主義圏が脱ぎ捨てた何かを拾った共産主義圏は、それを後生大事に抱え込む事によって一緒に心中を遂げる羽目に陥ったのだとも。

【21世紀】 Botを使ってインターネット上から幾らでも引っ張ってこれる様になってからは「利己的遺伝子(The Selfish Gene、1976年)」で有名なドーキンス(Clinton Richard Dawkins, 1941年〜 )の「自然選択の実質的な単位が遺伝子である」とする遺伝子中心主義を継承したMeme論が圧倒的有利という状況に。ただしこれはあくまで検出単位が「社会でも個人でもない何か」に変貌してしまった事への対応に過ぎず、理論面での継承性はほぼないとも。

ただ正直(それ自体が機械学習(Future Selection)を有する関心空間として構成されている)国際SNS上の分析には手を焼いている模様。回覧単位が画像や音声といったパターン分類が困難な代物である事、観測行為が必ず状況に影響を与えてしまうを動かしてしまう為に「純粋に客観的な観察」がほぼ不可能である事などがその理由とも。

多分全体を貫いてるのは以下の様な感じの割とシンプルなルール。

- 人間は案外簡単に頻繁に超越的規範に従ってられなくなり「肉体に思考させよ。肉体にとっては行動が言葉。それだけが新たな知性と倫理を紡ぎ出す」行動主義に走る。

- もちろんそうした振る舞いの多くは成功しないし、たとえ成功しても多くのケースで「究極の自由主義は専制の徹底によってのみ達成される」ジレンマが新たな超越的存在を台頭させてしまう。

- それでも成功させたければ、その都度異なる処方箋が必要となる。普遍的解決策などない。それで改めて「肉体に思考させよ。肉体にとっては行動が言葉。それだけが新たな知性と倫理を紡ぎ出す」行動主義に訴える必要が生じる。

そしてこの原理原則から離れれば離れるほど時空間の歪みがひどくなっていきます。

*こうして全体像を俯瞰してみると、たっぷり500年以上かけて知的空間の平坦化(fraternize)が進行してきた景色が浮上してくる?

さて私達は一体どこに向けて漂流してるんでしょうか?