はてなブログの良いところはアクセス解析で自分の投稿がどういう検索で引っ掛けられてるか確認できるあたり。まさか「コンピューター倫理」なんてファクターがあるなんて…

そういえば確かに「倫理学の歴史」と「コンピューターの歴史」を実に無造作にちゃんぽんに扱ってきましたなぁ…

コンピューター倫理 - Google 検索

この問題について私が到達した結論は2つ。

- コンピュータの動作原理、すなわち「名指すもの(プログラム)の名指されるもの(マシン単位ではCPU、ネット単位ではサーバ)への働きかけが世界そのもの(マシン単位ではデバイス機器、ネット単位ではネットワーク環境)に干渉する」といった思考様式そのものには既に空海を開祖とする真言宗、チベット密教、ガザーリーやラーズィーが編纂したアシュアリー神学などが到達している。従ってその現象が引き起こす倫理的問題についても相応の蓄積がある筈で、まずはこれを踏み台にすれば良いのではなかろうか?

*というか最近のファンタジー作品では「魔術の動作原理はコンピューターのそれと同じ」と説明される事が多く既にフィクション・レベルでは既に両者の融合は始まっている。そもそもハッカー業界で使われてるWhite HatとかBlack Hatんなんて用語もモロにそっち方面からの引用だし。わざわざゼロから始める意味はない。

- おそらくそれだけでは到底足りない。その部分こそ「肉体に思考させよ。肉体にとっては行動が言葉。それだけが新たな知性と倫理を紡ぎ出す」式の試行錯誤で補っていく必要があるんじゃなかろうか?

*せっかくシミュレーション技術も向上してるのだから、この辺りはフィクションやGAMEの世界に任せるという手も。

坂口安吾 肉体自体が思考する

洋の東西を問はず、大体人間の正体というもの、モラルというものを肉体自体の思考から探しださねばならぬといふことが、期せずして起つたのではないかと思ふ。そこにはモラルがない。一見、知性もない。モラルというものは、この後に来なければならないのだから、それ自体にモラルがないのは当然で、背徳だの、悪徳だのといふ自意識もいらない。思考する肉体自体に、そういうものはないからだ。一見知性的でないということほど、この場合、知的な意味はない。知性の後のものだから。

ルネサンス以降の世界史は新アレストテレス主義、すなわち「実践知識の累積は必ずといって良いほど認識領域のパラダイムシフトを引き起こすので、短期的には伝統的認識に立脚する信仰や道徳観と衝突を引き起こす。逆を言えば実践知識の累積が引き起こすパラダイムシフトも、長期的には伝統的な信仰や道徳の世界が有する適応能力に吸収されていく」だけは疑わない事でなんとか回ってきました。この問題もその枠内で十分取り回せるでしょう。少なくとも私はそう信じています。

*財産権の定義については、とりあえずフェルディナント・ラッサール(Ferdinand Johann Gottlieb Lassalle、1825年〜1864年)「既得権の体系全2巻(Das System der erworbenen Rechte、1861年)」の定義を出発点としたい。「法律上の権利は普遍精神(Allgemeine Geist)を唯一の源泉としており、その普遍的精神が変化するなら定義が変化しても既得権が侵害された事にはならない」。救いでも呪いでもある冗長性‥

それでは検索するとどういう内容が具体的に引っ掛ってくるかというと…

ジョン・L・フォーダー「コンピュータ革命の社会的、倫理的影」

Cyberethics(サイバー倫理学)

コンピューターは人間の生活にそれまでなかった影を与えるであろう。それゆえ私たちはコンピューターによって持ち上げられた人間の価値の問題に敏感でなければならない。私(筆者)はカントやベンサムが行ったような哲学的、倫理学的な意味で人間の価値の問題について見ていくことにする。

- コンピューター技術は肯定的な効果(ex.通信網、CT スキャン)と否定的な効果(ex.ハッカー、コンピューター犯罪)を両方持っている。ここで Walter Maner は次のことを指摘している。それはコンピューターが倫理的問題にまきこまれたとき、しばしば道徳問題を悪化させるということである。このことは例えばプライバシー、セキュリティー、ソフトウェアの所有権といった新たな道徳的問題の発生につながるであろう。このような事態に対しカント理論や功利主義を利用して解決を図ろうというのである。

- 70 年代から 80 年代にかけ、哲学や社会学、心理学、法学といった様々な分野の学者が、それぞれの見地からコンピューター技術に関する論文を執筆し、それぞれコンピューター技術と情報技術の衝撃を人間の価値において考察している。彼らが掲げている共通の目標は、技術が人間の価値を推し進める形でコンピューター技術と人間の価値を統合する、ということである。例えばプライバシーの問題であるが、その多くはコンピューター倫理において持ち出され、哲学、社会学、心理学、法学といった様々な観点から答えられている。

- 職場におけるコンピューターについては、職場におけるこのような変化は私たち雇用者としての生活にどのような衝撃を与えるであろうか、雇用者たちは職場のこのような変化を予期するためどのような方策を取り入れるべきか、学生たちはこれらの可能性を考慮に入れたとき、どのようなキャリアを選択すべきか、といった問いがたてられる。

- 次に健康管理、医療におけるコンピューターに関しては、病気の治療において人間とコンピューターとの接触の重要性とは一体いかなるものなのであろうか、患者は機械よりも人間に対しより好意的な反応を示すであろうか、誰が精密な機械の操作と管理に責任を負うのか、機械が不調のとき誰に責任があるのか、といった問いが。

- 教育におけるコンピューターに関しては、CD-ROM の技術を考えたときひとつのカリキュラムが確立されるのか、誰が授業内容を決定するのか、どのように異論のある項目を説明するのか、という問いが。

- 行政におけるコンピューターにおいては、どのようにしてすべての人たちが参加できるよう公正に技術を分配するのか。ハッカーやクラッカーによる問題を避けながらどのようにして高潔さを保つか、個々人はどのような影をそのような社会の変化により受けるであろうか、という問いが立てられる。

コンピューター倫理は、コンピューター技術がどのようにして人間の価値に影を与えているのか、という点に焦点を合わせている。しかし技術の発展によりコンピューター倫理に関し、新しいあり方が生まれてきた。コンピューターはバーチャルリアリティーを作り出すことができるが、その中における人間の行為やバーチャルリアリティーにおける倫理システムの実行可能性について考える必要がある。バーチャルリアリティーは私たちが持っている正誤の観念の多くを変えるであろう。このコンピューター倫理の新しい流れを私(筆者)は Cyberethics(サイバー倫理理)と呼ぶ。

仮想現実

私(筆者)はバーチャルリアリティーを、コンピューターによって創りだされる世界を意味して使っており、それは現実のコンピューターシミュレーション、想像的な現象である。そのバーチャルリアリティーには異なったレベルのものがある。ひとつはコンピューターゲームにおいてみられるようなグラフィカルな世界である。そしてもうひとつはより洗練されたものである。このレベルにおいては、映画『トータルリコール』に見られるように仮想世界と現実世界とが区別できない。

- もちろんコンピューターはシミュレート世界を作る唯一の道具ではない。その他シミュレート世界を作る道具としては、言葉、鉛筆、フィルム、ビデオ、想像力といったものが考えられる。しかしこれらの世界とコンピューターにより作られた世界との間にはある違いが存在する。それは、バーチャルリアリティーでは適切なインターフェースとともにあることで、相互に影を与え合うことができるということである。確かにその他の媒体でも双方に影を与えあうことは可能ではあるが、しかしこれらの方法で現実と仮想の区別が出来ない人はいない。つまりこれらの想像的世界は私たちの感覚を困惑させないのである。しかしながら、バーチャルリアリティーを使用している人たちはまるでボストンマラソンを走っていたり、ドーバー海峡を泳いでいたり、カーネギーホールでバイオリンを弾いていたり、エベレストを登っていたり、東洋を旅しているかのように感じられる。そしてこれらの技術のいくらかはすでに私たちの手׳に存在している。

- 私たちはシミュレートされた世界の中での私たちの行為について、そして私たちの倫理理論の有効性についてあらためて批判的に考察する。例えば私たちの行為に関するなら、もし現実世界と同じ倫理理論を使えば、バーチャルリアリティーにおいては異なった道徳律が獲得されるであろう、といったことである。また倫理理論に関するなら、バーチャルリアリティーが私たちの倫理理論を再評価するということを私(筆者)は示したい。

- まずバーチャルリアリティーにおける行為に関してであるが、道徳理論におけるひとつの特徴、すなわち行動を命じたり禁止したりする力について考えてみよう。功利主義において売春は刑事上、心理上の個人の搾取、病気、望まない妊娠、不貞など、様々な理由により過ちであるとされている。しかし現実社会で過っていることは、バーチャルリアリティーにおいては過っていないかもしれない。例えばある人が適切なインターフェースに接続している状態で性的嗜好と金銭を交換しているとする。この場合明らかに病気と望まない妊娠は避けられる。そして多くの場合不貞は世間一般的な意味で問われないであろうし、また刑事的な個人の搾取と心理的な個人の搾取はバーチャルリアリティーではおこらないであろう。このように考えるとバーチャルリアリティーにおける売春は功利主義の立場で受け入れられるかも知れないのである。

- 次に倫理理論の有効性について考えてみよう。バーチャルリアリティーはどのようにして私たちの倫理理論を考えなおさせるのであろうか。バーチャルリアリティーは現実世界と矛盾した世界を作り出すことができる。例えば自分をビル・クリントンにすることもできる。ここで倫理システムのいくつかは同様に再び考えなおされなければならないかもしれない。カントが「ひとをだましてはいけないのは、そのひとを目的ではなく手段として使っているためである」と述べている。もし私がバーチャルリアリティーにおいて自分の正体を明かさずに人々と交流しつづけるならば、私はその人たちをだますことになる。ここでカント主義者たちはバーチャルリアリティーにいる人たちはお互いをだましあい、それゆえお互いを目的ではなく手段として扱っているという議論を行うであろう。(しかしカント主義者も、ある人がゲームをしたり、自分の活動領域を広げる活動をしたり、だますことがない限りで人々と交流する場合、異論を唱えないであろう。)

- しかしカント理論はバーチャルリアリティーのほかのいくらかの特徴を見ることによって再考させられる。バーチャルリアリティーにおいては身体に障害を負った人々が強靭なな身体を持った個人として自らをあらわすことを可能とする。そして他者との交流の完全な恩恵を障害者としての不利益なしに楽しむことができる。このような可能性を考えることでカントの理論は見なおさせられるであろう。

コンピューター技術は私たちの生活に影を与える可能性がある。このことに関し私たちは自動車の先例から学ぶことができるであろう。最初の 1 台目が組みたてられたとき、自動車が私たちの生活にどのような衝撃を与えるか誰も予想できなかった。そして現在自動車により、公害、渋滞、駐車場、交通死亡事故、大気汚染など様々な社会問題が作り出されている。いまから時間を戻してこられの関心を持ち上げることは不可能であるが、しかしコンピューターに関する関心をあげていくことは可能である。このような可能性のため私たちはコンピューター技術に対して敏感にならなければならない。

Terry Bynumのアプローチ

Terry Bynum はコンピューター倫理を教える 3 つのアプローチについて記述している。私たちはそれをコンピューター倫理に対する私たちの敏感さをݗめるためのモデルとして使用することができる。

- 第 1 のレベルは「大衆向けのコンピューター倫理」(pop-computer ethics)である。これはメディアによって持ちあがったコンピューター倫理の例を議論するものであり、あらゆる人がメディアによって報告されているケースを見、聞き、読むことで参加することができる。

- 第 2 のレベルは「準コンピューター倫理」(para-computer ethics)である。このレベルでは例えば医療における準医療従事者(ex.救急看܅士、助産婦)はいくらかの特殊な٪練を受けた人であるように、準コンピューター倫理学者はポップレベルの上に行くものであり、彼等は理論や事例、そしてこれらの事例と哲学、社会学、心理学、法学、などとの関係にいついて学習する。

- 第 3 のレベルは「理論的なコンピューター倫理」(theoretical computer ethics)もしくは職業的なコンピューター倫理のレベルで、このレベルは哲学者、法律家、社会学者、心理学者たちがコンピューター倫理の領域を職業的٪練の観点から研究している領域であり、彼等は問いをたてることでコンピューター倫理においてこの領域を学問的、抽象的、厳格に言及している。我々はコンピューター倫理を考えるのに職業的なコンピューター倫理学者になる必要はない。pop や para のレベルで十分である。

必要なことは次のことである。

- 第1には、近いうちににコンピューター技術が私たちの生活に深く衝撃を与えるであろう、ということへの理解。

- 第2にはコンピューター技術の結果が肯定的な影と否定的な影の両面を持つ、ということの理解。

- 第3にはコンピューター技術に関する議論と政策作りへの貢献への関心。

今後私たちは既成の概念が通用しなくなるかも知れないバーチャルな世界において、それでは私たちはどのように振舞うべきであるのかということが重要な課題となるであろう。

コンピュータ革命の本質は、 コンピュータそのものが持つ性質に見出される。 コンピュータの革命的な点は、 論理的適応性 logical malleability である。コンピュータの論理的適応性とは、 コンピュータは、 入力と出力および両者を結合する論理的操作によって 特徴づけられる活動のあらゆる形態に応じて作られうるということである。 論理的操作とは、コンピュータを一つの状態から次の状態にする 正確に定義された手順のことである。 コンピュータの論理は、 ハードウェアやソフトウェアの変更によって、 無限の仕方で伝達し作り出すことができる。 ちょうど蒸気エンジンの力が産業革命の原材料だったように、 コンピュータの論理はコンピュータ革命の原材料なのである。 論理はどこにでも適用されるので、 コンピュータ・テクノロジーの潜在的な適用方法は無限にあると思われる。 コンピュータは万能道具にもっとも近いものである。 実際、コンピュータの限界はわれわれ自身の創造力の限界に負うところが大きい。 コンピュータ革命を推進させている問いは、 「コンピュータの論理をわれわれの目的により役立つようにするには、 どのようにしたらいいか」というものである。

論理的適応性は、 コンピュータがすでに広範に用いられていることを説明し、また、 コンピュータが持つ運命にある巨大なインパクトをも示唆すると思われる。 コンピュータの論理的適応性を理解することが、 進行中の技術革命の力を理解するためには不可欠である。 論理的適応性を理解することはまた、 コンピュータを使用するための指針を定めるさいにも重要となる。 これ以外の仕方でのコンピュータ理解は、 行動指針の定式化と正当化の基礎としてはあまり役に立たない。

よく知られている別のコンピュータ理解を考えてみよう。 この理解によると、 コンピュータは数値計算屋すなわち本質的には計算装置だとみなされる。 この理解によれば、コンピュータは大きな計算機でしかない。 この見地からすると、 数学や科学的な使用の方がワードプロセッシングのような非数値的使用よりも 重要だと主張されるかもしれない。 それに対して、わたしの立場は、 コンピュータは論理的適応性を持つというものである。 数学的解釈はたしかに間違いではないが、 しかしそれは多くの解釈の一つに過ぎない。 論理的適応性は統語論的次元と意味論的次元を持っている。 統語論的には、コンピュータの論理は、 とりうる状態および操作の数と種類の点で適応性を持つ。 意味論的には、コンピュータの論理は、 コンピュータの状態があらゆるものを表わしうるという点で適応性を持つ。 コンピュータは記号を操作するが、 記号が何を表わしているかについては無関心である。 したがって、 非数値的使用よりも数値的使用の方を優先するための存在論的基礎はないのである。

たしかにコンピュータは、非常に低いレべルにおいてさえ、 数学的言語を用いて記述されうるが、 だからといってコンピュータが本質的に数値的なものであることにはならない。 たとえば機械語は0と1によって表現すると便利で、 またそうするのが伝統的である。 しかし、0や1は単に異なる物理的状態を指し示しているにすぎない。 これらの状態を「入」と「切」あるいは「陰」と「陽」と命名し、 二値論理を適用することもできるのである。 明らかに、いくつかのレベルにおいては、 コンピュータの演算を記述するのに数学的な記号を用いた方が便利であり、 またそうすることが理に適っていると言える。 誤っているのは、数学的記号をコンピュータの本質として理解し、 この理解に基づいてコンピュータの適切な用い方についての判断を 下そうとすることである。

一般に、われわれのコンピュータ・テクノロジー理解は、 それを使用するための指針に影響を与える。 コンピュータ・テクノロジーの本質とインパクトを正しく理解することは、 コンピュータ革命が進展するにつれてますます重要になると思われる。

なんでみんなこういう「ライオンの大群に素手で殴りかかる冒険主義的アプローチ」を好みますかねぇ。突然何の脈絡もなくカントだのベンサムなど持ち出してきてドヤ顔…みんな「何それ、美味しいの?」状態で陥っちゃいますってば。

①そももも「コンピューターとは何でどういう歴史を刻んできたか」について国際的コンセンサスが存在しない。まずはこれ。

*私がまとめた限りでは案外「意味論」との関係自体は薄い。

②さらには「倫理学とは何かでどういう歴史を歩んできたか」についての国際的コンセンサスも存在しない。これも用意しないと。とはいえ、そもそも複数の系統があり関係が入り組んでいる。そう簡単にコンセンサスが成立するかな?

*「(幾何学や物理学や年表が扱う)自然科学的時空間に重なって存在する意味論的空間」なる概念をじっくり時間をかけて育んできたのはむしろこっちの分野。そしてそもそも、コンピューター科学も所詮は自然科学の一分野に過ぎない以上、最初からこの図式より一歩たりとも逸脱してない。

- リスボン地震(1755年)→エドモンド・バークの「美(Beautiful)と崇高(Sublime) の観念(1756年)」→カントの「物(独Ding、英Thing)と物自体(独Ding an sich、英thing-in-itself)の観念(1781年)」→ヘーゲルの「時代精神(Zeitgeist)の観念(1807年)」と続く超越主義(Transcendentalism)の流れ。ヘーゲルが死んだ1831年以降、支持者が分裂して様々な分派が生まれる。

1250夜『崇高と美の観念の起原』エドマンド・バーク|松岡正剛の千夜千冊

*こうした議論はそれ以前から行われてきた「神義論(theodizee)」の延長線上に現れた。

- ヘーゲルの時代精神(Zeitgeist)論を批判的に継承し「カントに帰れ(Zurück zu Kant!) 」をスローガンとした新カント派から分岐する形で米国プラグマティズム/シカゴ派(Pragmatism、1870年代)やデュルタイやジンメルの「解釈学(Hermeneutik、1883年)」やタルドの「模倣の法則(Les lois de L'imitation、1890年)」やデュルケームの「社会的事実(仏Le fait social 、英Social Fact、1895年)」が成立していった流れ。

1318夜『模倣の法則』ガブリエル・タルド|松岡正剛の千夜千冊

*欧州ではこの過程で「(幾何学や物理学や年表が扱う)自然科学的時空間に重なって存在する意味論的空間」なるイメージが確立した。

*米国では逆に社会進化論(Social Darwinism)などの影響も受けながら「我々が必要とする情報は必ず全て認識可能域にある」なる信念に基づくWYSWYG(What You See is What You Get)哲学が成立し、1890年代までは叩き上げ(Self-made man)礼賛や自由放任主義(laissez-faire)と、それ以降は科学万能主義(Scientism)」と結びついていく。

*その一方でタルドの「模倣の法則」は「映画における犯罪描写は模倣を引き起こす」という立場に立つ映画倫理規格Hays Codeなどに継承されていく。

-

ヘーゲルの時代精神(Zeitgeist)論(1807年)を「人間疎外論」として退けたフォイエルバッハの人間解放論。およびこれを批判的に継承したマルクスの人間解放論(1843年)と「上部構造/下部構造理論(1859年)」の成立。「個と類とのあいだの争いに真の解決を見つける」とする立場から「社会との齟齬が無意識のうちに個人をヒステリー症状や誤謬に導く」としたフロイトの精神分析学(英Psychoanalysis、独Psychoanalyse、1895年)や「犯罪は社会から感染する形で広がる」としたタルドの「模倣の法則(1890年)」などの取り込みが進行した。

*マルクス主義とフロイト主義の間を取り持ったのは新カント主義の延長線上に現れたヘルムホルツの唯物論的生理学であった。またマルクス死後、人間解放論が廃れる一方でヘーゲル的超越主義が次第に復活。さらにはタルドの犯罪学よりデュルケームの社会学が優勢になったのを受けてこの部分も差し替えが進行してさらに全体主義色が強まった。

*その反動から暴力革命を否定した社会民主主義が分離。次第に力をつけて議会政治への影響力を増していく。 - 次第に全体主義性を強めていくマルクス・エンゲルス主義の流行に対抗すべくデュルタイやジンメルの「解釈学(Hermeneutik、1883年)」を発展させたマックス・ウェーバーやゾンバルトの方法論的個人主義(Methodological individualism)。特にウェーバーは マルクスの「上部構造/下部構造理論(1859年)」自体はそのまま流用しつつ、エドモンド・バークの「時効の憲法(prescriptive Constitution)」やクロード・ベルナールの「ホメオスタシス(Homeostasis)」やラッサールの「普遍精神(Allgemeine Geist)」やデュルケームの「社会的事実(le faits sociaux)」の延長線上に「鉄の檻(Gehäuse)」理論を打ち立てた。

*後にマルクス・エンゲルス主義陣営はこの「鉄の檻(Gehäuse)」理論を「人間が真の意味で解放される為に手段を選ばず破壊せねばならない絶対悪」と書き換えることに成功。「新世紀エヴァンゲリオン(TV版1995年、旧劇場版1996年〜1997年)」における「ATフィールド(Absolute Terror FIELD、誰もが持っている心の壁)」や「人類補完計画(全人類が一斉にATフィールドを放棄する事で達成される)」の元ネタに採用され、ラストシーンにかの有名な「赤い海」を現出させる。

*ところがその後次第に現実化していった「誰もがインターネットに接続された社会」は「誰もが互いを隔てる心の壁を放棄して融合し単一状態に回帰した至福状態」どころか炎上案件の絶えない殺伐とした戦場だったので、このビジョンは同時期流行したノストラダムスの大予言同様に急速に忘れ去られていく道を辿る。

- こうした流れと決して交わる事なく(ただし互いに影響を与えつつ)独自発展を遂げてきたフランスのリベルタン(Libertin)と英国効用主義者達(The Utilitarians)の歴史。ローマ教会の教学に対抗すべく各国の貴族が身につけてきた古代ギリシャ・ローマ古典についての教養がベースとなっており、これがオーギュスト・コントの「科学者独裁主義(Scientific despotism)」の薫陶を受けたジョン・スチュアート・ミルの「自由論(On Liberty、1859年)」によって「自由とは国家の権力に対する諸個人の自由であり、これを妨げる権力が正当化されるのは他人に実害を与える場合だけに限定され、それ以外の個人的行為は必ず保障される。何故なら文明が発展するためには個性と多様性、そして天才が保障されなければならないからである。参政権拡大がもたらす民主主義的政治制度が顕現させる”大衆による多数派専制”はこの自由を脅かす可能性がある」なる古典的自由主義の原理原則へと到達した。

*元来が「貴族のサバイバル術」なので進化論と表裏一体の関係のある。英国ジェントルマン階層の令嬢が始めた「ラブコメ(Romantic Comedy)」なるジャンルとも表裏一体の関係にある。そう、その実際の中身はまさしく功利主義(The Utilitarianism)と性淘汰(Sectual Selection)の華麗なる協業に他ならない。

③こうして両者の詳細を明らかにすると、おのずから両者はどう交わるべきかも見えて来る。本当に樹立を急がなければならないのはCyberethics(サイバー倫理学)というよりCybersociology(サイバー社会学)とComputational sociology(計算化社会学)の有機的融合であり、それが科学として成立する為にはアクセス数カウントやトレンド統計といったPhysicalな観測手段の総計、あるいは考古学的技法に基づく編年史といった「自然科学的時空間」とぴったり重なる解釈学(Hermeneutik)として運用されねばならない。

*ドイツ語で「科学」を意味するWissenschaftの原義は「(揺るぎない根拠に基づく)体系知」。そしてデュルタイはHermeneutik(解釈学)という言葉を現在の「人文科学」に該当するニュアンスで使っている。

世界大百科事典内におけるWissenschaftへの言及

【科学】より…ヨーロッパ語としてはフランス語に取り入れられたのが早く,17世紀初期に英語としても定着した。ドイツ語ではこれにWissenschaftという訳語を当てた。したがって,フランス語圏,英語圏,ドイツ語圏,さらには時代によってもその意味内容は微妙にくい違う。…

【社会科学】より…科学という語の最もゆるやかな(したがって広い)規定はこれを学問一般と同一視する用法で,自然科学,社会科学,人文科学をすべて科学と呼ぶ用法はそれにあたる。ドイツ語のWissenschaftという語はしばしばそのような使われ方をし,この場合には人文科学の中に含まれる形而上学や文献学Philologieや思想史history of ideas,Geistesgeschichteなどもすべて科学の名で呼ばれることになる。科学の語をこのようなゆるい意味に用いるときは,社会科学を科学と呼ぶことに問題を生ずる余地はないが,社会科学が方法的に自然科学から強いインパクトを受けつづけてきた事実を考えると,社会科学における〈科学〉の意味をもっと厳格に解するべきだとする意見がでてくる可能性がある。…

【体系】より…近代ヨーロッパ哲学には,真の知は必ずその根拠を有し,したがってすべての知はその根拠づけの連関をたどって究極の根拠にまでさかのぼる一つの組織のうちにあり,知は必然的に〈体系知〉となるべきだ,という考え方があった。ドイツ観念論の時代にWissenschaft(学)という言葉,しかももっぱら単数形のこの言葉が愛用されたが,それはこの言葉がWissen(知)に集合を示す後綴‐schaftが付されており,〈組織化された知〉つまり〈体系知〉を指すのに好都合だったからである。この時代には,哲学はいっさいの断片的な知識を一つの体系知に組織するWissenschaftであるべきだと考えられていたのである。…

様々なテクストを解釈(独:Interpretation)する文献学的な技法の理論、あるいはそもそも「解釈する」という事に対する体系的な理論の事。原義はギリシア語のερμηνευτική [τέχνη],、つまり古代ギリシア語読みにおける hermeneutiké [téchne] に由来する。ヘルメース(ギリシア神話の中で神々の意志を人間に伝える神々の伝令役)の名から採られた「わからせる、理解させる」なる動詞を起源とし、これから解釈・説明する、表現する、翻訳するといったテキスト理解の技術に関連する意味が派生していった。

- その源流は、古代ギリシア時代のヘルメーネウティケーに由来し、デルフォイの神託や占いあるいは夢を解釈する術にまで遡ることができる。テクストに対する解釈の技法の理論としても紀元前8世紀頃のホメロスの詩句の解釈から既に始まっているとされる。アリストテレスの論理学著作群『オルガノン』内の一書である『命題論』も、原題は『解釈について』(希: Περὶ Ἑρμηνείας (Peri Hermeneias))であった。

- 古代以来、西洋思想は往々にして未知なる理解不能な思想と接し、これを自分たちの思想に取り入れるべく、自分達に理解可能な形に咀嚼してきた(解釈してきた)。そうした思想的背景の下で育まれてきた概念で、最初に本領を発揮したのはテクストの分野、すなわち神の言葉を記した旧約聖書、新約聖書、古代ギリシアの文学や哲学の文献、ローマの法典などへの対応。その発展開始は中世神学にまで遡る。スコラ哲学においては、アリストテレスに代表されるギリシャ古典文献の内容を解釈し、聖書と矛盾しない形で結合できるかという問題が重大な問題となった。トマス・アクィナスは、神中心主義と人間中心主義のトマス的統合を成し遂げたと評価された。

- 11世紀、イタリアで古代ローマの法律文献『学説彙纂』の写本が再発見されると、ボローニャの法学校を中心に法解釈学を研究する集団が現れ、やがてヨーロッパ最初の大学の一つへと発展していった。中世ローマ法学の祖となったのはイルネリウス(Irnerius)であり、難解な用語を研究し、写本の行間に注釈を書いたり (glossa interlinearis) 、欄外に注釈を書いたり (glossa marginalis) したことから註釈学派と呼ばれた。ボローニャ大学でローマ法を教えられた学生達は、皆ラテン語を共通言語に、後にパリ大学、オクスフォード大学、ケンブリッジ大学などでローマ法を広め、法解釈学は専門化・技術化し発展していった。

- 17世紀頃から聖書解釈を行う神学的解釈学、法律の解釈を行う法学的解釈学、古典文献の解釈を行う文献学的解釈などこれら「特殊解釈学」を統合してあらゆるテクストに適用できる解釈の理論・規則を体系化する「一般解釈学」(独:allgemeine Hermeneutik)の構築が始まる。「解釈学」という言葉が造られたのもこの頃だが、当時はまだまだあくまで文献学や法学の予備学としてしか考えられていなかった。

- 19世紀前半、神学者・哲学者のフリードリッヒ・シュライエルマッハーによって、体系的な一つの学問分野としてその地位が高められる。当時、文献学における解釈の対象はギリシア・ローマの古典に限られ、古代ギリシア・ローマ時代の作家の思想を、後の時代に生きている者が理解できるのは、二つの時代をつなぐ共通の「精神」があるからであり、文献学的教養を積むことによって二つの時代の異質な言説の差異は解消されるとされていた。シュライエルマッハーは、このような限定的な技術的態度を批判し、解釈学の対象は古典作品に限らず、ひろく日常的な会話までを含むものとした上で、語る者と受け取る者の基本的な関係は精神ではなく「言語」であり、その基本条件をなす規則を相互の完全な連関を含む形で抽出するのが解釈学の一般理論であるとしたのである。そして言語は、ある時代のある語り手の言説の「文法的側面」のみならず、その語り手の個性さえを踏まえた心理過程を経て言説が表現されるという「心理的側面」の二つの側面を有するから、解釈もその二つの側面に即してなされるべきであるとした上で、直接に理解されるべき対象に向かってその個性を捉える「予見法」と理解されるべき対象を含む大きな普遍を設定し、そのなかで同じ普遍に属する他の対象と比較して理解されるべき対象の個性を探ろうとする「比較法」を用いて、その二つの方法の連続した循環の中から文体と作家の個性のそれぞれに二つの方向から肉薄することによって豊かな発展的理解の可能性見出そうとした。

- ヴィルヘルム・ディルタイは、、歴史主義の影響の下、自然科学と解釈学(精神科学、今日いうところの人文科学)を対置させている。自然科学は、原因(例えば、人間の死の原因を説明するように)を問うが、精神科学は、より包括的な意味合いで、何ものか(例えば、死とは何だろう、私はどのように死と係わるのだろうか)を問うのだというのである。彼の伝記『シュライエルマッハーの生涯』はヴィルヘルム・ディルタイの研究者としての処女作でもある。ディルタイは、シュライエルマッハーの一般的解釈学を単なる言語的所産を超えて、その背後にある歴史・文化、人間の生の表現を対象とする精神科学の基礎理論に昇華させた。

- マルティン・ハイデッガーは、テクスト解釈の技法として、テクストにおける全体と部分の関係において理解されていた解釈学的循環を定式化し直し、シュライエルマッハーにおける理解の理論でもなく、ディルタイにおける精神科学の方法論でもなく、現存在の存在を解明すること、哲学そのものであるとして哲学的問題の一つにまで高めた。彼によれば、人間はいかに漠然とした形であれ、理解するという仕方で存在しているのであり、現存在の全構造は予め理解されている。その先行理解から出発して現存在の存在理解を解釈することが先行理解と解釈の循環であるとするのである。

- ハンス・ゲオルク・ガダマーは、シュライエルマッハーとディルタイの解釈学を「ロマン主義的解釈学」であると批判したが、彼は解釈学を普遍的に世界解釈(独:Weltdeutung)として理解しており、そこでは、ハイデッガーの解釈学の射程が拡張されてもはや哲学的解釈学ではなく、解釈学的哲学というべきものが考えられている。このように、解釈学の伝統は現在も哲学の一潮流として影響を与え続けている。

その一方で解釈学的言説がどれほど妥当性を持つか、控えめな言い方をすれば、その信憑性はどれほどのものなのかについては、まだ議論を尽くされているとは言いがたい。

- 解釈学的な言説を、チャールズ・サンダース・パースのいうような推論(アブダクション)のひとつとして捉えれば、推論形式の中に妥当な規則が含まれているかどうか、例えば、解釈学的な仮説からそれに先行する言説が、別のまだ知られていない認識対象の特徴を演繹したり、加えて経験的な吟味が付加されたりしていないかと検討していくことはできるかもしれない。

こうした妥当性を吟味検討していく仕組みは、とりわけ医学的な「差異の診断学」といった分野で重要な役割を担う。

それにしても倫理学の分野、一時期はあれほど繁栄を誇ったマルクス・レーニン主義が跡形もなく滅んでいった為に随分ボロボロの状態にあります。しかも迂闊に再建に着手しようとすると「マルクス・レーニン主義はまだ死んでない!!」などと主張するパルチザンがワラワラと湧いてきて必死の抵抗を試みます。流用可能な部品だけ持ち出して「21世紀の倫理学とでも呼ぶべき何か」を新設する方が早いかも。まぁ部品というか…

ハンガリー出身の文化人類学者カール・ポランニーは「大転換(The Great Transformation、1944年)」の中で16世紀と18世紀にピークを迎えた英国囲い込み運動(enclosure)を詳細に分析し、そこに英国型保守主義の原点を見た。現代人の観点では正直言ってそれを推進した側の意見にも、それに反対した側の意見にも同情は出来ない。ただ両者の衝突があったからこそ、その運動は適切な速度で進行し、適切な範囲に収まったとする。

- 英国人政治家エドモンド・バークの「時効の憲法(prescriptive Constitution)」…ある世代が自分たちの知力において改変することが容易には許されないが、状況に応じて長期的タームで対応が図られる。

- フランス人生理学者クロード・ベルナールの「ホメオスタシス(Homeostasis)」…生物や鉱物における「その内部環境を一定の状態に保ちつづけようとする傾向」の事。個体レベルではそれほど変化せず、その部分の対応は適者生存理論や性選択理論に委ねられる。

- ドイツ人思想家ラッサールの「普遍精神(Allgemeine Geist)」…特定時における特定の民族精神の表現としての法律制度。この次元における権利は全国民のを唯一の源泉としており、その普遍的精神が変化すれば奴隷制、賦役、租税、世襲財産、相続などの制度が禁止されたとしても既得権が侵害された事にはならないが、変化には当然相応の移行期間を必要とする。

- ユダヤ系フランス人社会学者デュルケームの「社会的事実(le faits sociaux)」…社会がその成員に強要する道徳や規範の類。状況に合わせ流動的に変化を遂げていくが、誰かが全体像を俯瞰して調整を図り続けないと大変な事になる。

- マックス・ウェーバーの「鉄の檻(Gehäuse)」…少なくともばらばらな個人の寄せ集めとしての個々人の眼には改変の余地などない用に見えるが、長期的に見ればちゃんと変化を続けている。

現在コンピューター分野で冗長化(redundant)というと「システムの一部に何らかの障害が発生した場合に備えて、障害発生後でもシステム全体の機能を維持し続けられるように、予備装置を平常時からバックアップとして配置し運用しておくこと」を指し、そういうシステム構成を「冗長構成」という。あくまで「当初の設計がその後も無条件に正解であり続ける」前提に立っており、その妥当性を検証し続け、必要に応じて修せ雨を加え続けていく機能は完全外部化されている。この限界を克服するには、こういった考え方の導入も視野に入れないといけない。

欧州貴族にとっての本懐、それは「何を差し置いても生き延びて家を維持し続ける事」だという。そういう彼らが独自の思想的展開を見せたのは教会や国王の権力からの独立を志向したからだった。

- エピクロス(Epikouros、紀元前341年〜紀元前270年)の快楽主義(Epicureanism、Epicurism)とストア派のゼノン(Zēnōn, 紀元前335年〜紀元前263年)の禁欲主義(Stoicism)…どちらも「自らの魂が自らの肉体の主人であり続ける事」を主題に「超越的存在の介在を一切否定し五感で感じられる体験の総計のみを信じる」スタンスを採択したという点で表裏一体の関係にある実践倫理。ソクラテスやプラトンの形而上学が廃れてからキリスト教が勃興する狭間、すなわちヘレニズム期ギリシャ(紀元前4世紀〜紀元前1世紀)において流行した。

- セネカ(Lucius Annaeus Seneca、紀元前1年頃〜65年)…古代ローマ時代の哲人。快楽主義/禁欲主義の実践者として知られる。イタリア・ルネサンス期以降、フランスやイングランドといった西ヨーロッパの王侯貴族達はローマ教会の教学に対抗すべく、古代ギリシャ・ローマ時代の古典を教養として習得する事によって理論武装しようとする様になった。こうした層から最も尊敬を受けた人物の一人として知られる。

セネカ

- リベルタン(Libertin)…何も信じられなくなり、あらゆる既存倫理に逆らう様になり、刹那的な肉体的快楽のみを追求する様になったフランスの放蕩貴族。そもそもフランスでは中世より直臣のみで構成された官僚制による中央集権化を目論む国王と既得権益を剥がされまいとする大貴族連合の間で激しい内紛が繰り替えされてきた。しかしフロンドの乱(La Fronde 1648年〜1653年)によって絶対王政側の勝利が確定すると帯剣貴族中心にモラルハザードが広がった結果。

マイケル・L・ブッシュ著『貧乏貴族と金持貴族』のメモ

革命前夜フランスの社会状況

*その捨て鉢さ加減は早くもロシュフコー「箴言集(1659年頃〜1693年)」に見て取れるという。質実剛健を旨とする新古典様式が台頭して華美なロココ様式が宮廷から一掃されて以降もフラゴナールが画家として食べていけたのは彼らのパトロネージュがあったからだった。

*掉尾に現れたマルキ・ド・サド(Marquis de Sade、1740年〜1814年)はむしろ投獄によってその文才を開花させたタイプ。残りの生涯の殆どを監獄か精神病院に幽閉されて過ごしたが、それ故に市場動向調査に執念を燃やしマルサス「人口論初版(An Essay on the Principle of Population、1798年)」の内容やそれを巡る議論などを積極的に作中に盛り込んだ。「自らを導く理性の声こそが世界の普遍的真実を代表している」と自惚れるあまり他人にほとんど関心を示さない革命家やロマン主義文学者ばかりが横溢していた当時、そうした執筆スタイルの作家は他に(自らが編集する雑誌の売上を伸ばす為、同様に貪欲な市場調査を欠かさなかった)エドガー・アラン・ポー(Edgar Allan Poe、1809年〜1849年)くらいしかいなかった。そして(革命家もロマン主義文学者も自滅によって消え失せた)1850年代に入ってから「フランス近代詩の父」ボードレールがこの二人を「人間の心を動かすのは(彼らが徹底して練り込んだ様な)象徴体系と物語文法である」なる熨斗紙をつけて再紹介したのを契機としてフランス近代文学は産声を上げるのである。ちなみにこの二人は「炎上マーケティングの達人」としてもその名を歴史に残しており(そのせいでマルキ・ド・サドは釈放の可能性を失い、エドガー・アラン・ポーは友人全てを失い不審死を遂げる)ボードレール「悪の華(Les Fleurs du mal、1858年〜1868年)」やロートレアモン伯爵「マルドロールの歌(1868年〜1869年)」はこの方面の後継者を志向した結果とされる。

- ジェントリ(gentry)…イングランドにおける下級地主層の総称。郷紳。貴族階級たる男爵の下に位置し、正式には貴族に含まれないものの、貴族とともに上流階級を構成する。貴族との間には称号(及び貴族院議員資格)以外の特権的な差異はなく一つの「地主貴族層」として扱われた。治安判事など地方行政職を無給で引き受け、地方の行政機構の一翼を担うとともに、中央官職へ人材を供給。

*油断すればたちまち没落してしまう過酷な環境下では女性陣も重要な生存戦略の一環を担った。「ラブコメ(Romantic Comedy)元祖」ジェーン・オスティン(Jane Austen、1775年〜1817年)の残した「殿方は自らの自由意志と個性を尊びます。これを上手く逆手に取って相手から告白させるのが女子の本懐」「自らの高慢と偏見のせいで殿方を選びそこなうのは女子の恥」「ゴシック小説のヒロインが全くゴシック小説を読んでおらず、毎回懲りずにゴシック小説に有り勝ちな罠に引っ掛かるのは馬鹿の極みです。本当の女子はそこまで馬鹿じゃありません」の三か条(ジェーン・オスティンのラブコメ三原則)はまさしく性淘汰(Sectual Selection)の主役を担った当時の英国郷紳淑女の生き様そのもの。ちなみにこうした伝統の延長線上で国際SNS上における自称淑女の皆さんは時々「右手に剣、左手に少女漫画」なる表現を使う。どうやら(見掛け上の)奥ゆかしさは淘汰されてしまった模様?

- イングランドによるスコットランド併合が生んだスコットランド啓蒙主義… スコットランドとイングランドは公式には1603年から合邦状態にあったが両者文化圏の本格的融合が始まったのは1707年における合併法制定以降。スコットランドにおいて「領主が領土と領民を全人格的に代表する農本主義的伝統」の崩壊が始まったのはまさにこの時期で移行期が百年ほど続く。当初はジャコバイト蜂起(1690 年、1715年、1745年)の様な反動的形態をとったが1740年代から1790年代にかけてはフランス啓蒙主義の影響を受けつつ道徳哲学、歴史、経済学の分野において産業革命受容を視野に入れつつ既存の伝統的価値観や道徳観念の批判的継承が試みられた。

*この三つの分野全てにおいて猛然と道を拓いたのがデビッド・ヒューム(David Hume)。そして経済学の分野ではナポリ政治経済哲学の影響を受けながら「諸国民の富の性質と原因の研究(An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations、1776年)を執筆したグラスゴー大学教授アダム・スミス(Adam Smith)が大きな足跡を残す。

アダム=スミス *スコットランド本土における足跡はフランス革命の時代からナポレオン戦争の時代にかけの思想統制によって根絶やしにされてしまうが、ジェレミ・ベンサム(Jeremy Bentham、1748年〜1832年)の功利主義(utilitarianism)や法実証主義(英legal positivism, 独 Rechtspositivismus)を経て「自由論(On Liberty、1859年)」で有名なジョン・スチュアート・ミル(John Stuart Mill、1806年〜1873年)の古典的自由主義に到達。ただし古典的自由主義者は後に植民地拡大政策を後押ししたり、「小さな政府」にこだわって社会自由主義者と喧嘩したりした為、今日では革新陣営側でなく保守陣営側に数えられている。

19世紀後半に入るとフランスでも遂に消費活動の主体が王侯貴族や聖職者からブルジョワ階層や一般庶民編に推移し始める。英国ジェントリー階層も地主というより金融家へと変貌。以降次第に貴族がその立場から特定の思想を発表する様な事はなくなっていく。また実質上の後継者となったブルジョワ階層は最初からそういう立場を忌避。目立てば叩かれるだけと承知していたからとも。

ところでソーカル事件(1994年)によってポストモダン思想の多くが致命的打撃を受けて以降、ネットワーク上における情報の流通についてMeme論(インターネット遺伝子論)を適用するのが流行する様になった。

ソーカル事件 - Wikipediaソ連崩壊(1991年12月)以降のマルクス・レーニン主義退潮の影響もあるかもしれない。

- 「記憶物質」仮説を唯物論立証の一環に組み込んだ共産主義圏においては「下部構造側からの情報が上部構造側の意思決定過程に影響を与える」サイバネティック工学のフィードバック理論が危険視され、ほとんど視野外に追いやられる事になった。そういえば共産圏におけるコンピューター技術の発達が資本主義圏におけるそれに致命的に遅れ始めたのはこの頃からで、共産主義思想の影響色濃いニューアカデミズムがやっきになって否定しようとし続けてきたのもまたこれだった。

- 別に驚く事でもない。中国共産党は今日なお「共産党が世界中を支配下に置いて善導する様になる以外の未来ビジョン」や「死者が幽霊になって生者に復讐する怨霊譚」などに「輝かしい人類発展史への冒涜罪」なるレッテルを貼って弾圧を続けている。

◎思い返してみれば、そもそもマルクスは元来、ヘーゲルによる「領主が領土と領民を全人格的に代表する農本主義的伝統(すなわち王政復古期のプロイセン王国の在り方)」の全面擁護が気に入らなくて「経済学批判(1859年)」において「上部構造/下部構造」仮説を樹立したのではなかったか?

◎そしてロシア革命(1917年)成功以前のマルクス主義は、こうした立場の延長線上において「人間は生得的気質でなく社会やメディアの影響で犯罪者となる」としたタルドの犯罪学や「社会矛盾が無意識を通じて個人に非合理的行動をとらせる」としたフロイトの精神分析への接近を果たそうとしたのではなかったか?

◎しかしソビエト連邦成立によって全ての歯車が逆転。要するに「ヘーゲルの復讐」が始まった。(社会こそ犯罪や非合理的行動の温床とする)「タルド主義」や「フロイト主義」から(正しい社会制度が正しい個人を型抜きするとする)デュルケームの社会学への鮮やかな転身。そして(コンドルセの啓蒙思想の影響を色濃く受けた)オーギュスト・コントの「科学独裁主義(Scientific Despotism)」の影響色濃い計画経済への移行。さらにこの流れに止めを刺すかの様に、最近中国共産党に新しい動きがあった。なんと複雑化する一方の国内社会問題に対処すべく「統合社会学」樹立に向けての試みが始まったのである。やはりオーギュスト・コント? あるいはそれより少しは進んでパーソンズ? 一足早く共産主義体制から足を洗ったロシアの歴史学者はこうした展開全体を俯瞰してこうまとめる。「共産主義とはとどのつまり瘡蓋(かさぶた)、すなわち啓蒙主義時代未経験の後進国がそれを疑似体験して次の歴史的段階に進む為の一時的ステップに過ぎず、必要な役割を終えたら自然と勝手に剥がれ落ちる」。マルクスどころかヘーゲルやレーニンも驚愕の大転換。共産主義って「風の谷のナウシカ」における腐海みたいな存在だった?

- こうした体制下において「ネットワーク上を流れる情報は勝手に系統進化を遂げる」とするMeme(インターネット遺伝子論)が喜ばれる筈がない。ただ「なまじ罰があるから、逃げる楽しみも加速度的に増殖してしまう」という側面もあって、1960年代後半のイタリアに「イタリア共産党とキリスト教民主党の連立政権」なんて反体制派に一切の逃げ道が残されてない恐るべき政体が現出すると、これに抵抗すべく「永遠の反逆者」アントニオ・ネグリが「カンブリア爆発(Cambrian Explosion)は人為的に起こせる」がモットーのマルチチュード戦術を編み出した。いかにもヒューマニズム(「究極的に人間は人間しか信じられない」なる立場から容易く独裁制に走る暗黒面も抱えた「人間=英雄」中心主義)の本場イタリアらしく、ネグリ当人がMeme論に直接言及する事はない。しかしその一方で実際のインターネット上を跋扈するMeme論支持者は彼から影響を受けまくっている。なにしろMeme論や機械学習(Feature selection)といった概念の導入には当事者を「カンブリア爆発が生み出す多種多様な種は、その大半が生存競争を生き延びられず滅んでいく」なる残酷な現実と引き離す効能もある訳で、その結果ここにHFT(High Frequency Trading=高頻度取引)ならぬHFD(High Frequency Darwinism=高頻度進化論)なる恐るべき未来の可能性が勝手に開けてしまう。というか既にそういう時代に突入してしまったのが2010年代とも。

1029夜『構成的権力』アントニオ・ネグリ|松岡正剛の千夜千冊*だが別にそれは最近始まった事って訳でもない?

ここで改めて上掲の様な貴族主義およびそれが産み落としてきた様々な思想が、単なる瘡蓋(かさぶた)として切り捨てられるかが改めて問題となる訳である。その伝統的生存優先主義ゆえに最初から「進化論の時代」には適応済み。それならHFD(High Frequency Darwinism=高頻度進化論)の時代にも相応の影響力を発揮する可能性が高いのでは?

ガブリエル・タルド(Jean‐Gabriel de Tarde、1843年〜1904年)の犯罪学

共産主義思想誌においては、ロシア革命(1917年)以前のマルクス主義に積極的に取り上げられ、かつそれ以降(より安全な)デュルケームの社会学への乗り換えが進んで積極的に忘れ去られていったフランスの社会学者、社会心理学者。早くも「模倣の法則(Les lois de L'imitation、1990年初版)」によって「人間は生得的気質から犯罪者になるというより、社会やメディアから得られる情報を模倣する事で犯罪者となっていくのである」と主張し、世界初の映画倫理規定Hays Code(1930年制定、1934年〜1968年履行)などにも影響を与えた。おそらく日本のリベラル勢が国際的トレンドに逆らって次第に風紀番長化していくプロセスにも深く関わっている。

*「おそらく日本のリベラル勢が国際的トレンドに逆らって次第に風紀番長化していくプロセスにも深く関わっている」…アメリカ史は実にややこしく、1930年代にはHays Code制定や禁酒法廃止を達成した「(ニューヨークを本拠地とする)ユダヤ人とカソリック系アイルランド人の反プロテスタント連合」がメディアを総動員した「自称進歩派勢力」の手により「歴史を交代させる退廃的勢力」のレッテルを貼られ袋叩きにされてしまう。しかし1940年代には逆にホフスタッターら「元アメリカ共産党の党員のニューヨーク在住ユダヤ系インテリども」がフランクリン・ルーズベルト大統領の権勢を借りる形で「未だに自由放任主義と社会進化論を報じ続ける退廃的勢力」を血祭りにあげたが、1950年代には「伝統的反知性主義者ども」が反撃に転じてマッカーシー旋風が吹き荒れる。同時期には便乗して「オーストリア系インテリ・ユダヤ人」がComic Codeを制定し、せっかく「東欧系叩き上げユダヤ人」が築き上げたアメコミ業界黄金期を台無しにしている。1960年代前半にはホフスタッターが「アメリカの反知性主義(1963年)」を上梓して「インテリ諸君、我々がこのままではきっと悪い事が起こる」と警告。実際1960年代に入るとヒッピー運動と黒人公民権運動が過熱化し、全インテリにまとめて「退廃主義者」のレッテルを貼って殴りかかる。*一方、日本の「自称リベラル層」はこういう訳のわからない展開を目の当たりにして、おそらく「権力者を強者が殴り殺すのは絶対正義(その時権力者側は無抵抗で殴り殺されるのが国際正義)」なる結論に到達。「子供を精神汚染する漫画家は一刻も早く廃業しない限り殺す」「子供番組に武器を登場させるTV番組制作者は犯罪者だから殺す」「日本の作品にわざわざ黒人を登場させる作家はみんなレイシストだから殺す」「(TVCMのパロディで)スカートめくりを流行させた漫画家は人道に反するから殺す」と次第に脅迫をエスカレートさせて後に海外から「ナチスそのもの」と指弾される事になる基礎が築かれる一方で、1970年代前半にはなんと新左翼運動衰退に便乗する形でその資金源を接収し「大陸における大日本帝国軍は無抵抗の原住民を略奪して強姦する事しかできない卑劣な弱兵に過ぎず、正義の軍隊ソ連軍に虫ケラの様に粉砕された。新左翼運動だって同類」と主張するプロパガンダ映画を製作するまでに至る。

*こうした努力の甲斐あって1970年代後半以降、旧左翼による新左翼勢力の併呑が進み左翼黄金期が到来したが、自らが勝者となった時点で「権力者を強者が殴り殺すのは絶対正義(その時権力者側は無抵抗で殴り殺されるのが国際正義)」なる大義名分が崩壊。ある意味「エヴァンゲリオンの赤い海」に至る恐るべきモラルハザードが始まってしまう事に。

- ドルドーニュ県サルラ(現サルラ=ラ=カネダ)生まれ。地方貴族の子として少年時代をすごし、最初エコール・ポリテクニックで数学を学ぼうとするも眼病を患いかなわず、トゥールーズ大学、パリ大学で法律を学ぶこととなった。しかしそれぞれ眼病を再発させ大学を中退し、故郷で独学を続ける。このとき、クルノーに多大な影響を受けた。その後、早世した父と同じく裁判官の道を選び、1867年にサルラ裁判所に奉職。1880年頃から、リボーの創刊した『哲学雑誌』に論文を投稿するようになる。

- 犯罪は遺伝的なものであると考えるイタリアのロンブローゾの犯罪学に対し関心をもって研究し、犯罪は伝播や伝染といった観点から模倣的な事実であるという視点で厳しい批判を行う。その後、社会的な影響関係を重視した独自の研究を進め、犯罪学の著作「比較犯罪学(1886年)」「模倣の法則(1890年)」などを刊行し、その後も、裁判官の勤務のかたわら多くの著作や論文を発表した。

*1890年に発表した「模倣の法則――社会学的研究」で社会学を一般に受容させた人物の一人。しかし後に社会学の父と称されることとなるデュルケムに対し、分業が道徳的な事実であるか否か、犯罪が正常であるか否か、社会が実在するのか否か(社会実在論)といった多岐にわたる論点をめぐって論争を繰り広げた為に死後忘れ去られる展開に。- 1894年には司法省統計局長に就任し、母の死去もともないパリへ移住する。1895年、パリ社会学会会長、レジョン・ドヌール勲章を受ける。1900年、コレージュ・ド・フランスの近代哲学教授に就任。

- 1901年に「世論と群集」を刊行。ル・ボンの群集心理学を批判し、直接対面的な関係によって結合する群集に対して、メディアを介した遠隔作用によって結合する公衆概念を提示した。

*割と重要なのは、既にボーア戦争(1880年〜1902年)や米西戦争(英Spanish–American War、スペインGuerra hispano-estadounidense、1898年)などで「メディアを総動員しての大衆心理の誘導」が戦争遂行手段として常態化していたにもかかわらず、大陸系アカデミズムには歴史のこの時点においてなお、そうした認識がコンセンサス化されていななかった事とも。こうした「総力戦に対する免疫不足」ねが第一次世界大戦(1914年〜1918年)の泥沼化を不可避なものとしていく。

- 1904年、パリにて逝去。

1960年代以降、ドゥルーズによって肯定的に引用されていることから哲学者からも注目されるようになる(『千のプラトー』では「ガブリエル・タルドへのオマージュ」を書いている)。1999年以降、フランスではアリエズを中心にドゥルーズの弟子や友人たちがタルド著作集を刊行(現在も刊行中)。なかでもネグリの弟子でもあるラッツァラートは、タルドの「窓のある」モナド論(ネオ・モナドロジー)と『経済心理学』を資本主義分析に応用し注目されている。また、ブルーノ・ラトゥールは自身のANT理論が社会学をタルドの系統にあるとして1999年以降、多くの著作で引用している。

1318夜『模倣の法則』ガブリエル・タルド|松岡正剛の千夜千冊

社会においては「すべてのものは発明か模倣かにほかならない」。「模倣は社会活動の基礎」であり、「模倣は本質的に社会学的な力」なのである。いいかえれば、「社会とは、模倣によって、あるいは反対模倣によって生み出されたさまざまな類似点を、互いに提示しあってる人々の集合」なのである。

では、社会のなかで何が模倣されていると言えばいいのだろうか。「模倣されるものとはいったい何なのか。(実は)つねにひとつの観念や意志、判断や企図が模倣される」のだ。

世間では、しばしば模倣の意図を問題にする。そしてオリジナリティや知的所有権を擁護する。しかし「模倣が意識的であるのか、無意識的であるのか、あるいは意図的だったのかそうではなかったのか、ということを区別するのは意味がない」。なぜなら、オリジナリティを議論する以前に、「社会そのものが模倣から生じてきたもの」であったからである。それに、模倣の意図ではなく、意図の模倣こそが社会にとって本質的であるからだ。

さらに、タルドは続ける。

模倣の正体はなかなか見えにくい。しかしおそらく「模倣は、人間の内部から外部へと進行する」のであろう。模倣は「社会の内なる部分から社会の外なるものへと波及」し、かつ「表象されるものから表象するものへ移行する」というふうになっているにちがいない。

そうであるのなら、「思想の模倣は表現の模倣に先行」し、「目的の模倣が手段の模倣に先行する」とみたほうがいい。

したがって「歴史とは、ほとんど無用で模倣されない発明が、いつまでも有用で模倣される発明にたいしておこなう助力と妨害にほかならない」。「社会物理学におけるコミュニケーションの欠如は、物理学における弾性の欠如と同じ意味をもっている。前者は社会で模倣が生じることを妨げ、後者はぶっと使いで波動が生じることを妨げている」。そのように言えるだろう。

こうした事情から、次のような変化ももたらされることになる。「模倣が当初から帯びている深い内的特徴、つまり複数の精神をそれらの中心どうしで互いに結びつけるという模倣の特徴は、人類のあいだに一種の不平等を増大させ、さらには社会階層の形成をもたらした」のである。

いやいや、こんな程度の披瀝で驚いていてはいけない。タルドはさらに次のように指摘する。

そもそも「模倣は、それぞれ独立して存在しているのではなく、互いに支えあっている」。「模倣もまた発明と同じように連鎖をなしている」ものなのだ。それゆえ「一連の創意と創始は、一連の模倣によって強められていく」というふうになっているのではあるまいか。

ということは、「自己の模倣と他者の模倣の相互作用によって、過去および現在において知られる熱狂や狂信といった歴史の力を説明することができる」ということだろう。社会は「一方的な模倣から相互的な模倣への移行」を促すように進捗していくものなのだ。そのことは生産と消費という活動の基本にもあらわれている。そこにはおそらく「二種類の模倣」が関与した。

ひとつは、一族や共同体や家族を通した模倣だ。「家族が閉じた仕事場で、それだけで自足していた時代には、手作業や動物の飼育や植物の栽培のために、その方法や手順は、父から子へと伝達されていた。そこでは世襲による模倣しかおこらなかった」。

もうひとつは、市場による交換の濃度が濃くなってからの模倣だ。「その家族が別の場所ではもっとよい方法が用いられていると知ったとき、かれらは古い慣習を捨て、新たな方法を模倣するようになる。このことは同時に、消費者が新しい製品を求めていることを意味していた」。

このことから、次のことが言える。「消費の欲求は、それに対応する生産の欲求にくらべてはるかに急速に模倣され、容易に広がっていくという」ことである。また、「あらゆる領域において、消費の欲求が生産の欲求に先行する」のであって、それは「内から外への模倣の進展の重要な帰結」だったということなのである。

なんと多くのことが、示唆的に、また予言的に語られていたことか。しかもタルドはこうした考察を通して、社会は模倣の法則によって成り立ってきたのだが、歴史的にはそれがつねに歪められてもきたことを憂慮したのだ。

なぜ模倣は歪められてきたのか。その理由も検討している。

第1の理由は、模倣が本来は内面の模倣に依拠していたにもかかわらず、外面的な模倣ばかりが広まって、思想と趣向、慣例と要求とのあいだに大規模な均質化がおこってしまったことである。タルドはそのことを19世紀末に観察していたのだが、これはいままた液状化し、フラット化するグローバル社会においても顕著になっている。

タルドがそこで指摘したのは、大衆が烏合の衆になったということだ。この言葉はつかってはいないが、ポピュリズムが模倣と類似の本質をわかりにくさせたということなのである。

第2の理由は、巨大な戦争と巨大な企業が、勝手に模倣と類似を独占しすぎたということだ。タルドはそれを「機械が模倣と類似を食い尽くした」というふうに見た。戦争機械と産業機械の問題である。アンチ・オイディプス(1082夜)の問題だ。

第3の理由は、さらに今日なお鋭いものとなる。戦争代行から政治代行まで、法務代行から生活代行まで、近代社会は個人の模倣力や連想力を放棄して、それを代行者に委ねすぎたのではないかというのだ。タルドはそこに「普通選挙」と「統計学」の功罪も加えた。

これらの検討事項と、その大胆な推理については、いまなお唸らざるをえないものがある。しかし、こんな見方は早すぎたのだ。

*なんか既視感があると思ったらフローベール「感情教育(L'Éducation sentimentale、1864年〜1869年)」?

さてこうした「生存組」と以下の様な状況の解析とどう組み合わせていったらいいんでしょう?

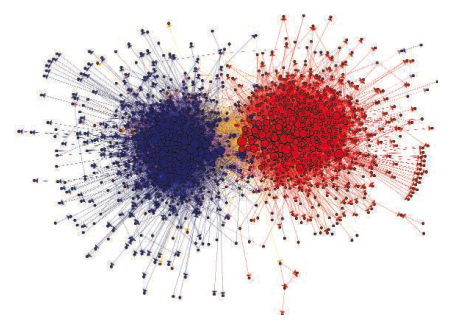

- 今や複雑な社会モデルのシミュレーションにはコンピューター演算が必須。

- ネットワーク社会ほど客観的統計的データが集めやすい場所はない一方で、その解析には方法論的集団主義(Methodological wholism)も方法論的個人主義(Methodological individualism)も方法論的関係主義(Methodological relationalism)もそのままではモデルとして通用しない。

*解析モデルにMeme論が選ばれる事が多いのはそのせい。

ミーム - Wikipedia

- 国際SNS上の関心空間では人間をニューロコンピュータの細胞の様に利用する機械学習(Feature Selection)システムがたった今も稼働中。

実は「エヴァンゲリオンの赤い海」とは別次元の形で「人と人の間を隔てる何か」の崩壊が進んでいる様にも見えなくありません。むしろ逆にこう問うべきなのかも。「ここでいう社会(Society)とは何なのか?」。

ここでやっと冒頭で挙げた問い掛けに戻れます。「こうした問題については既に空海を開祖とする真言宗、チベット密教、ガザーリーやラーズィーが編纂したアシュアリー神学などが到達している。従ってその現象が引き起こす倫理的問題についても相応の蓄積がある筈で、まずはこれを踏み台にすれば良いのではなかろうか?」。例えば…

「大乗仏教と密教の祖」龍樹(ナーガールジュナ、2世紀)の「二諦説」

釈迦は存在という現象も含め、あらゆる現象はそれぞれの因果関係の上に成り立っているとし、この因果関係を「縁起」として説明した。

①そうした因果関係によってのみ現象が成立している以上、それ自身で存在する「独立した不変の実体(=自性)」は存在しないという事になる。その意味において全ての存在は無自性、すなわち「空」という事になる。

*この論証方法から「龍樹の空」は「無自性空」とも呼ばれる。②とはいえ、その本質が「空」たる現象を人間はどうやって認識し理解し考えているのか。直接的に知覚しているばかりか概念や言語といった仮に施設した道具を援用している。この為に真理は以下の「二諦」に分けられる(二諦説)。

- 第一義諦(paramārtha satya)=既成概念を離れた真実の世界。この世のありのままの姿で五感や言葉や概念では捕捉不可能。

- 世俗諦(saṃvṛti-satya)=言語や概念によって表された仮定の世界。我々が認識している世界。言葉で表現された釈迦の教えなど。

とりあえずここに至るまでの仏教史を振り返ってみよう。

- インドの正統バラモン教は「有我説」の立場をとっていた。すなわち一般に自己の本体としての固定的実体的な自己(アートマン(ātman)=我)が存在し,それが業の担い手となって生死輪廻すると考えていた。

- それに対し仏教の開祖たる釈尊は「無我説(梵字ナイラートミヤ・バーダ(nairātmya‐vāda))」を提唱したと考えられてきた。すなわち三法印の一つである〈諸法無我〉にうたわれているように「一切諸法には実体的我は存在しない」と主張したとされてきた。しかしこれでは今度は主体の存在概念が捉えられなくなってしまう。

- そこで龍樹は「無」と「有(有我説)」の中道に位置する「空(妙有)」の立場から仏陀の発言への解釈の軌道修正を試みたという訳である。

かくして「般若経」の「一切皆空」「色即是空空即是色」といった承句に新たな意味が吹き込まれる事になった。

*般若経(梵字プラジュニャーパーラミター・スートラ(Prajñāpāramitā sūtra))…般若波羅蜜(般若波羅蜜多)を説く大乗仏教経典群の総称。最も早く成立した最初の大乗仏教経典群とされ、紀元前後に成立した「八千頌般若経」を最初期のものとする説が多い。その後も数百年に渡って様々な「般若経」が編纂され、また増広が繰り返された。一般に空を説く経典とされているが、同時に呪術的な面も色濃く持っており、密教経典群への橋渡しとしての役割も無視出来ない。こうした内容が記されている「中論(根本中頌、梵字ムーラマディヤマカ・カーリカー(Mūlamadhyamaka-kārikā))」がどうして密教においても重要文献かというと、そこに「それでも正しく整えられた呪術は発動する」なる文言がある為。

簡単に要約すると「それでも正しく整えられた呪術は発動する」なる例外措置が設けられた「カントの物(独Ding、英Thing)と物自体(独Ding an sich、英thing-in-itselfの観念(1781年)」といった感じ?

SN(スッタ・ニパータ)でブッダが主張している核心は「つねによく気をつけ、自我に固執する見解を打ち破って、世界を空なりと観じなさい。」である。「世界は空なり」と主張される際の世界は、自己から見た世界であり、普通に考えるような宇宙や物質の世界ではない。ブッダが述べる世界は自己が経験する意識世界であって、物質世界としての宇宙ではない。

ブッダの教えの目的は「遠離、離貧、苦の止滅、心の静寂、すぐれた智恵、正しいさとり、ニルバーナ(涅槃)の獲得」にある。 宇宙や物質世界の実相を明らかにすることはブッダの興味や視野の中にはなかった。「苦の止滅、心の静寂、すぐれた智恵、正しいさとり、ニルバーナ(涅槃)の獲得」などの究明にあった。

ここまでがブッダの話、ここからがカント。アンチノミーとは、二つの矛盾する命題が同時に成立することを指す用語。それはありえないことを意味している。このありえないことが理念の世界で生じるのはなぜかを論じたのがカントのアンチノミーを巡る議論。

どうして理性はこのような誤謬に陥るのか。カントにとって、こうした誤謬は理性にとっては不可避のもの。世界の時間的な始まり、空間的な限界などは直感によってとらえられるものではなく、あくまでも理性による推論の産物である。その推論の産物に過ぎないものが、あたかも客観的な実在として存在するかのように考える、ここに誤謬の原因があるとカントは主張する。私たちにとって世界は、あくまでも現象としてあらわれる限りでのものにすぎない。それを現象を超越した物自体としてとらえるところに、問題の発端があるというわけである。

こうして、ブッダとカントの哲学はよく符合している。二人とも哲学者からなのだが、同時に哲学が無力なこともよく示してもいる。

要するに、超越論的概念の全てを完全に念頭から追っ払ってしまえば「特定の行為が特定の観測方法によって特定の確度で特定の効果を引き出した様に見える事ならある(ただし条件が変更になった場合の結果までは保証されない)」というだけに過ぎず、そこから先は科学実証主義の世界に踏み込む事になる。そう考えると全てすっきり収まりそうです。まぁ恐らくブッダやカントは「そこから先の世界」なんてどうでもよかったのでしょうけど。

*科学実証主義の世界…まさしく演繹推論の父ルネ・デカルト(René Descartes、1596年〜1650年)が「数学のみ」とし、近代史学の父ジャンバッティスタ・ヴィーコ(Giambattista Vico, 1668年〜1744年)が「年表そのものもアリ」とした世界。主体側にとってはゲートみたいなもの?

ならばブッダを求道者にせしめた「苦(梵字ドゥッカ(duḥkha)=「悪い車軸の穴=人を不快にさせるもの」の意)」。あるいはカントを思索者にせしめたもの、すなわち「デビッド・ヒュームが「人間本性論(A Treatise of Human Nature)」で展開した批判哲学(1739年)」や「エドモンド・バークの美(Beautiful)と崇高(Sublime) の観念(1756年)」についてはどう考えるべきなのでしょうか? 所詮は当事者だけの問題? 科学実証主義に基づいて客観的に検証可能な範囲内なら第三者にも共有可能?

*とりあえず初期値として「プロレタリアート階層は何としてもその人間性を解放されねばならない」とか「我も生き彼も生きる(Live and Let Live!)。全人類は互いを隔てる障壁を全て取っぱらい一つに融合すべき」とか「民族存続を賭けた闘争が迫っている。死ぬのは奴らだ(Live and Let Die!!)」なんて入力したら暴走する事だけは歴史的に明らかとなっている。恐らくはその辺りが「科学の限界」って事になるのだろう。植民地拡大政策などにも利用されてきた危険なアプローチ。

科学主義(scientism)Wikipedia

*また近代化途上の日本ではヒンドゥー聖典バガヴァッド・ギーター(紀元前5世紀~紀元前2世紀成立)の宿命論とヘーゲルの時代精神(Zeitgeist)との融合なんてのも試みられた。

*さらにはフィエルバッハやマルクスの掲げた人間解放論と禅哲学の融合なども試みられたが、これはカルヴァニズムの革命志向よりルター神学や仏教における二諦論の様な「宗教上の修身の追求は世俗生活と無関係」といった方向に進み大日本帝国末期の暴走に何ら歯止めを掛ける事がなかった。

【真宗における真俗二諦論の研究】親鸞

*こうした自らをむしろ「名指されるもの」の作用下にある「世界そのもの」と同一視していこうとする立場は常に全体主義の歯車に組み込まれてしまうリスクを抱えてきたといえそうである。

その一方、現在関心空間の機械学習(Feature Selection)を支えているのは全く別方向からのアプローチ。北原白秋が同様の世界に求めた「(遊びに熱中している子供が顕現させる)三昧の境地」、あるいは1980年代に入ってからティモシー・リアリーが提唱した「マン=マシン・インターフェイスを通じての脳の再プログラミング」。

なにせそこで流れてるデータは画像や音声といった特徴抽出(Feature Selection)の難易度が極めて高いものばかりで(だからこそ「機械学習」アプローチが有効)、さらには商業利用が極めて困難(「機械学習」アプローチゆえに、何人たりとも学習結果を自らの望む方向に誘導できない。その点は少し「コックリさん」に似ている)なので現在はコンピューター業界においても鶏肋扱い。まぁ始まり方が悪かったという意見もあります。

Facemash.com(フェイスマシュ.com)

Facebook創始者として名高いザッカーバーグ(Mark Elliot Zuckerberg、1984年〜)がハーバード大学在籍時代の2004年頃に大学内に設置したサイト。女子大生を対象とするランキングサイト「Hot or Not」のような画像格付けサイトであったが、女子大生の画像を入手する為に学生書発行用サーバに潜入。開設後すぐ大学の管理部職員によってザッカーバーグのインターネットアクセス権が無効とされた為、オンライン上に存在したのはわずか4時間程だった。大学のコンピュータ業務部に連行されたザッカーバーグはハーバード大学運営理事会によって「コンピュータのセキュリティを破りインターネット上のプライバシーや知的財産の規約に違反した」として処罰されたが、ザッカーバーグは、あくまで自由で公然とした情報の利用を可能にすべきと考えていた事を主張。理事会側からの訴訟は公的には行われず、その後ザッカーバーグはSNSサイト「Facebook(フェイスブック)」を立ち上げて大学を休学、その1年後に中退となっている。

たった数時間の運用だけでほぼ「誰が美人で誰がブスか」について一応の結論が出てしまった様で、その勢いに恐れをなした誰かが密告したとも。人道的にも問題があるとされ、ザッカーバーグは大学内における社会的立場をほぼ喪失した様です。こうしたリスクを恐れてか、生身の人間について関心空間を形成しようという動きはその後も全く見られません。なら何についてどういう「機械学習」が行われてきたか? まぁここから系統進化論の世界に入っていくという次第。

あらためてしみじみ思うのが、以下が一斉に出揃った「1859年のパラダイムシフト」の大きさ。はっきりいって「それ以前の人間がどうやってそれなしに考えをまとめていたのか」想像するのも億劫になるくらい。

- ジョン・スチュアート・ミル「自由論(On On Liberty、1859年)」における「他者危害原則(危害原則)」…他者に危害を加えない限りは,判断能力のある大人の行為や生活に,政府や社会は干渉すべきではない。

- カール・マルクス「経済学批判(Kritik der Politischen Ökonomie、1859年)」における「上部構造/下部構造論」…我々が自由意思や個性と信じ込んでいるものは、社会の同調圧力に型抜きされた既製品に過ぎない。

- チャールズ・ダーウィン「種の起源(On the Origin of Species、1859年初版)」における「系統進化論」…進化なるもの、淘汰を通じて系統的に展開する。

ただし、いまだにこうした考え方をどう統合すべきかまでは完全には明らかとなってません。この画期を契機としてカント哲学の見直しが始まり、多くの人間が認識論的解決を試みてきたにも関わらず。