與那覇潤が「日本は中国化しつつある」という時の中国とは宋朝(960年〜1279年)の事です。さらには、当時の宋朝は産業革命一歩手前まできていたとします。

でも実際に示唆してるのはオスマン帝国(1299年〜1922年)やフランス絶対王政(17世紀後半〜18世紀)の事かもしれません。調べれば調べるほど両者はよく似ているのです。で、これらの国はかえって産業革命導入時に大変な苦労する羽目に陥ったのです。

そういえばトルコには「オスマン帝国の復活」を望む声がある様です。おそらく実現は不可能でしょう。というのも、オスマン帝国の前身ともいうべきセルジューク朝(1038年 〜1308年)の成立に不可欠だった最重要ピースが失われてしまっているからです。

*多民族帝国を統合してきたスンニ派古典思想が(朱子学的鋭敏さを備えたタウヒード原理主義運動たる)ワッハブ運動台頭によって全面否定されるに至った事を意味する。

一方フランスは「絶対王政の軛」に丸1世紀近く振り回され続ける羽目に陥り、むしろそうした伝統と決別する形で産業革命導入に成功します。一方、それが出来なかったロシア帝国やハプスブルグ帝国やオスマン帝国や東欧諸国は産業革命導入に失敗し、後進国への転落を余儀なくされる展開に。

*共産主義諸国は、原則としてこうした時代の徒花として誕生し、そして消えていったとも。

本当に宋朝は「産業革命の一歩手前まで来ていた国」だったのでしょうか?

與那覇潤「中国化する日本:日中文明の衝突一千年史(2011年)

今より1000年と少し前の西暦960年、中国大陸に「宋」という新たな王朝が生まれました。この王朝の下で、中国社会のしくみは一度きりの大転換を遂げ、転換後のしくみは現在に至るまで変わっていない──かくして「中国史を一か所で区切るなら、唐(中世)と宋(近世)の間で切れる」というテーゼを最初に提唱したのが、戦前に活躍した東洋史家・内藤湖南の「宋代以降近世説」です(『東洋文化史』)。

この学説、当時は内藤が教鞭をとった京都大学を中心に支持された(逆に、ライバルである東京大学は認めなかった)ので「京都学派」と呼ばれたのですが、今日ではでは東大系の主要なアジア研究の先生方もこぞって内藤説に傾かれているので、むしろ「大学レベルの歴史認識」の基本線といってよいように思います(たとえば、東大教員中心の執筆陣で東京大学出版会から刊行された、いわば「大人のための近現代史』も、「近世」の定義を事実上、内藤説によっています)。

それでは、宋という王朝のどこがそんなに画期的だったのでしょうか。内藤自身のことばを借りれば

①貴族制度を全廃して皇帝独裁政治を始めたこと

もう少し言いかえると

②経済や社会を徹底的に自由化する代わりに、政治の秩序は一極支配によって維持するしくみを作ったこと

に、なります。

しごくおおざっぱにいえば、唐が安禄山の乱を典型とする地方軍閥の造反により衰退、最後は五代十国と呼ばれる国家分裂状況のなかで滅亡したことに鑑み、かの大陸においても採用試験が全面的に採用され、唐までは残っていた貴族による世襲政治が完全に廃止されます。さらに殿試と呼ばれる、皇帝陛下直々に試験監督を行う最終試験が設けられ……という話は高校でも習うはずですが、これは試験合格者に皇帝への恩義を感じさせ、あらゆる官僚を皇帝個人の子飼い同然の扱いにして中央集権を徹底するための策略なのです(同然の扱いにして中央集権を徹底するための策略なのです(宮崎市定『科挙』)。これによって、それまで役人の間に私的な党派を作って自分の派閥を維持してきた、貴族の力を削ぐことができる。

さらに、採用後の官僚は自分の出身地には赴任させず、しかも数年ごとに次の任地へと巡回する「郡県制」の下でキャリアを積まされることになるので、地元に地盤を築いて皇帝に刃向かってきたりする心配は無用。かくして、政治的な貴族のリストラが完遂されます。

経済的にも、貴族は踏んだり蹴ったりです。宋の改革派宰相として知られる王安石の青苗法(政府が農民に低利で融資する代わり、国庫返納時には収穫物を貨幣に換金して返すことを義務づけた立法)とは、国家からの融資を通じて農民に貨幣使用を行きわたらせるための政略で、あらゆるお百姓さんが伝統的な物納(獲れた作物をそのまま納める)ではなく、農作物を市場で販売してから国に返済することになります(小島毅『中国思想と宗教の奔流』)。つまり、一般庶民が商売に目覚めてお金の味を知る。

貨幣は農作物と違って腐らないから保存がききますし、いざとなったら持ってよそへ移ることもできる。だったらガンガン働いて、バンバン高く売って、今よりもっと儲かる職業に転職して、ここよりずっと快適な地域へ移住するに越したことはない。かくして自由市場ベースの経済発展が始まるとともに、領民を囲い込んで労役に使っていた自給自足的な荘園経営は成り立たなくなり、貴族の地盤は崩壊します。

すなわち冷戦後、主権国家どうしの勢力均衡に立脚した国際政治のパワーバランス(その最後の事例が米ソの均衡)が崩れ、米国一国の世界覇権へと一気に傾いたようように、宋朝の中国でもいくつかの名門貴族が相互に掣肘しあう関係が終わり、皇帝一人のお膝元への全面的な権力集中が起きる。かつての社会主義国よろしく貴族の荘園に閉じ込められていた一般庶民も解放されて、中国(世界)のどこでいかなる商売に従事してもよろしくなる──ただし、皇帝(アメリカ)のご機嫌さえ損ねなければ。これが、宋朝時代の中国大陸で生じた巨大な変化なのです。ポスト冷戦の「歴史の終わった」世界などというのは、それを全地球大に引き伸ばして拡大したものに過ぎません。

ちなみに大正時代にこのような学説を唱えた内藤自身は、当時のデモクラシーの風潮に後押しされて、かような宋朝下での変化を中国社会の「民主化」と捉えていた節があります。これは、近代西洋的な議会制民主主義に向かう流れとはやはり異なるので、正確には啓蒙専制君主の下での「自由化」と呼ぶべきだと思いますが、冷戦後の世界でもやはり同種の変化を「パクス・デモクラツィア(民主主義の平和)」の到来などとはしゃぐ議論が流行したことを考え合わせれば、さすが碩学湖南、その慧眼に狂いなしというべきでしょう。

*前者は欧州において中世的文献体制から近世的絶対王政への移行期に発生した「王権と大貴族連合の対峙図式精算の為の最終解決」? その意味では「イングランド王家によるジェントリー階層の養育」も含み得るのかも。

*まぁ当時の欧州にはポーランド=リトワニア連合王国の「黄金の自由(羅Aurea Libertas(アウレア・リベルタス)、ポーランド語Złota Wolność(ズウォタ・ヴォルノシチ)=貴族共和政」なんて正反対の結論もあった訳だが、最終的には淘汰されてしまう。朝鮮王朝末期の両班階層やフランスに併合されていく過程でのベトナム士大夫層の振る舞いも似た様なものだった。内紛にすぐ外国勢力を巻き込もうとする悪癖が亡国につながってしまうのである。

ぼくらは戦争を待っている “黄金の自由”がポーランドを滅ぼした

*そして後者については、とりあえず近代への移行期までは「農本主義的伝統に従って領土と領民を全人格的に代表する領主の横暴が新興ブルジョワ階層の台頭を妨げない」「かつまた新旧インテリ=ブルジョワ階層が既得権益墨守の姿勢を剥き出しにして資本主義的発展を妨げない」といった条件を満たせばOKなので宋朝は一応合格。この壁すら乗り越えられなくてロシア帝国を筆頭とする東欧諸国、オーストラリア=ハンガリー二重帝国、オスマン帝国などは地獄落ちを余儀なくされたし、絶対王政体制を放棄したフランスさえも「禁断症状」を抑え込むのに半世紀近くを要したのだった。そして日本人は「武士は食わねど高楊枝」精神に感謝すべき?

宋王朝(北宋)は天徳四(960)年、趙匡胤によって興された中央集権主義の国家で文治主義の君主独裁制を行いました。

この時代中国では農業・手工業の生産が著しく向上し商業活動が国内外を問わず盛んとなりました。特に商業活動の発展に欠くことが出来ない貨幣制度に関しては政府が鋳造権を有し国内産業の発展を迎えていた王安石時代には年間六万貫(一貫は一千文)に達し、平均では年に二百万貫、北宋時代を通じてでは累計で三億貫の銅銭を発行しました。

*建国当初の鋳造高は年間七万貫ほどであったが、次第に増鋳されて行き、神宗代(1067年〜1085年)には、六百万貫に達したとも。銅山の採掘と銅銭の鋳造は国家の経営により、鋳銭監・鋳銭院という役所で行われた。銅銭は政府の正貨として鋳造され政府の支出などに用いられ俸給や政府の買い上げ、青苗銭の貸付などに利用され、両税・専売収益・商税・青苗銭の返済、免疫銭などの回収によって政府に銅銭が戻り貨幣循環活動が行われていました。

前代の漢の五銖銭では年に最高二十二万貫、唐代では開元通宝を最高で三十二万貫、平均で十五万貫を発行しました。これらから比べても北宋時代は貨幣流通で一画期を迎えたと云えるでしょう。

これによって政府は銅銭を大量に流通させ国内の経済活動の統一をほぼ完成させました。しかしそれでも供給する銅銭は不足し地方によっては鉄銭を用いたり鉄銭と銅銭を併用したりと不足を補いつつ、国外への銅銭の流出を防ごうとしました。

これら大量の銭鋳造にはこの時代の鉄と銅の鉱業の発展があり、全国で12.5万トンにおよぶ年産される鉄は首都開封に近い華北で作られ、華南の銅鉱でとれる液状の硫酸銅に鉄版を加えて還元し熱精錬で原銅を作り開封で銭貨を造ったのです。

*燃料となる木材資源が枯渇し、日本や高麗からせっせと輸入していた。対宋貿易に従事する船は往路には木材を、帰路には宋銭を船底に敷き詰めてバラスト(脚荷)に用いていたという。このように北宋時代の商業活動には国銭である銅銭が非常に重要な役割を占め、政府が流失を防ごうとした訳です。

鎌倉大仏の成分は、宋銭に近いものであることが判明している。ここから考えられることは、「宋銭を使って鎌倉大仏が鋳造された」か、あるいは、「宋銭を鋳造する技術と同じ技術が用いられた」ということ。

『吾妻鏡』には、十二所の明王院の「洪鐘」を銅銭を使用して鋳造したことが記されている。

鎌倉時代、我が国では銭の鋳造は行われておらず、使用されていたのは中国からの渡来銭だった。

そして、『吾妻鏡』の記事からして、銭は通貨として使用されただけでなく、銅素材としても使用されていたことがわかる。

中国・北宋代に鋳造された貨幣である銅銭のことである。宋代には鉄銭も鋳造されたが、一般的には、圧倒的に多い銅銭のことを指して宋銭と呼んでいる。

- 建国当初の宋元通宝にはじまり、歴代の改元のたびに、その年号をつけた新銭を鋳造したため、太平通宝・淳化元宝・至道元宝・咸平元宝・景徳元宝・祥符元宝といった銅銭が見られる。

- 当初は、1個が1文(または1銭)の等価価値を持った通貨であり、これを小平銭(小銭)と称した。しかし、宋朝の財政が逼迫してくると、当5銭(5文銭)や当10銭(10文銭)という貨幣も鋳造されるようになった。主に流通したのは、小平銭と当2銭(または折2銭)であった。

- 銭の単位は、1,000個で貫・緡または千と呼ぶ。また96個の1文銭を銭通しに通してまとめても100文として通用し、通し100文と呼ぶ(→「短陌」)。さらに通し100文を10個、つまり960文を銭通しに通してまとめても1貫(通し一貫)として通用した。

世界における流通状況

- 金や西夏、日本、東南アジア諸国でも使用され、遠くは、ペルシアやアフリカ方面にも及び、ほぼ全アジアで流通したため、当時の経済状況に多大な影響を及ぼした。これは当時の中国王朝の政治力を物語る。南遷すると宋王朝では経費が嵩む銅銭の鋳造が減り、紙幣を発行し銀と共に取引に使用されるようになった。

*紙幣の発行はモンゴル帝国に継承されている。- 近年「銭荒」が銅銭不足によるデフレを指す、という解釈は否定されている。実態はむしろ逆で、本格的な紙幣発行以前にも見られる物価上昇現象から民間では銅銭が過剰供給であったと考えられる。

- なお、現在出土残されている宋銭の中には実際には宋代に鋳造されたものではないものも相当数含まれているという説がある。明末の顧炎武が編纂した『天下郡国利病書』に所収された県誌の中に宋銭の私鋳が広く行われていたことが記されている。これは当時の明王朝が実際に鋳造した銅銭よりも、唐や宋の銅銭の方が古くから存在が知られて信用があり、かつ罪に問われる可能性が低かったからと見られている。また、こうした宋銭の中には鐚銭ばかりではなく良質な私鋳銭も含まれ、日本にも流入したものがあったと考えられている。

日本における流通状況

- 日本において宋銭の流通が本格化したのは、12世紀後半とされている。当時は末法思想の流行で仏具の材料として銅の需要が高まり宋銭(1文銭)を銅の材料として輸入していた。時の権力者の平清盛はこれに目つけ、日宋貿易を振興して宋から大量の宋銭を輸入して国内で流通させ平氏政権の政権基盤のための財政的な裏付けとした。

- ところが、当時の朝廷の財政は絹を基準として賦課・支出を行う仕組みとなっていた。これは皇朝十二銭の廃絶後、それまでは価格統制の法令として機能してきた沽価法による価格換算に基づいて算出された代用貨幣である絹の量を元にして、一国平均役や諸国所課、成功などを課し、また沽価法に基づいた絹と他の物資の換算に基づいて支出の見通しを作成していた為である(勿論、実際の賦課・収入は現実の価格の動向なども加味されて決定される)。

- そのため、宋銭の流通によって絹の貨幣としての価値(購買力)が低下すると、絹の沽価を基準として見通しを作成し、運営していた朝廷財政に深刻な影響を与える可能性があった。また、宋銭の資金力が平家を台頭させたと考える「反平家」の人々や宋銭の流通によって経済的に不利益を受けるようになった荘園領主、地方武士も、宋銭とこれを流通させようとする平家に強い不満を持つようになった。

- 宋銭を流通させようとする平家と、これに反対する後白河法皇の確執が深まった治承3年(1179年)、法皇の意を受けた松殿基房や九条兼実が「宋銭は(日本の)朝廷で発行した貨幣ではなく、私鋳銭(贋金)と同じである」として、宋銭流通を禁ずるように主張したものの、逆に清盛や高倉天皇、土御門通親らがむしろ現状を受け入れて流通を公認すべきであると唱えて対立し、この年、平清盛は後白河法皇を幽閉する。

- 平家滅亡後の文治3年(1187年)、三河守源範頼(源頼朝の弟であり、実態は頼朝の提案に等しい)の意見という形で摂政となった九条兼実が流通停止を命令されたが、この頃には朝廷内部にも絹から宋銭に財政運営の要を切り替えるべきだという意見があり、建久3年(1192年)には宋銭の沽価を定めた「銭直法」が制定されたものの反対意見も根強く、建久4年(1193年)には伊勢神宮・宇佐神宮の遷宮工事の際に必要となる役夫工米などの見通しを確実なものにするために改めて「宋銭停止令」が出された。

- だが、鎌倉時代に入ってその流通はますます加速して、市場における絹の価格低下は止まらなかった。また、朝廷や幕府の内部においても実際の賦課や成功の納付や物資の調達の分野において、現実において絹よりも利便性の高い宋銭で行われるようになっていく。こうして、宋銭禁止の最大の理由であった絹による財政運営の構造そのものが過去のものとなっていった。

- 嘉禄2年(1226年)に鎌倉幕府が、その4年後には朝廷が旧来の政策を改めて公式に宋銭の使用を認めた。仁治3年(1242年)西園寺公経が宋に派遣した貿易船は10万貫の銭貨を持ち帰ったという風説があった事が記録に残っている。13世紀に入ると、絹・布が持っていた貨幣価値を銭貨が駆逐し、次第に年貢も銭貨で納められるようになった(代銭納)。

なお、室町時代の機内や西国においては、永楽通宝が広く用いられた東国と違い、明銭が嫌われ宋銭が重んじられていたとする見方がある。

- 文明15年(1483年)の遣明使の北京入りに同行した金渓梵鐸が帰国後の報告の中で、北京で明政府が明銭で日本商品を購入したところ、遣明使側は旧銭(宋銭)での支払を求めてトラブルになった。

- 室町幕府による最初の撰銭令と言われている明応9年(1500年)10月の追加法に根本渡唐銭は古銭同様に通用させることを命じた規定がある。ここに登場する根本渡唐銭には「永楽・洪武・宣徳」と割注が付けられていることから正規の明銭のことであると考えられ、これに対して古銭は宋銭のことであると考えられることから、当時の京都及びその周辺では宋銭が重んじられ、明銭は撰銭の対象になっていた可能性すらあったと考えられている。

理由としては永楽通宝に代表される明銭が宋銭より大きくて使い勝手が良くないことや新し過ぎて私鋳銭との区別が付かない事などが想定される。

宋朝中国流・競争社会サバイバル術

こうして宋朝時代の中国では、世界で最初に(皇帝以外の)身分制や世襲制が撤廃された結果、移動の自由・営業自由・営業の自由・職業選択の自由が、広く江湖に行きわたることになります。科挙という形で、官吏すなわち支配者層へとなり上がる門戸も開放される。科挙は男性であればおおむね誰でも受験できましたので、(男女間の差別を別にすれば)「自由」と「機会の平等」はほとんど達成されたとすらいえるでしょう。

……え、「結果の平等」はどうなるのかって?もちろん、そんなものは保障されません。機会は平等にしたわけですから、あとは自由競争あるのみです。商才を発揮してひと山当てた人、試験勉強に没頭して頑張りぬいた人にのみ莫大な報賞を約束し、それができないナマケモノは徹底的に社会の底辺に叩き落とすことによって、無能な貴族連中による既得権益の独占が排除され、あまねく全員が成功に向けて努力せざるを得ないインセンティヴが生み出されるのです。

また、自由といっても与えられるのは経済活動についての自由だけで、政治的な自由は(科挙への挑戦権を除けば)極めて強く制限されます。貴族を排除して皇帝が全権力を握った以上、その批判は御法度、彼に逆らう「自由」などというものは存在しません。……ん。……ほら、自分の商売は好き勝手し放題だけど、「党」の批判は絶対厳禁、のいまの中国と同じでしょう? ──つくづく、ひどい世界ですね。

でも、ここでちょっと振り返ってみてください。低賃金の新興国に市場を奪われても、お前の努力不足が原因だ、だったらもっと賃金を切り下げて働け、それができなければ自己責任だといわれる今日の社会。アメリカのご機嫌を損ねられないばっかりに、基地提供でも戦争協力でも唯々諾々と従うよりほかはない極東の某「先進国」の現状を鑑みるとき、「中国は遅れた社会だ」なんて口が裂けてもいえません。むしろ、「中国こそわれわれの先輩だ」というべきでしょう。

かくして、1000年以上前から「歴史の終わり」以降の社会を生きてきた中国の人々は、当然ながらポスト冷戦/ポスト社会主義をサバイバルする技術を発展させています。

まず、自由競争で振り落とされた時の保険のために宋代の中国人が開発したのが、「宗族」と呼ばれる父系血縁のネットワーク。父方の先祖が共通であれば、どこに暮らして何の職業に就いて誰と結婚していようとも、同族と見なしてお互い助けあおうというしくみです(なので、中国人は男女ともに父親と同じ姓を名乗り、結婚しても改姓せずに「中国人は男女ともに父親と同じ姓を名乗り、結婚しても改姓せずに「夫婦別姓」を貫くわけです)。これなら、今住む地域が災害に見舞われたり、不況で事業に失敗したり、家庭で不和があっても安心で、血縁者のうち誰か一人くらいはどこかで成功しているだろうから、宗族一同みんなでその人に寄生すればいい。

……ん? どこかで聞いたような話ですね。終身雇用の神話が崩壊し、離婚が日常茶飯事になった現在、今の会社やパートナーに人生すべてを預けるのは危ない。名刺名刺配りでもツイッターでもフェイスブックでもいいから、自分個人の私的なネットワークを充実させて、広い範囲に頼れる存在をキープしておけ。いざとなったら脱出だ──「原発もの」以外に現在の日本で売れている書籍って、ほとんど全部そんな内容ではなかったでしょうか?(「選択的夫婦別姓」の可否なども、ぜひこのような観点から議論していただきたいものです)。

*確かに「権力と資本主義的発展の葛藤」が表面化するのは、アジアの方が早いのである。司馬遷の史記(紀元前91年頃成立)「酷吏列伝」や桓寛「塩鉄論(紀元前81年頃成立)」といった前漢代(紀元前206年〜紀元前8年)の文献は再読に値するし「大衆文学としての法華経(紀元前1世紀〜紀元後2世紀成立)」にも興味は尽きない。

酷吏 - Wikipedia

SEI_TAIKOU(斉太公((太公望呂尚)))'S SITE(酷吏列伝(抄))*そして絶対王政は「名君」でなく暗君や傀儡統治者の統治下にある時、こうした「無制限に自由競争を続ける人々」の手によって腐敗させられ、機能麻痺に陥っていく。例えば宋朝には「耕作地の半分以上が隠田」という暗黒面も存在した。

- 宮廷が閥族や宦官や宰相の政争の場となった末期宋朝。

- 強硬派の武臣達が臣民を見捨てて江華島に籠城し、最後まで徹底抗戦を続けた「モンゴル抗戦期高麗」。

- 「スルタンによる統治」が形骸化し、商業はギリシャ人に、軍務と官僚制はアルメニア人に、軍隊はイェニチェリに、全国の所領は徴税圏を購入した「領民と領土を全人格的に代表する領主」にといった具合に既得権益を山分けされてしまった「17世紀後半以降のオスマン帝国」

- 法服貴族と帯剣貴族が既得権益死守に走った為に身分流動性が失われ、革命まで勃発してしまったフランス絶対王政。

- 「領民と領土を全人格的に代表する領主」の商業利権独占が健全な資本家的発展を阻害したロシア帝国、ハプスブルグ帝国、東欧諸国。

ある意味絶対王政は(名君の供給が途絶えない奇跡でも起こらない限り)「獅子身中の虫」に食いつぶされる宿命にあるのかもしれない。

もうひとつ、皇帝および彼のお気に入り集団である科挙官僚たちによる権力独占をコントロールする機能を果たしたのが、理想主義的な理念に基づく統治行為の正統化です。すべてが自由化され、確固たる地盤を持った貴族集団がいなくなった結果、皇帝の周囲だけに権力が集中した状態は、怖いですね。どう考えたって怖いですよ。

だから徹底的に褒める。全人類にあまねく通用する高邁なる理念の体現者なのであり、それゆえにこそ全世界の統治者として天に選ばれし存在なのである── だからこそ「その理念に恥じないだけの政治を頼みますよ」とお願い(に見せかけて要求)するのです。

宋朝以降の中国の場合、この褒める際の道具として使われることになったのが、南宋時代に朱熹によって大成された朱子学です。もともとは個々の人生訓や冠婚葬祭の手続き規定の集合体という性格が強かった『論語』以下の儒教の経典から、オカルト的な占い趣味を一掃。さらにさらには二度と唐末のように中華世界を分裂させないだけの強力なイデオロギーたることを目指し、体系的に読みぬいて「なにが、人類全員がめざすべき目標であるのか」「聖人とはいかなる存在であり、なぜ彼らの行いこそが常に正しいのか」を明らかにする一個の政治哲学・道徳哲学として編纂しなおしたものですね(橋本秀美『論語』)。

この朱子学の思想が、科挙受験の際の公式マニュアルとなることで、選抜された科挙官僚および彼らを選んだ皇帝は、単なる恣意的な専制者ではあり得ないことになります。自らの権力基盤の正統性を朱子学におく(世界普遍的な道徳の教えを最もよく身につけた聖人であるからこそ、選ばれたというタテマエになっている)以上、皇帝なり官僚なりもまた、それに相応しい振る舞いを求められることになる。 宋朝以降の皇帝は現実の中国社会に並び立つもののない絶大な権力ですから、朱子学という全世界的な理念で統制して抑え込むほかないわけです。もちろん、そんなこと言われても大半の皇帝(とその子分である官僚)は聖人には程遠いロクでもない存在ですので、私腹をたらふく肥やしてわがままに振る舞うでしょうけれども、でも単に強者になびくだけではなくて少しでも世の中をよりよくしていこうと思うなら、もう他に方法はない。

*だが後述する様に「朱子学」は宋代政治を主導したイデオロギーではなかった。むしろ当時は「(スーフィズム(イスラム神秘主義)や仏教や道教を中心とする)マクロコスモスとミクロコスモスの合一を目指す神秘哲学」の全盛期であり、自らも禅宗を兼修していた朱子それの儒教への導入を試みた一人に過ぎなかったのである。そもそも後世「道学」や「性理学」の名前で呼ばれる事になるジャンルそのものは朱子一人の力で生み出された独創ではなかったし、清代には「異民族王朝を正当化するイデオロギー」として利用された事から形骸化が進行してしまう。朝鮮王朝では絶対視され続けたが、むしろそれは党争を激化させ、実学を軽んじる風潮を生み出して自力近代化を不可能とする役割を果たしたのだった。

この問題は「ヒューマニズム(Humanism=人間中心主義)論」とも深く関わってきます。為祭者が有能なうちは「人治主義」もそう悪くはない。「有能な絶対君主」が「民主主義の敵」と呼ばれるのもそれ故。 ただし人材が払底した時に待つのは地獄のみ。

この話を「日本における平氏政権の全盛期が宋と金の黄金期と重なる」エピソード、さらには同時代の高麗(918年〜1392年)武臣政権時代(1170年〜1271年)と重ねると、また新しい景色が浮かび上がってくるのです。

日本・中国・高麗の三國比較史(10世紀〜12世紀)

【中国】960年(天徳4年)、北宋が成立。貿易振興目的で各地に市舶司を設置し、日本や高麗と交易し南海貿易を行った。

- 日本では大宰府の監督のもとで鴻臚館貿易が行われていたが、大宰府は平安時代になると、機能が消失したわけではないものの衰微する。日宋間の正式の外交貿易は行われず、一般人の渡航は禁止され、宋の商人は主に博多や越前敦賀へ来航し、私貿易が行われていた。

【日本】1120年(保安元年)、平忠盛が越前守に就任。

【中国】1126年(日本の大治元年)、靖康の変。この事態に対応しての南宋の成立に伴って日宋貿易にも影響を与える事になる。華中・華南の経済的発展に加えて、金の支配下に入った華北・中原から逃れてきた人々の流入に伴う南宋支配地域の急激な人口増加によって様々な問題が発生する。

靖康の変

靖康の変 - Wikipedia

- 山林の伐採に伴う森林資源の枯渇…南宋における寺院造営や造船、棺桶製作のための木材を周防国などの日本産木材の大量輸入でまかなうことになり、阿育王寺舎利殿の造営には東大寺再建で知られる重源が、天童寺千仏閣再建には臨済宗を日本に伝えた栄西が日本産木材を提供している。

- 疫病の多発…南宋における漢方医学の発展を促して最新の医学知識や薬品が日本へと伝えられることになり、鎌倉時代後期のことになるが梶原性全が宋の医学書を元に『頓医抄』を編纂し、吉田兼好が『徒然草』(120段)の中で「唐の物は、薬の外に、なくとも事欠くまじ」と述べているのは、裏を返せば日宋貿易なくして日本の医療が成り立たなかったことを示している。

【高麗】1126年(金の天会4年)、高麗が金に朝貢する。

- 遼の聖宗(在位982年〜1031年)は本格的な高麗征伐を準備していた。しかし1020年、高麗からの「藩属国となり毎年朝貢を怠らない」旨の謝罪を受け容れ、降伏による和睦を許す。そして1022年以降、高麗は契丹の年号を用いて朝貢の義務を果たし、契丹が高麗の江東6州領有を許した事で、高麗は鴨緑江沿いの女真族の土地を占領。

- その後、北東地域では女真との戦いが続いてきた。女真が居住していた江東6州への侵略に際して女真族の抵抗に遭った為、1033年から1044年にかけて北部に半島を横断する長城を築いて報復に備える。1037年に女真水軍が長城の及ばない鴨緑江を侵したが、この後はおおむね安定を取り戻す。

- ここからの女真の台頭は著しく、1104年の反撃では高麗は敗れて略奪を受けている。そして女真は1115年に金を建て、1125年に高麗の宗主国である遼を滅ぼしたので高麗は金へ服属し、翌1126年に朝貢したのだった。

- 金は中華帝国となるべく、宋への介入に集中。高麗は属国でありながらもそれほど政治介入を受けずに済んだが、代わって内憂の時代を迎える事に。

【高麗】同1126年(金の天会4年)、李資謙の乱が勃発。

- 李資謙は当代最高の貴族家門の慶源李氏の一員。それまで李氏一族は文宗代(在位1046年〜1083年)から睿宗代(在位1105年〜1122年)に至るまで80年間娘を王室に嫁がせ続けてきた。

- 李資謙は睿宗の王妃・順徳皇后の父。娘が王子(後の仁宗)を生んで睿宗に愛されるとともに政界入りしたが、皇后は1118年に崩御。1122年に睿宗も崩御すると、13歳の仁宗が即位した(在位1123年〜1146年)。李資謙は仁宗の外祖父として摂政に任じられ、政権を握り、自分の3女と4女を仁宗に嫁がせる。つまり、仁宗は母の妹らと結婚することになったのだった。そして政権を握った李資謙とその息子達、親戚らは財産を作り、賄賂を受け取るなど横暴な振る舞いをしたとされる。

- このような李資謙の越権行為は人臣らによって批判され、ついに御史台の言官達から弾劾された。これに対抗すべく李資謙は外孫の仁宗によって朝鮮国公に冊立され、調書に署名の手続きを省略する特恵を受け、自宅を「宮」へと格上げ。自分の誕生日は「節」と称するなど(金富軾らの反対で霧散)、太子に準ずる待遇を受けることになる。さらには自分を「知軍国事」と称して仁宗に冊立を要求。行過ぎた李資謙の越権行為に仁宗と側近らはこれの排除を視野に入れ始める。

- 1126年2月、仁宗は側近の智祿延、安甫麟、呉卓、權秀、高碩などに李資謙と拓俊京などの逮捕を命じた。2月25日に王命を承った呉卓、權秀などが軍を率いて入城。宮廷に入り、拓俊京の息子の拓純と弟の拓俊臣を殺して、また戚臣らを殺した。李資謙の反軍は拓俊京と連合して反撃。反軍は錠を壊して入城し、宮を包囲、占領。李資謙は仁宗に事件の首謀者を出すように王を脅かしたが、王は拒否した。

- 反乱軍はまた宮廷を攻め、城を陥れる。仁宗は李資謙に譲位勅書を下すが、李資謙は大臣らの強い反発を恥ずかしがり、王位への欲心を諦めるような行動を取る。その一方で李資謙は仁宗を自宅に監禁し、毒殺を2回も企てたが、自分の娘で、仁宗の王妃の廃妃李氏姉妹(李資謙の3女と4女)の介入で失敗。

- 1126年5月になると李資謙と拓俊京の間で葛藤が発生。仁宗は拓俊京を味方に引き入れ、拓は仁宗に忠誠を誓って李資謙の乱を制圧した。李資謙は大勢に逆らえず投稿。李資謙と妻の崔氏、息子らは逮捕され、配流された。李資謙の娘で、仁宗の皇后だった3女と4女も廃立されたが、王の毒殺を阻んだ功労を認められ死ぬまで厚遇を受け続けた。

【日本】1135年(保延元年)、平忠盛が中務大輔に任じられる。

- この頃、日宋貿易につながる海上交通ルート・瀬戸内海は、海賊の跋扈が大きな問題となっていたが、これらの海賊は有力な在地領主、神人・供御人の特権を得た沿岸住民などが経済活動の合間に略奪しているケースが多く、国衙の力だけでは追討が困難だった。

- 4月8日、西海の海賊追討について忠盛と源為義のどちらが適当か議論となったが、備前守を務めた経験を買われ、「西海に有勢の聞こえあり」という理由で忠盛が追討使に任じられる(『中右記』『長秋記』同日条)。

- 8月には日高禅師を首領とする70名の海賊を連行して京に凱旋したが、その多くは忠盛の家人でない者を賊に仕立てていたという(『中右記』『長秋記』8月19日条)。忠盛は降伏した海賊(在地領主)を自らの家人に組織化した。

- 忠盛は他の院近臣受領と同じく院への経済奉仕に励む一方で、荘園の預所・受領・追討使の地位を利用して在地勢力を自らの私兵に編成するなど、武士団の増強も怠らなかったのである。それは院の権威のみを頼みとする通常の院近臣とは、決定的に異なる点だった。

【高麗】1135年(金の天会13年)、妙清の乱が勃発。

- 李資謙の乱後、宮殿の消失などを原因としてしばらく混乱が続いた。それにつけ込む形で風水禅(陰陽地理を研究し禅宗の教義と融合させた宗派)の僧侶妙清が仁宗に取り入る。その影響で仁宗は「開京は首都として運気が尽き、衰える」と言い出し、西京(現在の平壌)への首都移転を主張。開京派との勢力争いを招いてしまう。

*西京は第二の首都として歴代の国王がお出ましにした戦略上の要地。概ね西京派は金との徹底抗戦を望む武臣中心、開京派は金との平和的共存を望む文臣中心だった。

- 数年間の議論百出の結果、仁宗は首都の移転を不許とした。すると妙清は「金国征伐」と「風水思想」の主張を通すべく1135年に「大為」なる国号を起こして乱を勃発させたのだった。独自の年号の「天開」を使い、一旦は西京を首都とする国を建てるのに成功したものの、1年間の戦闘の結果、1136年2月に高麗政府の司令官の金富軾を総征討大将とする軍隊によって鎮圧され、遷都反対派の文臣派が勝利した。

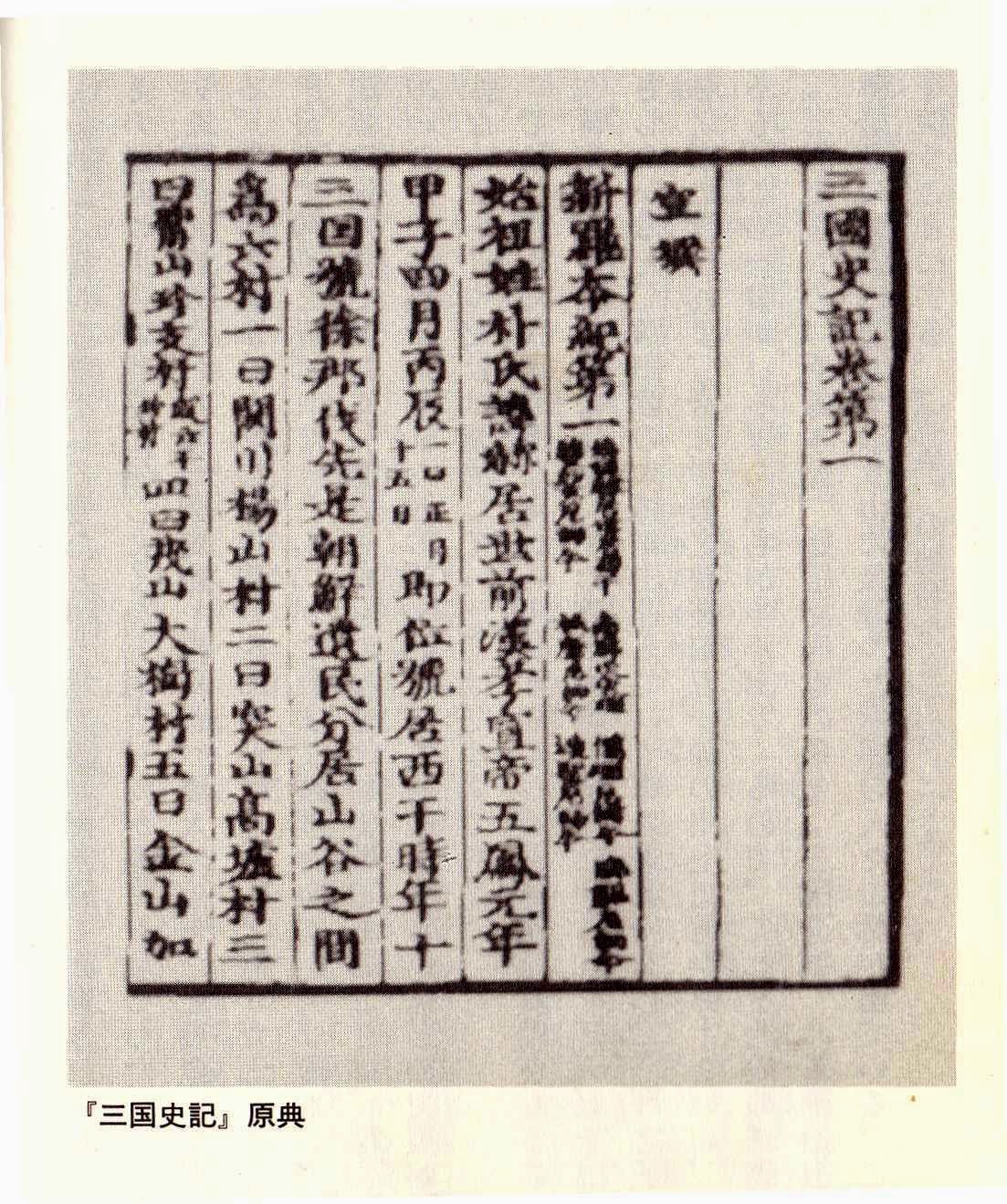

【高麗】1143年(金の皇統5年)、「朝鮮半島に現存する最古の歴史書」三国史記編纂開始(〜1145年)。

- 仁宗は金富軾に三国史記の執筆に取り掛かるように命じたが、 完成を見られずに在位24年間で逝去した。陵は開城の長陵である。

- この時期に史書が編纂された理由は明らかであろう。「文臣(門閥貴族)の武臣に対する勝利」を正統化する理論武装が必要だったのである。

*新羅・高句麗・百済の三国すべてを「我ら」と記録することで最大限中立的に記述したとされるが、内容面においても新羅の比重が大きく、南北時代(統一新羅時代)と高麗朝を経て新羅人たちが記録した史料に大きく依存したため、新羅への偏重がある。また、編纂者の金富軾が新羅王室に連なる門閥貴族であったため、また、高麗が新羅から正統を受け継いだことを顕彰するために、新羅寄りの記述が多い。中国の史書においてより早く登場する高句麗の建国(紀元前37年)を新羅の建国(紀元前57年)よりも後に据えるのは、その現れである。また三国以前の古朝鮮・三韓、三国並立期の伽耶・東濊・沃沮、新羅統一後の渤海などの記述がなされていないが、これは『三国史記』がすでに存在していた勅撰の『旧三国史』をより簡潔にまとめた形式をとっているためとも考えられている。しかしながら『旧三国史』に古朝鮮などの記事があったかどうかは、『旧三国史』が現存しないために確認は不可能。そもそも、成立から100年近く後の高麗の大文人の李奎報が「東明王篇」の序文で訝しんでいるように、勅撰の『旧三国史』のあったところに重撰となる『三国史記』の編纂が必要とされた理由については、歴史の改ざんも含め諸説あるが未だ定説は無い。

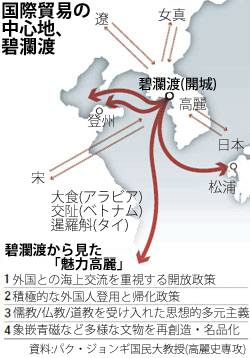

仁宗は金や宋との外交と交易にも注力した事で知られる。特に開京から近い礼成江河口にある港・碧瀾渡は貿易港として繁栄した。

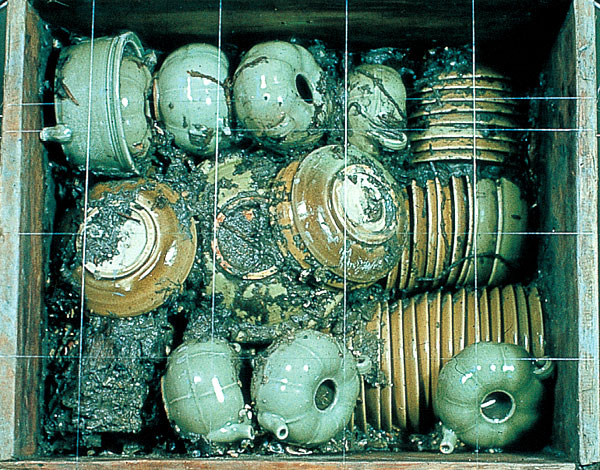

- 対宋貿易…高麗は宋に入朝し、親宋を標榜した。宋は高麗の最大の貿易国だった。高麗は宋に金・銅器・木材・棉織物・毛織物・花茣蓙・諸種の薬材・朝鮮人参を輸出し、宋から絹・陶磁器・薬材・書籍・楽器・香料を輸入した。1976年に韓国の全羅南道新安の沖で高麗と宋の難破船が発見され、宋と高麗の遺物18000点が引き揚げられた。

新安沈没船

陶磁器ゼミ(9)新安沖沈没船と元- 対アラビア貿易…高麗の首都の開京(現在の北朝鮮の開城市)の礼成江河口の国際貿易港だった碧瀾渡でアラビア商人が賑やかだった。『高麗史』の記録には1024年(顕宗15年)と1025年(顕宗16年)、1040年(靖宗6年)に大食国(アッバース朝)の商人らが高麗に入朝し、産物を献上したと記されている。高麗はアラビアから水銀・香料・ガラス工芸品・珊瑚を輸入した。この時代に高麗の名称がヨーロッパに知られ、アラビアの商人が高麗(コリョ)を「コリア」と呼び始め、今の朝鮮を指す英語表記「Korea」の基になった。

大食国の「バラ水」入りガラス瓶 !?- 対契丹貿易…高麗は建国初期から太祖が契丹との貿易を禁止した。遼を建国した契丹の国土が宋と高麗の間にかけて存在したので、高麗は海上貿易を通じて宋と交易した。3回目の遼の高麗侵攻が失敗に終わってから、高麗と遼は国交を回復し、高麗は遼に食料・銅・鉄・朝鮮人参を輸出した。高麗は遼から銀銭・羊・毛皮を輸入した。993年、契丹が高麗へ侵攻したときに、徐熙の外交努力により、以後契丹へ朝貢することで鴨緑江以東の領有を契丹から承認され、江東六城を築城するが、契丹が江東六城の割譲を要求して高麗が拒否したために、1010年契丹は再び高麗へ侵攻し、開城を占領する。撤退した契丹は高麗と1019年に講和を結び平穏な状態に戻り、高麗は契丹へ朝貢する。

- 対女真貿易…女真は宋に朝貢してきたが、12世紀に入ると満州で成長し、金を建国した。以後は女真に朝貢する。高麗は女真から毛皮や馬を輸入し、書籍や農機具を輸出した。

ある意味「貿易立国」は(戦争に至る軍事衝突の回避策という側面もあったので)当時の東アジアにおける最優先課題でもあったのである。

【日本】1146年(久安2年)、平忠盛が播磨守に任じられる。受領の最高峰といえる地位であり、受領から公卿への昇進も間近と思われた。

- しかし翌久安3年(1147年)6月15日、清盛の郎党が祇園社神人より武具を咎められて小競り合いとなり、多数の負傷者が出て郎等の放った矢が宝殿に当たる騒ぎとなる(祇園闘乱事件)。

祇園闘乱事件 - Wikipedia

平清盛 第13回 「祇園闘乱事件」: こんなことしてません? - 忠盛はすぐに下手人を検非違使庁に引き渡すが、祇園社の本寺である延暦寺は納得せず、忠盛・清盛の配流を求めて強訴を起こした。忠盛にとっては大きな危機だったが、鳥羽法皇は忠盛の有する軍事的・経済的実力を重視して延暦寺の要求を斥け清盛の罪を贖銅三十斤という罰金刑にとどめた。事件後、忠盛は伊勢の自領を祇園社に寄進して関係修復を図る。

*『十訓抄(7-27)』には、若い頃の清盛について「人がとんでもない不都合な振る舞いをしても、冗談と思うことにした」「やったことがちっともおかしくなくても、相手への労わりとしてにこやかに笑い、とんでもない誤りをしても、役立たずと声を荒らげることはない」「冬の寒い時に身辺に奉仕する幼い従者を自分の衣の裾の方に寝かせ、彼らが朝寝坊をしていたらそっと床から抜け出して存分に寝かせた」「最下層の召使いでも、彼の家族や知り合いの見ている前では一人前の人物として扱ったので、その者は大変な面目と感じて心から喜んだ」という逸話が記されている。

連載 プロマネの現場から 第54回 平清盛の魅力を考える

- その後、清盛に代わり正室腹の異母弟の平家盛が常陸介・右馬頭に任じられ頭角を現す。既に母を亡くし問題を起こした清盛に替わって、母方の後見の確かな家盛が家督を継ぐ可能性もあったが久安5年(1149年)に家盛は急死。清盛の嫡流としての地位が磐石となる。家盛の同母弟・頼盛は15歳の年齢差もあって統制下に入り清盛も兄弟間の第二の者として遇するが、経盛・教盛に比べてその関係は微妙なものであり続けた。

平家盛 - Wikipedia

平家盛 - 同年、清盛は安芸守に任じられて瀬戸内海の制海権を手にすることで莫大な利益をあげ、播磨守となった父と共に西国へと勢力を拡大。またこの頃より宮島の厳島神社を信仰するようになる。

【中国】1148年(紹興18年)、朱熹が19歳で科挙に合格。

- この時の席次は合格者330人中278番だった。この頃は高宗の信頼を受けた宰相の秦檜が権勢を振るっており、秦檜は金との講和に反対する者を弾圧していた。科挙にもその影響がでており、講和に反対するような答案を提出したものは点が低くなった。朱熹が低い席次であるのにはそうした理由があると考えられている。

【日本】久安4年(1148年)、藤原忠隆が公卿に昇進すると平忠盛は四位の最上位者となり、翌久安5年(1149年)には忠隆の後任として内蔵頭となった。

- 仁平元年(1151年)、平忠盛が刑部卿となる。この時、鳥羽法皇に意見を求められた藤原頼長は「生まれは卑しいものの、正四位上・内蔵頭・播磨守を歴任しているので問題はない」という見解を示した(『台記別記』)。

【中国】1151年(紹興21年)、朱熹は左迪功郎と言う階官(官職の上下を表すもの)を与えられ、泉州同安県(現在の福建省同安県)の主簿(帳簿係)に任官された。

- この任官途中で父の同門であった李侗(李延平)と出会い、その教えを受けている。それまで朱熹は儒学と共に禅宗も学んでいたのだが、李延平の禅宗批判を聞いてその考えに同調し、以後は禅宗を捨てて儒学だけを志すようになる。

- 1156年(紹興26年)、泉州での主簿(帳簿係)の任期である3年を過ぎたが、後任がやって来ないのでもう一年だけ勤め、それでも後任がやってこないために自ら辞している。

【日本】仁平3年(1153年)、平忠盛が公卿昇進を目前としながら58歳で死亡。

- 頼長は『宇槐記抄』にて「数国の吏を経、富巨万を累ね、奴僕国に満ち、武威人にすぐ。人となり恭倹、いまだかつて奢侈の行いあらず、時人これを惜しむ」とその死を悼んだ。

- 以降は清盛が忠盛の死後に平氏一門の棟梁となる。父から受け継いだ西国の平氏勢力をさらに強化していた。

【日本】1156年(保元元年)、保元の乱。皇位継承問題や摂関家の内紛により朝廷が後白河天皇方と崇徳上皇方に分裂し、双方の武力衝突に至った。

保元の乱 - Wikipedia

【日本】1158年(保元3年)、平清盛が大宰大弐となり、日宋貿易に深く関与。

- 日本で最初の人工港を博多に築き貿易を本格化させる。さらには瀬戸内海の海賊を伊勢平氏勢力下の水軍に編成して瀬戸内海交通の支配を強め、寺社勢力を排除して航路を掌握。

- 航路の整備や入港管理を行い、宋船による厳島参詣を行う。

【中国】1160年(紹興30年)、朱熹は父親と同じように祠官に任命されることを希望し、それが認められると李延平の元で学問に励むようになった。

【日本】1160年(平治元年)、平治の乱。後白河上皇側と二条天皇側の双方とも有力な廷臣が共倒れとなり、多くの軍事貴族が戦乱で淘汰された為、平氏一門が漁夫の利を得る形となった。

*この時に助命された源頼朝や牛若丸(源義経)といった源氏の子孫達がやがて…

平治の乱 - Wikipedia

- 院庁別当・左馬寮・内蔵寮などの要職を占め、政治への影響力を増大させる。

- 知行国も平家貞が筑後守、藤原能盛が壱岐守・安芸守、源為長が紀伊守となるなど、一門だけでなく郎等にも及びその経済基盤も他から抜きん出た。

- 京都の治安維持・地方反乱の鎮圧・荘園の管理の役割も独占するところとなり、国家的な軍事・警察権も事実上掌握。

- 平清盛はその経済力・軍事力を背景に朝廷における武家の地位を確立。永暦元年(1160年)6月に正三位に叙され、8月に参議に任命され、武士で初めて公卿(議政官)の地位に就任。やがて一門からも公卿・殿上人が輩出し、平氏政権が形成されていく。

- 勢力基盤であった伊勢の産出する水銀などを輸出品に対宋貿易を強化。

【中国】1162年(紹興32年)、南宋の第2代皇帝(在位1162年〜1189年)孝宗の時代が始まる。

【日本】同1162年(応保2年)、後白河が日宋貿易の発展を目論んで摂津の大輪田泊を修築しする。

【日本】1164年(長寛2年)8月26日、保元の乱で讃岐(香川県)に配流された祟徳上皇が46歳で崩御。一説によれば三木近安によって暗殺されたとも。

出生では戸籍上は鳥羽上皇の長子といいながら、実は鳥羽上皇の女御と鳥羽上皇の父親である白河法皇との間にできた不義の子という因縁付き。わずか5歳で即位しながら、その後の権力争いによって22歳の若さで退位を迫られ、名ばかりの上皇とされる。「保元の乱」を起こすも失敗に終わり、讃岐の地に流され、そこで生涯を終える。この薄幸の生涯が怨霊伝説の源泉となる。菅原道真、平将門と並び称される「日本三大怨霊」の一角を占めるが、正面切って天皇家を呪ったのは崇徳上皇だけである。

- 保元の乱が終結してしばらくの間は、崇徳院は罪人として扱われた。それは後白河天皇方の勝利を高らかに宣言した宣命(『平安遺文』2848)にも表れている。崇徳院が讃岐国で崩御した際も、「太上皇無服仮乃儀(太上皇(崇徳上皇)、服仮(服喪)の儀なし)」(『百錬抄』)と後白河院はその死を無視し、「付国司行彼葬礼、自公家無其沙汰(国司を付けてかの(崇徳上皇)の葬礼を行い、公家よりその沙汰なし)」(『皇代記』)とあるように国司によって葬礼が行われただけで、朝廷による措置はなかった。崇徳院を罪人とする朝廷の認識は、配流された藤原教長らが帰京を許され、藤原頼長の子の師長が後白河院の側近になっても変わることはなかった。当然、崇徳院の怨霊についても意識されることはなかった。

- 最初の状況変化は安元3年(1177年)に起こった。この年には延暦寺の強訴、安元の大火、鹿ケ谷の陰謀が立て続けに起こり、社会の安定が崩れ長く続く動乱の始まりとなったのである。『愚昧記』安元3年5月9日条にも「讃岐院ならびに宇治左府の事、沙汰あるべしと云々。これ近日天下の悪事彼の人等所為の由疑いあり」とあり、以降、崇徳院の怨霊に関する記事が貴族の日記に頻出するようになる。『愚昧記』5月13日条によると、すでに前年には崇徳院と藤原頼長の怨霊が問題になっていたという。

- 振り返ってみれば安元2年(1176年)には建春門院・高松院・六条院・九条院が相次いで死去している。こうして後白河や忠通に近い人々が相次いで死去したことで、崇徳や頼長の怨霊が意識され始め、翌年の大事件続発がそれに拍車をかけたのである。

- 崇徳の怨霊については『吉記』寿永3年(1184年)4月15日条に藤原教長が崇徳院と頼長の悪霊を神霊として祀るべきと主張していたことが記されており、かつての側近である教長がその形成に深く関わっていたと見られる。精神的に追い詰められた後白河院は怨霊鎮魂のため保元の宣命を破却し、8月3日には「讃岐院」の院号が「崇徳院」に改められ、頼長には正一位太政大臣が追贈された(『百錬抄』)。その後も京の大火、妖星の出現、源平の騒乱、平清盛の怪死などが皆、崇徳上皇の祟りと囁かれ続ける。

- 寿永3年(1184年)4月15日には保元の乱の古戦場である春日河原に「崇徳院廟」(のちの粟田宮)が設置された(応仁の乱後に衰微して天文年間に平野社に統合)。また崩御の直後に地元の人達によって御陵の近くに建てられた頓証寺(現在の白峯寺)に対しても官の保護が与えられたとされている。

*「配流後、二度と京の地を踏めなかった無念から、憤死後荼毘に付されたが遺体が3日3晩燃え続け、その煙は天に昇らず京のほうに流れ低く留まった(白峰寺・白峰御陵)」「その遺骨は四国の白峰山に埋葬されたが、埋葬時には、一点にわかに掻き曇り、激しい風雨が襲い、突然の雷鳴も轟き、その棺からは真っ赤な血が流れ出した(高家神社血の宮(坂出市)にまつわる伝説)」。

- 13世紀に成立した「保元物語」や「平家物語」によれば、讃岐での軟禁生活の中で仏教に深く傾倒し、五部大乗経(法華経・華厳経・涅槃経・大集経・大品般若経)の写本作りに専念しており、戦死者の供養と反省の証にと、完成した五つの写本を京の寺に収めてほしいと朝廷に差し出した所、「呪詛が込められているのではないか」と疑われ、後白河法皇にこれを拒否されている。これに激しく怒った祟徳上皇は舌を噛み切って写本に「日本国の大魔縁となり、皇を取って民とし民を皇となさん」「この経を魔道に回向(えこう)す」と血で書き込んで海を泡だたせる様な怪異を起こし、その後は爪や髪を伸ばし続け夜叉のような姿になり、後に生きながら天狗になったとされている。

- 14世紀成立の「太平記」では「全国の天狗を眷属とし、様々な戦乱、祟りを引き起こしてきた」とされ、愛宕山で淳仁天皇や後鳥羽上皇らと天下を乱す相談をしている場面が描かれる(天狗評定)その姿は背中に大きな金の翼が生えたトビとされ、まさしく天狗の王そのもの。

- こうして怨霊としての崇徳院のイメージが定着。近世の文学作品である『雨月物語』(「白峯」で西行に怨みを語る)、『椿説弓張月』などにおいても怨霊として描かれ、現代においても様々な作品において怨霊のモチーフとして使われることも多い。

- その一方で後世には、四国全体の守り神であるという伝説も現われる。承久の乱で土佐国に流された土御門上皇(後白河院の曾孫)が途中で崇徳天皇の御陵の近くを通った際にその霊を慰めるために琵琶を弾いたところ、夢に崇徳天皇が現われて上皇と都に残してきた家族の守護を約束した。その後、上皇の遺児であった後嵯峨天皇が鎌倉幕府の推挙により皇位に就いたとされている。また、室町幕府の管領であった細川頼之が四国の守護となった際に崇徳天皇の菩提を弔ってから四国平定に乗り出して成功して以後、細川氏代々の守護神として崇敬されたと言われている(ともに『金毘羅参詣名所図会』・『白峰寺縁起』)

- 1868年、朝廷は崇徳上皇の神霊を京都に迎え、官幣大社として白峯神宮を創建。これは、戊辰戦争において上皇が幕府軍に味方することを恐れての事と言われている。その後も遷座の際の豪雨や、死後800年祭(1964年)における出火全焼事件と直後の雷雨など、事あるごとにその祟りが囁かれ続けてきた。

ここで興味深いのはむしろ(平清盛が朝廷で実権を握る契機となった)前関白藤原忠通(1164年薨去)、二条天皇(1165年崩御)、太政大臣藤原伊通(1165年薨御)、摂政近衛基実(1166年薨去)といった政治の中心人物達の死が怨霊伝説に組み込まれなかった事かもしれない。

*その一方で英国においてはホレス・ウォルポールの「オトラント城奇譚(The Castle of Otranto、1764年)」においてホーエンシュタウフェン朝神聖ローマ帝国皇帝フリードリヒ2世(Friedrich II.,在位1220年〜1250年)/ シチリア王フェデリーコ1世(在位1197年〜1250年)が、ある種の怨霊として描かれ、これがゴシック・リヴァイヴァル文学の嚆矢となる。

【中国】1165年(大定5年)、金の世宗(在位1161年〜1189年)が南宋との間に和約を締結。

- いわゆる「乾道和約」。以降金と南宋は40年の長きにわたって交戦することがなかった。

- 前後して前関白藤原忠通(1164年薨去)、太政大臣藤原伊通(1165年薨御)、摂政近衛基実(1166年薨去)など、政治の中心人物たちが相次いでこの世を去る。そして基実が薨去した際、清盛は摂関家が蓄積してきた荘園群を基実の正室・盛子(清盛の娘)に伝領させる事に成功。これにより厖大な摂関家領を自己の管理下へ置くことになった。摂関家を嗣いだ基房は伊勢平氏による押領だと非難したが、この事件は摂関家の威信の低下を如実に表す一方で、清盛一族に大きな経済基盤をもたらす事になったのである。

- 清盛は院近臣の昇進の限界とされていた大納言となり女婿の基実を補佐していたが、基実が急死して後白河院政が復活すると「勲労久しく積もりて、社稷を安く全せり。その功、古を振るにも比類少なければ、酬賞無くてやは有るべき」という理由で仁安元年(1166年)に内大臣へ昇進。

- 大臣に昇進できたのは摂関家(中御門流・花山院流も含む)・村上源氏・閑院流に限られていて、清盛の昇進は未曾有のものだった。翌年には太政大臣となるが、太政大臣はすでに実権のない名誉職となっていて僅か3ヵ月で辞任。

- この時期の清盛の出世について「当時の貴族社会の中では清盛を白河上皇の落胤とする説が信じられており、このことが清盛の異例の昇進に強く影響した」という説もある。

- 一方、橋本治はこれについて憲仁親王が立太子の式を挙げた場所が摂関家の正邸・東三条殿であったことに注目し、東三条殿の当時の所有者が清盛の娘の盛子であった(基実はこの立太子式の3ヶ月前に薨去)ことが強く影響したという説を立てている。橋本によれば、清盛はこの状況を奇貨として滋子の生んだ皇子の養母を「先の摂政の未亡人」である盛子に引き受けさせ、「東宮の養母の父親」である清盛が内大臣や太政大臣に出世する口実としたとされる。

【日本】1168年(仁安3年)、六条天皇が退位して憲仁親王が即位(高倉天皇)。高倉の即位は、清盛だけでなく、安定した王統の確立を目指していた後白河も望んでいたものであり、後白河と清盛は利害をともにする関係にあったといえる。

- この時期まで後白河と清盛の関係は良好であった。

- 当時後白河は院政の強化を図っており、清盛の長男・平重盛に軍事警察権を委任し、東海道・東山道・山陽道・南海道の追討を担当させた。また、内裏の警備のために諸国から武士を交替で上京させる内裏大番役の催促についても、清盛が担うようになっていた。こうした動きは、院と深く連携して院政の軍事警察部門を担当することを平氏政権の基盤に置くものであり、その中心には重盛がいたが、その一方で清盛は、西国に築いた強固な経済・軍事・交通基盤によって、院政とは独自の路線を志向するようになっていたと考えられている。

【中国】1170年(乾道6年)、朱熹が崇安県に社倉を設け、難民の救済に当たった。

- 王安石の青苗法を参考にしたと思われる。社倉とは収穫物を一時そこに保存しておき、端境期や凶作などで農民が窮乏した時に低利で貸し付けるというもの。

- こうした貸付は地主も行っていたが、利率が10割にも及ぶ過酷なものであり、これが原因で没落してしまう農民も少なくなかった。

【日本】同1168年(仁安3年)、清盛出家。

- 公式には「寸白(すびゃく=サナダムシ)」を原因とする病に倒れたせいと発表される。清盛の病状が政情不安をもたらすことを危惧した後白河上皇は、当初の予定を早めて六条天皇から憲仁親王に譲位させることで体制の安定を図った。

- 政界から引退した清盛は福原の山荘へ移ると厳島神社を整備し、日宋貿易および瀬戸内海交易に積極的に取り組み始めた。後白河も清盛の姿勢に理解を示し、嘉応元年(1169年)から安元3年(1177年)まで毎年のように福原の山荘へ赴いている。

*朝廷から表面上姿を消す事である種の神秘性を帯びたとも。 - 嘉応2年(1170年)後白河は福原山荘にて宋人と対面しているが、これは宇多天皇の遺戒でタブーとされた行為であり、九条兼実は「我が朝、延喜以来未曾有の事なり。天魔の所為か」(『玉葉』)と驚愕している。

- 同年に藤原秀衡が鎮守府将軍になるが、日宋貿易の輸出品である金の貢納と引き換えに任じられたと推測される。これについても兼実は「夷狄(いてき)」の秀衡を任じたことは「乱世の基」であると非難しているが、これらの施策により日宋貿易は本格化していくのである。

【日本】1169年(嘉応元年)、後白河上皇も出家して法皇となる。

【高麗】1170年(金の大定10年)、武臣である鄭仲夫が政変を起こして国王と太子を廃位し、明宗を擁立。武臣政権時代(1170年〜1268年)が始まる。

- 毅宗(在位1146年〜1170年)の時代に入ると、宦官による政治や、武臣を蔑ろにする風潮が蔓延になり、武人たちの不満が高まっていく。そうした時代を背景に起こった事件だった。

- 1173年(金の大定13年)、武臣政權に反感を持っていた金甫當が反乱を起こし、毅宗復位運動をしたが失敗し、毅宗も同年殺されてしまう。

- 初代執権者の李義方は太子妃を廃して、自分の娘を嫁がせるが、1174年(金の大定14年)に殺害されると、娘も廃立される。李義方の娘は40年後、太子が即位すると皇后となる。

- 李義方を除いて執権した鄭仲夫も1179年(金の大定19年)に暗殺される。その後、慶大升・李義旼が政権を握り、最終的に執権した崔忠献は1196年(金の明昌5年)に政権を掌握、明宗(在位1170年〜1197年)を廃位させ、神宗(1197年〜1204年)を擁立。

- 崔氏による武人政権は4代続く安定政権を建てた。1219年(金の興定3年)に崔忠献が死去すると、息子の崔瑀が1249年まで30年間執権する。崔瑀の時代には首都が開京から江華へと遷都された。崔瑀に続き、息子の崔沆が1257年まで執権、崔沆に続き息子の崔竩が執権するが、わずか1年後の1258年に崔沆は暗殺され、1196年から60年間続いていた崔氏政権が終わり、金俊・林衍・林惟茂による武人政権が成り立つが1270年に武人政権の第11代で、最後の執権者の林惟茂が殺害されると、100年間続いていた武臣政権は終末を迎えた。

- 実は高麗武臣時代とは(門閥貴族の中央政権への影響力を削ぐ為)科挙が普及していった時代でもある。その一方で(その起源が新羅時代まで遡る)門閥貴族達は在地豪族として「領主が領土と領民を全人格的に代表する農本主義的伝統」に立脚する悠々自適の生活を文禄・慶長の役(1592年〜1593年、1597年〜1598年)の頃まで続けていく事になる。

高麗時代には仏教思想の体系が整備され、仏教と係わる書籍を集めて体系化した『大蔵経』が編纂された。『大蔵経』の内容は仏教の経典の集大成であり、釈迦の説教を記録した「経蔵」、すべての戒律を記録した「律蔵」、仏者の論説を記録した「論蔵」の3点で構成されている。高麗は外勢の侵入を受ける度に仏陀の力を借りて勝利しようとし『大蔵経』を刊行した。モンゴルの侵攻開始時には『八萬大蔵経』を刊行している。38年の月日を経て完成した『八萬大蔵経』はその膨大な経典が収録されているにもかかわらず、校訂の精緻さと字体の美しさがそのすみずみにまで及んでおり、その点がひとつの特長として評価され、世界遺産に登録されている。『八萬大蔵経』は現在、海印寺にて保管されている。

その一方で高麗においては道教も盛んだった。不老長生と現世での豊かさを追い求めることを特徴にする道教を信仰する人々は、幾多の神々に仕え、災いから脱して救援を望み、国の平安と王室の繁栄を祈った。このため道教的行事がよく開催され、宮廷では天に祭祀を執り行なう醮祭が開催された。新羅後期に流行った風水地理説もまた未来を予言する図讖思想が追加され、高麗時代に大きく流行。開京と西京(平壌)が明堂であるという説が確立し、西京遷都と北進政策推進の理論的根拠となった。しかしこのような明堂説は開京勢力と西京勢力の政治的闘いに利用されてしまう(仏教層妙清の「西京遷都運動」、および妙清の乱)。そして文宗の治世以後にはソウルが明堂であるという噂が流布し、こちらを南京と改称して王宮を建て、王がしばらく留まった。

高麗は役人を養成するために、全国に多くの学校を建てて民衆への教育を奨励した。開京には今の国立大学校にあたる国子監があった。国子監には国子学、太学、四門学のような儒学部と律学、書学、算学などの技術学部があった。儒学部には名望高い高位級貴族の子弟が入学し、技術学部には下級貴族の子弟と庶民の子弟が入学した。そして地方には地方貴族と庶民の教育を担当する郷校があった。そして光宗代(在位949年〜975年)以降の科挙実施もあって漢文学が大きく発展。成宗の治世以後は文治主義が盛んになったことにより、漢文学が貴族の必須教養となり、朴寅亮や鄭知常など優秀な詩人が登場した。高麗文学は初期の詩と中期・後期の小説で区分できる。高麗仁宗時代の詩人、鄭知常の漢詩『送人』は「雨歇長堤草色多(雨が上がり長い堤は草色が濃い)」で始まる七言絶句で、現在まで愛されている。その他に文学の形式の高麗歌謡が流行り、恋人との別れを悲しむ『西京別曲』、『カシリ(行ってしまいますよね)』がある。また俗世を脱して自分の寂しさや悲哀を歌った『青山別曲』は『西京別曲』・『カシリ』と共に現存する高麗歌謡として高く評価されている。中期と後期には執権者や社会の矛盾を風刺した小説が書かれた。特に物事を擬人化して創作した仮伝体小説が流行った。酒を擬人化した林椿の『麹醇伝』や李奎報の『麹先生伝』が特に有名である。

贅沢に生きた高麗の貴族は自らの欲望を満たすために多様な芸術作品を作って鑑賞した。中でも一番脚光を浴びた分野が工芸の世界で、貴族の生活道具や、仏教儀式に使われる道具などを中心に発展した。高麗の磁器は新羅と渤海の伝統と技術を土台にし、宋の磁器技術を受け入れ、貴族の全盛期であった11世紀に独自の境地を成した。特に翡翠色が出る青磁が在郷貴族の手厚い庇護を受けて発展。

*儒教が絶対的官学となった朝鮮王朝代(1392年〜1910年)にはこうした文化が「退廃的」と全面否定され、無地の白磁が流行する事になる。絵画の場合、王族と貴族の依頼によって仏画が描かれた。特に高麗の画家は極楽往生を祈る阿彌陀仏図と地蔵菩薩図、観世音菩薩図を描いた。現存する高麗仏画160点のうち130点が日本にある。また、仏教の経典を筆写する時、その経典の内容を絵で説明した写経画も流行った。高麗後期には四君子(梅・蘭・菊・竹)を主題にした文人画が流行った。

その一方で「香徒」が広まる。これは仏教の組織の一つで、危機が迫る時に備え、香木を埋め、来世で弥勒菩薩に救われるのを念願した一連の活動を行う民の群れを指したが、高麗時代には農民の生活と儀礼・労働をはじめ生を営む共同体の組織でもあった。また民衆社会では作曲家と作詞者の名前が不明である俗謡という歌謡が流行った。

【日本】1171年(承安元年)、清盛が娘の徳子(建礼門院)を高倉天皇の中宮とする。

- 清盛一族と同様に、建春門院に連なる堂上平氏(高棟流)も栄達し、両平氏から全盛期には10数名の公卿、殿上人30数名を輩出するに至った。さらには日宋貿易によって得た莫大な財貨を手にし全国に500余りの荘園を保有。

- 『平家物語』によれば、平時忠は「平家一門でない者は人ではない(この一門にあらざれば人非人たるべし)」と放言したと伝えられている。

- 福原で後白河法皇と清盛が千僧供養を行ったのもこの時期。

【日本】1173年(承安3年)、平清盛が摂津国福原の外港にあたる大輪田泊(現在の神戸港の一部)を拡張し、3月に正式に国交を開いて貿易振興策を行う。

【日本】1176年(安元2年)、後白河の寵愛する建春門院(平滋子)が死去。長らく続いた後白河と清盛の良好な関係に大きな変化が生じ始める。

- 建春門院は、後白河と清盛の関係をつなぐ重要な存在であったのである。そしてその死以降、両者間に蓄積していた対立点が次第に顕在化してくる。

- 高倉天皇は成人して政治への関与を深めていたが、後白河も院政継続を望んでいたため、高倉を擁する平氏と後白河を擁する院近臣の間には人事を巡って鋭い対立が生じていた。院近臣の藤原定能・藤原光能が蔵人頭になったことに対抗して、平氏側からは重盛・宗盛がそれぞれ左大将・右大将になるなど、しばらくは膠着状態が続いた。

- 後白河は福原を訪れて平氏との関係修復を模索するが、ここに突然、新たな要素として延暦寺が登場。加賀守・藤原師高の目代であり弟である藤原師経が白山の末寺を焼いたことが発端で、当初は目代と現地の寺社によるありふれた紛争にすぎなかったが、白山の本寺が延暦寺であり、師高・師経の父が院近臣の西光だったため、中央に波及して延暦寺と院勢力との全面衝突に発展してしまう。この強訴では、重盛の兵が神輿を射るという失態を犯したことで延暦寺側に有利に事が運び、師高の配流・師経の禁獄で一旦は決着。

嘉応の強訴 - Wikipedia

【日本】1177年(治承元年)6月、いわゆる「鹿ケ谷の陰謀」。京都、東山鹿ヶ谷(現在の京都市左京区)の静賢法印(信西の子)の山荘において平家打倒の謀議が行われたとされた。

鹿ケ谷の陰謀 - Wikipedia

れきたん歴史人物伝/鹿ヶ谷の陰謀が発覚 〜平氏の専横が生んだ歪み〜

- 多田行綱の密告で露見したが、これを契機に清盛は院政における院近臣の排除を図る。西光は処刑とし、藤原成親は備前国へ流罪、俊寛らは鬼界ヶ島に流罪に処したが、後白河法皇に対しては罪を問わなかった。

- 実際に平氏打倒の陰謀があったかは不明であり、直前に後白河法皇から延暦寺攻撃を命じられた清盛が、延暦寺との衝突を回避するために行ったとする見方もある。

-

4月に大内裏・大極殿・官庁の全てが全焼する大火が発生した(太郎焼亡)。この大火は後白河に非常に大きな衝撃を与えた。このような中で延暦寺への恨みを抱く西光は後白河に、天台座主・明雲が強訴の張本人であり処罰することを訴える。明雲は突如、座主を解任されて所領まで没収された上、伊豆に配流となった。激怒した延暦寺の大衆が明雲の身柄を奪回したため、ここに延暦寺と院勢力との抗争が再燃することになる。後白河は清盛に延暦寺への攻撃を命じるが、清盛自身は攻撃に消極的であり、むしろ事態を悪化させた後白河や西光に憤りを抱いていた。多田行綱からの密告があったのは延暦寺攻撃直前の6月1日の事だった。

-

この事件の結果、後白河は多くの近臣を失い、政治発言権を著しく低下させてしまう。また、成親と婚姻関係を結び、一貫して盟友関係にあった重盛の平氏政権後継者としての地位もまた、彼が清盛の現在の正室であった時子の所生ではないこともあって、動揺することになる(重盛は清盛最初の正妻であった高階基章の娘の所生)。

【日本】1179年(治承3年)、いわゆる「治承三年の政変」。

治承三年の政変 - Wikipedia

「治承三年の政変」

- 後白河法皇は治承3年(1179年)6月に娘の盛子が死亡すると直ちに盛子の荘園を清盛に無断で没収。さらに7月、重盛が42歳で病死するとまた、重盛の知行国であった越前国を没収。さらに20歳の近衛基通(室は清盛女・完子)をさしおいて、8歳の松殿師家を権中納言に任じた。この人事によって摂関家嫡流の地位を松殿家が継承することが明白となり、近衛家を支援していた清盛は憤慨する。

- 11月14日、福原から軍勢を率いて上洛してクーデターを決行。松殿基房・師家父子を手始めに、藤原師長など反平氏的とされた39名に及ぶ公卿・院近臣(貴族8名、殿上人・受領・検非違使など31名)を全て解任とし、代わって親平氏的な公家を任官した。

- 後白河法皇は恐れを覚えて清盛に許しを請うが、清盛はこれを許さず、11月20日には鳥羽殿に幽閉。ここに後白河院政は完全に停止された。清盛は、後の処置を宗盛に委ね福原に引き上げる。

- しかし、院政停止後の政権構想は拙いものだった。高倉天皇・近衛基通・平宗盛の三人はいずれも政治的経験が未熟であり、結局は清盛が表に出てこざるを得なくなってしまうのである。清盛は、解官していた平頼盛・花山院兼雅の処分を解除するなど一門の結束につとめ、基通の補佐のため藤原氏の有力者である左大臣・藤原経宗、右大臣・九条兼実の懐柔を図った。実際の政務に関しては、平時忠・四条隆季・土御門通親などの能吏が清盛の代弁者となった。

【中国】同1179年(淳熙6年)、朱熹が南康軍(江西省。軍は州の下、県の上の行政単位)の知事となる。

- 朱熹は自ら教鞭を取って民衆の中の向学心のある者に教育を授け、太宗によって作られた廬山の白鹿洞書院を復興させた。また税制の実態を見直して減税を行うように朝廷に言上している。

- 1180年(淳熙7年)には凶作が酷かったので、主戸(地主層、主戸客戸制を参照)に食料の供出を命じ、貧民にこれを分け与えさせた。もし供出を拒んで食料の余剰を隠した場合には厳罰に処すると明言し、受け取った側が後に供出分を返還できない場合は役所から返還すると約束した。この施策により、凶作にもかかわらず他地域へ逃げる農民はいなかったと言う。

- 朱熹はこのように精力的に政治を行った一方で、何度も知事の任命を辞退し、着任してからも自分自身に対する弾劾を出して罷免と元の祠官の地位を要求。

【日本】治承4年(1180年)、「治承・寿永の乱(〜1185年)」が始まる。

- 2月、高倉天皇が譲位、言仁親王が践祚(安徳天皇)。安徳天皇の母は言うまでもなく清盛の娘・徳子である。名目上は高倉上皇の院政だったが、平氏の傀儡政権であることは誰の目にも明らかだった。さらに、法皇を幽閉して政治の実権を握ったことで多くの反平氏勢力が生み出されていく。

- 第一波となったのは、後白河法皇の第3皇子・以仁王の挙兵だった。以仁王は優秀だったが、平氏方である建春門院の圧力で親王宣下も受けられず、八条院の猶子となって即位の機会を伺っていたものの、今回のクーデターでその望みは絶望的なものとなっていたのである。以仁王には、八条院直属の武力ともいえる源頼政・下河辺行義・足利義清・源仲家などが付き従い、平氏に反発する興福寺・園城寺もこの動きに同調。しかし計画は未然に発覚。清盛の手早い対策により検非違使で平氏家人の藤原景高・伊藤忠綱が300騎の兵で追撃して、以仁王と源頼政らを討ち取った。しかし寺社勢力、特に園城寺と同じ天台宗で親平氏の延暦寺でも反平氏勢力の動きがあり、清盛は有力寺社に囲まれ平氏にとって地勢的に不利な京都の放棄を決定する。

- 6月、一門の反対を押し切り、平氏の拠点である国際貿易港の大輪田泊(現在の兵庫県神戸市)を臨む地への遷都を目指して福原行幸を強行。その一方では以仁王の令旨が全国各地に飛び火し、8月には伊豆に流されていた源頼朝、武田信義を棟梁とする甲斐源氏、9月には信濃国において木曾義仲が挙兵。これに対して清盛は頼朝らの勢力拡大を防ぐため、平維盛を総大将とした大軍を関東に派遣したが、富士川の戦いでは交戦をせずに撤退してしまう。

*これにより駿河・遠江は甲斐源氏の勢力下に入った。源頼朝はこの機を捉えて上洛を検討するが、坂東経営を優先すべきという意見を受け入れ鎌倉に帰還。その後、巨大になった武士団を統率すべく侍所を新設し、和田義盛を別当、梶原景時を所司に任じる。 - この敗戦を契機に寺社勢力、特に以仁王の反乱に協力的であった園城寺・興福寺が不穏な動きを見せ始める。さらには近江源氏が蜂起し園城寺・延暦寺の反平氏分子と提携して、物流の要所・琵琶湖を占拠し、反乱勢力は旧都を攻め落とす勢いにまで成長。また九州でも反乱が勃発、高倉帝や公家衆、さらに平氏一門や延暦寺からも遷都を望まない声が高まった。

- 11月23日、清盛は平安京に還都する。12月になると平知盛・平資盛・藤原清綱らが率いる軍勢を差し向けて園城寺を焼き払い、近江源氏の山本義経・柏木義兼を打ち破って、近江の平定に成功した(近江攻防)。次に清盛が標的としたのは、畿内最大の反平氏勢力・興福寺。背後の脅威を一掃すべく重衡を総大将とした大軍を南都に派遣、12月28日、興福寺・東大寺など南都の諸寺を焼き払った(南都焼討)。確かにこれにより都周辺の反平氏勢力の動きは鎮静化したものの、数千もの市民を犠牲とし、同地方にある大仏の殆どを焼失させる惨事となり、清盛自身も「仏敵」の汚名を着ることとなる。

- その一方ではこの年の末までに平氏の勢力基盤である西国においても伊予国の河野通清・通信父子、翌治承5年(1181年)には豊後国の緒方惟栄・臼杵惟隆・佐賀惟憲ら豪族が挙兵。伊勢志摩においても反乱の動きがあった。東国においても平氏方であった佐竹秀義などが頼朝によって討伐されている。

【中国】1181年(淳熙8年)、南康軍での手腕を認められた朱熹が提挙両浙東路常平茶塩公事に任命され、積極的に官僚に対する弾劾を行う。

- 中でも1182年(淳熙9年)7月から始まる知台州(台州の知事。台州は現在の浙江省臨海県)の唐仲友に対する弾劾は激しく、六回に及ぶ上奏を行っており、その内容も非常に詳細であった。しかしそれに対する朝廷の反応は冷たかった。

- これを朱熹を嫉視した官僚たちによる冷遇と見ることも出来るが、朱熹のこの弾劾が当時の状況と照らし合わせて妥当であったかどうかも疑問視されている。朱熹の弾劾文で指摘されている唐仲友の悪行が事実だとしても、当時の士大夫階級の官僚の中で唐仲友だけが飛び抜けて悪辣であったのかどうかは疑わしい。朱熹がなぜ唐仲友だけをこれほど執拗に弾劾したのかは不明である。 結局、唐仲友は孝宗によって軽い罪に問われただけであった。これに不満を持ったのか、朱熹はその後の何度かの朝廷からの召し出しを断り、かねてからの希望通り祠官に任ぜられて学問に専念するようになる。

【日本】同1181年(治承5年)閏2月4日、平清盛が没する。享年64歳。

- 清盛は京都を中心に新体制を築こうと、畿内近国の惣官職を置いて宗盛を任じたが、それは天平3年(731年)に京・畿内を対象に兵馬の権を与えられた新田部親王の例に倣ったものであり、畿内近国に兵士役と兵糧米を課して臨戦体制を築いた。また丹波国に諸荘園総下司職を設けて、平盛俊を任じた。さらに越後国の城資永、陸奥国の藤原秀衡に源頼朝・武田信義追討の宣旨を与えている。

- 2月26日には平重衡の鎮西下向を中止し、宗盛以下一族の武士が東国追討に向かう事が決められていたが27日に熱病に倒れる。死期を悟った清盛は、自分の死後はすべて宗盛に任せてあるので、宗盛と協力して政務を行うよう法皇に奏上したが、返答がなかったため、恨みを残して「天下の事は宗盛に任せ、異論あるべからず」と言い残し、閏2月4日に九条河原口の平盛国の屋敷で死亡。これによって平氏の新体制作りは計画倒れに終わった。

- 『平家物語』では清盛が死に臨んで「葬儀などは無用。頼朝の首を我が墓前に供えよ」と遺言を残したとしている。死亡した年の8月1日、頼朝が密かに院に平氏との和睦を申し入れたが、宗盛は清盛の遺言として「我の子、孫は一人生き残る者といえども、骸を頼朝の前に晒すべし」と述べてこれを拒否し、頼朝への激しい憎悪を示した。

- 嫡男の重盛はすでに病死し、次男の基盛も早世していたため、平氏の棟梁の座は三男の宗盛が継承。しかし全国各地で相次ぐ反乱に対処できず、後白河法皇の奇謀に翻弄された上、院政勢力も勢力を盛り返すなど、平氏は次第に追いつめられていく。

【日本】1183年(寿永2年)、倶利伽羅峠の戦い。平氏軍が壊滅し、木曽義仲軍の攻勢の前に成す術無く都落ちする。しかし木曽義仲も翌年初頭に源頼朝軍の手で討たれた。

- 折からの飢饉(養和の大飢饉)が小康状態となったこの年の4月、平氏は北陸の反乱勢力を討つべく平維盛・平通盛率いる大軍を派遣。越前・加賀の反乱勢力を撃破したものの、5月に加賀・越中国境の倶利伽羅峠で義仲軍に敗北する(倶利伽羅峠の戦い)。

- 7月には義仲軍は延暦寺まで到達。多田行綱は摂津・河内を占拠して平氏の補給路を遮断、遠江の安田義定も東海道を進撃して京都に迫った。京都の防衛を断念した平宗盛は、安徳天皇や三種の神器を保持しながら都落ちして西国に逃れていく。この時、後白河法皇は比叡山に脱出して都落ちに同行しなかったため、安徳天皇奉じる平氏の正統性は弱まることになった。こうした状況を背景に義仲軍は上洛を果たすが、期待された都の治安維持はうまく機能せず、しかも前年の飢饉の影響により義仲軍を養う食糧が不足して、市中で略奪や狼藉が横行する。また、天皇不在となってしまった都では安徳天皇に代わる天皇が必要となった。義仲はそれまでみずからが奉じてきた北陸宮の即位を強硬に主張し、高倉上皇の皇子のうちの誰かを即位させる存念であった後白河法皇や公卿達の反感を買ってしまう。このようなことから義仲の評判は地に落ち、頼朝の上洛を願う声が高まる。結局、義仲の北陸宮擁立は失敗。高倉上皇の第四皇子の尊成親王(後鳥羽天皇)が位につくと同時に二人の天皇が存在するという状態が発生した。

- 同年9月、後白河法皇の命により義仲軍は平氏追討のため山陽道へ出立したが、閏10月に備中水島で平重衡率いる平氏軍に大敗する(水島の戦い)。

- 義仲が出陣して不在の間に後白河法皇は頼朝に使者を送った。頼朝は法皇から上洛を催促されたが、鎌倉に留まって逆に法皇へ東海道・東山道・北陸道の国衙領・荘園をもとのように、国司・本所へ返還させる内容の宣旨発布を要請。その結果、法皇は義仲への配慮のため北陸道は除いたが、ほぼ上記の内容を認める寿永二年十月宣旨を頼朝へ発して東海道・東山道の荘園・国衙領を元の通り領家に従わせる権限(沙汰権)が頼朝に認められる事になる。また平治の乱以降流刑者という身分であった頼朝は、以前帯びていた従五位下の位階に復して流刑者の身分から脱っする事に成功したのである。頼朝は、既に実質的に東国を支配していたが、この宣旨発給により東国支配権を政府に公認され、その正統性を獲得したのだった。また、今まで反乱軍とみなされていた頼朝とその支持者たちの軍勢は反乱者とはみなされなくなった。その立場を利用して寿永二年十月宣旨に基づく東国の年貢の納入を実行すると称して源義経らを上洛させる。

- この情報を聞いた義仲は平氏との戦いを切り上げて、閏10月15日に帰京。義経軍は11月初めには近江まで到達。味方の離反もあり孤立感を深めていった義仲は、11月19日、法住寺殿を襲撃して後白河法皇を幽閉し、松殿師家を摂政とする傀儡政権を樹立する(法住寺合戦)。義仲は法皇に迫って源頼朝追討の院庁下文を発給させ、翌寿永3年(1184年)正月には征東大将軍となり、形式的には官軍の体裁を整えた。

- このような情勢下、頼朝は弟の源範頼を新たに援軍として派遣し、正月20日、範頼軍と義経軍は、それぞれ勢多と田原から総攻撃を開始。義経軍は義仲軍と交戦して宇治の防衛線を突破し(宇治川の戦い)、そのまま入洛して法皇の身柄を確保した。義仲は近江粟津で戦死。

*ここで興味深いのは、木曽義仲と浮沈を共にした巴御前に対する海外人気の高さ。

【日本】1184年(寿永3年)、一ノ谷の戦い / 三日平氏の乱

- 義仲滅亡に至るまでの間に平氏は勢力を立て直し、この年の正月には摂津福原まで戻っていた。

- その頃、都では後鳥羽天皇の即位を控え、三種の神器不在を憂慮されるようになっていた。三種の神器は安徳天皇の元にあり、三種の神器を後鳥羽天皇側に迎え入れる為に平氏と和平するか、交戦して実力で奪取するか朝廷内の意見は割れたが、武力攻撃による三種の神器奪還へと意見が固まる。

- 京都に駐留していた範頼・義経軍が福原に陣を構える平氏を攻撃することになった。範頼・義経軍は二手に分かれて平氏を急襲し、海上へと敗走させる(一ノ谷の戦い)。この戦いで平氏は多くの有能な武将を失い、後の戦いに大きな影響を及ぼした。

- その後、頼朝は義経を総指揮者として畿内西国の軍事体制を整える。土肥実平・梶原景時が山陽道に、大内惟義・大井実春らが伊勢・伊賀に配備されるが、実平・景時は平氏軍の反攻に苦しみ、頼朝は義経を総大将として西国に遠征軍を送ることを検討した。だがその矢先の元暦元年(1184年)7月、平田家継・藤原忠清ら伊勢・伊賀の平氏家人が軍事蜂起する(三日平氏の乱)。激戦の末に反乱は鎮圧されたが佐々木秀義が討死するなど鎌倉方御家人にも大きな被害が及んだ。この乱の影響で義経は畿内の治安維持に専念せざるを得なくなり、代わりに範頼が西国遠征の指揮を執ることになる。

- 一方、東国では頼朝によって甲斐源氏の一条忠頼が殺害され、甲斐・信濃に対して軍事力が行使された。これは頼朝と同格で元々独自に挙兵した甲斐源氏を頼朝の支配下に置こうとする政策である。またこの頃から、頼朝に対して独立性の高い京武者(畿内周辺の軍事貴族)に統制をかけようという試みが始まる。

- 一方、一ノ谷の戦いで敗れた平氏は讃岐屋島に陣を構えて内裏を置いた。8月、西国へ向かった範頼軍は当初は順調に山陽道を制圧したが、やがて長く延びた戦線を平氏の水軍によって分断されてしまう。また関門海峡も平知盛によって封鎖されて兵糧不足に陥り進軍は停滞した。

【日本】1185年(元暦2年)、屋島の戦い / 壇ノ浦の戦い(平氏滅亡)/ 義経追討開始

- 義経は元暦2年(1185年)正月、後白河法皇に西国への出陣を奏上し許可を得る。同年2月、阿波勝浦へ上陸後、在地武士を味方に引き入れて背後から屋島を急襲し、平氏を追い落とした(屋島の戦い)。瀬戸内海の制海権を失った平氏軍は長門へ撤退。熊野別当湛増が率いる熊野水軍や、河野通信らの伊予水軍を始めとする中国・四国の武士が続々と義経軍に加わり、時を同じくして範頼軍が九州を制圧したことで、平氏は完全に包囲される形となった。

- 同年3月24日、関門海峡の壇ノ浦で最後の戦いが行われた(壇ノ浦の戦い)。序盤は平氏が優勢であったが、やがて劣勢となっていく。阿波水軍の裏切りもあり平氏の敗色が濃厚となるに従って、平氏の武将は海へ身を投じていき、安徳天皇と二位尼も三種の神器とともに入水。この戦いで平氏は滅亡した。

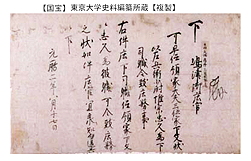

- 同年4月15日、頼朝は内挙を得ずに朝廷から任官を受けた関東の武士らに対し、任官を罵り、京での勤仕を命じ、東国への帰還を禁じた。また4月21日、平氏追討で侍所所司として義経の補佐を務めた梶原景時から、「義経はしきりに追討の功を自身一人の物としている」と記した書状が頼朝に届く。一方、義経は、先の頼朝の命令を重視せず、壇ノ浦で捕らえた平宗盛・清宗父子を護送して、5月7日に京を立ち、鎌倉に凱旋しようとした。しかし義経に不信を抱く頼朝は鎌倉入りを許さず、宗盛父子のみを鎌倉に入れたのだった。このとき、鎌倉郊外の山内荘腰越(現鎌倉市)の満福寺に義経は留め置かれている。5月24日、頼朝に対し自分が叛意のないことを示し頼朝の側近大江広元に託したとされる書状が有名な腰越状となる。

腰越状 - Wikipedia

①義経が頼朝の怒りを買った原因は、『吾妻鏡』によると許可なく官位を受けたことのほか、平氏追討にあたって軍監として頼朝に使わされていた梶原景時の意見を聞かず、独断専行で事を進めたこと、壇ノ浦の合戦後に義経が範頼の管轄である九州へ越権行為をして仕事を奪い、配下の東国武士達に対してもわずかな過ちでも見逃さずこれを咎め立てするばかりか、頼朝を通さず勝手に成敗し武士達の恨みを買うなど、自専の振る舞いが目立ったことによるとしている。主に西国武士を率いて平氏を滅亡させた義経の多大な戦功は、恩賞を求めて頼朝に従っている東国武士達の戦功の機会を奪う結果になり、鎌倉政権の基盤となる東国御家人達の不満を噴出させた。

②特に前者の許可無く官位を受けたことは重大で、まだ官位を与えることが出来る地位にない頼朝の存在を根本から揺るがすものだった。 また義経の性急な壇ノ浦での攻撃で、安徳天皇や二位尼を自害に追い込み、朝廷との取引材料と成り得た宝剣を紛失したことは頼朝の戦後構想を破壊するものであった。

③そして義経の兵略と声望が法皇の信用を高め、武士達の人心を集めることは、武家政権の確立を目指す頼朝にとって脅威となるものであった。義経は壇ノ浦からの凱旋後、かつて平氏が院政の軍事的支柱として独占してきた院御厩司に補任され、平氏の捕虜である平時忠の娘(蕨姫)を娶った。かつての平氏の伝統的地位を、義経が継承しようとした、あるいは後白河院が継承させようとした動きは、頼朝が容認出来るものではなかったのである。

- 結局、義経は鎌倉へ入ることを許されず、6月9日に頼朝が義経に対し宗盛父子と平重衡を伴わせ帰洛を命じると、義経は頼朝を深く恨み「関東に於いて怨みを成す輩は、義経に属くべき」と言い放った。これを聞いた頼朝は、義経の所領をことごとく没収。義経は近江国で宗盛父子を斬首し、重衡を重衡自身が焼き討ちにした東大寺へ送った。 このような最中、8月16日には、小除目があり、いわゆる源氏六名の叙位任官の一人として、伊予守を兼任する。一方京に戻った義経に、頼朝は9月に入り京の六条堀川の屋敷にいる義経の様子を探るべく梶原景時の嫡男・景季を遣わし、かつて義仲に従った叔父・源行家追討を要請した。義経は憔悴した体であらわれ、自身の病と行家が同じ源氏であることを理由に断った。

- 10月、義経の病が仮病であり、すでに行家と同心していると判断した頼朝は義経討伐を決め、家人・土佐坊昌俊を京へ送る。10月17日、土佐坊ら六十余騎が京の義経邸を襲った(堀川夜討)が、自ら門戸を打って出て応戦する義経に行家が加わり、合戦は襲撃側の敗北に終わった。義経は、捕らえた昌俊からこの襲撃が頼朝の命であることを聞き出すと、これを梟首し行家と共に京で頼朝打倒の旗を挙げた。彼らは後白河法皇に再び奏上して、10月18日に頼朝追討の院宣を得たが、頼朝が父、義朝供養の法要を24日営み、家臣を集めたこともあり賛同する勢力は少なかった。京都周辺の武士達も義経らに与せず、逆に敵対する者も出てきた。さらに後、法皇が今度は義経追討の院宣を出したことから一層窮地に陥る。

御所桜堀川夜討 弁慶上使の段

- 29日に頼朝が軍を率いて義経追討に向かうと、義経は西国で体制を立て直すため九州行きを図る。11月1日に頼朝が駿河国黄瀬川に達すると、11月3日義経らは西国九州の緒方氏を頼り、300騎を率いて京を落ちた。途中、摂津源氏の多田行綱らの襲撃を受け、これを撃退している(河尻の戦い)。6日に一行は摂津国大物浦(兵庫県尼崎市)から船団を組んで九州へ船出しようとしたが、途中暴風のために難破し、主従散り散りとなって摂津に押し戻されてしまった。これにより義経の九州落ちは不可能となる。

河尻の戦い - Wikipedia

船弁慶 - Wikipedia - 11月7日には、検非違使伊予守従五位下兼行左衛門少尉を解任される。一方11月25日、義経と行家を捕らえよとの院宣が諸国に下された。12月、さらに頼朝は、頼朝追討の宣旨作成者・親義経派の公家を解官させ、義経らの追捕のためとして「守護・地頭の設置」を認めさせた(文治の勅許)。

文治の勅許 - Wikipedia

- 義経は郎党や愛妾の白拍子・静御前を連れて吉野に身を隠したが、ここでも追討を受けて静御前が捕らえられる。逃れた義経は反鎌倉の貴族・寺社勢力に匿われ京都周辺に潜伏するが、翌年の文治2年(1186年)5月に和泉国で叔父・行家が鎌倉方に討ち取られ、同年6月には、源有綱も大和国で討ち取られた。また各地に潜伏していた義経の郎党達(佐藤忠信、伊勢義盛等)も次々と発見され殺害されていく。さらに義経に娘を嫁がせていた河越重頼も、頼朝の命令で所領没収の後に殺害された。そうした中、諱を義経から義行に改名させられ、さらに義顕と改名させられた。何れも源頼朝の意向により、朝廷側からの沙汰であり、当の義経本人がこのことを認知していたか否かは不明である。

- 院や貴族が義経を逃がしていることを疑う頼朝は、同年11月に「京都側が義経に味方するならば大軍を送る」と恫喝している。京都に居られなくなった義経は、藤原秀衡を頼って奥州へ赴く。『吾妻鏡』文治3年(1187年)2月10日の記録によると、義経は追捕の網をかいくぐり、伊勢・美濃を経て奥州へ向かい、正妻と子らを伴って平泉に身を寄せた。一行は山伏と稚児の姿に身をやつしていたという。

【日本】1189年(文治5年)、衣川の戦い / 源義経の敗亡。

-

奥州藤原氏は、初代清衡以来三代100年に渡って陸奥・出羽両国に君臨し、三代秀衡の時代には陸奥守、鎮守府将軍の官職を得て、名実ともに奥州を支配する存在となっていた。その一方で平氏討滅後の源頼朝にとって、鎌倉政権を安定させるためには、潜在的脅威である奥州藤原氏を打倒する必要があった。

-

文治2年(1186年)4月、頼朝はそれまで藤原氏が直接行っていた京都朝廷への貢馬・献金を、鎌倉経由で行うよう要求。それには従った秀衡だったが、関東以西を制覇した頼朝の勢力が奥州に及ぶことを警戒し、義経を将軍に立てて鎌倉に対抗しようとしたが、文治3年(1187年)10月29日に病没。

- 文治4年(1188年)2月、頼朝と対立して逃亡していた源義経が奥州藤原氏の本拠地・平泉に潜伏していることが発覚(『玉葉』文治4年2月8日条、13日条)。生前の秀衡は義経と子息の泰衡、国衡の三人に起請文を書かせ、義経を主君として給仕し三人一味の結束をもって頼朝の攻撃に備えるように遺言したという(『玉葉』文治4年正月9日条)。頼朝は「亡母のため五重の塔を造営すること」「重厄のため殺生を禁断すること」を理由に年内の軍事行動はしないことを表明し、藤原秀衡の子息に義経追討宣旨を下すよう朝廷に奏上した。

*この逡巡には頼朝の深遠な計略があった。義経追討を自身が受け、奥州に攻め込めば泰衡と義経は秀衡の遺言通り、一体となって共闘する怖れがある。泰衡に義経を追討させることで2人の間に楔を打ち、険悪な関係を発生させ、奥州の弱体化を図ろうとしたのである。「亡母のため五重の塔を造営すること」「重厄のため殺生を禁断すること」を理由に年内の軍事行動はしないことを表明したのも、頼朝自身が義経を追討することができない表面的な理由としたかったためである。 - 一方、義経は文治4年(1188年)2月に出羽国に出没し、鎌倉方と合戦をしている。また文治5年(1189年)1月には義経が京都に戻る意志を書いた手紙を持った比叡山の僧が捕まるなど、再起を図っている。この義経の行動に関しては、度重なる追討要請により泰衡との齟齬が激しくなったために、京都へ脱出(帰京)しようとしていたのではないかとの推測もある。

*文治4年(1188年)頼朝の申請を受けて朝廷は、2月と10月に藤原基成・泰衡に義経追討宣旨を下す(『吾妻鏡』4月9日条、10月25日条)。泰衡は遺命に従いこれを拒否し、業を煮やした頼朝は、文治5年(1189年)になると泰衡追討宣旨の発給を朝廷に奏上。これから遡ること数ヶ月前の出来事が『尊卑分脈』の記述されている。それによると、文治4年(1188年)の12月に泰衡が自分の祖母(秀衡の母)を殺害したとも取れる部分がある。真偽は不明だが、親族間の激しい相克があったと考えられている。翌文治5年(1189年)2月15日、泰衡は末弟(六弟)の頼衡を殺害している(『尊卑分脈』)。2月22日、鎌倉では泰衡が義経の叛逆に同心しているのは疑いないので、鎌倉方から直接これを征伐しようと朝廷に一層強硬な申し入れが行われた。2月9日に基成・泰衡から「義経の所在が判明したら、急ぎ召し勧めよう」との返書が届くが頼朝は取り合わず、2月、3月、4月と執拗に奥州追討の宣旨を要請している。閏4月に院で泰衡追討の宣旨を出す検討がなされた。 - この時期、義経と泰衡の間にどのような駆け引き、葛藤があったのかは今となっては知る由もない。しかし結果として泰衡は再三の鎌倉の圧力に屈っし「義経の指図を仰げ」という父の遺言を破り、閏4月30日、500騎の兵をもって10数騎の義経主従を藤原基成の衣川館に襲った(衣川の戦い)。義経の郎党たちは防戦したが、ことごとく討たれた。館を平泉の兵に囲まれた義経は、一切戦うことをせず持仏堂に籠り、まず正妻の郷御前と4歳の女子を殺害した後、自害して果てた。享年31であった。

*義経の首は美酒に浸して黒漆塗りの櫃に収められた。新田冠者高平を使者として43日間かけて鎌倉に送られ、文治5年(1189年)6月13日、首実検が和田義盛と梶原景時らによって腰越の浦で行われている。泰衡は同月、義経と通じていたとして、三弟の藤原忠衡を殺害。 - 伝承ではその後、首は藤沢に葬られ祭神として白旗神社に祀られたとされ位牌が荘厳寺にある、胴体は栗原市栗駒沼倉の判官森に埋葬されたと伝えられる。また、最期の地である衣川の雲際寺には、自害直後の義経一家の遺体が運び込まれたとされ、義経夫妻の位牌が安置されていたが、平成20年(2008年)8月6日、同寺の火災により焼失した。

*なお、頼朝は義経や奥州藤原氏の怨念を鎮めるために鎌倉に永福寺を建立したが、現在は廃寺になっている。この寺を巡っては『吾妻鏡』宝治2年2月5日条に、左親衛(北条時頼)が「頼朝は自らの宿意で義経・泰衡を討ったもので彼らは朝敵ではない」として永福寺の修繕を急かす霊夢を見たことが記されており、少なくとも『吾妻鏡』が編纂された頃には義経の名誉が回復されていたことを示している。 - 東北地方まで流浪した「貴種」は少なかったので、義経は東北地方より北の地域において英雄崇拝の対象となった。

義経=ジンギスカン説 - Wikipedia

「源義経=ジンギスカン」説の誕生

江戸時代には、特に義経の人気は高かったようですが、これは徳川家が、義経と同じ清和源氏の血を継いでいるため。義経がいなければ、平家が統治する世の中になっていたかもしれないのです。そうなると、義経はやっぱりヒーロー。

しかも天才的かつ奇抜な戦術で敵を倒し、悲劇的な死を迎えたとあれば、嫌が応でも人気は出ます。

【日本】1189年(文治5年)7月〜9月、奥州合戦。鎌倉政権と奥州藤原氏との間で東北地方にて行われた一連の戦いの総称。この戦役により源頼朝による武士政権が確立した。また治承4年(1180年)に始まる内乱時代(治承・寿永の乱)の最後にあたる戦争でもある。

- 鎌倉側の兵力動員に関わる古文書の多くはこの戦争を奥入、奥入り(おくいり)と呼んでおり、奥州追討(おうしゅうついとう)、奥州合戦と記した文書もある。鎌倉幕府の史書『吾妻鏡』は奥州征伐(おうしゅうせいばつ)とするが、奥州合戦と記す箇所もある。明治以降の歴史学では『吾妻鏡』を踏襲して奥州征伐と呼ばれていた。1978年(昭和53年)に歴史学者の入間田宣夫が、鎌倉幕府の側に立った呼び方を問題視し、当時の様々な呼び方のうち「奥州合戦」がどちらがわにも偏らないとして、「文治五年奥州合戦」という呼び方を提唱。これにより、20世紀末までにほぼ「奥州合戦」が用語として定着した。

- 義経を自害に追い込んだ事で後白河法皇はこれで問題は解決したと判断して「彼滅亡の間、国中定めて静謐せしむるか。今においては弓箭をふくろにすべし」(『吾妻鏡』6月8日条)と頼朝に伝えた。しかし、頼朝の目的は背後を脅かし続けていた奥州藤原氏の殲滅にあり、これまで義経を匿ってきた罪は反逆以上のものとして泰衡追討の宣旨を求めるとともに全国に動員令を発っする。

- 鎌倉方の強硬姿勢に動揺した奥州では内紛が起こり、26日に泰衡は異母弟(三弟)・忠衡を「義経と通じていた」とし誅殺(『尊卑分脈』の記述によれば、五弟で忠衡の同母弟とされる通衡も共に殺害している)。忠衡は父の遺言を破った泰衡に対して反乱を起こした(或いは反乱を計画した)ため、討たれたと考えられている。なお、理由は不明であるが、四弟・高衡は生き残っている。

- 泰衡は義経の首を差し出す事で平泉の平和を図ろうとしたのだが、頼朝は逆に家人の義経を許可なく討伐したことを理由として、7月19日に自ら鎌倉を出陣。大軍を以って奥州追討に向かった。奥州への対応を巡って朝廷と幕府の見解は分かれたが、頼朝は大庭景義の「戦陣では現地の将軍の命令が絶対であり天子の詔は聞かない」「泰衡は家人であり誅罰に勅許は不要である」との進言を受けて、宣旨なしでの出兵を決断した。

- 7月17日、頼朝は軍勢を大手軍・東海道軍・北陸道軍の三軍に分けて進攻計画を立てた。畠山重忠を先陣とした頼朝率いる大手軍は鎌倉街道中路から下野国を経て奥州方面へ、千葉常胤・八田知家が率いる東海道軍は常陸国や下総国の武士団とともに岩城岩崎方面へ、比企能員・宇佐美実政が率いる上野国の武士団を中心とした北陸道軍は越後国から日本海沿いを出羽国方面へそれぞれ進軍することになった。

- 7月19日、頼朝は梶原景時の進言で越後の囚人・城長茂を加え、大手軍を率いて鎌倉を出発する。25日に宇都宮社で戦勝を祈願し、26日には常陸の佐竹秀義が軍勢に加わった。28日、新渡戸駅に到着すると城長茂の郎従200余人が参集した。かつて敵対した二大雄族である城氏・佐竹氏を従えた頼朝は、29日に下野・陸奥国境の白河関を通過する。初秋の白河関に立った頼朝が、梶原景季に「能因法師の歌[5]を思い出さないか」と問いかけると、景季は「秋風に 草木の露を払わせて 君が越ゆれば 関守も無し」と本歌取して歌を詠んだ。大手軍はさしたる抵抗も受けずに奥州南部を進み、8月7日には伊達郡国見駅に達した。

- 奥州側は、泰衡の異母兄・国衡が阿津賀志山に城壁を築き、前面に二重の堀を設けて阿武隈川の水を引き入れ、二万の兵を配備して迎撃態勢を取った。泰衡自身は後方の多賀城の国府にて全軍の総覧に当たった。7日の夜に頼朝は明朝の攻撃を命じ、畠山重忠は率いてきた人夫80名に用意していた鋤鍬で土砂を運ばせて堀を埋めた。8日の卯の刻(午前6時頃)、畠山重忠らの先陣は、金剛別当秀綱の率いる数千騎と戦端を開き、巳の刻(午前10時頃)に秀綱は大木戸に退却した。又、石那坂の戦い(現在の福島市飯坂)では伊佐為宗が信夫庄司佐藤基治(佐藤継信・佐藤忠信の父)を打ち破り、その首を阿津賀志山の上の経岡に晒した。10日、畠山重忠・小山朝政らの本軍は大木戸に総攻撃を行った。後陣の山に登った紀権守、芳賀次郎大夫(紀清両党)らの奇襲もあり、奥州軍は金剛別当秀綱、子息の下須房太郎秀方が戦死(享年13)して潰走した。出羽方面に脱出しようとした国衡は、追撃した和田義盛に討たれた。根無藤の城郭では両軍の激しい攻防が繰り広げられたが、大将軍の金十郎が戦死して勝敗が決した。

- 自軍の大敗を知った泰衡は多賀城から平泉方面へと退却。頼朝は北上し船迫宿を経て12日に多賀城に到着し、常陸方面から来た東海道軍と合流した。13日、比企・宇佐見の両将に率いられた北陸道軍は田川行文・秋田致文を討ち取って出羽を制圧した。

- 14日、玉造郡または物見岡に泰衡在りとの情報を得た頼朝は玉造郡に発向し、別働隊として小山朝政、朝光らを物見岡に向かわせた。朝政はその日のうちに物見岡を攻略するが、泰衡の姿はなかった。20日、玉造郡に入った頼朝の本隊は多加波々城を囲むが、泰衡はまたも逃亡しており、城に残った敵兵は手を束ねて投降した。頼朝は平泉攻略を前に「僅か一二千騎を率い馳せ向かうべからず。二万騎の軍兵を相調え競い至るべし。すでに敗績の敵なり。侍一人といえども無害の様、用意を致すべし」と命じた。21日、栗原・三迫の要害を落として津久毛橋に至ると、梶原景高は「陸奥の 勢は御方に 津久毛橋 渡して懸けん 泰衡が首」と歌を詠み、頼朝を喜ばせた。22日に平泉に入ったが、平泉は既に火が放たれて放棄された後だった。

- 8月26日、頼朝に赦免を求める泰衡の書状が届いたが、頼朝はこれを無視して、9月2日には岩手郡厨河(現盛岡市厨川)へ向けて進軍を開始する。厨河柵はかつて前九年の役で源頼義が安倍貞任らを討った地であり、頼朝はその佳例に倣い、厨河柵での泰衡討伐を望んだのである。

- 泰衡は奥地に逃亡し糠部郡から夷狄島(北海道)への渡航も企てたが、3日に比内郡贄柵で郎従の河田次郎に殺害された。4日、頼朝は陣岡に布陣して北陸道軍と合流した。軍勢の総数は「二十八万四千騎」に達したという。泰衡の首級は6日に陣岡の頼朝へ届けられた。頼朝は河田次郎を八虐の罪に値するとして斬罪に処し、前九年の役で祖先の源頼義が安倍貞任の首を晒した故事に倣って泰衡の首を晒した。

- 7日、泰衡の郎従である由利維平が捕らえられる。その勇敢な態度から頼朝は維平と会い「泰衡は奥州に威勢を振るっており、刑を加えるのは難儀に思っていたが、立派な郎従がいなかったために、河田次郎一人に誅された。両国を治め十七万騎を率いながら、二十日程で一族皆滅びた。言うに足らない事だ」と告げた。維平は「故左馬頭殿(源義朝)は、海道十五箇国を治められたが、平治の乱で一日も支えられず零落し、数万騎の主であったが、長田忠致に誅されました。今と昔で優劣があるでしょうか。泰衡は僅か両国の勇士を率い、数十日も頼朝殿を悩ませました。不覚とたやすくは判断できないでしょう」と答えた。頼朝は答えを返さず対面を終えると、畠山重忠に維平を預け、芳情の施しを命じた。9日、京都の一条能保から7月19日付の泰衡追討宣旨が陣岡の頼朝の下へ届いた。

- 12日、頼朝は陣岡を出て厨河柵に入る。15日、樋爪館を放棄して北走していた樋爪俊衡(樋爪太郎俊衡入道)とその弟・樋爪季衡(樋爪五郎季衡、本吉季衡)が降伏のために厨河柵に来る。そこには俊衡の3人の息子(師衡(太郎、太田冠者、号大国御達)、兼衡(樋爪次郎、樋爪次郎(二郎)兼衡、樋爪次郎(二郎)義衡)、忠衡(河北冠者))、季衡の息子・経衡(新田冠者)の姿もあった。また、『吾妻鏡』や『平泉志』には景衡という人物も登場し、伊豆国へ配流になっているが、具体的な系譜関係は不明である。

- 18日、秀衡の四男で泰衡の弟の一人(四弟)・高衡が下河辺行平を通じて降伏し捕虜となった(高衡は秀衡の6人の息子かつ奥州合戦に参戦した3人の秀衡の息子(国衡、泰衡、高衡)の中で唯一生き延びた人物となったが、12年後の建仁の乱の首謀者の一味に加わり、討ち取られた)。19日まで逗留して降人の赦免や本領安堵などの処理を行った。平泉に戻った頼朝は奥州支配体制を固めるため、22日に葛西清重を奥州総奉行に任命し、28日に鎌倉へ向けて帰還した。

- しかし鎌倉の支配に対する現地の豪族の反感は根強く、文治5年(1189年)12月に泰衡の家臣であった大河兼任が主君の仇と称して挙兵し鎌倉軍を悩ませた(大河兼任の乱)。頼朝は足利義兼や千葉胤正らに出陣を命じ、文治6年(1190年)3月に大河兼任は討取られた。その後は伊沢家景を陸奥国留守職に任命し、在庁官人を指揮させ、奥州への支配を強化。約10年にわたる争乱が終息し、武家政権確立に向けた準備がほぼ整うことになる。

【中国】1189年(淳熙16年)、孝宗が退位してその子・光宗( 1189年〜1194年)が即位する。

【日本】1190年(建久元年)、源頼朝が「(日本全国六十六カ国の)日本国惣追捕使・惣地頭」となる(義経・行家追討の時、1185年説もあり)。

- 前年の奥州合戦において源頼朝は全国的な動員(南九州の薩摩・かつて平氏の基盤であった伊勢や安芸など)、かつて平氏・源義仲・源義経に従っていた者たち の動員をも行っているが、その動員対象は「武器に足るの輩」(文治5年2月9日・源頼朝下文)に限定されていた。

- さらに不参の御家人に対しては所領没収の厳しい処罰を行ったこと、頼朝が挙兵以来となる自らの出馬を行ったことと併せて考えると、頼朝が自身に従う「御家人」の確立という政治的意図を持っており、この人事の契機となったともいえる。

- 建久元年(1190年)10月3日、頼朝は遂に上洛すべく鎌倉を発つ。平治の乱で父が討たれた尾張国野間、父兄が留まった美濃国青墓などを経て、11月7日に千余騎の御家人を率いて入京し、かつて平清盛が住んだ六波羅に建てた新邸に入った。

- 9日、後白河法皇に拝謁し、長時間余人を交えず会談した。頼朝が熱心に希望していた征夷大将軍には任官できず、代わりに権大納言・右近衛大将に任じられたが、12月3日に両官を辞した。

*任命された官職を直ちに辞任した背景としては、両官ともに京都の朝廷における公事の運営上重要な地位にあり、公事への参加義務を有する両官を辞任しない限り鎌倉に戻る事が困難になると判断したとみられている。 - 9日の夜、頼朝は九条兼実と面会して「今は法皇が天下の政を執り天子は春宮のような状態ですが、天下はいずれ立て直すことができるでしょう。当今は幼年ですし、あなたも余算はなお遙かです。私も運があれば、政は必ず淳素に帰るに違いありません。また父の義朝は反逆により身を滅ぼしましたが、本心は忠誠を旨としており、父の忠を空しくしないため私は朝廷の大将軍になったのです」と述べている。頼朝の在京はおよそ40日間だったが後白河院との対面は8回を数え、双方のわだかまりを払拭して朝幕関係に新たな局面を切り開いた。

- これ以降、義経と行家の捜索・逮捕の目的で保持していた日本国総追補使・総地頭の地位は、より一般的な治安警察権を行使する恒久的なものに切り替わり、翌年3月22日の建久新制で頼朝の諸国守護権が公式に認められた。12月14日、頼朝は京都を去り29日に鎌倉に戻った。

【日本】建久4年5月28日(1193年6月28日)、曾我兄弟の仇討ち。源頼朝が行った富士の巻狩りの際に、曾我祐成と曾我時致の兄弟が父親の仇である工藤祐経を討った事件。赤穂浪士の討ち入りと伊賀越えの仇討ちに並ぶ、日本三大仇討ちの一つ。武士社会において仇討ちの模範とされていた。

- 建久4年(1193年)5月、頼朝は御家人を集め駿河国で巻狩を行う(富士の巻狩り)。16日、この巻狩において12歳の頼家が初めて鹿を射止めた。この後狩りは中止され、晩になって山神・矢口の祭りが執り行われた。また、頼朝は喜んで政子に報告の使いを送ったが、政子は武将の嫡子なら当たり前の事であると使者を追い返した。

*これについては、頼家の鹿狩りは神によって彼が頼朝の後継者とみなされた事を人々に認めさせる効果を持ち、そのために頼朝はことのほか喜んだのだが、政子にはそれが理解できなかったとする解釈もなされている。

- 28日の夜に御家人の工藤祐経が曾我兄弟の仇討ちに遭い討たれる。しばらくの間鎌倉で頼朝の消息を確認することができなかったので宿場は一時混乱へと陥った。頼朝が討たれたとの誤報が鎌倉に伝わると、頼朝の安否を心配する妻政子に対して巻狩に参加せず鎌倉に残っていた弟源範頼が「範頼左て候へば御代は何事か候べきと(範頼が控えておりますのでご安心ください)」と慰めた。この発言が頼朝に謀反の疑いを招いたとされる。8月2日、頼朝の元に謀反を否定する起請文が届くが「源」の氏名を使った事に激怒。8月10日、頼朝の寝床に潜んでいた範頼の間者が捕縛される。これにより範頼は伊豆修禅寺に幽閉され、のちに暗殺されたとも自害したとも伝えられている。またこの事件の際に常陸国の御家人が頼朝を守らずに逃げ出した問題や事件から程なく常陸国の多気義幹が叛旗を翻したことなどが同国の武士とつながりが深かった範頼に対する頼朝の疑心を深めたとする説もある。

*曾我兄弟は工藤祐経を討った後で頼朝の宿所を襲おうとしており、謎であるとされてきた。そこで、兄弟の後援者であった北条時政が黒幕となって頼朝を亡き者にしようとした暗殺未遂事件でもあったという説がある。また、伊東祐親は工藤祐経に襲撃される直前に自分の外孫にあたる頼朝の長男・千鶴丸(千鶴御前)を殺害しており、工藤祐経による伊東祐親襲撃自体に頼朝による報復の要素があり、曾我兄弟も工藤祐経の後援者が頼朝であったことを知っていたとする説もある。いずれにせよこの事件が後に『曽我物語』としてまとめられ、江戸時代になると能・浄瑠璃・歌舞伎・浮世絵などの題材に取り上げられ、民衆の人気を得るのである。

- 建久5年(1194年)には甲斐源氏の安田義定を誅している。建久6年(1195年)3月には摂津国の住吉大社において幕府御家人を集めて大規模な流鏑馬を催す。建久8年(1197年)には、薩摩国や大隅国などで大田文を作成させ、地方支配の強化を目指している。

【中国】1194年(紹熙5年)、この年に孝宗が崩御すると趙汝愚と韓侂冑らが皇太后の呉氏(高宗の皇后)と共謀して退位に追い込み寧宗が即位する。

- 趙汝愚の与党だった朱熹は長沙の知事から政治顧問(喚章閣待制兼侍講)に抜擢されたが、功労者となった韓侂冑と趙汝愚が対立。

- 趙汝愚は北宋の第2代皇帝・太宗(趙光義)の末裔。南宋の第2代皇帝・孝宗に仕えた。智勇兼備の名士で、内政でも軍事でも多くの手柄を立てて、孝宗から厚い信任を受けたが、1194年に孝宗が死去すると、後継者の光宗と対立し、これを皇太后の呉氏(高宗の皇后)と共謀して廃位に追い込む。その後、寧宗の時代になると、1195年に右丞相に任命されたが韓侘冑と対立し、その讒言を信じた寧宗によって、同年のうちに官位剥奪の上、福州に流され失脚した。その後も韓侘冑による圧迫で永州への流罪となるが、その途上で慶元2年(1196年)病死。韓侘冑との対立は、朱熹を嫌いその宋明理学を偽学として弾圧する韓侘冑に対し、趙汝愚が手厚く庇護したことによるためともいわれている。その死から11年を経て、韓侘冑が殺害されると、趙汝愚に対して太師・周王などが追贈され、名誉は回復された。

- 趙汝愚が失脚すると朱熹も罷免されてしまい、わずか40日あまり中央に出仕しただけに終わった。その後の政界では韓侂冑が独裁的な権限を握る。

【中国】1196年(慶元2年)、韓侂冑らは権力をより強固にするため、朱熹の朱子学に反対する一派を抱き込んで「偽学の禁(慶元の党禁)」と呼ばれる弾圧に着手。

- 朱熹はそれまでの官職を全て剥奪され、著書も全て発禁とされてしまう。

【日本】1195年(建久6年)2月、頼朝は東大寺再建供養に出席するため、政子と頼家・大姫ら子女達を伴って再び上洛。

- 長女・大姫を後鳥羽天皇の妃にすべく、娘・任子を入内させている九条兼実ではなく土御門通親や丹後局と接触。大量の贈り物や莫大な荘園の安堵などを行って朝廷工作を図った。

- 建久7年(1196年)11月、兼実は一族と共に失脚、頼朝はこれを黙認したとされる(建久七年の政変)。

- しかし建久8年(1197年)7月、入内計画は大姫の死により頓挫。

【日本】1198年(建久9年)正月、頼朝の反対を無視して後鳥羽天皇は土御門通親の養女が生んだ土御門天皇に譲位して上皇となり、通親は天皇の外戚として権勢を強める。

- 頼朝は朝廷における代弁者であった一条能保・高能父子が相次いで病死したこともあり、遅ればせながら危機感を抱いて兼実に書状を送り再度の提携を申し入れ、次女・三幡姫の入内と朝幕関係の再構築を目指す。

- 三幡は女御の宣旨を受けたが、建久9年(1198年)12月27日、頼朝は相模川で催された橋供養からの帰路で体調を崩す。原因は落馬と言われるが定かではない。

- 建久10年(1199年)1月11日に出家。13日に死去した。享年53(満51歳没)。

【中国】1200年(慶元6年)、不遇の中で朱熹が71歳の生涯を閉じる。

- 元代(1271年〜1368年)に編纂された「宋史」では、朱子学者の伝を「道学伝」としてそれ以外の儒学者の「儒林伝」とは別に立てている。13世紀には「道学=性理学」が高麗にも伝わった。

- 身分制度の尊重や君主権の重要性を説く朱子学は、明代に入ってから行法を除く学問部分が国教と定められた。

- 朝鮮王朝の国家の統治理念としても採用されている。その過程で高麗の国教であった仏教を排し、性理学(朱子学)を唯一の学問(官学)とした。

【中国】1207年(開禧3年)11月3日、金への大敗を口実に史弥遠が韓侂冑を殺害

- 実権を掌握した韓侂冑は、金に奪われていた中原地域の奪還を計画し、金討伐の準備を開始した。始めに金に対抗し和平派の工作により非業の死を遂げた岳飛の名誉回復を行い、寧宗の勅許を得て「武穆」と追諡し、鄂王に封じた。また、和平派の代表的な人物であった秦檜の王爵を除き、諡号を「繆醜」と改めている。開禧元年(1205年)7月、韓侂冑は宰相より地位の高い平章軍国事に任ぜられ、名実ともに南宋の最高権力者となった。

- 開禧2年(1206年)、寧宗は金討伐の詔勅を下し、開禧北伐と称される金攻撃が行われた。緒戦こそはわずかに勝利した宋軍であったが、次第に敗色が強くなり、逆に金軍の南下を招いた。韓侂冑は金との和議を主張するが、金は韓侂冑の引き渡しを要求した。これを拒否した韓侂冑は開禧3年11月3日(1207年)、和平派と結託した史弥遠により殺害され、その首と引き換えに金との和議が成立した。

- 史弥遠(1164年〜1233年)は、第2代皇帝・孝宗時代に宰相を務めた史浩の子で、明州鄞県(浙江省鄞州区)の出身。南宋の第4代皇帝・寧宗の代には礼部侍郎の地位にあり、南宋の政治を取り仕切る実力者の一人であった。寧宗の死後は理宗を擁立して、自身が没する紹定6年(1233年)まで独裁権を掌握。史弥遠の治世の年間に、南宋の民衆は重税による圧政に苦しめられ、文治主義が重んじられて軍事力が低下するという、南宋滅亡の遠因が蔓延していくのである。

40年にも渡る平和を継続させた乾道和約(1164年)。金の世宗(在位1161年〜1189年)と南宋の孝宗(在位1162年〜1189年)と名君が並び立って両国とも経済的に繁栄した「大定の治」。世宗は「小尭舜」と称えられたが、重税や社会的な引締めによって民衆生活は圧迫され、この頃から金末の衰亡に繋がる反乱が頻発するようになったとする指摘もある。

- 平和が長引き、女真人の気風が形骸化すると、女真族と(契丹族を含む)非女真族との割合は1:6ほどであったので、女真の軍事力の弱体化が問題となった。世宗は漢化の傾向に歯止めをかけるために、女真語の普及、四書五経などの漢文献の女真文字へ翻訳・女真語による科挙の実施など様々な政策を打ち出したが、女真の経済的な没落もいちじるしく、女真の弱体化がさらに進む。

- 世宗の後を継いだ章宗(在位1189年〜1208年)は漢文化への傾倒が激しく、第二の北宋の徽宗を自認して、絵画・書の作品を残した。この時期もまた国内が安定したので「明昌の治」と称えられている。

- ところが北方モンゴル高原では部族勢力の動きが活発化。タタル部や契丹の反乱が激しくなり、金は鎮圧に際してケレイトやモンゴルの助けを借りたため彼らの勢力が増大し、1206年にモンゴルのチンギス・カンによる高原の統一を間接的に助けることとなった。

*北方の動乱の情報を得て「金が疲弊した」と考えた南宋の宰相韓侂冑が返り討ちにされた「開禧用兵」事件はこの時起こったのである。- そのような中で7代衛紹王(在位1208年〜1213年)が即位すると、チンギス・カンはこれに対する朝貢を拒否して金と断交し、1211年に自らモンゴル軍を指揮して金領に侵攻した。内モンゴルにいた契丹人を服属させたモンゴル軍は金軍を破って長城を突破し、2年あまりにわたって金の国土を略奪。

*衛紹王(在位1208年〜1213年)女真名は果縄(ガヒェン)。長身の美男子で質素な人物としての評価がある一方で、暗愚な一面も認められる。章宗の命によりモンゴルへの正使として、宗室の福興(完顔承暉)を副使に従えてモンゴル平定直前のチンギス・カンの許へ赴いた際、果縄の容貌を見たチンギスは愚鈍であると言い放ち、これをわざと無視して副使の福興に対応し、謁見が終わると自らの幕舎に帰った。かつてない屈辱を受けた果縄は帰朝後、章宗に対して野粗で野蛮なモンゴル族を滅ぼすべきであると直訴している。また衛王即位の報を聞いたチンギスはそれを吉報とし、仇敵の金を滅亡させる好機であると考え、遠征の準備に着手。なお、チンギスは衛王即位を聞いた際に「中国の皇帝は天上の人がなると思っていたが、衛王ごときでもなれるとは。あんな愚か者に何ができるか」と言って南に向かって唾を吐いたとされている(金はモンゴル人たちから見れば南の方にあるため、それにあてつけたもの)。- 1212年には契丹人の耶律留哥が叛乱を起こして分離、現在の吉林省から遼寧省にかけて広がり、モンゴル勢力下に入った(東遼)。敗北を重ねた金では1213年にクーデターが起こって将軍胡沙虎によって衛紹王が殺され、さらに胡沙虎も殺される。相次ぐ敗北により抵抗の手をふさがれた新帝宣宗は同年にモンゴルに対する和議に踏み切り、モンゴルに対する君臣の関係を認めて歳貢を納めることを約束し、皇族の娘(廃帝・衛紹王の皇女)をチンギスに嫁がせる内容の講和を結んだ。

- 講和によりチンギスは撤兵するが、金は翌1214年にモンゴルを避けるため河南の開封に遷都。このとき、金の南遷に動揺した契丹の一部が中都(燕京)で反乱を起こしてモンゴルに援軍を求め、チンギスも金の南遷を和約違反と責めて金に対する再侵攻を開始。

- 1215年夏、半年以上モンゴル軍の包囲にさらされた末に中都は陥落し、金は故地東北を含む黄河以北の大部分を失った。同年、耶律留哥の叛乱鎮圧を担当していた蒲鮮万奴が分離して大真国(東真国・東夏国)を建て、遼東半島の一部から沿海州南部までを支配。

- 金は開封を都とし河南地方で辛うじて命脈を保ったが、その後もモンゴルの南進を食い止められず、1232年、三峰山の戦いで大敗し軍主力が消滅。その後抵抗もままならず1234年についに開封を包囲、占領された。皇帝哀宗(1224年〜1234年)は開封から脱出し蔡州に逃れるところを、モンゴルと南宋の連合軍に挟撃されて自殺、後を受けた末帝も即位からわずか半日でモンゴル軍に殺害され、ここに金は滅亡したのである。

*金側は何度かモンゴル軍に対し和議を申し出たが、弟のトルイを金との戦闘中に失ったモンゴル帝国の大ハーン・オゴデイは哀宗を弟の仇敵とし、一切の交渉を拒否したという。なお、17世紀になって同じ女真族が「金」を名乗る王朝を建国したが、これは「後金」と呼ばれて区別される。後金はのちに「清」と改称し、大帝国を築いた。

*とどのつまり清朝に宋朝と相似する要素が見て取れたとしても、それは宋朝直系とは限らず(宋朝の模倣を好んだ)金国の遺習だったりする可能性がある訳である。その一方で満州人は(明朝と異なり)モンゴル人やチベット人の流儀も心得ていた。

【日本】1221年(承久3年)5月14日、後鳥羽上皇が時の執権・北条義時追討の院宣を出し、山田重忠ら有力御家人を動員させて畿内・近国の兵を召集して承久の乱を起こす。

- わずか2ヶ月後の7月9日、19万と号する大軍を率いて上京した義時の嫡男・泰時によって、後鳥羽上皇は隠岐島(隠岐国海士郡の中ノ島、現海士町)に配流。

*父後鳥羽上皇の計画に協力した順徳上皇は佐渡島に流され、関与しなかった土御門上皇も自ら望んで土佐国に遷った。これら三上皇のほかに、院の皇子雅成親王は但馬国へ、頼仁親王は備前国にそれぞれ配流されている。さらに、在位わずか3ヶ月足らずの仲恭天皇(当時4歳)も廃され、代わりに高倉院の孫、茂仁王が皇位に就き、その父で皇位を踏んでいない後高倉院が院政をみることになった。 - 鎌倉幕府の成立後、東日本を領地として持つ武家政権である鎌倉幕府と、西日本を領地として持つ京都の公家政権(治天の君)との二頭政治が続いていたが、この乱の結果、幕府が優勢となり、朝廷の権力は制限され、幕府が皇位継承などに影響力を持つようになった。

*鎌倉幕府の御家人で源氏一門(御門葉)の重鎮であった大内惟信は、敵方である後鳥羽上皇に味方し敗死。源頼朝が最も信頼を置いていた平賀氏・大内氏が没落を余儀なくされる。 - 以後、北条義時は、朝廷を倒した唯一の武将として知られることとなる。日本史上初めて朝廷の勅や院宣に逆う反乱軍(北条義時の幕府軍)の軍事行動によって朝廷が負けたとする朝廷を中心とした見方がある一方で、鎌倉幕府への討幕のため朝廷が挙兵し負けたとする見解もある。

- 後鳥羽院は隠岐に流される直前に出家して法皇となった。『明月記』の記録によると、文暦2年(1235年)の春頃には摂政・九条道家が後鳥羽院と順徳院の還京を提案したが、北条泰時は受け入れなかったという。四条天皇代の延応元年(1239年)2月20日、配所にて崩御。同年5月、「顕徳院」と諡号が贈られた。『平戸記』によると泰時が死亡した仁治3年(1242年)の6月に、九条道家が追号を改めることを提案し、あらためて「後鳥羽院」の追号を贈ることとなったという。後高倉皇統の断絶によって後嵯峨天皇(土御門院皇子)の即位となった仁治3年(1242年)7月には正式に院号が「後鳥羽院」とされた。

【中国】1235年〜1279年、モンゴル・南宋戦争。時期によって第1次(オゴデイ治下のクチュの南征、1235年〜1241年)、第2次(モンケ治下のクビライの南征、1253年〜1259年)、第3次(南宋滅亡1268年〜1279年)に分けられる。

モンゴル・南宋戦争 - Wikipedia

第1次(オゴデイ治下のクチュの南征、1235年〜1241年)

1227年、モンゴル帝国の創始者チンギス・カンが死去すると、1229年に行われたクリルタイの結果、オゴデイが第2代ハーンとなった。

オゴデイはまずその政権の盤石さを示すため、南宋と同盟を結び第二次対金戦争を起こす。戦闘の大部分はモンゴル軍が担ったが、南宋側でも孟珙を派遣するなど勝利に貢献し、1234年、金をついに滅ぼした。

そこでモンゴル帝国と南宋は協定を結び、モンゴル軍は北還を開始したが、南宋政府は遼滅亡時と同じように中原回復という非現実的な目標を掲げ、協定を破って洛陽・開封等の都市を奪回。この行為は当然モンゴル帝国軍の激しい怒りを呼び、南下が開始される。

*こうした振る舞いに「科挙官僚の現実感の伴なわない試験エリート振り」を見てとる向きもある。一方、オゴデイ政権では東西への大遠征が企画されつつあり、バトゥの西征と対になる形でオゴデイの第3子クチュを総大将とする南宋侵攻作戦が決定された。クチュはモンゴル軍伝統の三軍団方式をとり、西路軍はコデンが率いて甘粛方面から、東路軍はカチウン家のアルダイチなどが山東方面から、そして中央軍は漢水流域を南下して大軍で南宋に攻め込む。

しかし、総大将であるクチュが開戦早々に不可解な急死を遂げ、中央軍が後退してしまうと、モンゴル軍の指揮系統は混乱してしまい、諸軍がばらばらに南宋側の諸都市を攻撃することになってしまった。ここにおいて、指揮系統の混乱したモンゴル軍はしばしば攻城戦を失敗し、前回のモンゴルと南宋との衝突でも活躍した孟珙が再び起用されると逆に南宋軍に押し込まれ、襄陽さえ失ってしまう。

*南宋の本拠地は湿地帯なので乗馬襲撃に向かない。実は高麗もそうで最初期には攻めあぐねている。

第2次(モンケ治下のクビライの南征、1253年〜1259年)

オゴデイ死去後、第3代ハーン・グユクとバトゥの対立などで一時、モンゴル帝国内で混乱が起こったが、モンケがハーンに即位するとその混乱も収まり、再びモンゴル帝国は東西への大遠征を企画した。モンケは実弟クビライ、フレグにそれぞれ東アジア、西アジアの経略を委ねることを発表。

1251年、クビライは金蓮川に入るとそこを本拠地とし、南宋侵攻を計画した。まず手始めに南宋を包囲するため、1253年に雲南・大理遠征で大理国を屈服させたものの、以後は金蓮川から動かず高麗遠征、南宋侵攻の指揮を執り、南宋の攻略に関しては長期戦に持ち込む構えをとった。

しかし短期決戦を望むモンケは、クビライの慎重策に不満を持ち、クビライを更迭、タガチャルを起用した。そのタガチャルも襄陽・樊城を攻撃したものの、何故かすぐに撤退を開始。激怒したモンケは今度はタガチャルを更迭して再びクビライを起用し、自ら南宋侵攻に打って出るも、各隊の連携がうまくいかずモンケの軍のみが突出しすぎる形となり、1259年に釣魚城攻略中のモンケが軍中にはやった疫病により死去した。

モンケの死により、ハーン位はクビライとアリクブケの間で争われることとなったが、クビライは急いで北還することで配下の軍勢、特に漢人部隊が離散することを恐れ、逆に南下することで配下の軍勢を留め置いた。南下したクビライは、モンゴル軍としては初めて長江を渡り、鄂州(現武漢)を包囲した(鄂州の役 (1258年 - 1259年))。

一方、モンケの死によるモンゴル軍の不規則な行動を図りかねていた南宋は、モンゴル軍が長江を渡ったことに衝撃を受けて、賈似道を鄂州に派遣した。しかしこの頃には、クビライ陣営に帝国の有力者タガチャルが加わり、加速度的にクビライに就く旧南宋遠征軍は増えており、クビライはすでに北還を決意していた。

援軍に来た賈似道は、長江を渡ろうとしていたモンゴル軍の一部を襲撃、撃破した。この時の勝利をもとに、賈似道はその後宰相にまで出世したが、当時から賈似道とクビライの間に密約があったのではないかという噂がささやかれ、この戦闘の戦果を疑問視する説もある。

第3次(南宋滅亡1268年〜1279年)

あしかけ4年にわたる帝位継承戦争を制したクビライは、第5代ハーンに即位し、まだ中央アジア方面に残る反乱分子との戦いと並行して南宋侵攻を企画した。南宋作戦の難しさを身をもって知るクビライは、まず江南ではその長所を十分に生かし切れないモンゴル騎兵を主体とする作戦をやめ、ごく少数のモンゴル騎兵を中核とした契丹、女真、漢人の混合部隊に、さらに旧華北の軍閥の歩兵主体の大兵団を加えた3重構造の軍団を再編成。

1268年、アジュを主将、史天沢を副将格とするモンゴル軍は南下を開始し、まず樊城を囲んだ。襄陽・樊城攻防戦は5年にわたって行われ、呂文煥以下の南宋軍は非常に良く抗戦したものの、周到に準備・計画を行ったモンゴル軍に敵わず、1273年に降伏した。

大いにモンゴル軍を苦しめた呂文煥であったが、すでになるべく無傷で江南の地を取ろうと考えていたクビライは大いに優遇し、味方に引き入れようと努めた。十分な援軍を送ろうとしなかったとして賈似道政権に不満を持っていた呂文煥は、クビライに忠誠を誓い、モンゴル軍に寝返った。

襄陽・樊城の陥落と呂文煥の投降が南宋の人民に与えた衝撃は大きく、また呂文煥が長年の人脈から長江流域に広く調略を行ったため、南宋は急速に基盤を緩めつつあった。この状況を見て取ったクビライは南宋への大侵攻を決定、バヤンを総大将とする空前の大軍が南下を始めた。

バヤンは自ら20万の大軍を率いて漢水に沿って襄陽から安陸府へ南下し、漢口(武漢)で南宋の艦隊に阻まれた。呂文煥の案内で密かに軍の一部を徒渉させて艦隊を挟撃する構えをとったことで、おびえた南宋艦隊は撤退し、1274年には鄂州がモンゴル軍の手に落ちた(鄂州の役(1274年))。

もともとバヤンはクビライにむやみに敵を殺害することを避け、できるだけ無傷で降伏させていくよう命令されていたため、鄂州でも一切の略奪を禁ずるなど丁重に扱っていたが、これが南宋側にも伝わると続々と投降者が出た。水陸並んで長江を下るモンゴル軍は投降した兵によって膨れ上がり、ようやく出陣してきた賈似道の軍も蕪湖の戦いで粉砕して臨安に迫った。

1276年、臨安は無血開城し、南宋は事実上滅亡した。張世傑・陸秀夫ら一部の軍人と官僚により抗戦が続けられたが、広州湾において崖山の戦いでモンゴル軍に撃滅され、南宋は完全に滅びた。

中国の南宋末期の軍人、政治家。字は師憲。宋に仕えた政治家・賈渉の庶子で、母は胡氏。半閑老人、悦生、秋壑と号する。

- 台州(浙江省台州市臨海市)の人。母の胡氏は賈渉の妾であり、賈似道を生んで間もなく家を追い出された。後に出世した賈似道は貧窮する母を迎え入れて、胡氏は斉国夫人に封じられた。

- 1219年に賈渉が淮東制置使に任じられると、おそらく父に従って楚州に移住。賈渉は賈似道が11歳のときに没っした。成人後、賈渉の生前の功績によって籍田令の官職、嘉興の司倉を受領。南宋の皇帝・理宗の寵妃であり、周漢国公主(周館長公主)を産んだ姉の働きかけにより、1238年に科挙の予備試験を免除され殿試に及第し、進士に及第。

- 1246年に国境地帯で対モンゴル帝国戦を監督していた孟珙の後任として京湖制置使に任命され、湖北に赴任する。湖北に赴任すると築城によって国境の防備を固め、1258年に両淮宣撫大使に任じられる。前線に身を置きながらも中央政府の宰相と同様の待遇を受け、人事の進退においては朝廷の大臣であってもその意向を無視することはできなかったという。

- 1258年、モンゴル帝国の皇帝(ハーン)モンケは自身が四川に進攻し、弟のクビライをして鄂州(武昌)、将軍ウリヤンカダイを広西から湖南に進め、三方から南宋を攻撃。賈似道は鄂州の軍事を取り仕切ってクビライの攻撃を防ぎ、1259年には四川の呂文徳と共に、南宋に侵攻して鄂州を包囲したウリヤンカダイを攻撃した。四川でモンケが病没した後、彼の後継者の地位を窺うクビライは北方に帰還し、ウリヤンカダイはクビライが残した兵士を集めて長江を渡って退却。1260年3月、長江の通過を試みたウリヤンカダイ軍の最後列を攻撃し、モンゴル側は約170人の死者を出した。

*賈似道が領地の割譲と貢納を約束して密約を結んだためにモンゴル軍が撤退したとする説もある。- モンゴル側の意向を探るために和睦を提案したものの、クビライはこれを受け入れず、結局両者の間に和約は成立しなかったといわれている。湖南、江西に侵入したモンゴル軍に対して宋軍は奮戦し、彼らの功績は南宋のほぼ全域の軍事権を掌握する賈似道の元に帰した。戦後は国内の情報統制、外部への内情の漏洩を防ぐため、クビライの元から派遣された使者の郝経を投獄。これに際してモンゴルの大臣達はクビライに南宋の攻撃を進言したが、クビライは弟アリクブケとの抗争のためにやむなく中国遠征を延期。

- 1259年10月、陣中で右丞相に任じられる。1260年に臨安に凱旋すると丞相として中央政界に参画した。

*南宋では兵糧の購入に不換紙幣である会子が使用されていたが、劉良貴らの進言を容れて紙幣の増刷がもたらすインフレーションを抑え、紙幣の印刷に必要な費用を削減する為に公田買収を実施。政府は200畝以上の田を所有する大地主から所有する田のうち3分の1を強制的に買い上げて小作人に貸与し、貸した田から上がる祖米を兵糧に充てた。公田の買い上げは浙西から始められ、当初は土豪に租米の徴収が委任されていたが、やがて官吏が直接公田を管理するようになる。政策の実施に際して賈似道は自身が所有する10,000畝の田を国に寄付し、吝嗇な性格で有名な栄王にも土地を供出させた。田の買上げは事実上の土地の没収であり、租米の量が見積りよりも少ないと土地の元の所有者が不足分を負担しなければならなかった。また、国が直接土地を管理することで公田法実施前の納税の不正が露見することもあり得たため、地主たちは不安を覚えている。地主の反対によって浙西の3,500,000畝の田を買い上げた時点で公田法は打ち切られたが、公田法実施前に浙西・浙東の二地域から買い上げた兵糧と同量の租米が浙西から収穫された。これ以外のインフレーション対策として、当時流通していた会子のうち第十七界の会子を廃止し、新たに銅銭の兌換券である見銭関子を発行。金塊・銀塊の兌換券も発行されたが、賈似道によって実施された不換紙幣の削減と兌換紙幣の発行の成果を史料から判断することは難しい。また、賈似道は田籍と徴税額のための検地(経界推排法)を実施したが、これは政界と地主層の両方から非難を受けている。- 戦後、功績のあった人物の顕彰と並行して、戦利品の横領や戦費の着服を行う将軍の処罰による、軍紀の引き締めを遂行。規律の引き締めの中で向士壁、曹世雄ら大きな武功を立てた人間も免職・流刑の対象とされ、賈似道の論功行賞の公正性を疑う、あるいは苛烈さを咎める声も出た。一方文官に対しては過去の過失を問わない柔和な態度で接し、彼らに将来の協力を約束させている。政府に対して強硬な抗議も辞さない臨安の学生に対しては学費の援助、試験の易化という手段を用いて、彼らを懐柔する事にも成功している。

*後醍醐天皇が武家より公家の恩寵を手厚くし過ぎて武家の間に不満を蔓延させ、建武の新政(1333年〜1336年)を破綻に追い込んだ逸話を思わせる。- その一方で宦官と外戚の勢力は抑制され、前から横行していた猟官運動が厳しく取り締まられた。猟官運動を禁じた一方で隠逸的な学者に出仕を乞い「猟官運動のためには山に入って座禅をしなければならないのか」とまで言われている。馬廷鸞、江万里らの著名な学者文人が起用されたが実務能力に欠け、廷臣たちは賈似道の留任を懇願。

- 1264年に理宗が崩御して度宗が即位。1265年に太師を加増され、魏国公に封じられた。西湖を俯瞰する葛嶺に集芳と呼ぶ園を置き、園内に建てた半閑亭と称する屋敷で政務を執る様になる。南宋末期の朝廷では賈似道が私邸で書類に決裁を下し、賈似道の館客である廖瑩中が大小の政務を取り仕切り、宮廷の大臣や執政は届けられた書類の内容を検討することなく署名し、判を押す体制が定着。

*骨董の収集家としても知られ、所蔵品の数は南宋の朝廷以上だったといわれている。廖瑩中を通して入手した古銅器、法書、名画、金玉、珍品は、集芳園内の多宝閣で保管された。その収蔵品には金の章宗の鑑蔵印が押されているものが多いが、これらの品はかつて宋から金に渡った書画を取り戻したものだと推測される。猟官運動に対して厳しい態度で臨んだ賈似道も骨董品を持ち込まれると態度を軟化させて人事に融通を利かせ、骨董の収集のためには一般から忌避される古墓の発掘も厭わなかった。『画鑒』の著者である元の湯垕は賈似道が収集した書の中に少なからず贋作が混じっていることを挙げて、彼の鑑定眼に疑問を呈している。また定武蘭亭序の翻刻、その縮小版である玉板蘭亭を制作させている。闘蟋(コオロギ相撲)の愛好家としても知られている。唐代以来の闘蟋に関する知識と自身の研究をまとめた『促織経』は、世界で初めてのコオロギの百科事典とされている。『促織経』では飼育法、交配からコオロギにまつわる古い詩歌などの大項目がより細かい項目に分けられて解説されている。『促織経』の原著は散逸し、明代に増補改訂された二巻が現存するのみである。- 1268年10月から南宋と元の最前線であった襄陽が元軍の包囲を受けるが(襄陽・樊城の戦い)、度宗に襄陽が包囲を受けていることをひた隠しにし続ける。度宗から襄陽の状況の下問を受けた際も、女婿の范文虎を救援に派遣して、度宗に襄陽の戦況を密告した人物を殺害したといわれている。襄陽と接続されていた樊城が陥落すると自らが救援に向かう事を申し出たが受理されず、代わりに高達が率いる部隊を向かわせた。1273年3月に襄陽の守将・呂文煥は元に降伏。呂文煥と縁戚関係にあった廷臣の多くが辞職を願い出たが、賈似道は彼らの申し出をすべて却下した。

- 1275年3月、蕪湖に艦隊を停泊させ、元軍の司令官バヤンに和睦を提案するが、バヤンは元軍が長江を渡る前に和平を提案するべきであったこと、使者ではなく賈似道自身が交渉の場に赴くべきだと提案を一蹴する。そこで夏貴、孫虎臣に艦隊を与えて元軍を攻撃させたが、蕪湖近辺の丁家洲の戦いで南宋軍は大敗。敗れた賈似道は淮東の李庭芝の元に逃亡し、恭帝の避難を進言する手紙を朝廷に送る。臨安の留守を預かっていた賈似道の腹心陳宜中は賈似道の党派と見なされることを恐れて恭帝の退避に反対し、恭帝の退避を主張する殿帥の韓震を暗殺してしまう。

- 敗戦の報告を受けた朝廷では、賈似道を弾劾する廷臣たちが彼を極刑に処すように主張したが、太皇太后謝氏の取り成しによって漳州に流罪となった。そして漳州の木綿庵において会稽県尉の鄭虎臣に殺害される。鄭虎臣の私怨、あるいはかつての腹心だった陳宜中の指示などが、殺害の動機として挙げられている。

賈似道は武官たちから怨まれていたが、クビライが元に降伏した将軍たちに、なぜ容易く降伏したのかを尋ねたことがあった。将軍たちは口々に「賈似道が我々武官を軽んじたからだ」と恨み言を述べた。それを聞いたクビライは「お前たちを軽んじたのは賈似道であって、宋の皇帝ではない。それなのにお前たちは宋の皇帝に忠節を尽くそうとしなかった。賈似道がお前たちを軽んじたのも当然であろう」と応じたと言う。

宋代においては決っして主要イデオロギーだったとは言い難い状態にあった朱子学が以降の中華王朝に不可逆的な形で爪痕を残したのは、むしろこの亡国の過程においてだったとされています。

中国南宋末期の軍人、政治家である。字は宋瑞(そうずい)または履善(りぜん)。号は文山(ぶんざん)。滅亡へと向かう宋の臣下として戦い、宋が滅びた後は元に捕らえられ何度も元に仕えるようにと勧誘されたが忠節を守るために断って刑死した。張世傑、陸秀夫と並ぶ南宋の三忠臣(亡宋の三傑)の一人。妻は欧陽氏、子は文道生(1260年 - 1278年)ら。弟は文璧。社会学者の文俊は直系の子孫にあたる。

- 現在の江西省吉安市にあたる吉州廬陵の出身で1256年、20歳の時に科挙を状元(首席の事)で合格した。その際提出された論文の題は「法天息まず」という名論文であり、試験官の王応麟をして理宗に「人材を得たことを慶賀します」と言わしめた。

- 当時の状況は北の金は既にモンゴル帝国によって滅ぼされ、南宋は強力なモンゴル軍の侵攻に耐えていた。1259年にモンゴル軍が四川に侵攻してきた際に遷都が決定されたが、文天祥はこれに反対して任官まもなくして免官された。その後、復職するが当時の宰相・賈似道との折り合いが悪く辞職する。

- 一旦は下野した文天祥だがモンゴルの攻撃が激しくなると復職して元との戦いに転戦、1276年に右丞相兼枢密使となる。そして元との和約交渉の使者とされるが、元側の伯顔との談判の後で捕らえられる。

- 文天祥が捕らえられている間に首都・臨安(杭州)が陥落し、張世傑・陸秀夫などは幼帝を奉じて抵抗を続けていた。文天祥も元の軍中より脱出して各地でゲリラ活動を行い2年以上抵抗を続けたが1278年に遂に捕らえられ、大都(北京)へと連行される。

- その後は死ぬまで獄中にあり、厓山に追い詰められた宋の残党軍への降伏勧告文書を書くことを求められるが『過零丁洋』の詩を送って断った。この詩は「死なない人間はいない。忠誠を尽くして歴史を光照らしているのだ」と言うような内容である。宋が完全に滅んだ後もその才能を惜しんでクビライより何度も勧誘を受ける。この時に文天祥は有名な『正気の歌(せいきのうた)』を詠んだ。

- 何度も断られたクビライだが、文天祥を殺すことには踏み切れなかった。朝廷でも文天祥の人気は高く隠遁することを条件に釈放してはとの意見も出され、クビライもその気になりかけた。しかし文天祥が生きていることで各地の元に対する反乱が活発化していることが判り、やむなく文天祥の死刑を決めた。文天祥は捕らえられた直後から一貫して死を望んでおり1282年、南(南宋の方角)に向かって拝して刑を受けた。享年47。クビライは文天祥のことを「真の男子なり」と評したという。刑場跡には後に「文丞相祠」と言う祠が建てられた。

文天祥は忠臣の鑑として後世に称えられ『正気の歌』は多くの人に読み継がれた。日本でも江戸時代中期の浅見絅斎が靖献遺言に評伝を載せ幕末の志士たちに愛謡され、藤田東湖・吉田松陰、日露戦争時の広瀬武夫などはそれぞれ自作の『正気の歌』を作っている。

天地有正氣 雜然賦流形 天地に正気有り 雑然として流形を賦く

下則爲河嶽 上則爲日星 下りては則ち河嶽と為り 上りては則ち日星と為る

於人曰浩然 沛乎塞蒼冥 人に於ては浩然と曰い 沛乎として蒼冥に塞つ

皇路當淸夷 含和吐明庭 皇路清夷なるに当たりては 和を含みて明廷に吐く

時窮節乃見 一一垂丹靑 時窮すれば節乃ち見れ 一一丹青に垂る

在齊太史簡 在晉董狐筆 斉に在りては太史の簡 晋に在りては董狐の筆

在秦張良椎 在漢蘇武節 秦に在りては張良の椎 漢に在りては蘇武の節

爲嚴將軍頭 爲嵆侍中血 厳将軍の頭と為り 嵆侍中の血と為る

爲張睢陽齒 爲顏常山舌 張睢陽の歯と為り 顔常山の舌と為る

或爲遼東帽 淸操厲冰雪 或いは遼東の帽と為り 清操氷雪よりも厲し

或爲出師表 鬼神泣壯烈 或いは出師の表と為り 鬼神も壮烈に泣く

或爲渡江楫 慷慨呑胡羯 或いは江を渡る楫と為り 慷慨胡羯を呑む

或爲撃賊笏 逆豎頭破裂 或いは賊を撃つ笏と為り 逆豎の頭破れ裂く

是氣所磅礡 凛烈萬古存 是の気の磅礡する所 凛烈として万古に存す

當其貫日月 生死安足論 其の日月を貫くに当っては 生死安んぞ論ずるに足らん

地維頼以立 天柱頼以尊 地維は頼って以って立ち 天柱は頼って以って尊し

三綱實係命 道義爲之根 三綱 実に命に係り 道義 之が根と為る

嗟予遘陽九 隷也實不力 嗟 予 陽九に遘い 隷や実に力めず

楚囚纓其冠 傳車送窮北 楚囚 其の冠を纓し 伝車窮北に送らる

鼎鑊甘如飴 求之不可得 鼎鑊 甘きこと飴の如きも 之を求めて得可からず

陰房闃鬼火 春院閟天黑 陰房 鬼火闃として 春院 天の黒さに閟ざさる

牛驥同一皂 鷄棲鳳凰食 牛驥 一皂を同じうし 鶏棲に鳳凰食らう

一朝蒙霧露 分作溝中瘠 一朝霧露を蒙らば 分として溝中の瘠と作らん

如此再寒暑 百沴自辟易 此如くして寒暑を再びす 百沴自ら辟易す

嗟哉沮洳場 爲我安樂國 嗟しい哉沮洳の場の 我が安楽国と為る

豈有他繆巧 陰陽不能賊 豈に他の繆巧有らんや 陰陽も賊なう不能ず

顧此耿耿在 仰視浮雲白 顧れば此の耿耿として在り 仰いで浮雲の白きを視る

悠悠我心悲 蒼天曷有極 悠悠として我が心悲しむ 蒼天曷んぞ極まり有らん

哲人日已遠 典刑在夙昔 哲人 日に已に遠く 典刑 夙昔に在り

風簷展書讀 古道照顏色 風簷 書を展べて読めば 古道 顔色を照らす

この宇宙には森羅万象の根本たる気があり、本来その場に応じてさまざまな形をとる。

それは地に下っては大河や高山となり、天に上っては太陽や星となる。

人の中にあっては、孟子の言うところの「浩然」と呼ばれ、見る見る広がって大空いっぱいに満ちる。

政治の大道が清く平らかなとき、それは穏やかで立派な朝廷となり、

時代が行き詰ると節々となって世に現れ、一つひとつ歴史に記される。

例えば、春秋斉にあっては崔杼の弑逆を記した太史の簡。春秋晋にあっては趙盾を指弾した董狐の筆。

秦にあっては始皇帝に投げつけられた張良の椎。漢にあっては19年間握り続けられた蘇武の節。

断たれようとしても屈しなかった厳顔の頭。皇帝を守ってその衣を染めた嵆紹の血。

食いしばり続けて砕け散った張巡の歯。切り取られても罵り続けた顔杲卿の舌。

ある時は遼東に隠れた管寧の帽子となって、その清い貞節は氷雪よりも厳しく、

ある時は諸葛亮の奉じた出師の表となり、鬼神もその壮烈さに涙を流す。

またある時は北伐に向かう祖逖の船の舵となって、その気概は胡を飲み、

更にある時は賊の額を打つ段秀実の笏となり、裏切り者の青二才の頭は破れ裂けた。

この正気の満ち溢れるところ、厳しく永遠に存在し続ける。

それが天高く日と月を貫くとき、生死などどうして問題にできよう。

地を保つ綱は正気のおかげで立ち、天を支える柱も正気の力でそびえている。

君臣・親子・夫婦の関係も正気がその本命に係わっており、道義も正気がその根底となる。

ああ、私は天下災いのときに遭い、陛下の奴僕たるに努力が足りず、

かの鍾儀のように衣冠を正したまま、駅伝の車で北の果てに送られてきた。

釜茹での刑も飴のように甘いことと、願ったものの叶えられず、

日の入らぬ牢に鬼火がひっそりと燃え、春の中庭も空が暗く閉ざされる。

牛と名馬が飼い馬桶を共にし、鶏の巣で食事をしている鳳凰のような私。

ある朝湿気にあてられ、どぶに転がる痩せた屍になるだろう。

そう思いつつ2年も経った。病もおのずと避けてしまったのだ。

ああ!なんと言うことだ。このぬかるみが、私にとっての極楽になるとは。

何かうまい工夫をしたわけでもないのに、陰陽の変化も私を損なうことができないのだ。

何故かと振り返ってみれば、私の中に正気が煌々と光り輝いているからだ。そして仰げば見える、浮かぶ雲の白さよ。

茫漠とした私の心の悲しみ、この青空のどこに果てがあるのだろうか。

賢人のいた時代はすでに遠い昔だが、その模範は太古から伝わる。

風吹く軒に書を広げて読めば、古人の道は私の顔を照らす。

*この詩そのものが、まさしく一つの保守主義的思考様式の樹立過程そのもの。それまで伝統的に継承されてきた「個別的体験に対する敬意」が、それまでの歴史的制約から解放され、共通の背景が設定され「人間の幸福は、状況によって時代精神(Zeitgeist)」とも「民族精神(Volksgeist)」とも呼ばれる絶対精神(absoluter Geist)との完全合一を果たし、それから自らの役割を与えられる事である」としたヘーゲル哲学と相似関係にある信念が生成されるに至ったのだった。

中国の南宋末期の重臣である。文天祥や張世傑らと共に南宋における三忠臣(亡宋の三傑)の一人として数えられる人物。字は「君実」といい、楚州鹽城(現在の江蘇省塩城市)の人。

- 1260年、科挙に及第し、進士となる。

- 1276年、バヤン率いる元の軍が南宋の首都臨安に迫ると、和睦の交渉を進めて国難を救おうとしたが失敗。同年1月、臨安は無血開城し、恭帝は元に降伏するが、宋王朝の滅亡を潔しとしない陸秀夫は、前皇帝度宗の遺児を連れ出して臨安を脱出、南方に逃れ、張世傑と協力して亡命政権を打ち立てた。

- しかし、亡命政権は内部が安定しなかった上、1278年には皇帝として擁立した端宗が病死してしまうという非常事態まで発生。このため、陸秀夫は端宗の幼い弟・衛王趙昺を皇帝として擁立し、自身は宰相となってなおも抵抗運動を続ける。

- しかし南宋残党を追撃する元軍の猛攻の前に南宋の滅亡は決定的となり、1279年の崖山の戦いにおいて自身の妻子を殺した後、自分も幼帝と共に海に身を投げて自殺。

日本の壇ノ浦の戦いの平氏滅亡時の二位尼と安徳天皇にも似た、崖山における陸秀夫と幼帝の悲劇的な最期は、現在においても多くの人々に哀惜の念を与え続けている。古くから伝わった箏曲に「崖山哀」という曲目があるほどである。崖山を生き延びて抵抗を続けようとした張世傑も程なく船の難破で死に、南宋最後の抵抗は儚くも潰えることになる。

南宋末期の軍人。文天祥や陸秀夫と共に南宋の三忠臣(亡宋の三傑)の一人。涿州范陽(現在の河北省涿州市)の人で、最初はモンゴルの武将である張柔の家臣だったが、罪を得て南宋に逃亡し、呂文徳にその優秀な軍事的才能を見出されて将軍となった。

- 1275年には元軍の侵攻を一度は撃退したが、1276年に首都・臨安が陥落すると陸秀夫と共に前皇帝であった度宗の遺児を引き連れて脱出し、亡命政権を形成した。

- その後も南宋の将軍として失地回復を図ったが果たせず、かつての上司の張柔の9男である元の武将張弘範は張世傑の甥を派遣して、元に帰順させようと試みたが失敗に終わる。

- 1279年に元軍の猛攻の前に帝昺と陸秀夫が自殺して南宋が滅亡すると陳朝大越国(現在のベトナム北部)に向かって再起を果たそうとしたが、逃走中に嵐で船が沈没して死亡した。

『十八史略』においては、香を焚いて天を仰ぎ「天が宋を滅ぼそうとするなら、この船を覆せ」と叫んだと記述されている。その後船は転覆し、張世傑の最期をもって宋は滅亡したと『十八史略』は締めくくっている。「船、遂に覆る。世傑溺る。宋亡ぶ」

朱子学が主要イデオロギーとなったのはむしろ明代(1368年〜1644年)。しかもそれは「満州族による再征服」という事態を招いてしまいます。これを受けて清代(1616年〜1644年〜1912年)の儒教はむしろ朱子学を否定し、漢代への復古を目指す考証学や公羊学に展開。その晩期にはさらに日本に保存されていた法家古典や「陽明学」が再流入する展開となりました。

*「陽明学」…元来中国では「陸王学」、朝鮮では「江華学」といった。こうした正統性にこだわらず「陽明学」という用語を平気で使う中国人や韓国人は概ねこの系譜に位置付けられ、同時に「大塩平八郎の乱(1837年)」や西郷隆盛を盟主に立てた「西南戦争(1877年)」を「アジア暴力革命の大源流」として賞揚したりもしている。

大塩平八郎の乱 - Wikipedia

西南戦争 - Wikipedia

*「法家古典」…毛沢東が「韓非子」の大ファンだったのは有名な話。中国ではこうして共産主義受容の準備が整えられていったのだった。

韓非子 - Wikipedia

一方、日本は以降、応永8年(1401年)に日明貿易が本格的に開始されるまで、中国との交易は私貿易が中心となります。

*この時期の公式の交流としては南朝方の懐良親王が九州に渡って朝貢し「日本国王」に冊封された記録がある。

- 平氏政権が滅亡した後の鎌倉時代には、日宋間の正式な国交はなかった。その一方で鎌倉幕府は民間貿易を認め、鎮西奉行が博多を統治して幕府からの御分唐船を派遣するようになる。貿易は南宋末期まで行われ、武士層が信仰した禅宗は北条得宗家も保護していたため、民間の渡来僧は貿易船に便乗して来日し、モンゴルによる南宋攻撃が本格化してからも往来は継続している。

- 南宋との経済交流は蒙古襲来(元寇)にも影響し、南宋の滅亡後も延長として元との日元貿易が行われているが、日宋貿易と比較して史料上にも乏しくなり、中国商人の日本居住が困難になっていたとも考えられている。

鎖国してる様なしてない様な日本。要するに「開国」は相手もあっての事なのでは?

さて、こうした時代について與那覇潤はどうのべているのでしょう。

與那覇潤「中国化する日本:日中文明の衝突一千年史(2011年)

院政なるものがなぜ始まったのか、長らくその理由は不鮮明だったのですが、最近注目されているのが日宋貿易との関連です。

かくして、対中貿易を通じて宋銭をどんどん日本国内に流入させ、農業と物々交換に立脚した古代経済を一新し、かつ荘園性に立脚した既存の貴族から実権を奪い取っていく。この、科挙以外の貨幣経済の部分で、宋朝中国のしくみを日本に導入しようとした革新勢力が、後白河法皇と平清盛の強力タッグ、西日本中心の平氏政権であったということになります。

ところが、こういう市場経済中心の「グローバリズム」に反動が伴うのは今も昔も同じで、猛反発したのが荘園経済のアガリで食っていた貴族や寺社の既得権益勢力(権門)と、国際競争に適した主要産品がなく、没落必至の関東地方の坂東武者たちでした。

この守旧派貴族と田舎侍の二大保守勢力が手を組んで、平家一門を瀬戸内海に叩き落し、難癖をつけて奥州藤原氏も攻め滅ぼし、平氏政権下では使用が公認されかけていた宋銭をふたたび禁止して物々交換に戻し、平家に押収されていた荘園公領を元の持ち主に返す代わりに、自分たちも「地頭」を送り込んで農作物のピンハネに一枚噛ませてもらう―かように荘園制に依拠する諸権門に雇われた、よくいってボディガード、悪くいえば利権屋ヤクザ集団が源氏であり、彼らの築いた「反グローバル化政権」こそが鎌倉幕府だったわけです。

①最近の歴史学では、後世の人間が考えるより「(奥州産の金や馬、太宰府経由の交易品などに支えられた)藤原氏の摂政関白政治(810年〜1068年)」から「(より農本主義的基盤に支えられた)上皇の院政」はスムーズに進行したと考えられているらしい。

- 要するに、どうも当時の感覚では「藤原摂関家の人材が払拭したので、天皇家が次第にその機能を代行する様になっていった」レベルの「(政変や制度改革を伴なわない)柔軟な対応」に過ぎず、調べ込めば調べこむほど境界線が曖昧になっていくらしい。このあたり、良くも悪くも「日本的」といえる。

②経済面の展開についても「グローバル戦略」なんて持ち出すまでもない。日本経済史で重要なのは、常にあくまで「(大陸の政治的安定などにより)交易が振興する状態だったか」と「その交易を誰が手掛けたか」なのである。

- 唐朝(618年〜907年) が滅んで五代十国時代(907年〜960年)が始まってしまった事もあり(藤原摂関家による)鴻臚館貿易独占体制は(中国人を相手とした)博多商人や(渤海(698年〜926年)や高麗(918年〜1392年)を相手とした)越前敦賀商人の私貿易に破られてしまう。

- その後も藤原摂関家は「奥州の金と馬」を掌握し続けたが、奥州合戦(1189年)によって(禅僧や律宗や下級官人といった朝廷政治の冷や飯組を抱き込んだ)鎌倉幕府がこれを継承し、貿易資金として活用。

*だんだん話題に上らなくなっていくのは鉱源枯渇のせいらしい。

- その狭間に平氏政権が、宋と遼の政治的安定期における日宋貿易振興に立脚する形で興亡した。「貿易立国」はあくまで貿易相手あってこそ。この事実を日本は近代以降も「中国全土の内乱状態突入」による貿易壊滅をもって思い知らされる事羽目に陥る。

- ところで「中国化する日本」は「後白河法皇と平清盛の強力タッグ、および西日本中心の平氏政権こそ、対中貿易を通じて宋銭をどんどん日本国内に流入させ、農業と物々交換に立脚した古代経済を一新し、かつ荘園性に立脚した既存の貴族から実権を奪い取っていく革新勢力であった」とする。しかしながらこの問題、「究極の自由主義は専制の徹底によってのみ達成される」ジレンマと表裏一体の関係にあるのではなかろうか。

①先行する形で振興した平安時代の「藤原摂関家による太宰府交易独占」。

②元寇(1274年、1281年)にかこつける形で急ピッチで進められた鎌倉時代の「得宗専制」。御家人(陪臣)の全てを御内人(直臣)に置き換えようとして失敗。鎌倉幕府滅亡の遠因の一つとなる。

③後醍醐天皇(在位1318年〜1339年)が構築しようとした「異形の王権」。モデルはモンゴル帝国(1206年〜1634年)とも朱子学的専制体制ともいわれる建武の新政(1333年〜1336年)を遂行。日本において領主権は「土地問題や水争いを(先例に鑑みて)公平に裁定する義務」や「(交通インフラ整備や水治から軍役まで含む)公共事業を采配する義務」と表裏一体の関係にあったが、これを無視した事もあって瓦解。

*「モデルはモンゴル帝国(1206年〜1634年)とも朱子学的専制体制ともいわれる」…概ね「後醍醐天皇自身が目指したのはモンゴル帝国だったが、太平記(14世紀成立)」ではそれがいつの間にか朱子学的専制体制に差し替えられたと推定されている。

1223夜『帝王後醍醐』村松剛|松岡正剛の千夜千冊

④楽市楽座によって選定された御用商人と癒着して自給自足の独立経済圏形成を目指した全国各地の戦国武将達。江戸幕藩体制初期段階で御用商人が(全国規模を有する富農・負傷のネットワークたる)株仲間に滅ぼされたせいで夢と終わる。その後、各藩の経営破綻が相次いた事が明治維新後に断行された「版籍奉還(1869年)」「廃藩置県(1871年)」「藩債処分(1872年)」「秩禄処分(1876年)」といった大改革がスムーズに進行した遠因の一つとなった。

⑤明治維新によって成立した「薩長土肥幕府」。実際には(真っ先に抹殺し尽くすべき仇敵の筈の)旧幕臣も大量抜擢して内部葛藤を抱えていた。そして「秩禄処分(1876年)」によって多くの不平士族を蜂起に追い込んだが、江藤新平らをリーダーに擁した佐賀の乱(1874年2月)、廃刀令(1876年3月)に反発した神風連の乱(1876年10月)、これに連動した秋月の乱(1876年10月)と萩の乱(1876年10月)と思案橋事件(1876年10月、旧会津藩藩士が蜂起)、西郷隆盛らをリーダーに擁した西南戦争(1877年)とこれに連動した福岡の変(1877年3月)などがことごとく失敗に終わり、逆に「国民皆兵制に立脚する常備軍の正統性」を印象付けただけに終わった。その後、不平士族残党は全国規模の富農・富商のネットワークに合流して自由民権運動を展開し、政府側に大日本帝国憲法(1889年2月11日公布、1890年11月29日施行。短期間で停止されたオスマン帝国憲法を除けばアジア初の近代憲法)を余儀なくさせた。帝国議会開設後も混乱は続いたが、その隙を突く形で清朝内強硬派が朝鮮半島利権独占を目論んで日清戦争(1894年7月〜1895年3月)を起こすと、突如として一致団結して清国軍を叩きのめした側面も見せている(要するに「外国人に漁夫の利を与えるのを徹底して嫌う伝統」の産物)。征韓論は国内で握り潰したが台湾出兵(1874年)は止められなかった明治政府のジレンマを、清朝内強硬派は完全に見誤っていたのだった。そしてこの時の敗戦以降、清朝有識者層は「中華思想の継承の一員たる日本は、それをどう発展させてきたのか?」について多大な興味を抱く様になっていく。

*士族反乱…最近の歴史観では「明治6年の政変(1873年、征韓論争に敗れた征韓派参議の西郷隆盛・江藤新平・板垣退助らの下野)を契機とする右大臣岩倉具視(急病により一線を退いた太政大臣三条実美に代わって、内務卿大久保利通とともに論争を主導)に対する暗殺未遂事件「喰違の変(1874年)」、土佐閥の板垣退助や後藤象二郎らが設立した政治結社の蜂起を未然に防いだ「立志社の獄(1877年8月)」、内務卿大久保利通が暗殺された「紀尾井坂の変(1878年5月)」なども含む。全体像を俯瞰すると司馬遼太郎「翔ぶが如く(1972年)」の歴史観にかなり近づいた?

太政官論としての『翔ぶが如く』

あえて指摘しておくと、おそらくこうした歴史展開において、不平士族側が明治政府に勝利する可能性など最初から皆無に等しかった。公益同盟戦争(1465年〜1477年)において大貴族連合側が、フロンドの乱(La Fronde 1648年〜1653年)において法服貴族と帯剣貴族の連合軍が(絶対王政を志向する)フランス国王側に勝利する可能性が同様に最初から皆無だった様に。要するにこうしたケースにおける「不平側」は、その要求が多種多様過ぎて同等の国家ビジョンを統合するに至らない烏合の衆に終わる事が多い。もちろん伝統的に磨き上げられてきた戦闘能力は迂闊に侮れない領域まで達しており、体制側は常に相応の苦戦を強いられるのだが、最終的には内紛による自壊や鉄砲や大砲といった近代兵器を大量投入しての各個撃破によって滅びていく宿命にあるのだった(西南戦争においては(敵も戊辰戦争を生き延びてきた猛者だったので)それだけでは足りず、旧会津藩士を復権して抜刀隊として送り込む事でかろうじて制圧に成功した)。そしてそれはそれとして、明治政府のこうした血塗れの足跡が(フランス革命とナポレオン執政期を間に挟んだ)ブルボン家からオルレアン家への王統交代、ナポレオン三世の治世などを必要不可欠としたフランスの絶対王政脱却期と比較すれば安上がりかつ迅速にその役割を果たし得た事実もまた揺るぎない。皮肉にもそれは日本位おいて公家や武家や仏教教団などが意外と「王統の絶対的正統性」の庇護下に置かれておらず、毎日を生き延びる事を最優先課題とせざるを得なかった「利権ヤクザ集団の如き存在」だったからかもしれない。

*「利権ヤクザ集団の如き存在だった」という事は、少なくとも「(ナポリやシチリア島の在郷社会に伝統的に溶け込んで暮らしてきたマフィアの様な)領土と領民を全人格的に代表する領主の如き存在」ではなかったという事。これが案外重要なのである。彼らは他所者だったが故に自分達が役立つ存在である事をせっせとアピールし続けねばならなかったのだった。 -

*ここで重要な事。それは貨幣不足を代替貨幣で補った江戸幕藩体制下の米経済や朝鮮王朝時代の布貨流通を「領主が領民と領土を全人格的に代表する農本主義的伝統の残存」と絶対に一緒くたにしてはならないという事。これらの地域では近代に入ってから(「農本主義的伝統の残存」に散々苦しめられた欧州と異なり)あっけないほど簡単に資本主義導入が進んでいる。カーター・J・エッカート「日本帝国の申し子—高敞の金一族と韓国資本主義の植民地起源 1876-1945 」も「朝鮮王朝において資本主義的発展を阻んでいた要因は、朝鮮王朝末期の御用商人廃止と日本統治下に入ってからの王族や両班階層の棒給生活者化(領民への影響力排除)によってとりあえず一掃された」と分析している。もちろん土地が「単なる売買可能な私財」と目されつ様になるまでには相応の歳月と苦労を要したが、日本も同様の歴史を辿っているので、それ自体は別に驚くに値しない。

とにかく日本においては、あえて公家も武家も滅ぼそうとしなかった事が近代化をスムーズに進める決め手となった。逆を言えば、中華王朝においては、なまじ伝統的に門閥貴族絶滅を大義名分に掲げてきた事が逆に肝心のタイミングにおいて近代化を妨げ続ける。

*門閥貴族が存在しなければ、スペインの「Blue Blood信仰」みたいな血統主義も生き残れない。*門閥貴族など、何度滅ぼしても体制内から新たな候補者が現れて再生してしまう。それならいっその事誰も滅ぼさず存続させ、恩義を感じさせつつ自制ある行動を求め統制下に置いたほうが良い。ある意味それが日本や英国の様に「保守主義立国」によって近代化を達成した国の思考様式だったのである。まぁ背景には「武家の公家に対する勝利の確定とその華族化(日本)」とか「薔薇戦争(1455年〜1485年 / 1487年)による大貴族連合の自滅とその隙をついてのジェントリー階層の育成開始(英国)」なんて生々しい政治的駆け引きの歴史も存在した訳だが。

①春秋戦国時代(紀元前770年〜紀元前221年)には夷狄の一員として蔑まれていた秦が中国統一に成功するも、漢人の劉邦が項羽に勝って最終覇者となり前漢(紀元前206年〜紀元後8年)が開闢される。

②史記(紀元前91年頃)「酷吏列伝」において、その存在そのものが絶対悪とされてただひたすら虐殺され続けた地方豪族が、後漢代(25年〜220年)には劉秀(光武帝)の一族を筆頭として政権の担い手として台頭し、三国時代(184年〜280年)には覇権を争う。

SEI_TAIKOU(斉太公((太公望呂尚)))'S SITE(酷吏列伝(抄))③西晋・東晋代(265年〜420年)においては夷狄の一員として蔑まれていた鮮卑族が五胡十六国時代(304年〜439年)を制して南北朝時代(439年〜589年)を現出させ、隋朝(581年〜618年)や唐朝(618年〜907年)を開闢。

④官僚人事を司る尚書吏部を掌握した門閥貴族(後漢以来の長い伝統を誇る山東貴族。鮮卑の名族を母体とし、崔・盧・李・鄭の四姓が占め、隋・唐の皇帝を輩出した関隴集団などの寄り合い所帯)。皇帝権強化を目指しながら牛僧孺・李宗閔の牛党と李徳裕の李党が中央政界において激しい権力闘争を展開した科挙官僚。玄宗代(712年〜756年)末期に勃発した安史の乱(755年〜763年)以降、地方行政を担う節度使が各地方において独立志向を剥き出しにする様になった結果生まれた藩鎮。これに対する抑制力として編成されながら宦官勢力に組み込まれた神策軍。こうした分裂状態が唐朝を滅ぼし、五代十国時代(907年〜960年)を勃発させてしまう。これを制して中国再統一に成功したのが宋(960年〜1279年)だったが、科挙と殿試によって「科挙合格によって以降のあらゆる暴虐を正当化される士大夫階層」を抑え込む戦略は、名君の供給が途絶えるとあっという間に瓦解しモンゴル帝国(1206年〜1634年)に滅ぼされてしまう。

五代十国の争乱

宋の太祖趙匡胤: かわうそ亭⑤帝位の相続争いによって統治能力が低下したモンゴル帝国からの脱却を果たした明朝(1368年〜1644年)の初代皇帝は、紅巾の乱を起こした白蓮教徒の首領の一人朱元璋(太祖・洪武帝、貧農出身にして中華王朝史上唯一の江南出身者)だった。その後(梁や金の遺臣を出自とする)華北軍事貴族や(ウィグル人やイラン系のタジク族などで構成されたモンゴル帝国時代の地方行政官出身の)色目人などを科挙制度によって国家経営に組み込みつつ国家への忠義と華夷弁別に偏執的なまでの執念を燃やす朱子学を国是とし、海禁政策に踏み切りつつ国威賞揚を目論んだ遠征事業に邁進して国庫を破綻させ自滅。満州族による征服王朝だった清朝(1616年〜1644年〜1912年)に取って代わられる事になる。科挙を掌握した体制側が朱子学を「満州族による漢族の支配」として利用する様になったので、中国儒学者の間ではこれを否定する考証学や公羊学が発展した。

江戸考証学の人々とその遺業

公羊学

常州学派 - Wikipedia⑥清末には文明化によって満州族が軍事遂行能力を喪失。自立志向を高めた漢族の郷紳達が組織した自警団がこれにとって変わる。また辛亥革命(1912年)成功には漢族官僚の一斉寝返りが重要な役割を果たした。中国人にとって不幸だったのは、その後第一次世界大戦(1914年〜1918年)が勃発して欧州資本が一斉に引き上げてしまったので中華民国(1912年〜、1949年10月1日に台湾へ遷都)が経営破綻に追い込まれてしまった事。袁世凱は自ら皇帝に即位し中華帝国(1915年〜1916年)を建国する事でこの危機を乗り越えようとしたがあえなく失敗。例によって例の如く果てしのない軍閥間の内紛が続いた後に(ある意味、中華王朝と同じぐらい権威主義的なスターリン主義全盛期の共産主義に立脚する)中華人民共和国(1949年〜)が建国される事になる。

現代中国が中華民国建国(1912年)以前の中華王朝史について(イブン・ハルドゥーン(1332年~1406年)のアサビーヤ(عصبية 'aṣabīyah)論に立脚したが如く)一括して「(進歩なく同じパターンを繰り返してきただけの)古代」と総括するのは、こうした全体像を俯瞰した上での事なのだった。

中国共産党内でも、胡温派との権力闘争に敗れて失脚した薄熙来(太子党・重慶派)は「ブルジョワの取り締まり強化」を主張していたという。そして北朝鮮においては、今日なお実際に定期的にブルジョワ粛清が繰り返され続けている。

-

ところで欧州絶対王政は独特の経済学の源流でもある。

①清教徒革命時代(1638年〜1660年)の英国独裁者クロムウェル卿(1599年〜1658年)やルイ14世の財務総監コルベール卿(1619年〜1683年)の重商主義(Mercantilism=マーカンティリズム)…貿易などを通じて貴金属や貨幣を蓄積することにより、国王の財産を増すことを目指す経済思想や経済政策の総称。

*清教徒革命のあった17世紀後半のイギリスでは交易主舞台が欧州内から欧州外にシフトする商業革命があった。カリブ海植民地で砂糖革命が起こって生産量が飛躍的に急増する一方で、英国人の砂糖消費量が急増。*フランスでは国王庇護下で毛織物産業などの育成が図られた。

②国家を経済の主体と見た18世紀ナポリ政治経済学。

18世紀ナポリ王国における「政治経済学」の形成(上)

18世紀ナポリ王国における「政治経済学」の形成(下)③ハプスブルク帝国やドイツ諸侯を支える官僚達の間で17世紀から18世紀にかけて流行した官房学(Kameralwissenschaft)

要するに新大陸の金銀を欧州に無制限に流入させ続けて価格革命を引き起こしたり、自国の経済状態を勘案せず戦争を続けて何度も破産してフッガー家やジェノバ銀行家を地獄に叩き落としたスペインを反面教師に生まれた研究分野とも。

不思議なまでに中華王朝史にはこの部分が欠落している。実はオスマン帝国もそうで、だから19世紀に入って次第に欧米列強の経済植民地化が進行しても大して反応する事はなかったのである。

オスマン帝国の経済ナショナリズムに関する一考察

ところで当時高麗で起こった事、宋で起こった事、日本に起こった事にはそれぞれ微妙に質的違いがあり、これがそれぞれの国の後世の歴史に微妙な影響を与えていくのです。

- 「宋朝の常備軍」は(後の文治政策によって弱体化を余儀なくされるとはいえ)五代十国時代(907年〜960年)を制した大軍隊。また鎌倉武士団も治承・寿永の乱(1180年〜1185年)」を通じて全国化し、奥州合戦(1189年)や承久の乱(1221年)をその大規模動員力で圧倒した大軍隊。それに比べて高麗武臣政権(1170年〜1271年)は朝廷内クーデターによって実権を握り、モンゴル軍侵攻に際しても(領民を見捨てて)首都防衛に徹っするなど、なんとも規模が小さい。そして平氏政権の規模はどちらかというと後者寄りで坂東武者に比べて陸戦に疎く、だから戦えば負けるのを余儀なくされたのではあるまいか。

- 宋朝において軍人は(文治政策の影響もあって)次第に二級市民扱いされる様になり、その士気を下げていき、最後はモンゴル側に寝返る展開に。高麗でも事情は似た様なもので、その状況を覆すべく武臣がクーデターを起こした訳だが(門閥貴族の文臣の力を弱めるべく)科挙履行の規模を拡大しただけで満足し自ら勉強する事はなかった(それで後世「武臣への侮蔑感情」を継承した新興科挙官僚達に好き放題書かれてしまう。恩を仇で返す伝統は以降も繰り返される)。ところが当時の日本では公家と武家が比較的対等に政争を繰り広げ、さらに鎌倉幕府成立後の武家は順調に官僚や文化人への変貌を遂げていく。

*そもそも唐から輸入した律令制における序列上、武臣は文臣の上になっていた。ここでいう「武臣」はあくまで公家だが、武家の源流の一つは宮廷内行事において彼らに従って武芸を披露する奉公人であり、最初から相応の事務能力や教養も求められる立場だったのである。

- 「中国下する日本」では事あるごとに「日本は伝統的に科挙不在で血統主義のみに支えられた後進国だった」事が繰り返されるが、実際の中華王朝や朝鮮半島では「科挙合格がもたらすエリート意識の弊害」に苦しめられる逸話に事欠かない。その一方で本書では失敗しかしなかった様に描かれる寛政の改革(1787年〜1793年)にもこの時の人材登用手段見直しが勝海舟や山岡鉄舟といった庶民出身の幕臣登用につながった側面があったし、また第二次世界大戦敗北を「試験エリートに過ぎず現場感覚に乏しい幕僚の大抜擢」に求める声もある。そもそも日清戦争に敗れた清朝が真っ先に手掛けた近代化政策の一つが科挙廃止だった事を忘れてはならないのである。

*江戸時代における御庭番の仕事を見ると「市場動向調査」と並んで「人物評価」が結構な割合を占めている。当時の為祭者は人材登用に当たって試験結果より「周囲の評判及び素行調査の結果」を重視したらしい。

私はウイリアム.H.マクニール「ヴェネツィア 東西ヨーロッパのかなめ 1081-1797(enice: the Hinge of Europe, 1081-1797、1974年)」の見解に従って「近代はルネサンス晩期にボローニャ大学及びパドヴァ大学で新アリストテレス哲学が生まれた時から始まった」という立場なので、どうしてもこの辺りは厳しく見てしまいます。

欧州の科学実証主義はイタリア・ルネサンス期にパドヴァ大学やボローニャ大学の解剖学部で流行した新アリストテレス主義に始まるとされています。

- 実践知識の累積は必ずといって良いほど認識領域のパラダイムシフトを引き起こすので、短期的には伝統的認識に立脚する信仰や道徳観と衝突を引き起こす。

- 逆を言えば実践知識の累積が引き起こすパラダイムシフトも、長期的には伝統的な信仰や道徳の世界が有する適応能力に吸収されていく。

まさにこれこそが「天動説の世界=伝統的価値観を覆す事を一切許さない全人格的権威主義」を次第に突き崩していく「地動説の世界」の萌芽。

確かに「世界三大革命(羅針盤・紙・火薬)」そのものの起源は宋朝(960年〜1279年)にまで遡るのかもしれません。(大航海時代を現出させた)ポルトガルやスペイン、さらにはフランス絶対王政やオスマン帝国に先駆けて「外洋走波能力・文書行政・常備軍」の三点セットを備えていた事実も動きません。

むしろだからこそ「どうしてその一歩先に踏み出せなかったか?」が改めて問われているという次第。あるいは(他の絶対王政同様)信念に絶対的中心が与えられる事によって引き起こされる思考停止状態そのものに問題が潜んでいるのかもしれません。