最近、調べればすぐに分かるクルティザンヌ(courtisane=高級娼婦)の歴史も知らない輩が増えてるから困る。全体像を俯瞰すると「身分制と経済発展の暗黒面」みたいなものも浮かび上がってきて、本来フェミニズムが取っ組み合うべき相手はそっちなのに…

①神聖娼婦に関する記述自体はギルガメッシュ神話にも登場するが「凶暴な野人エンキドゥを文明化して手に負える様にする」立場で登場するのが興味深い。

- ウルクの実在の王に取材したギルガメッシュ神話成立の最古層には(惜しくも自力統一に失敗しアッカド文明に併合された)シュメール文明のルサンチマン的に裏付けられた判官贔屓的な感情が存在した可能性が指摘されている。だからこそアッカド文明の地母神イシュタルにに選ばれる事をあくまで拒絶し抜くと考える訳である。

- ここで厄介なのがシュメール文明時代のウルクの守護神イナンナ(狩猟神ドゥムジを夫とするが、ギリシャ神話における地母神デメテルとその娘ベルセポネと冥界神ハデスの三者関係におけるベルセポネの立場にあり、1年の半分は冥界の女王エレキシュガルの手元、すなわち植物の種の比喩として地底に眠っている。この「狩猟神なのに豊穣儀礼に組み込まれた」ドゥムジも大変興味深い神で、イスラエルやイスラムの農業暦にその名を残すばかりか、破壊神ネルガルや英雄ヘラクレスの大源流とも考えられている)とアッカド人の戦争と性愛の神イシュタル(おそらくその時点では地母神性や豊穣神性を神格として備えていなかった。元来は金星を意味し、明けの明星としては男神、宵の明星としては女神であったが、最終的に1つの女神として習合される)がアッカド文明時代に習合を果たしている辺り。この流れを最初に決定付けたのはウル市の月神ナンナ(アッカド語ではシンと呼ばれる)に神官として入った初代アッカド王サルゴンの王女エンヘドゥアンナとされる。すると「国父になり損ねた英雄王」ギルガメッシュと「国母になり損ねた地母神」イナンナ=イシュタルの関係は一体どういうものにねってしまうのか?

-

ちなみに記録に残る初代アッカド王サルゴンの逸話は、旧約聖書におけるモーゼのそれと重なる部分が少なくなく、多くのモデルの一つではないかとも考えられている。ただし、こちらもこちらで多くの逸話に別モデルが…

②最古級の記録と原風景は古代エジプトのハトホル(Hathor)神殿に関する記述にも見受けられる。ここで注目すべきは「(交通インフラが全く整備されてない時代)命懸けで古代中継貿易の主役を担った冒険商人」や「(採鉱技術がまだまだ未発達だった時代の)過酷な鉱山での奴隷労働」の担い手達への懐柔手段の一環としての花街の発展は貨幣経済が浸透する時代以前まで遡るという辺り。

- この女神を祭る神殿の特徴は主に古代エジプト王朝の辺境に建てられ(そこでしか獲得出来ない)貴金属や各種鉱物の中央への献納を担当した事。当時の記録によれば王族の子女が派遣されて神官を勤め、現地の有力族長を酒や歌や踊りで籠絡して中継貿易の担い手に組み込んだり、現地で運営される鉱山に労働力を提供させていた。概ね研究家はこの神殿が下部組織として相応の(現地有力者や奴隷労働使役者への嫁供給源の要素をも含む)遊女軍団を擁していた事を否定しない。エビデンス? だってこの構造、以降の歴史に現れる「鉱山町」の原風景そのものでしょう?

- かかるハトホル神殿に関する史料が少ないのは、政争でアメン(Amen)神殿やイシス(Isis)神殿に政争で破れ、その下部組織に堕してしまったせい。だからハトホル神殿がそういう立場を担う様になったのが最初からの役割分担だったのか、政治力減退で強要された結果なのかまでは分からない(というか間違いなく時代によるし、全盛期の記録はちゃんとした形で残ってない)。この辺りに以降の時代に現れる「実は大坂の陣で破れた豊臣方の遺臣の姫」的な遊女語りの原風景が現れているという見方も。

③貨幣経済浸透以前といえば旧約聖書に記述される「カナンの豊穣神」「シドン人の女神」「(ユダヤ教では唯一神と規定されている)ヤハウェの(許されざる)配偶者」アシェラ(Aserah)信仰問題への言及も欠かせない。

旧約聖書にも異教の偶像神として登場し、ヘブライ語形アシェラ(אֲשֵׁרָה [’Ă šērāh])の名で現れる。カナンでは豊穣の女神として崇められた。ヘブライ人たちは当初この女神を敵視したが(出エジプト記第34章第13節)、カナンの地に入植すると自らも崇め始め(士師記第3章第7節ほか)、聖なる高台と呼ばれるカナン式の礼拝所で祀った。

何故ヘブライ人たちはこの女神を敵視したのか。アシェラ祭儀が豊穣祈願にかこつけた売春行為に結びつく側面を備えていたからである。

こうした「不修多羅な」側面ならエレウシス島の秘儀で有名な豊穣神デメテルも備えていた筈で、だからこそ(詳細は不明なものの)そこから派生する形で「婚姻と処女膜の神ヒューメン(hymen)」の様なトリックスター的存在も生まれてきたとも。

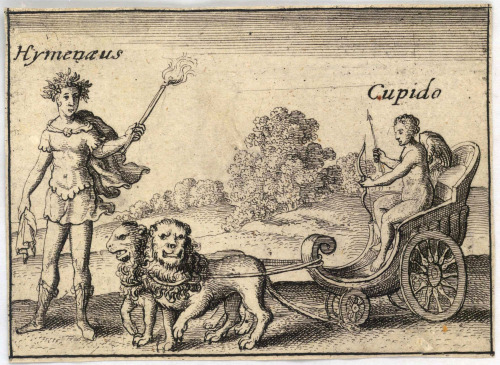

「婚姻の神ヒューメン(hymen)」…処女膜の語源となった男神で元は人間。ゲーテの「コリントの花嫁(The Bride of Corinth、1797年)」でも「ヘイ、ヒューメン!! 婚姻の契約だ!!」みたいにタクシー感覚で呼び出されてるし、神というより使い魔とか召喚獣みたいな扱い。そもそも経歴が色々と怪しい。本当に純粋なギリシャ神話の神なの?

- 伝説によればヒューメンは元々都市の美しいが財産も社会的地位もないアテナイの若者だったという。やがて富裕層の娘と恋に落ちたが、そういう立場故にストーカーになるしかなく、彼女が女性しか参加出来ないエレウシス島(デメテルとコレーを祀る神殿があった事)での秘儀に赴く時も女装して一緒についていった。

*トロイア戦争の英雄アキレウスも一時期母テティスの命令でスキューロス島に女装して隠れていたし、アナトリア半島起源でドーリア人の間で英雄視されたヘラクレスも信託でリュディアの女王オムパレーの奴隷となっていた時代に衣装交換をしている。アナトリア半島から渡ってきたディオニューソスもテーバイの王ペンテウスを女装させている。アナトリア半島のキュベレー神殿に女装神官がいて祝祭に花を添えていた事と何か関係があるらしい。

- ところが一行の乗る船が海賊に襲われる。ヒューメンは奸計を巡らせて海賊達をやっつけ、果敢に少女達を救い出すと全員が好きな恋人と結婚出来る様に手配してやった。

- しかし当人は今度はアルテミス信者だったニンフのニカイア(Nicaea:河神Sangariusとフリギアの女神キュベレーの娘)に夢中となり、彼女を追っかけるうちに心臓を矢で射られてあっけなく死んでしまう。

- その後アテナイは彼の名誉を賞する祝祭を制定し、その結果として婚姻の誓いに不可欠の神として崇拝される事になった。

物語文法的に分析しようにも、こんなにも内容がしっちゃかめっちゃかでは「偏微分」の掛け様がないのです。というか間違いなく、何か実話要素が絡んでくる模様?

八百万(やおろず)の神を尊ぶ日本人的感性からすれば「縁結びの神=豊穣神」なる図式を提示されても(そりゃ伝統的地方共同体にとっては人口再生産は死活問題だから)男女問わず「わかりみが深い」などと呟くだけだが、存外これが国際常識ではない。まぁその感性が(神社仏閣の拠点を中心に形成される)門前町における(「精進落とし」を方便に存在理由を獲得した)花街の前近代までの繁栄を支えてきて、これが幕末以降来日した諸外国人の逆鱗に触れて…みたいな流れとなる訳だが、この感性にそのまま盲従するなら米国宗教右派の忠実な手先として日本の寺院や神社への毀損行為(Vandalism)を繰り返す韓国のプロティスタント系カルト教団が主張する様に「人道主義と人類平等の精神を完遂する為には、日本民族全体が神道と仏教を完全に捨てキリスト教に改宗し、自らの手で国内の神社仏閣全てを焼き払い、関係者全員を自ら処刑し尽くすまで同じ人間扱いしてはならない」という話になってきてしまう。その韓国でも伝統的地方共同体の歴史を紐解けば「村祭りの度に男子は相撲大会で自らの肉体的強靭さをアピールし、女子はブランコを漕いで男子を誘惑し、垣根越しの歌合戦に縺れ込む」みたいな話が幾らだって掘り起こせる訳だが、連中は「元よりそんな連中だって同じ人間じゃ有り得ない。韓民族の崇高な民族精神回復の為に一緒に殲滅するのみ!!」と喚いて躊躇なく突貫してくるだけなので、国際SNS上の関心空間にはこうした連中に備えたある種の「日韓共同防衛網」が成立していたのです。しばしばTwitter上を騒がせる「(日韓双方に存在する)政痴連中」もそれなりに酷いが、民族同朋でも信者でなければ同じ人間である事を否定して平然と襲い掛かるこいつらの狂気に比べれば…(以下自粛)

- 旧約聖書の記述によれば当時中海沿岸全域をを中継貿易で結んでいたフェニキア商人は、在地有力者を様々な形で債務奴隷化(確かに貨幣経済自体は浸透していなかったが、様々な商品による物々交換自体は盛んに行われていた)して政略結婚を強要して交易中継拠点を確保すると同時に、この文化圏の多くが「夫婦一対の豊穣神」を在地信仰の中心とする事を利用して嫁に神官団を同行させて現地宗教儀礼を整備させ、これと不可分な形で「(「フェニキア」の呼称の由来たる毒貝から採取される染料で染め上げられる)紫(または緋色)の聖衣」や「(主にシドンで生産されていた)銀の儀礼品」の需要を連鎖的に喚起させていたらしい。

ヘレンニオス・ピローン断片集「シドンの銀製品」は、ホメロスの叙事詩「イリヤース」でも貴重品としてアカイア人の奪い合いの対象となっている。紀元前1200年のカタストロフで文明に歯を剥いた「海の民」はただ全てを焼き払って更地に戻すだけで同様の物欲を見せる事はなかった。最初期のゲルマン民族の隣接開拓地襲撃も、ヴァイキング(北方諸族の略奪遠征)もそうだった。かくして凶暴な野蛮人の文明化はまず「物欲の感染」から始まるのである。そしてアカイア人は同時に戦利品の様に「現地で強奪して愛人にした婦人」を見せびらかし合い(総司令官アガメムノンの悲劇にも見て取れる通り)予想通り帰郷の際に留守を守っていた本妻とトラブルを引き起こす。遠征に赴く夫が「(相応の家臣団を擁する)戦士」だった様に、残された留守を守る妻もまた「戦士」…そりゃ帰郷が党争に直結する訳である。

日本における銅鏡や銅鐸の様な「威信材」もこうした文化段階に属する。まさしくカール・ポランニーが創始した「貨幣経済成立以前の、経済活動が社会活動全体に埋め込まれていた時代の経済活動を扱う」経済人類学(Economic Anthropology)の世界。

- この事件や、後世プトレマイオス朝時代(希:Πτολεμαῖοι/Ptolemaioi、紀元前305年〜紀元前30年)に(駱駝に乗った隊商が砂金と岩塩を交換するサハラ砂漠中継交易経由でアフリカ奥地に接続するナイル川上流域、すなわち古くからハトホル神殿が設置され、神殿宗教末期にはビサンチン帝国の非キリスト教徒弾圧に対するイシス神殿の最後の砦となったヌビア (Nubia) の国境の街)エレファンテネ島に配備されたユダヤ人傭兵隊が「(ユダヤ教では唯一神と規定されている)ヤハウェの(許されざる)配偶者」としての天空の女神信仰に耽溺した事件は、メソポタミア諸帝国による神殿宗教撲滅政策に対抗すべく「啓典の民」へと変貌を遂げたヘブライ民族にとっては文字通り「(唯一神ヤハウェの存在を脅かす)民族存続の危機」だったので、相応に克明な記録が残っている。

ヤハウェが厳密に唯一神と規定されたのはバビロン捕囚によって(同様に唯一神と規定された)バビロニア人の守護神マルドゥクと邂逅してその影響を受けたからとする説もある(マルドゥク神話には聖櫃に該当する概念すら存在する)。とはいえ如何せん、ヘブライ人が啓典の編纂に着手するのは、この時の神殿破壊と民族大移動によって神殿に民族精神の拠り所を求める危険性を悟って以降であり、それ以前の記録との比較は大変困難を極めるのである(これはイスラエルの歴史家が、例えばヤハウェとその配偶神アシェラの名前を併記する史料が発見されても「(バビロン捕囚で連れ去られたヘブライ人の人数合わせで入植してきた異邦人がユダヤ教を部分的に需要した)ペリシテ人の残した記録」に強制的分類してしまうせいでもある)。

バビロニアからエラム勢力を一掃したのは、イシン市でマルドゥク・カビト・アヘシュ(在位:前1157年-前1140年)が新たに打ち立てた王朝であった。これをイシン第2王朝、またはバビロン第4王朝と呼ぶ。

第2代のイッティ・マルドゥク・バラト(在位:前1139年-前1132年)の時代には既にバビロンを首都として周辺地域を支配下に置いていたと見られる。

この王朝自体は短命であったが、その王ネブカドネザル1世(ナブー・クドゥリ・ウツル1世、在位:前1124年-前1103年)はエラムに侵攻し、カッシート朝滅亡時に奪い去られていたマルドゥク神像を取り戻したことで名高い。どの程度史実に忠実であるのかは不明であるが、彼の功績を称揚する歴史文学が後世のコピーによって知られている。この頃から神々の王としてバビロンの都市神マルドゥクの地位が高められ、次第にパンテオンの最高位に置かれるようになっていった。

④ところでフェニキア人の中継交易網はインド南岸部まで接続していたらしく、破壊神カーリーの原型とおぼしき黒い女神のイメージが紀元前以前の段階まで地中海沿岸部にも伝来している。ただし当時のインド文明の経済的中心はあくまで中央アジア中継交易網に接した北部で、これが逆転するのはローマ(共和制時代→帝政時代→ビサンティン帝国時代)やイスラム諸王朝との貨幣経済に立脚しての季節風貿易が盛んになってから。

インドの伝承自体には何の記述もないが、インド・アーリア人が現在のアフガニスタン・バクトリアから北西インド(現在のパキスタン)に移住したのは紀元前1500年前後と考えられている。

これはわかりやすい。インド・ヨーロッパ語族の広がりと分裂を示す図。近そうな言語が意外と早く分かれていたりする。ロシア語とブルガリア語などはお隣さんかと思っていた。 https://t.co/NonOsVYvfi

— 国末憲人 Kunisue Norito (@KunisueNorito) November 20, 2019

リグ・ヴェーダによれば、その後、バラタ族・トリツ族など諸部族の間で戦争が勃発(十王戦争)。バラタ族の社会は、いくつかの部族集団によって構成されており、部族を率いたものを「ラージャン」と称し、その統制下で戦争などが遂行された。ラージャンの地位は世襲されることが多かったが、部族の構成員からの支持を前提としており、その権力は専制的なものではなかったとされる。

バラタ族は、軍事力において先住民を圧倒する一方で、先住民から農耕文化の諸技術を学んだ。こうして、前期ヴェーダ時代後半には、牧畜生活から農耕生活への移行が進んでいった。また、バラタ族と先住民族のプール族の混血も進んでいった(クル族の誕生)。『リグ・ヴェーダ』において、先住民に由来する発音が用いられていることも、こうした裏付けになっている。

十王戦争に勝利したバラタ族は、インド・アーリア人の諸部族における覇権を確立して以降、次第に十王戦争において戦った相手であるプール族と融合し、支配階層を形成してクル族と呼ばれるようになっていった。

次第に領域を固定化して、その領域はクル国(あるいはクルクシェートラ)と呼ばれるようになり、ブッダの時代には十六大国のひとつに数えられるようになっていった。パンチャーラ族とも連携し、ガンジス川流域に支配を広げていった。

『リグ・ヴェーダ』の編纂はクル族の指導下で始まったと考えられ、鉄器を最初に用い始めた部族でもあると考えられている。鉄への言及は「黒い金属」として、『アタルヴァ・ヴェーダ』に最初に見られるが、『アタルヴァ・ヴェーダ』はクル族(あるいはクル国)の王パリークシタの名も挙げている。また、ブラーフマナには、パリークシタの息子であるジャナメージャヤ王の名も見られる。

彼らの神々への讃歌と祭式をまとめたものがヴェーダである。司祭者バラモンがヴェーダの神々をまつり、ここにヴェーダの宗教が初期バラモン教としてインド化。

バラモンとは司祭階級のこと。正しくはブラーフマナというが、音訳された漢語「婆羅門」の音読みから、日本ではバラモンということが多い。バラモンは祭祀を通じて神々と関わる特別な権限を持ち、宇宙の根本原理ブラフマンに近い存在とされ敬われる。

最高神は一定していない。儀式ごとにその崇拝の対象となる神を最高神の位置に置く。

階級制度である四姓制を持つ。司祭階級バラモンが最上位で、クシャトリヤ(戦士・王族階級)、ヴァイシャ(庶民階級)、シュードラ(奴隷階級)によりなる。また、これらのカーストに収まらない人々はそれ以下の階級パンチャマ(不可触賤民)とされた。カーストの移動は不可能で、異なるカースト間の結婚はできない。

- 紀元前12世紀頃に編纂されたリグ・ヴェーダなどのヴェーダの時代には「ヨーガ」やその動詞形の「ユジュ」といった単語がよく登場するが、これは「結合する」「家畜を繋ぐ」といった即物的な意味で、行法としてのヨーガを指す用例はない。比較宗教学者のマッソン・ウルセルは、「ヴェーダにはヨーガはなく、ヨーガにはヴェーダはない(狭義のヴェーダの時代)」と述べている。

紀元前1000年頃よりバラタ族はガンジス川流域へと移動。この地に定着して本格的な農耕社会を形成した。農耕技術の発展と余剰生産物の発生にともない、徐々に商工業の発展も見られるようになり、諸勢力が台頭して十六大国が興亡を繰り広げる時代へと突入した。

- 『マハーバーラタ』によると、紀元前950年頃にクル族の子孫であるカウラヴァ王家が内部分裂し、クルクシェートラの戦いでパンチャーラ国に敗北して衰退していった。こうした中で、祭司階級であるバラモンがその絶対的地位を失い、戦争や商工業に深く関わるクシャトリヤ・ヴァイシャの社会的な地位上昇がもたらされた。

- 十六大国のうち、とりわけマガダ国とコーサラ国が二大勢力として強勢であった。十六大国のひとつに数えられたガンダーラは、紀元前6世紀後半にアケメネス朝のダレイオス1世のインド遠征 (Iranian invasion of Indus Valley) によって支配されるようになり、他のインドの国々から切り離されアフガニスタンの歴史を歩み始めることになった。

紀元前5世紀になると、4大ヴェーダが完成し、バラモン教が宗教として完成した。ガンジス川流域で諸国の抗争が続く中でバラモンが凋落すると、それに代わりクシャトリヤやヴァイシャが勢力を伸ばすようになった。こうした変化を背景にウパニシャッド哲学がおこり、その影響下にマハーヴィーラ(ヴァルダマーナ)によってジャイナ教が、マッカリ・ゴーサーラによってアージーヴィカ教が、釈迦(シャカ、ガウタマ・シッダールタ)によって初期仏教が、それぞれ創始され当時のインド四大宗教はほぼ同時期にそろって誕生し「六師外道」とも呼称された自由思想家たちが活躍した。

- この時代において単語としての「ヨーガ」が見出される最も古い書物は、紀元前500年 - 紀元前400年の「古ウパニシャッド初期」に成立した『タイッティリーヤ・ウパニシャッド』である。この書では、ヨーガという語は「ヨーガ・アートマー」という複合語として記述されているが、そのヨーガの意味は不明であるという。紀元前350年 - 紀元前300年頃に成立したのではないかとされる「中期ウパニシャッド」の『カタ・ウパニシャッド』にはヨーガの最古の説明が見い出せる。

- 紀元前330年頃には、インド北西部にアケメネス朝ペルシャを滅したマケドニア王国のアレクサンドロス3世(大王)が進出。

マガダ国とコーサラ国の抗争は、最終的にマガダ国のコーサラ国への勝利で決着。

マウリヤ朝滅亡後、中央アジアの大月氏から自立したクシャーナ朝が1世紀後半インダス川流域に進出し、プルシャプラ(ペシャーワル)を都として2世紀のカニシカ王(カニシュカ王)のもとで最盛期を迎えた。この王朝は、中国とペルシア、ローマをむすぶ内陸の要地を抑えており、「文明の十字路」としての役割を果たした。この頃、仏教文化とギリシア美術が結びつきガンダーラ美術が成立した。

クシャーナ朝は、3世紀にサーサーン朝ペルシアのシャープール1世による遠征を受けて衰退し、滅亡へと至った。

南インドの古代交易網

2世紀になると、南インドではデカン高原のサータヴァーハナ朝(アーンドラ朝)をはじめとする諸王朝がローマ帝国など西方との季節風貿易で繁栄した。南インドではローマ帝国時代の金貨が大量に出土しており、当時の交易がきわめて活発だったことを裏付けている。インドからは綿織物や胡椒が輸出された。このころはまた、北インドのバラモン文化が南インドにもたらされ、仏教が広がっていった時期でもあった。

なお、エジプトのギリシア系商人が著した『エリュトゥラー海案内記』は、当時の季節風貿易の様子を知る貴重な史料とされている。

マウリヤ朝の崩壊からグプタ朝の成立までの時期の北インドは、政治的には混乱していたが、文化的には仏教やバラモン教の教義が発展し、すぐれた彫刻の生まれた時期でもあった。

- 西暦1世紀はじめには大乗仏教がおこり、2世紀にはナーガールジュナ(龍樹)が現れて「空」の思想を説いた。現代の大乗仏教は、アフガニスタンから中央アジアを経由して、中国、朝鮮半島、日本へ伝播した(北伝仏教)。また、ヴェーダの宗教であるバラモン教と民間の土俗信仰とがさかんに混淆し、ヒンドゥー教のもとが形成された。

「竜女の即身成仏」説話(若年8歳の人外幼女が発心した途端に成仏)などを駆使して「誰もが平等に成仏できる」と説き平安時代日本の官女のハートを鷲掴みにした法華経(紀元前1世紀〜1世紀頃成立。当時仏塔(ストゥパ=卒塔婆)を頻りと建造していた仏教教団との関連が指摘されている)が生まれた時代とは、インドにおいて貨幣経済浸透に伴い次第にジャイナ教徒やヴァイシャ(庶民)階層が力を強めていった時代でもあった。

男権主義者の菩薩(自ら菩提を求めつつ衆生を導く立場にもある行者)から「お前は所詮女じゃないか!!」と罵られると、みるみるうちにおちん○んが生えてきて「男の娘」に変身し「その下らない執着心が貴様の成仏を妨げているのだ!!」と反論。大衆大喝采。

*アニメ好きの4chan民出身のオルタナ右翼にとっては「間違って男の娘の画像を集めてしまう事」が最大の精神的打撃になるらしい。法華経を編纂した紀元前後のインド仏教団の英知、今なお有効。腐女子の「心のおちん○ん」イメージや「本当に必要なのはお賃金」ネタの大源流とも「ヴァイシャ」という語は、前期ヴェーダ時代(紀元前1500年頃-紀元前1000年頃)にアーリヤ人の氏族、部族を意味した「ヴィシュ」に由来するといわれている。バラモン、クシャトリヤの上位ヴァルナを貢納によって支える義務を有し、のちには主として商人を指すようになった。

紀元前2世紀から紀元後2世紀にかけて成立したとされる『マヌ法典』では、農業、牧畜、商業に従事することが義務づけられているが、農業、牧畜に従事する庶民がシュードラとみなされるようになってくると、ヴァイシャはおもに商人(金融業ふくむ)階級をさす語となり、現代では、商人カーストに属する多くがヴァイシャに属している。ヴァイシャはしたがって、ヴァルナの序列としては3番目であるが、経済力のある者が多く、ヴァルナ全体としても富裕である。

- ジャイナ教の信者はその教義、とくに徹底した不殺生(アヒンサー)の教えからヴァイシャ階級に属する者が大多数を占める。

土着金融機関のほとんどは、幾世紀もヴァイシャにより世襲されてきた。それは口伝と実践で継承されてきた。経営の実態は多岐にわたる。完全に銀行業務を担うもの、商業と兼業するもの、預金を公衆から受け入れるものと決まったカーストに限定するもの、手形等資金の移動手段において古いものと近代的なもの、実にさまざまである。ヴァイシャが支えてきたインド固有の金融制度は、インド準備銀行の設立と外国銀行の進出を阻んだ。イギリス政府はヴァイシャ金融の手形に高額の印紙税を課すなどして彼らを弱体化させてゆき、土着金融は戦後も衰退していった。

*大英帝国がインドのヴァイシャ金融と戦い続けた話、朝鮮王朝も大日本帝国も半島と内陸部を結ぶ高麗人参密輸網と戦い続けた話を思い出す。皮肉にも撲滅に成功したのは自力ではなく、中国が内戦状態に突入して贅沢品への需要が絶えたせいだった。

ちなみに彼らが始めたとされる事もある「(結婚して子孫を残す)在家信徒が出家層の供給源かつ金銭的後援者となる」効率的なシステムは(ええとこどりで有名な)マニ教と(若い頃はその信者だった)聖アウグスティヌス(Aurelius Augustinus、354年〜430年)経由でキリスト教文化圏にも伝わり、修道院システムとして根を下ろす展開を迎える。キリスト教勃興期には「肉の交わりによる子孫の再生産は穢れた道だから我々の世代で断ち切ろう!!」と主張したグノーシス主義系列が望み通り絶滅していく一方、マニ教経由で「修道院で修行する修道士を世俗信徒が養う」仏教寺院的流儀を持ち込んだ聖アウグスティヌス系列が生き延びた。しかも以降欧州の修道院は養う見返りを求められ、現地の精神的指導者たる立場だけに留まらず荒野を開拓し、ワインやチーズの生産を教える農業的指導者たる事も求められていく。「役に立ったら、役に立った分くらいは信頼を寄せる」庶民の現実主義たるや恐るべし!!

ちなみに本場インドにおいて仏教が衰退し、ヒンドゥが勝利したのもグプタ朝(Gupta Empire、320年〜550年)時代に仏教の流行に押されていたバラモン階層が、あえて国家の要請に応じて荒野の開拓や伝統的農村共同体に農業指導者として下向する道を選んだのが契機だったとされている。

これじゃおちおち修行に専念してもいられない…

- 仏像彫刻では、上述のガンダーラのほか、マトゥラーではインド様式による製作がなされるようになった。

- 紀元後4-5世紀頃には、『ヨーガ・スートラ』が編纂された。この書の成立を紀元後3世紀以前に遡らせることは、文献学的な証拠から困難であるという。仏教思想からの影響や刺激も大きく受けている。国内外のヨーガ研究者や実践者のなかには、これをヨーガの「基本教典」であるとするものがあるが、ヨーガの歴史を研究したマーク・シングルトンはこのような理解に注意を促している。『ヨーガ・スートラ』は当時数多くあった修行書のひとつに過ぎないのであって、かならずしもヨーガに関する「唯一」の「聖典」のような種類のものではないからである。サーンキヤ・ヨーガの思想を伝えるためのテキストや教典は、同じ時期に多くの支派の師家の手で作られており、そのなかでたまたま今日に伝えられているのが『ヨーガ・スートラ』であるに過ぎない。『ヨーガ・スートラ』は、ヨーロッパ人研究者の知見に影響を受けながら、20世紀になって英語圏のヨーガ実践者たちによって、また、ヴィヴェーカーナンダやH・P・ブラヴァツキーなどの近代ヨーガの推進者たちによって、「基本教典」としての権威を与えられていった。ヨーガ学派の世界観・形而上学は、大部分をサーンキヤ学派に依拠しているが、ヨーガ学派では最高神イーシュヴァラの存在を認める点が異なっている。内容としては主に観想法(瞑想)によるヨーガ、静的なヨーガであり、それゆえ「ラージャ・ヨーガ(=王・ヨーガ)」と呼ばれている。『ヨーガ・スートラ』は、現代のヨーガへの理解に多大な影響を与えている。

- この時期はまた、『マハーバーラタ』と『ラーマーヤナ』のインド二大叙事詩がかたちづくられた時代でもあった。マハーバーラタは史上最大の規模をもつ壮大な叙事詩であり、ともに後世のインドのみならず東南アジアにも広がって多大な影響をあたえた。ここでは、ヴェーダの神々への信仰は衰え、シヴァ、ヴィシュヌ、クリシュナなどの神々が讃えられている。

- ダルマ・シャーストラで最も重要なものとされる『マヌ法典』も2世紀頃までに成立したとみられ、バラモンの特権的地位を規定したほか、4ヴァルナの秩序が定められた。現代のインド人の生活のみならず、その精神にまで深く根ざしており、その影響力は計り知れない。これもまた『ヤージュニャヴァルキヤ法典』と並んで、東南アジア世界に大きな影響をおよぼした。

そして4世紀前半にグプタ朝がパータリプトラを都として成立し、4世紀後半から5世紀にかけて北インドを統一。チャンドラグプタ2世の時代に最盛期を迎え、官僚制度・軍事制度が整理され、サンスクリットが公用語に定められた。

- 4世紀から5世紀にかけてのこの時代は、インド古典文化の黄金時代とされる。宮廷詩人のカーリダーサが戯曲『シャクンタラー』や『メーガ・ドゥータ』などの作品を残した。

ある時、パウラヴァ家(プール族)のドゥフシャンタ王は、森で狩りに熱中しているうちに、カンヴァ仙の庵に迷い込んだ。王は部下たちを残して一人で庵を訪ねたところ、仙者は不在だったが庵からシュリーのように美しい娘が現れた。王は彼女に尋ねて言った。「あなたは誰の娘なのか。私の心は奪われてしまった。あなたのことを知りたく思う。」 シャクンタラーが自己の出生の秘密(天女(アプサラス)のメーナカーと、クシャトリヤ出身の大聖ヴィシュヴァーミトラの子供)を語ると、ドゥフシャンタ王は彼女がクシャトリヤであることを知って、ガンダルヴァ婚(結婚の儀式を経ないで性的関係によって成立する結婚。つまり、婚前交渉)の作法によって求婚した。シャクンタラーが、生れた子を太子にするという条件を出すと、王は承諾して二人は結ばれた。 その後、王は「あなたのために軍隊を派遣して、あなたを王宮に連れて行こう。」と約束して王都に帰った。

王が旅立ってほどなくして、カンヴァ仙が庵に戻った。シャクンタラーは恥ずかしくて養父に近寄れなかったが、仙者は神通力によって二人が結ばれたことを知ると、喜んで言った。「お前は今日、私に無断で男と交わったが、それは法(ダルマ)に背くものではない。クシャトリヤにとってガンダルヴァ婚は最上といわれている。ドゥフシャンタ王は立派な王だ。お前には世にも優れた息子が生まれ、その子は全世界を征服するであろう。」 そしてシャクンタラーの願いを受け、パウラヴァ家が決して衰えることのないようにと恩寵を授けたのである。 やがて彼女は息子を生み、その子が6歳になると獅子や水牛や象と遊び戯れたので隠者たちは彼をサルヴァダマナと呼んだ。 カンヴァ仙は、その子の超人的な行為を見て「彼が太子となる時が来た。」と告げ、弟子たちにシャクンタラーとその息子を都に送り届けるよう命じた。

シャクンタラーは王にまみえると言った。「これはあなたの息子です。彼を太子の地位につけてください。約束を果たしてください。」 王はすぐに思い出したが、わざと「余は覚えていない。邪悪な女よ。お前と関係を持った覚えはない。だが、去ろうと留まろうと好きにするが良い。」と言った。 これを聞いたシャクンタラーは、恥ずかしくてたまらなくなり、怒りで昂ぶる気持ちを抑えて言った。「大王様、あなたはご存じのはずなのに、なぜ知らないと言われるのですか。あなたは狩りをしていて私に近づいた。私は最も美しい天女メーナカーと偉大なヴィシュヴァーミトラ仙との娘です。幼いとき母に捨てられ、今またあなたに捨てられるとは、私が前世でどんな悪行をしたというのか。あなたが私を捨てることはかまいませんが、ご自身が生ませたこの子を捨てることはよろしくありません。」 王は言った。「女というものは嘘つきだ。娼婦のようなお前がどうしてメーナカーとヴィシュヴァーミトラの娘だというのだ。邪悪な女よ、行ってしまえ。それにお前の息子は大きすぎる。どうしてわずかな間にこんなに成長したのか。余はお前を知らぬ。」 シャクンタラーは言った。「あなたが虚偽に執着し、ご自身を偽るのならしかたありません。あなたのようなかたとは一緒になりたくありません。あなたなしでも、私の息子は世界を征服するでしょう。」

その時、空から声が聞こえて王に告げた。「ドゥフシャンタよ、息子を抱け。シャクンタラーを侮辱してはならぬ。シャクンタラーは真実を語った。この子を抱いて、バラタと名付けよ。」 王は天の声を聞くと喜んで、周囲の者に言った。「実は、余は彼が息子であることを知っていたのだ。しかし彼女の言葉だけで彼を息子として受け入れれば、人々の間に疑惑が生じただろう。」 王は喜んで神によって証明された息子を受け入れ、シャクンタラーを法にのっとって妻としてもてなし、彼女を慰めて言った。「あなたとは人の見ていないところで結ばれた。だから余は躊躇していたのだ。あなたが余に乱暴な言葉を言ったことは気にしていない。」 それから王は、息子をバラタと命名して太子の位に就けた。やがてバラタは、全世界を征服する理想的な帝王となった。バラタの子孫が『マハーバーラタ』に語られるバラタ族(バーラタ)である。

*「娼婦」概念が独特の意味合いで登場するので長文引用。考えてみれば、これ「国父になり損ねた英雄王」ギルガメッシュと「国母になり損ねた地母神」イナンナ=イシュタルの関係の逆パターン?

- また、バラモン教と民間信仰が結びついた形で、ヒンドゥー教がこの時代に確立され民衆に広まった。上述した二大叙事詩やヒンドゥー二大法典が広く普及したのもグプタ朝の時代である。

- いっぽう、仏教教団も勢力を保ち、アジャンター石窟寺院やエローラ石窟寺院などにおいて優れた仏教美術が生み出された。また、5世紀にはナーランダ僧院が建てられ、インドはもとより東南アジアやチベットなどの各地から多数の学僧を集めて教典研究が進められた。

- 医学・天文学・数学なども発展した。「ゼロ」を発見したのも、古代インド人だといわれている。

5世紀以降「白いフン族」と呼ばれたエフタルの中央アジアからの侵入に悩まされ、6世紀半ばには滅亡へと追い込まれた。貴族や都市民の寄進などによって成り立っていた仏教教団は、グプタ朝の弱体化・分権化にともなってその保護者を失っていった。

ここまでインド古代史に通じて初めてヴァーツヤーヤナ「カーマ・スートラ(Kama Sutra、4世紀頃〜5世紀頃)」収録のダッタカ「妓生心得(ヴァーツヤーヤナ「カーマ・スートラ」第六章、紀元前後?)」について言及する準備が整うのである。

紀元前9世紀頃にインドで成立した女神信仰は、フェニキア人経由でコリントスに伝わり「航海の女神」信仰と「豊穣神」信仰が融合した独特のアフロディテ信仰を形成。

*紀元400年から500年の間にドゥルガーとカーリ ーの誕生を語るシャークタ(女神教)の根本経典「デーヴィー・マーハートミヤ」に編纂された。当時の遺跡に残る女神の肖像は、これがフェニキアに伝わってアスタルトとなり、ギリシャに伝わってアフロディテとなり、古代ローマに伝わってヴェヌスとなった事を示唆している。しかし当時の歴史的遺物は、それが本来どういう内容の宗教で如何なる形で変遷してきたのかまでは教えてくれない。その最大の特徴は大量の神殿娼婦を擁して自活していた事にある。そういえば古代インドの高級娼婦も、コリントスの神殿娼婦も、客から吸い上げた財産の余剰をバックの教団に寄付する事で免罪を得ていた。当時の経済システムは、おそらくそこまで込みだったのである。

*同種のシステムはおそらく(ゾロアスター信仰に併呑された)古代ペルシャ神話の河神アナーヒター(Anāhitā)、(ヒンドゥー信仰に併呑された)古代インド神話の河神サラスヴァティー(Sarasvatī)、それが日本に伝来して定着した弁財天といった神格にも付帯してきた。幕末日本を訪れた外国人を驚かせた「門前町における花街の繁栄」の原型がまさにこれ。

- 翻訳者のバートンも序文で「古代インドの教養豊かな踊り子や高級娼婦は、驚くほど古代ギリシャの高等内侍(ヘテラ)と似ていた。どちらも素人女が羨む領域まで女を磨き上げる一方で男も顔負けの教育と技芸を誇る羨望の存在だったのである」としている。

- また「ヒンズー社会の上流人種(1871年)」を著したH.H.ウィルスンも「ヴェーシャ(妓生、遊女)は一般に娼婦と訳されるが、これを法律上の義務や美徳の教えを無視する女性と解してはならない。彼女達はきちんとした礼儀作法を身に着けていないが故に社交界入りが許されない素人女性に代わり、彼女らが持ち合わせてない容姿や教養を武器に男性社会に彩りを加えるべく訓練されたプロフェッショナル集団なのである」と述べている。

そう、彼女達は外交儀礼を彩るホステスであったと同時に、身分制の厳格な履行の弊害としての嫁不足問題の解消手段でもあったのである(彼女達の出自自体は様々だが、上流身分夫人として申し分ない英才教育を施されている為、彼女達との結婚は身分制を侵害しないという方便)。こうしたシステムは江戸吉原における花魁にも見て取れる。というか、かかるクルティザンヌ(courtisane=高級娼婦)システムについて言及する時は、かなずそれのついても言及するのが国際常識となっている。

古代日本でも律令体制以前より稼働していた「采女システム」がこれに該当するとも。地方豪族が(「天皇(スメラギ)のお手付き」となる事を期待しつつ)中央朝廷に奉仕させる子女で、実際多くの「ワキ」の家系を(真偽問わず)誕生させてきたが、全体像を俯瞰すると彼女らを通じて積極的に大陸文化を輸入したり、これに対抗しえる国風文化を構築したりしてきた中央の先進文化が地方へも順次伝播していく事こそが重要だった。

*「天皇(スメラギ)のお手付き」の暗黒面…興味深い事に采女は天皇が女性だった時期も集められている。その時はおそらく皇子が「標的」に選ばれたのであろう。そして、もちろん天皇家に家臣として仕える畿内豪族の若者達にとっても「有力地方豪族の親族」を増やす絶好の機会であった。「源氏物語(10世紀頃成立)」における「朝廷に強姦なし(雲上人は何をしても許される)」雰囲気はこうした背景を有していたのである。まぁ中世は自力救済の時代でもあったので、紫式部が自室に立て篭もって「藤原道長の深夜の襲撃」から一晩中自分の身を守り続ける事件も起こったりしている。歴史学者によれば、そう毅然と振る舞えない格下のモノ達が男女問わず犯し放題だった風潮は室町時代まで続くという。

⑤貨幣経済の本格的稼働は紀元前7世紀頃、多民族帝国間紛争が泥沼化したメソポタミア文明圏において、アナトリア半島を拠点とするリディアにおいて「試金石を用いての金銀価値の査定能力」が飛躍的発展を遂げ、パクトロス河で得られる金銀合金を原料とするエレクトロン貨幣(Electrum)が戦時借款の精算方法に用いられる様になって以降と考えられている。貨幣経済はたちまち商業分野にも広まり、新しい時代が始まった。

- 本国(現在のレバノンからリビアにかけての一帯)が多民族帝国の侵攻を受け(造船に欠かせない)レバノン杉の供給が絶えた隙を突いてフェニキア人中継貿易網からギリシャ人冒険商人達が地中海沿岸東部を商圏として食い取る事に成功した紀元前7世紀時点では、ここでいう「ギリシャ人冒険商人」の主役は、あくまでアナトリア半島沿岸に無数の殖民市を構築して繁栄するドーリア人だった。その筆頭として名前が上がるのが(フェニキア中継貿易網の一環としてのインドとの文化的連続性が感じられる)アフロディテ信仰で有名だったコリントスだが、その独特の僭主制や神殿娼婦についての詳しい情報は残ってない。古代エジプト王朝時代にアメン神殿やイシス神殿との政争に敗れたハトホル神殿同様、コリントスを中心とするドーリア交易圏は(歴史のその時点では「陶工の里」ケラメイコス(Kerameikos)ケメライコスや毎年恒例秘儀で有名なエレウシス島に食糧を供給する閑静な農村地帯に過ぎなかった)アテナイの海上帝国化を前に没落を余儀なくされてしまったからである。

古代ギリシャにおいてアテナイ(Athens)が海上帝国として栄えたのは、アケメネ朝スペルシャの権力がアナトリア半島まで及ぶ様になったのを嫌って逃げ出した現地の商人や工房誘致したからで、その繁栄が終わったのはペロポネソス戦争(Peloponnesian War、紀元前431年~紀元前404年)に際してアテナイが軍事的に包囲され、コリントスによって経済封鎖されたのを嫌って逃げ出したからと言われている。その間葡萄畑やオリーブ園を経営する在地有力者は一切工業や商業に関わらず、彼らは外国人の商人や職人を終始見下したままだった。当時のアテナイ演劇の主題とアテナイ陶器のモチーフに大きなズレがあるのはその為と考えられている。

*一方、ペロポネソス戦争で勝者となった筈のスパルタも突然の経済的繁栄の継承に翻弄されて自壊。ドーリア人は前世紀の栄光を取り戻すのに失敗する。その一方でイタリア南部の殖民市はローマ文明に併合される形でその独特の文化を後世に伝える事担った。一般に「ギリシャでは商工業が発達して、平民や兵士の力が強くなった」とされるが、実はアケメネス朝ペルシャの覇権が及んだアナトリア半島からの亡命者受容(市民権付与によって誘致)によって(それまでコリントス中心にオリエントとの交易で栄えてきた)ドーリア交易圏を圧倒する工業的・商業的発展を遂げたアテナイでは、当然の反動として(それまでのアテナイに支配階層として君臨してきた)現地農場主と(海商に依存する)新興産業集団の対立が激化。ソロンの理想を継承して最初に両者の「調停」に成功したのは僭主ペイシス卜ラ卜ス(名門門閥貴族出身)だったが、双方の代表者の粛清によってかろうじて成立した独裁体制が長続きする筈もなく、システム整備が進んだペリクリスの時代にやっと案定期に入る。

(ペイシス卜ラ卜スの時代に整備された)ラウリオン銀山の産銀に頼った地中海東部の通貨支配や軍曹充実もあってサラミスの海戦(紀元前480年)にこそ勝利したが、それは無産階層たる無数の漕ぎ手の身分引き上げにも繋がった。かくして(レパント交易の覇者であり続ける為に身分を超えた団結感の維持が不可欠となった中世ヴェネツイアにおいて無礼講のカーニヴァルが栄えた様に)アテナイでも(ブドウ栽培を伝えた文化英雄にして航海の神たるデュオニュソスを祀る)ディオニューシア祭が栄え、後世に名を残すギリシャ悲劇もそこで上演されたが、実際に後世に伝えられたデュオニュソスを讃える演目といえばエウリピデスの「バッコスの信女(Bacchae)」くらいで(貴族と平民の結婚が奨励されたヴェネツィア共和国ほど)両階層の融和が上手く進んでいなかった様が見て取れる。

歴史上非常に重要な役割を果たしたのが、アテネのラウリオン銀山である。ここで紀元前484年に採れた2.6tの銀で三段櫂の軍船100隻を築造したアテネは、紀元前480年に来襲したペルシャの大艦隊をサラミス水道で撃破し、ギリシャ黄金時代を開幕する事が出来たのである。

当地において、貧困者たち(penetes)や民衆(demos)の方が、高貴な人たちや富裕者たちよりも幅を利かす(pleon echein)のが義しいと思われている所以は、艦船を操り、国家にその力を賦与するのが民衆だからということ、これである。つまり、操舵手たちや、水夫長たちや、50人指揮官たちや、見張り番たちや、船大工たちがそうであるが――国家にその力を賦与するのはこの人たちの方なのである。重装歩兵たちや、高貴な人たちや、有為の人士よりもはるかに。したがって、事情かくのごとくであるからして、抽選や挙手採決によって公職に参加すること、および、市民たちのうち望む者には発言することができるということが義しいことだと万人に思われているのである。

ギリシャ悲劇とは何か?

ましてやサラミスの海戦(紀元前480年)以降のアテナイはデロス同盟(紀元前478年〜紀元前404年)の軍資金横領によって栄える。「アテナイ的貴族民主主義」がその刃を敵国アケメネス朝ペルシャというより隷属下の同盟国に向けて恫喝した時代。そして、こうした展開への不満から始まったペロポネソス戦争(紀元前431年~404年)に敗れ、あっけなくその最盛期を終焉させてしまう。こうした転落期に数々のギリシャ悲劇の傑作を残したエウリピデスやソポクレスの主題は「女達よ戦争の苦難を耐え忍べ」「恨むなら(敵国コリントスが崇める)アプロディテを恨め」「(敵国たるコリントスやスパルタが半神英雄として崇める)ヘラクレスは(アテナイ人が半神英雄として崇める)テセウスほど立派な人格者じゃない(同じく敵国たるボイオティアの英雄達も大概だ)」「民主主義はやっぱり駄目だった。テセウスの様な英雄王こそ待望される」といった具合。ニーチェはマラトンの戦い(紀元前490年)でアケメネス朝ペルシャに勝利した祝祭ムードを背景として心から素直に「アテナイ的貴族民主主義」を無邪気なまでに熱狂的に礼賛を続けたアイスキュロスこそギリシャ悲劇黄金期の体現者とみなし、次第に敗色が濃くなるペロポネソス戦争の最中、それでも厳しい検閲を潜り抜ける形で「人間」を描き続けようとしたエウリピデスを全面否定したが、むしろ当時のアテナイ人はアイスキュロスをこそ「黒歴史」と考えていた様で、その思いがプラトンの哲人王待望論や、アレキサンダー大王の家庭教師を引き受けたアリストテレスの教育方針に継承されていく。

没落どころか、コリントスは共和制ローマに逆らって紀元前146年に完全破壊されてしまう。新約聖書「コリントスの手紙」にここが重要な布教拠点として登場するのは、その後「解放奴隷達の新天地」として復興し、彼らが伝統に忠実であろうとするあまり(割礼しろとか)外国人に理不尽ばかり強いるユダヤ教より制約が少ないキリスト教を選好したから。

- こうした意味合いにおける古代ギリシャ的商業文化の継承者となったのは十字軍運動を巧みに利用してイスラム諸王朝との関係を構築しレパント交易を掌握したヴェネツィアだった。

ヴェネツィアは商業国家としてインドやアテナイより上手くやった。貴族階層は商取引への直接関与を禁じられる一方で(富の源たる)商人階層との結婚を奨励され(アテナイ海上都市におけるディオニューシア祭同様、身分的制約を取っ払った無礼講の場として設定された庶民の鬱憤晴らしの場たる)カーニバルを積極的に見合いの場として利用していったのだった。

皮肉にも、ヴェネツィア共和国がイタリア・ルネサンス文化の担い手として欧州に多大な足跡を残す事になったのは、1480年代にオスマン帝国に致命的敗北を喫して「レパント交易の覇者」の称号を返上して以降だった。「携帯可能で安価な小型本の大量印刷」。「(観光の目玉となる)絢爛豪華な大劇場で上演される壮大なオペラ」。「(土産物に最適の)キャンパスに描かれる絵画」。その全てが生き残りを賭けてヴェネツィアが必死に開発した新商品であると同時に「特定の権力者に依存する形でしか食べていけない芸術家の悲哀」を打破する処方箋として機能したのだった。

当時誘致された観光客は(可処分所得が多く、自由に旅行に出られる)目の超えた大人の貴族階層だったので、ヴェネツィアのクルティザンヌ(courtisane=高級娼婦)は彼らをリピーターとし、土産物として肖像画を何枚でも買わせる商売の要をなしていた。江戸幕藩体制下日本において歌舞伎役者や花魁がその役割を果たしてきた様に、欧州宮廷におけるファッションの立場を担った側面すら存在したが、やがてその役割は(ヴェネツィア同様、オスマン帝国と良好な関係を構築しオランダ同様に商売敵として対抗してきた)絶対王政下のフランス宮廷に奪われてしまう。

歴史を振り返る上で「生存バイアス」は極めて重要。概ね(会計概念を中心とする)数理モデルの創始者といえばフェニキア人やアラム人といった商業民族の名前が挙がるが、秘密主義の彼らは「文字」しか後世に伝えなかった。「記録」を残したのはヘブライ民族とギリシャ民族で、こういう部分で差がついてくるのである。

そういえば複式簿記のさらなる起源がイスラム諸王朝やヴェネツィアに辿れそうという辺りも興味深い。(あたかも中華王朝が絹糸生産の秘密を隠し通そうとした様に)彼らもまた商売敵に利用される事を恐れ、その技術のついて正式な記録は残さなかったのである。

誰もが書籍を購入可能となる出版革命の時代、「スムマ(Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni et Proportionalita=算術・幾何・比及び比例全書、1494年)を発表し、その『計算および記録に関する諸説』なるわずか27ページの解説で複式簿記の技法を暴露したのは若い頃、ヴェネチアの商家で働いた事がある中部イタリア(現トスカーナ州アレッツォ県)出身のルカ・パチョーリだったのである。

- 欧州が近世に入ると大航海時代到来の影響を受けてその経済的中心地が地中海沿岸地域から大西洋沿岸地域へと推移し、その商圏での競争に参加可能なのが事実上「(「暴力的手段を国家が十分に独占している状態」を正義とする法実証主義に基づいて)必要にして十分なだけの火力と機動力を備えた常備軍を中央集権的官僚制が徴税によって賄う」主権国家(羅Civitas Sui Iuris)のみとなると、かかる(アフリカ大陸北岸をも含めた)ユーラシア大陸沿岸中継貿易網全体が相対的没落を余儀なくされる歴史的展開を迎える事になった。

⑥そして近世以降、世界中の先進地域で(大量生産/大量消費を前提とする)大衆経済が発展して消費の主体が(しばしば不労所得階層と重なる)伝統的「インテリ=大ブルジョワ=政治的エリート階層」から庶民に推移すると、それぞれの地域における遊郭の性質も変貌を余儀なくされていったのである。

- 江戸幕藩体制初期こそ幕府から売春業の独占を保証され(何しろ非合法売春を告発し、摘発された従事者を併呑する「警動」なるシステムまで備えていた)公家、大名、旗本、僧侶、外国人といった大口顧客だけを相手にしていた江戸吉原だったが、その顧客層が江戸中期には豪商や豪農、後期には大工の棟梁や職人といった町人に推移する過程で高級商売の目玉たる「太夫」「格子女郎」が廃絶され「三茶女郎」が花魁と呼ばれるまでに至ってクルチザンヌ性を喪失する。そもそも、その恋愛シュミレーションめいた複雑なシステムを嫌って最初から湯女や岡場所を選ぶ客も後を立たず、プライバシー確保に人一倍敏感だった歌舞伎役者や幕末志士などはもっぱらこっちを使っている。その一方でファッションリーダー性や広告塔としての価値は幕末まで失わず、花魁行列ともなればF1カーの如く全身スポンサーの名前やロゴマーク入りの姿で練り歩く姿が名物となっていた。

- 一方、そもそもクルチザンヌ制など有した事のない「新興国家」たる英国やフランスの売春業は表向きこそ賤業と卑しまれつつ「ブルジョワの偽善」として密かに楽しまれ続けてきた。ここに思いっきり冷や水をぶち込んだのが19世紀後半における、いわゆる「売春婦芸術騒ぎ」だったという展開。

正直、1980年代から2000年代にかけて猛威を振るった(クルガン仮説を出発点とする)バーバラ・ウォーカー(Barbara G. Walker)「失われた女神たちの復権(The Woman's Encyclopedia of Myths and Secrets、1983年)」をバイブルに掲げるウルトラ・フェミニストと正面から渡り合うにはこれくらいの「教養=予備知識」は必要不可欠でした。

当時それなりには揃えてた専門書や論文のコピーはみんな散逸してしまったので、取り急ぎネット上の各サイトからの引用で再構成。「(常に男が加害者で、女は被害者といった単純化を許さない)娼婦をめぐる時代認識の変遷」くらいは再現出来たかなと思います。

*割と全ての背景にあったのは以下の様な深刻な話でもあったとも?

この時代に比べると、最近のウルトラ・フェミニスト、随分と品質が劣化してしまった模様…昭和は遠くになりにけり?

ネアンデルタールヘイトの橋本ことえ。

— おてつ (@guruado) November 21, 2019

相変わらずバカだなあ…

士族、武士が遊女を買って遊んだ例なんていくらでもあるんだが… pic.twitter.com/yb4AZja4bR

つーか吉原の見世入る時は腰のもの預けるだろ。武士以外に誰が刀持ってるんだ。

— happy_world (@happy_world2) November 23, 2019

まあ、細かいこと言えば武士以外の帯刀許可もあるんだが、実際武士相手のきまりごとだわな。

— happy_world (@happy_world2) November 23, 2019

伊達家の殿様が高尾太夫を身受けした話は、落語や講談にもなってて有名だと思ってましたが。

— 高畑 渡 (@tak1968hat) November 23, 2019

高尾太夫の吊るし斬りとかありましたもんなぁ。放蕩がすぎて伊達綱村に強制家督相続になったとかって話もあるし。

— 英田朋(サメ殴りセンター東日本支部所属) (@ZQ8HcnJ2sfK8t5x) November 23, 2019

沖縄にも恋歌のやり取りは士と遊女のあいだにあったと聞きます 内地にも

— 無名信者@カトリック (@haramondo1118) November 23, 2019

その通りです。

— 今中大介 (@daisuke_i25) November 23, 2019

たぶん「傾城」って言葉も知らんなw

— ikadanna (@ikadanna) November 23, 2019

残念,そうした事実は日本にありません。知性がないと資料という概念もない。

— 橋本ことえ (@HashimotoKotoe) November 23, 2019

大石蔵之介

— oki (@sinarsinar) November 24, 2019

自分が知らないことは資料がないで押し通すらしい

— Kappa (@Kappa70347006) November 24, 2019

こないだ見た動画で伊藤博文さんが遊郭で遊び終わっ外で見かけた玄人の姐さんに一目ぼれして

— ムカイ (@mukai0720) November 23, 2019

迎えの馬車の中で事に及んだというのが日本で記録に残ってる最古のカーセックスなんだそうで

伊藤博文さんは幕末に長州藩の志士として京にいたことがあるのでたぶん士族という認識であってますよね

男色する男をGETできるかもね。

— tigers(本人) (@tigers09407277) November 23, 2019

江戸時代の江戸なんて単身赴任族の巣窟なのにな、参勤交代で

— やまだっち (@yamaddacci) November 24, 2019

榊原家の殿様(大名)も遊女を側室にして、幕府に睨まれて転封されましたし。(但し、徳川四天王寺の家なので改易は免れた。)しかし、無知は無敵だw

— おさる㌠@朝三暮四(元大河垢) (@midnightexp2017) November 23, 2019

武士が夜這いや同性愛をすることも珍しくない、むしろ嗜みにするくらいにオープンなのも知らないのか?

— RERA@SAPPORO2020応援 (@rera_sapporo1) November 22, 2019

激烈に厳しくなったのは戦後になってから。

アメリカの思想で、日本の寛容な恋愛観が破壊された。

寧ろ町人より武士の方がw

— マックテイラー炭酸水@加油香港 (@YangWenly) November 23, 2019

士族以上は絶対に風俗にいきません#思わず声に出して読んでしまった日本語

— いつも機嫌の良いDoggo (@husky_get_along) November 23, 2019

こういう話も。

士族は知らんけど高尾大夫って伊達の殿様に身請けされたりしてなかった?あと山本権兵衛の奥さんって新橋だかどこだかの遊女じゃなかった?(註:品川だった)橋田寿賀子劇場「妻たちの鹿鳴館」で見たぞhttps://t.co/yenaNWt9fB

— うるま (@coral_reef) November 23, 2019

妻たちの鹿鳴館は原作のエドの舞踏会とは違って寿賀子節全開だったが、大原麗子はじめ維新元勲の奥様連のドレス揃い踏みは圧巻だったし、お金かかってたし、当時デビューしたての新人だった香川照之とか亡き沖田浩之、若き仙道敦子など若手の端に至るまでオールスターキャストで大変よかった。

— うるま (@coral_reef) November 23, 2019

こんな話も。

「士族は絶対に風俗へ行かない」という電波が流れてきたけど、じゃあなんで吉原には入り口で腰の大小を預けるという決まりがあったの

— こなたま(CV:渡辺久美子) (@MyoyoShinnyo) November 23, 2019

「江戸の性の不祥事」 https://t.co/APL3JpI4si をちょっとめくってみたけど、武士、普通に風俗行ってた。 pic.twitter.com/wlWogkkxJP

— こなたま(CV:渡辺久美子) (@MyoyoShinnyo) November 23, 2019

農工商の方が中々行けなさそうな気もしますけど…そもそも遊郭って士族の様なそういう層の為にできた様な気もしますが…

— しぇりりん(令和の次はがんばる) (@m_sheririn) November 23, 2019

酔い潰れて朝まで寝てしまうと閉じ込められて笑い者にされます。

— 天河遺跡(赤い天の川の遺跡群) (@amagawaiseki) November 23, 2019

そうやって晒し者にされている武士の絵が残っていますね。

電波すぎてヤバイ

— 主(ぬし)@なろう&ハーメルン (@k06ee1242000) November 24, 2019

大小を預けることで武士ではなくなるということかな

— ∇ もう愚民でいいや (@Pseudoanas) November 23, 2019

それで風俗に行ける、

武士ではないから「武士は絶対に風俗へ行かない」が成立するのでは

しらんけど

花街で武士を名乗りイキるようなのを”無粋”と呼んだワケだ。

— カズヤ☆ジェット☆天然理心流☆ビキニ! (@Kazzforze) November 24, 2019

大名レベルでさえ質素倹約が重視されはじめた吉宗の時代に遊女を身請けして姫路から高田に懲罰隠居のうえ移封された榊原政岑を筆頭にちらほら見られるってのに( ゚∀゚)

— 英田朋(サメ殴りセンター東日本支部所属) (@ZQ8HcnJ2sfK8t5x) November 24, 2019

大名レベルでさえ質素倹約が重視されはじめた吉宗の時代に遊女を身請けして姫路から高田に懲罰隠居のうえ移封された榊原政岑を筆頭にちらほら見られるってのに( ゚∀゚)

— 英田朋(サメ殴りセンター東日本支部所属) (@ZQ8HcnJ2sfK8t5x) November 24, 2019

幕末宿場町の色街で尊皇志士がバンバン捕まってたんだが……。

— 海猫 (@ewDYBJZIAeifAWq) November 24, 2019

金さえあれば行きまくりたから🎵

— ケイ (@Yb3GnDIqexV8B8I) November 24, 2019

金さえあればね…😢

https://t.co/kufw62j5xM

— 𓂺㋪㋣㋳㋜㋯ (@8c8g) November 23, 2019

吉川英治「新編忠臣蔵」

QT:"旗本はおろか、勤番者きんばんものですら、吉原を知らない者はないし、湯女ゆなを相手に、江戸唄の一節ぐらいは弾く者が多い"

澁澤瀧彦「東西不思議物語」(河出書房新社、1982年)

— 𓂺㋪㋣㋳㋜㋯ (@8c8g) November 23, 2019

QT:"菅谷次郎八という武士が、新吉原の白梅という遊女と深い馴染みになり、御番(当直のこと)のあいだは、ほとんど吉原に通いづめという有様だった"

この前調べた記憶が確かなら、吉原遊郭は最初は武家専門だった気がする。

— 宇宙電波三郎:こたろ (@ebXTeaufqVmvpDA) November 23, 2019

「三千世界の鴉を殺し ぬしと朝寝がしてみたい」高杉晋作が遊女への想いをうたったと言われる都々逸

— やつしのトシ坊 (@toshiboy86) November 24, 2019

殺人博物館にも吉原七人斬りの話があるのでがっつり行ってますね。

— Donsuke (@DonsukeTonnzura) November 23, 2019

士族は風俗へ行かないもやばいんですが、あの方明確に職業差別、人種差別しててドン引きですね…

— ハナザー@ノーザン191124静岡UMBER (@kazu_hanaser) November 23, 2019

大小預けたら武士設定が外れるとか?w

— 酢醤油のパクリ田 盗作@カクヨム (@ajtpdj) November 24, 2019

ふぇ? 龍馬は行ってませんでしたっけ?

— ぼー (@E2tRMaxTg431iKN) November 24, 2019

一種のコスプレで、大小を預けるところから形から入る、とかだったら面白いですねw

— ドナルド・トロンプ (@HighlDragoon01) November 24, 2019

刀が本物なら偽物の士族、

本物の士族は質入れしてるから!

とかだったらもっと面白いw

(全てジョークですよ)

狭いとか文句言いながら馬車内でアレしたり、芸者の「水揚げ」で有名で、ハデすぎてついに明治天皇にたしなめられた初代総理大臣・・・w

— たく様(環境型)@リンガ泊地(内調のネトウヨバイト代のパンケーキ未支給に怒りのデオコマン) (@takustrongstyle) November 23, 2019

ただ、一部、女の色香に迷うと志気が鈍るからと、蔭間茶屋に通う武士は居たように思います。

— Fox_Kuzunoha(政治と宗教ネタ) (@Fox_Kuzunoha) November 24, 2019

それがあやまって、過大に伝わったのではないかと。

「電波」ではなく「腐」

古今東西、位の高い人が幼い男性を抱く嗜みはあります。性を探求する日本人が「風俗に行かない?」、バカ言っちゃいけねえ…

— ワダッチ (@wadatti) November 23, 2019

ゲスの勘ぐり無粋ですよ。毎日ちょんまげとか騒いでたに決まってるじゃないですか

— monboco (@monboco) November 23, 2019

あの人はマジで向こう側の人だから(ガクガク

— 渡部 (@kirinR750) November 23, 2019

ホンモノってのは怖いですね、彼女のツイートを見ると、沼に引きずり込まれるような恐怖感を覚える

こういう総括も。

「士族以上の♂は風俗に行かない」って思い込み、おそらく「風俗への嫌悪感」と「周りの♂がそんな所に行くはずがない」の悪魔合体によるものなのだな…

— 生まれから逃れ得ないアライさん(生まイさん) (@Parfum772) November 24, 2019

思い込みであることを認めちゃうと、周りの♂に耐えられなくなっちゃう(世界が壊れてしまう)から、絶対に意見を変えないのだな…

「士族は絶対に風俗へ行かない」…実は士族という表現は中国の科挙官僚や朝鮮王朝における両班も指す。中国は日本の遊郭へのモデル提供国なので問題外だが、そもそも国を挙げて清貧を目指し多声で売春宿どころか娯楽施設そのものが国内にほとんど存在していなかったから、朝鮮王朝でなら橋本ことえ女史が言う通り「士族は絶対に風俗へ行かない」なる命題も成立するかもしれない。

- それでは彼らは性欲をどうやって晴らしていたかのか。倫理観念レベルが日本の平安公卿並だったので、目についた可愛い領民の娘を適当に犯していた。イザベラ=バード「朝鮮紀行(Korea and Her Neighbours、1894年〜1897年)」にも、そんな士族の一人が彼女の腕時計に目をつけ「お前の様な下賤な輩が所持を許される代物じゃない。俺様の様なそれに相応しい人間が身につけてやるから、サッサと寄越せ」と、郎党で囲んでグイグイ迫って来る場面がある(記憶が正しければ、従者が背負い投げで一人投げ飛ばすと蜘蛛の子を散らす様に逃げ散った)。朝鮮王朝だけでなく、世界中の後進国で資本主義的発展を拒んできた「領主が領土と領民を全人格的に代表する農本主義的権威体制」とは、多かれ少なかれこんな感じであった。

*そういえば、先に述べたホメロス「イーリアス」におけるアカイア人とトロイア人の関係に似ている。そして、これをある意味逆転させたのがトロヤ戦争で敗北した将軍にしたアエネーイス(Aeneis)が、て母なる地母神ウェヌス(Venus)の導きによってカルタゴの女王ディードー(Dīdō)でなくラテン人の女王ラウィーニアを選んだとするローマ建国神話となる。

- ちなみにネットで韓国人から教わった北朝鮮プロパガンダの見分け方の一つが「性犯罪について一切触れない事」。だから慰安婦問題を弾劾する時も、その暴力性(あまりに激しく痛め付け続けるので平均寿命2週間。だから手段を選ばず次々と補充し続ける必要があった)と食人性(証拠隠滅の為に骨まで砕いて食べてしまう。また脂肪を絞って零戦や戦艦大和を動かしていた)を強調するばかり。何故かというと、今日なお北朝鮮上級官僚の倫理観念レベルが日本の平安公卿並なので、性犯罪について迂闊に弾劾すると彼らの気を悪くして族滅対象に選ばれてしまうかららしい。その一方で食人性を強調するのは、飢饉が起こる都度、自国の庶民がその悪癖に手を染めるのを心の中で苦々しく思っているので(もちろん上級官僚自身がそこまで追い込まれる事はない)「日本人も食いました、いえ今もその味が忘れられず、隠れて食べ続けてます」とか畳み掛けると大変喜ばれるからかもしれない。

*まぁあくまで憶測の積み重ねだが、我々とは違った世界に生きる北朝鮮人のプロパガンダにそういう側面があるのは否めない。

- それでは旅行中はどうしていたのか。申維翰「海游録(1719年)」に記録が残っている。もちろん国内旅行限定だが、後輩の両班が毎回宿泊先の里長に掛け合って先輩の分と自分の分の妓生を準備させるのである。もちろん追加費用なんて一切払わない。この一時をもって「金銭受け渡しがないから売春じゃない」と言い張る事も不可能ではないかもしれない。ちなみに「品質」は全然期待出来なかった模様。まぁ激しい売上競争の試練とか全然受けてないからねぇ…

*再考の際に連想したのが「デフレ・スパイラル」。かくして「領主が領土と領民を全人格的に代表する農本主義的権威体制」を伝統的に支えてきた賦役義務は形骸化し、崩壊していくのである。

ところで上掲の引用には伊藤博文の名前が散見されますが…

これまでの投稿では「近代以前の日本人は性行為そのものにしか関心がなく、裸体をエロティックな観点から眺める視点そのものを備えていなかった」実例として名前を何度か挙げてきました。そう、そういったものも「肉食の習慣」同様、文明開花後に世界に追いつくべく後天的に必死で習得したのです。

さて、ここまでの話「異なる価値観体系への飛躍」が幾つ含まれていたでしょうか?