世界システム論講義-──ヨーロッパと近代世界-ちくま学芸文庫-川北稔

鉄のカーテンを引いた旧ソ連や鎖国に走った日本が、その世界システム上の地位を高めたり、少なくとも「半周辺」の地位にとどまりえたのは、まさにそれぞれの「世界システムからの隠遁」のおかげであった。アメリカ独立革命の意味は、まさしくイギリスからの投資、すなわち低開発化の圧力を避けることにあったといえよう。

「世界システムからの隠遁」!! そんなのもあるのかぁ。

恐るべし大英帝国…通った後にはぺんぺん草一本とて残らない?

以下はなるほど、こういう読み方もあるのかと驚いたサイト。

『世界システム論講義』はスゴ本: わたしが知らないスゴ本は、きっとあなたが読んでいる

世界史を学べば学ぶほど、イギリスはゲスな国家だという認識が強くなる。だが、イギリスという「国」ではなく、ヨーロッパを中心とした経済のバケモノ(著者は成長パラノイアと呼ぶ)がその正体であることが分かってきた。

最近私も集中的に引用してるけど、前提がこうだと読み方も変わってくる…

「先進国(developed)」と「途上国(developing)」という語に、ずっと違和感があった。「後進国」は差別的だからやめましょうという圧力よりも、この用語そのものが孕む欺瞞を感じていた。

なぜなら、この語の背景として、近代化・工業化が進むというプロセスがあるから。なんなら、進化のメタファーを使ってもいい。産業構造が一次から高次に転換するとか、封建社会から資本主義社会に"進化"するといった欧米の経済社会を先頭とする暗黙のレースが隠れているから。その前提で、「発展した国」と「発展しつつある国」という分けがある。

しかし、経済産業はそのような線形に進むものだろうか? 途上国と呼ばれる国は、何らかの努力やチャンスで、先進国へと「進む」ものなのだろうか? 「欧米の経済的成功」を踏襲することが「発展」なのだろうか? バナナや砂糖キビの生産性を上げることで、いずれ工業化するのか? 搾取と従属関係の上手い言い換えじゃないのか? と考えていた。

結論を先に言うと、わたしの直感は正解だった。世界システム論という観点から近代史を描き直した本書によると、先進国への供給源として途上国は猛烈に「低開発化」された周辺国という位置づけになる。

世界システム論では、近代からの世界を、一つのまとまったシステム(構造体)として捉える。そこでは、世界的な分業体制がなされており、それぞれの生産物を大規模に交換することで、はじめて世界経済全体が成り立つような、有機的な統合体である。いわゆる南北問題は、「北」の諸国が工業化される過程そのものにおいて、「南」はその食料・原材料の生産地として「開発」される。経済や社会がモノカルチャーにバンドルされてしまうわけだ。

世界システムは、こうした地域間分業を通じて、西ヨーロッパ=「中核」では国家機構を強化しつつ、「周辺」では、国家を溶融させる効果を持ったという。国家機構が弱められ、その正体がはっきりしなくなり、ついには植民地化されてしまう。アステカやインカの帝国は消滅し、ポーランドにしても分割によって消滅し、労働力や資源を供給する「周辺」となるのだ。

確かに18世紀後半から19世紀初旬にかけての大英帝国は酷い。「植民地は本国の繁栄を支える為だけに存在する。工業化なんて一切許すな。原材料だけ供給させ、本国が輸出する加工品だけ買ってくらすのだ!!」。

だがそれを口にした主体とは一体何者だったのか。実は当時の大英帝国政界は以下の二大勢力の対決の場だった。

- 「大英帝国が繁栄する為には、欧州のつまらない内紛など一切無視して植民地を拡大するのが望ましい」とした海商派ホイッグ。七年戦争(1756年〜1763年)及びフレンチ・インディアン戦争(1755年〜1763年)及び第3次カーナティック戦争(1758年〜1763年)を主導した大ピットと対仏戦争(フランス革命戦争(1792年〜1802年)及びナポレオン戦争(1803年〜1815年))を主導した小ピットを代表格とする。迂闊に植民地に重税を課せば独立運動を誘発してしまう事に気づいていたが、残念ながらその懸念が現実となった時期には野党だった。

- 「欧州領土のみが尊い。植民地など不要だし、あっても絞り尽くして使い捨てにするだけ」と豪語した復興トーリー。ハノーファー領主でもあった国王、ステュワート家末裔の守旧派スコットランド貴族ビュート伯爵、両者の実質上の傀儡に過ぎなかったジョージ・グレンヴィル首相などを代表格とする。ウォルポールの平和(1721年〜1742年)を実現した穏便派ホイッグの打倒に成功し、七年戦争末期の厭戦気分に便乗して政権を握るったが、対植民地政策で暴虐の限りを尽くしアメリカ独立戦争(1775年〜1783年)を誘発してしまう。

要するに「アメリカ13州植民地への暴虐」は両者の引き継ぎがうまくいかなかった結果。そうした背景を無視して「いや、むしろこの怪物めいた振る舞いこそが英国政治の本質」とか「いや英国だけではない。実は欧州政治全体の伝統的本質」とか「いや時期すら問わない。過去から現在までずっとこれこそが欧州政治全体の伝統的本質」といった具合に発想を飛躍させていくと最後にはウォーラーステインの世界システム論の様に抽象化されるのかもしれない。

著者は、名著『砂糖の世界史』を書いた川北稔氏。『世界システム論講義』では、カリブ海の砂糖革命を紹介しながら、三角貿易に象徴される「奴隷・砂糖貿易」複合こそが、アメリカ開発のテコであったと述べる。そこでは、少数の白人支配で膨大な黒人奴隷を使役し、社会のすべての仕組みが、砂糖の効率的生産のために奉仕させられるようになっていたという。食料すら自給されず、社会資本への投資はない。道路や鉄道が整備されたとしても、それはすべて砂糖の効率的な運搬のために作られたに過ぎない。

そして、そこで生まれたプランターたちの購買力が、イギリス製品の大量輸入を可能にしたという。ヨーロッパ大陸には売れない「雑工業製品」を植民地にさばいていき、アメリカやカリブ海におけるプランターの生活を「イギリス化」する役割を果たしたという。こうした奴隷貿易・奴隷プランテーションの拡大を背景に、イギリスの商業革命が成し遂げられたというのだ。「紅茶に砂糖を入れて飲む」という英国様式が繰り返し揶揄されているが、非常に象徴的だ。

こう要約する過程で何かおかしいとは思わなかったのだろうか?

- 初期産業革命を消費者として支えたのは(本国に対するスノビズムからアジアではまるで人気がなかった毛織物や、ヨーロッパ大陸向けには商品化出来なかった「雑工業製品」まで喜んで買った)植民地に財政基盤を有するジェントルマン層であった。その所領のインフラ整備が推進されるか否かは、ただひたすら彼らが不在地主か在地地主かにかかっていた。

*前半は単なる需要と供給の関係だけでは説明出来ない。本文中でも「スノビズム的なもの」を想定して解説している。また後半はそれが「世界システムの枠組外」で起こった事を認めている。

- 1820年代から本格始動する英国産業革命を支えた「カロリー革命(一般労働者まで飲み物に砂糖が入れられる様になって労働力が飛躍的に向上)」。だがそれは砂糖価格の高値安定を目論み続けてきた英国砂糖業者が奴隷貿易と奴隷制の禁止によって駆逐され、大陸産の砂糖の輸入が自由化される事によって達成されたのだった。

*よく考えてみれば保護関税に守られ、英国領内でのみ流通した英国産砂糖そのものは「世界商品」でも何でもない。東西自由化の結果一瞬で駆逐されてしまった東ドイツの大衆車トラバントそのもの。本当の「世界商品」はそれを駆逐した外国産砂糖だったのである。

- とはいえ、最後に英国砂糖業者すらついていけなくなって破綻したのはあくまで最終局面。そもそも砂糖量産の歴史自体が、16世紀段階では王侯貴族や聖職者の口にしか入らなかった超贅沢食品が19生活には労働者の必須カロリー源にまで低廉化していくコモディティ(日常品)化のプロセスだったともいえる。そして同様の「世界商品」として綿織物が同じプロセスを辿ったのが英国産業革命の正体ではなかったか?

*19世紀に入ると「工場で砂糖大根から製糖するさらに安価な砂糖」が大陸中で作られる様になりコモディティ(日常品)化が完成。

- 「人道的勝利!!」と褒めそやされる割に奴隷貿易と奴隷制農業の禁止は伝統的に「奴隷狩り」を生業としてきた西アフリカの黒人諸国を破滅させただけだった。再び小国に分裂して内紛を繰り返すだけの存在へと堕した彼らはあっけなく欧米列強に各個撃破され、その結果としてアフリカ分割が完了する。

*「奴隷狩り立国」もまたモノカルチャーの一種だった? 自国民を直接切り売りした究極の従属経済の一種だった? 恐ろしい事にこの地域、「奴隷狩り」以前も「奴隷狩り」以降も(統一国家を樹立して維持するだけの)生計手段が他に存在しなかった。 解放された奴隷も散り散りになって零細自作農に戻っただけだった。この次元の世界における「収奪」って一体何なのだろう?

そう、この本には「従属国家が低開発状態を強要されていく実例の列記」といった「従来の世界システム論」に沿った展開は一切掲載されてない。その大半が検証の結果破棄されてしまった結果を受けての再建の試みという方が正しいのかもしれない。

なぜヨーロッパを中核とする世界システムになったのか? この疑問への応答が物凄く面白い。発明や技術開発か? 火薬や羅針盤や印刷技術は、中国が発明したものだ。大航海か? 規模といい先行性といい、明のほうが先に展開していた(鄭和の大航海)。他にも、生産力や商業といった視点からヨーロッパとアジアを比較し、ことごとく欧州の優位性を否定する。

だが、ヨーロッパのシステムと中華システムには、決定的な違いが一つあったという。すなわち、欧州は政治的統合のない経済システムである一方、中華は(明であれ清であれ)ユーラシア東部一帯をまとめて支配する「帝国」だった。帝国は帝国内部で武力を独占し、武器の浸透や発展を阻止する傾向が強い。これに対し、国民国家の寄せ集めであったヨーロッパでは、各国は「競って」武器や経済の開発をすすめた。このことが、16世紀における東西の武力の圧倒的な差となって現れたというのだ。

そしてこの違いが、大航海に熱中するヨーロッパと「海禁」という鎖国政策に転じていく中華の差になっていく。K.ポメランツは、『大分岐』において、東西の明暗を分けたのは「アメリカ」という巨大な資源供給地を、ヨーロッパが得たことだとしている。わたしは単に、太平洋と大西洋という距離の違いをぼんやり考えていただけだが、海外雄飛する「動機」があったわけね。

また、社会問題の処理場としての「アメリカ」が面白い。イギリス近代史を帝国ないし世界システムとのかかわりの歴史だとみなすと、アメリカは労働問題、犯罪問題、人口問題の処理場としての歴史になる。信仰の自由を求めてアメリカに渡ったピルグリム・ファーザーズは、WASPがでっちあげた「建国神話」にすぎないと喝破する。

実際、植民地時代にアメリカに渡ったイギリス(ヨーロッパ)人の2/3は、期限付きの白人債務奴隷である「年季奉公人」だったという。食い詰めた者か、事実上の流刑人か、貧民税で育てられ売り飛ばされた孤児がほとんどだったらしい。アメリカ合衆国のような立派な国が、そんな下層民によってつくられたはずがないという強烈な愛国主義が、歴史の評価を歪めたのだと容赦なく切り捨てる。当時の世界システムからすると、アメリカは供給地であり「処理場」だったという指摘は鋭い。

その年季奉公人が待遇が悪いと反乱を起こすので(例えばBacon's Rebellion, 1676年)現地領主が困ってた所に奴隷商人が現れれて「並の白人より頑丈で、しかも部族が違えば言葉も文化も違うので反乱を起こす心配もない労働力いかがですか?」 と勧めたのが北米奴隷制度の始まり、なんですね。そうやって歴史は一つにつながっていく…

世界システム論講義-──ヨーロッパと近代世界-ちくま学芸文庫-川北稔

アメリカ独立革命やラテンアメリカ諸国の独立は、世界システム論の観点からみれば、「 周辺」に位置づけられた地域の、従属状態からの脱却をめざす運動、すなわち「半周 辺化」の運動運動であった。そういうものだとすれば、この運動はアメリカ十三植民地 では成功し、ラテンアメリカでは今日まで失敗に終わっていることになろう。「 周辺」すなわち従属地域は、いったん支配的な中核国との関係を暴力的にでも断ち切らなければ、つねに「 不等価交換による 搾取と従属による社会・経済の構成の歪み」を生む圧力を受けるため、その立場から脱出はできない。鉄のカーテンを引いた旧ソ連や鎖国に走った日本が、その世界システム上の地位を高めたり、少なくとも「半周辺」の地位にとどまりえたのは、まさにそれぞれの「世界システムからの隠遁」のおかげであった。アメリカ独立革命の意味は、まさしくイギリスからの投資、すなわち低開発化の圧力を避けることにあったといえよう。紅茶を捨て、コーヒーの国となるといったイギリス型生活様式からの脱却が、その顕著な効果であっただろう。生活スタイルの自立は消費構造を変え、ついには経済的従属からの脱却をもたらすのである。

フランス 革命からアメリカ独立革命、ラテンアメリカ諸国の独立革命までが、世界システムのなかでの地位改善運動であったのにたいして、ハイチ革命は、いわば「 反世界システム」の運動であった。たまたま、フランス革命にともなう本国の混乱があったからこそ、それは成功を収めえたが、自立の見込みははじめから少なかった。

かつて、大西洋革命論を主唱したゴドショーやパーマーは、こうした一連の革命の共通性をつぎのように説明した。すなわち、貴族の寡頭支配への反発、政治的自由・平等の 要求、人民主権の原理の主張、貴族と市民の対抗関係などである。しかも、これらはいずれもフランスの支援のもとに展開したのであり、フランス革命の延長である、と。しかし、このような説明は、とくにハイチ革命については不適切というほかない。あらためて世界システム論的な説明が必要になる所以である。

そう、困った事に南米で唯一安定した発展を遂げてきたのはナポレオン戦争時代に宗主国ポルトガルの宮廷が引っ越してきて、独立後立憲君主国としてスタートを切ったブラジルくらい。ところが、今日なお政情不安定の状態から脱却できていないにも関わらず元スペイン植民地諸国は「ブラジルはその起源からして明らかに人道的に間違っている。我々の方こそ精神的先進国である事実は揺らがない」といった立場を決して崩していないという。

そんなこんなで、いつの間にかウォーラーステインの世界システム論は「周辺諸国の収奪によって現在の繁栄を獲得した中央諸国には、採算度外視で周辺諸国を自国と同レベル以上の経済発展状態に至らせる人道的義務がある」とする植民地責任論に発展し、それゆえにかえって「発展に手を貸そうとすればするほど内ゲバや独裁者の圧政強化といった内的矛盾を露呈して衰退していく後進国の悲惨な現状」に照明を当てる結果に。

「彼らがそうなってしまったのも先進国の収奪のせいなのだから、完全管理下に置いて彼らを先進国並の平和で豊かな生活を送れるレベルまで更生させよ。それまで植民地責任という名の原罪は決して消え去らない」とする極論も存在するが、それはもはや当事者の意思と自主性を完全に無視した裏返しの植民地復活待望論に他ならない。逆に「後進国を収奪してきた先進国の住人は全財産を後進国に差し出し、全員強姦され尽くされた上で拷問によって苦しみながら絶滅していくべきである。その時初めて人類に対して犯された罪は全て清められる」なんて感情的な意見も散見されるけど、こちらはもはや前近代的部族法による近代国際社会そのものに対する宣戦布告としか思えない。気分は「ローマ略奪(Sacco di Roma)」?

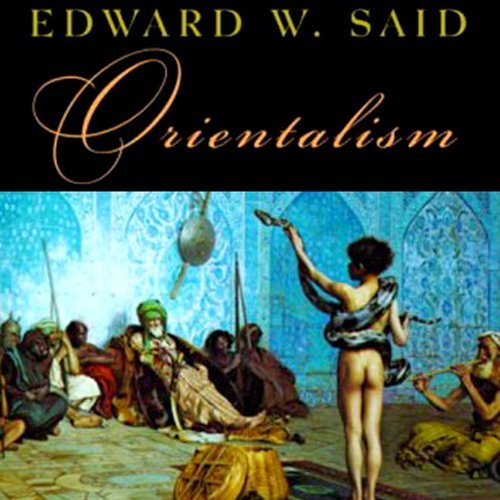

まぁエドワード・サイードの「オリエンタリズム(Orientalism、1978年)」に関する議論も概ね似た様な展開を辿った。これはもう「すがってくる人達がそういうすがり方しか出来ないのが悪い」としか…