アイルランド神話に次いで古い時代に収集された北欧神話。もちろんその影響範囲は実に多岐に及びます。

北欧神話が文字記録に残される様になるのはヴァイキングのキリスト教化に重要な役割を担ったノルウェー王オーラヴ1世(古ノルド語:Óláfr Tryggvason、ノルウェー語:Olav Tryggvason、在位995年〜1000年)以降とされている。

- 古英語で記された叙事詩「ベオウルフ(Beowulf、8世紀〜9世紀成立)」10世紀と12世紀の合冊写本のうち10世紀末〜11世紀初頭の可能性もある箇所に記されていた。またデンマーク王国とノルウェー王国の連合軍にイングランド軍が撃破された「モールドンの戦い(991年)」を歌った「Battie of Maldon」もわずか325行の断片が残るのみで冒頭も結末も失われているが貴重な記録とされる。どちらも「指輪物語」作者のJ.R.R.トールキンの研究で知られる。

- 「サガ(アイスランド語saga 複数形sögur、約200点、9世紀〜14世紀、叙事詩)」「サットル(アイスランド語þáttr、複数形: þættir セーッティル。13世紀〜14世紀、物語)」。スカルド詩(吟唱詩、9世紀〜13世紀、宮廷律の韻文詩)といった古ノルド語文献。

- 1643年にアイスランドのスカールホルトで司教ブリュニョールヴル・スヴェインスソン が発見した「王の写本(アイスランド語Konungsbók、ラテン語Codex Regius、1270年代編纂)」などに収録されていた「古エッダ(Elder Edda)」あるいは「詩のエッダ(Sæmundar-Eddu)」。収録内容自体は9世紀から13世紀にかけて成立したと考えられている古ノルド語歌謡集(詩群)。

- ブレーメンのアダムの著した「ハンブルク教会史(Gesta Hammaburgensis ecclesiae pontificum、1073年〜1076年)」やサクソ・グラマティクスの著した「デーン人の事績(Gesta Danorum、12世紀)」といったラテン語文献。

- アイスランドの詩人スノッリ(Snorri Sturluson, 1178年/1179年〜1241年9月23日)が著したノルウェー王朝史「ヘイムスクリングラ(古ノルド語heimskringla。「世界の輪/環」の意、1220年代〜1230年代初頭)」や「スノッリのエッダ(Snorra Edda、1220年頃、散文のエッダ)」。古ノルド語文献。

寺田寅彦 春寒まだまだ欧州の中心がフランスやイギリスではなかった時代。ノルマン地方と南イタリアとイングランドを支配下に置き「十字軍国家」アンティオキア公国を建てたノルマン人を中心としてアストゥリアス人(西ゴート王国末裔)やブルゴーニュ人(ブルグント王国末裔)やロンバルティア人(ランゴバルト王国末裔)の緩やかな紐帯が欧州文化の中心を為していた時代の営み。当時の全体像はロマネスク文化(英romanesque、仏roman(ロマン)、独 Romanik(ロマーニク)、伊romanico(ロマーニコ)、10世紀末〜12世紀)と総称される事もある。12世紀後半のパリ近郊に端を発した「より中央集権的な」ゴシック文化に次第に駆逐されていくが「交代」はすぐに完了した訳ではなかったのである。

最も古い記述は北欧神話にあり、最初期には古ノルド語でアールヴ(a'lfr、複a'lfar)と呼ばれた。同時期の記述は存在しないが、後の民間伝承に登場するアールヴと語源的に結びついた多くの単語の存在は、エルフへの信仰が古代スカンディナヴィア人だけのものではなく、ゲルマン民族全体で一般的であったことを強く示唆している。

- 当時の人々は一般にエルフを強力で美しい、人間ほどの大きさの存在として理解していたように思われる。先祖崇拝と同様に、豊かさと結びついた半ば神聖な集団として言及される。その存在は自然の精霊や死者の魂に対するアニミズム的な信仰と類似していて、ほとんど全て人間の信仰と通じるものがある。ほぼ間違いなく、ゲルマン民族にとってのエルフとは、ギリシャ・ローマ神話におけるニンフや、スラヴ神話におけるヴィラやルサールカのような存在であったのだろう。

- スノッリ・ストゥルルソンは、ドヴェルグ(ドワーフ、単 dvergr, 複 dvergar)について、「デックアールヴ(闇のエルフ、単dökkálfr, 複dökkálfar)」または「スヴァルトアールヴ(黒いエルフ、単 svartálfr, 複 svartálfar)」として言及しているが、このような使用法が中世のスカンジナビアにおいて一般的であったかは分からない。スノッリはダークエルフではないエルフを「リョースアールヴ(光のエルフ、単 Ljósálfr, 複 ljósálfar)」と言及しているが、この使用法は「エルフ」とalbhの語源的な関係と関連している。スノッリは『スノッリのエッダ』において、彼らの違いについてこう説明している。「空には「アルフヘイム(エルフの故郷)」と呼ばれる土地がある。「光のエルフ」と呼ばれる人々がそこに住んでいる。しかし、「闇のエルフ」は地下に住み、外見は彼らと違っているが、中身はもっと違っている。光のエルフは太陽よりも明るいが、闇のエルフはピッチよりも黒い。」

- スノッリの作品の外に北欧神話のエルフの姿を求めるならば、スノッリの作品以前のエルフの存在を証明する証拠は、スカルド詩(吟唱詩)、エッダ詩(古エッダ)、サガなどに見つけられる。 エルフはここで、おそらく「全ての神々」を意味する「アース神族とエルフ」という慣用句によって、アース神族と結び付けられる。 一部の学者は、エルフをヴァン神族と比較したり、あるいはヴァン神族であるとしてきた。 しかし古エッダの『アルヴィースの歌』では、各種族がさまざまな物に付けた名前が紹介されるが、エルフはアース神族ともヴァン神族とも異なる風習を持つ種族として描かれている。しかし、これは高位の豊穣神であるヴァン神族と、低位の豊穣神であるエルフとの違いを表したものかもしれない。また古エッダの『グリームニルの言葉』では、ヴァン神族のフレイは光のエルフの故郷である「アルフヘイム」の王であるとされている。同じく古エッダの『ロキの口論』では、エーギルの館で宴会を開かれ、アース神族とエルフの大集団が宴に招ばれている。ここでフレイの従者ビュグヴィルとその妻ベイラが登場するが、二人が神々の列に加えられていないことと、フレイがアルフヘイムの支配者であることから、この二人がエルフであることが分かる。

- 一部の研究者はヴァン神族とエルフはスカンジナビアの青銅器時代の宗教の神であったが、後に主神の座をアース神族に取って代わられたと推測している。ジョルジュ・デュメジルをはじめ、そのほかの研究者は、ヴァン神族とエルフは一般人のもので、アース神族は僧侶や戦士階級の神であったと主張している。

- スカルドのシグヴァト・ソルザルソンは、1020年ごろの『東行詩』(Austrfararvísur)の中で、彼がキリスト教徒であったため、スウェーデンの異教徒の家で「エルフの供儀」(álfablót)の間の賄いを拒否されたことについて触れているが、それが何かについて信頼出来るさらなる情報源は存在しない。しかし他の供儀(blót)と同様に、「エルフの供儀」にも食料の提供があっただろう。そして後のスカンジナビアの民間伝承も、エルフにもてなしを捧げる伝統を保っている。

- これに加えて、『コルマクのサガ』では、エルフへの捧げものがひどい戦傷を癒すことができると信じられていた様子が描かれている。「ソルヴァルズはゆっくりと癒えていった。彼は立ち上がれるようになるとソルズィスを訪れ、彼女に彼を癒す良い方法を尋ねた。「丘があります」、と彼女は答えた。「ここから遠くない、エルフたちが訪れるところが。今からコルマクが殺した雄牛をもって、その血で丘を赤く染め、その肉でエルフのために宴をひらくのです。その時あなたがたは癒されるでしょう」」

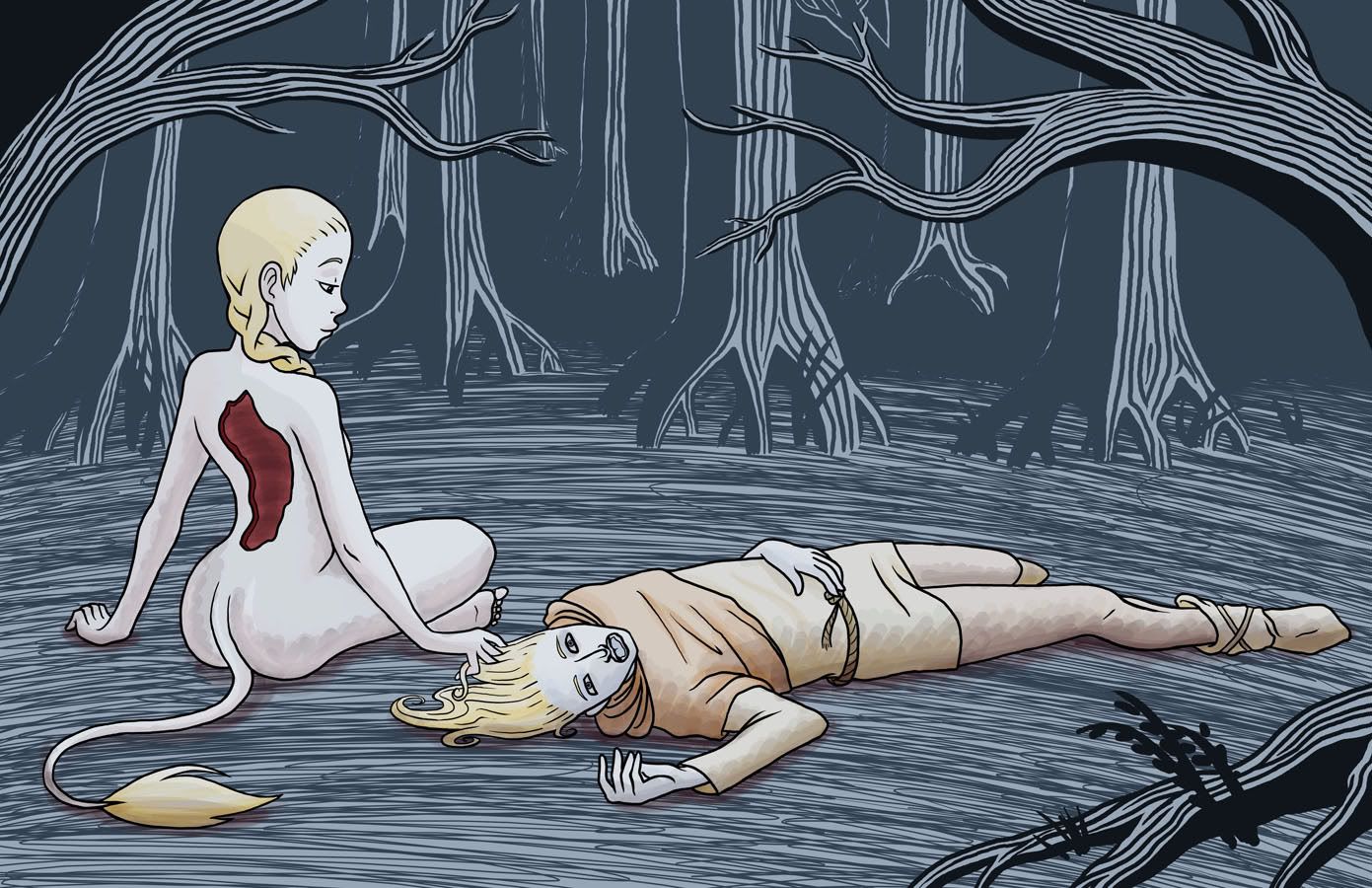

- スカンジナビアのエルフは、人間ほどの大きさであった。『ゲイルスタッド・エルフのオラーフ王』や、『ヴェルンドの歌』で、「妖精の王」と呼ばれている鍛冶師ヴェルンドなど、名声ある男性は死後エルフの列に加えられることがあった。古代の北欧の人々は、エルフと人間との混血も可能だとも信じていた。『フロルフ・クラキのサガ』では、デンマーク王ヘルギは彼が出会った中で最も美しい女性であるシルクをまとったエルフと出会う。彼は彼女を強姦し、娘のスクルドが生まれた。スクルドはフロルフ・クラキの殺害者ヒョルバルズルと結婚する。エルフとの混血であったスクルドは魔術に通じており、そのため戦場では無敵であった。かの女の兵士が倒れても、かの女はかれらを立ち上がらせ、戦い続けさせることができた。かの女に勝つには、かの女がエルフなどの兵士を呼び出す前に、かの女を捕らえるしかなかった。もう一つの例には、母親が人間の女王であったホグニがある。『シドレクス・サガ』によると、ホグニの父は、エルフのアドリアン王であった。(ただし『シドレクス・サガ』の原典のほとんどはドイツ語資料)。

- 『ヘイムスクリングラ』と『ソースタイン・サガ』では、現在のブーヒュースレーン地方と一致するアルフヘイムを支配した王統について説明している。彼らにはエルフの血が混ざっていたため、他の男たちよりも美しいといわれていた。「アルフ王によって支配されたその地はアルフヘイムと呼ばれ、これの子供たちはエルフの親戚であった。かれらは他の人々よりも美しかった……」。彼らの最後の王の名は、ガンドアールヴといった。」

実に様々な形で登場するので、現代の私たちが当時のエルフの概念を明確に定義づけることはできない。

北欧神話とキリスト教神話が混合した、スカンジナビアの民間伝承のエルフは、デンマークではelver、ノルウェーではalv、スウェーデンでは男性がalv、女性がälvaと呼ばれている。 ノルウェーでの呼び名alvは、本当の民間伝承ではあまり使われず、使われるときはフルドフォルク(huldrefolk)やヴェッテル(vetter)の同義語として使われる。フルドフォルクとヴェッテルは大地に住む、エルフというよりはドワーフに近い存在であり、アイスランドのhuldufólkに相当する。

- デンマークとスウェーデンでは、エルフとヴェッテルとは別の存在として登場する。イギリスの民間伝承に登場する昆虫翼を持つ妖精フェアリー(fairy)は、デンマークではalfer, スウェーデンではälvorと呼ばれているが、正しい訳語はfeerである。

- デンマークの童話作家アンデルセンの「バラの花の精(The Elf of the Rose)」に登場するalfは花の中に住めるほど小さく、“肩から足に届くほどの翼”を持っている。アンデルセンはまた「妖精の丘(The Elfin Hill)」でelvereについて書いている。この物語のエルフは、デンマークの伝統的な民間伝承に似て、丘や岩場に住む美しい女性であり、男たちを死ぬまで躍らせることができる。かの女たちはノルウェーとスウェーデンのフルドラ(huldra)のように、前から見ると美しいが、背中から見ると木の洞のような姿をしている。

- 北欧神話型のエルフは主に女性として、丘や石の塚に住むものとして、民間伝承にその姿を残している。スウェーデンのälvor(単、älva)は森の中にエルフ王と住む、驚くほど美しい少女であった。彼らは長命で、この上なく気楽に暮らしていた。このエルフは例によって金髪で白い装いをしているが、スカンジナビアの民間伝承に登場する存在のほとんどがそうであるように、気分を損ねると手に負えなくなる。物語において、彼らはしばしば病気の精霊の役割を演じる。

- 最も一般的でほとんど無害な例ではälvablåst(エルフのひと吹き)と呼ばれるひりひりする吹き出物がある。これはふいごを使った強力なお返しのひと吹きで治すことができる。スカンジナビアに特有の岩石線画であるSkålgroparは、そう信じられていた用途から、älvkvarnar(エルフの粉引き場)として知られていた。誰であれエルフの粉引き場に供物(できればバター)を捧げれば、エルフをなだめることができた。これはおそらく古代スカンジナビアの「エルフの供儀」(álfablót)に起源を持つ習慣だろう。

- 霧深い朝か夜の草原では、エルフたちが踊るのを見ることができた。彼らが踊ったあとには円状の何かができた。これはälvdanser(エルフの踊り)またはälvringar(エルフの輪)と呼ばれ、この輪の中で小便をすると、性病にかかると信じられていた。エルフの輪(フェアリーリング)は一般的に小さいキノコの輪(菌輪)でできていたが、別種のものもあった(地衣類や他の植物や、そのように見えて広がった鉱床など。また、森に自生するキノコは当時のスカンジナビア半島やロシアなど北方の貧しい農民にとっては、食肉に代わる食感とアミノ酸源である旨味を持った貴重な食材であった)。

森が湖に出会う岸辺で、あなたはエルフの輪を見出す。

それは踏みならされた草が円を描く場所。

エルフたちがここで踊ったのだ。

Tisaren湖のほとりで、わたしはそれを見た。

それは危険であり、そこに踏み進むか、

そこにあるものを取り壊せば、病を得る。- エルフの舞を見た人間は、ほんの数時間そうしていたつもりが、実際には多くの歳月が過ぎていることに気付く。中世後期のオーラフ・リッレクランスについての歌では、エルフの女王が彼を踊りに誘うが、彼はこれを断る。オーラフはエルフの女王と踊ったら何が起こるか知っており、また彼は自分の結婚式のために家路に就いていたからである。女王は贈り物を申し出るが、オーラフはこれも辞退する。女王は踊らないのなら殺す、と彼を脅す。しかしオーラフは馬で駆け去り、女王の差し向けた病で死ぬ。彼の花嫁も絶望のため息絶える。

- エルフは美しく若いとは限らない。スウェーデンの民話、『Little Rosa and Long Leda』では、エルフの女性(älvakvinna)が、王の牛が今後かの女の丘で草を食べないことを条件に、ヒロインのRosaを助ける。かの女は老女であるとされ、その外見から人々はかの女が地下の住民の一人だと見抜いた。

またサンタクロースと同一視されているエルフを、ノルウェーではニッセ(nisse)、スウェーデンではトムテ(tomte)と呼んでいる。

宗教改革の前触れとしてのタンホイザーと「妖精の隠れ里」としてのヴェーヌス山

「タンホイザー」といえばドイツの作曲家であるワーグナーのオペラが有名。その粗筋は以下の通り。

- ヴァルトブルクの城で恒例の歌合戦が行われる。今回のテーマは「愛の本質」。それまで連戦連勝を重ねていたタンホイザーは官能的な「熱愛」を歌い、親友でライバルのヴォルフラムは「純愛」を歌う。ところが軍配はヴォルフラムのほうに上がった。これに納得のいかないタンホイザーは、ヴェーヌス山(Venusberg=ビーナスの山)の愛欲の女神のもとで経験した官能世界を披露。しかしその山に行くことは大罪とされていたので大顰蹙を買ってしまい、領主の指示によりローマへの贖罪の旅に赴く事になる。

- ところが、つらい旅の甲斐もなくローマ教皇の許しは得られなかった。絶望したタンホイザーはヴェーヌス山に戻ろうとするが、その時に親友のヴォルフラムが恋人のエリザベトの事を思い出させ、間一髪のところで引き止める。しかしそのエリザベトは、自分の命と引き換えにタンホイザーの罪を許してもらう形で天に召される。そしてタンホイザーもまた彼女の亡骸の上で息絶える。

ところで、このオペラの主人公であるタンホイザーのモデルとなった人物、実はバーベンベルク家時代のオーストリア宮廷に仕えていた騎士のミンネゼンガー(恋愛詩人)だった。その名はダンフーザー(1200年〜1268年)。これを現代ドイツ語でいうとタンホイザー。日本語に直訳するとおそらく「樅の木の家の住民」。

ちなみにミンネゼンガーの「ミンネ」とは、「純愛(minne)」を意味する中世のドイツ語。しかし、タンホイザーの詩は異色で、むしろ官能的な熱愛(Liebe=リーベ、中世のドイツ語ではliabe=リアベ)を歌った。それ故に相当のインパクトがあった。この部分のキャラは確かに実物から継承されている。

一方、そのタンホイザーはドイツ語圏の中なら結構旅をしたものの、ヴェーヌス山に行った記録も、ローマに贖罪の旅に出た記録もない。そもそもヴェーヌス山の伝説は元々イタリア起源の別の物語で、これがゴチャゴチャになったのは、ドイツ語圏の沼沢地(Venne)にあった「沼池の徒(Vennesleute)」の伝承が「愛欲の徒(Venusleute)と似た綴りだったせいといわれている。文献として残る最古のタンホイザーの物語は15世紀半ばの北ドイツ(口承はもっと古い)で書かれた。1515年にはこれがもっと南に下がり、ドイツのニュルンベルクでも印刷されている。ところで時はまさに宗教改革前夜。実はタンホイザーの物語が書籍化された背景には、バチカンのローマ教皇に象徴されるカトリック教会の権力対する当てつけという意味合いもあったのである。「教皇に許されなかったタンホイザーを神は許した」下りがそれ。

- 1500年頃に書かれたタンホイザーの物語には「(誤った判決をした)教皇ウルバン4世は 永久の破滅に沈んだぞ」なんて文句まで入っている。ドイツ同様に反カトリック勢力が意気盛んだったスイスでは物語は一層過激化。「山に篭ったタンホイザーは石のテーブルに着き、その髭が伸びてテーブルを3周したときに世界は最後の審判の時を迎える」。まさしくザルツブルクのウンタースベルクで眠るカール大帝の伝説の引き写し。

*要するに北ドイツとスイスの人々は、タンホイザーの物語にある種の正義を託したのである。その一方で彼らにとっては罪を犯すタンホイザーも判決を誤る教皇も完全なる第三者。どっちが酷い目ににあっても他人事という側面が確実に存在した。- 一方、オーストリアに伝わるタンホイザーの物語にこういう側面は見られない。なにしろ長年にわたってこの地を治めてきたハプスブルク家はスペインと並ぶカトリックの守護役。あまり無茶は書けなかったのである。その代わり、タンホイザーに対する罪の追求も随分と緩和化されている。例えばケルンテン州のフリーザッハの近くに残る物語ではタンホイザーが何の罪で贖罪を求めているのか曖昧。その一方で教皇に駄目出しされた後もヴェーヌス山には寄り付かず、神様から「99人の善人より1人の悔悟者の方が偉い」と褒められ天に召される。もちろん教皇もお咎めなしで、みんながそれなりにハッピー・エンドを迎えるのである。「罪人にも名誉回復のチャンスをちょうだい」とおねだりしながらがら、結局はなあなあ。

*ついでながら、オーストリアのタンホイザー伝説の中には、主人公が騎士ではなく普通の人だったり、時には名前さえないというパターンもある。つまり、この物語を通じて一般人がタンホイザーの罪を自分の罪と重ね合わせる事が出来る様になっていいるのである。そして罪のない人なんてほとんどいないので、必然的に結末も甘くなる。こうしてルネサンスがもたらした印刷革命は、プロパガンダを通じて宗教革命の時代を準備する事になったとも。

ちなみにゲーテ「コリントの花嫁(The Bride of Corinth、1797年)」にも冥界の女王に変貌したヴィーナスが登場。美少女の死体に仮初めの魂を吹き込んで吸血鬼として送り出したりする。この作品やフリードリヒ・フーケ「ウンディーネ(Undine、1811年)」辺りが、新たなるピクチャレスク概念の発想の原点となる。

ドイツの民間伝承では、エルフへは人々や家畜に病気を引き起こしたり、悪夢を見せたりする、ひと癖あるいたずら者だとされる。

- ドイツ語での「悪夢(Albtraum)」には、「エルフの夢」という意味がある。より古風な言い方、Albdruckには、「エルフの重圧」という意味がある。これは、エルフが夢を見ている人の頭の上に座ることが、悪夢の原因だと考えられていたためである。ドイツのエルフ信仰のこの面は、スカンジナビアのマーラに対する信仰に一致するものである。それはまたインキュビとサキュビに関する信仰とも似ている。

- ドイツの叙事詩「ニーベルンゲンの歌」では、ドワーフのアルベリッヒ(Alberich)が重要な役割を演じる。アルベリッヒを字義通りに訳せば、「エルフ-王」となる。このようなエルフとドワーフの混同は「新エッダ」ですでに見られる。アルベリッヒの名は、フランスの武勲詩に登場するの妖精王Alberonを通じて、英語名オベロン (Oberon) となった。オベロンはシェイクスピアの『夏の夜の夢』に登場するエルフとフェアリーの王である。

- ゲーテの詩で有名な、『魔王』 (Der Erlkönig = The Elfking) の伝説は、比較的最近にデンマークで始まった。かれの詩は、ヨハン・ゴトフリート・ヘルダーが翻訳したデンマークの民間物語、『魔王の娘』(Erlkönig's Daughter)をもとにしている。

- ドイツとデンマークの民間伝承に登場する魔王は、アイルランド神話のバンシーのように死の前兆として現れるが、バンシーとは異なり、死にそうな人物の前にだけ現れる。魔王の姿と表情から、どのような死が訪れるのかが分かる。魔王が苦しげな表情をしていれば、それを見た人は苦痛に満ちた死を迎え、魔王が安らかな表情をしていれば、穏やかな死を迎える。

- グリム兄弟の童話『こびとのくつや』(Der Schuhmacher und die Heinzelmännchen)には、靴屋の仕事を手伝う、身長1フィートほどで裸の、Heinzelmännchenと呼ばれる種族が登場する。かれらの仕事に小さな服で報いなければかれらは姿を消し、報いればとても喜ぶ。Heinzelmännchenはむしろコボルトやドワーフに近い存在なのだが、この作品は「靴屋とエルフ」(The Shoemaker & the Elves)と英訳された。これはHeinzelmännchenとスコットランドの妖精ブラウニーが似ていたからであろう。

- ロマン主義的世界観ではドイツやスコットランドの人里離れた山野や水辺で深夜群れている存在に迂闊に近づくと命を奪われる。それは森の精霊とも若くして未婚のまま死んだ乙女の死霊とも。

ドイツの詩人ハイネは「キリスト教伝来以前の古代の神々は巨人か小人に姿を変えて生き延びた」と、「日本民俗学の父」柳田邦男もその観点に従って妖怪の起源を零落した古代の神と見て取った。また後には文明の手の届かない場所で暮らす原始的な先住民族や、そういう場所でひそかに継承されてきた異教秘儀の痕跡と見る立場も現れた。

その名前はラテン語で運命を意味する「Fata」という言葉に由来する。説によっては元々は神の使いであったといもされる。狭義ではイングランド、スコットランド、ウェールズ、アイルランド、ノルマンディー地方などの神話・伝承の精霊や超常的な存在を指し、広義には他の国・地方・民族の同様の存在、たとえばゲルマン神話のエルフ、メソポタミア地域のリリス、インドおよび東南アジアのナーガなどを含む。

- その起源としてはさまざまなものが考えられる。被征服民族の民族的記憶、異教の神や土着の神が神格を剥奪されたもの、社会的に差別・追放された人々を説明するための表現、しつけのための脅しや芸術作品の中の創作、など。小さい姿に描かれたり、遠い場所に行ってしまうといった話は、意識の中で小さくなってしまった存在であるということを表している。 神格剥奪のプロセスにおいては,ユダヤ〜キリスト〜イスラム教における天使や堕天使(いわゆる悪魔)のイメージ形成過程とも重なる。

- ケルト族の神話や伝説にはいろいろな種類の数多くのフェアリーが登場する。アイルランドではシー (Sidhe)、スコットランドではディナ・シー (Daoine Sith) として知られている。

- 人の姿をしたもの,同じ呼び名をもつものでも,その身長についてはさまざまな言い伝えがある。昔から伝わるフェアリーは人間と同じかもしくは人間より背が高いとされている。ブリトン族の人々は、フェアリーは冷たい鉄が苦手であると信じていた。歴史家や神話の研究者は、この迷信の存在から、ケルト族がやってくる前にグレートブリテン島に住んでいた人々の民間伝承がフェアリーの起源であると推測している。これらの人々の武器は石で作ったものだけであり、鉄の武器をもつケルト族の方が軍事的に優位に立った。

*最近ではやってきたのはケルト族ではなくイベリア人だったかもしれないと考えられている。

- 人の姿を取らないものもいる。 旅人を惑わすウィルオウィスプは日本でいう鬼火、人魂である。家畜や身近な動物の姿のフェアリーも多い。猫は妖精的な生き物とされ、魔女の使い魔、魔女の集会に集まると考えられたり、そのものが妖精ケット・シーとされる。犬もアーサー・コナン・ドイルの『バスカヴィル家の犬』やJ・K・ローリングのハリー・ポッターシリーズに見られるように、墓守あるいは死に結びつけられる黒妖犬として登場する。馬の激しい気性は、御しがたい川の激流に結びつけられ川馬ケルピーや人を乗せて死ぬまで走る夜の白馬などとして登場する。

今日は、人間に好意的で優しい性格の生物とされることも多いが、歴史的には必ずしもそうではない。妻や夫として振る舞うもの、人にいたずらしたりだましたり、命を奪おうとするもの、障害として立ちはだかるもの、運命を告げるものなど、さまざまな伝承がある。またフェアリーが人間の子供をさらって代わりに彼らの子供を置いていくという「取り替え子」(チェンジリング)の迷信は中世では広く伝わっていた。このモチーフは吟遊詩人のトーマス・ザ・ライマーやタム・リンの歌の中に現れている。ウィリアム・シェイクスピアの『真夏の夜の夢』でもチェンジリングでさらってきた子をめぐってオーベロンとタイターニアが仲たがいをする。コティングリー妖精事件の後は、絵画や文学の作品中で羽をもつ非常に小さな人型の姿で登場することが多くなった。

エルフという単語は、古英語の単語ælf(複: ælfe, 地域や年代による変形として、ylfeやælfenがある)として英語に入り、アングロ・サクソン人とともに英国に上陸した。アングロ・サクソン人の学者は、ギリシア神話、ローマ神話に登場するニンフをælfやその変形の単語に翻訳した。

- 初期の英語に関する証拠はわずかではあるが、アングロ・サクソン人のエルフ(ælf)が北欧神話の初期のエルフの同類であると考えられる理由がある。ælfは人間ほどの大きさであり、超自然的な力を持っていて、男性だけの種族というわけではなく、出会った人間を助けることも傷つけることもできた。特にエッダ詩におけるアース神族とエルフ(álfar)の組合せは、古英語の呪文『ウィズ・ファースティス』(Wið færstice)や、アングロサクソンの人名にあるosやælfのような同語族の言葉の特徴的な発生に反映している。

*例えばオズワルド(Oswald)や、アルフリック(Ælfric)。- 北欧神話のエルフの美しさに関するさらなる証拠は、ælfsciene(エルフの美)のような古英単語の中に見つけることができる。この語は、古英語詩の『ユディト記』と『創世記A』に登場する、魅力的で美しい女性に使われている。エルフは美しく潜在的に親切な存在であると、歴史を通して英語を話す社会のある階層には考えられてきたが、例えば『ベーオウルフ』の第112行にあるように、アングロサクソンの資料はエルフと悪霊の同盟についても証言している。 一方では古英単語のælfの変形である、oafは、おそらく最初は「取替え子」またはエルフの魔法によって茫然としている人物について述べるのに使われていた。

- 「エルフの一撃(またはエルフの太矢、エルフの矢、エルフの矢傷)」 (elf-shot) という言葉は、スコットランドや北イングランドで見られる慣用句である。これは病気や傷害が妖精によって引き起こされるという信仰に由来する[21]。16世紀の最後の四半世紀の頃の原稿に、「エルフが起こす激痛」という意味で初めてあらわれた。これは後の17世紀のスコットランドでは、新石器時代の燧石の矢じりを意味するものとされた。この矢じりは古代人が癒しの儀式の際に使ったものだが、17世紀の人々は、魔女やエルフが人や家畜を傷つけるために使ったと信じた。エルフの茶目っ気がもたらす髪のもつれは「エルフロック」(elflock)と呼ばれた。突然の麻痺は「エルフの一突き」(elf stroke)と呼ばれた。このような表現は、ウィリアム・コリンズが書いた1750年の頌歌にも現れる。

みじめな経験から群集はみな知っている、

There every herd by sad experience knows,

いかに宿命とともに飛び、かれらの「エルフの一撃の矢」を放つかを、

How winged with fate their elf-shot arrows fly;

病んだ雌羊が夏の糧をあきらめた時、

When the sick ewe her summer-food foregoes,

大地に引き伸ばされ、心臓を打たれた牝牛が横たわる時。

Or stretched on earth, the heart-smit heifers lie.- エルフはイングランドやスコットランド起源のバラッドに多く登場する。民話と同様に、その多くは「エルフェイム」(Elphame)や「エルフランド」(Elfland)(いずれも北欧神話でいうアルフヘイムのこと)への旅についての内容を含んでいる。エルフェイムやエルフランドは薄気味悪く不快な場所として描かれている。 バラッド「詩人トマス(Thomas the Rhymer)」に登場する、エルフェイムの女王のように、エルフは時おり好ましく描かれる。しかし「チャイルド・ローランドの物語(Tale of Childe Rowland)」「イザベルと妖精の騎士(Lady Isabel and the Elf-Knight)」のエルフのように、しばしば強姦や殺人を好む腹黒い性格だとされる。「イザベルと妖精の騎士」のエルフは、イザベルを殺すためにさらう。ほとんどの場合バラッドに登場するエルフは男性である。一般的に知られているエルフの女性は「詩人トマス」や「エルフランドの女王の乳母(The Queen of Elfland's Nourice)」に登場する、エルフランドの女王ただ一人である。「エルフランドの女王の乳母」では、女王の赤子に授乳させるために女性がさらわれるが、赤子が乳離れをすれば家に帰れるだろう、との約束を得る。どの事例においても英国のエルフはスプライトやピクシーのような特徴を持っていない。

- 近世のイングランドの民話では、エルフは小さく悪戯好きで、見つけにくい存在として描かれている。かれらは邪悪ではないが、人をいらだたせたり、邪魔したりする。透明であるとされることもある。このような伝承によって、エルフは事実上、イングランド先住民の神話に起源を持つフェアリーの同義語となった。

- 引き続き「エルフ」の名は「フェアリー」と同様に、プーカやホブゴブリン、ロビン・グッドフェロウやスコットランドのブラウニーなどの、自然の精霊を表す総称になった。現在の一般的な民話では、これらの妖精やそのヨーロッパの親戚たちがはっきりと区別されることはない。

- 文学からの影響は、エルフの概念をその神話的起源から遠ざけるのに重要な役割を果たした。エリザベス朝の劇作家ウィリアム・シェイクスピアは、エルフを小柄であると想像した。かれは明らかにエルフとフェアリーを同族として考えていた。「ヘンリー四世」第1部、第2幕、第4場で、老兵フォールスタッフはハル王子に、“痩せこけた、エルフのやから”、と呼びかけている。「夏の夜の夢」では昆虫ほどの大きさとされている。一方エドマンド・スペンサーは「妖精の女王(The Faerie Queene)」で、人間型のエルフを採用。

- 「バックソーンの誓い」(the Buckthorn vows)という伝説では、バックソーン(クロウメモドキ属の植物)を円形に撒いて、満月の夜に環の中で踊ると、エルフが現れるとされる。踊り手はエルフが逃げ出す前に挨拶して「とまれ、願いをかなえよ!」と言わなければならない。するとエルフが一つ望みをかなえてくれるという。

シェイクスピアとマイケル・ドレイトンの影響は、とても小さな存在に対して「エルフ」と「フェアリー」を使用するという基準を作った。ビクトリア朝期の文学では、エルフはとがった耳を持ち、ストッキングキャップをかぶった小さな男女として挿絵に描かれている。アンドリュー・ラングが執筆し、リチャード・ドイルが挿絵を描い手掛けた妖精物語「いないいない王女(Princess Nobody、1884年)」では、エルフが赤いストッキングキャップをかぶった小人とされる一方で、フェアリーは蝶の翅を持った小人とされた。ダンセイニ卿の「エルフランドの王女(1924年)」はこの時代の例外で、人間型のエルフが登場。異界の王女を妻に迎えたアルヴェリックの冒険と探索を描く。

妖精が特に文学作品で多く登場するようになった画期は十六世紀から十七世紀、エリザベス女王時代の後期からジェイムズ一世にかけての時代で、それまでも民間伝承の形で語り継がれてはいたが、この頃から一気にウィリアム・シェイクスピアの登場もあって頻出するようになった。

妖精研究の第一人者として知られた故キャサリン・ブリッグスは著書「妖精の時代」で、十六世紀から十七世紀にかけての英国社会の変化が妖精の登場と密接に関係があることを論じている。

彼女によると、中世の宇宙観は天動説に基づいて神の摂理が行き渡る厳格な階級制で、生き物の長としての人間の下に動物の長であるライオン、鳥の長であるワシなどが配置され、階級が最下層まで及ぶとされるものだった。このようなキリスト教的世界観では妖精などは異教として排斥される。事実、妖精を語ることは長くタブーであったという。

一方で、人々は知的な人々も含めて生活の中で異教やそれに基づいた俗信を信じてもいた。中世の世界観を当然のものとしつつも、それからはずれる異教の信仰もまた信じており、この二つの流れは人々の日々の生活の中で融合して成長していた。

- 「素朴な人たちはキリスト教を信じつつ、異教の信仰をも抱いていた。教養ある人たちにしても、俗信も迷信も抱いていた。彼らの俗信や迷信は、神の摂理と、きっちり組みたてられた宇宙観への信仰に根差している。一六世紀の思想家たちは神学をもとに人間の理屈で宇宙のイメージを作り上げており、個々の事実を調べてそのイメージが正しいかどうかを確かめようとはせず、それを当然のことと考えていた、すでに一六世紀には、事実という新しい知識が、この理路整然とした宇宙論に軌道修正を迫っていた。そして一七世紀には、その表面があらゆる角度から疑われるようになり、疑いは深部にまで及んだが、プトレマイオスの宇宙観は根強く生き続けた。(ブリッグス「妖精の時代」P7)」

一六世紀半ばからピューリタン革命にかけての時期に教育が広く普及すると、階級間の知識差が小さくなり、富裕なものから貧しいものまで知的好奇心が芽生え、一五世紀頃から台頭しつつあった新興の独立自営農民であるヨーマン階級が社会の主流となっていく中で、旧い世界観は次第に否定されていくことになる。そして彼らヨーマン階級の子弟たちが執筆活動を開始する。彼らは幼いころから妖精の話を耳にし、あるいは妖精の存在と触れ合っていたから、文学や詩など自身の作品に次々と妖精を描き始める。

古い価値観が急速に後退し、妖精を語ることがタブーでなくなる風潮が生まれたとき、それまで身近に親しんでいた妖精が文学作品で大流行しはじめる。ウィリアム・シェイクスピアの登場は大きい。シェイクスピアが「夏の夜の夢」から「テンペスト」に至るまで様々な戯曲で妖精を描き、彼のフォロワーたちがそれを模倣して妖精の作品を次々と生み出していく。小さな妖精の流行は一七世紀、シェイクスピア作品に魅せられた詩人たちのグループからであったという。

一八世紀に始まる啓蒙の世紀の前段階、旧い価値観が急速に崩壊し、かといってまだ新たな世界観を生み出すに至らない好奇心の時代の象徴的な出来事として妖精の流行があった、ということなのだろう。中世の終わりが妖精を表舞台に引き出し、禁忌を超克していく原動力の一つとなったという点で非常に近代の始まりを象徴しているとも思える。

「実践知識の累積は必ずといって良いほど認識領域のパラダイムシフトを引き起こすので、短期的には伝統的認識に立脚する信仰や道徳観と衝突を引き起こす。逆を言えば実践知識の累積が引き起こすパラダイムシフトも、長期的には伝統的な信仰や道徳の世界が有する適応能力に吸収されていく」という立場に立つ新アリストテレス主義は不可知論の一種で、知識不足から地上の人間の誰も魂の不滅や死後の世界の存在といった神学的問題について正解に到達し得ない、あるいは例え正解に到達していたとしても、それを検証する手段がないとする。

そして19世紀スイスの文化史学者ブルクハルトは「イタリア・ルネサンスの文化(Die Kultur der Renaissance in Italien, ein Versuch、1860年)」結語)」の中で、むしろこうした考え方の登場は当時の信仰深い人々を「理神論(deisms/ディスムス)」や「人格神論(theisms/ティスムス)」に走らせたとした。これが西ヨーロッパにおけるルネサンスの出発地点になったのだという。

太古の巨人ユミル(Ymir)の死体(=大地)から生じた蛆虫だったが、神々の決定により人に似た姿と知性を与えられる。その後も地中を好み、岩穴で暮らす。

- 信仰の対象ではなく、しばしば神々と対立する立場で登場するが、対価に応じて神々の象徴となる魔力のある武器や宝の制作をする優れた匠としても描かれる。

- 太陽の光を浴びると石になる、もしくは体が弾け飛んで死ぬといわれる。

現在残されている資料では地に住まう闇のエルフ、デックアールヴ(døkkálfar)と共通する部分も見られ、古エッダの「巫女の予言(Völuspá)」には名前の接尾に"-álfar"をもつドヴェルグも登場する。

ドイツ民話で『グリム童話』に収載された白雪姫に登場する「sieben Zwerge」は日本語では7人の小人と翻訳されるが英語ではドワーフと訳される。

- 民間伝承の中の妖精ドワーフは更に奇怪な姿をしており、その姿は醜く、老人のような皮膚を持ち、立った姿勢のままで腕が地面に付くほど長いとも言われる。

- 3歳で成人し、7歳で老人になるといわれる。

- また女性が存在しない為、新しいドワーフは石から作られるともいわれる。

当初の複数形はDwarfsで「白雪姫と7人の小人」もこの綴り。トールキンが「ホビットの冒険」「指輪物語」でdwarvesと綴った為に以降ファンタジー文学ではこれが多く用いられるようになった。

様々なタイプの伝承が入り混じってるけど、とりあえず北欧の民間伝承に登場するエルフ(主に女性で、丘や石の塚に住んでいる)と、やはり古塚に棲むと認識されていたアイルランドのシー (Sidhe)やスコットランドのディナ・シー(Daoine Sith)の類似性が興味深いです。