無欲な人間の「政治利用」ほど難しいものはない?

I’ve always been struck by something about this... - Among the Lightning Bolts

迷惑なんで、ジェダイの人は落ち込んだら隠遁する癖を改めるべきだと思うが、そうは言っても、あんまり落ち込むとダークサイドに染まってしまうので、なんかすごく扱いづらい連中なんじゃないかと思い始めている。

— 総統 (@soutou_d) 2016年5月27日

冒頭の場面は明らかに黒澤明監督作品「用心棒(1961年)」における「棺桶二つ、いや三つかな」の場面ですね。

また中盤デススター内でミレニアム・ファルコンの床に隠れる場面はシーンもまた同じ黒澤明監督作品「椿三十郎(1962年)」で若侍を三十郎が隠すシーンを想起させます。

SAMURAI CINEMA — Sanjuro - Akira Kurosawa

そしてもちろん、これらの作品から受けた影響はこうしたオマージュ場面だけに限らなかったという次第。

- 「使う側が用心しねぇといけねぇ用心棒ってのもあるんだぜ」…「用心棒(1961年)」における桑畑三十郎のセリフ。

- 「いけませんよ、すぐに人を斬るのは悪い癖です。…貴方はなんだかギラギラし過ぎていますね、抜き身みたいに。…貴方は鞘のない刀みたいな人…よく斬れます…でも本当にいい刀は鞘に入っているもんですよ」…「椿三十郎(1962年)」における 城代の奥方のセリフ

- 「(黒幕の用心棒・室戸半兵衛(仲代達也)を斬った後で)こいつも俺も鞘に入ってねぇ刀さ…でもな…あの奥方が言ったとおり、本当にいい刀は鞘に入っている…おい…てめえ達もおとなしく鞘に入ってろよ」…「椿三十郎(1962年)」における椿三十郎のセリフ

正直、こうやって世界に広まっていく過程で「侍(Samurai)」と「浪人(Rounin)」の概念がごっちゃになった感もあります。その一方で「体裁の化物」といったマイナス面はオミット。まぁ武家オリジナルというより公家から継承した要素だし?

- 「武士は現代社会では絶対生きられません。自動車を運転してて、警察に呼び止められたら警官を斬ります。交通事故を起こしたら目撃者を皆殺しにします。どちらもかなわなければ潔く切腹。こうした輩が現代社会を徘徊してるだけで恐ろしい」…司馬遼太郎

- 「武士はおっかねぇ。とにかく因縁をつけられたら、どこまでも執念深く追い掛けてくる」…名探偵シャーロック・ホームズ(Sherlock Holmes)シリーズ(1887年〜1927年)を翻案して捕物帳というジャンルを創設した 「半七捕物帳(1917年〜1937年)」岡本綺堂。

まさに筒井康隆の短編集「メタモルフォセス群島(1981年初版)」に収録されてる「走る取的」。そういえば相撲人(すまいびと)もまたある意味、士分の末裔とも?

ちなみに西洋の騎士にも似た様なマイナス面が確実に存在していました。これにスポット・ライトを当てたのがマイケル・クライトン「タイムライン(Timeline、1999年、映画化2003年)」でしたが評判は散々。「国際的に共有されてる価値観全てが商業価値を備えている訳ではない」実例を発掘して世に披露する羽目に陥ってしまったのです。

*司馬遼太郎は歴史小説の中で武家のそういう側面について必要最小限しか語ってない。捕物帳の歴史においても世に広めたのは、むしろ野村 胡堂「銭形平次捕物控(1931年〜1957年)」の方だったとされている。さらに現代の時代劇ファンはむしろ池波正太郎「鬼平犯科帳(1967年〜 1989年)」「剣客商売(1972年〜1981年)」あたりからこの世界に入った人が多いとも。こちらは、どちらかというとハードボイルドの系譜。

*むしろ武士のそういう側面に割ときっちり語ってたのが宮崎駿監督作品「もののけ姫(Princess Mononoke 1997年)」。ただこの作品では武士の存在はあくまで脇役なので普通に聞き流された模様。そもそもスターウォーズ・シリーズでもエピソード2〜3辺りに「ジェダイ騎士団にも傲慢なところはある」みたいな言及があった様な。

とりあえず現代人が武士や騎士みたいな存在に期待するのは、あくまで「(時代遅れの面倒な行動規範に縛られながら、それでも無敵の活躍を見せる)理想化された姿」という訳ですね。

Chusei's Domain • THE Afro Samurai! How badass?!

その一方で、さらなる大源流がダシール・ハメットのハードボイルド・アクション小説である事実もまた動きません。黒澤明監督本人も「用心棒は『血の収穫(赤い収穫、Red Harvest、1929年)』ですよね?」という問いに「血の収穫だけじゃなくて、本当はクレジットにきちんと名前を出さないといけないぐらいハメット(のアイデア)を使っている」と認めていますし。

- そもそも三船敏郎の役回りが「名無しのオプ(Nameless Detective)=桑畑三十郎・椿三十郎」という辺りからして完全にハメットだったりする。

- ただ実は、そもそも「ダシール・ハメットのハードボイルド・アクション小説」なるもの、実は登場時のアメリカにおいては禁酒法(Prohibition、1920年〜1933年)の徒花とだった側面も。なにせハメットは一般には世界恐慌(1929年)やHays Code制定(1930年)や禁酒法廃止(1933年)に伴うアメリカ世相の変化に対応し切れず断筆を余儀なくされている。以降た米国における共産主義運動に入れ込み、そのせいで1950年代の赤狩りに引っ掛かって図書館などからその著作が抹殺される展開に。

しかし実はそれ以前の段階で既に以下の展開に押されて忘れ去られていたとも。

◎(南イタリア出身の)フランク・キャプラ監督や(プロテスタント系アイルランド人だった父親から資本主義的経営センスを(おそらくカソリックだった)ドイツ系の母親から幻想的理想主義を継承した)ウォルト・ディズニーのファンタジー路線。

◎アガサ・クリスティの「オリエント急行の殺人/オリエント急行殺人事件(Murder on the Orient Express、1934年)」や「そして誰もいなくなった(And Then There Were None、1939年、初訳・清水俊二「死人島(1939年)」)」、(夫が禁酒法時代の密造酒売人だった)マーガレット・ミッチェル「風と共に去りぬ(Gone With the Wind、原作1936年、映画化1939年、日本初公開1952年)」、そしてハドリー・チェイス「ミス・ブランディッシの蘭(No Orchids for Miss Blandish、1939年)」や「蘭の肉体(The Flesh of the Orchid、1942年)」「悪女イヴ(Eve、1945年)」など。一言で要約すると法を信ぜず私刑に走る「モラル・ハザード」路線。

◎こうした「二極化の時代」にあえて最低限の倫理感を維持する綱渡りに挑戦したレイモンド・チャンドラーの「大いなる眠り(The Big Sleep、1939年)」「さらば愛しき女よ(Farewell, My Lovely、1940年)」「高い窓(The High Winbow、1942年)」「湖中の女(The Lady In The Lake、1943年)」「かわいい女(The Little Sister、1949年)」「長いお別れ(The Long Goodbye、1953年)」「プレイバック(Playback、1958年)」のフィリップ・マーロウ(Philip Marlowe)シリーズ。

◎フランス人映画監督ジャック・ターナー/ジャック・トゥールヌール(Jacques Tourneur, 1904年〜1977年)が手掛け1940年代のRKOを支えた「キャット・ピープル(Cat People、1942年)」「私はゾンビと歩いた!(I walked with a Zombie 1943年)」「レオパルドマン 豹男(The Leopard Man、1943年)」「キャット・ピープルの呪い(The curse of the cat people、1944年)」「吸血鬼ボボラカ(Isle of the Dead 1945年)」といった異国情緒あふれる「文芸ホラー」路線。この世界観においてはもはや「信じるに足る日常」そのものが存在しない。

*ただし(パリ・コニューンと政府軍が互いに大量虐殺に手を染める現場に現れた狼男が「本能に突き動かされるままに少しだけ殺す俺達と、偽善を貫く為に嬉々として死体の山を築き続けるお前達と、本当に狂ってるのはどっちだと思う?」と問い掛けた)ガイ・エンドアの小説「パリの狼男(The Werewolf of Paris、1933年)」同様、その「生活が安定してなお人はハードボイルドな生き方が貫けるのか」鋭く問い掛けてくる世界観自体がきちんとした形で映像化される事はなかったのである。

そう、アメリカ人の間では(のみならず日本人の間ですら)ダシール・ハメット原作「マルタの鷹(The Maltese Falcon、原作・映画化1941年、日本公開1951年)」や「カサブランカ(Casablanca、1942年)」でその名を知らしめたハンフリー・ボガート(Humphrey DeForest Bogart, 1899年〜 1957年)が「ハードボイルドの顔」と認定されるに至ったのだった。

*とどのつまり歴史のこの時点において既に「ダシール・ハメットのハードボイルド・アクション小説」は完全視野外に追いやられていた。その一方で米国中二病患者固有の「素性の怪しい人々が屯(たむろ)する怪しい酒場のバーテンダーになりたい」願望はこの辺りが起源とも。

*こうして浮かび上がってくる様に、第二次世界大戦下の連合国は(後にリベラル派が国際的に言い広めた様に)「枢軸国という絶対悪に対して自由を守ろうとする人々が一丸となって戦った」状態から程遠かった。そもそもアメリカ共産党が独ソ不可侵条約締結(1939年)から独ソ戦開始(1941年)まで「ナチス・ドイツを敵視する人間は売国奴」なるプロパガンダを展開する一方で、太平洋戦争(1941年〜1945年)が始まると日本人は一斉に収容所送りに。当時の価値観の混乱振りは戦時下ニューヨークで親ナチ派とブラジル系ユダヤ人が暗闘を繰り広げるトルーマン・カポーティ原作作品「ティファニーで朝食を(Breakfast at Tiffany's、1958年、映画化1961年)」や、ジェイムズ・エルロイ「背信の都(Perfidia、2014年)」といった作品においても克明に描かれている。*1950年代から1960年代にかけて「(Hays Codeを忠実に守って制作された)アメリカ名画」。1960年代から1970年代にかけて日本の少女漫画に多大な足跡を残したが、「ローマの休日(Roman Holiday、1953年)」「麗しのサブリナ(Sabrina、1954年)同様にオードリー・ヘップバーンが主演した「ティファニーで朝食」のホリー・ゴライトリー(Holly Golightly)だけはキャラクターが強烈過ぎて到底模倣不可能だったという。「野生の生き物を愛してはダメよ。どんなに愛情を注いでも結局、飛んでいっちゃうんだから」と自ら豪語する彼女が曲がりなりにも「射程範囲」に入ってきたのは、ジャン・ジャック・ベネックス監督映画「ベティ・ブルー 愛と激情の日々(37°2 le matin、Betty Blue、1986年)」が国際的ヒットとなり、日本でも「東京ラブストーリー(1988年〜1990年、TVドラマ化1991年、続編2016年〜)」が大ブームとなってから。ただ(あらゆる既存価値観が崩壊した当時のアメリカではなく)現代を舞台とせねばならなかった都合上、恐ろしく小粒にまとまってしまったとも。

- ところで同時期の日本はどういう状態にあったのか。早くも戦前からモーリス・ルブランの「アルセーヌ・ルパン(Arsène Lupin)シリーズ」が翻訳され、ドイツ表現主義映画や米国ギャング映画の影響を受け始める。そして1930年代に入ると当時の「エロ・グロ・ナンセンス」ブームを象徴する江戸川乱歩の猟奇性が強い通俗小説が大流行。この路線は戦後も横溝正史の「金田一耕助シリーズ(1946年〜1963年、1974年〜1979年)」に継承される展開となる。

*横溝正史も(太平洋戦争敗戦後の米軍占領期に)GIの売り払ったポケット・ブック経由で知った「アガサ・クリスチーの『そして誰もいなくなりました』」が「獄門島(1947年〜1948年)」の原案となった事を認めている。当時の「英米ハードボイルド文学」は日本の焼け跡派の心によく響き、その精神が(虚淵玄の祖父)大坪砂男「私刑(1949年)」経由で深作欣二監督作品「仁義なき戦いシリーズ(1973年〜1974年)」に受け継がれていく。

一方、(太平洋戦争敗戦後の米軍占領期)GHQの規制によってチャンバラを禁じられた日本映画界はモーリス・ルブランの冒険活劇を母体に銃撃戦をクライマックスとする作劇術を開発。片岡千恵蔵主演映画「名探偵多羅尾伴内シリーズ7作(大映版1946年〜1948年、東映版1953年〜1960年)」や和製TVヒーロー「月光仮面(1958年〜1959年)」「七色仮面(1959年〜1960年)」「アラーの使者(1960年)」といった「2丁拳銃系英雄」が大流行。ただし(米国Comic Code運動などに刺激された日本PTAなどの反対運動もあって)1960年を境に全て消え去ってしまう。

1960年代の日本映画界が「ダシール・ハメット流ハードボイルド・アクション」に舵を切ったのは、そうした事情もあってのことだった。なお「ある町にふらりと現れた主人公が、そこで対立する2つの組織に近づいて双方を欺き、最後には全滅させて去っていく」式の「血の収穫型アウトライン」も、本作の前年に公開されたギャング・アクション映画「暗黒街の対決」(1960年 岡本喜八監督)や「用心棒」の9年後に公開された任侠パロディ映画「日本一のヤクザ男」(1970年 古澤憲吾監督)といった東宝映画に見て取れる。その一方で原作における現地新聞社や(電話や手紙を取り次いでくれる)ホテルの役割が一元化されている。なにしろハードボイルド作品だから、原作の探偵はむやみやたらと出歩いて滅多に本拠地たるホテルにほとんど戻ってこないし、犯罪に巻き込まれるとそこにすら近寄らなくなる。それに対し三船一郎演じる「無名の浪人」は、実は割といざという時しか自ら動かない「安楽椅子探偵」タイプ。こうした大改変をサラリと成し遂げ、観客がそれを指摘するのを忘れてしまうほど自然に物語に適合させてしまう辺りが、黒澤明監督の天才たる所以なのであろう。

*これについては「三船敏郎が(存在感こそ物凄いが)アクション俳優としては大根役者だったから、そういう改変を必要とした(あるいは黒澤監督がアクションによって三船敏郎という役者独特の存在感が減ずるのを嫌った)」とする説もある。しかし実は華々しい国際的成功の裏側で黒澤明監督と東宝の軋轢は強まっていく。撮影の都度制作費用が予算を遥かに超過する事からで、ついに昭和41年(1966年)ついに黒澤は東宝との専属契約を解除。以降は海外の製作資本に目を向ける様になる。かくして「世界のクロサワ」の評判を勝ち取った「白黒映画作品」「三船出演作品」「泥臭いヒューマニズム作品」は「赤ひげ(1965年)」で打ち止めとなってしまう。

*実は1960年代に入ると東京オリンピック(1964年)に向けてTVの家庭への普及が加速。衰退を恐れ映画業界が番組提供を拒絶すると「コンバット!(1962年〜1967年)」「奥さまは魔女(Bewitched、1964年〜1972年)」「かわいい魔女ジニー(I Dream of Jeannie、1965年〜1970年)」といった米国製TVドラマがその穴を埋める形で人気を博した。こうした動きへの反撃が国際放映(東宝子会社)製作のTVドラマ「忍者部隊月光(1964年〜1966年)」や第一次怪獣ブーム(1967年〜1968年)だったが、子供層ばかり狙いすぎた事が次第に命取りとなっていく。カラー特撮映画の需要は海外にも存在したが、彼らが見たかったのは、あくまで(英国ハマープロが量産していた「カラー怪奇映画」やハリー・ハウゼンが参加していた特撮作品の様に)「大人向けの特撮映画」だったのである。逆に「マタンゴ(1963年)」や「吸血鬼ゴケミドロ(1968年)」の様なカラー怪奇映画が国際的に語り継がれる展開となったのは、まさにそういう時代に封切られたからだったとも。

*ちなみに当時のアメリカでは「Comic Code対応の子供向けハードボイルド作品」としてUPAが「ディック・トレイシー(The Dick Tracy Show、1960年〜1961年)」が制作され、日本でも1962年にTV放映されている。何も当時日本だけが「道を誤った」という訳ではなかったのである。 -

そして1960年代後半に入ると(1960年代初頭より本格化した翻訳書ブームと相まって)イアン・フレミング原作作品「007シリーズ(1953年〜1964年、映画化1962年〜)」などが国際的人気を博する様になっていく。しかし1970年代に入ると突如としてある種の「ジャンル崩壊」が加速。

*「用心棒(1961年)」において悪役「丑寅」の子分の一人「閂(かんぬき)」役として三船敏郎演じる桑畑三十郎を投げ飛ばした(ジャイアント馬場そっくりの)羅生門綱五郎。実は(人物描写にあまり行数を割けない)ハードボイルド文学では、この種の「特徴が一言で表せるキャラ」が伝統的に重宝されてきた。

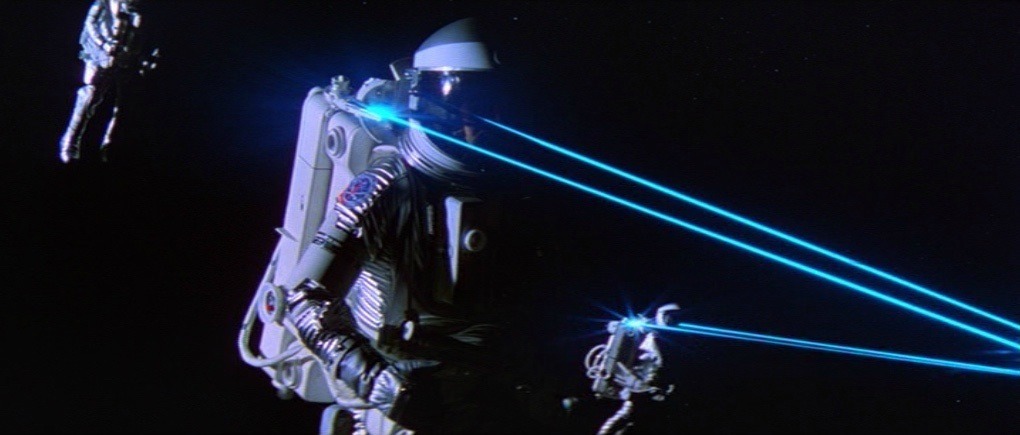

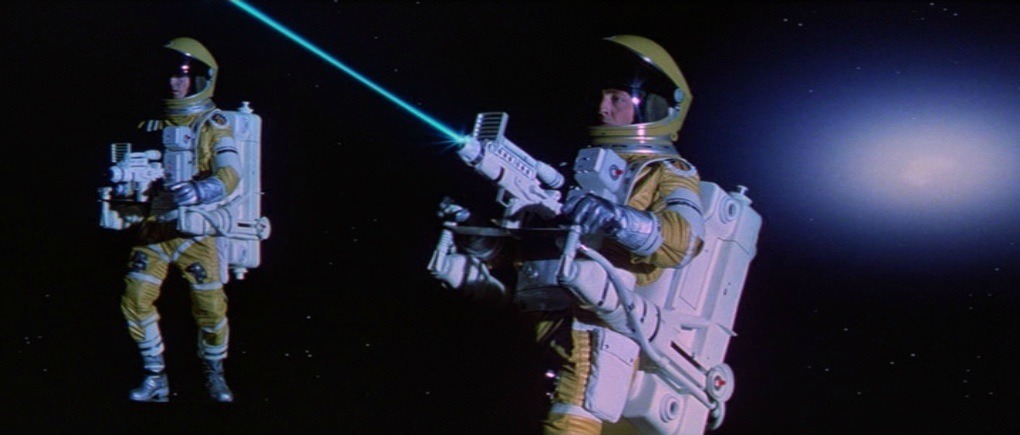

*その 巨躯は映画「007 私を愛したスパイ(The Spy Who Loved Me、1977年)」や「007 ムーンレイカー(1979年)」で殺し屋ジョーズ役を演じたリチャード・キール(Richard Kiel)を連想させるが、当時の007シリーズはコメディ・タッチと(スター・ウォーズの影響を受けた)ハイテク場面満載。かえってコメディ要素を煽る結果しか産んでない。それまでも黒人搾取映画(Blaxploitation Movie)が流行したら黒人を沢山登場させ、カンフー映画が流行したらカンフー・アクションを導入といった具合に減少する一方の観客を呼び戻す為の試行錯誤が続いてきた。もはや「スタイル」に構っていられる段階ではなかったのである。

*ところで戦後初期の日本人の認識では各国のエージェントが非情な戦いを繰り広げる国際謀略物も、スタンダール「赤と黒(Le Rouge et le Noir、1830年)」やプーシキン「スペードの女王(Пиковая дама、1834年)」の様な手段を選ばぬ出世譚も一緒くたに「ハードボイルド文学」と認識されていた。その為にアイラ・レヴィン「死の接吻(A Kiss Before Dying、1953年)」もこの範疇に含まれたが、彼女が以降執筆した「ローズマリーの赤ちゃん(Rosemary's Baby、1967年)」「ステップフォードの妻たち(The Stepford Wives, 1972年、映画化1975年、2004年)」「ブラジルから来た少年(The Boys from Brazil, 1976年、映画化1978年)」といった作品はそもそも分類自体が難しい。

-

1980年代に入るとディーン・R・クーンツの「デモン・シード(Demon Seed、1977年)」「ウィスパーズ(Wispers、1980年)」「ストレンジャーズ(Strangers、1986年)」「ウォッチャーズ(Watchers、1987年)」などが立て続けに成功を収め「クロスオーバー作品こそ成功の秘訣」という考え方が国際的に浸透。そうした組み合わせ元ジャンルの一つとして「ハードボイルド」ジャンルが再認識されて「ブレード・ランナー(Blade Runnner、1982年)」や「エンゼル・ハート(Angel Heart)」といった作品が発表される。

*その一方で国際的フェミニズム運動の煽りを受けて女性ハードボイルド探偵が次々と登場。これもある種のクロスオーバー展開といえなくもない。*かつまた同時進行でジャンル分類と無関係に国際的に黒澤映画ファンや三船敏郎ファンの業界人達がオマージュを積み上げ続けてきた。ここまで広がるともう「概念の一種」としか言いようがない。

こうして全体像を俯瞰してみると「黒澤明監督はハメットの影響を受けた」「その黒澤明監督の影響をジョージ・ルーカス監督は受けた」と単純要約するのが粗雑に思えてきます。一旦は忘れ去られた過去のトレンドを現在に蘇らせる為の補完作業の積み重ねこそが伝統の継承にしてクリエーション。この勘所が分かってないと飛んでもない事になってしまうのです。

『踊る大捜査線 THE MOVIE(TV版1997年〜、劇場版1998年、2003年、2010年、)』の記録的ヒット(2003年のMOVIE 2が興行収入173.5億円で日本実写映画歴代興行収入1位となる)により、堰を切ったようにテレビ局による大作映画が氾濫した近年の邦画界。顧客のニーズを的確につかんだその映画作りは大成功し、ついに洋画の興行収入を上回るところまできた。私が長年望んでいた邦画の隆盛が実現したわけで、大変好ましく思っている。

しかし当初から危惧していたとおり、二の矢三の矢がない状況へと陥り、彼らのビジネスモデルは早くも袋小路にぶちあたりつつある。せっかく大きく儲けたのだから、余裕があるうちにオリジナル企画とそれを出せる人材を育てておけばよかったのに、良質な原作漁りと使い捨てばかりやってきたツケが回ってきたのである。

そして挙句の果てには、黒澤明作品のリメイクという禁断の果実にとうとう手を出した。これがうまくいったら、次は小津や溝口、木下と、古典資産の使いつぶし、いやリメイクが続くのであろう。ともあれその先陣となるのが、織田裕二主演の『椿三十郎(2007年)』だ。

コピーとはいえ三船と織田ではタイプが違うわけで、やはり受ける印象も大きく異なる。07年版の方が軽い、といってもユーモアによるそれではなく、ちょいとケーハクな感じがする。だがそれは織田の魅力でもあり、決して悪いわけではない。むしろよくないのは、現代では通用しないような、シナリオ面における不具合の修正が足りないことだ。

ところでスターウォーズに関してもう一つ見逃してはならないポイント、それは日本以上にアメリカと関年の因縁を結んできた大英帝国の確固たる存在感だったりします。

Brotherhood of Veterans: Warrior Culture : British Empire The British...

- 英国人はしばしば自虐的に「反乱同盟軍(Rebel Alliance) の元イメージはアメリカ13州、帝国(The Empire)の元イメージは大英帝国なのさ」と口にする。当たってるかどうか不明だが、この見立てではアメリカ西海岸は割と「両者の戦いに巻き込まれて戦場にされる辺境の中立惑星」という解釈に。

Tacofascism - 「スター・ウォーズ エピソード4/新たなる希望(STAR WARS EPISODE IV A NEW HOPE、1977年)」の撮影は、予算削減の為に英国のPintree Stujio中心に行われた。

In a galaxy not so far away: Exclusive photographs... - Star Wars Galaxys - 結局、オビ=ワン・ケノービ(Obi-Wan Kenobi)の役は英国の名優アレックス・ギネス(Sir Alec Guinness)が引き受けた(エピソード4~6、ただし最初のエピソードでダースベーダーに斬られて戦死)。ギネスの父親はスコットランド出身と推測されているが、エピソード1~3で若き頃を演じたユアン・マクレガー(Ewan Gordon McGregor)もスコットランド出身の英国人だった。

*アレックス・ギネスは「スター・ウォーズ」出演を一生後悔し「俳優人生最大の失敗だ」と語っている。スター・ウォーズに関する取材は一切受けず、スター・ウォーズファンからの手紙は一切読まず全て捨てた。スターウォーズファンの子供からサインをせがまれた時も、「スター・ウォーズを二度と見ないのならサインしてあげるよ」と答えたという。

- (「力そのものより、力への恐怖によって統治せよ」をモットーとする)デススター総督モフ・ターキン(Grand Moff Wilhuff Tarkin)を演じたのはハマー・プロのカラー怪奇映画を支えたピーター・カッシング(Peter Cushing)。もう一人の立役者だったクリストファー・リー(Sir Christopher Frank Carandini Lee)もエピソード2〜3に(元ジェダイ騎士ながら後にシスの暗黒卿へと転身した)ドゥークー伯爵(Count Dooku)として登場。どちらも最後はあっけなかった。

こうした状況から「スターウォーズは英国のスタジオで撮影し、英国の名優を悪役や使い捨てにしてアメリカの若手俳優が活躍するEnglish Exploitation Movie」なんてヒネた意見まであったのですが、「スター・ウォーズ/フォースの覚醒(STAR WARS: THE FORCE AWAKENS、2015年)」ではこれが真逆。

Bruv — Okay after mark posted this, I just had to do...

主役のレイ(Rey)を演じるデイジー・リドリー(Daisy Ridley)も、彼女と行動を共にする帝国脱走兵FN-2187 / フィン(Finn)を演じるジョン・ボイエガ(John Boyega)も英国若手俳優。まぁ後者はジョー・コーニッシュ監督の「アタック・ザ・ブロック(Attack the Block、2011年)」で既に相応の人気を勝ち取ってた人ではあったんですが。

逆に今度はルーク・スカイウォーカーを演じるマーク・ハミルや、ハン・ソロを演じるハリソン・フォードや、レイア姫を演じるキャリー・フィッシャーが…狙ってそういう展開にしたんでしょうか?