「和風ハードボイルドの始祖」と目されている大坪砂男と黒澤明監督映画には「(限りなく死亡フラグに近く、作中ではネガティブなニュアンスでしか使われない)センチメンタル」なる共通のキーワードが存在します。「サイバーパンク文学の始祖の一人」ウィリアム・ギブスンの言い回しでは「凝り性(Artitic)」。

*そのウィリアム・ギブスンの代表作「ニューロマンサー(Neuromancer、1984年、日本語版1986年)」の題名からして「神経症的(Neurotic)」と「ロマン主義(Romantic)」の合成語。

山守と坂井の私利私欲の争いに嫌気がさした昌三は遂に、山守組を離脱することに。そして、坂井は赤ん坊の人形をおもちゃ屋で物色しているところを射殺される。坂井は、死の寸前に昌三とこういう会話を交わす。

坂井「昌三。こんなの考えてることは理想よぉ。夢みと~なもんじゃ~。山守の下におって仁義もくそもあるか。現実ちゅうもんはのぉ~おのれが支配せんことにはどうにもならんのよぉ~」

坂井「昌三。わしらはどこで道間違えたんかのぉ~?夜中に酒飲んどるとつくづく極道が嫌になってのぉ~。足を洗ちょろかと思うんじゃが朝起きて若いもんに囲まれちょると夜中のことはころ~っと忘れてしまうんじゃ~」

昌三「最後じゃけんゆうとったるがの~。狙われるもんより狙うもんの方が強いんじゃ。そがな考えしとると隙ができるど」

おそらく「焼け跡時代」のコンセンサスだったのでしょう。 毎日を生き延びるだけで精一杯の修羅場を生きる登場人物。その心の内奥に割り込んできて足を引っ張る恐るべき死神。作者自らが「マルタの鷹(The Maltese Falcon、1929年〜1930年、映画化1941年)」の主人公サム・スペードを「…モデルはいない。私と同じ釜の飯を食っ た探偵たちの多くがかくありたいと願った男、少なからぬ数の探偵たちが時にうぬぼれてそうあり得たと思いこんだ男、という意味で夢想の男(Dream Man)」と表現したダシール・ハメット文学には存在せず、「タフでなければ生き残れない。タフなだけでは生き残る資格がない(If I wasn't hard, I wouldn't be alive. If I couldn't ever be gentle, I wouldn't deserve to be alive.)」の名言でお馴染みのレイモンド・チャンドラー文学の必須要素。

363夜『マルタの鷹』ダシール・ハメット|松岡正剛の千夜千冊

26夜『さらば愛しき女よ』レイモンド・チャンドラー|松岡正剛の千夜千冊

残念ながら焼け跡時代の落とし子ともいうべき日本無頼派の末路はおしなべて悲壮でした。結核で亡くなった織田作之助(1913年〜1947年)、入水自殺して果てた太宰治(1909年〜1948年)、破滅的最後を遂げた坂口安吾(1906年〜1955年)。そして禁酒法(1920年〜1933年)廃止後ほどなくして断筆を余儀なくされたダシール・ハメット同様、大坪砂男も「焼け跡のドヤ街」が消失するとフェイドアウトを余儀なくされるのです。

*黒澤明監督作品でも「酔いどれ天使(1948年)」ではドヤ街のゴミ捨て場と化していたドブ沼が「醜聞 -スキャンダル-(1950年)」のラストシーンでは星を映し、「生きる(1952年)」では埋め立てられ(そこを繁華街に戻したいヤクザの脅迫を振り切って)子供の遊ぶ公園が建てられている。

ハメットは断筆後、アメリカ共産党に没入。そこには「1920年代にはピンカートン探偵社の社員としてスト破りを扇動した」過去への罪滅ぼしの意識もあったとも。また陰惨な世相に逆張りし、陽気なスクリュー・コメディを投じて勝利したフランク・キャプラ監督もまた、世俗的成功を収めて以降は「社会派」に身を転じる事に。まさしく「モーリス・ルブランのジレンマ」そのもの。チャンドラーはむしろこの問題から逃げず、逆に正面から取り組む事で生涯作家であり続けました。

*「モーリス・ルブランのジレンマ」…モーリス・ルブランは、長年「売れない純文学作家」として不遇をかこってきた怨念を込めて「(どうせ後ろ暗い方法で蓄財してきたに決まってる)金持ちしか狙わない義賊アルセーヌ・ルパン」を創造したが、その成功によって自分も金持ちの一員に加わると、毎夜の様に「ルパンが借りを取り返しに現れる悪夢」に魘(うな)される様になった。あまりに苦しくて、それでシリーズの幕を彼の自殺によって引こうとした事すらあるが、読者から寄せられる要望に敗れ、シリーズ再開に至る。

ところで黒澤明監督の場合、こういう状況をどう乗り越えたのでしょうか。

黒澤さんは映画についての法則や理論を好まず、一切口にしない。

その彼が珍しく『映画評論』に寄稿した一文がある。映画は他の芸術の何に似ているかで、彼は一番よく似ているものは音楽だという。音楽は感覚を聴衆に伝えるだけで、何かを説明することが出来ない。

映画も同じで、説明しなきゃ分からないことを説明しても、映画では観客には分からず、説明は一切不可能であり、その本質的な部分で、両者はひどくよく似た共通点があるという。

私もこれには大賛成で、誰かにシナリオに一番よく似ているものはと訊かれた場合には、躊いなく音楽の楽譜の譜面だと答える。楽譜の譜面は演奏者に対し音楽を立ち上げる命令書、シナリオは監督以下の映画のスタッフに対し絵と音を仕上げる命令書だが、両者は単に命令書としての一致だけでなく、内容的に重要なものが共通している。私たちの書くシナリオに最も重要なものは、文字の並びや配列が生み出す抑揚……テンポとリズムだが、一方楽譜の譜面は、すべてがテンポとリズムそのものである。私にとってシナリオを書くことは、小説や戯曲(舞台脚本)の類などとはおよそ世界の異なるもの──交響楽を作曲しているような気がしないでもない。

「七人の侍」脚本執筆にあたって。

「橋本君……」

ハッとして顔を上げると、黒澤さんが読み終わったノートを机の上に置き、原稿用紙を前にしたままの私へ顔を向けていた。

なにかが気になるらしく、両腕を組み、少し眉の根を寄せている。

「今度のホンだけど……橋本君は、ドボルザークのニューワールドって、知ってる?」

「ええ、レコードも持ってますし、好きな曲だから時々聞いてます」

「その音楽のニューワールドを原作にしたいんだけど……この意味分かる?」

「分かります」

私はズケッと一言で言い切った。

黒澤さんは息をつめたまま私の顔を覗き込むようにしている。

「それはこれから書く、ホンの質感……ホンを読む時に感じる抑揚感ともいえる、音感に似たリズムでしょう」

「そうだよ、そう、そう……」

「出だしは、第一楽章をそのままでいいし、第二楽章の黒人霊歌も、百姓達の苦悩には効果的に使える」

黒澤さんが頷いた。なんだかほッとした感じである。

「それから軽快で、ひどく歯切れのいい第三楽章、これは前半のどこか調子のいいところだ。特にラスト、壮大なラスト……最後の決戦ですよね。ラーシ、ド、シ、ララの、フレーズの繰り返しで、波のうねりのように、どこまでもどこまでも、巨大に盛り上がって行く第四楽章……最後の決戦はこれ以外にないですよ」

黒澤さんは大きく二、三度頷いた。心の底からの安堵が顔一杯の笑顔になって広がる。

「よかった……じゃ、橋本君、この『七人の侍』は、ニューワールドを原作にしてやってみようよ」

三島由紀夫は大島渚との対談「ファシストか革命家か(映画芸術 昭和43年(1968年)1月号)」において黒澤明について「テクニシャンですよ。すばらしいテクニシャン ですよ。思想はない。 思想はまあ中学生くらいですね」 と語っています。

しかし元来絵師で、フィルム上で展開する内容をあくまで音楽的に想起していた黒澤明にとっては、そもそも「スクリーン上に置かれる言葉」自体が音楽や映像と完全な並列関係に置かれたエレメント(要素)に過ぎなかった気もするのです。

- 同様のタイプとして「デカダンスの聖書」と評される「さかしま(À rebours、1884年)」の著者ユイスマンス、H.P.ラブクラフトの勧めで1927年より幻想小説を書き始め、1937年にラブクラフトが亡くなると事実上筆を折った「挿絵画家・彫刻家」クラーク・アシュトン・スミスなどが挙げられる。

- このグループに分類される人々の特徴は「内語、すなわち脳内で操る思考の規定が言語に寄ってない事」や「むしろそれ故に言語の本質をある種の構図供給能力と俯瞰している事」や「それゆえに特定の思考様式を系統的に発展させていくタイプの文学者には有り得ない変遷を遂げる事」など。ここでいう「構図」はおそらく「人間の道徳は五感を通じた感化を通して高められも低められもする」なるイエズス会、ひいてはカソリック教会だ代々継承してきた伝統的信念と並列関係にある。

- 例えば、自然主義作家としてキャリアを開始したユイスマンス(Joris-Karl Huysmans, 1848年〜1907年)はその後「象徴主義と大敗主義の大家」と目される様になるもやがてオカルトに傾倒。最終的にはカソリック神秘主義に到達する。どの思想からも直接影響を受ける事なく、それが与えてくれる「構図」の使い勝手のみを追求してきた結果、そういう道程を辿ったと目されている。

990夜『さかしま』ジョリ・カルル・ユイスマンス|松岡正剛の千夜千冊

- クラーク・アシュトン・スミス(Clark Ashton Smith 1893年〜1961年)に至っては話はさらに簡単。彼が詩や小説を発表したのはあくまで詩人スターリングや幻想小説家ラブクラフトといった文学者と盛んに交流し、言語的刺激を受けた時期に限られる。そもそも誰かから相応の「構図」を提供され続けている間しか、言語で発表する作品を練り上げられないタイプだったと目されている。

クラーク=アシュトン=スミス小伝

黒澤明もまたこういうタイプの作家だったとしたら確かに「焼け跡時代の終焉=作家としての終焉」なんて結末は有りえません。数多くの作品を共同脚本してきた小国英雄(1904年〜1996年)もまた「黒澤作品はな、たまたま取り上げた材料と、その時その時のライターの総合力、それをそのままに反映したもの、それが黒澤作品だよ」と述懐しています。おそらく同じ事を言っているのでしょう。

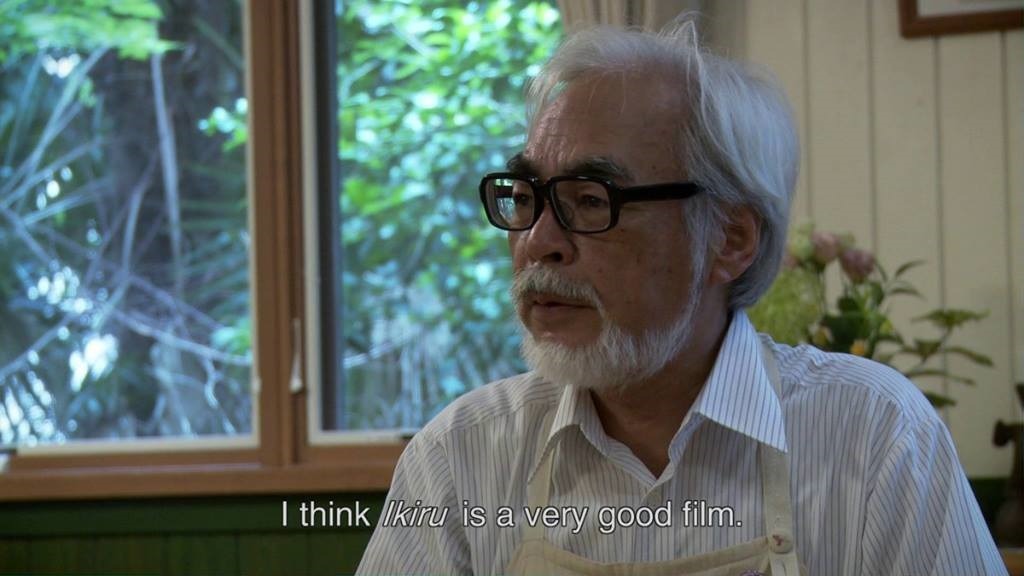

ところで黒澤明監督作品「生きる(1952年)」について、こんな事が言われています。

黒澤明の「生きる」はトルストイの「イワンイリイチの死」が元になっている 。https://t.co/7arrfxCb7q

— 映画の雑学 (@mudaizumi) 2017年1月13日

ブランコのシーンなどトルストイの『イワン・イリイチの死』が元になっていると書かれているが、基本的な原作は『ファウスト』である。僕の発見ではなくて、今では平凡社の百科事典にも書いてあるはずだ。最初に知ったのは岩崎昶(あきら)先生の『映画の前説』でだった。

間違いないことは伊藤雄之助の次のセリフがある。

「あなたの無駄に使った人生をこれから取り返しに行こうじゃないですか!私はね、今夜あなたのために喜んでメフィストフェレスの役を務めます。代償を要求しない善良なるメフィストの役をね。おあつらえ向きに黒い犬もいる。こらっ案内しろ!」

つまり、メフィストフェレスを演じるとはっきり伝えていることで、これがファウストだということが分かってくる。

すると、グレートヒェンは小田切みきということになる。魂の救済者である。

「つまり君は、どうしてそんなに活気があるのか・・・ 全くその、活気がある。 それがこの・・・わしには、このミイラにはうらやましい。わしは死ぬまでその・・・一日でもよい。そんなふうに生きて、その、生きて死にたい。そ、それでなければ、と、とても死ねない。つまり、このわしは、何か、何かすることが、いや、何かしたい! ところが、ところが、それが分からない。 ただ、君はそれを知っている。いや、知らんかもしれんが、現に君は・・・」

「だってあたし、別に・・・」

「いや、教えてくれ! そ、そうしたら君のように」

「だってあたし、ただ働いて食べて」

「そ、それから?」

「それだけよ! ほんとよ! あたし、ただこんなもん作ってるだけよ。 こんなもんでも作ってると楽しいわよ。あたし、これ作り出してから、日本中の赤ん坊と仲良しになったような気がするの。ねえ、課長さんも何か作ってみたら?」

「役所でいったい何を」

「そうね、あそこじゃ無理ね。あんなとこ辞めて、どっか」

「もう・・・ 遅い・・・」黒澤はシェイクスピアのマクベスもリア王も日本のものにして、エンターテインメントに仕上げた。『生きる』ではゲーテを見事に日本ものにした。

しかしながら「イワン・イリッチの死(Смерть Ивана Ильича、1886年)」はトルストイの(主に19世紀後半よりフランスから流入してきた)物質文明に対する失望と故郷ロシアに「根元的なるもの」を求める姿勢を抜きに成立する物語ではありません。

この小説は主人公であるイワン・イリッチの葬式の場面から始まる。そこで描かれる参列した主人公の旧友や家族、同僚達の心理描写には文豪トルストイの手腕が遺憾なく発揮されている。

「…彼はイワン・イリッチの最後の様子などを興味ありげな様子で根ほり葉ほりききはじめた。それはまるで死というものが、イワン・イリッチのみに特有の変事であって、自分にはまるで関係がないというようなふうであった。」

「…『三昼夜の恐ろしい苦しみと死、それはすぐにでも…このおれのことになるかもしれぬ』と彼は考え恐ろしくなった。…けれどいつものような考えが助けに現れた。…これはイワン・イリッチの身に起きたことであって、自分のことではない。…自分の身に降りかかるなんて、到底あり得べからざる話だ。そんなつまらぬことばかり考えていると、陰気な心持ちに取り憑かれるばかりだ。…やめておいたほうがよいのだ。」

つまり、トルストイはこれから始まる個人的な経験としてのイワン・イリッチの死を、私たち読者が抱くであろう「自分も経験するのではないか」という不安感と「死んだのは自分ではない」という安心感の二つの相反する考えを参列者という登場人物の心理描写を通して代弁することにより、普遍的な経験に変貌させたのである。トルストイが読者の心理を読み取ることの妙を得ていたことが伺える一節である。

トルストイ「イワン・イリッチの死(Смерть Ивана Ильича、1886年)」

そもそも登場人物達が興じるカードゲーム「ホイスト」自体がフランス起源。そしてあらゆる形容にフランス語が皮肉めいた調子で使われる。

- 一家の誇り( le phénix de la famille) という奴だった。

- ペンダント代わりに「 respice finem( 有終の美 を 飾れ)」と刻まれたメダルをぶら下げていた。

- 上司夫妻から好青年(bon enfant)と呼ばれていた。

- このすべてに似合う形容は、次のフランス語のことわざくらいだろう──すなわち「若気の過ちは大目に見るべし(Il faut que jeunesse sepasse)」。すべては清潔な手で、純白なワイシャツを着て、フランス語の単語を挟みながら、そしてとりわけ大事なことに、最上流の社会で、つまり上流人士の是認のもとに行われたのだった。

- 妻が、イワン・イリイチからすると何の理由もなく、つまりいわゆるただの気まぐれから(de gaité de cœur)、生活の楽しみと品位を壊し始めたのだった。

そして次第にイワン・イリイチの生活は空疎化していく。

- 職務である予審の仕事においては、イワン・イリイチはごく速やかにひとつの姿勢を身につけた。すなわち職務に関係しない事情には一切関与せず、いかに複雑なケースであろうと一律の形式に当てはめ、調書を作成する際は自分個人の見解を完全に排除して、ひたすら外面的事実のみを記述し、そしてなにをおいても所定の手続きはきちんと守る、という姿勢である。これは新しい仕事の手法だった。つまり彼は1864年の司法改革令の実地適用法を開発した、草分けの一人だったのである。

*司法改革令(1864年)…農奴解放に始まるアレクサンドル二世の大改革のひとつ。訴訟手続きの簡素化、裁判の公開、司法の行政からの独立、陪審員制度の導入、弁護士身分の制度化などを含む。- 彼の目的は、夫婦間の軋轢からどんどん解放されていくことであり、またそれを体面を損なわぬ程度のたわいもないエピソードの範囲にとどめておくことであった。この目的を、彼は家族といる時間をますます短くするという手法によって達成した。もしどうしても家にいなければならない時には、なるべく第三者を連れてきて自分自分の立場を守るようにつとめた。

- 大事なのは、イワン・イリイチには勤務があるということだった。勤務の世界にこそ、彼の人生の関心事が全部集中していた。そしてその関心事に彼は没頭していたのである。自分には権力があって、破滅させたいと思う人間がいれば誰でも破滅させられるという意識、法廷に入るときや部下たちと面談する際に、外見にも表れる自分の威厳、上司や部下の前での成功、そして大切なことに、自ら認めている審理運営の手腕──そうしたすべてのことと、同僚たちとの雑談や食事やホイストとがあいまって、彼の人生を満ち足りたものとしてくれていた。

- 長女はすでに十六歳になり、もう一人男の子が死んだので、残るは中学生の男の子だけだったが、これが揉め事の種だった。イワン・イリイチは息子を法律学校へ行かせたいと思ったが、プラスコーヴィヤ夫人が彼へのあてつけに普通の中学校へやってしまったのだ。

*普通の中学校…ギムナジア(Gymnazia)。帝政ロシアにおいては画期的だった身分制限を撤廃した教育機関。これもまた大改革の産物。

19世紀中葉「大改革」期ロシアにおける一般教育制度改革―教育専門職者の登場と教養層の拡大― - 東京大学文学部・大学院人文社会系研究科- 九月には終わるつもりだった改装の仕事は、結局十月半ばまでかかった。だがその代わり、できばえは見事だった。彼がそう言うだけではなくて、見た人がみな彼にそう言ったのだ。そもそもこのとき起こったことは、あまり裕福でない人々の身にありがちな出来事に他ならなかった。そういう人たちは、裕福な人の振りをしようとつとめる結果、ひたすら互いによく似てくるのである。ダマスク織の壁掛けやテーブルクロス、黒檀、花、絨毯やブロンズ像、黒っぽいものと光物──これらはすべて、ある種の人たち一般が、別のある種の人たち一般に似ようとして用いるものばかりであった。彼の場合も、あえて特筆する余地がないほど、そうしたケースとそっくり同じだった。だが彼にはそのすべてが、なにかしら特別なものと見えていたのである。

しかしながら、こうして掴み取った一切が、死病に罹患した途端、その輝きの一切を失ってしまったのだった。

<ベッドサイド・ライブラリー>トルストイ「イワン・イリッチの死」

死と向き合っていく過程で彼の心に唯一の平安をもたらしたものが、下男 ゲラーシムとの時間であったことは、意外な様ではありますが、私には「さもありなん」と思われました。それまでの業績や到達した生活の質は、慰めの材料になり得なかったことを、われわれは深く考えなければなりません。

ゲラーシムは椅子を持って来て、大きな音のしないように、きっかりちょうど床の面までおろし、そっと置くと、イワン・イリッチの足をその上へのせた。ゲラーシムが高々と足をもち上げた時、イワン・イリッチはずっと楽になったような気がした。

それ以来イワン・イリッチは、時々ゲラーシムを呼ぶようになった。そして、自分の足を肩に担がせながら、好んで彼を相手に話をした。ゲラーシムは気軽に、喜んで、造作なしにその役目を勤めた。そのうえ、彼の示す善良さが、イワン・イリッチを感動させるのであった。健康、力、活気、生命、こうしたものはすべて他人から見せつけられる時、イワン・イリッチに侮辱感を与えずにおかなかったが、ただゲラーシムの力や活気や生命となると、イワン・イリッチにいやな気を起こさせないばかりか、かえってその心を落ち着けるのであった。

死の臨床の現場にいるわれわれは、このゲラーシムを見習うべきでしょう。彼は善良さだけが取り柄なのですが、俗人のわれわれがゲラーシムになろうと意識するとき、そのような善良さを持ち続けることは実はかなり難しいことに気づくはずです。彼の中に、文明社会に毒されていない健全な人間のあり方を見るような気がします。善良さというものは、世俗の幸せを追求するためには、多くの場合、犠牲にされてしまいます。しかし、死の床にあるイリッチは、人間にとってほんとうに重要なものである善良さを、ゲラーシムの存在を通して体感したに違いありません。

「いったいお前は何が必要なんだ?何がほしいというのだ?」と彼は自分で自分に言った。「何が?-苦しまないことだ。生きることだ。」と彼は答えた。

この言葉に触れたとき、私は今日の緩和ケア医療の姿は、すでにトルストイによって予言されていたと感じました。そして、これまで私が学んできた医学は延命中心のものであり、かつて、イリッチが誤って求めてきた世俗的な成功と同じであると思えてなりませんでした。患者さんにとっても、医療人にとっても、本当に重要なことは何であるのかを、今こそ真剣に考えなければならないと思いました。

過去に遡れば遡るほど生命が多い。善行が多ければ多いほど、生命が多かった。

『ところで死は?どこにいるのだ?』

古くから馴染みになっている死の恐怖をさがしたが、見つからなかった。いったいどこにいるのだ?死とはなんだ?恐怖はまるでなかった。なぜなら、死がなかったからである。

死の代わりに光があった。

「ああ、そうだったのか!」彼は声にたてて言った。「なんという喜びだろう!」

『もう死はおしまいだ』と彼は自分で自分に言い聞かした。『もう死はなくなったのだ。』

それにしても、イリッチの肉体的、精神的苦痛を通して織り成される感情描写はリアリティに溢れていました。トルストイという文豪の天才を感じずにはいられません。深く噛みしめて読みたい良書です。(2004/10/15)

またゲーテの「ファウスト(Faust、第一部1808年、第二部1833年)」は、著者自身のあくなき生への執着、およびその過剰なまでの主人公に対する自己投影抜きには語れません。それ故に(軽薄な小市民文化が流行していた)ビーダーマイヤー期(Biedermeier、1815年〜1848年)ドイツではそっぽを向かれ、かえって「あえて内なる衝動に身を任せ、善悪の彼岸を超越するのが英雄」と考える政治的浪漫主義が流行していたフランスで熱狂的に受け入れられるという奇妙な展開に。

678夜『ビーダーマイヤー時代』マックス・フォン・ベーン|松岡正剛の千夜千冊

*むしろ黒澤明作品が「ファウスト」の世界により接近するのはずっと後、「影武者(1980年)」や「乱(1985年)」の時代とも。

それでは実際のシナリオの執筆過程はどういう感じだったのでしょうか。

広い客間でテーブルを挟み、私はノートを開き黒澤さんと向かい合った。

黒澤さんは半分に切った藁半紙に鉛筆で字を書いている。脚本を書く時、黒澤さんは原稿用紙は使わず藁半紙を半分に切り、二十字詰めの十行、二百字のペラ一枚に書き上げる。私などは原稿用紙でも字が曲がったり枠からからハミ出したりするが、黒澤さんは升目のない白紙でも、二十字詰めの十行にキチンと仕上げる。シナリオの習作時代に、原稿用紙を買う金がなく藁半紙を使い、それが習性になったのかも……いや、彼はもともと絵描きで、キャンバスに向かうのに慣れており、白紙のほうが制約のない自由な発想があるのかもしれない。シナリオは字で書く絵でもあるのだ。

黒澤さんは3Bの鉛筆で藁半紙の真ん中に一字一字を書き終えた。

後、七十五日しか生きられない男。

藁半紙をクルッとまわして私に突きつける。私は念の為に手に取り改めて読み直した。

後、七十五日しか生きられない男。

「いいね、それがテーマだよ」

私は頷いた。

「そのテーマからは絶対に外れないようにね」

私は無言のまま頷いた。

「職業はなんだっていい」

「職業はなんでもいい?」

「ああ、大臣であろうと、乞食であろうと、ギャングであろうと、泥棒であろうと、なんだっていいよ」

私はちょっと考えていった。

「ヤクザなんか面白いけど、ヤクザは駄目ですね、『酔いどれ天使』があるから」

黒澤さんは苦笑した。

「そうだね、ヤクザは駄目だね。ヤクザ以外ならなんでも……とにかく、その男の職業を決めること。後は簡単なストーリー、簡単でいいよ。ペラ二枚か三枚ぐらいまでのね」

黒澤さんは付け加える。ストーリーは話の大枠でいい。細かく書いてもシナリオでどうなるか分からず、苦労して書いても意味がない。それからテーマには、ストーリーがそのままのもの、ストーリーの大半を示したり、または重要な部分を占めているものも多い。だからテーマとストーリーを分けず、テーマ及びストーリーとして一つにして考えてもいい。

「要はテーマは理屈でなく、形の分かるもの、ハッキリ形の見えるもの……これらは少ない言葉でいえるのが特徴で、言葉数が多くなるのは表現じゃなく説明になる。だから、自分の作品は、テーマはどれも一口でいえるものを設定してきたし、これからもそれを続けるつもりだ」

なにかを宣言するような口調だった。だがその内容は、伊丹さんが『無法松の一生』で示したテーマ設定の在り方を、そのまま踏襲するものだった。伊丹さんの教えを忠実に、最も的確に実証しているのが黒澤さんかもしれない。

私はノートを取り、顔を上げて黒澤さんを見た。

「テーマは、後、七十五日しか生きられない男……先ずこのこの男の職業を決める……後は簡単なストーリーですね」

西村邸の二階で私は仕事を始めた。

あと、七十五日しか生きられない男の職業は、わりと簡単に決まった。最初は西村家から膨大な電話帳を借り、めぼしい職業を拾い上げメモったが、砂の中からダイヤモンドでも探すに似た効率の悪い作業である。

だがそれを続けているうちに、この男のぼやけた輪郭が浮かび、消え、それを繰り返し、少しずつ陰影のメリハリがついてくる。この男にとって死は最大のドラマ、だから日々の生活も、過ぎ越して来た歳月や、これからの年月も、それらはなるべくドラマチックでないもの、感情の起伏や行動の振幅が僅かで、極端にいえばすべてが無味乾燥、全くの無機質、こうした生への味気なさが明確であればあるほど、死の効果が大きくなるはずだ。こうなると職業の幅は極めて限定され小さくなる。

それにテーマを支える簡明なストーリーを重ね合わせると……生涯何もせず、死ぬ間際になり、仕事を一つだけして死んだ男の話──例えば、役所の役人──実に単純で明確に職種が浮き上がる。

他にもささやかな案が生まれた。職業は旅の浪曲師、歌謡曲と浪曲の旅回りの一座にいる初老の浪花節語り。上手でも下手でもなく、十年一日のごとく、決まり切った芸題の「吉原百人斬り」を唸る。それがある日、観客だけでなく、楽屋の全員までが吃驚する名調子で「吉原百人斬り」を務める。

*そういえば「吉原百人斬り」の主人公もまた「無味乾燥な人生の最期の瞬間だけ輝いた人物」には違いない。そして楽屋へ帰り、ころっと死ぬ。座員が調べて見ると、医者から白血病を言い渡され死期が迫っていた。旅回りの一座の浪曲師の哀感──自分好みのネタだが……他にはマネキンの人形作り、伊勢の型紙彫りなど、職人物にしても面白い。あと七十五日に訪れる死からは、ありとあらゆる職業へ定規の線が引ける。

本命の役所の役人のストーリーに取り組む。黒澤さんの指示の通りなるべく簡単にしてみた。

役所の役人が胃癌で長く生きられないことが分かる。肉親の愛に頼ろうとしたり、ヤケになり酒や女の道楽に踏み込もうともする。だが、それらからは何も得られない。絶望の果ての無断欠勤が続いたある日、役所で机の上の書類を見る。住民から水漏れの暗渠工事の陳情書、半年ほど前に自分が土木課に回した案件、それがタライ回しで十数ヶ所を転々とし、また自分の机の上にある。彼は習慣的に土木課へ──だがそれを止め、実地調査を行う。そして水漏れの湿地帯を排除する仕事にのめり込み、その跡にささやかな小公園を造り──死んでゆく。

彼は三十年間役所に勤めた。だが大半は生きているのか、死んでいるのか分からないミイラのような存在で──真実の意味で生きたのは、水漏れの湿地帯の暗渠工事を始め、小公園が出来るまでの六ヶ月だけだった。(三八五字──半ペラ二枚未満)

「グレートヒェン=小田切とよ(小田切みき)」投入が決まった瞬間

小國さんが付け足す。

「で、その市民課だが……渡辺勘治以外にも、係長や窓口の係、他にも役らしいのが二、三は必要だな」

「ああ、それと、特色のあるのが一人欲しいよ」

私が黒澤さんに聞き返した。

「特色のある?」

「例えば女の子……いいたいことをズケズケいって、自分の思い通りにする、ここの勤務がイヤになり辞めたがっているんだ。こんなのが一人いると、いろいろのことが楽に捌ける」

「主人公の途中での死」が決定した瞬間

黒澤さんの顔は怒りで蒼白に硬直している。

「小國! なにがあかんのだ!」

それは凄まじい怒気を含む殺気だった声だった。

小國さんが低い声でなにかモグモグいい始めた。私は咄嗟にトラブルには巻き込まれまいとして、書いている原稿に神経を集中し始める。自分の介入する余地がないだけに、生理的に耳を塞いでいるせいか、小國さんの声はよく聞こえない。黒澤さんはなにもいわず黙り込んでいるが、その凄まじい形相は予想がつく。黒澤さんが突然怒鳴った。

「お前のいう通りなら、渡辺勘治は途中で死んでしまう!」

「死んだっていいじゃないか」

「なに!」

「渡辺勘治が死んだからって、後が書けない訳はないよ」

黒澤さんが黙り込み、小國さんはまたモグモグとなにかいいだした。黒澤さんはなにもいわずに、小國さんのモグモグが続く。やがて黒澤さんが叩きつけるように、

「分かったよ、小國!」

私は思わずギョッとして顔を上げた。

黒澤さんの顔は蒼白から憤怒の赤に変わりつつある。その黒澤さんが腕を突き出し、小國さんの返す原稿用紙を引ったくると、ビリ、ビリッ! と引き裂いて破ってしまい、

「お前が約束通りに来なかったからだぞッ!」

私は心の中で思わずあッと声を上げた。五十枚はない、しかし、三、四十枚は溜まっている。あれやこれやの思いで、ようやく書き進んだ三、四十枚なのに、それがふっ飛んでしまい、明日からは全部やり直しだ。

さてどうでしょう。

- 例えトルストイ「イワン・イリッチの死」がインスピレーションの源だったとしても、脚本家に手渡された梗概が13文字では到底元ネタとはいえない。

- 黒澤映画の脚本執筆過程ではとにかく脚本家が作品全体を統括する「鮮烈かつ単純明快な構図」を打ち出すのを待ち、それを顕現させる為のしっかりとした基本構造を設計し、これに次第に血肉を通わせていく。「イワン・イリッチの死」の葬式場面、「ファウスト」のメフィストフェレスといった要素が追加されたのはおそらくこのうち「血肉を通わせていく」段階。「羅生門(1950年)」においてゴーリキー「どん底(1901年〜1902年)」の泥棒ペーテルのセリフが流用されたタイミングもまさにそうだったと考えられている。

- ただ映画としての取り回しの都合から生じる「手癖」みたいなものも見て取れなくはない。例えば集団を設定する際に「羅生門」における下人(上田吉二郎)、「生きる」における小田切とよ、「七人の侍」における菊千代(三船敏郎)の様なトリックスター的存在を後付けで追加するケースが多い。また「静の演出」の為にしばらく演劇の様に一箇所を舞台に物語を進め、そこから飛び出す時の開放感を狙うといった具合。

要するに黒澤明とは建築主にして施工主ながら設計は外注するタイプ。しかも発注時に完成させたい作品のイメージがある程度固まってるとしても、それは空間設計や物語展開のテンポやリズムに関するものに留まる事が多いが、その一方でディテールに関する莫大な引き出しも持ち合わせており、これを要所要所にシームレスに組み込む。その結果、完成品はちゃんと黒澤明監督映画に仕上がるといった工程管理。

それにしても「生きる(1952年)」から「七人の侍(1954年)」への飛躍はあまりに劇的過ぎます。途中で一体何があったのでしょうか。

My Very Own Garden • Hayao Miyazaki talks Akira Kurosawa

中間に「生きる」寄りの没シナリオ「侍の一日」があったのは有名な話。

黒澤は『生きる』に続く作品に時代劇を撮る予定であった。それまでの時代劇は歌舞伎などの影響を受けすぎており、黒澤はこれまでの時代劇を根底から覆すリアルな作品を撮ることを考え、橋本忍にシナリオ初稿の執筆を依頼。まず、城勤めの下級武士の平凡な一日がストーリーの根幹になる物語『侍の一日』を検討したが、橋本が武士の日常の詳細を調べるために国立国会図書館支部上野図書館に通っていたが、「当時の武士の昼食は、弁当持参だったのか、給食が出たのか」「当時は1日2食であり、昼食を摂る習慣はなかったのではないか」等の疑問が解決できなかったため、「物語のリアリティが保てない」という理由で断念した。

この要約では省略が過ぎて肝心の「飛躍の発端」が見えてきません。

黒澤さんは『生きる』の撮影中に、私と話し合い、次の作品を時代劇と決め、私がシナリオを先行することになっていた。二人の間で纏まった話は、ある『侍の一日』である。

ストーリーは、朝、侍が起きる。顔を洗い月代を剃り、髷を結って貰い、祖先の霊に礼拝する。朝食をとり、妻の介添えで着替えを済まし、大小を差し、供の中間を従え登城する。

お城では何事もなく勤めを行うが、夕刻に近い下城の間際になり、些細なミスを犯し、屋敷へ帰ると自分の家の庭で切腹して死ぬ──その黄昏の夕闇の庭には、七分咲きの桜が咲いていた。ある侍の一日である。

黒澤さんの意図や狙いは、これまでにはなかった徹底したリアルな時代劇……切腹する侍の一日を克明に描くことである。従って脚本は必要な書籍を閲覧してノートを取り、分からない部分は歴史学者に聞きただし、家庭内における侍の一部始終や、お城勤めに関する詳細を、一から十まで調べ上げ正確なものに仕上げなければいけない。

当時の記録から「大名はすでに徳川時代初期から1日3食で、弁当持参で江戸城に登城していた事」「元禄時代以降は家臣団や庶民も三食食べる様になった事」は当初から明らかになっていました。問題となったのは、この物語の主人公の様な家臣層の徳川時代初期における食事事情はどうだったかという事。そしてシナリオ制作は「大名同様、家臣の食事も徳川時代初期から1日三食だった」という前提で途中まで快調に進んでいた様です。

藩の大きさは十万石程度、主人公の侍は家老に直結する使い番で、家格は百二十石。身分格式を遵守の徳川初期だから、登城には供が二人で、一人の中間には槍を持たせ、もう一人には雨具や、主従三人の弁当を用意した挟箱を担がせる。

侍が登城すると、午前中は多用だった。

藩主の決裁した命令を次々と寺社方や勘定方に伝え、普請奉行からは領内河川の改修工事の進捗状況、吟味方から村と村との境界争いの経過、郡方からは新地開拓地の検地状況を確かめ、昼休みになりほッとして詰所で弁当にする。茶は見習の下士が湯飲所から持ってくる。

侍が寛いで昼食にしていると、馬廻りの友達、家格百五十石がやってくる。友達は弁当を持参していて、二人は一緒に昼飯にする。馬廻りは今日は武具点検の三の日の登城日で、侍と一緒の弁当が何よりの楽しみなのだ。

二人は子供の時の川遊びを思い出す。ムクムク沸き立つ白い入道雲、水飛沫を上げ石の下の魚を追う二人。食事が終わると二人は休みが同日になる川魚釣りの話に夢中になる。

馬廻りの侍がいう。

「おぬしのところの克之、めっきりと腕を上げたな」

物頭以下の徒士三十数人の組屋敷では私塾を作り、輪番制で各自の家庭の子女──男子には武芸と武士の心得、読み書き、女子には読み書きと武家の礼儀作法を教えている。侍は一男一女、馬廻りの侍は男三人女二人の子沢山だが、子供たちの行く末々の成長には、さらに強まる両家の強い絆の縁も見込まれ、家督を譲った遠い先々にまで──安穏と安泰の揺るぎない春夏秋冬の日々がある。二人は本当に心の許し合える友達なのだ。

下城の太鼓が鳴る、小半刻前(午後三時)だった。

侍が血相を変えやって来た山奉行配下の差配に訝り向かい合う。

三月の初めに、山役人より四十年ものの杉丸太、三千石切り出しの報告があり、山奉行の差配より聞き確かめた侍がこれを家老に復命して告げ、家老は藩主に上奏し決裁を得、杉丸太、三千石を大坂表の立売堀川市場へ送り、掛屋の本両替より金二万両借受の依頼をし、参勤交代で藩主が出府する六月前の五月末までに、金子立替え送金の確約が成立している。

ところが山役人の報告の三千石は、三千石ではなく、実は三千本の間違いだったと血を吐くようにいう。しかし、これでは約束の担保木材が半分にも満たず、藩が掛屋の本両替を偽り騙したことになる。

藩領の山林は広大で、不足の分は切り出し、玉切りにし、用材にするのは可能だが、搬出には狭隘な谷間に木馬道の橋を二ヶ所に架け、林道を作るにはどんなに急いでも三、四ヶ月……今年の夏末までかかり、伐採と乾燥を行っても雪となり、木材搬出は来春となる。従って事情を大坂表の本両替に申し述べ、不足の木材は来年まで待って貰うより仕方がない。山役人はこの件については責めを負い割腹したが、取り敢えず委細をご家老にという。

侍が思い詰め硬く強張った表情で委細を家老に報告すると、家老は化石したように暫く沈思するが、やがてほッと息をつき、

「大坂の本両替よりの金子届かねば参勤出府その他にも支障が生じる。すべての委細を有体のまま本両替に通知し、不足の材木は来年にして貰うより仕方がない」家老は一、二度いいよどみ、ぼそぼそと重々しい呟きのようにいう。

重々しい呟きのようにいう。

「その詫び状には屠腹した山役人の髷を添え……いや、山方だけでなく、城方からも咎のある者を一人は出さねば我藩の士道が相立たぬ」

侍はギュッと砕けるほど奥歯を嚙み締め、凍りついたような形相で一直線に家老を見るが、次の瞬間には両手をつき、頭を下げきっぱりと言い切る。

「その儀はすでに心得ておりまする!」

侍は詰所の前まで帰り、中へ入りかけるが、入らずそのまま廊下を歩く。広縁で草履を履き天守の門を出る。石畳の狭間の道を歩き、三の門をくぐり、二の丸へ出て、石垣沿いに歩く。侍はひんやりした武器庫に入る。馬廻りの侍は同僚と一緒に武器の手入れと点検を既に終わり、帰り支度をしていたが、入って来た侍の顔付きを見てどきっとし、慌てて近寄り二人は武器庫を出る。

春の日は長い。天守の石垣に向かい合う二人の影が写っている。 背後の角櫓の下の塀際には桜が並木を作り、七分咲きの梢で鶯が鳴いている。一部始終を話し終わった侍が黙り込み、馬廻りの侍は茫然自失、まだそれが信じられず、沈黙が続き長々と鶯が鳴く。

やがて侍がふっと息をつき、顔を上げる。

「以上のような仕儀で、割腹は致し方がない」

「…………」

「ついてはおぬしに頼みがある」

馬廻りの侍がぎくっとして侍を見る。

馬廻りの侍は棒立ちになり、全身が硬直してしまう。

侍は血を噴くような目で馬廻りの侍を見る。

「おぬし以外に頼む者がない。頼む、介錯を!」

「ウ、ウ……!」

馬廻りの侍は呻く。そして悲痛な迸るような声を上げ、

「カ、介錯の儀、引き受ける!」

と同時に馬廻りの侍は右肘を上げ両眼へ押しつけ、吠えるように泣く。

本丸の石垣に二人の影──じっと佇立したままの侍と、右肘で両眼を押さえ号泣する馬廻りの侍の姿が影を落としている。鶯が鳴いている。

ここから先、ラストまでは、一行の台詞もなく、アクションだけで、音楽と一緒に追い込む。

ここで思い出すべきは「センチメンタル」を排除したダシール・ハメットのハードボイルド小説「マルタの鷹」も、クライマックスは「警察を黙らせる為、生贄のヤギを差し出さなきゃいかん」という展開になるという辺り。

ダシール・ハメット「マルタの鷹(The Maltese Falcon、1929年〜1930年、映画化1941年)」

スペードが説明をはじめた。

「謝礼金の件はあとまわしにして、最初に決めておかねばならぬ問題がある。おれたちには、いけにえの山羊が必要なんだ」

肥った男はその意味を理解しかねて、眉をひそめた。

「警察は、犯人を必要としている。あの三つの殺人を犯した男を、だれだれだと確定しなければならぬ立場なのさ」

ここではじめて、グトマンが口を出した。自信ありげな微笑を浮かべ、おだやかな言い方ながら反駁を許さぬ気構えを見せて、

「スペードさん、これまでにあなたについて見たり聞いたりしたことから考えますと、これはわたしたちが頭を悩まさねばならぬ問題とは思えませんが、いかがでしょう? 警察の扱いは、あなたに任せておけばまちがいない。あなたとしても、わたしたちみたいな素人が手を貸すのを必要となさらぬはずです」

「そう考えているのなら」

とスペードがいった。

「いまの言葉と反対に、おれについては、ろくに見も聞きもしていないことになる」

「いいですかな、スペードさん。この段階になって、あなたの口から、おれは警察が怖いとか、彼らを扱う力なんかないとかいった言葉がとび出したところで、だれも信じはしませんよ」

スペードは喉と鼻を鳴らした。もう一度前こごみになり、になり、両腕を膝におき、苛立つようにグトマンの言葉をさえぎって、

「もちろんおれは、警察なんか怖くないし、彼らをどう扱ったらいいかを心得ている。だからこそ、これを言いだした。警察を操る要領は、すぐにとびついてくる餌をあてがってやることだ」

「なるほど。それもひとつの方法ですが、しかし――」

「何が、しかしだ!」

スペードがいった。

「方法はそれひとつしかない」

興奮で赤く血の射した額の下で、両の目がぎらぎら熱を帯びて、こめかみの傷もレバーのような色になった。

「おれはいいかげんなことをいってるのじゃない。いままでだってこの手を用いてきたし、これからも同じ方法で行くつもりだ。最高裁の連中を言い伏せねはならぬ場合もなんどかあったが、どうにかやってのけてきた。それというのも、いつか最後の審判の日が来るのを忘れたことがないからだ。忘れたことがないから、その日のための用意ができている。いよいよその日が来たら、いけにえの山羊を前に立たせて、警察本部に乗りこんでゆく。『さあ、あきめくらめ、犯人はこいつなんだ』といってだ。この手が使えるあいだは、どんな法律を持ち出されても、親指を鼻の頭にあてがい、ほかの四本の指をひらひらさせて見せられる。この事が使えなくなったときが、おれの商売の終わりの日だが、ありがたいことに、その日はまだやって来ていない。きょうがその日になるのはまっびらだ。おれのこの言葉に嘘はないんだぜ」

要するに国籍を問わず近代的捜査法が定着する以前の世界におけるお約束の展開。しかしそれにも関わらずGHQ占領下では「自殺を描写してはいけない」「司法判断は必ず公正でなければならない」といった禁止条項があったので全く手出し不可能な領域でした。

- 「虎の尾を踏む男達(1944年〜1945年、公開1952年)」を封印された恨みは恐ろしい。GHQ検閲が健在だった時代の作品でも「静かなる決闘(1948年)」では「性病」と「堕胎」、「羅生門(1950年)」では「自殺」とギリギリの線を攻めてきた。しかも「静かなる決闘」はシナリオの思わぬ箇所が思わぬコード(政治家や法律家や医者といった社会に規範を示す立場の人間の堕落や発狂を禁ずる)に引っ掛かり、全く別作品に改変されてしまった。

*「静かなる決闘」のシナリオ改変…原作演劇が認可を通ってるから大丈夫と踏んだのかもしれないが、Hays Code序文には「芝居より映画の方が社会的影響力が大きいので、より厳しく取り締まられる」可能性がある事が示唆されている。

- そして「侍の1日」の「梗概」にはどうやら最初から「切腹」の文字が盛り込まれていたらしい。

こうして状況証拠を積み上げていくと、どうしても「黒澤明の復讐」という線が浮かび上がってきてしまうという次第(ちなみにGHQコードでは復讐を描く事も禁止されていた)。ところがここで、それまで歴史考証を手伝ってきた「文芸部の金原君」が思わぬ爆弾を掘り当ててしまうのです。

文芸部員の金原君が遠慮気味にいう。

「橋本さん、食事のことですが……大体の目安がつきました。徳川の前期では、登城の侍は弁当は持参しない。城での給食もない。この時代は三食でなく、まだ二食の時代です」

「そんな馬鹿なことがあるか!」

私は言下に申出を否定し、早口にまくし立てた。

弁当……人々が我が家ではなく、外出先でする食事を弁当と呼ぶ風習は、すでに平安期から始まっている。

弁当の語源は一説によると面桶(めんつう・めんとう)で、平安期には強飯を卵形に固めたもの、それが姫飯に一般化し、現在の握り飯になる。握り飯をおむすびというのは平安期の女房言葉で、握り飯の他には乾飯(飯を乾燥させたもの)の時代も長い。これを包んだり、入れたりする容器にも時代変遷があり、笹の葉や、柏、朴の木の葉などで包む原始的なものから、麻袋などの苞、行李、曲物……材料は杉、檜、イタヤカエデなどで、木地以外に高価な塗物もあり、特に竹製のものには細工の精巧なものが見られ、飾り金具などがつき、徳川時代の武士や町人が街道筋の旅行などに使用したという。

このように弁当の歴史は徳川期よりも遥かに遠い昔からで、徳川期に入って参勤交代が始まり、全国諸藩の藩主が江戸へ出府し、当番日には朝食を済まし江戸城に登城するが、後刻、藩士が藩屋敷から弁当を届け、徳川家からは茶坊主が茶を給し、昼食の弁当を食したとある。これは徳川の前期、中期、後期を通じ、江戸城で行われた慣習であるとの歴史資料もある。

徳川期の大名──諸藩の藩主は徳川の前期から三食なのだ。もし家臣や一般庶民が二食だとすると、これは目に見える大きな身分差であり、公式な記録に残るだけでなく、俗謡や流行り歌にまで唄われたはずである。だがそんな事実や事例は一片もない。ということは食事は当時から既に三度が常識になっていたからである。

それと同時に諸藩の制度や統治の在り方は、中央集権の徳川氏のやり方を踏襲し、慣例や習慣まで模倣するものが圧倒的に多い。江戸城に登城する諸藩の藩主が弁当持参で、幕府は湯茶のみを給するとすれば、各藩主も国許においては、登城する藩士に湯茶のみを給し、弁当は各藩士が持参する──それが徳川期を扱う者の常識である。

「よく分かります。その通りです。私もそうした記録類をいろいろ読みました。しかし……橋本さんは毛利家記録、萩ではなく、長門の毛利のほうですが、お読みになりましましたか?」

「毛利家記録?」

「四十七士を扱ったものです」

「ああ、あれか。以前に細川日記(堀内伝右衛門覚え書)は読んだよ」

私が手掛けている時代劇映画の時期から、約五十年後に赤穂浪士四十七名が吉良邸へ討ち入り、主君浅野長矩の仇とする吉良上野介の首を挙げ、幕府に自首したが、幕府はそれら四十七名を、肥後の細川、長門長府の毛利など、大名四家の江戸屋敷へ分散して預け、それらの屋敷は浪士に関する記録をそれぞれ残しているのである。

「その毛利家日記に……」

といって金原君はノートを開き、

「食事の献立に関する記録があるんです」

私がノートを受け取って見ると次のように記載してある。

一、料理朝夕二汁五菜。

一、昼菓子一度出る。蒸菓子、水菓子、干菓子の間なり。

一、挽茶、煎茶、望次第之出る。

一、夜食一汁三菜、或は粥、或は奈良茶(茶飯、みそ汁、煮しめなど)私の目には朝夕の二汁五菜が釘付けのように強烈だった。

昼の菓子類、夜食の一汁三菜、それに希望さえあれば何時でも給される茶は、特別のもてなし、主君の仇を報じた武勲赫々たる者への格別の厚遇を示すものといえるが、食事は──原則として朝と夕、二食である。

「これから少し後の吉宗の時代ですが、吉宗の性格や主義主張は、すべてを東照大権現家康時代に復古を祈念し、武芸を励まし、食事なども最近は三度の者が多くなったが、身を養うには二度で十分であり、二度にすべきであると戒めています。これらから見ると食事が三度となるのは、元禄期頃から始まり、吉宗以降の家治や家斉時代の文化文政の頃に定着のような気がします。だから元禄期以前の徳川の前期は二食ではないでしょうか」

私はじっと黙り込んでいた。予測もしなかった重大事──シナリオの成否に関わる最重要事である。金原君はなおも続ける。

「古来から朝夕という言葉があり、これは朝晩の食事を意味意味します。これには灯火の歴史に大きな関係がある。昔の油皿を使った灯の光は弱く、また安定せず、人々の食事も明るい陽のあるうち……今の時間でいえば午後の四時には済ませたのではないでしょうか。だから食事は朝と夕の二度で十分だったのです」

「…………」

私の背筋を冷たい戦慄的なものが走る。

「ところが徳川期に入り、行灯が発達し、特に経済成長の著しい元禄期には照明器具の進歩もあり、夜がそれまでとは違い明るくなったのです。だから夕の食事が遅くなり、昼の食事が登場する。橋本さんの所説もよく分かります。しかし、食事に関しては、徳川の初期は二食とするのが正しいのではないでしょうか」

*そういえば、元禄期前後には「吉原の桃灯篭」が大いに話題となっている。羽振りの良い遊女が(商売敵の嫉妬を回避する為に)寄付したのが始まりともされているが、とにかく当時は「灯火の普及が遊郭の夜の営業時間を延ばした事」そのものが事件だったのである。遊女の間でペットとして(当時はまだ珍しかった)猫を飼うのが流行し、両者が同一視された事が「油舐め」なる妖怪を生んだとする指摘もこれと結びつけて考えられる事がある。

桃山型灯籠私はなにもいわなかった。いや、いえなかった。

とんでもない、容易ならざる重大事である。侍の一日から昼休みの弁当がなくなれば、馬廻りの侍との交流がスッ飛び、シナリオそのものが破綻し霧散してしまうのだ。二人は同じ城内だからどこかで会わせるのは可能だし、他のシチュエーションも一、二考えられなくもない。しかし、昼飯や昼休みほどドンピシャにはいかない。

このシナリオは剛直で、観客には極端な緊張を強い、異常なまでに目を強くスクリーンに凝縮させ話が進んでいくだけに、すべてを現実形で押す以外に手がなく……いいかえれば、ほッとした昼の食事と休みがあるから、二人のしみじみとした交流や、子供時代の懐旧の回想なども、春、夏、秋、冬と自由自在にやれるのだ。

もし、彼にはこんな友達がありましたのシーンが、ほんの少しでも質感の万全でない、説明的なものになったら、この映画はそこで瓦解し、モロに崩壊してしまう。他のシチュエーションでは駄目、結論的にいえば、使い番の侍から昼弁当と昼休みがなくなれば、この映画の企画そのものが成立しなくなるのだ。

黒澤明は、橋本忍から「そういう仕儀で『侍の1日』シナリオの続行は不可能」と告げられた時「どうして、そんな下らない理由でシナリオ執筆が続行不可能になるんだ?」と激怒したといいます。

狛江の黒澤邸で私たち四名を迎えた黒澤さんは、事情は本木の電話ですでに知っており、顔を見せた時から不機嫌だった。なじるような目には怒りの炎が点灯し、射るような目差しを文芸部員と本木にくれている。だがなぜか私には一切目を向けない。

客間の日本座敷で向かい合い、本木荘二郎が改めて資料不足のため、作品は打ち切らざるを得ないと告げると、黒澤さんの怒りが一気に爆発した。

黒澤さんの怒りが一気に爆発した。

「なぜだ、なぜ出来ないんだ!」

文芸部員二人が慄然として震え上がった。黒澤明の怒りは凄まじかった。こめかみには青い静脈が浮いている。

「なぜだ! どうしてだ! 俺はじっと二ヶ月間待ってたんだぞ!」

黒澤明の怒りは尋常でなく異常である。いや、無理もない。第一作の『姿三四郎』以来数々の秀作や佳作で日本映画界のトップを走り続けて来た彼としては、自分が製作を決定したものが、企画の段階で一方的に、しかも自分の意思に関係なく打ち切られ、消滅するなどは恐らく初めてであり、これまで受けたことのない仕打ちへの、計り知れぬ屈辱と憤懣──それは私にも分からなくはない。

私にしても出来不出来は別として、書こうとしたもの、手掛けたものは必ず作品化しており、今回のような途中放棄は耐えがたい屈辱でもある。黒澤さんの場合には、自分の意思に関係のないところでそれが行われたこと、また私などより自我と自負が強烈なだけに、人一倍それに対する怒りが強く激しいともいえるのではなかろうか。

実はこれマンハイムいうところの「伝統主義、あるいはロマン主義化される以前の保守主義の世界」を本気で精密に再現しようという試みでもあったのです。すなわち「細部が全て」。妥協は一切許されません。

欧州では「天動説」主流の時代からすでに時鐘を守る慣習が普及し、ポリフォニー音楽(後世における交響曲の前身)が高度な発展を遂げてきました。そうした新技術が伝統的な「調和(ハルモニア)の世界観」と衝突しなかったからです。その一方で当時の自由(Liberty)概念はまだまだ「主君の特別な恩寵により特定の臣民だけが得られる責務からの解放や特権」なるレベルからからそう簡単に揺らがなかったのです。

同様に日本においても戦国の世となり、土一揆や国人一揆が野火の様に広まって戦国大名が台頭してなお「領主が領民や領土を全人格的に代表する農本主義的伝統」はそう簡単には揺らぎませんでした。楽市楽座ですら(欧州後進地域では19世紀まで暗躍を続けた宮廷ユダヤ人の如き)御用商人の選定手続きに過ぎなかったというのが最近の歴史観。そして参勤交代実践の為の交通インフラ整備や価格革命進行を背景として貨幣経済と計算癖(独Rechenhaftigkeit、英のCalculating Spirit)の全人格化が浸透し「株仲間(藩境を超越した全国規模に渡る富商と富農のネットワーク)」が経済的実験を握り、彼らを駆逐し尽くすまでにおよそ百年前後を要したのです。

*英国で「ジェントルマン資本主義」が、フランスで「権力に到達したブルジョワジー(bougeoisie au pouvoir)あるいは二百家と呼ばれる政治的エリート階層」が勝利していく過程に該当するとも。

*こうした歴史観の延長線上で「科学的マルクス主義はどうしてしばしば中世暗黒時代(あるいは絶対王政時代)への回帰を志向する守旧主義に堕してしまうかも」説明する向きもある。まだまだ歴史の浅い「貨幣経済浸透に伴う計算癖の全人格化」自体の全面否定は比較的容易。しかしそれより過去に溯ろうとすれば必ずや「天動説(調和=ハルモニア)の世界=領主が領民と領土を全人格的に代表する農本主義的伝統の世界」へと導かれ、パゾリーに監督の掲示した「究極の自由主義は専制の徹底によってのみ達成される」ジレンマに直面する羽目に陥ってしまうという次第。

啓蒙思想は、政治、経済、歴史学、文学、哲学、法学、自然科学など、人間活動のあらゆる分野において発現するのであるが、いずれの領域においても宗教との関わりを大きく持つ。フランスにおいては啓蒙思想はフランス革命を生んだが、革命と結び付いてカトリシズムの否定という形を取り、唯物論への傾向が出て来る。ドイツではプロテスタント神学の中に「啓蒙の神学」を作りあげるが、その思想的源流になったのは英国の理神論である。これは宗教改革や正統主義のキリスト教とは異質のものである。

啓蒙の立場が必然的に反キリスト教的であるとは言えない。しかし、シュライアーマッヒャーがその宗教論を「宗教を軽蔑する教養人」に向けているように、実際の啓蒙思想は反キリスト教であったし、キリスト教の扱いがこれまでとは全く違う。理性に対する信仰があって(理性を信じていることについての自己検討はない)、理性で了解される限りにおいてキリスト教を受け入れるのである。超自然的啓示は拒否され、神学は哲学になる。ただし啓蒙思想で言う哲学である。キリスト教の新解釈ではあるが、解釈されたキリスト教は本来のものから変質してしまっている。

啓蒙思想のキリスト教研究は上記のような哲学とともに、聖書の批判的研究を開始す る。啓蒙の哲学は要するに合理主義であって、底が浅く、哲学史上大きい地位を占めることは出来なかったが、批判的聖書研究はいよいよその発言権を大きくしている。

キリスト教は啓蒙思想を敵視し論争を行った。しかし以降はキリスト教自体が理性に重きを置く趨勢となり、キリスト教そのものが変質して行く。これ以後のキリスト教はもはやそれ以前のキリスト教と同じではない。

啓蒙主義の克服はさまざまな分野で行なわれる。文学の領域においてはロマンティシズムが最も顕著な克服を示したと見られる。キリスト教的な対応としては敬虔主義がこれを果たそうとし、神学的にそれを代表するのはシュライアーマッヒァーであった。しかし、狭義の啓蒙主義は批判されても、近代的理性の優位の座は揺るがず、啓蒙を批判する立場も啓蒙主義的であった。

「侍の1日」は、あえて時代設定を徳川時代初期と設定した事でこういう問題に自ら足を突っ込む事になったのでした。どうしてそんな展開に? それは当時と以降では「切腹の仕儀」がまるで異なってしまう事に気づいてしまったからでした。

私はこの企画の時代を徳川前期に設定した。理由は切腹の仕儀である。

徳川期以前の武士が自決する場合は、腹を横一文字、または十文字に切り、胸、または喉を貫いて絶命する。しかし、徳川期に入ると介添の介錯人が登場する。切腹する者が小刀を腹に突き立てる。すかさず介錯人が首を切り落とす。しかし、これも時代が中期以降に進むと、腹を切るのは小刀でなく、白扇や小さな木刀を三宝に置くようになる。切腹する者がそれに手をかけると、すかさず介錯人が首を切り落とす。これは小刀で切腹する者が逆上し、それを振るい暴れ狂い、人々を殺傷する事件があったからとされている。しかし、そんな白扇や木刀ではブザマな絵にしかならないので、本編の主人公の侍の切腹は、自ら腹に小刀を突き立て、介錯人が首を打ち落とす徳川の前期、四代将軍、家綱の時代(一六六〇年代)の設定である。

そもそも「切腹の仕儀」が変質してしまうのは「貨幣経済浸透に伴う計算癖の全人格化」が武家階層まで及び、その官僚化が進行して「伝統主義に殉じる美しさ」そのものが失われ始めるからです。

- 何が厳しいって「江戸時代前期の古典」として日本人に親しまれている井原西鶴、近松門左衛門、松尾芭蕉の時代ですらやっと元禄。すでに「武士の仕儀の本来あるべき姿」の破綻が始まっていた時代であり、篠田正浩監督映画「鑓の権三(1986年)」でさえ(原作同様)「矛盾だらけでも武家として生きねばならない悲哀」を主題に据えてやっと形になったという有様。

*井原西鶴ですらそれ以前の武家社会がどういうものだったか知らない(それまでは町人との接点など皆無)と書いている。「武家は全日本人に道徳的規範を示す存在」なんて概念もまだ成立してない。

- そして橋本忍はこう記す。結局「侍の1日」は成仏せず、小林正樹監督作品「切腹(1962年)」脚本の中に怨霊として蘇ったのだと。しかし皮肉もこの作品もまた「矛盾だらけでも武家として生きねばならない悲哀」を主題に据えてやっと形になったという体裁。むしろ近松門左衛門作品より積極的な形で「武士の仕儀の本来あるべき姿」を徹底的に否定的に描き、それによって国内外で高評価を獲得するという展開に。

*今や死語みたいだけど、かつては「武士道残酷物語(1963年)」となんかと一緒くたに残酷時代劇に分類されてた気がする。

時代劇ここにあり

映画をつなげて観るブログ : 残酷時代劇からマカロニ『大菩薩峠』『野獣暁に死す』 - ちなみに安彦良和も「三河物語(1626年〜1632年)」の漫画化の際に同じ問題に直面している。物語展開を「当世風サムライ」本多正信・本多正純親子と「昔ながらのサムライ」大久保彦左衛門忠教の対立、および「伝説の人々(Ledgends)の一員」としての大久保彦左衛門と「庶民の一員」としての一心太助の邂逅にまとめたが、やはり「どうしても克服出来ない違和感」は残ったと述懐する。

- なにしろ西洋文化史においてはホイジンガ「中世の秋(1919年)」において活写された(現代人の観点からは奇矯としか映らない)代々のブルゴーニュ公(1342年〜1477年)の振る舞いと重なってくる時代区分なのである。

*要するにセルバンテス「ドン・キホーテ・デ・ラ・マンチャ(Don Quijote de la Mancha、前編1605年、後編1615年)」の世界でもあるという事。

- 上掲の作品群でも採用例が多い「最も判りやすいアプローチ」は仲介者を立てる事。要するに小泉八雲「耳なし芳一(1904年)」における「平家の怨霊に因縁をつけられた琵琶法師」、あるいは「虎の尾を踏む男達(制作1944年〜1945年、公開1952年)」における「義経一行の逃避行に巻き込まれた強力(荷運び人夫、喜劇王エノケン)」の立場の追加である。しかし黒澤明はあえてこのアプローチを避けたのかもしれない。何しろ同年には同アプローチの自作「虎の尾を踏む男達」が封切られ「時代遅れ」と罵られている。

*「王様と私(The King and I、原作1944年、映画化1951年)」を筆頭に類作は数え切れないほどあるが、一歩間違えたらシチュエーション・ホラー/コメディ化が避けられないタイトロープ。なまじスターリンに気に入られて贔屓を受けたソ連のセルゲイ・エイゼンシュテイン監督や、なまじ金正日に気に入られて「怪獣プルガサリ(Pulgasari、1985年)」を制作させられた韓国の申相玉監督も同様の思いを味わったであろう。

こうして全体像を俯瞰してみると「侍の1日」のシナリオが没になったのは「当時の武士の昼食は、弁当持参だったのか、給食が出たのか」「当時は1日2食であり、昼食を摂る習慣はなかったのではないか」明らかに出来なかったからだけではなかった気もしてきます。真相はあくまで闇の中ですが…

『侍の一日』の闇から闇へは仕方がないにしても、生み出した者としては、せめて手足をきちんとつけ、五体の揃った形で葬ってやりたい。使い番の侍が馬廻りの侍に介錯を依頼し、馬廻りの侍がそれを引き受けてから、ラストに至るまでのストーリーだ。

しかし、それは──昨日までにもう出来上がっていた。

一行の台詞もなく、テーマ音楽だけで、切腹の仕儀に至る使い番の侍の克明な動き、介錯人の馬廻りの侍の動き、使い番の妻と、子どもの一男一女、奉公人の仲間と小者、隣家や組屋敷、家中一般の人々の粛然とした動き、それらは容赦のない歯車、城下全体が金属よりも堅い黒光りのする木製の巨大な歯車でカチッカチッと嚙み合い、カットを重ね、終局へ、痛恨のラストへと時を刻み競り上がって行く、剛直そのもののシナリオ──私の頭の中では「侍」が朝から夕方までを既に生きて呼吸している。七分咲きの桜が曙光に匂う朝から、ほの白い夕闇に浮かぶ夕方までの『侍の一日』が、形をすべて整え出来上がっていた。逆戻りのない、逆回転のない運命の一本道である。

この作品を脚本化し、映画化した場合、映画会社はかつてない新しい時代劇と大上段に構える大宣伝だし、黒澤さんも批評家やジャーナリズムには、そうした意味合いを言明するだろう。しかし、もし誰かがこの映画のリアリズムはおかしい、徳川時代の前期はまだ二食で、侍が登城に弁当の持参などはあり得ないといいだしたらどうなる。文芸部員の金原君の忠告にも一理はあるのだ。

取材では著名な歴史学者も揃って分からないといっているが、映画が出来た場合には、どこの誰がどんな批評を出してくるかは分からない。一犬虚に吠えれば万犬実に吠えるのが世の風潮であり、そうした場合には作品の致命傷になる。

それに昨年の九月、イタリーのヴェネチア国際映画祭で『羅生門』がグランプリを得ている。最初は映画祭とかグランプリの意味などチンプンカンプンだったが、次第にその意味内容が認識され、ことの重大さが人々にも分かりかけている。

黒澤さんは日本の黒澤から世界の黒澤に足を一歩大きく踏み出しているのだ。折も折、その矢先に彼が渾身の力を込めた時代劇、それに致命傷ともいえる大きな傷でも付いたらどうするのだ。

この企画が日の目を見るには、江戸時代の前期は既に三食が始まっており、勤務で登城する侍は弁当を持参していたとする、はっきりし過ぎるほどの明確な資料のないない限り──しかし、それを三ヶ月近く捜したが見つからない以上は、この企画は諦める。作品は闇から闇へ葬るより仕方がないのだ。

千年前に作られた五、七、五、七、七音の定型詩には、運命への諦観……いやしの力がまだある。私たちの書くシナリオや映画にはどれほどの寿命があるのだろうか。

ここから先の展開は割とよく知られています。

次に上泉信綱などの剣豪伝をオムニバスで描く作品を考え、橋本が脚本初稿を執筆したが、「クライマックスの連続では映画にならない」とこれも断念。本作の誕生までに二度の流産を経ていたことになる。ちなみにこの脚本で描かれた剣豪たちのキャラクターは、この作品の七人の侍達の設定に生かされることとなった。その後、戦国時代の浪人は武者修行の折りにどうやって食べていけるのかを調べていったところ、農民達に飯と宿を与えてもらう代わりに寝ずの番をして「ヤカラ」から村を守るという話が出てきたため、「武士を雇う農民」をストーリーの根幹に据えることとなった。そしてこれを基に1952年12月、小国英雄を加えた3人は熱海の旅館「水口園」に投宿して共同執筆に入った。

「ところで橋本君……武者修行って、いったいなんだったんだろうね」

私は黒澤さんの意図を計りかねて顔を見ていた。

「昔の兵法者は、今でいえばプロ野球の選手みたいなものだよ」

「………?」

「剣一本で高禄にありつけるし、中には大名にまでなる者もいる。バット一本で球団を渡り歩き、高額の金を取るプロ野球の選手と同じだよ」

私は頷いた。

「それは、そうですね」

「時代風潮としては吃驚するほど大多数の者が剣の道へ殺到したと思うが……いや、この剣豪伝に出るような有名な人は別だが、ほとんどの連中がだよ、腕を磨く武者修行に、金があったとは……旅行の費用だよ。路銀なしに、全国を旅して回る、武者修行などが出来たのかね」

「さあ、それは……いや、調べたら分かると思います。黒澤さん、それは調べてみますよ」

私が東宝文芸部の企画部員に依頼した問い合わせは、文芸部員が直ぐに動き、結果を本木荘二郎に伝え、本木から私に報告に行く旨の連絡があった。しかし、これは黒澤さんが言い出したことでもあり、黒澤さんと一緒に聞くのが筋だと思い、本木荘二郎には黒澤邸に来て貰うことにした。

黒澤邸に行った私が、大きな火鉢に手をかざし、黒澤さんと向かい合っていると、小柄な本木荘二郎がせかせかやって来た。寒さのせいか鼻の先を赤くしている。

「や、ちょっと遅れちゃって、どうもどうも……」

本木は二人の間に座り込み鼎座になると早速に切り出した。

「武者修行についてだが……これは室町末期から戦国への現象で、兵法者は金などなくても全国を自由に動き回れたのだ」

黒澤さんも私もじっと黙り込んでいた。

「ということは、ある道場へ行き、一手手合わせをすれば、晩飯を食わしてくれ、翌朝出立する時には乾飯一握りをくれる。乾飯は米を炊いて乾燥させたもので、食い物としてそのまま齧れるし、湯で戻せば飯になる。だから兵法者としては、その日のうちに次の道場までたどり着けばいい訳だ」

「本木さんよ」

私が質問した。

「次の日に道場があればいいよ。しかし、もしなかったらどうするんだ」

「それはなんでもないよ、お寺へ行きゃいい」

「お寺?」

「ああ、旅籠のない時代だからね。よんどころなく旅をする者には、寺院が庇護してくれる。だから寺院を訪れれば、飯を食わしてくれ、一晩泊めてくれ、翌朝出立する時には乾飯を一握り持たせてくれる」

私はさらに質問した。

「じゃ、道場もなければ寺院もない、この時にはどうするんだ」

しかし、本木荘二郎は全然慌てなかった。

「当時はな、室町の末期から戦国へは、全国的に治安が悪く、山野には盗賊や山賊などがたむろし出没する時代だよ。だからどこかの村へ入り、一晩寝ずに、襲ってくるかもしれぬ夜盗の番さえすりゃ、どこの村でも、百姓が腹一杯に飯を食わし……出立する時には乾飯をくれる」

私は思わずドキッとし、本木荘二郎に訊き返した。

「百姓が侍を雇う?」

「そうだよ」

私は瞬間に黒澤さんを見た。黒澤さんも強い衝撃で私を見ている。二人は顔を見合わし、無意識に強く頷き合っていた。

「出来たな」

黒澤さんが低くズシリという。

「出来ました」

二人のやり取りに本木荘二郎がキョトンとしたが、次の瞬間には何かを期待して固唾を飲む。

私が黒澤さんに確かめた。

「侍の数……百姓が雇う侍は何人にします」

「三、四人は少な過ぎる。五、六人から七、八人……いや、八人は多い、七人、ぐらいだな」

「じゃ、侍は七人ですね」

「そう、七人の侍だ!」

黒澤明は顔を上げ何かに挑むように宙を見た。

固唾を飲んでいた本木荘二郎がニコニコし始める。シナリオライター二人が巨大な獲物に鋭い牙を突き立てたのだ。二人の言葉の端々からは設定するテーマとストーリーストーリーが窺える。百姓が侍を七人雇い、襲ってくる山賊と戦い勝利する話……テーマとストーリーが短い完結形で、しかもそれが完全に一致する素材など、百に一つあるかなしかの稀有の企画である。

この作品は途方もなく面白くなるものを孕んでいるのだ。

まぁ、ここから黒澤監督の鶴の一言で菊千代(三船敏郎)が追加され、以下の様な有名なセリフを吐くに至る部分はあくまで「血肉を通わせる段階」の作業。

「七人の侍(1954年)」落ち武者狩りの証拠が発見された時の菊千代の啖呵

やい、お前達、一体百姓をなんだと思ってたんだ? 仏様とでも思ってたか ああ? 笑わしちゃいけねえや。百姓ぐらい悪ずれした生き物はねんだぜ。 米出せって言や、無え。麦出せって言や、無え。何もかも無えって言うんだ。

ふん、ところがあるんだ。何だってあるんだ。

床板ひっぺがして掘ってみな。そこに無かったら納屋の隅だ。 出てくる、出てくる、瓶に入った米、塩、豆、酒。 山と山の間へ行ってみろ。そこには隠し田だあ。 正直面して、ペコペコ頭下げて嘘をつく。なんでもごまかす。 どっかに戦でもありゃ、すぐ竹槍作って落武者狩りだい。 よく聞きな。百姓ってのはな、けちんぼで、ずるくて、泣き虫で、意地悪で、間抜けで、人殺しだあ。ちくしょう。おかしくって涙が出らあ。

だがな、こんなケダモノ作りやがったのは一体誰だ? おめえ達だよ。侍だってんだよ。 ばかやろう。ちくしょう。 戦のためには村あ焼く、田畑踏ん潰す、食い物は取り上げる、人夫にはこき使う、女あさる、手向や殺す。 一体百姓はどうすりゃいいんだ。百姓はどうすりゃいいんだよ。くそー。 ちくしょう、ちくしょう、ちくしょう、ちくしょう

しかし悲しい事に、こうしたある種科学的ですらあった脚本執筆スタイルは「七人の侍」で終わりとなってしまったらしいのです。

黒澤明監督作品「夢(Dreams、1990年)」第五話「鴉」。

シナリオで読んだ時、半ペラ三十七、八枚ほどの短いものだが、私はこの第五話の「鴉」が一番好きだった。素敵なのに、なんだかひどく悲しい話である。

だが映像化されると、絵である跳ね橋の上の幌馬車や、洗濯している女の人達が動き出したり、動く人が絵の中へはいったりし、「あッ、あッ」と息を呑む楽しさで画面にのめり込んでしまう。

だが話自体はとんでもなく悲しいのだ。画家のゴッホが顔に包帯をしているので若い黒澤さんが訊いてみる。

〈大丈夫ですか、お怪我をなさっているようですが〉

〈ああ、これか……昨日、自像画を描いてたんだが、耳がうまく描けない……だから耳を切って捨てた〉

こんな悲しい話がこの世にあるだろうか。

それと同時に、このゴッホの耳切りで、今までは九分九厘そうではないかと想像していたこと、しかし、確証がないので結論めいたことのいえなかったことが、ある明確な輪郭を示し得るものにも──つまり、私にとって黒澤さんに関する最大の関心事は、脚本の出来を左右する執筆方法、成功の確率が比較的に高い「ライター先行形」を、なぜ欠陥の多い「いきなり決定稿」にしたのかだが……それについて、黒澤さん自身がその意図を、この『夢』の第五話で示唆しているということである。

『七人の侍』が終わった時、私は職人としてのシナリオを書く定規とコンパス(目安、手順、そしてそれらのコツのようなもの)を得たが、黒澤さんは逆に、これまで手にしていた順列の法則、飛躍、奔放、比類のない独創的なその定規とかコンパスを、すべて捨ててしまったとしか思えないのだ。

では、なぜ、どうして?

それらの理由は茫漠とした深い謎で不明だったが、今でははっきり言える。ゴッホが雑念の入る耳を自ら切ったように、黒澤さんもカンとかコツといった事前準備に最も必要なもの(定規やコンパス)の類を、邪魔だと一切切り捨ててしまったのだ。

黒澤さんは『七人の侍』が終わった時に考え込んだのだ。『七人の侍』は、たまたま陽の目を見なかった『侍の一日』と、偶然の所産の鬼っ子『日本剣豪列伝』から派生した、突然変異的なものの成功例であり……今後、これと同じ、ライター先行形をどれほど強力にやってみても、そうした偶然の所産や突然変異などは期待できず、結果としては、『七人の侍』を超えるどころか、それに及ぶものすら到底望み得ない(言い方を変えれば「ライター先行形」の行き着く最終地点、それが『七人の侍』だったともいえるのだ)。

では、これからは、どうする?

いや、その前にライターの先行主義そのものを、もう一度改めて考え直す必要もあるのではなかろうか。

従来の経験法則(定規やコンパスの類)を、いかに効率的に駆使しても、新しい面白いものの作れる可能性はもうあり得ないと思われる。つまり、そうしたものが力と利便を発揮するのは、先見とか予見(先読み)を必要とする、テーマとか、ストーリー、人物設定、話の構成などにおいて、最も顕著なのだが……作るべきものの骨格を、こうした不確実極まる先見とか予見に頼ることは、海のものとも山のものとも、作品はまだ片鱗さえ出来てもてもいないのに、作るべきものの大半を、あやふやに先読みし形成するため、作品がその枠の中に縮こまり──矮小化されイビツになってしまう。

先ずこうした従来の事前準備的なものを、一切なくさない限り、新しい作品の可能性はなく、従って決定稿のための準備稿、ライターが打ち合せして先行する第一稿の必要などはあり得ず、今後はテーマなし、ストーリーなし、人物設定も、話の構成もない、「いきなり決定稿」でいいのだ(黒澤さんとしては、こうした事前準備に類するものは、作品の進行と共に自然に醸成され、やがて完成した作品の中で明確な形を示すのが、最も理想的であり、かつ自然であると腹を括ったとしか思えない)。

二人の岐路──私は『七人の侍』でやっと定規とコンパスを得て、なんとか職人の仲間入りしたが、逆に黒澤さんは述べたような憶測の推移(いきさつ)で、定規とコンパスを捨ててしまったのだ。では職人でなくなった黒澤さんは、いったいなにに?

ゴッホの耳切りが芸術家の性なら、あたかもそれを暗示するように、黒澤さんも芸術家に?……そう、黒澤さんは最高級の腕を誇る偉大な職人から、一人の芸術家に変貌してしまったのである。

『七人の侍』に次ぐ『生きものの記録』からは、脚本の作り方が大きく様変わりしたが──私はそれが職人と芸術家の差異から来るものとは全然気がつかなかった。だがその眼に見えない差異は徐々に広がり「いきなり決定稿」の大当たり三作品、『用心棒』『椿三十郎』『天国と地獄』あたりからは、はっきりはっきり眼に見える大きな鋭角的な開きになり、今にして思えば『トラ・トラ・トラ!』の不祥事は、資本に従属する職人なら絶対に起こる事態ではなく、自分の撮りたいようにしか……いや、自分の思い通りにしか撮れない、芸術家以外の何者でもなくなっていたために起きた悲劇ではなかろうか。

なまじ最高峰を極めてしまったが故の苦渋の決断?