ゲンロンβ11 渡邉大輔「マーティン・スコセッシ 監督『 沈黙 -サイレンス-』 」

すなわち、『沈黙-サイレンス-』とは、ひとりのポルトガル人司祭の信仰の物語が、全体の構成として、鬱蒼とした「日本的自然」の内部へと囲まれ、吸いこまれてゆく仕組みになっていると見立てることができる。このスコセッシの演出が意識的か無意識かはわからない。だが、遠藤が描いた『沈黙』の物語は、いみじくもまさにこうした日本の外側から伝来した文物や思想が、入ってきたさきから奥深い日本的自然の内部へと呑みこまれ、「日本的」に変形させられるという認識を明快に語っていた。

ここで思い出すのが、福井藩のお雇い外国人として明治維新を経験したW.E.グリフィスが「The Mikado's Empire(1876年)」の中で描いている「日本人独特の宗教観」です。あくまでうろ憶えですが…

*ウィリアム・グリフィス(William Elliot Griffis, 1843年〜1928年)…アメリカ合衆国出身のお雇い外国人、理科教師、牧師、著述家、日本学者、東洋学者。

- 日本人は(「お天道様が見ている」といった)素朴な自然崇拝に従って生きている限り、善良なキリスト教徒として振る舞う。もし自分の内面から届く良心の声を「イエス・キリストの声」として聞く様になったら、まさしく善良なキリスト教徒そのもの。

*ここでは「神=システムそのもの、イエス・キリスト=インターフェイス」と見立てられているっぽいのが興味深い。プロテスタント神学の一種だろうか?

- ところが実際にキリスト教徒に改宗し、より確かな考え方を得てしまうと(徒党を組んで周囲の迷惑も顧みず布教して回るとか「法律を改定して全日本人にキリスト教を強制しましょう」と言い出すとか)狂った様な状態に陥ってしまう人がいる。かえって内面からの良心の声が自分に届かなくなってしまうのである。

*自らの経験談らしい。

かつては自身も信者の一員だった長崎奉行の井上筑後守(イッセー尾形)。

神学校で学び洗礼を受けた過去を持ちながら、宣教師の傲慢で日本人への侮蔑意識に満ちた態度に失望して棄教した通詞(浅野忠信)。

ある意味彼らは「より確かな考え方を得ると、かえって内面から届く良心の声が自分に届かなくなり、狂った様な状態に陥ってしまう」日本人の病理を知り尽くし、それを防いでいる立場の人間といえるのかもしれません。まずはこれが私なりの出発点。

ゲンロンβ11 渡邉大輔「マーティン・スコセッシ 監督『 沈黙 -サイレンス-』 」

「この国は沼地だ。やがてお前にもわかるだろうな。この国は考えていたより、もっと怖ろしい沼地だった。どんな苗もその沼地に植えられれば、根が腐りはじめる。葉が黄ばみ枯れていく。我々はこの沼地に基督教という苗を植えてしまった」[中略]

「そうではない。この国の者たちがあの頃信じたものは我々の神ではない。彼等の神々だった。それを私たちは長い長い間知らず、日本人が基督教徒になったと思いこんでいた」[中略]

「[中略]デウスと大日とを混同した日本人はその時から我々の神を彼等流に屈折させ変化させ、そして別のものを作りあげはじめたのだ」

以上の原作の遠藤の物語や今回のスコセッシの演出が直接、間接を問わず提示している認識は、すでに知られるように、17世紀当時の日本のものというよりもむしろ、まさに戦後から現代にいたるこの数十年のあいだに日本の言論や文学の言説で繰りかえし提起されてきた「近代的」なステレオタイプのひとつだといえる。

日本においては古来、仏教からマルクス主義、戦後民主主義まで、外国から伝来した思想や観念は、この国の土着的な文脈によって融通無碍にブリコラージュされ、いつの間にかもとのかたちを失い、「ズルズルベッタリ」に変形してしまう、それが日本的アニミズム/多神教性の宿痾である……うんぬん。

かつて柄谷行人も芥川龍之介の短編「神神の微笑」(1922年)に依拠しながら論じたように、こうした類の言説は今日の「日本人論」や「日本文化論」でもおなじみのものである。日本的な精神風土は、いわゆる西欧的・父性的な確固たる主体性や構築性をもつことができず、あらゆる事象が集団的な同調圧力や自然の自明性のなかにあいまいに溶かしこまれてしまう。こういった言説は――むろん、本居宣長から夏目漱石まで近代以前、戦前にもあったとはいえ――、丸山眞男の「無責任の体系」から山本七平の「空気の研究」まで、やはり太平洋戦争による「敗戦のトラウマ」を越えた戦後日本の言説空間において、とりわけ顕著になったものだろう。実際、西欧の「父性的なイエス」に代わって、「母性的なイエス」を創造したとしばしば評価される、この遠藤の『沈黙』をテキストのひとつとして、江藤淳が『成熟と喪失』を刊行したのは、翌67年のことである。

あるいは、白井聡のいう「永続敗戦レジーム」に象徴されるように、「第2の敗戦」ともいわれる福島原発事故(3・11)を経た近年においてこそ、そうした日本文化批判はあらためていたるところで繰りかえされているともいえる。何にせよ、遠藤が『沈黙』において「キリスト教の日本的受容」という固有の問題意識のなかで見いだした「弱者たる神」「同伴者イエス」という文学的イメージもまたカトリック内部の教義的な異端性うんぬんとはまた別の次元で、すぐれて「近代(日本)的」ないし「現代(日本)的」なイデオロギーを共有していたはずである。わたしの見るところ、スコセッシの映画版もそうした見取り図をはっきり踏襲していた。

ここで「西欧的・父性的な確固たる主体性や構築性」に拘る意義はあまりなさそうです。そもそも「西欧的なるもの」が国際的優位を獲得するのは比較的最近の事。

- 最初期キリスト教における三位一体のイメージの大元は、エジプトのイシス信仰における「聖家族」すなわち「父なる天空神(ラー)、母なる地母神=冥界神(イシス)、二人の代理人として地上を治める息子神(ホルス)」のイメージの影響を色濃く受けていた様である。

- ところが初期キリスト教徒達が真っ先に戦わなければならなかったのは、全国各地に割拠して現地共同体を束ねる(地母神を祀る)神殿宗教だった。その過程で何時の間にか三位一体のイメージは「神、精霊、イエス・キリスト」といった内容に置き換えられていく。

*とはいえ別にそれによってマリア信仰に姿を変えて生き延び様とした女神信仰が完全に払拭された訳でもない。神殿宗教としては滅んだだけで、おそらく当面の布教にはそれだけで十分だったのである。

- ローマ帝国滅亡後の「(蛮族に対する)再布教期」においても、最優先課題はあくまで教区の拡大。「西欧的・父性的な確固たる主体性や構築性」などに拘泥している余裕はまだない。こうした混合宗教(syncretism)の時代がクリュニー修道会全盛期(10世紀〜12世紀)頃まで続く(欧州中世前期〜盛期)。

- 中世盛期(11世紀〜13世紀)は「欧州大開拓時代」とも「十字軍時代」ともいわれる。イベリア半島や南イタリア経由で(古代ギリシャ哲学を継承し発展させてきた)アラビア哲学がラテン語に翻訳され、パリ大学やボローニャ大学やパドヴァ大学などで研究されてスコラ学に発展したのもこの時期。おそらく「西欧的・父性的な確固たる主体性や構築性」や「(国王や教会の権威的裏付けを得て)領主が領民や領土を全人格的に代表する農本主義的伝統」などが欧州にそれなりの形で広まったのはこの時期で、その原材料は「度重なる軍事出動(留守を守る貴婦人と遍歴騎士や吟遊詩人のロマンス)」「僻地に孤立した開拓地経営(ジェファーソン流民主主義が生まれる土壌)」「(一神教の故郷たる)砂漠の思想の流入」などであった。

*とはいえ「領主が領民や領土を全人格的に代表する農本主義的伝統」が、イングランドやフランスにおいて本格的にその引き締めを強化したのは(交易網発達が引き起こした)黒死病の国際的流行やフロンティア消滅によって領主達の感情が内向きになった14世紀以降とされる。フランスやイングランドの絶対王政化の開始はこの時期まで遡るがそれはむしろ(安定した多民族帝国がメソポタニアではなくペルシャに、古代ギリシャ文明の中心地でなくマケドニアに現れた様に)歴史のその時点においては比較的僻地だったからに他ならない。当時はまだまだイスラム諸国の方が文化的先進国で、これと交易する地中海沿岸諸国がそれに次ぐ賑わいを見せていた。そして当時を語るのに欠かせないのが毛織物交易。イタリア・ルネサンスはこういう状況から発祥する事になる。

- ポルトガルのアフリカ十字軍(15世紀)を契機に大航海時代が始まり、オスマン帝国にレパント交易から締め出されたヴェネツィアで晩期ルネサンスが栄えると欧州経済の中心が地中海沿岸から大西洋沿岸に推移。文化の中心はオランダに推移した。出版文化の発展もあって今日いうところの「西欧的・父性的な確固たる主体性や構築性」が思想としてはっきりした形を取る様になっていくのはこの時期以降となる。

*一方、不幸にもフィレンツェやヴェネツィアといった地中海沿岸諸国や東欧諸国やロシアはこれ以降(人口が急増する)欧州西部への穀物輸出地域に変貌し「再販農奴制」が支配する土地となってある種の思考停滞状態に陥っていく。また神聖ローマ帝国も絶対王政化に失敗。領邦国家化への道を歩み「領主が領土と領民を全人格的に支配する農本主義的伝統」に益々深入りしていく地域も現れた。

割とここまでの歴史はどうでも良いのです。ある段階までは西洋史も意外と「西欧的・父性的な確固たる主体性や構築性」と無関係という事さえちゃんと頭に入っていれば。

普遍史 - Wikipedia

以降の歴史も視野に入れると(科学実証主義の母体となった)「ラテン・アヴェロエス主義(Latin Averroism、12世紀)」から「新アリストテレス主義」への流れについてもあれこれ語りたくなりますが、実は案外、欧州神義論(theodizee、17世紀前半〜18世紀後半)の時代に入ってすら(イスラム圏から仕入れた)アラビア哲学よりそんなに離れてしまった訳でもないのです。

*ラテン・アヴェロエス主義の母体となったイブン・ルシュド(1126年〜1198年)が既に「非ユークリッド幾何学の登場」辺りまで予言しちゃってるせいでもある。

イブン=ルシュド/アヴェロエス

逆にリスボン地震(1755年)が「神の沈黙」問題を引き起こしてからの展開は壮絶。

- エドモンド・バークが「崇高と美の観念の起源(1757年)」を発表。これがイングランドと同君連合状態にあったハノーファー公国経由でドイツに伝わる。

1250夜『崇高と美の観念の起原』エドマンド・バーク|松岡正剛の千夜千冊

- エドモンド・バークの崇高(sublime)と美(beautiful)の関連性に関する指摘にヒントを得たエマニュエル・カントは「(人間に認識可能な)物(独Ding、英Thing)の世界」と「(その外側に広がる)物自体(独Ding an sich、英Thing-in-itself)の世界」を峻別するドイツ観念論を創始。

-

同時進行でフランスにおいては理神論(deism)が広まる。これはこの世界に対する神の関与を「自己発展する宇宙の創造」にのみ求め、奇跡や予言などによる神の介入はあり得ないとする立場。フランス革命を主導するイデオロギーとなった。

理神論(deism)

啓蒙思想によるキリスト教教理の変質キリスト教は啓蒙思想を敵視し論争が行なわれた。しかし、キリスト教の全体が理性に重きを置く趨勢になっており、キリスト教自体が変質して行く。これ以後のキリスト教はもはやそれ以前のキリスト教と同じではない。

啓蒙主義の克服はさまざまな分野で行なわれる。文学の領域においてはロマンティシズムが最も顕著な克服を示したと見られる。キリスト教的な対応としては敬虔主義がこれを果たそうとし、神学的にそれを代表するのはシュライアーマッヒァーであった。しかし、狭義の啓蒙主義は批判されても、近代的理性の優位の座は揺るがず、啓蒙を批判する立場も啓蒙主義的であった。

啓蒙主義・合理主義は理性の自立を主張する。理性の自立する根拠については十分な論証がなく、これが無批判に肯定される。理性批判を行なったのはイマヌエル・カントであった。この立場は啓蒙主義に批判的であるが、理性が自己の批判をなし得ると示すことによって、理性の価値はいよいよ高められた。

- 19世紀後半にアメリカで発達したしたプラグマティズム(pragmatism=実用主義哲学)は、一見無神論に立脚している様に見える。しかし実はカント哲学の延長線上において、その独特のニヒリズムを「神は問題解決に必要な鍵は全て認識可能な領域に置いておいてくださる」なる強い信念で克服する事によって成立したのであった。

福島原発事故(3・11)を「第2の敗戦」と意識するなら、なおさら見逃してはならない観点。ロドリゴが最終的に到達する結論もまたこの話に掛かってきます。「あの人は沈黙していたのではなかった。たとえあの人は沈黙していたとしても、私の今日までの人生があの人について語っていた」。

*これだけミニマムな形でもとりあえず、内なる良心の声が人間に届き、それに従ってその人間が行動する限り、それは倫理実践機関として機能しているというべきであろう。

ゲンロンβ11 渡邉大輔「マーティン・スコセッシ 監督『 沈黙 -サイレンス-』 」

この『沈黙』=『沈黙-サイレンス-』の「現代性」という点で、さらにわたしにとって興味深く映ったのは、本作が描きだす、「信仰」をめぐる基礎づけのシニカルな失効ぶりの露呈である。

『沈黙』では、実際の史実にも基づき、隠れキリシタンたちの内面的な信仰心の有無を確認する根拠として、「踏み絵」が幾度も登場する。

そして一方では、イエスの顔を踏むことをためらう多くの敬虔な隠れキリシタンたちと、世俗的な弱さゆえに幾度も踏み絵を踏んでしまうキチジローの姿がユダになぞらえられながら繰りかえし対比的に描かれる。

このキチジローの姿が原作の中でどこか憎めない、憐憫を伴った筆致で描かれているのは、もしかすると、著者の遠藤のなかで、吉本隆明が「転向論」(1958年)で提起した問題への目配せがあったのかもしれないとも思わせる。

よく知られるように、このエッセイで吉本は、本来、「獄中非転向」を貫いたとして称賛を集めていた宮本顕治ら戦中の共産主義者たちを、日本の封建的・土着的劣性との対決を回避した結果可能になった「転向の一形態」にすぎないと断じ、代わって『村の家』の中野重治的な「転向」を逆説的に評価した。その意味で、徹底した下層庶民であり、世俗の論理をも鑑みつつ生きざるをえないキチジローの度重なる「転び」とは、これと同様に、日本的な封建制・土着性を真正面から引き受けた結果の、一種の倫理性を帯びているといえなくもない。

そもそも「転向」とは何ぞや?

1933年の佐野学と鍋山貞親の共同署名による転向声明が獄中から発表され、同年『改造』7月号に「共同被告同志に告ぐる書」として掲載された。それを皮ぎりにプロレタリア学者たちも次々に転向し、高見順の場合のように、運動から離れる「手記」(1933.2月)を書いて保釈されるケースをはじめとして1934年にはいわゆる「転向文学」が登場してくる。その多くが私小説の形をとった。

主なものに村山知義「白夜」(『中央公論』五月号)、「帰郷」(『改造』七月号)、島木健作「癩」(『文学評論』四月号)、藤沢桓夫「世紀病」(『中央公論』二月号)、窪川鶴次郎「風雲」(『中央公論』一一月号)、徳永直「冬枯れ」(『中央公論』一二月号)などである。翌年は中野も一連の転向小説を発表し、「第一章」(『中央公論』三五年一月号)、「鈴木・都山・八十島」(『文藝』三五年四月号)、「村の家」(『経済往来』三五年五月号)、「一つの小さい記録」(『中央公論』三六年一月号)、「小説の書けぬ小説家」(『改造』三六年一月号)らがそうである。

転向の理由は各個人様々で、家庭愛、拘束からくる反省や、教誨師の影響、健康からの理由などが挙げられる。本多が「転向と狂気とは、もともとどこかに関係があるためなのか、中野も、村山も、島木も、転向の過程に発狂の恐怖を書き入れていた。」と指摘し、長い投獄生活においては、社会と疎外される事、民衆、同志からの連帯感を失うことが狂気につながるのか、いずれにしても内的な、はっきり言えば以前から党の活動に疑問を抱いていたことが上部の崩れによってこの時一気に露出したことも原因の一つではないかと見る。

「転向」の実態

当時の転向の様子を本多秋五は、「転向文学論」(1954年、猪野謙二編「岩波講座文学」第五巻)の中で、「佐野、鍋山の転向ゃ、獄中生活の苦痛や日本国家による圧迫なしにも、不可避的に、声明書のような内容をもちえ たかどうか疑問で、耳を覆って鈴をぬすむ背教者の仕業とみるのが、当時もいまも変らぬ健全な常識であろうと思う」、「最大の原因は、いうまでもなく外的強制にあった。外的強制というなかには、検挙・投獄・拷問だけでなく、最悪の場合には死刑をも覚悟せねばならなかった治安維持法改悪の恐怖もあった」と述べている。これが素直な観点となるべきだろう。但し、物足りない面があり「反面の真理」ということにしたい。

「月刊『正論』」(2002.11月号)の浜本兵吉氏の「日本共産党の戦後秘史」に次のような記述がある。「日本共産党の正史によると、戦前の日本共産党員は、絶対主義的天皇制の圧制の下、特高警察の言語同断の弾圧・拷問に屈せず、不撓不屈のたたかいを展開したとくりかえし強調される。『アカ弁』という言葉がある。日本弁護士会に所属する共産党員または共産党系の弁護士のことである。この『アカ弁』のリーダーの一人に、共産党の衆議院議員で青柳盛雄という人がいた。長野県(信州)の出身で、正直で実直、竹を割ったような性格でずけずけと歯に衣を着せぬものの言い方をするひとだった。

彼が、確か日本共産党の党史が発表された時だったと思うが、当時国会秘書をしていた私に、『戦前の日本共産党員が、特高警察に反対して不屈にたたかったなどという文章を読むと私なんかは恥ずかしくて顔が赤くなってくるよ』といったことがある。私は意外に思って聞き返すと、『だれそれが逮捕されたという連絡がきて、警察へかけつけていく。せめて私が警察につくまでは頑張って欲しい、そう思って警察につくと、もうなにもかもしゃべったあとだった。いつもそうだったなあ』という」。これが実際だったのではなかろうか。

転向文学者のその後の軌跡、「応法」の様子

当時検挙されたプロレタリア文学者は、党中央の転向声明を契機として雪崩を打って転向していった。転向派は、「応法」対応で合理化すれば良いものを多様な生態を見せている。この時、如何なる風に合理化したか。

反転して当局派へと転身し、日本の侵略戦争を積極的に合理化し、推進しようとし始めた。林房雄や亀井勝一郎は、転向後その方向へ進んでいった文学者であった。

忸怩たる思いを持った転向派は次のような内面心理を吐露している。

一つの極論は、「道義的敗北論」であった。「道義的なものを見る。もちろん自分が一度抱いた信念を守りえないことは汚辱・恥には違いない」とか「文学者といえども、政治的節操を守っていいし、守らなければならぬことは言うまでもない」(貴司山治)、「彼等は転向せずに其々の如く死ぬべきである」論があったようである(板垣直子の「文学の新動向」 、一九三四年九月『行動』)。

しかし、これはやはり暴論であろう。「美学」的には理解されるが、運動論上に益するものは何も無かろう。

内面世界に沈潜するグループをも生み出していた。中野重治は、転向後その方向へ進んでいった文学者であった。中野重治は、1934年5月東京控訴院法廷で、日本共産党員であった事を認め、共産主義運動から身を退く事を約束して、執行猶予の判決を受けて即日出所した。その時の心境と転向者としての自分の位置を、「『文学者に就いて』について」の中で次のように述べている。「弱気を出したが最後僕らは、死に別れた小林の生きかえってくることを恐れはじめねばならなくなり、そのことで彼を殺したものを作家として支えねばならなくなるのである。僕が革命の党を裏切りそれに対する人民の信頼を裏切つたという事実は未来にわたって消えないのである。それだから僕は、あるいは僕らは、作家としての新生の道を第一主義的生活と制作とより以外のところにはおけないのである。もし僕らが、みずから呼んだ降伏の恥の社会的個人的要因の錯綜を文学的錯合のなかへ肉づけすることで、文学作品として打ちだした自己批判を通して日本の革命運動の伝統的批判に加われたならば、僕らは、そのときも過去は過去としてあるのではあるが、その消えぬ痣を頬に浮かべたまま人間および作家として第一義の道を進めるのである」。

更に、「村の家」(中野重治、1935年5月『経済往来』)で、その消えぬ痣として中野に残っている転向問答を次のように語っている。共産党員であった主人公の勉次は転向し出獄した後、父と母のいる村の家に帰る。そこは相変わらず古い封建制度の残っている社会である。この村全体が古い封建主義の象徴として構図されており、父と母に一般的な民衆の姿が反映されている。勉次は、他のインテリゲンチャ系共産党員と同様に、実際の農民、民衆の姿を村で暮らすことによって皮肉にもやっと本当の民衆の生活に触れることができる。

この時、共産主義運動に関わった息子の更正につき、親子で次のような会話をしている。父母はどちらも伝統的価値観の只中にあるが鮮やかな対比を見せている。 母はなぜ共産党員になったか、天皇陛下に弓を引くようなことをするのかとにかく「すべてがよくわからぬらしい」姿で描かれている。(しかし彼等が運動の対象に扱ってきた、といえば聞こえはわるいが、民衆の大部分がこの様であったのではないか)

父は一応思想的には理解しているが、「お前が捕まったと聞いた時から、お前は死んでくるものだとして、処理してきた。それが転向と聞いて、びっくりした。それでは革命などと書いたことは、全て遊びだったという事になるではないか?」と言われて返す言葉が無い。 「革命だ!と口にしたからには、命を懸けてそれを守れ!」と言われて、それに反論できる正当性がどこにも無かった(この自覚こそが、中野重治が尊敬されるところとなっている。いわば「自己否定のまじめさ」のようなもの)。親父は、「 それがいいか悪いかではなく一度信じたものは貫き通さねばならぬ」、「お前らア人の子を殺いて、殺いたよりかまだ悪いんじゃ」と語り、当時の左派の運動の底の浅さを叱責する。

いわば“裏切り者”に対する視線を投げつけられた勉次は苦悶する。二様の民衆論理を投げかけられて、勉次の生き方が問われる。 内的には自分の思想を捨てていないが、それが外的にはどういうふうにしろ「転向」という形を取った。何を同言っても嘘、いいわけになるが、それでも筆を捨てたが最後、戦いを放棄してしまう。勉次は出獄して「タノミとツネの前で手をついて頭を下げた。しかし、何を、なぜ謝るのかはいえなかった」。ここは重要な箇所である。この頭を下げるのは自分への屈服、または弱さ、を表している。タミノは同志であり、他人ではなく共産党員であった自分の姿でもある。しかし父には頭を下げない。最後の「それでも書いていきたいと思います」は残された唯一の抵抗だった。

この中野について石堂清倫氏(1991年)が次ののように「救出」している。「中野は『転向』によって、一つの妥協と後退にふみ切った。彼は正面肉迫戦を断念して、迂回しながら敵の本陣に接近しようとした。逆に言えば、そうするために『転向』した。彼は『転向』によっていくつかのものを棄てたが、目標を見失うことなく、それに到達する文学的手段はけっして捨てなかった。中野の『転向』を責める人はそのところに目をとざしている」。

この事実をどうとらえるか。『近代文学』のグループ、特に平野謙、荒正人はこれを取り上げた。「あのように大量の転向者を生み、積極的な戦争協力者を生んだ理由は、ただ単に国家権力の弾圧というだけでは説明できない。プロレタリア作家同盟の組織のあり方と運動方針、そして創作方法にも原因があったのではないか〉という問題意識によって再検討に取りかかった」。

吉本隆明の「転向論(1958年〜1959年)」

転向問題については、1958年、吉本隆明が「転向論」(1958.11月「現代批評1号」に掲載 「芸術的抵抗と挫折」1959.2月未来社に収録された)を書いて、新しい展開を与えました。彼は日本のマルクス主義を日本的な近代主義の一つととらえ、転向の発生理由を次のように解析した。「転向とはなにを意味するかは、明瞭である。それは、日本の近代社会の構造 を、総体のヴィジョンとしてつかまえそこなったために、インテリゲンチャの間におこった思考転換をさしている」。

つまり、マルクス主義をも含む日本的近代主義が「日本の近代社会の構造 を、総体のヴィジョンとしてつかまえそこなった」ことから、大衆から孤立し、土着の思想と有効に対決し得ず、その結果発生した思考変換が転向の要因であると見抜いた。その視点から見れば、戦争中の獄中非転向もまた近代主義の一形態だったことになる。

彼の視点は転向論だけでなく、日本の近代に関する新しい見方を作り出すほどの大きな影響をもたらした。また彼の視点に立てば、野間宏の『暗い絵』の学生運動家たちはいずれも大衆から孤立していたこと、主人公の自己完成というテーマもその裏側に大衆嫌悪・大衆蔑視を潜めた、孤立した自我の願望にすぎなかったことは明らかなのである。

吉本隆明は、更に云う。「日本的転向の外的条件のうち、権力の強制、圧迫というものが、とびぬけて大きな要因であったとは、かんがえない。むしろ、大衆からの孤立(感)が最大の条件であったとするのが私の転向論のアクシスである。生きて生虜の耻し めをうけず、という思想が徹底してたたきこまれた軍国主義下では、名もない 庶民もまた、敵虜となるよりも死を択ぶという行動を原則としえたのは、(あ るいは捕虜を耻辱としたのは)、連帯意識があるとき人間がいかに強くなりえ、 孤立感にさらされたとき、いかにつまずきやすいかを証しているのだ」と指摘している。

この吉本氏の見方は、本多秋五氏の「転向文学論」の当局の弾圧要因説の空漠を撃っている。「わたしは弾圧と転向とは区別しなければならないとおもうし、内発的な意志がなければ、どのような見解もつくりあげることはできない、とかんがえるから、佐野、鍋山の声明書発表の外的条件と、そこにもりこまれた見解とは、区別しうるものだ、という見地をとりたい」としている。

吉本氏は、1959年(昭和34年)「過去についての自註」(1959.2月「初期ノート」)で、「わたしの思想の方法」として次のように述べているのも注目される。「すべての思想体験の経路は、どんなつまらぬものでも、捨てるものでも秘匿 すべきものでもない。それは包括され、止揚されるべきものとして存在する。 もし、わたしに思想の方法があるとすれば、世のイデオローグたちが、体験的思想を捨てたり、秘匿したりすることで現実的『立場』を得たと信じているのにたいし、わたしが、それを捨てずに包括してきた、ということのなかにある。 それは、必然的に世のイデオローグたちの思想的投機と、わたしの思想的寄与 とを、あるばあいには無限遠点に遠ざけ、あるばあいには至近距離にちかずけ る。かれらは、『立場』によって揺れうごき、わたしは、現実によってのみ揺 れうごく。わたしが、とにかく無二の時代的な思想の根拠をじぶんのなかに感 ずるとき、かれらは死滅した『立場』の名にかわる。かれらがその『立場』を強調するとき、わたしは単独者に視える。しかし、勿論、わたしのほうが無形の組織者であり、無形の多数者であり、確乎たる『現実』そのものである」。

ふと上山下郷運動(下放、1968年〜1978年) とか思い出しました。毛沢東が派閥に分裂して制御が効かなくなった紅衛兵を「処分」する為に遂行した施策で、該当者のべ1600万人。不慣れな僻地にいきなり送り込まれて死者や発狂者は数知れず、そのまま農工籍に落とされてしまった人もいるとか。共産主義国は軍国主義時代の大日本帝國より容赦がありません。

上山下郷運動 - Wikipedia

下放の日々

こうしてみると実は「転向論」で最も致命的なのは(日本共産党の母体となった)講座派社会主義者やプロレタリア芸術運動にしかスポットライトを当てていない点かもしれません。それでは当時の日本では他にどんな集団が摘発と戦っていたのでしょうか?

- 「労農派」…コミンテルンの支持に従って「ブルジョワ階層を動員しての天皇制打倒」を目指して1930年代前半に一斉検挙された講座派社会主義者に対し「無産階層(労働者・小作人)を動員しての対ブルジョワ闘争」を標榜。非講座派系の経済学者、最左派の無産政党に拠った社会運動家、「文戦派」のプロレタリア文学者などで構成されていた。合法的に活動を続ける道を模索していたが、日華事変開始に対応した思想統制、すなわち人民戦線事件(1937年〜1938年)で検挙されて壊滅。ちなみに童話作家宮沢賢治も労農派シンパの一人だった。

労農派 - Wikipedia

- 革新官僚とその配下…秘密裏にマルクス主義を研究し、ソ連の計画経済をモデルに戦時統制経済を実現しようと動いていた。かつて左翼運動に参加し、治安維持法違反によって検挙された経験のある思想的前歴者もいて企画院事件(1939年〜1941年)や満鉄調査部事件(1942年〜1943年)で逮捕者を出している。

*第2次近衛内閣で商工大臣となった小林一三は典型的な資本主義的財界人で、統制経済もしくは計画経済論者の革新官僚の代表格たる岸信介次官と激しく対立。小林は岸をアカと呼んでいた。

企画院事件 - Wikipedia

- 「社会大衆党」…「軍部勢力と無産勢力、天皇勢力と庶民勢力の連携によってはじめて日本の革命は行われる」と信じ、陸軍主導による社会主義国家創立・計画経済採用を提唱した陸軍省のパンフレット「国防の本義と其強化の提唱(1934年)」を「軍部の社会主義的傾向の表現」と高く評価する声明を出し、近衛文麿の新体制運動に積極的に協力して最終的に大政翼賛会に合同。

社会大衆党 - Wikipedia

陸軍新聞班のパンフレット『国防の本義とその強化の提唱』は時ならぬセンセーションを巻き起こし、あるいは軍部の政治干与であるとか国家社会主義を提唱するものであるとか、統制経済の宣言であるとかいわれたが、その内容を見るとほとんど取るに足りないものだといっていいだろう。

都市の数大学の教授達はこのパンフレットを「検討」して、満場一致でこれの支持を決議したが、それはどうかといわれるかも知れないが、しかしその内の一二の教授を私は直接知っているので、この教授会の決議には別に今さら驚かない。とにかくこのパンフレットは軍部自身案外で、問題になるのが不思議だと考えている通り、これほど問題になるのが妙なはずのものなのである。

だが一つ大切な点は、このパンフレットが、現下の日本の社会事情百般を、唯一つ国防という見地をもって貫き、統一的な見解を披瀝しているということだ。

この点については、今日の日本の官僚であろうが政治家であろうが、資本家であろうが地主であろうが、決して根本的な反対は出来ない義理があって、彼等が口を酸っぱくして提唱している思想善導は、つまる処この国防思想の宣伝以外のものには帰着しないはずなのである。

なぜ私が社大党支持に決心したかというと、要するにこれが無産勤労大衆の政治的要求を最大公約数的に代表し得る唯一の政党だと信じたからだ。日本の大衆が支配者の各種の政策にもかかわらず根本に於て民主主義への要望を身から離さず、それが反ファシズムの情意ともなって現われるのだが、これを大量的に即ち大衆的に、そして最も実際的に代表する唯一の政治活動形態は、この政党を通じてでしかない、と考えたからだ。

つまり、私の社大党入党の最後の根拠は、それの持つ大衆的地盤(それは現実に形をもった目に見える地盤であることを必要とする)にある。質よりもまず量を、ということも、その際重大な問題なのである。まず民衆の大衆的獲得である、そうすれば日本のその民衆は、おのずから反ファシズム的力を産み出すだろうというのだ。私はイデオロギーやスローガンよりも、現実の地盤と、その地盤の政治的な含有肥料とを問題にするのである。

社大党は何よりも先に、民衆自身の手による最も大衆的な組織を意味する。仮に社大党自身がその幹部のあるものかが、そういう意味づけはこの際危険だから御免蒙る(人民戦線などとにらまれてはつまらぬ)と考えた処で、そういう主観的「ファッショ化」(?)の如何に拘らず、こういう大衆の大量的組織者の意義を、客観条件によって客観的に押しつけられている、だから又、そういうものを意味せざるを得ないのでもある。

して見るとそのイデオロギーを尖鋭化するだけのエネルギーがあるなら、むしろこれを民衆のより大衆的な結合に使う方が、この客観的存在意義によりよく応えるゆえんとなる。とにかく、何はさておいても民衆を結びつけねばならぬ。その結びつきを妨害しない限りそのイデオロギーには屈伸性を与えねばならぬ。

もし現在の社大党のイデオロギー現象が、すでにこの民衆結合の妨害になるほど「ファッショ化」したと云うなら、その「ファッショ化」を社大党に向かって(というのは民衆を前にしてだ)非難することは、ますます結合の妨害を助長することでしかない。実際的な大衆的批判は、むしろ社大党の民衆の結合点としての意義をまず第一に強調することでなくてはならぬ。そうした上で初めてその所謂「ファッショ化」の現象の根本的検討に向かわねばならぬ。

ところでその所謂ファッショ化現象であるが、そのかなりの部分が、実は却って社大党の大衆結合の方針を実際化するに際しての、やむを得ない結論であるということに、注目しなければならない。

私は決して所謂「ファッショ化」のすべての内容が真に大衆政治的な正道から出ているなどとは云わない。その相当の部分が、例えば幹部の政治的抱負の小ささや人間的自信の低さや、機会主義的打算から、発していないとは云わない。大衆結合という大衆政治の正道でさえ、単なる選挙地盤の拡大のことや、大衆の「利用」のことと考えている者もいなくはないだろう。

だがそれは後にして、今とにかく民衆を結成するためになし得るこの政党の方針はどういうものでなければならぬか。日本の民衆は官憲的な圧力を最も無条件にうけねばならぬところの民衆だ。そこには絶対的な力が臨むのである。これは今日の民衆の実際勢力を計算してみて、誰でも認めないわけには行かぬ力関係だ。かかる民衆をなおかつ自主的に、民主的に、結合結成するには、どういう実際方針が取られねばならぬか。

民衆の既成常識や卑俗常識に媚びるという手もあるだろう。だがそんなことが大衆政治の正道であり得ないことは、言をまたぬ。単にインチキだとか下等だとかいうのではない。そういうやり方では民衆の自主的政治活動など、決して結果として望むことが出来ない、要するに目的に応ったような形に民衆を結合することは出来ないというのだ。元来日本の民衆の卑俗な常識は、デモクラシーの未発達のために、長いものには巻かれろ主義なのだから、そういう原則の下に結合したものは、何等の自主的民主的な政治主体にもなれない筈だ。

民衆の既成常識や卑俗常識に媚びることによって、ひそかにこれをある目的地に持って行くという手もある。民衆をだます手である。だがこれはもちろん民衆の自主的政治へ行くものではあり得ない。何等民主的なものではないのは当然だ。――だがもし社大党の政治的方針が日本の民衆の世界史的発達の中に根を生やしたものであるなら、そんな色々の手を使う必要はない筈で、民衆はいわばおのずから結成されて行くに相違ない。社大党が何等か単にみずからの存在理由をハッキリと標榜すれば、それだけで大衆はおのずから結成される底の資格がある筈だ。

実際にそんな理想的な力量が今日の社大党にないことは、いうまでもないが、けだし社会大衆党と日本の無産勤労大衆とを隔てたり両者の接近を妨げたりするものは、社大党自身の何等かの欠陥のある特徴ではなくて、根本的には全く、日本における反民衆的な勢力そのものだということを、忘れてはなるまい。

この反民衆的な勢力は、民衆の自意結合を好まないが故に、これを多少とも実力ある大衆政党の手に渡すことを好まず、従って、かえってみずからこの民衆の一種の結合、いわば非民衆的な結合を企てざるを得ない。しかもこの勢力の大きさと強さとは、ごく物理的に考えて、到底社大党やその他当分想像出来る日本の大衆政党の力の比ではないから、民衆牽引力は明らかにこの勢力の勝だ。これが現下の日本の実情である。こういう実情の下に、なおかつ民衆を自主的に結合させねばならぬ社大党の政策は、どうしなければならないか。

ボヤボヤしていると民衆は攫われて行くのである。一旦攫われたら当分帰って来る望みはまずない。かの勢力の強力な牽引力に打ち勝つことの出来ない民衆をして、その牽引力の一応の支配下にもかかわらずなおかつ自主的な結合のプログラムを進め得させるために、社大党は一定のお膳立てをしなければならぬだろう。そうでなければ、民衆は、心ならずも、大衆政党を断念しなければならなくなる。

だから重ねて云うと、今日唯一の可能な実際方針は、一面において民衆牽引勢力によって牽引される民衆に足場を提供することであり、他面において、この足場そのものから民衆結合のプログラムを打ち立てることだ。これを悪意に解釈すれば、一面追随他面対抗という「擬装」だと批評することが出来るが、ただしこの擬装が現代におて大きな真実を持っていることを認めない民衆は、ないだろう。「社大党ファッショ化」の現象は、この根本的なそして客観的な存在意義に基いて、発生する諸徴候だったのである。その真実性のあるものと愚劣極まるものとを含めて。

どうみても「(日本共産党と講座派社会主義者以外)戦前は全部悪」とレッテル貼りして忘却の彼方に追いやった事によって失われたものが多過ぎます。あとこれ。

「計算癖(独Rechenhaftigkeit、英Calculating Spiritの)が全人格化した世界」だけが唯一の選択肢として残った世界においては人類全体が「採用したアルゴリズムが間違ってるリスク」と「重要なパラメーターを見逃してるリスク」を背負う。そしてリスク分散の為、あえて多様性を許容。こういう世界で暮らしていくには、おそらく以下の様な(多様性容認を補助してくれる)哲学のどれかの習得が必須となってくる。

- 「龍樹の二諦説(大乗仏教)」…カント的なタイプ(認識可能領域とその外側)と遠藤周作「沈黙」的なタイプ(各人の打算によって成立する実社会と内面的良心の世界)の2モード。後者はしばしば日本人の独創とされるけど(マックス・ウェーバーが「プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神(1904年〜1905年)」でジャンセニスムと並べて叩いてた)ルター神学っぽくもあり、「沈黙」を映画化したマーティン・スコセッシ監督も完全に理解してた。思うより国際的に理解が得られやすい思考様式?

- 「ガザーリーの流出論(スンニ派古典思想)」…中身は実質上「新プラトン主義も加味したアリストテレス哲学」なので、その内容が欧州にも相応に広まる。ちなみにシーア派思想の方がより深く古代ギリシャ思想と融合してるらしい。

イスラームにおける理性(‘aql)と伝承(naql)―スンニー派とシーア派 | 同志社大学 一神教学際研究センター CISMOR

東京大学東洋文化研究所

- 「プラグマティズム哲学」…認識可能領域とその外側で構成されるカント哲学を「神は必ず問題解決に必要な事は全て認識可能領域内に置いておいてくださる」という強い信念で補強した内容。その一方で「問題解決の為なら神でも使う」と宣言。

- 「新アリストテレス主義」…「実践知識の累積は必ずといって良いほど認識領域のパラダイムシフトを引き起こすので、短期的には伝統的認識に立脚する信仰や道徳観と衝突を引き起こす。逆を言えば実践知識の累積が引き起こすパラダイムシフトも、長期的には伝統的な信仰や道徳の世界が有する適応能力に吸収されていく」という考え方。科学実証主義の直接の起源。イタリア・ルネサンス期にパドヴァ大学やボローニャ大学の解剖学部で生じたが、大元は(デカルトの合理主義哲学と同様に)スコラ学で、そのさらなる大元はイベリア半島在住のアラビア哲学者アヴェロエス(イブン・ルシュド、1126年〜1198年)。

- 「功利主義」…元来、欧米貴族の間で継承されてきたそれは「最大効用を追求する」攻撃的な内容というより「(一族の後世まで視野に入れた)生存を最優先課題と考える」保守的な内容らしい。ストア派の禁欲主義とエピクロス派の快楽主義は表裏一体の関係にあって、欧州貴族に規範として崇められたローマ貴族のセネカ自身はストア派哲学者だった。そしてその延長線上に(コンドルセの啓蒙主義を継承した)ジョン・スチュアート・ミルの古典的自由主義が成立。

*まさしく「計算癖が全人格化した世界」の理念そのものだから、ある種のトートロジー?

遠回りな様だが、こうして「欧米の個人主義」は樹立されてきたのである。

実はここで述べた「龍樹の二諦説(大乗仏教)のうち遠藤周作「沈黙」的タイプ(各人の打算によって成立する実社会と内面的良心の世界)」は浄土真宗の考え方。「 沈黙 -サイレンス-」でロドリゴがフェレイラと対面した寺も浄土真宗という設定らしく「南無阿弥陀仏」と念仏が繰り返されてました。おそらく偶然ではなく「彼がどういう内面的生活を送ったか、誰も知るよしも無い」という最後の一言に掛かる伏線の一つ。

真俗二諦について少し説明しておきたい。

「諦」というのは仏教用語で、本来は真理を意味し、真諦は「言葉では表現できない真理」、俗諦は「言葉では表現できないはずの真理を、人々に理解させるためにブッダがあえて言葉で表現した真理」のことで、前者を勝義諦とか第一義諦、後者を世俗諦と訳す場合もある。

しかしながら時間の経過および宗派の多様化により、意味が少しずつ変わっていき、浄土真宗では真諦とは仏法、俗諦とは世俗の法律とか道徳、というような意味で用いられる。古来、浄土真宗では真諦と俗諦の関係をどのようにとらえるかについて、様々な説が展開されている。

しかし要するに、宗教的価値観と世俗的価値観ということでいうならば、その両者の緊張関係はひとり浄土真宗のみならず、あらゆる宗教についてあてはまる。そして従来の真宗教団においては、「真俗二諦」が主流をなしてきた。たとえば蓮如は次のように言う。

王法をもっておもてとし、内心には他力の信心をふかくたくわえて、世間の仁義をもって本とすべし。これすなわち当流にさだむるところのおきてのおもむきなりとこころうべきものなり。(御文第2帖第6通)

ここで王法とは今日でいえば法律と読み替えてもよい。また世間の仁義とは世俗的道徳といってよい。蓮如は、それらを軽んずることなく、信心のことは内面のこととして、それを表立たせることのないように、と釘をさした。

これは、善意で解釈するならば、真宗信心を露(あらわ)にすることで弾圧を受けることがないように、との配慮によると解釈することもできるかもしれないが、客観的に言うならば、世俗への妥協ないし権力への迎合である。実際にその後、真宗教団は江戸幕藩体制に組込まれて、宗教的原理たる浄土を死後の世界においやり、現世娑婆ではいかに苦しくとも死後の救いがあるとして、信心を矮小化していったのである。

さらに明治以後の日本が帝国主義の道を歩み戦争に邁進していくにあたり、真宗教団がこれを積極的に支えていくために、真俗二諦論がその理論的支柱となったことは多くの識者が指摘する点である。

たとえば、明治期の真宗教団では、二諦を車の両輪にたとえ、国家の命に服すること(兵役、神宮参拝)は俗諦として真宗門徒の守るべきモラルであることにされた。その典型的表現が「生きては皇国の忠良となり、死しては安養の往生を遂ぐ」になる。

これは、真宗教団が天皇制国家の弾圧を受けたためにやむをえず国家に迎合した、というのではない。まったく自らの意志により、真宗教学をねじ曲げたのである。例えば、戦後宗務総長をつとめた暁烏敏は、戦時中に

「戦争は人間浄化の重大な神業である。私どもは戦いのために戦いを好むものではないが、戦いは人間を浄化する神仏のなさしめたまうところである」

「私は戦場に行く人を菩薩の行を行ずる人である、神仏の活動をする人であると思うときに、合掌礼拝せずにおられない」

「今日の日本臣民は子供をお国の役に立つように、天皇陛下の御用をつとめるように念願して育てにゃならんのであります。…日本の臣民は天皇陛下の家の子供として、天皇陛下の御用にたち、そしてお国のお役にたてさしていただくということは、役人ばかりでない、百姓でも、町人でも、すべてその心得がなくてはならんのであります」

などと言っているが、彼はこれらの発言を戦後も撤回してはいない。暁烏だけではない、曽我量深や金子大栄など、真宗大谷派の代表的な近代教学者こぞって似たり寄ったりである。真俗二諦論はかくして、俗諦と真諦とを車の両輪であるとして俗諦を重視するばかりか、極端な場合は、俗諦が真諦を凌駕する事態にまで至ったのである。

ゲンロンβ11 渡邉大輔「マーティン・スコセッシ 監督『 沈黙 -サイレンス-』 」

しかし注目すべきは、他方で『沈黙』=『沈黙-サイレンス-』には、そうした「転び」をめぐる信仰=倫理を証明するするはずの「踏み絵」について、実質をもたない形式的な所作にすぎないという表明が、まさに権力側である役人たちの口から漏れるという逆説が描かれるのである。

曰く、「今更、心より踏めとは申さぬ。ただ形の上で足かけ申したとて信心に傷はつくまいに」、「ほんの形だけのことだ。形などどうでもいいことではないか」、「形だけ踏めばよいことだ」……と。

すなわち、『沈黙』=『沈黙-サイレンス-』において、ロドリゴや隠れキリシタンたちを真に苦しめているのは、じつは己の信仰に背いて踏み絵を踏まなければならないかどうかではない。そうではなく、むしろそうした己の信仰心の真実性が、かれらを弾圧する権力側からも絶えず相対化されてしまい、自らの信仰をめぐるあらゆる選択が、たんに形式的かつ機会原因的なものとして処理されてしまうこと、いいかえれば、敬虔な信仰心を抱き続けているはずの自分が、転んでしまったフェレイラやキチジローとはまったく違う人間であるということがいかなる根拠によっても確信できないこと、そうしたきわめて現代的なダブルバインドにこそ怯えているのである。そして、こうした地平においては、さきのキチジローの行為もまた、いわゆる「大衆の幻像」(吉本隆明)という足場から遊離し、空転するほかない。

むろん、こうした解釈や、いわゆる懐疑主義以降の近代的信仰の問題は、これまでの『沈黙』論においてもすでに自明のことなのだろう。とはいえ、原作にほぼ忠実に作られた『沈黙-サイレンス-』でも共有されているこの構成は、たとえば映画批評を再開した近年の宮台真司が繰りかえしスポットライトを当てるような、現代映画に特有の実存形態を描きだしているともいえる。

宮台によれば、近年の注目すべき映画作品では、秩序(可能性)が自明視される〈社会〉よりも広い、「〈世界〉の根源的未規定性」(不可能性)に直面した人物が、あえてそうした「クソ社会」の原理を弁えつつ、「〈世界〉のデタラメさ」のなかを「なりすまし」ながら生きてゆくという「ギリシャ悲劇的」な物語が増えているという。

そう考えると、イエスの「沈黙の声」を確かに聴きとりながらも、〈世界〉の根本的な不条理さを受け入れて信仰を棄てた(かのように見える)映画終盤の、ロドリゴの後半生における虚ろな表情は、どことなく宮台的な見取り図をなぞっているようにも見える。その意味で『沈黙-サイレンス-』のロドリゴの実存は、やはりまぎれもなく現代的なニュアンスを帯びているわけだ。

そして冒頭に掲げた「日本人に日本人である事からの逸脱を許さない番人」の問題が改めて表面化してくる訳です。

五味川純平「戦争と人間 全18巻(1965年〜1982年)」裁かれる魂1

昭和16年(1941年)8月1日の石油禁輸は、対日宣戦のような衝撃を日本に与えた。

在米日本資産の凍結で、日本の株式市況は暴落した。つまり、対米関係の悪化を財界は悲観したのである。だが、一般の風潮としては、それはアメリカ側の一方的な暴挙であるとして、反米感情が昂奮した。

そこへ、石油禁輸という痛烈な追打ちが来た。一般国民は事態の深刻さを認識するよりも、「わが方においては、日米関係の緊張とともに、アメリカ政府がかかる措置に出ることは予想されており、対策はすでに十分検討され万全の方策が樹立されている」というような報道で危機感の実質的な部分を稀釈され、もっぱら対米感情を硬化させることに忙しかった。

こうなれば、もう、蘭印でもフィリッピンでも取ってしまって、東亜共栄圏を完成して、対米一戦するほかはない、というのである。

これは、情報にうとい庶民層ばかりでなく、国家機密への距離の比較的に近い上流社会にも蔓延した熱病のような感情であった。

批判的な、あるいは、懐疑的な者も、無論いた。その代り、その身辺には、必ず、それを灼き尽すような好戦的愛国者がいて、慎重論は、たいてい、向う意気の強い積極論に押しまくられてしまうのである。これは、あながち弁舌の技術によるのではない。祖国の名誉とか権威とかが、何の論証もなしに、その平和よりも上位に位するからである。

*「ブルジョワ階層まで動揺するタイミング」をちゃんと掌握しているのが鋭い。事が大きくなるのはそういうタイミングなのである。

素人戦略家の電車談義

高畠のはからいで東京へ出張した俊介は、その日、郊外の工場を調べに行った帰りの省線電車のなかで、年輩の男たちが声高に話し合っているところへ乗り合せた。

「……なめてやがるんだよ、アメリカは」

と、立っている俊介の前に脚をひろげて坐っている男が、激しく揺れる電車の騒音に負けない声で云っていた。

揺れる電車の騒音に負けない声で云っていた。

「石油の輸出を押えてしまえば、日本は手も足も出ないと思ってやがるんだ。どっこい、こっちは用意おさおさ怠りなしだ。喧嘩を売って来るんなら、買おうじゃないか。うちの親戚が海軍に行ってるがな、海戦となったら、アメリカなんか問題じゃないそうだ。訓練訓練精度がまるでちがうし、飛行機でも魚雷でも段違いだそうだね」「ついこないだまで、新聞で、アメリカの財務長官、なんていったっけ……」

「モーゲンソーか」

「そう。そいつだ。そいつが強硬意見を代表して石油禁輸を主張したら、国務省が、輸出をとめたら日本を武力南進させることになるからって、禁輸論を抑えてるって記事が出ていたがよ、急に禁輸へ切り替えたのは、日本を怒らせて、戦争にしようって肚かな」

「なーに、戦争なんかやる気はねえねえさ。日本が仏印へ出ようが、蘭印へ出ようが、大きなお世話だ。それを、世界の平和の護り神みたいなでかいツラをして文句を云うのは、世界一金持物持のアメリカに、日本が刃向うはずがないと思い上っていやがるのさ。目にモノ見せてやる必要がある」

「ぶつかったら、海軍の戦だな」

「こっちは近海で待ってりゃいい。出て来た奴を引きつけて、思いきり叩くさ。バルチック艦隊の二の舞だ。それに、極秘だがよ、とてつもなくとてつもなくでかくて、絶対に沈まない戦艦が二隻もあるんだってよ。世界じゅうのどの軍艦をもって来ても、歯が立たんほど強いんだと」

「ほんとの無敵艦隊だな」

「だからよ、向うは戦をするより、油を売る方が得だってことに気がつくさ。大体、支那のことだの、東亜共栄圏のことだのに口さえ出さなけりゃ、こっちはアメリカを取って食おうなんて云っちゃいないんだからな」

「野村大使が向うで交渉やってるのは……」

電車がひどく揺れて、俊介には聞き取れなかった。

「……俺に云わせりゃ、無駄だね」

俊介の前の男が云った。

「資産凍結をやるわ、禁輸をやるわ、これで何の話し合いだい。相手の肚ははっきりしてるんだ。喧嘩しようってんだ。もう実力に訴えるだけだよ。ちょうどいいときじゃないか、ソ連はドイツが引受けてくれてるしさ」

俊介は、黙っている自分がうとましかった。ほんとうに非戦を正しいと信じているのなら、こういう場面に遭遇して、沈黙のうちに佇んでいるのは信念に対する裏切りでしかないように思えた。

実際には、国が誤るのは、こういう順序にちがいないのである。誰かが威勢のいいことを云う。人びとが附和雷同する。反対意見は、概ね、威勢が悪くて、他国の立場を認めて自国の欲望を抑えるような、意気地ない敗北主義に聞えそうだから、黙っている。その間に、好戦論は細胞分裂して増殖するのだ。

日支事変では、「暴支膺懲」が横行した。

いまは、「自存自衛」という名の好戦論がはびころうとしている。

俊介は、結局、口のなかが粘るような沈黙をつづけた。

レイ・ブラッドベリ「華氏451度(Fahrenheit 451、1953年、映画化1956年)」に登場する「感覚人間(情報が全てテレビやラジオを通じて画像や音声といった形で与えられ、数年前の事もよく覚えてない)」とは微妙に違う感じ。

「国民がプロパガンダによって洗脳されている」というより「総力戦体制期(1914年〜1970年代)には、世界中の人間の頭に世界最終戦論がインストールされた」「中でも(飛び抜けて怖がりの)ドイツ人や日本人の反応が過剰だった」という展開。

ここでいう「飛び抜けて怖がり」は以下の様な心理構造になってる様です。

- 近代に入ると産業革命導入に成功し、工業化などにより一流国の仲間入りを果たした。庶民の生活の質も見違える様に向上した。

- しかしながら、今や周囲を見回すと現在の生活が水準が保てる保証なんて全くない。というか既に衰退が始まっている。

ワイマール体制下において冷遇された中産階層を熱狂的なナチス支持者に変貌させたロジックがこれだったそうです。

*流石はハンナ・アーレントが「国民の平等を最優先課題に掲げた政権はすべからず自滅した」と言ってのける国。大ブルジョワ階層に蓄えを吐き出させる様な政策なら国民的支持も得られる。しかし労働者福祉の充実を優先する一方で、それなりに層が厚い中間階層の困窮対策を後回しにした事が裏目に出てしまったのであった。

大日本帝國の場合はどうだったのでしょう。まだまだ都市生活者や工場労働者の比率はそれほどでもありません。おそらく戦時下体制を主に支えたのは「農村」。

*都市部における「アカ狩り」を歓迎したのも彼らという事。慣用句「士農工商」でも2番目に挙げられてる様に、農民は江戸時代まで商人や職人より上の身分と自己認識してきた。

- 大日本帝國体制下の80年で農業生産高は三倍への拡大を見せている。その一方で世界恐慌に加えて昭和大不作が直撃。

直接の原因は当時東北地方を襲った凶作です。しかしそれと共に1929年(昭和4年)ニューヨークのウォール街に端を発した、世界恐慌のあおりを受けた「昭和恐慌」の影響も見過ごすことはできません。当時もアメリカ輸出依存だった我が国は、それによって米国への輸出品だった東北産の生糸(きいと)の値段が三分の一にまで落ち込み、また米価も半値以下にまで暴落したからです。

その結果、当時は(自己所有の田畑を持たない)小作農が多かったわけですが、それによって地主への重い小作料が払えなくなった貧農が東北各村で急増したのです。

それに、冷害による「昭和大凶作」が追い討ちをかけました。しかも冷害は一度ならず、昭和6年、7年、9年、10年と続けて発生しました。宮沢賢治の有名な詩「雨ニモ負ケズ」の中の、「サムサノナツハオロオロアルキ(寒さの夏はオロオロ歩き)」は昭和6年冷害を叙述したものです。昭和6年と同9年の冷害が特に深刻で、両年の米の収穫高は、例年の半分以下だったといわれています。

昭和6年の大凶作で、例えば青森県では借金を抱える農家が続出し、やむを得ない口減らしの手段として「芸娼妓(げいしょうぎ)」として売られた少女は、県累計7,083人にも上ったといいます(そのうち一部は町場の娘も)。当時山形県内のある女子児童は、「お母さんとお父さんは毎晩どうして暮らそうかと言っております。私がとこ(寝床)に入るとそのことばかり心配で眠れないのです」と作文で述べたそうです。

上に見られるとおり、東北の娘たちは東京の遊郭に売られていくケースが圧倒的でした。そもそも「娘売り」は、江戸時代から女衒(ぜげん)の手によって行われていましたが、明治以降戦前まで継続されました。

特に今回問題となる昭和恐慌、大凶作のダブルパンチで、東北地方から売られてきた娘たちと、遊郭の楼主との生々しい証文(契約書面)も多く残っています。(このような契約は、「公序良俗」を厳しく求める戦後の現民法では無効となる契約です。)

なぜ「娘売り」で「息子売り」ではなかったのか? これには当時の厳格な家父長制も関係しますが、農家の長男は家の跡継ぎ、二男、三男でも当時は軍隊の下級兵になる道がありました。現に旧日本軍の下級兵で、東北出身の二男、三男の占める割合は多かったのです。社会的地位の低かった女子はそうはいきません。そこで一家の人柱となって、何百円(当時)かで売られていくケースがずいぶん多かったのです。

こうして東北の娘たちは、主に東京の吉原、州崎などの遊郭に売られていきました。東京に行儀見習いに行くといって上京したはずの妹が、実は吉原に売られていた。兄が上京してたまたま吉原で遊女を買ったところ、出てきたのが実の妹だった。二人は抱き合ってワンワン泣いた、というような話が伝わっています。

東京だけでなく、遠く京都の遊郭にも東北出身の遊女が多くいたようです。さらには国内のみならず、海を越えて旧満州の遊郭や、果ては南は東南アジア、北はシベリアのウラジオストックの娼館に連れていかれた娘たちもいたようです。

そうして連れていかれた東北農村の娘たちは、甚だ劣悪な環境の下で途中で病に冒された者も多く、よほどの僥倖でもない限り悲惨な生涯を送ったであろうことは想像に難くありません。

- 兵士供給階層でもあったので軍人に対する親近感が強かった(逆に警官に対しては警戒心が強かった)。また地方には戦国時代の惣村から続く伝統的集落が少なく「戦国武将的発想で世界最終戦論を受容した」側面も。

水をめぐる争い─── いわば集落全員の生死をかけた争いです。待っても待っても雨は降らず、太陽がジリジリと照りつけます。土にヒビが入って稲も枯れ始めます。どこかの集落が耐え切れず、夜中に上流の堰を壊しに行きました。村中が殺気立ちます。人々は手にカマやクワを持って集まり、戦国時代さながらに川を挟んでの乱闘が始まります。

そう昔のことではありません。愛媛県の南吉井村(現東温市)では、昭和9年、60年ぶりという大渇水である堰をめぐっての水争いが発生し、村民80人が暴力行為に及び、30人が逮捕され罰金判決を受けました。村はこれを不服として控訴。その裁判では6年間も争っています。道徳や理屈などで解決できる問題ではなかったのです。

また、水争いは農民同士とも限りません。昭和30年、東洋レーヨンが松前町に進出。重信川の堤防内で3ヶ所の地下ボーリングを始めたことがきっかけで農民が抗議、県や市議会で紛糾する中、鉄管挿入の工事が始まったため、農民1000人が押しかけて暴動が発生、警官600人が出動し、催涙弾まで使うという騒ぎに発展しました。

さらに松山市の都市用水をめぐる水源問題でも負傷者が出るほどの騒ぎとなっています。

- 日清戦争(1894年〜1895)や日露戦争(1904年〜1905年)と、何年にも渡って戦時国債返済の為に重税を払い続ける「総力戦」を経験済みで、そういう予測可能な苦難なら耐えられると考えた。また第一次世界大戦(1914年〜1918年)特需による急成長の思い出も、まだまだ真新しかった。

- おそらく「無理か無理で無いかやってみなければわからないではないか」みたいな冒険主義も、精神論というより農本主義的発想。つまり「一所懸命」心理の為せる業。その一方で「敗戦」は以外とあっさり受容する。

*実は戦時下、政府が「全耕作国有化構想」を発表した事がある。翌日の記事ではもう全面否定されていた。彼らは自分の畑を取り上げられるくらいなら最初から聖戦に参加などしていない。「ヴァンデの反乱を思い出せ!!」である。東条英機首相も「大日本帝國の今日を支えているのは、強兵の供給源たる農村です」とおべっかを使ったりしている。

それにしても興味深いのが(戦前のマルクス主義者を代表する一人である)戸坂潤まで「国防についての統一的な見解には、今日の日本の官僚であろうが政治家であろうが、資本家であろうが地主であろうが、決して根本的な反対は出来ない」と述べてる点。

国防の本義と其強化の提唱 - Wikipedia

現代人は「計算癖(独Rechenhaftigkeit、英Calculating Spiritの)が全人格化した世界」に生きていますが、それと同じ意味で当時の大日本帝国臣民は、思想の左右に関わらず「(アメリカとの「人種戦」や「世界最終戦」まで視野にれた)国防意識が全人格化した世界」に生きていたという事なのかもしれません。

- 五味川純平「戦争と人間(1965年〜1982年)」における主人公格の一人五代俊介もまた、自らも兵役経験者であり、決して無条件に戦争反対という立場ではない。ただ黙々と統計を積み上げ「現在の日本の国力ではこの戦争は無謀」と説き続けるのみ。

- その五代俊介の口癖が「企画院に確認してください」。軍人なら、見たくない数字の羅列を突き付けられて「貴様ぁ反戦主義者かぁ!!」と一括して破り捨てても仕方が無い。だが、彼らの場合はどうか? 同じ数字を目にしながら、あくまで戦争遂行の手助けをし続けているのは売国行為ではないか?

- ただその五代俊介も「条件が揃ったら賛成してくれますか?」と逆に問われ、言葉に詰まる。「国防意識が全人格化した世界」において「それでも私は戦争に反対する」なんて答えは存在しない。そういう空気が確実に存在したという事。

本来、吉本隆明「転向論」はこの次元で語られるべき問題だったのかもしれません。

五味川純平「戦争と人間 全18巻(1965年〜1982年)」裁かれる魂2

矢次は、その夜、脇坂春恵のいる小さなバーで、連れの男と呑んでいた。

相手は、このバーで、脇坂春恵から引合されて識り合った鈴木という新聞記者である。

「……日本の政治には独善的な功利主義はあっても、合理主義はないからね、絶対に勝てない国が決して負けない国に戦を仕掛けたりするんです」

鈴木が小声でそう云った。

こんな話ができるのも、スタンドの向う側で脇坂春恵が傍らに気を配っていてくれるからである。

「……僕にはわからないな」

矢次が呟いた。

「いくらファシズムだって、勝てない戦を決意するということは」

「勝てるとは思わなくても、負けないようにすることはできると考えたとしたら」

「どうして」

「真珠湾のようにしょっぱなに大きなダメージを与える。向うがその傷から立ち直って態勢をととのえるまでには、こっちは防衛陣を固めることができるという計算が、ある種の人間の頭のなかでは成り立つね。日本としては生死にかかわる戦争だが、アメリカにとってにとっては、たかだか極東の経済権益を護るという程度の意味合いしかないから、戦争が長びけば向うは厭気がさして、和平交渉のチャンスが生れるだろうという希望的観測もあるね。これにはファシズム打倒という理念なんかでは個人主義の国は戦えないという前提がある。もう一つ、ドイツはヨーロッパで勝つだろうという判断。日本としては、ドイツに勝ってもらいたいが、ドイツが勝てば、敗戦諸国が持っていた東南アジア地域の植民地に対して、ドイツが当然権利を行使するだろう。これは困る。日本の〝大東亜共栄圏〟構想にとっては欠かすことのできない資源地帯だからね。ドイツが権利を行使する前に取ってしまおう」

鈴木は、そこで笑いの皺を作った。

「アメリカ人は窮屈な潜水艦は嫌いだ。だから、海上輸送を破壊するほどの大規模な潜水艦作戦はやらないだろうとか、贅沢なアメリカ人は暑い熱帯作戦なんか我慢できないだろうとか、いい齢をした連中がそんな気休めを云ってるよ」

「……馬鹿な!」

矢次が呟いた。

「どんな点からみたって、負けるにきまってるんだ」

脇坂春恵の白いが少し肌の荒れている手が伸びて、二人の空になった小さなグラスに液体を満した。

「……海軍は、やれないとわかっていたはずでしょう」

矢次が、グラスに唇をつけてから、愚痴っぽく云った。

「……石油が毎日減っていく。なくなってから、やれと云われてもどうにもならないから、やるならいまのうちだ、ということなんだね」

と、鈴木が、グラスを一息にあけて、面白くもないのに笑った。

「和平か開戦か、早いとこどっちかに決めてくれ、というのが海軍の態度だった。海軍としては大予算を費って建艦を強行してきた手前、戦えないとは云えないんだな。海軍は確かにアメリカと戦っては勝てないと知っていたんだ。な。海軍は確かにアメリカと戦っては勝てないと知っていたんだ。永野軍令部総長みたいな非科学的な頭脳の持主は、無責任な強硬論をぶっていたらしいが……」

「近衛さんは海軍を味方にして開戦回避を押し通せなかったものですですかね」

「彼は利口で弱腰だから、難局を担当する器ではなかったね。東条のゴリ押しに屈伏したんだ、日米交渉妥結の可能性を俺に納得させろ、そうすれば俺が陸軍を押えるという。……近衛のブレーンに国防保安法にひっかけられた者がいて、それで近衛が腰砕けになったという見方を僕はしているんだが」

「……それにしたって、内閣を投げ出しゃ済むってもんじゃない」

矢次が呪うような呟きを洩らした。

「われわれ同様に意気地がないんなら、政治なんかやらない方がいい」

「政治をやる資格のない者だけが政治をやりたがるんだよ。自分が汚れてることに気がつかない者か、汚れていても平気な奴だけが」

鈴木は煙草を吸いつけて、ふーっと大きく煙の吐息をした。

鈴木は煙草を吸いつけて、ふーっと大きく煙の吐息をした。

「……勝ってる間はいいが、負けがこみはじめると奴らはさっさと辞職して涼しい顔をするにきまっている。責任の究明をいつやれるようになるかだが、責任といやぁ、主戦論の東条を総理に推した木戸の責任だって重いし、経済的な判断からいえば、企画院総裁と大蔵大臣は何をしていたかということになる。もっとも、誰かが最後まで反対したら、その人物は殺されただろうね。そういう空気が出来てしまっていた。そういう意味では、世論の指導者たちや、われわれ新聞人の責任もきわめて大きいよ。新聞は真実の報道をやめて軍国主義の提灯持ちになり下ってしまったもんな」

「……和戦の岐路で天皇の鶴の一声を出させるわけにゆかなかったんだろうか」

「駄目、駄目!」

鈴木が大声で笑ったあと、声をひそめた。

「彼自身戦果にほくほくしてるよ。正月に兵食をお召し上りになって、防人どもの働きを嘉し給うたってわけだ。八紘一宇の本尊になれると思いはじめているかもしれない。仮りに誰かが天皇の一声によって開戦を回避しようと思っても、木戸がさせなかったろうね。彼は臥薪嘗胆十年を唱えたという説があるがね、僕は、彼も利口だからね、天皇の側近として開戦の責任を分担すまいとする配慮があったと思う。ほんとに臥薪嘗胆十年の信念なら、天皇にそう云わせることだってできなくはないはずなんだ。大体、制度がおかしいんだよ。絶対君主制でも民主制でもない制度がね。君臨すれど統治せずという主権者の存在と、統治もできない者が神聖不可侵だという制度が、責任の所在を晦ましてしまうんだ。すべてが天皇の名において行なわれるね。その天皇は政府の決定を否認はできない仕組だ。彼自身がそのことに甘んじている。神聖不可侵は無責任でいられるからね。その仕組を利用して過去十数年にわたって侵略政策を煽りつづけてきた人間群が、忠節という形で天皇と癒着していることが、そもそも問題なんだ」

「……それに抵抗しなかったわれわれもね……」

矢次は、戦死して十年以上になる標拓郎を思い出して、ますます滅入るのをどうしようもなかった。

「……緒戦の戦果で指導者たちはほんとうに勝った気になっているんだろうか」

「ほんとうに勝てると思ってるようだよ。さすがに海軍は、アメリカアメリカの実力はこんなものだとは思っていないらしいが」

「……どうすりゃ勝てるというんだろう。僕は、遠からぬうちに、日本の艦隊は敵と接触しないうちに捕捉されて、作戦の裏をかかれてひどい目にあうだろうという気がする」

「電波兵器で?」

「そう」

「そんなにレベルがちがうのかね」

「残念ながらね。……アメリカの軍艦はもう性能のいい電探を装備する段階に達しているはずだ」

「日本は駄目か? 追いつけないものかね」

「……急に云われたって出来るものじゃない。長い時間と研究費用を費して、無数の実験の失敗を積み重ねた上で、はじめてすぐれた成果が出て来る。日本じゃ、軍部が拙速を尊ぶとかいって、泥縄式の研究ばかり押しつける。陸海軍の研究、実験、製作、操作は完全に分離していて、秘密主義だ。それでなくてさえ熟達した科学者は少ないのに、これをセクト主義で使って、研究効果を減殺する方向に拍車がかかる。たまに話のわかる将校がいると思うと、直ぐに前線へ持って行ってしまう。話にならんよ。おまけに、開戦前に外国の設計を入手することもできなかった。米英は相当高い水準に達していると思われる。ドイツの英国空襲が結局不成功に終ったのも、英空軍の働きは勿論だが、その可能性を与えたものは電探だと思う」

「……日本とどうちがうの……」

「おくれているんだね、十年か二十年か知らんが。最大の欠陥は、われわれが強力な超短波送信管の製造に成功していないことだ。性能の悪い電探を軍艦に装備するのでさえ、まだ時間がかかる状態だから……」

*「戦争と人間」は、この「電探技術の遅れ」をミッドウェー海戦での敗戦につなげる形で語っていく。

敵さんの電探は性能がよい。それは確かだろう。だが電測兵は日本海軍のキサマたちのほうが優秀だ。然り! そうでなかったら日本海軍の電探は動けなかった。兵器が多少劣っても扱う電測兵が優れていれば勝てる」と煽てられて少年兵の私はそれを信じておりました。

*考えてみればこの展開、冷戦下のコンピューター開発戦争がどうして共産主義圏の敗北に終わったかという話にもつながってくる。

*実際、素材革命が理論上の閉塞状態を突き破った事もある。ニューシネマ(New Hollywood)運動の代表作の一つ「卒業(The Graduate、1967年)」において「我々若者の苦境を救う何の役に立つんだ?」と馬鹿にされたプラスティック革命が1970年代以降の若者に与えた影響一つとってもそうなのである。

国を挙げて戦争にのめりこんで行くとき、どんな生活の選択が可能か?

次の日の午後、俊介は小西と連絡をとって喫茶店で落ち合い、(当局に挙げられ、色々喋ってしまった)田島が苦にしているらしいことを伝えた。

「……そうですか……」

小西が嘆息した。

「やはり喋らされたようですか」

「喋るといっても、実体はないわけでしょう。当局がこじつけるだけだけでしょう。グループを結成して将来日満に跨る共産党の再建を準備するものだとか、現在の情勢に共産主義理論を適用して反戦思想を宣伝するものであるとか……」

「そうなんですがね、何もやっていなかったでは、検挙した手前、当局が通してくれません。勢い、あることないことを喋らされる。喋るまで何十ぺんでもやり直される。戦争がこうなってきますと、前歴者や転向者を全部洗い直すつもりでいるでしょうから、こじつけのきっかけ、口実さえあれば充分なんです。口実を作るために喋らせる。名前一つでも出て来れば、そこから拡大するわけですから、自分のことは喋っても、他人の名前だけは出さないようにしませんとね……」

と、田島を非難する意味に聞えたが、俊介が、

「あなた方にも波及して来るでしょうかね」

と、相手の反応の仕方を見るつもりで云うと、

「早晩来ますね」

小西が淡く微笑した。

「田島君のせいだというんではありませんよ。内地では、昨年、企画院グループがやられ、尾崎さんもやられました……」

尾崎と云われても、俊介には馴染がない。かろうじて著書で名を知っている程度である。まして、彼が何をしたのか、まだ全然知らなかった。

小西は、相手が知っているものと思いこんでいるらしく、淡々と話しつづけた。

「満洲では合作社や協和会の連中がやられています。田島君は合作社や協和会と近いようでしたから、その線でしょう。満鉄も口実さえあればやられるわけで、われわれはわかっていても打つ手がありません。どの辺まで来るかは、これからの状況次第でしょうね。謂わば首を洗って待つしかない、なんとも厭な気持ですが……」

小西はまた翳りの多い微笑を浮べた。

「あなたは、経験は……?」

「いいえ」

俊介は顔を赤くした。

「……ファシズムが横行する時代に、のほほんと生きてきました」

「やられない方が屈折しないで真っ直ぐに伸びられるかもしれませんよ。経験したから強い、しないから弱いというものでもなさそうですからね」

小西が眸をチカチカさせた。笑っているのか、俊介を測っているのか、俊介にはどちらともわかりかねた。

「正直なところですな、まったくマイノリティではどうしようもありません。前にあなたがおみえになってから今日までの間に、マイノリティの無力さだけは申し分なく証明されました。数学的な正確さのある予見をもってしてさえ、マイノリティは戦争を阻止できませんでしたからね」

「……絶対多数の利益を代弁するのが、なぜ、いつも少数派なんでしょうかね。僕は、日本人てのは、一度ひどく懲りてみないと駄目なんじゃないかという気がします。案ずるよりは生むが易しとか、窮すれば通ずとか、当って砕けろとか、死中に活を求めるとか、そんなことでいつもどうにかなってきました。今度はそうはいきませんが……」

「功利主義や利己主義はあっても合理主義はありませんからね」

「……私には運動経験はありません。そんな私が批判がましいことを云うのは失礼ですが、小西さん、日本の左翼運動というものは何だったんでしょうか。大衆のなかに根をおろしたときがあったのでしょうか? 別の云い方をすれば、日本人のエネルギーが革命的意図に結集しようとしたことがあったのでしょうか。日本人がエネルギーを結集することに成功したのは、いつも、他国に対して戦争をしかけるときだけではなかったでしょうか」

小西は黙って俊介を見ていた。凝視といってもよかった。表情がかなり硬かった

「……左翼運動が何をめざしてきたにせよ、軍事行動の都度、日本は膨脹してきました。その結果が今日の戦争なんですが……」

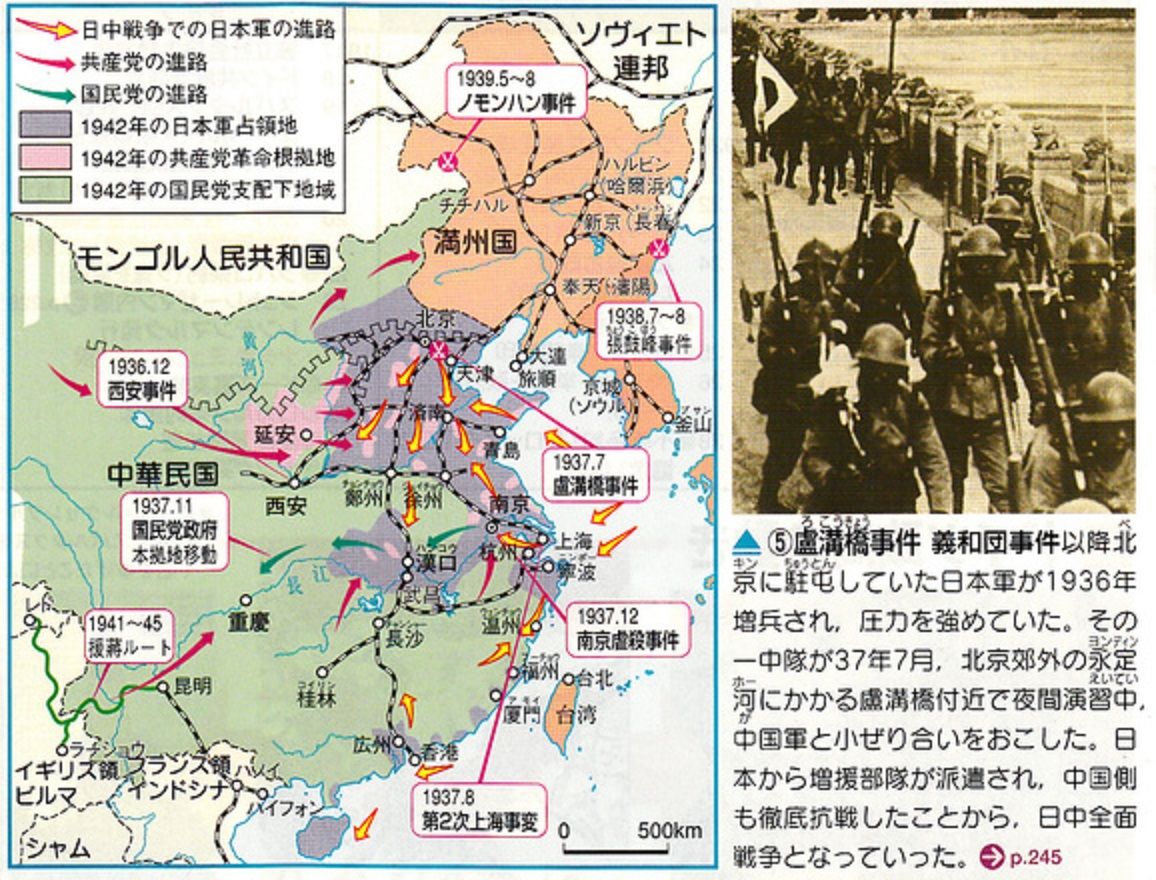

と、俊介が小西の眼を見返しながらつづけた。

「日本人は、左翼まで含めて、侵略戦争を食って肥ってきたことは事実でしょう。九・一八(満州事変、1931年)以前には、満洲生命線論に対抗し得る説得力のある具体性をもった政策の提示が、左翼からは行なわれなかったように思います。九・一八から七・七(盧溝橋事件、1937年)への拡大の過程でも、国民が事の当然のように戦争拡大を受け容れることに対して、なんらなすところがありませんでした。今度の戦争では、ますますそうです。国民が好戦熱に浮かされることに対して、私たちはなんら有効な手段を持っていません」

小西が幽かにうなずいた。

「田島さんがどうしようもないと云ったことは、私にはショックでしたが、考えてみれば進歩的な知識人一般の限界がそれなのかもしれませんね。左翼の前歴者たちは、私などからすればみんな大先輩ですが、各種の業務についていて、それぞれの分野で有能であることで、自分を利用している制度を逆に利用して、存在の保証を取付けながら自分の思想の操を守っているつもりだったかもしれませんが、結局は、戦争へ暴走するのを食いとめるブレーキの役割を果せなくて、侵略国家の国策に寄与しているにすぎないんじゃないでしょうか。これは左翼からリベラルに至るまで、弾圧のなかを生きてきた先輩から私のような若輩に至るまで、ほとんどそうだといえるような気がするのですが……」

「……日本のマルクス主義運動はマルクス主義ではなかった、とおっしゃりたいのですか」

「私にはそうだという資格はありません。私はブルジョアの息子で、贅沢な生活を享受してきました……」

俊介は、前夜の邦とのことを呼び起こしていた。邦との接触が贅沢だというのではない。俊介の心が邦に到達するまでが、いいかげんであったということである。

「……不自由のない、そのくせ充実感もない生活を投げ捨てて自分を改造する勇気もなければ、投獄されても反戦を貫くだけの精神の清潔さもありません。安手のヒューマニズムぐらいではどうにもならんとわかっていながら、やることといえば、せいぜい批評家的な発言にとどまっています。権力機構につながっている社会組織に属していて、そのなかで私は不平を云っているにすぎないようです。それでも、やはり、自分のことは棚に上げて、こんなふうに思うんです。侵略をやっている国には、あるいは、植民地を持っている国には、革命的勢力は成立しないんではないか……」

「革命運動が雪崩を打って潰走したことは事実です。しかし、だからといって……」

小西の顔は苦渋の色で刷かれたようになった。

「退却の途中で誰かが立ち止ろうとする努力に意味がないとはいえないでしょう。よしんば、その人間の行為が、あなたがおっしゃるように、結果的には、間接的に国策に寄与することにしかならないとしてもです」

「……それはそうです。ただ、私が云いたかったのは、生活の選択の仕方です。国を挙げて戦争にのめりこんで行くときに、どんな生活の選択が可能かという……私のところには、職工で、学校出の職員なんかよりはるかに高給を取っている者が沢山います。彼らは、いまや、有卦に入っています。戦争のおかげで大学出なんかより収入が多くて、欲望も自尊心も充すことができるからです。戦果が上るたびにわがことのように歓呼します。好戦的心情においては軍需会社の幹部に劣りません。彼らは産業戦士ということで戦争に取られる懸念が少ないだけ、その分だけ余計に好戦的になれるんです。未熟練工でさえ、朝鮮人や満人工員を顎で使って、いい金を取っています。戦争は彼らの意識を変えてしまっています。日本じゅうが大小の軍需工場化するにしたがって、労働者は文献に書かれている労働者では既になくなっています。戦争の結末が敗北で、不幸を負担しなければならないのは彼らだということなど、念頭を掠めもしません。敗けて、叩きのめされて、去勢されるか、激怒を発するか知りませんが、それまでは……」

俊介が云い淀んでいると、小西が補った。

「信頼できませんか」

「ええ。こんなことを云うこと自体が私の階級性を暴露しているのかもしれませんが、信頼ということとなると、ふやけた生活をしている私自身よりももっと信頼できません。ほんとうに怒れば彼らが巨大な力を出すことは期待できますし、それが変革を推進するだろうこともわかりますが、いつ、何を、ほんとうに怒るかについては、かなり疑問がありますから……」

この青年はかなりの程度に大衆蔑視感を持っている。 小西は、皮肉な、しかし幾らかの共感の混った笑みを幽かに洩らした。

「……伍代さん、軍隊は?」

「行きました。兵役を拒否する度胸もなくて、あべこべに優秀な兵隊になってしまいました」「農民出身や労働者出身の兵隊はどうでした」

「少数の例外を除けば、軍隊用語でいう程度のいい兵隊で、戦場では勇猛果敢でした。戦争については何の疑いも持っていないようでした」

「……あなたは疑いを持ちながら、勇猛果敢だった……」

「そうでした」

二人は、はじめて、短かったが、声を合せて笑った。

*映画「戦争と人間 第3部完結編(1973年)」の物語展開に無茶があるのは、こうした「太平洋戦争開戦以降、それまで役に立つから存続を許されてきたアカですら狩られる様になった状況下での左翼残党の苦悩」を「日華事変前後の強引な思想統制」と一緒くたにしてしまったから。1970年代における新旧左翼にとっては「心地よい改変」だったかもしれないが、まさにその心地よさこそが「保守主義への転落」を生んだ罠だったとも。

戦前を反省するにあたって実際の経験者は、決っして「ファシズム化や軍国主義化さえ食い止められていたなら以降の戦争もなかった」なんて甘えた事はいいません。「時局上ファシズム化や軍国主義化は不可避だったが、功利主義も利己主義も命あっての物種。どうして、その限度を超えた?」みたいな言い方をするんですね。そして南北戦争(1861年〜1865年)を食い止められなかったインテリの無念がプラグマティズム(米国実用主義哲学)を生んだ様に、戦時下のインテリの間では浄土真宗的二諦論が全人格下していった感があります。プラグマティストの「神は必ずや問題解決の方法を我々の認識可能範囲の内側に置いてくださる筈なのに!!」という魂の叫びは、当時の日本人インテリの魂の叫びと重なります。「社会大衆党のファシズム化」を容認した戸坂潤は、戦後まで生きてたら、果たしてどんな発言をしたでしょうか。再出発を企図するなら、まさにここから始めるべきなのでは?

復活や再臨の観念は当時のユダヤ人には必ずしも一般的なものではない。時には死んだ者の力が他人に働くことを復活と考える場合もあったことは、たとえば「かくてイエスの名、あらわれしかば……ヘロデ王聞きて、洗者ヨハネは死者のうちより復活したり。ゆえに奇蹟、イエスに行わるるなりと言えるに……」とマルコ福音書六章十四節の言葉でも推測できるが、死者その人がそのまま生きかえるという考えはそれほど拡がってもおらず、強くもなかったのである。

だが意識の表面にはそうした考えが上らなかったユダヤ人の心にも死と再生の観念は奥深くひそんでいたように思われる。なぜなら、この死と再生の観念はユダヤ教をとりまく東方宗教のなかで随所に見られるものだからである。たとえばイラン神話にはガヨマアトと呼ばれる人祖が悪霊のため死の世界に閉じこめられたが、やがて甦り、救われたという伝承がある。学者たちのなかにはこうしたオリエント宗教の死と再生の観念がマニ教やマンダ教のなかにもあり、やがてイスラエル人の思弁のなかに反映したと言う人もいる。

「新約聖書は創作文学にして芸術だからこそ素晴らしい」

日本人にもよく知られており、現代聖書学に忘れがたい足跡を残したルドルフ・ブルトマンはイエスの教えと、その後の弟子たちの結成した原始キリスト教団の信仰を比べあわせた後、ほぼ、次のような悲観的な結論に達した。「イエス自身はキリスト教徒ではない」と。 ルドルフ・ブルトマンは新約聖書のなかですべてイエスの言葉や教えや行為として書かれているものを濾過してみた。原始キリスト教団の信仰が作り出した部分を取り除いてみようと試みたのである。その結果、彼はイエスは当時のユダヤ教をきびしく批判はしたが、その考え方はユダヤ教の外に出るものではなかったこと、これにたいし、後の原始キリスト教団のキリスト教は、イエスの十字架での死と復活とを発条としてユダヤ教から大きく飛躍した新しい独自な宗教だ、と思いいたったのである。

ブルトマン以後、これを補正、強化するさまざまの聖書学者が出ている。そして彼等のなかにはこう考えている者もいる。「イエスの思想は新約思想とは同じではない。イエスの弟子たちは師の考えをその儘、受け売りしたのでもなければ、受けついだのでもなく、また師の考え方に制約を受けたのでもない。彼等は彼等自身の立場から語ったのである」

私は長年にわたるこれら聖書学者の綿密なテキスト分析や考証に深い敬意を払う。そしてその成果を保守的な神学者のように無視する気持など、毛頭ない。いや逆に彼等の研究や労作は、私のように聖書をひもとく日本の小説家にも教えてくれることが余りに大きいことを承知している。にもかかわらず小説家はこれらの聖書学者の断定に接する時、やはりある不満を抱かざるをえない。彼はまがりなりにも自分の貧しい経験から、ひとつの作品が創作されるまでの内部の働きとその過程を知っているからである。あるいは自分にはそのような体験は乏しく乏しくても、優れた芸術家がどのように作品を創造するかぐらいは心得ているからである。

作品が生れるまでのあの言い知れぬ内面の疼き。ひとつの貝の内部で核となる部分が次第に成長してつややかな真珠をうみ出すまでの成熟の過程。その過程に似た意識的な精神の働きと無意識的な心の作用とが少しずつ作品を創りあげていく営み。そうした経験を味わった者には、イエスとその弟子たちとの関係を、聖書学者たちのように大胆に切り離すことはとてもできぬのである。多少でも自分の作品を創り出した者には聖書学者のように「イエスの思想は新約思想とは同じではない」と言いきれぬ。なぜなら彼は自分や他の芸術家の体験から、素材(イエス)と作品(原始キリスト教団の信仰)との深い繫がりを聖書を読むたびに感ぜざるをえないからなのだ。言うまでもないことだが芸術家は自分が創作の衝動を受けた素材を、そのまま、描いたりせぬ。素材は真珠貝のなかの核に似ている。芸術家の心の営みのなかでその素材は別の場所に移し変えられ、別の次元に再構成されていく。そして創り出される作品はやがて素材とは外見上、似ても似つかぬ色彩や構成やイメージを持ったものになっていく。だが……。

だが、だからと言ってその作品とその作品を生む深い動機となった素材との、本質的な関係を否定する愚か者が何処にいるだろう。セザンヌのキャンバスに描かれた山がモデルとした実物の山とまったくイメージが異なっていたから、両者には関係がないと断定する批評家などはいない。

私たちが先にあげた、ある種の聖書学者たちの大胆な結論を読んで戸惑いと不満とをおぼえるのは、かかって、この素材と作品とのふかい創造関係を軽視している点にある。この人たちは素材と作品との色彩や構成やイメージをただ同じ次元のなかで比較し、それらがまったく同様ではないから両者は別のものだと言いきったように見えるからだ。我々は聖書を読むたびにそこに宗教的な劇だけではなく芸術的な劇も感じるのだ。まこと新約聖書一巻は、これを劇にたとえるならば「イエスの生涯」と題した劇である。作者はいわばイエスの弟子たちという精神共同体である。彼等のあるものは実際にイエスと生活を共にし、その短い生涯を知っていた。師のみじめな十字架上の死と彼等の体験とは、これを素材としてその共同体にひとつの劇を書かせたのである。この劇は事実上の「イエスの死」では終らない。「イエスの生涯」はその肉体の死だけでは彼等にとって消えなかったからである。イエスの死と復活で終る四つの福音書は彼等にとって二幕目までの物語にすぎぬ。終幕である第三幕はそこから始まるのである。師の死を発条としてそのイエスがキリストになるまでの過程がこの終幕の主題になるのだ。彼等にとって「イエスの生涯」とはこの終幕によって完成するものであり、事実上のイエスの生涯はいわば序曲にすぎないのだ。三幕がもし完了せねば「イエスの生涯」も幕を閉じぬことを弟子たちはその苦闘のなかで知ったのである。

すべての芸術家と同じように弟子たちは素材(イエスの生涯とその死)から烈しい創造衝動を受けた。だが芸術家が素材をそのまま表現するのではなく、別の次元のなかで再構成し、自分の言葉、自分のイメージで組みたてなおすように、弟子たちと原始キリスト教団とは彼等と民衆の「生活の座」のなかでイエスの生涯とその死と復活とを再構成したのである。だがその核となるものはイエスであり、すべての芸術作品で素材と作品との関係があるように、この核から弟子たちの信仰も生みだされたことは言うまでもないのだ。

だから私もイエスの処刑以後、逃げかくれていた弟子たちの動きや、彼等に起った諸々の出来事の経過を必ずしも福音書に書かれた通りだとは思っていない。福音書によればイエスの死後、その墓から忽然と死体は消え(マルコ、十六ノ一―八)、天使がマグダラのマリアにイエスの甦りを告げ、甦ったイエスがガリラヤに赴いたことを教えた。更にそのイエスがペトロをはじめ弟子たちにエルサレムの彼等のかくれ家に現われ(ルカ、二十四ノ三十六―四十九。ヨハネ、二十ノ十九―二十三)、あるいはエマオに出現し(ルカ、二十四ノ十三―三十五)、またガリラヤ湖にも姿を見せた(ヨハネ、二十一ノ一―十四)という。だがこれら諸々の出来事の経過はあとで述べるように現実にあったことをそのまま書いたのではなく、弟子たちの深い宗教体験を核として作られた逸話であるという考えに条件づきで同意する。更にその時間経過も事実の経過を必ずしも追っていないと考えている。つまり、イエスの死後、弟子たちに起った事件の経過は必ずしも「現実の時間」のなかではなく、「信仰の時間」のなかで再構成されているのである。したがってイエスなきあと、その弟子たちが再結集し、師の復活に信仰を持つまでには、聖書が書いた経過をそのまま踏んだのでもなく、聖書に書かれた以上の長い時間をかけたとも考えて良いであろう。

この時期、弟子たちが彼等のかくれ家で、生前の師の教えや言葉のなかに、また祖先伝来のユダヤ預言書のなかに、イエスの死の謎を解くべく苦闘している時、その背後にやはり、あの人の死を歎き悲しむ大きな集団があったことも忘れてはならぬ。それはイエスにつき従った女たちであり、またイエスがその悲しみや病苦を担おうとしたガリラヤ地方の貧しい人々や、更にかつてイエスを見棄てて去った多くの弟子たちである。女たちや貧しい者は勿論その弟子たちもあの人の顔とその声をやはり忘れ去ることはできなかった。これらの人々がどのようにイエスの死を受けとめたかはわからないが、彼等のなかにイエスの思い出が語り伝えられ、そのイエス伝説をマルコのような聖書作家が編集、活用したことを、日本の優れた聖書学者、田川建三氏が既に明快に分析している。他方、外国ではあまたの学者が、日本では山形孝夫氏などが古代オリエント宗教に活躍したシドンのエシュムン神のような治癒神がイエスのイメージに重なっていると指摘している。実際、ガリラヤ地方は紀元前104年にアリストプロス王がここをユダヤに従属させてから甚だしくユダヤ化したが、ダマスコからナフリの地を越えてカイザリヤ港に至る隊商ルートがあったため、さまざまのオリエント宗教がこぼれ種のように撒き散らされたと考えてもよいであろう。そのなかにはバビロニヤから来た死と再生の物語――女神イシュタールが黄泉の国に下ったが、エーア神の恵みによって生命の水を受け、ふたたび地上に帰ったという話や、また豊穣の神バールが兄弟の干魃の神モトに殺されたあと、妹アナトの愛と努力によって生きかえるという汎神的なバール神話も含まれていただろう。ユダヤ教を熱心に信じた当時のガリラヤ地方の貧しい者たちはこれらの神々を礼拝した筈はないが、その死と再生の感覚は冬のあと春を祝うガリラヤの漁民や農民の心には目だたぬ、しかし根深い影響を与えたであろう。

私がこうしたオリエント宗教と新約聖書の関係を分析する学者たちの本を読むたびに心動かされるのはそれらの分析や内容と共に、弟子とその背後にあるガリラヤ集団の意識のなかに、オリエント宗教のもつ死と再生の感覚とユダヤ宗教にある死と復活の期待が混沌として一体になっていたという事実である。その混沌としたものがみじめなイエスの死によってはじめて触発され、何かを生み出そうとしたことである。弟子たちはイエスの教えとユダヤ教の預言書のなかに、無知なガリラヤの庶民たちは意識下にかくれた死と再生の感覚によって、つまり厳しい一神教であるユダヤ教的なものに、ユダヤ教ならざる汎神的なものが混淆して、今、イエスの甦りを共に期待したのだ。

それはちょうど一人の芸術家の内面で作品がうまれる過程を我々に思わせる。素材の光に衝撃をうけた芸術家が長い時間をかけて作品をつくる。その時、その作品を結晶するには彼のなかの意識的な努力のほかに、無意識の層に埋もれたすべてのものが微妙な働きをすることは誰でも知っている、だがそれだけでは足りない。芸術家は更にそうした意識的、無意識的な働きに自分の努力や意志をこえた何かが作用するのを感じる時がある、その意志をこえたものをジッドは悪魔の協力と皮肉にも言った。しかしこの時期、イエスの甦りを期待した弟子たちはこの人間の意志をこえた働きを「聖寵」と呼んだのである。芸術家が作品を創り出す時と同じ過程を弟子たちと彼等の背後にある精神共同体とが踏んだことは聖書を読む時、はっきりとわかるのだ。弟子たちと共に、かつてイエスに慰められたガリラヤの女たち、貧しい者たちがそれぞれの悲しみと追慕とからキリストという作品を生もうとしていたのだ。彼等はその期待のなかで苦しみつつ夜の明けるのを待った。ちょうど一人の母親が黎明の出産を苦しみながら待つように……。

そして弟子たちは遂に甦ったイエスを見た。長い苦しい夜があけて朝が来たのである。このイエス顕現(イエスの現われをキリスト教用語ではこう呼ぶ)は長い苦しい夜を送った弟子たちの宗教体験である。この深い宗教体験がどのようなものだったかは、我々には誰もわからない。なぜならこのような体験は言葉では決して言いあらわせぬことぐらいは我々も知っているからである。神秘なるものを人間の言語で表現できぬ。それは詩のなかに神秘的なものを導入しようとした詩人詩人が一番、熟知しているであろう。たとえば言語によって神秘を表現しようと志したアルチュール・ランボオはそのために詩作を放棄し、沈黙している。同じように弟子たちは長い苦しい夜の後、イエスを見たが、その決定的な体験は彼等もとても言葉では言いつくせず言いあらわせなかったであろう。彼等がこの体験を具体的に語らなかったことは、イエス顕現の具体的な描写が長い間、資料のどこにもなく、現存する最初の証言であるポーロの「コリント人への手紙」もイエスが現われたというだけの描写ぬきの言葉で語っていることでもわかる。

*魔術的リアリズムの創始者の一人とされるエルンスト・ユンガーが幻視した風景というのもまた、これではなかったか。近代戦にホメロス「イーリアス(Iliad、紀元前8世紀成立)」的英雄主義は通用しない。だが「各兵士の己自身の恐怖心との戦い」という側面の強い浸透作戦に従事する過程でエルンスト・ユンガーも「幻想としてのイーリアス的英雄主義への到達」を経験したのではあるまいか。

(元来なら)迫害が団結を生む。

ひとつの宗教組織が結束の絆を更に強くするのはいつも敵から圧迫を加えられる時である。「ナザレ人」たちの教団も、もし安穏にエルサレムに布教活動を続けていたならば、イエスの再臨をこの都で待つユダヤ教の一分派として終ったかもしれぬ。だが今、大祭司カヤパたち、サドカイ派の弾圧を受けたことが、この新教団のなかにかえって新しいエネルギイを作る原因になったと私は考える。

(キリスト教徒離反を招いた)ユダヤ教徒の間での民族主義の台頭

これらの日々(カリグラ帝(在位37年〜41年)によるユダヤ教徒弾圧政策の準備段階)のことを聖書は直接には書いていない。イエスの処刑問題でも見られるように聖書作家たちは、執筆方針としてローマを刺激しないよういつも慎重な筆使いをしているからである。

だが他のユダヤ人たちと同じように原始キリスト教団の信徒たちも終末の意識に駆られたことはマルコ福音書やポーロの書簡に見られる間接的な表現で間違いはない。「汝等、戦及び戦の噂を聞きて懼るるなかれ。この事はけだしあるべし。即ち民は民に、国は国に起ち逆らい、地震、飢饉は諸々にあらん。これらは苦しみの始めなり。……その時、ユダヤにおる人々は山に遁るべし」(マルコ、十三ノ七―十四)

マルコ福音書は更に不安とパニックの日々、キリスト教徒がどういう心の準備をしたかを次のように暗示している。「そはその日に際して神が万物を創造したまいし開闢の始めより今に至るまで、かつて有らず、後にも有らざらん程の難あるべければなり。主、もしその日を縮め給わずば、救わるる人なからん、されど特に選み給いし人々のために、その日を縮め給えり」(マルコ、十三ノ十九―二十)

世の終りが今まさに来ようとしている。だがその時、待望するキリストは必ず、来られるであろう。そのためには決して偽りのメシヤたちの言葉に瞞されてはならない。「その時、汝等に向いて、看よ、救い主ここに在り、看よ、かしこに在りと言う者ありとも、之を信ずるなかれ」(マルコ、十三ノ二十一)

マルコ福音書の黙示録的なこれらの言葉は生前のイエスの口から語られたものというより、ペトロニュウスの率いる軍団に国土と聖都を焦土にされようとしたこの時のキリスト教徒たちの危機意識の反映である。あるいはまた使徒たちがキリスト教徒たちにむかって言った言葉の集約である。そして危機感は彼等をしてこの時もまたイエスを更に神格化するに役だった。またキリストの再臨を熱望する信仰を一段と強めた。彼等は仲間だけではなく、周りの者たちにこの再臨を説いてまわった。イエスが死んでからまだ十年もたっていないのに、あの非力で無力だった男はこうした危機の折、その弟子たちの心の支柱になるほど、大きな存在になっていたのである。大きな存在だけでなく、人間を超えた存在として見られるようになっていたのである。このことは終章で詳しく書くが一神教の支配するユダヤのなかでは例外的な事実だったのだ。

私の推測ではこの時期、原始キリスト教団は多くの改宗者を獲得したと思われる。人々人々が世の終りとキリストの再臨を烈しく説くキリスト者たちの声に実感をもって耳かたむけたからだ。ユダヤの危機はキリスト教にとって逆に有利な条件となった。他方、カリグラ帝の命令を受け三軍団を率いた総督ペトロニュウスは南下したものの、各地でユダヤ人の歎願に出あった。死を覚悟したユダヤ人たちは妻子を連れ続々とペトロニュウスの陣営、プトレマイス平原に集まった。そしてこのシリヤ総督にユダヤの律法を尊重してほしいと哀願した。ペトロニュウスは一応はその要求を退けたものの、彼等の信仰心に動かされざるをえなかった。彼もまたカリグラの要求が不当であることを感じていたからだ。戦意の鈍ったこのローマの総督はユダヤ人と戦うことをやめ、やがてアンティオケに引きあげていった。幸運にもこの時、暴君カリグラ帝がエジプトのパテティヌス宮殿で近衛兵将校カエレアの手で暗殺されたというニュースが届いたのである。パレスチナ全体に拡がった危機は回避された。

聖書は露には書いていないが、このカリグラ事件が原始キリスト教団にひそかに与えた影響を私は無視することはできぬ。第一の影響は先にふれたようにユダヤとパレスチナに拡がった危機感が逆に教団の信仰とイエスの再臨の希望を烈しく燃えあがらせた点である。事件はかえって芽ばえたばかりの初期キリスト者の結束を強めただけでなく、同じ不安と危機意識にかられた人々をあまた改宗させることにも役だった。そしてイエスを神格化する信仰運動は更に深くなっていった。

だが影響は他方キリスト者にとって不利な形でもあらわれた。カリグラ事件は非キリスト者であるユダヤ人にはその民族意識をますます昂揚させ、神殿や律法にたいする忠誠心を更に強化させたからである。身を捨ててプトレマイス平原に集まったユダヤ人たちは軍を率いてアンティオケに引きあげていくペトロニュウスの姿を見て、自分たちの「勝利」を感じたのである。カリグラがエジプトのパテティヌス宮殿で近衛兵将校カエレアに暗殺されたという知らせも、神罰がくだされたと信じた。神は神殿と律法とを死をもって守ろうとした自分たちを決して見棄てなかった、その誇りと自信がユダヤ人たちの心に勃然として起ったことは間違いない。

「神とその律法はやはり正しかった」。

事件以後この意識は律法を何より重視するユダヤ庶民たちに強く拡がった。高まった民族意識と混った宗教心がいかに排他的になるかは、日本人の我々も戦争中の思い出から想像することができる。今まで原始キリスト教団に比較的寛大だったパリサイ派の人々が律法を軽視するキリスト者に反感を持ちはじめたのは当然である。彼等は律法を無視して異邦人と接触するキリスト教信徒たちを非難しはじめた。

以降もキリスト教世界を悩ませ続ける「ポーロ(パウロ)の限界」

私の考えではポーロの信念は一面において強さを持ち、他面、弱点を含んでいる。キリスト、もしくはキリスト教を一民族の宗教から世界的なものにする最初の種を植えた一人として(それは往々、誤って考えられているようにポーロだけの功績ではない。ポーロ以前に、ステファノ事件のためエルサレムを追われたあまたの離散信徒たちの努力のお蔭でもあるのだ)、ポーロの貢献は強調しても強調しすぎることはないだろう。彼とその仲間の不屈の努力で、キリストとその教えはたしかに国境を超え、民族を超えたものになっていった。

だがそれが普遍性を主張すればするほど、それぞれの異邦人たちの伝統や思考方法や独自の感性までも無視するという弱点を逆にそこに孕むようになる。このことはたとえば、十六、七世紀の日本の習慣や伝統的感情をともすれば軽視した日本切支丹史の宣教師たちの悲劇をみてもわかるのである。

*この表現には、それと表裏一体の関係にあるヘレニズム的コスモポリタン主義やイエズス会的適応主義の限界も視野に入れた反省があると考えるべきであろう。

「人身供儀の必然性」について。

どうすれば人間は救われるのか。人間は自力救済の律法重視によって、かえって神から遠ざかっていく。それはちょうど泥沼のなかでおのれ一人でもがけばもがくほど、沈んでいくのによく似ている。逆にそのために人間は神から離れ、罪の沼に埋まっていったのである。

この時、ポーロは人間のどうにもならぬ神との分離に終止符をうったのが、キリストだと考えたのである。彼によればキリストを地上に送ったのはほかならぬ神であり、神は人間と和解するため、キリストを地上に生れさせ、罪もない彼を人間の身がわりとし、人間のすべての罪を彼に背負わせ、そして死を与えることによって、救いの道を開かせたのだと考えるに至った。

「あなたたちは、それまで罪のなかにあった」とポーロは書いている。「だが、神は私たちをキリストと共に生かし、私たちの罪をすべて許してくださった。私たちを不利にする証書を、その規定と共にとり消し、とり除いて十字架につけてしまわれた」(コロサイ書、二ノ十三―十四)

ポーロのこの犠牲と生贄との神学を解説する余裕もないし、またそれはこの稿の目的でもない。だが神と人間との和解には、神の子イエスの死の犠牲が必要であり、イエスは人間の罪を背負う生贄の羊だったという答えを当時の原始キリスト教団にあって彼ほど、はっきり、うち出した者は他にない。エルサレムの弟子グループもおそらく心のうちで同じ考えを持っていたかもしれないが、まだそこまで大胆に神学的な主張はしていなかったであろう。その意味でポーロは、弟子たちのキリスト観を更に大きく、前進させたとも言えるのである。人間の死を神への犠牲と生贄だと思う観念。これは勿論ポーロの独創ではない。ユダヤ教でも過越祭の日、羊を殺し祭壇に捧げることで罪を償おうという儀式があり、それは今日まで続いている。

旧約をひもとく時、我々はあちこちで、生贄と犠牲の話を読むことができる。たとえば列王紀下にはモアブの王が戦に勝つため、我が子を生贄として彼等の神々に捧げた話があり、また創世記にはユダヤ人がこうした人身をやめ動物犠牲にかえたアブラハムの話が語られている。レビ記には詳細にこの捧げものと動物の生贄の規定が載っているが、それを読むと生贄に捧げられた動物の血は「贖罪」の力を持つと信じられていたことがよくわかる。長い間そうした旧約の預言に生きたユダヤ人たちにとっては生贄を捧げぬ祭祀はなかった。また生贄と犠牲とが人間の罪を償うという感覚は彼等のなかで歴史的にも生き生きと続いていたのだ。ポーロはこの歴史感覚のなかから、十字架にかけられたイエスの死の意味を、人間と神との和解の生贄として見出すに至ったのである。そして彼の独自性は人間が神の怒りをなだめるためだけの従来の生贄の意味を百八十度、転換させて、神が人間の罪をゆるすために、わが子「キリスト」を地上に送り人間の罪をすべて担わせたと主張した点にある。 後にキリスト教の代表的神学になるこの「生贄と犠牲」の秘儀は、ある意味で、我々現在の日本人の感覚からみると、あまりに血なまぐさく、あまりに強烈すぎる。なぜなら我々日本人の宗教には生きた者の生命を生贄に捧げることを求めるような、すさまじい神はほとんどいなかったからである。我々日本人も勿論、神に何かを「捧げる」が、この「捧げる」という日本人感覚には「生贄」という要素は本質的には入っていない。我々は客をもてなすように、神に初穂や食べものを捧げる民族である。自分たちのすべての罪を償うために、ひとつの生命を殺し、その血で神に許しを求めるような「捧げかた」は日本人の宗教感覚に時には起っても本質的、正統的ではなかったのだ。

*あえて日本文化の中に先例を探すなら、中国から輸入した律令制の中にも織り込まれていた「追儺の鬼」「虫送りの儀礼」という事になるだろう。要するに節分。「鬼は外、福は内」の世界。「鬼」を祀る神社では「福は内、鬼も内、悪は外」と唱えるらしいが「スケープゴート不可避」とする価値観の限界が、そのスタンスによって克服されるという話でもない。その一方で、こうした価値観は(ユダヤ教徒やアラム人のイデオロギーのさらなる源流まで遡る)フェニキア人の人身供儀を正当化する理念まで遡るのだった。

ヘレンニオス・ピローン 断片集

モレク - Wikipedia*漢籍を代表する古典の一つ「春秋」も南蛮(楚呉越)から伝わった「人身御供を正当化する理念」からの脱却がどれだけ困難を極めたかについて克明に描く。

陰陽の名剣を生んだ、悲しき人身御供 『干将・莫耶』 中国の春秋... - ひとりごと - ベジ丸 - はてなハイク

こんな事が外國へ聞えては大きな國辱といふ人も有らんかなれど、そんな國辱はどの國にもある。西洋にも人柱が多く行はれ近頃までその實跡が少なくなかったのは、上に引いたベーリング・グールド其そのの民俗學者が證明する。

*「構造主義的アプローチの祖」として知られるソ連時代の昔話研究者ウラジミール・プロップは、マルクス主義的歴史観(スコットランド啓蒙主義やフランス人数学者コンドルセにまで期限をたどる歴史段階発展説)に基づいて「人身御供を伴う自然崇拝の伝統は、英雄が悪竜を聖別化された武器で倒す伝承によって克服された」としたが、どうやら現実は、そう単純な内容ではなかった様なのである。

原始キリスト教と「神殿宗教的」商業主義が対峙した大源流

コリントから彼が渡ったエペソはギリシャ時代からの古い都市である。そこにはギリシャの女神アルテミス(ローマ風に言えばディアナ)を祭った華麗な神殿があり、隕石を女神にみたて、市民はそれを礼拝し、奉仕していた。ギリシャ人たちだけでなく周辺の民族のなかにもこの女神を拝むため、巡礼してくる者は多かった。巡礼者たちは女神に捧げる小さな神殿とライオンの模型を買い、それを奉献する。

エペソの町でキリストの福音と復活とを説くポーロは当然この神殿を崇める市民の烈しい憎しみをかった。使徒行伝によれば迫害は宗教的対立というより、神殿の銀細工職人たちがポーロの布教で自分たちの商品が売れなくなることに不安を感じたことから始まった。デメトリオという職人が仲間を煽動し、興奮した職人たちはまずポーロの二人の弟子を捕え、町の大劇場で抗議集会を開いた。これに群衆が加わった。騒動はこうして起ったのである。

*キリスト教徒とユダヤ教徒は「エルサレム神殿破壊(70年)」を「啓典の民」となって生き延びる事によって「神殿宗教は神殿を破壊されたら終わる」というパラダイムを克服。後世における神殿宗教撲滅の前衛となる。「アラビア人の多神教崇拝の牙城メッカ」を敵に回した最初期イスラム教徒もまたこの理念に縋る展開となり、かくして「第三の啓典の民」が成立する運びとなった。こうした壮絶な展開に欧州が巻き込まれるのは、16世紀宗教革命以降となる。

ユダヤ教徒と(ギリシャ語を話す)ヘレニズム系ユダヤ人の分裂の加速

キリスト教がパレスチナの狭い国から国境を超え、民族を超えて他国に拡がっていけたのはいくつかの外面的理由がある。

ひとつはこの時、ローマ帝国という巨大な帝国によって各国が征服され、その統治下に秩序があり平静が保たれていたことである。すべての路はローマに通じるという諺通り、ローマを中心として各人種や交通路や商業が通じあっていた当時、文化や宗教の相互伝達もかつてないほど容易になっていた。その利点をキリスト教も充分、活用できたのだ。

またローマ帝国内の多くの町には必ずと言ってよいほどユダヤ人が住みつき、きびしくユダヤ教徒の生活を守っていた。これら同胞にむかってキリスト教の布教者たちも語りかけることができたのである。時には彼等はそのためにユダヤ教徒から圧迫を受けたが、しかしポーロのように割礼やユダヤ教を軽視する発言がなければ、おおむねのユダヤ教徒は比較的寛大だった。

だがそのなかでもポーロの功績は特に偉大だった。ポーロはまず、イエスの旧弟子たちがイエスから突きつけられた宿題に彼独自の明確な答えを出したからである。イエスはなぜ非業な死を遂げたか、という衝撃的な疑問は弟子たちにとってその後、ふかい問題となったが、この問題をはっきりと解いてみせたのはポーロだけだったと言えるかもしれぬ。

このポーロの神学にあるキリストの生贄、罪の贖いの秘儀は必ずしも彼の独創ではなくイエスの直接の弟子の心にもあり東方の密儀宗教の影響もあるという学者は多いが、しかしそれを逆に言えば、ポーロの神学はそれらの密儀宗教の影響を意識的に、無意識的に持っていた異邦人たちにも説得力があったということである。

彼の布教が小アジアの各地で成功をおさめたとするならば、それはこの小アジアの人々が既に抱いていた宗教意識に訴える何かがあったからにちがいないのだ。そしてこのことは彼のキリスト教にとって決して不名誉なことではなく、キリスト教とはすべての国民や民族の宗教意識をも含むものであるという大きな証明になるであろう。

キリスト教、遂にローマに到達。

紀元58年とはローマはあの暴君ネロ(在位紀元54年〜紀元68年)が即位して五年目の年である。当時のローマは人口百万。そのうち市民の数二十万。奴隷の数四十万。アウグストゥス皇帝の美化計画が実現して十四区に分れた市には市民たちの住むうつくしい高層アパートや貴族たちの住む豪奢な邸宅が建ちならび、劇場、競技場、壮大な浴場が作られ、各国のあらゆる人種が集まる大国際都市であった。

「この群衆の大部分は故郷を持たないのです。自治市または植民市から、いや地の果てから流れこんだ連中です。ある者は一旗あげるため、ある者は公生活の必要から、ある者は使者としての責務のため、あるいは奔放な心で悪を楽しむため、更に高尚な智識を求めるため、または見物観光のために彼等は集まってきたのです」(セネカ書簡)

(欧州功利主義の起源)セネカの報告通り、そこにはローマ人だけではなくギリシャ人、シリヤ人、ユダヤ人がひしめいていた。さまざまな宗教や信仰があり、あらゆる快楽を楽しむことができた。そして文字通り、人種と宗教の坩堝とも言えるこの大都市のなかに、わずかなユダヤ人が、ひそやかにキリストを信じていた。だがほとんどのローマ市民はこの小さなキリスト教信者の集まりなど問題にもしない。ローマ市民は異国の宗教などとはまったく縁もないローマの神々を祭り、その神々への祭祀を生活のリズムとしていた。そのような彼等の眼から見れば、わけのわからぬキリストの教えなどは遠い属国ユダヤのユダヤ教といわれる宗教の一分派にしかすぎなかったのである。

*「属国ユダヤのユダヤ教」…おそらく主にエルサレム神殿に背を向け、シナゴーグ(在野ユダヤ人会合所)で説教してきたラビ(トーラー(モーセ五書)に漏れた内容をタルムード(口伝ユダヤ教)として語り伝えてきたと称するユダヤ系有識者集団)に導かれたファリサイ派を指す。一方、ユダヤ教の枠内で成立し、ユダヤ教の一分派と見なされるほどユダヤ教的思考にこだわった「エルサレム弟子グループ」もまた、エルサレム神殿破壊(紀元70年)以降、サドカイ派(神殿宗教に寄食する貴族的聖職者階層)同様に消滅もしくは衰退を余儀なくされる。

「 絶対に解決不可能な矛盾の直視だけが、その組織の永続性を担保する」ジレンマ

原始キリスト教団の苦しみは、私の考えでは神の沈黙とキリストの不再臨の謎である。解きがたいこの二つの謎と課題を三度も突きつけられることで、原始キリスト教団の信仰の方向はきまった。これらの謎は彼等を萎縮させ、彼等を絶望させるどころか、逆に信仰のエネルギイにもなったのである。もちろん、この謎の前にひるみ、疲れ果てて脱落する者も出た。しかし残った者はそこから信仰の意味を摑んだのである。不合理ゆえに我信ずというこの信仰の形式が原始キリスト教団を組織的衰弱から防ぎ、その活力を与えたのだと私は考える。

なぜなら、ひとつの宗教はそれが組織化されるだけでなく、神についての謎をすべて解くような神学が作られた途端、つまり外形にも内面にもこの人生と世界について疑問と謎がなくなった瞬間、衰弱と腐敗の坂道を転がっていくのである。それは中世という時代がキリスト教神学の確立であると同時に衰弱期でもあったことによってわかる。

だが原始キリスト教団はこの人生と世界についての疑問と謎とを解くことができなかったゆえに、その信仰は衰えることなく次の世代にバトンを渡せたのである。

「神はなぜ沈黙しているのか」、「キリストはなぜ再臨しないのか」。この二つの課題を解くことができなかったからこそ、信徒たちは悩み、もがき、苦しみ、それらの苦しみが信仰のエネルギイともなっていったのである。

何となくしかキリスト教を理解してない私ですら戦慄したくらいです(というかイスラム教におけるタウヒード(ラテン語表記Tawḥīd, Tawheed, Tauheed )理念(とりあえずアッラーとクルアーンの無謬性だけは信じるスタンス)を知った立場から「ムタズィーラ神学かよ?」という突っ込みが入った)。本物のキリスト教徒ならどれだけ衝撃を受けた事でしょう。「新約聖書は創作文学にして芸術だからこそ素晴らしい」「絶対に解決不可能な矛盾の直視だけが、その組織の永続性を担保する」なる逆転の発想!! 比較的ドキュメンタリーに近い「使徒行伝(ギリシア語: Πράξεις τῶν Ἀποστόλων、ラテン語: Acta Apostolorum)」すら装飾に満ちている事を遠藤周作は容赦なく暴いていきます。しかし、まさにそんな矛盾に満ちた使徒行伝こそが塩野七生もイタリア・ルネサンスとして認めた「12世紀ルネサンス」、すなわちドミニコ修道会やフランシスコ修道会の創設を支えた主要イデオロギーとなったという現実。さて現代人はこの先例から如何なる教訓を引き出すべきなのでしょうか?

さて、私たちはいったいどちらに向けて漂流しているのでしょうか…