「フランスにおける臣民化と市民化の進行」には案外謎が多いのです。

こういう時には胃袋方面から攻めるに限る?

京都産業大学文化学科 国際文化学部 瀬戸野悠樹「フランス料理の起源、発展、現代」

フランス料理の起源

現在のフランス人が食を重んじる理由は祖先であるガリア、ケルトといった民族が非常に社交的で、食べる事がとても好きだった。この事が現代のフランス食文化に大きな影響をもたらしている。

- 当時のヨーロッパの人々は同じような食生活をしていた。パンが中心でチーズなども食し大量の肉を食していたのである。

*中世末に至るまで、ヨーロッパ人は狩猟による肉類を主食としていた。生肉は3日もすれば臭くなるので、長く保存するには塩漬け以外に方法はなかった。

- この頃の食事は「質より量」と言った考えで目の前にある大量の食事を大量に食した。意外にも、当時のフランス人のほとんどが大食漢であった。またテーブルマナーといった、現代では当然のマナーも存在しなかった。

*12世紀までフランスの食事はローストした肉と茹でた野菜のみであった。料理法の点でイタリア人に後れを取っていたが、14~15世紀になると、シチューに近いものが登場する。まだ砂糖は十分になく、蜂蜜を専ら代用していた。

- 少量ずつ沢山の種類を食べる様になるのは15世紀から16世紀にかけてトマトやジャガイモ、ピーマンといった新大陸の作物が流入して料理のバリエーションや彩りが豊かになってから。また、普段の食事も無骨で品数も少なめだったものが、祝祭日にはご馳走が並ぶ様に変化していく。

- ただ、あくまでこれは上流階級の人々の食生活であり下級階級の人々とは少し違う。下級階級の人々はパンは食べるが、基本的にはベジタリアンで肉は食べられなかった。

つまり、フランスの食文化、フランスの料理の歴史の始まりは上流階級、貴族社会からのもので、彼らの食事が現代のフランスの料理の起源となっているのである。

中世ヨーロッパ料理の世界で一般的に用いられた一種の食器。名前は古フランス語の「tranchier」(切削する)に由来する。その起源は古代ギリシャ・ローマやイスラム圏の「平たいパン」まで遡る。フランス語では「トランショワール」という。

- 元来は固くなったパンの欠片であり、肉切りナイフによって四角形に切断され、食べる前の食物をその上に置く、つまり皿として使われていた。王侯貴族の食事では食事が済むと、トレンチャーはソースをかけて食べることもできたが、そうしたトレンチャーは貧しい者へ施しとして与えられることが多かった。

- 後には金属や木の小皿へと発展していくが、その一方では英国におけるヨークシャアー・プディングや食パンを用いたブレッドボウル(The bread plates、The bread bowl)文化やベイクド・ポテト(Baked Potato)文化、さらには南イタリアにおけるピザ(Pizza)文化の起源となっていく。

英単語「trencherman」は、しばしば度を越した飲食に没頭する人を指す。もう1つの使用例は、古くからそして普通に使われるが、他の人の食事の席に入っていく人、本質的には他の人の食べ物をくすねる人のことをいう。

香辛料の登場

最初にフランス料理に変革を起こしたのは十字軍によって11~13世紀にもたらされた香辛料、主にコショウであった。

*香辛料と言えば、胡椒、丁字、ナツメグ、シナモンなどが代表的だが、大半は熱帯植物で、東洋が原産である。その中でも胡椒は最も需要が多く、古代から南インド西側のマラバール海岸一帯で栽培されていた。エジプトもインドから輸入し、中国では、胃や腸の良薬として大切に扱っていた。ギリシア・ローマ時代には、インド洋からの南西風「キッパロスの風」に乗って、一獲千金を夢見た商人が、命懸けでギリシア・ローマからインドまで胡椒の買い付けにやってきた。ローマ皇帝もインドの胡椒が帝国になき唯一物と嘆いたという。

- 胡椒はジェノヴァ人との商戦に勝利してレパント海の覇者となったヴェネツィアの商人達から「天国の種子」と呼ばれ、16世紀まで同じ重さの金と取引されていた。傷みかかった肉の臭みを消して味を良くすると同時に、防腐剤として殺菌力があるため引っ張り凧で、供給が間に合わなかったのである。

*最近では「防腐剤としての使用」説は否定されている。

- 最初にレシピを執筆したのはシェフのギョーム・ティレル(Guillaume Tire)、通称タイユヴァン(Taillevent)と呼ばれる人物の登場と共に始まった。それまで料理の伝承はシェフから弟子への口答による説明だけで伝えられていたのだが、彼は印刷機が発明されるよりも前の1380年頃に著された『ル・ヴィアンディエ Le・Viandier』で初めて手書きのフランス語で成文化。当時、文芸と芸術を保護し賢明王とも呼ばれた国王シャルル5世(在位1364年〜1380年)がそれを命じた結果であった。

- この著作は現在でも、パリの国立図書館とヴァチカンの図書館にも保管されている。そこに残されたレシピの特徴は、主にソースや香辛料が重視されている事で、ここにも香辛料が出てくる。その一方で小麦粉やバターなどの油性のものなどは一切使われていない。ホワイトソースなどがレシピに登場してくるのは、あくまで17世紀以降なのである。

- そのレピシによれば16世記までのフランス人貴族はあくまでパンや果物はほとんど食べず、肉類、特にパイやパテばかり好んで食べていたらしい。また一般市民はおろか貴族達でさえナイフやホークなどを使わずに手で食べていた。

*『テーブルのレイアウトは中央正面の少し高い台で(〜中略〜)高座とし、コの字型に配置。(〜中略〜)会食者はベンチに壁を背にテーブルに沿って座る。』 *『テーブルは組み立て式脚部(トレッスル)に板をのせ、全体に2重にテーブルクロスをかける。』

*『パン切り係が堅焼きパンを切ってパントランショワールを作り、取り皿として身分の高い人から配る。』

- 当時は、食卓にたくさんの料理を並べて会食者が思い思いに取り分ける現在の「ヴァイキング」スタイルに近いもので、皆が好きな物を取り分けた後の料理はまだ残っていたとしても片づけられ、次々と新しい料理が運ばれてくる。全ての料理を食べる必要はなく、全体のごく一部を好みに応じて食せばよかった。

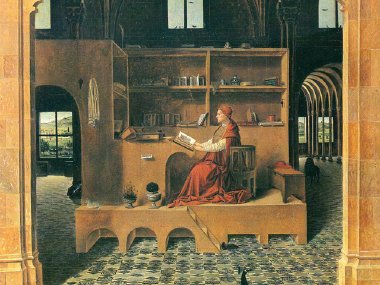

中世ヨーロッパの風景 「騎士の宴会」

- また、大宴会などでは料理を片づけている合間に音楽や演芸師などが芸を披露し空白の時間をうめていた。このスタイルをフランス式サービス、または空間型サービスと言い現代のサービス方法とはあきらかに違っていた。

フランス貴族の香辛料の使い方の特徴として、料理に高価なコショウを惜しげもなく使用してみせることで一般市民の食生活と差別化した点が挙げられる。大航海時代が始まって香辛料の値崩れが起こり希少性が薄れると、フランス料理は「如何にして一般市民との差別化をはかるか」を新たな課題とする様になった。

シャルル5世(Charles V, 1338年〜1380年)

フランス・ヴァロワ朝第3代の王(在位:1364年〜1380年)。賢明王(ル・サージュ、le Sage)と呼ばれる。

①最初にドーファン(Dauphin;海豚公)の称号を有した王太子。

- ドーフィネ伯だったアンベール2世は、税を徴収する能力がなく破産寸前であり、唯一の子供であった男子の死後は後継者もいなかったので、当時神聖ローマ帝国領であったドーフィネを売り払うことにした。皇帝も教皇も興味を示さなかったため、フィリップ6世が買い取ることになった。合意では、将来の国王になるジャン2世の物になるはずであったが、ジャン2世の嫡子であるシャルルがドーファンとなる。彼は11歳でしかなかったが、すぐに権威行使の現場に直面し、高位聖職者ならびにドーフィネの家臣たちから臣従礼(オマージュ)を受け取った。

- 1350年4月8日、タン=レルミタージュで父の従妹ジャンヌ・ド・ブルボンと結婚。あらかじめ教皇から近親婚の特免状は得ていたが、おそらくシャルル6世の精神異常や、シャルル5世の他の子供の虚弱さはこの近親性に起源があると考えられている。結婚は、ペストによってもたらされた母と祖母の死によって延期されていた。当時ヨーロッパ中で猛威をふるっていたペストの拡散を緩和するために、王侯の集結は限定されており、結婚は近親者の間で執り行われた。

- ドーフィネの支配はフランス王国にとって貴重であった。というのもドーフィネは古代から地中海とヨーロッパ北部を結ぶ商業上の大動脈ローヌ川を抑えており、教皇の支配する街であり中世ヨーロッパにおいては、無視することのできない教皇の文書行政の中心地であるアヴィニョンと直接交渉することができたからである。その若年にもかかわらず、シャルルは自分の家臣たちに顔を売ることに専念し、争っている家臣の一族同士の争いを止めさせるために仲裁などをし実用性ある経験を獲得。

- ちなみにこれを契機にドーフィネ地方からフランス王宮に(アルプス産の牛乳や濃い生クリーム、近郊で作られる硬質チーズなどを原材料とする)グラタン料理が伝わっっとされている。

ドーフィネ風ジャガイモのグラタン(仏Gratin Dauphinois): フレンチとイタリアン

②1349年に罹った病気(腸チフスとも結核とも)の後遺症から、言われているように瘦せっぽちではない(病気明けの1362年には73kg、1368年には77.5kg)が、虚弱な体質は彼を馬上槍試合や戦場からは遠ざけた。右手は腫れ上がっており、重いものを持つことはできなかった。

- その一方で精神の面においては明敏な感覚を持ち、国王として何ら欠けるところはなかった。溌剌とした精神を持ち、まさしくマキャヴェリ主義者であった。シャルル5世の伝記作家であるクリスティーヌ・ド・ピザンは彼のことを“sage et visseux”(賢明にして狡猾)と書いており、ランカスター公ジョン・オブ・ゴーントは“royal attorney”(国王の代理人)と認めた。彼の気性は父とは全く違っていて、ジャン2世は中身のない激怒を顕わにしたり、自分の周りにはお気に入りしか取り巻かせなかったりする男であった。すぐに人格の不一致による不和は公然のものとなった。

- 膨大な蔵書を有し、アリストテレスの「国家論」(ニコラ・オレームの貨幣論に影響を与えた)、教父アウグスティヌスの「神の国」などの古典をフランス語に翻訳させている。その他にも、ドル司教エヴラール・トレモーゴンらに命じて政治的パンフレットである『果樹園丁の夢』、『老いた巡礼者の夢』などを出版させ、フランス教会の独立(ガリカニスムの始まりとも言われる)を主張した。またシェフのギョーム・ティレル(Guillaume Tire)、通称タイユヴァン(Taillevent)と呼ばれる人物に命じて1380年頃、フランス料理の最初のレピシ集「ル・ヴィアンディエ(Le・Viandier)」をフランス語で執筆させた事でも知られる。

- 極めて教養の深い人物でもあり、クリスティーヌ・ド・ピザンは彼のことを次のように書き記している、つまり、完璧な教養の持ち主であり、七自由科(教養諸科、リベラルアーツ、文法・修辞・弁証法と算術・幾何・音楽・天文学の7つ)を修めている、と。一方で敬虔だが迷信深い国王でもあり、長い間執拗に襲いかかってくる運命によってなかなか継嗣ができなかったし、当時の医師には手の出しようもない数々の健康上の問題のために篤信家であり、占星術の信奉者になった。セレスタン(天上)修道会の発展を後援し、彼の蔵書の7分の1を占星術、天文学、予見に関する書籍が占めており、当時の教会や大学の見解あるいは彼の顧問官たちのそれと意見の対立をもたらすこともあったが、シャルル5世の信仰は個人的な領域に留まっており、政治的な決断には何ら影響を与えなかった。

- フランス王家の紋章を変更した事でも知られ、小百合紋(百合の花を無数に散らせた紋章)から、百合の花の数を3つにした紋章に変更した。

③百年戦争のさなか、1356年のポワティエの戦いに敗れた父がイングランドに捕囚の身となったため、王太子のまま摂政として困難な国政を担当した。

- 当時フランスは疲弊の極にあり、大諸侯、わけても叛服常無き王族シャルル・デヴルー(ナバラ王カルロス2世、エヴルー伯シャルル)の画策に悩まされた。エティエンヌ・マルセル指導下のパリの反乱および1358年のジャックリーの乱を鎮圧し、父の虜囚直後に結ばれたロンドン条約の批准・履行を拒否し、イングランドと新たにブレティニ・カレー条約(1360年)を結ぶことに成功。

- 現在の税金の基礎となる定期的な臨時徴税(矛盾した表現であるが)を行ったり、常備軍・官僚層を持つなど、後年の絶対王政のさきがけを成した。また、彼に仕えた軍人・官僚の中から、シャルル6世時代のマルムゼ(グロテスクな顔の小人)と呼ばれる官僚が現れた。

- 中世末期の行政機構の研究家フランソワーズ・オトランはシャルル5世を税金の父と呼ぶ。貨幣政策においては、リジュー司教ニコル・オレームらの学説に従い、貨幣価値を安定させて貴金属含有率の高い通貨を発行し続けた。祖父や父が貨幣の貶質によって利益を得ようとしていたのとは対照的であり、このことが臨時的な課税の恒常化に役立ったとされる。

- 軍事面では、名将ベルトラン・デュ・ゲクランを重用し、イングランドに奪われた国土を回復すべく行動を起こす。コシュレルの戦い(1364年)でイングランド軍の支援を受けたカルロス2世の軍を撃破した。この勝利はカルロス2世のフランス王位請求を断念させただけではなく、彼がエヴルー伯としてノルマンディーに持っていた領土を取り上げ、そこがイングランドの橋頭堡・進行路になることを防いだ(その代償としてカルロス2世は南フランスに領地を与えられた)。さらにブレティニ・カレー条約での休戦による解雇で、社会不安(ルティエやエコルシュール(生皮剥ぎ)と呼ばれる盗賊化した傭兵が略奪行為を行ったことによる治安悪化)の原因であった傭兵隊をカスティーリャ王国援助に誘導し、あわせて外交上の成功を収めた。

- 解雇された傭兵達は、エドワード黒太子の支配する治安の安定したアキテーヌからは追い出され、アヴィニョン教皇庁周辺に屯していた。これらの傭兵隊を討伐しようとするラ・マルシュ伯らの軍勢は敗北した。また、オスマン帝国に対する十字軍として東方に派遣した傭兵達は、金だけを受け取って神聖ローマ帝国領内で略奪を働いた後、またフランスに戻ってきていた。

- 一方、スロイスの海戦以来壊滅状態にあったフランス艦隊を再建するために、ノルマンディーの兵器工廠クロ・デ・ガレをフル稼働させ、多くの艦船を建造させた。また、フランス提督職(amiral de France)をフランス大元帥(コネターブル・ド・フランス(fr))と同様の特権を保持する職として復活させ、ジャン・ド・ヴィエンヌをその職に任じた。ヴィエンヌは副官エティエンヌ・デュ・ムスティエらとともに、ワイト島やライ、ウィンチェルシー、ポーツマス、ヘイスティングス、グレーヴゼンドなどイングランド本国の沿岸地帯を襲撃して回り、イングランド側を大いに悩ました。

- また、カスティーリャとの同盟の成功は、その海軍力の利用を可能にし、同国の援助を受けた1372年のラ・ロシェル沖での海戦のフランス側の勝利は、イングランドの制海権に対する威信を揺らがせた。

- また治世下の1377年に、グレゴリウス11世(在位:1370年 - 1378年)がアヴィニョンからローマに戻り、教会大分裂が起きている。

戦闘を避け、敵の疲労を待って着実に城・都市を奪回して行く戦法、適切な妥協を含む外交手腕などの現実的な政策により、治世末にはブレティニ・カレー条約で失われた領土をほぼ奪回。カレー、バイヨンヌ、ボルドー(実質上イングランド軍が駐屯し、占領していたシェルブールはカルロス2世の所領で、ブレストもブルターニュ公ジャン4世の土地であった)のイングランド軍を完全に駆逐せず、停戦したのも現実的な計算が働いたためである。

ヴェルナー・ゾンバルト「恋愛と贅沢と資本主義(Liebe, Luxus und Kapitalismus、1912年)」によれば「宴席の贅沢化」の発端はフランス王フィリップ4世(在位1285年〜1314年) / ナバラ王フェリペ1世(在位1284年〜1305年)が、軍隊にアナーニの別荘にいた教皇ボニファティウス8世(在位1294年〜1303年)を襲撃させ憤死に追い込んだアナーニ事件(1303年)まで遡るといいます。

- これ以降、教皇はフランス王の言いなりとなり、ローマ教皇の座もローマからアヴィニョンに移され アヴィニョン捕囚期(1309年〜1377年)となるが、失われた権威を回復すべく連日の様に豪勢な宴会を催す様になると同時に「教皇の領主化」が始まってしまう。

- 当時年間定例行事を豪華にしたり、使用人を増やしたりするのは招待客を一人でも多く集め、少しでも多く満足感を与え、自らの名声を高める為だったが、この頃より次第に主催者側も自ら享楽を追求する様になっていく。すなわち毎日の食事にも工夫が凝らされる様になり、テーブルマナーも洗練されていく。出版文化が発展して書斎が日常生活に大きな役割を占める様になると、これを好きな絵で飾る様になる。こうしてイタリア・ルネサンスの展開と表裏一体を為す形で(教皇を含む)イタリア君主の間で贅沢が蔓延していったのだった。

フランス宮廷料理の嚆矢

フランスの国王アンリ二世にイタリアから嫁いできたカトリーヌ・ド・メディシスは、専属の料理人を連れてきた。メディチ家は東方との香辛料の取引で財をなした家柄であり、この縁組によってフランス宮廷は金と等価の香辛料並びに貴重な砂糖という2つの宝物が容易に手に入るようになったのだった。

*1533年、フランソワ1世の子供アンリ2世は、父王の思惑通り、メディチ家のカトリーヌ (大ロレンツォの曾孫) と結婚した。また、1600年には、アンリ4世の許へ同じくメディチ家のマリーが嫁いだ。メディチ家のお姫様達のお輿入れの際には彼女達の料理人も含めて、多くの従者を同行してきた。全てが新しく、華やかであり、かくしてイタリア料理に対する熱が高まるにつれて、その流行が生まれた。

- カトリーヌ・ド・メディシスの専属のシェフ達によってフランスの宮廷内で作られた料理が、現代にも伝わるフランス料理の始まりとなる。食事の主体であった肉が減り (牛肉などはあまり食べる機会はなく、大方は豚肉を食べていたであろうと思われる)、魚や野鳥、鹿肉がメニューに登場してくる。これがきっかけとなってフランス料理に変革がもたらされ、ブルボン王朝宮廷で最盛期を迎え、17世紀以降台頭したロシアのペテルスブルグ宮廷などへも広がっていく。

*当時、イタリアは料理の先進国で、料理技術の最先端がフランスへ伝えられた。伝わった料理法は、スープとソース類、野菜のトリュフ、グリンピース、アーテチョーク (朝鮮あざみ) 、ブロッコリーとその料理法、デザート類、リキュール (薬用酒) などである。トリュフは珍味の高価な「きのこ」だが、フランス人はこの味を覚えて病みつきになったという。グリンピースやアーテチョークは栄養学上大切な野菜となった。ケーキやクリームのデザート名もイタリア語が起源のものが多く、リキュールも以後フランスで数多く作られるようになった。

オニオンスープ - Wikipedia

- 「フォアグラを食べること、牛や山羊の乳からチーズを作ること、ブドウを発酵させてワインを作ること、さらにそのワインから酢(ビネガー)を作ること、捕獲した獲物の肉は熟成(フザンダージュ)させたほうが旨いという考え方、香辛料やハーブを薬用や消臭に使う方法など今日のフランス料理の技法や考え方等は、古代ローマですでに行われていた。古代ローマ時代から発達したイタリアの高級料理が前記の様にフランスに伝わり、現在のような格調ある料理の基礎をつくったといわれている。」

フランスの食生活- またフランソワ1世に輿入れしたカトリーヌ・ド・メディシスはフランスに陶器類の文化をもたらし、1602年にオランダ東インド会社が設立されると中国や日本の磁器がヨーロッパに輸入されるようになって白磁が圧倒的な人気を誇り、王侯貴族達がオスマン帝国宮廷にならって競って美しい白磁器を求めるようになった。そして十八世紀に入るとザクセン公国追王のフリードリヒ・アウグスト一世が錬金術師のJ.F.ベッドガーに命じて白磁を研究させて造成に成功し、1710年に「王立ザクセン磁器工場」を設立し、これが現在のマイセン窯となり、ここからヨーロッパに白磁器の文化が広まり、フランス料理においても白いお皿が使用されるようになっていく。

- その一方でブルゴーニュの料理人フランソワ・ピエール・ラ・ヴァレンヌが「フランス料理人(1653年)」を出版するに到る過程では、むしろアンリ4世に輿入れしたマリー・ド・メディシスの影響の方が大きかったともいわれている。

ただ歴史のこの段階に到ってもフランス料理の主目的はあくまで「貴族と庶民の食卓を差別化する事」にあり、しかもその味付けも現代の繊細なそれに比べて随分と大まかであった。

*一方英国ではサンディー・ディナーの残り物で平日を過ごす慣習故に家庭レベルで発酵調味料や(廉価化した)香辛料を使った「味の創意工夫」が流行。この動きが最終的にカレー粉やウスターソースの開発に結実する事になる。

17世紀はフランス料理界における変革の年として記憶されている。その震源地となったフランスの南部や東部はクリュニー(Cluny)修道会やシトー会(Ordo Cisterciensis)といった修道会運動発祥の地でもあった。建築文化的にはノルマンディー地方やイベリア半島北部のアストゥリアス地方やシチリア島及びナポリやイングランドといった「ノルマン人の跋扈範囲=初期ロマネスク建設発祥地」との関係がかなり深く、当時の交流の痕跡を食文化にも留める。

- シトー修道会発祥の地でもあるブルゴーニュ(Burgundian)のディジョン(Dijon、フランス中部に位置するブルゴーニュ地域圏の首府で、かつてのブルゴーニュ公国首都。マスタード生産地としても知られる)出身。

- フランス料理の歴史を語る上で欠かせない「フランス料理人(Le Cuisinier françois、1651年)」の著者として知られる。中世料理とイタリア・ルネサンス料理の影響を払拭する先陣に立ったルイ14世時代におけるフランス人シェフの代表格(当時は他に「Le Jardinier françois (1651年) 」と「Les Délices de la campagne (1654年)」と「 Les Délices de la campagne (1654年)」のNicolas Bonnefon、18世紀中旬まで改訂が続けられた「Le Cuisinier royal et bourgeois (1691年)」のFrançois Massialotといった人物が居た)。

- パリで1653年に出版された「フランス料理人」は75年の間に30版を重ねた。たちまちアムステルダム(1653年)とハーグ(1654年〜1656年)で海賊版が特命出版され、ロンドンで1660年に出版された版は英語に翻訳された最初の料理本となって1815年までに250版版を数え、25万部が印刷されて英国料理の世界に専門用語の標準化といった基本フォーマットを与える事になる。

①それまで中世宮廷料理の味はレパント交易を通じて購入される異国情緒に溢れ高価な香辛料、すなわちサフラン(saffron)、シナモン(cinnamon)、クミン(cumin)、ジンジャー(ginger)、ナツメグ(nutmeg)、カルダモン(cardamom)、ニゲラ(nigella)、楽園の種子(seeds of paradise、Grains of Paradise、西アフリカにおいて香辛料として使われるショウガの種の一種)が多ければ多いほど良いといった粗雑なものだった。

- これらが辛子ペーストやパセリ(parsley、和蘭芹)、タイム( thyme) 、ベイリーフ(bayleaf、月桂樹の葉)、チャービル(chervil、茴香芹)、セージ(sage)、タラゴン(tarragon)といったハーブに置き換えられ、しかもこうしたハーブをブーケガルニとして用いる方法まで初めて文書に残されたのである。それはもはや事件であったといってよい。

- ブーケガルニ(bouquet garni)…bouquetの転用語とgarnirの合成語で、それぞれの語源はノルマン語のbosc(木)とフランク語のwarnjan(備えつける))。パセリ、タイム、ローリエ、エストラゴンなどの香草類を数種類束ねたもので(単一の香草を用いた束はブーケ・サンプル (bouquet simple)という)、煮込み料理などの風味付けに用いられ、供する際には取り除かれる。ガーゼなどの袋に入れて使用されることもある。地方や用途に応じて香草の種類は変わる。

②またカリフラワー(cauliflower)、アスパラガス(asparagus)、エンドウ豆(peas,)、キュウリ(cucumber)、アーティチョーク(artichoke)などの野菜が新出。国内流通経路の改善結果とされる。

- カリフラワー(Cauliflower、学名:Brassica oleracea var. botrytis)…原産地は未だ明白になっていない。地中海沿岸原産のケール(Kale, Borecole、学名:Brassica oleracea var. acephala)など栽培されていた野菜から、突然変異によって生まれた、あるいは近東を原産地とするものが、ローマ帝国の衰退後にアラブ人の手によってヨーロッパに伝えられた、などと言われている。ケールなどで開花前の蕾を食用にすることは古代から行われ、紀元前540年頃の記録にも残っている。これは現在の食用菜の花(はなな)やカイランと同様で、今日見られるようなカリフラワーは、この用途に適した変異種が選抜されたものと考えられる。15世紀にイタリア、フランスで栽培されはじめ、16世紀になるとヨーロッパ全体に広まり、品種改良も進んだとみられる。18世紀頃にはインドで熱帯でも栽培できる品種が開発された。日本には明治初期に渡来。花梛菜(はなはぼたん)、英名カウリフラワーと紹介され試作されたが、食用としても観賞用としても普及しなかった。 第二次世界大戦後に進駐軍向けに栽培が行われ、日本での洋食文化の広まりと、改良種の輸入、栽培技術の進歩により昭和30年頃から広く普及した。

*ルイ15世の愛人として知られるデュ・バリー伯爵夫人は、いくつものカールを積み重ねたかつらを頭につけており、それがカリフラワーの花蕾を連想させるものであったことから、カリフラワーを使った料理の多くにデュ・バリーの名がつけられることとなった。

- ブロッコリー(英語:Broccoli、学名:Brassica oleracea var. italica)…原産地はキャベツと同じ地中海沿岸。花を食用とするキャベツ系原種が交雑を繰り返すことでブロッコリーへと発達したと考えられている。古代ローマでは既に食用とされていたが、栽培が盛んになったのは15~16世紀頃。イタリアからヨーロッパに普及したのは17世紀頃とされる。

*さらに19世紀後半から20世紀前半にかけてのアメリカでは流通革命(機関車や汽船の導入と冷蔵技術の発展)によって全土で一般庶民が口に入れられる様になった。③流通経路改善の効果はそればかりではない。肉や魚も比較的新鮮な状態で食卓にのぼる様になり、香辛料で舌を麻痺させたりパイ皮などで包み焼きにする代わりに素材の味を引き出す薄味のソースを使い、剥き出しにした素材を視覚的にも楽しむ様になる。

- 塩漬けの食材と甘い料理の峻別が遂行されたのもまたこの時期であり、それはイタリア・ルネサンス期に輸入された料理理念との訣別をも意味したのである。

④またビスクやペシャメル・ソースのレピシが初めて記された事でも有名である。また伝統的パン粉料理に加えブーケガルニだけでなくルーやフォン・ド・ボーやラードやバターを使ったスープやソースが登場。(それまで供給品質の不安定さから敬遠されてきた)牛乳や卵(卵白・卵黄)が使用される様になったのもこの頃からとなる。ブイヨン(肉汁スープ)が洗煉されフランス語で「完璧」を意味するスープ「コンソメ」が完成したのも一般にこの時期とされる。

- 「バルシチ・チスティー(Barszcz czerwony 、貴族のボルシチ)」…同時期ポーランド貴族も庶民の食べる「具沢山の濁ったボルシチ」を洗煉させ、全ての具材を出汁取り素材として使い捨てにして透明で味わい深いスープのみを抽出するのに熱中した。

⑤オランデーズソースと似たソースをかける「香ばしいソースをかけたアスパラガス( Asparagus in Fragrant Sauce)」の記述もある。

- 「新鮮なバター、少々の酢、塩、ナツメグ、そして卵黄を合わせてソースを作る。凝固させないよう注意する("avec du bon beurre frais, un peu de vinaigre, sel et muscade, et un jaune d’œuf pour lier la sauce")」。ただし同時代の他のレシピを見ると卵黄は使わずバターのみで乳化しているケースも。

⑥印刷された最古のミルフィーユのレシピが含まれていいた。またジャム、ゼリー、シロップ、コンポート(シロップやワインで果物を煮詰めた菓子。 野菜や肉を煮込んだものも含む)、フルーツドリンクの多種多様なレシピに加えサラダのセクションを備えていた。

要するにこの時期の欧州ではそれまで見向きもされてこなかった郷土料理が料理人の絶え間ない努力によって宮廷料理として洗煉され、体系化されていったのである。

古代エジプトに起源を持つとされ、ギリシャ人には医薬品と調味料として利用されました。ローマ人はギリシャ人を真似て食料と医薬品の両方の目的で利用し、ヒステリーや蛇毒、腺ペストなど、様々な疾病の治療薬と考えていました。

ローマ人によってフランス北部にもたらされ、そこで修道士に栽培されるようになりました。9世紀までには、修道院はマスタードの販売により相当な収入を得るようになりました。マスタードという言葉の語源は、ブドウのマストを意味するMostoであると考えられています。マストとは若い未発酵のワインのことで、それにフランスの修道士がマスタード種子のすり潰したものを混ぜていました。

我々が今日使っている加工マスタードは、フランスのディジョン市で13世紀に始まったもので、マスタード愛好家であったアヴィニヨンの教皇ヨハネ22世の支援を受け発展しました。教皇は、ディジョン市の近くに住んでいた職のない甥っ子のために、Grand Moutardier du Pape(教皇付きの大マスタード職人)という役職を作ったことで知られています。

19世紀初め、イギリス人が世界で初めてマスタードの製粉を始めました。彼等はマスタードの種子の中心部を細挽きし、マスタードを産業用食材として確立しました。今日私達がよく知っている黄色いマスタードは、1904年にニューヨーク州ロチェスターで発案され、ホットドッグとの相性のよさから人気を博しました。

この古来の種子は、今日では何千もの食品に不可欠な食材となり、その様々な特性のためますます利用されるようになっています。

クリームベースの滑らかで濃厚な味わいのフランス。本来は裏漉しした甲殻類(ロブスター、カニ、エビ、ザリガニ等)のクーリをベースとして作られる。また燻製にしてピューレした野菜を使ったクリームベースのスープもビスクと呼ばれることがある。

- クーリ(仏: Coulis)…ピュレしてから裏漉しした野菜や果物から作られるどろっとしたソース。語源はラテン語で「漉す」を意味するcōlāreの過去分詞型cōlātusが変化した俗ラテン語cōlāticusに由来する古フランス語のcouleisである。野菜のクーリは、一般に肉料理や野菜料理に利用される。またスープや他のソースのベースとして利用されることもある。果物のクーリはデザートに添えられる。例えば、ラズベリーのクーリと煮リンゴは人気のある組み合わせである。この言葉は元々は調理した肉から出る肉汁を意味していた。今日では、甲殻類のピュレを用いたスープ(ビスク)を指すこともある。

- ピュレ/ピューレ(フランス語:purée)…主に野菜もしくは果物の食材を生のまま、あるいは加熱し、電動ミキサーなどですり潰した後、細かな網状のピュレ用器具(裏ごし器)を通過させて、とろみのあるやや滑らかな半液体状にしたものを指す。ソース類のベースとして、あるいは焼菓子やタルト・パイなどの生地に乗せたりと、多様な用いられ方をする。また肉類、エビなどをピュレ状にしたものが用いられることも珍しくない。なおフランス料理では、食材にじっくり火を通し 流れるくらいのペースト状にしたもの、果物のピュレにシロップを加えて液状にしたもの(で料理の付加食材として用いられるもの)を「仏: coulis クーリ(あるいはクリ、クーリー)」とも呼ぶ。

一般にフランスのビスケー湾に由来すると考えられているが、甲殻類を2度調理する(bis cuites)ということに由来するという説もある(お菓子のビスケットと同じくフランス語の「二度焼き=ビスキュイ(biscuit)」が語源)。調理の過程で材料となる甲殻類をまず殻のまま軽くソテーし、その後ワインや香味材料と共に煮込んで漉し、さらにクリームを加えて仕上げるからである。

- 市場に出荷できない不完全なところのある甲殻類や売り物にならない細い足などの部分から甲殻類のうま味を最大限に抽出する料理。

- 伝統的なビスクでは、殻も滑らかなペースト状にすり潰し、スープにとろみをつけるために加える。ビスクを濾す前に米を加えてデンプン質のとろみを付ける場合もあり、米は濾して取り除くかピュレーしてビスクに加える。海鮮のビスクは、伝統的に下皿付きの持ち手が2つついた浅いカップか、マグカップに入れて供される。

クリームベースで甲殻類を含まないスープをビスクと呼ぶこともある。この場合、火を通した具材をフードプロセッサやフードミルでピューレにして作られる。スカッシュ(カボチャやズッキーニの類)やトマト、マッシュルーム、赤パプリカ等を用いるのが一般的。

このソースの名が最初に使われたのは、フランス料理の基本として75年間で約30版を重ねたラ・ヴァレンヌ著『フランス料理人(Le Cuisinier Français 、1651年出版)』。そこではこのソースはブルターニュの行政官マルキス・ド・ベシャメイユの機嫌を取るために名付けられたとされているが、実際の起源については諸説ある。

- イタリアでは、カトリーヌ・ド・メディシスのトスカーナ州出身料理人が発明し、17世紀にイタリアからフランスに伝えたとされている。

- フィリップ・ド・モルネー(Philippe de Mornay)が、モルネーソース、リヨネーズソース、ポルトソース同様に発明した。

- 17世紀の財務官で、ルイ14世の名誉主任執事であるルイ・ド・ベシャメイユ( Louis de Béchameil)マルキ・ド・ノワンテル(Marquis de Nointel))1603年〜1703年)が発明した。

- ルイ14世の宮廷シェフであるフランソワ・ピエール・ラ・ヴァレンヌ(François Pierre La Varenne、1615年 - 1678年)が発明し、当時のルイ・ド・ベシャメイユに敬意を表しソースを名付けた。

多くのシェフはルイ・ソルニエ著「フランス料理総覧」によるオーギュスト・エスコフィエのレシピ「白いルーを牛乳で溶いて、塩、タマネギにクローブを刺し、20分間調理する」を権威と考える。

- フランス料理の基本的なソースのひとつでホワイトソース(英:white sauce)またはソース・ブランシュ(仏:sauce blanche)を牛乳で溶きのばしたもの。

- 熱した牛乳を撹拌し、小麦粉とバター(バターと小麦粉は1対1)を加熱して混ぜたルーに徐々に加え、濾して仕上げる。また、小麦粉とバターを練り込んだ合わせバターのブール・マニエを、熱した牛乳に加えて泡立てて作ることもできる。ソースの濃さは、牛乳と小麦粉の分量によって調節される。

これをベースに材料を追加して、多くの伝統的なソースが作られる。

17世紀におけるフランス宮廷料理のレシピに初出。おそらく庶民向けの郷土料理を洗煉させる形で加えられたもの。

- 小麦粉をサラダオイルやバターなどの食用油脂で炒めて調理したもの(カレー用のルーは焦げるまで調理する場合もある)。「ルウ」とも表記(品名では「ルウ」と表記)。白いホワイト・ルーと焦げ色をつけたブラウン・ルーがあり、料理によって使い分けられる。前者は最終加熱温度が120℃前後なのに対して、後者は160~180℃に達する。

- 伝統的なフランス料理の基本ソースのうち、ベシャメルソース、ヴルーテソース、エスパニョールソースのとろみづけに使用する。

デンプンがα化し、各種ソースやカレー、シチューなどの料理のとろみを出す。

フォン・ド・ヴォー(フランス語: fond de veau)

フランス料理の基本となる出汁であるフォンの一種。「仔牛のフォン」を意味する。やはり「フランス料理人」が初出とされる。

- フォンは大きく「茶色のフォン(フォン・ブリュン:フランス語: fond brun)」と「白色系のフォン(フォン・ブラン:フランス語: fond blanc)」の2系統があり、主にシチューのベースになったり、ソースを作るのに用いられる。素材を焼いてから煮ればメイラード反応のために茶色の、生から煮出せば白色のフォンになる。

- フォン・ド・ヴォーは茶色系フォンの一種である。子牛の骨やスジを焼き色がつくまで炒めるかオーブンで焼いてから、ブイヨンや水に入れ、弱火でゆっくり煮込む。これにタマネギやセロリなどの香味野菜と香辛料、トマト(生あるいはピュレ)を加えて、更に煮込んで作られる。アクや余分な脂肪を根気良く取り除きながら、汁が濁らないように注意して煮込んでいくのが澄んだフォンをつくるコツである。

- 仔羊の出汁はフォン・ダニョー(fond d'agneau)、シカ、イノシシ、ウサギやウズラなど野鳥獣の出汁はフォン・ド・ジビエ(fond de gibier)と呼ばれ、これらはいずれも褐色系のフォン(フォン・ブリュン)の一種である。フォン・ド・ヴォーを更に漉しながら煮詰めた濃厚なソースはグラス・ド・ヴィアンドと呼ばれている。

- 一方、白色系のフォンには、鶏のフォン(フォン・ド・ヴォライユ:fond de volaille)や魚のフォン(フュメ・ド・プワソン:fumet de poisson)がある。

フランス7大ソースの一つに数えられている「エスパニョール・ソース」の原料の一つでもある。

主にフランス料理において主にスープのベースとして用いられる出汁。英語圏では「ブロス」(Broth)、イタリア語圏では「ブロード」(Brodo) と称する。やはり「フランス料理人」が初出とされる。

- フランス料理の味の基本となるダシは、大きくブイヨンとフォンに分かれる。主としてポタージュをはじめとするスープの基本素材となるものがブイヨン、ソースの基本素材やシチューのベースになるダシがフォンである。

- 野菜から出る甘みがソースの味を邪魔する心配がないので、フォンと比べて野菜の味をより強く出す。牛、鶏、魚などの動物質を野菜などとともに長時間煮込んで作るが、この全体がポトフ、汁の部分を取り出したものがブイヨンである。コンソメは出汁をさらに調理して作る、それ自体がポタージュの一種のスープ料理である。

- 日本では簡便な固形調味料としての印象が強いが、本来ブイヨン10リットルを作るには、牛すね肉4kg・牛の脛骨2kg・鶏1羽・鶏がら6羽分・タマネギ2個・ニンジン3本、さらに香味野菜(ミルポワ)のセロリ・ネギ・ブーケガルニと大量の材料を使う、もっとも贅沢なダシの取りかたである。これらを弱火で8時間ほども煮込み、煮込んでいる間はしっかりとエキュメ(あく取り)する。ひき肉と刻み野菜を比較的短時間で煮込むという簡略化した手法もある。

- イタリア料理における「ブロード」は、使用する材料により肉のブロード (brodo di carne)、魚介のブロード (brodo di pesce)、野菜のブロード (brodo di verdure) に大別される。他の料理の素材として使う他に、そのままスープとしても供される。

フランス7大ソースの一つに数えられている「エスパニョール・ソース」の原料の一つでもある。

伝統的なフランス料理でのソース作りのベース。「エスパニョール」(Espagnole)はフランス語で「スペインの」を意味するが、このソースはスペイン料理とあまり関係ない。

- 「20世紀米国が生んだ冷製スープ」ヴィシソワーズの考案者であり古典『Gourmet's Basic French Cookbook 』を著したルイ・ディアはこう説明する。「フランス料理で最も重要な基本ブラウンソースがsauce espagnoleと呼ばれるには由来がある。ルイ13世のアンヌとの婚姻で、スペインの料理人が結婚祝宴の料理を支援し、フランスの濃いブラウンソースをスペインのトマトで改良することを主張した。この新しいソースは瞬く間に成功をおさめ、考案者に敬意を表して名付けられた」。

- 1877年に出版された『Kettner's Book of the Table』には、全く異なる説明がある。「ブルボン家がルイ15世のもとスペイン王に即位させた際、スペインの流行がパリに届き、フランスの料理人がスペインのポトフ「オジャ・ポドリーダ」からヒントを得て、Spanishと呼ばれる新たなブラウンソースを作った。フランスのポトフの具は牛肉であるが、スペインではベーコン、ハム、エストレマドゥーラ州の赤ソーセージの燻製である。(中略)ルイ・ド・ルヴロワ・ド・サン=シモン (Saint-Simon) は大量のモンタンチェス (Montánchez) のハムを自宅に送った。そこではハモン・イベリコが流行していたが、評判を得るような独自のハムを作っていなかったため、非難されることはなかった。豚肉は素晴らしいものであったが、ベーコンとハムの技術を持っておらず、モンタンチェスのハムは驚異的であった。彼らはハムに夢中となった。(中略)そして、エストレマドゥーラ州のベーコンとハムの風味をフランスの旧来のブラウンソースに取り入れ、スパニッシュソースとなった。(中略)モンタンチェスのハムは需要を満たすほど豊富でなかったため、他のハム、塩漬け豚肉と変わらないフランスのハムさえも使用するようになった。こうして製法の意味は薄れ、スパニッシュソースの特殊性は消えて、その名称は謎となった」。書名のKettner は、ナポレオン3世の元シェフAuguste Kettneであり、イングランドに移住して1887年にソーホーでレストラン、Kettner'sを開店した。ロンドンで最古のレストランの一つである。

- 「オジャ・ポドリーダ」…直訳すると「腐った鍋」。「ドン・キホーテ(前編1605年、後編1615年)」に登場。生ハムの骨で出汁を取り、チョリソ、豚の血のソーセージ、豚ラード、豚バラ肉などを煮込んだ「ひよこ豆の煮物(Cocido)」の一種。「ドン・キホーテ」には「ドゥエロス・イ・ケブラントス(苦悩と悲嘆。豚のベーコンや臓物と卵を炒めた料理)」も登場。要するにレコンキスタ完了と時期を同じくして国外追放を命じられたユダヤ教徒やイスラム教徒はトレドに残る為にカソリックへの改宗を余儀なくされ、異端審問による全財産没収と処刑を免れる為に豚肉を食べて信仰を証明する必要が生じた。彼らが仕方なく開発した料理なのである。

いずれにせよグレービー(肉汁)ソースや煮詰めると出来上がるデミグラス・ソースと関連が深い事実は揺るがない。19世紀後半にオーギュスト・エスコフィエが記述したレピシが今なお参照され続けている。

フランス料理におけるスープのひとつで、澄んだスープの一種。琥珀色、淡黄色である。仏語で「完成された」という意味で、中世から見られるようになった。

- 基本的な作り方は、牛肉・鶏肉・魚などからとった出汁(ブイヨン)に脂肪の少ない肉や野菜を加えて煮立てる。完成したスープの色は澄んだ琥珀色でなくてはならず濁っていることは許されない。煮込むことで具材から茶色が染み出るとともに、アクが出でスープが濁るので、アクをまめにすくうほか、卵白や卵の殻をくわえてアクを吸着させる。さらに漉した後で浮いた脂分を取り除く。

- レストラン等ではこれらの手順は厳密に行われ、さらに焦がした野菜やカラメル等で着色し、綺麗な琥珀色を完成させることもある。見た目は単純だが、非常に手の込んだスープである。熱いまま出す場合には冷めるのが早い上にゼラチン質を含むため、注意を必要とする。また、冷やして飲む場合もある。多くの場合は様々な付け合わせとともに出され、風味豊かであるわりに満腹感は与えないため、コースのはじめに食欲を刺激するのに理想的なスープのひとつである。

- 牛のコンソメは「コンソメ・ドゥ・ブフ」(脂肪分が少ないので、牛の場合もっとも望ましいのはスネの肉である)、鶏のコンソメは「コンソメ・ドゥ・ボライユ」、魚のコンソメは「コンソメ・ドゥ・ポワソン」、キジやハトなどの野鳥、猟で得られた動物類のコンソメは「コンソメ・ドゥ・ジビエ」と呼ばれる。また風味を増すため、材料には腱や軟骨など、ゼラチン質を含むものがなければならない。コンソメ・ドゥブルという、倍の濃さのコンソメのレシピもあるが、作り方は様々。またかつては腱や軟骨などゼラチン質を多量に含む部位のみを、調味料を加えずに煮込んで、果物で風味をつけたものがデザートとして出されていたが、これがゼラチンを用いたデザートの先駆けとなる。

澄んだスープをそのまま飲むことが多いが、具材を入れることでまた違った風味を楽しむこともできる。

- コンソメ・コロンビーヌ(Consommé Colombine)…ウズラの卵,人参,丸くくりぬいたカブ,グリンピースを具としたコンソメ。

- コンソメ・ロッシーニ(Consommé Rossini)…フォアグラを詰めたシュー生地を浮かせたコンソメ。

- パリ・ソワール(Soupe Paris Soir)…パリの夕暮れの意。ビシソワーズ(冷たいポロネギ風味のジャガイモのポタージュ)の上から静かに冷やしたコンソメを注いだスープ。コンソメを夕焼けに、ビシソワーズを雲に見立てて命名された。

日本ではブイヨンと混同され「西洋料理に用いる出汁」全般がコンソメと呼ばれることもある。非常に多くの材料と長い時間を要するため(500グラムもの肉を用いても、250グラムほどのコンソメスープにしかならないようなものすらある)、家庭では肉や野菜などから作ることが少なく、固形状の「コンソメスープの素」を溶かしてコンソメ味を作ることがほとんどであるせいである。

- こういった混同の理由については、味の素の定番商品である固形ブイヨン「コンソメ(商品名)」の存在が挙げられる。

- この1967年に発売された固形ブイヨンは、定番商品として黄色と赤のパッケージがスーパーマーケットやコンビニエンスストアでも必ずといって良いほどに見られるが、野菜などの煮込み料理で味付けに使ったり、そのままカップの湯に落として溶かし(好みで乾燥ワカメを入れたり胡椒などを少量利かせるなどして)コンソメ風のスープとしても飲めるものとしても販売されつづけている。

また、スナック菓子に「コンソメ味」というフレーバーがつけられているが、これはカルビーが1978年に発売した「カルビーポテトチップス・コンソメ(現在はコンソメパンチ)」がヒットしてから一般化したもの。主にブイヨンの粉末をまぶしたものである。

「スープ( 英語soup(スープ)、フランス語soupe(スプ)、ドイツ語Suppe(ズッペ)、スペイン語&ポルトガル語Sopa(ソパ))」の意味の変遷

狭義には語源となった欧州料理を指す。元来はパンに肉や野菜を煮込んだ鍋物の出汁と具、あるいはワインやシードルといった果実酒をかけてふやかした粥状の料理を指した。

①その歴史は先史時代に調理用の土鍋が発明された時から始まったとも。5世紀の古代ローマ料理書『アキピウスの料理帖』にも富裕層向けの香辛料やハーブを使った数種類のスープが記載されている。

- ヨーロッパでも古代ギリシア以来、医食同源(この言葉自体は中国における同様の思想に着想を得た近年の和製漢語)的な考え方があり、中世から近世にかけてはスープは医者が処方する薬の一種でもあった。今日でも病気の回復期には、口当たりが良い栄養価のある食事としてスープや粥が用いられる。 また今日なお災害や貧困などの炊き出しで一時に大勢の人間の食を賄う場合、真っ先に作られる料理の一つがスープである。スープには栄養価以外にも鎮静と癒しの効果があると昔から考えられてきた。

*マクロビオティック (Macrobiotic) …「玄米菜食」「穀物菜食」「自然食」「食養」「正食」「マクロビ」「マクロ」「マクロビオティックス」「マクロバイオティック」「マクロバイオティックス」とも呼ばれる食生活法。古代ギリシャ語「マクロビオス」を語源とするマクロ+ビオティックの合成語で「健康による長寿」「偉大な生命」といった意味合いで18世紀ドイツのクリストフ・ヴィルヘルム・フーフェラントが長寿法という意味合いで使いはじめた。フランス語など、ラテン語系の言語での発音を日本語表記したもので、英語ではマクロバイオティクスに近い発音でこれを実践している人を「マクロビアン=穀菜人(こくさいじん)」と呼ぶ事もある。- 日本においては食育で著名な明治時代の薬剤監であり医者であった石塚左玄の食物に関する陰陽論を思想的出発点とする。必ずしも栄養学的、科学的根拠を持たない主張も含まれているが、その著書「化学的食養長寿論」では「食は本なり、体は末なり、心はまたその末なり」とし心身の病気の原因は食にあるとした食本主義、「人間の歯は、穀物を噛む臼歯20本、菜類を噛みきる門歯8本、肉を噛む犬歯4本なので、人類は穀食動物である」とする人類穀食動物論、「居住地の自然環境に適合する主産物を主食に、副産物を副食とする事で心身もまた環境に調和する」とする身土不二論、ナトリウムとカリウム(当時の西洋栄養学がでは軽視されていた栄養素)のバランスが崩れると病気になるとし中国漢方の陰陽論に基づく分類とはかなり異なる独自理論を展開した陰陽調和論、「一つの食品を丸ごと食べることで陰陽のバランスが保たれる」「白い米は粕である」とし玄米を主食としてすすめた一物全体主義(ただし当時の栄養学には食物繊維の概念がなかった為、消化されない栄養素があるとして少し精白した米を勧めたとも)などが展開された。桜沢夫人の証言によれば、彼の結成した食養会で活用した食文化研究家の桜沢如一が1928年に行った講習会が運動化の契機になったという。桜沢は当初左玄の考え方に従い「鳥・魚・卵を少しなら食べてもよい」としていたが、晩年にはそれらも食べない菜食が正しいという見解に到ったという。現在ではさまざまな分派が存在する。2005年には日本経済新聞が「1947~1957年生まれの女性の1割以上が実践している」と報じた。おおむね以下のような食事法を共通の特徴とする。

◎玄米や雑穀、全粒粉の小麦製品などを主食とする。

◎野菜、穀物、豆類などの農産物、海草類を食べる。有機農産物や自然農法による食品が望ましい。

◎なるべく近隣の地域で収穫された、季節ごとの食べものを食べるのが望ましい。

◎砂糖を使用しない。甘味は米飴・甘酒・甜菜糖・メープルシロップなどで代用する。

◎鰹節や煮干しなど魚の出汁、うま味調味料は使用しない。出汁としては、主に昆布や椎茸を用いる。

◎なるべく天然由来の食品添加物を用いる。塩はにがりを含んだ自然塩を用いる。

◎肉類や卵、乳製品は用いない。ただし、卵は病気回復に使用する場合もある。◎厳格性を追求しない場合には白身の魚や、人の手で捕れる程度の小魚は、少量は食べてよいとする場合もある。

◎皮や根も捨てずに用いて、一つの食品は丸ごと摂取することが望ましい。

◎食品のアクも取り除かない。

◎コーヒーは身体を冷やすので避ける。

英国においては桜沢の弟子久司道夫(1950年代から渡米して「禅マクロビオティック運動」の伝教に着手し米国宗教学者からニューエイジ運動の起源の一つに数えられられている)から指導を受けたサイモン・ブラウンが、英国マクロビオティック協会を設立し会長を務める。風水、九星気学、指圧、氣功、漢方薬などの知識もあるサイモンは主著「モダンマクロビオティック」で日常生活を明るく生き生きと幸せに過ごすためのマクロビオティック、子供や若い世代に必要な栄養素を含み、現代風にアレンジした食育実践を推奨し、各国からイギリスへこれを学びに来る生徒達も多い。②中世に入るとブイヨン(bouillon イギリスではブロスと呼ぶ)が文献に登場し始めるが、当時のブイヨンは「肉を煮た後の煮汁」を指し現代のものよりとろみがあったと思われる。

- リチャード2世治下のイギリスで書かれた最古の料理書『料理集(Forme of Cury)』(1390)にも「ネズミイルカのブロス」や「ノロジカのブロス」など、スープに近い形の料理が採録されている。ドイツ最古の料理書「よき料理の書(1345)」にもマメやガチョウのスープのレシピがある。

- 医食同源の世界はベジタリアン方面に向かいがちだが、少なくともその起源においては「狩猟肉と家禽肉の世界」と重なっていたという訳である。特に狩猟が軍事訓練を兼ねる貴族にとって身近な存在だった。また家禽料理は伝統的に牛乳や卵と深い関わりを有してきたのである。

- スープと直接の関係はないがブルゴーニュ(ブルグント)地方などにはローマ時代からムスト(Must、ブドウの搾汁液=未発酵のワイン)にシナピス(Sinapis。粉に挽いたからし種子)を加えた「燃えるマスト(Mustum ardens)」が伝わっており、これが17世紀以降フランス宮廷料理の調味料として加えられマスタード・ソースの起源となる。中世欧州においては庶民が料理に使える唯一の安価な香辛料でもあった(後に生姜がこれに加わる)。

③15世紀にな入ると、とろみのある濃い煮汁がポタージュ(potage)と呼び分けられる様に。当時のpotageはpot(ポ、鍋の意)の派生語で「鍋の中に入っているもの」という意味だった。イギリスではポタージュは「複数の材料から作る料理から出た煮汁」を指し、この語からポリッジ(Porridge 穀物粥)の概念が分化した。

*欧州料理にシチューの様なものが加わるのはこれ以降。

- 今日では料理にうま味を加えるための液、ラーメンなど麺類のだしをタレで調味した汁の事もスープと呼ぶ。牛肉、豚肉などの肉類、鶏がら、もみじ、豚骨などの骨、煮干し、あご、干しエビ、貝柱などの魚介類やその干物、タマネギ、ニンジンなどの野菜、昆布などの海藻、シイタケなどのキノコなど、用途や風土に応じてさまざまな食材を使って作るものがある。食材のエキスやアミノ酸、核酸などの栄養成分やうま味成分を多く含むものが多いため、比喩的にエキスが豊富に含まれているような状態を指す場合もある(アミノ酸のスープ等)。

- 同時期フランスではソップ(sop)が文献に現れる。ラテン語のスッパーレ(suppare 浸す)が語源であり、原義では「煮汁に添えるパン」を指した。 英語のsoup(スープ)、フランス語のsoupe(スプ)、ドイツ語のSuppe(ズッペ)、スペイン語やポルトガル語のSopa(ソパ)といった欧州圏の同系統の料理は、鍋物の煮汁、すなわちブイヨンや果実酒に浸して食べるためのパン切れの意味で12世紀ごろから用いられ始め、14世紀になってパンに煮汁をかけてふやかしたパン入りブイヨンを指すように変化していった。

- 中世ヨーロッパでは、パンは伝統的には食事のたびに焼きたてのものを供するのではなく、時をおいて村の共同のパン焼き窯でまとめ焼きした大きなものを時間をかけて食いつなぐものであった。そのため焼いてから時間のたったものは硬くなっていたし、そもそも寒冷でやせた土地の多いヨーロッパの多くの土地では柔らかいふわふわした白いパンを焼ける小麦の栽培は困難で、ライムギやエンバクの栽培が主体であったため、それらを素材としたもともと硬い黒パンを常食とした土地が大半であった。

- そうした大きな硬いパンはそのまま切って食べることは少なかった。通常食事に際して肉、特に豚肉を保存食に加工したハム、ベーコン、ソーセージといったものなどと、季節の野菜を鍋でやわらかく煮込み、汁の部分に味がよく溶け出した鍋物をつくり、家長がパンをナイフで切り分けて家族に配り、それを各自がむしったものを入れた皿に主婦が汁を注いでふやかし、さらに軟らかく煮えた具を載せて食べた。実はワインやシードルといった果実酒も、古くはこうした硬くなったパンをふやかして食べやすくする意味が大きく、そうした用途のための果汁を、アルコール発酵によって保存食にした性格を有したのである。スプーンが普及する以前の時代には、厚く切ったパンを各自の食卓におき、食器の代わりにその上にこのような汁と具をかけてふやけたものを手でむしって食べたともいわれる。

- 現在でも欧米でスープ、あるいはポタージュと呼ばれる料理には元来のふやかしたパンの痕跡であるクルトンやパスタなどの浮き身や、裏ごしした穀類、豆類、ジャガイモなどに起源するデンプン質の素材が入っていることが多い。日本では汁物が主食に付随する飲むものと認識されているのとは対照的に、欧米では量の少ない軽めのスープが主菜の前に供されることが多く、ボリュームのあるスープは(軽い食事では特に)それ自体が主菜級の食べものとなりうる。なお、英語・ドイツ語・フランス語ではスープを「飲む」(drink/trinken/boire)ではなく「食べる」(eat/essen/manger)と言う。また、英語のsupper(軽い夕食)と同語源である。この点からもスープは「食べる」ものであったことが窺える。

④17世紀以降に、中・上流階級の者に供される食事が洗練されてくると、素材の味がたっぷり溶け出したブイヨンそのものが重視される傾向が生じた。

- 極端なものではコンソメのようにほとんど純粋なブイヨンにまで洗練されて、主役の一方であったパンはクルトンのような浮き身にまで痕跡化するに至る。またパンに相当するデンプン質の食材を裏ごししたり、ベシャメルソースにして完全に流動化させたクリームスープが普及。

- もともとフランスでは本来はパンにかけるような鍋物を、ブイヨンを独立して飲み、また改めて軟らかくなった具を食べる独立した料理として扱う場合には、火にかけた鍋を意味するポトフ(pot-au-feu。potは鍋や壺、feuは火を示す為に「火にかけた鍋」といった意味)と呼んでいた。

- 「(17世紀に絶対王制を基礎付けた)太陽王ルイ14世が主治医に全ての歯を抜かれてしまった」という逸話も恐らくこれに深く関与する。また同時代にはポーランド貴族も具を抜いて洗煉させた「貴族のボルシチ」開発に夢中となっている。その結果、ポーランド貴族(シュラフタ)風ボルシチを代表する「バルシチ・チスティー(澄んだボルシチ)」は貴族の正式な宴会で必ず最初のスープとして供される様になり正式なフランス料理のコンソメに対応する格を備えるに至る。

- その一方でソーセージ、人参、玉葱、カブ、セロリなどを煮込むフランス料理のポトフ(pot-au-feu。potは鍋や壺、feuは火を示す為に「火にかけた鍋」といった意味)や、ソーセージ、ジャガイモ、人参、玉葱、レンズ豆などを煮込むドイツ料理のアイントプフ(Eintopf、「鍋の中に投げ込んだ」の意)といった西洋家庭料理は日本の「おでん」に対応。

⑤フランス料理では18世紀になると、このブイヨンの部分が肥大していった洗練されたスープを、郷土料理の伝統的スープと区別して、改めて鍋物を意味するポタージュの名で呼ぶようになっていった。 一方イギリスの料理書では、はっきりと区別されずポタージュとスープの両方の語が使われてきたが、やがて語感からポタージュはフランス料理起源らしいという考えが優勢となり、フランス料理的な含みを持たせたスープはポタージュと呼ぶ、という使い分けがなされるようになった。

- つなぎを使ってとろみのつけたものを「ポタージュ・リエ(potage lié)」澄んだものを「ポタージュ・クレール(potage clair)」と呼ぶ。

- 澄んだポタージュ・クレール(potage clair)は「ショー(chaud、温かいもの)」「フロワ(froid、冷たいもの)」「ジュレ(en gelée、ゼリー状のもの)」に分類される。

- とろみのあるポタージュ・リエ(potage lié)には以下に分類される。

◎「ピュレ(purée)」…ジャガイモやトウモロコシやカボチャなど、デンプン質を含む野菜をブイヨンで煮込んだ後、裏漉しまたはミキサーでピューレ状にし、生クリームや牛乳を加えたもの。

◎「クレーム(crème)」…小麦粉をバターでいためたルウを使ってとろみをつけたもの。仕上げに生クリームを使う。デンプン質の少ない野菜に用いる。

◎「ヴルーテ(velouté)」…卵黄や生クリームを使ってとろみをつけたもの。

◎「スープ(soupe)」…もともとは肉や野菜のごった煮に入れて食べる、パンのこと。現在では田舎風の、素朴なスープを指して言う。

◎「ビスク(bisque)」…エビやカニなど甲殻類から出汁をとり (ソース・アメリケーヌ(Sauce Américaine)の素にもなる)、これをベースにしたもの。- ただしこうした分類は絶対ではなく、調理法、材料、地方などによって様々に異なる。さらにはミネストローネ(伊)、クラムチャウダー(米)、ボルシチ(露)、ガスパチョ(西)、味噌汁(日)などを「外国のスープ(potage étranger)」と呼ぶ事も。

アンシャン・レジームの時代にはさらに体調を「回復させる(restaurer)」料理として富裕層を対象とする「レストラン(濃いコンソメを使ったスープ料理)」を商う店が現れ始め、それが後の飲食業としてのレストランの起源となった。実際にこれが料理屋として栄えるのはフランス革命後、宮廷から放り堕された料理人達がロシア帝国などの外国宮廷と並んでそれに活路を見出した19世紀以降となる。

主にトマトを使ったイタリアの野菜スープ。「ミネストローネ」はイタリア語でスープを意味する minestra に指大辞 -one を付けた語で、minestra の語源はラテン語の ministrare (給仕する、の意)。

イタリアでは、使う野菜も季節や地方によって様々であり、決まったレシピはなく、田舎の家庭料理といった趣である。そのため、トマトを入れていないものでも「ミネストローネ」と呼ばれることがある。 材料にはタマネギ、ジャガイモ、ニンジン、キャベツ、セロリ、ズッキーニ、さやいんげん、ベーコンなどが用いられる。パスタ(ショートパスタやカペッリーニを短く折ったもの)や米を入れることも多い。

ところでラヴァレンヌは修行の最初をマリー・ド・メディシスの厨房で始めたと言われています。どうやらイタリア料理の影響から脱却するまで秘められたドラマがありそうなんです。

マリー・ド・メディシス(仏: Marie de Médicis, 1575年〜1642年)

フランス国王アンリ4世の2番目の王妃で、ルイ13世の母。イタリア・フィレンツェの名門メディチ家に生まれる。イタリア語名はマリア・デ・メディチ(Maria de' Medici)。父はトスカーナ大公フランチェスコ1世。ヴァロワ朝最後の3人の王の母であるカトリーヌ・ド・メディシスとは遠縁の同族である。

- 1600年、27歳の時に、前妻マルグリット・ド・ヴァロワと離婚したばかりのアンリ4世に見初められ、フランス王室に嫁いだが、これは国の財政が逼迫していたためにアンリ4世が15万ポンドもの持参金を目当てにした政略的婚姻であった。アンリ4世の女好きは有名で、生涯で50人もの愛人がいたともいわれる。夫が留守がちなことに加え、結婚当初フランス語が喋れなかったマリーの王宮での暮らしは孤独感が付きまとっていたのでそれを紛らわす為か浪費癖が尋常ではなく、毎日のように宝石を購入したりした挙句、せっかくの持参金もほとんど底をついてしまうほどであった。

- 1601年、待望の世継ぎであるルイ13世を出産したことにより、王宮での立場は一気に向上する。そして、他に5子をもうける(成長したのはスペイン王フェリペ4世王妃イザベル、サヴォイア公ヴィットーリオ・アメデーオ1世妃クリスティーヌ、オルレアン公ガストン、イングランド王チャールズ1世王妃アンリエット・マリーである)。アンリ4世も放蕩を自重し、自分が不在の場合に国政の全権をマリーに与える布告を出した。夫の愛も取り戻し、王宮で穏やかな生活を送ることができるかに思われたが、1610年に狂信的カトリック教徒によりアンリ4世は暗殺された。マリーは王位を継いだ息子ルイ13世の摂政として、フランス王政を担う重責を背負うこととなった。

- しかしその後、アンリ4世時代の宰相を罷免して、イタリア出身のアンクル元帥ことコンチーノ・コンチーニなる人物を補佐官として重用。アンリ4世時代には国内のカトリックとプロテスタントの融和が図られていたが、マリーはカトリックをあからさまに擁護し、子供たちをフランスにとっては政敵であるはずのハプスブルク家と結婚させるなど、フランス国民を思い遣った名君として知られたアンリ4世の政治方針をことごとく破棄した。このことが、次第に政治に目覚めてきた息子ルイ13世や有力貴族たちの不満を募らせていった。彼らはマリーに三部会開催を迫るなどして政治の改革を要求した。

- 次第に不利な立場に追いやられつつあったマリーであったが、有能なリシュリュー枢機卿が政治の舞台に登場する。マリーは自分の支援者として登用しようとしたが、息子ルイ13世は先手を打った。1617年、ルイ13世はコンチーニの暗殺及び母マリーのブロワ城幽閉を命じ、リシュリューを自分の補佐官として味方に引き入れた。マリーは1619年にブロワ城を脱出し、次男オルレアン公ガストンと共に反乱軍を決起したが、ほどなく国王軍に鎮圧された。リシュリュー卿のとりなしでマリーはルイ13世と和解し、1621年まで王立議会の一員として政治に携わった。

- リシュリューがルイ13世の宰相となって政治の実権を握ると、マリーはリシュリューの失脚を画策し始めるが、この時もリシュリューの方が一枚上手であった。1631年にマリーはフランスを追放され、ブリュッセルに亡命する。1642年、ケルンで没した。

ルーブル美術館には「マリー・ド・メディシスの生涯」と題された、ルーベンスによる24枚の連作大画が展示されている。ルイ13世に反乱し和解した後、リュクサンブール宮殿改築の際にマリー自身がルーベンスに注文した作品で、彼女の生誕から婚姻、王室での日々などが神話の神になぞらえた姿で描かれている。

ルイ13世(フランス語: Louis XIII、1601年〜1643年)

ブルボン朝第2代のフランス国王(在位:1610年〜1643年)。ナバラ国王としてはルイス2世(バスク語: Luis II.a)。ブルボン朝創成期の王である。

父王アンリ4世の暗殺により幼くして即位。母后マリーが摂政を務めるが、成年すると母后を排除している。リュイヌ公シャルル・ダルベール、次いで有能なリシュリュー枢機卿を重用してユグノーなどの国内の抵抗勢力を制圧し、国外では三十年戦争でハプスブルク家と戦い、国政を整備して最初期の絶対君主の一人となった。また、ブルボン朝で初めてハプスブルク家と政略結婚した。

アンリ4世と王妃マリー・ド・メディシスの長子としてフォンテーヌブロー宮殿で生まれた。王の息子であるルイはフィス・ド・フランスの称号を与えられ、長男だったためドーファン(王太子)となった。父アンリはサリカ法に則り、母方では又従弟であるアンリ3世から王位を継ぎ、ブルボン朝初代のフランス王となった人物である。ルイ13世の父方の祖父母はヴァンドーム公アントワーヌおよびナバラ女王ジャンヌ・ダルブレ、母方の祖父母はメディチ家のトスカーナ大公フランチェスコ1世および神聖ローマ皇帝フェルディナント1世の皇女ヨハンナであり、母方の叔母エレオノーラ・デ・メディチが代母となった。

父王アンリ4世は40年近くにわたったユグノー戦争を終わらせて国内を平定し、ナントの勅令を発してカトリックとユグノーの対立を一応は鎮めた。だが、ナント勅令はユグノーに信仰の自由を保証しただけでなく、プロテスタント地域での軍事・政治の特権も与え「国家の中の国家」と呼ばれる状態となり、根強い宗教対立とともに国内の不安定要因となっていた。

マリー・ド・メディシスの統治(1610年 - 1617年)

1610年、父アンリ4世が狂信的なカトリック教徒に暗殺されたことにより8歳半で即位し、13歳になるまで母マリー・ド・メディシスが摂政を務める。

- マリーは夫の時代の大臣たちのほとんどをそのまま残したが、国民に人気がなかったシュリー公マクシミリアン・ド・ベテュヌは引退させている。代わりに彼女はニコラ・ド・ヌフヴィル、ノエル・ブリュラール・ド・シルリーそしてピエール・ジャナンを重用した。

- マリーはナント勅令を確認して穏健な政策を行っていたが、継承順位第1位であるコンデ公アンリ2世の反乱を防ぐことはできなかった。マリーと諍いを起こしたコンデ公は1614年に兵を挙げたが支持はほとんどなく、彼女は自らの軍を掌握できた。和平が成立したものの、マリーはコンデ公の要求により三部会を招集している。

- この三部会の開催は、ルイ13世の13歳の誕生日まで延期された。ルイ13世が誕生日を迎えて正式にマリーの摂政は終わったが、彼女は事実上のフランスの統治者であり続けた。三部会の成果はほとんどなく、フランスとローマ教皇との関係、官僚の汚職などが討議されたが、何らの決議にも至らなかった。これ以後、三部会はブルボン朝末期の1789年まで開催されていない。

- 1615年にはスペイン王フェリペ3世の王女アナ(アンヌ・ドートリッシュ)と結婚したが、カトリックのスペインとの同盟強化はユグノーを警戒させた。また、この年の始め頃から母后マリーは侍女レオノーラ・ガリガイとその夫コンチーノ・コンチーニを次第に寵臣として重用し始める。これはコンデ公をより一層敵対させ、1616年に再びコンデ公は反乱を起こした。ユグノーの指導者たちは反乱を支援し、この事が若いルイ13世に、彼らは決して忠実な臣下ではないと確信させることになる。

一方、大鷹匠シャルル・ダルベールがルイ13世に、母后から離れ反乱軍を支持するよう説得する。1617年4月24日に宮廷クーデターが起き、寵臣コンチーノは暗殺され、レオノーラは魔女として処刑される。母后マリーはブロワ城に幽閉された。ルイ13世は新たな寵臣となったシャルル・ダルベールをリュイヌ公とした。

リュイヌ公シャルルの権勢(1617年 - 1621年)

だが、リュイヌ公は程なくコンチーノと同様に不人気となった。貴族たちはリュイヌ公が国王の信任を独占していることに憤慨したと同時に、リュイヌ公はマリーに仕え、既に退いているアンリ4世時代の大臣たちよりも能力的に劣ると見なされていたからであった。

- 1618年には三十年戦争が勃発。フランス宮廷はカトリックの皇帝とプロテスタント諸侯のどちらに加担すべきか決めかねていた。ハプスブルク家との長年のライバル関係からはプロテスタントに加担して介入すべきとの議論があったが、一方で国王自身は熱心なカトリックであり、彼の意向は神聖ローマ皇帝フェルディナント2世を支持することだった。

- 1618年にリュイヌ公が官職の世襲を保証したポーレット法(La Paulette)を廃止して1620年に売官制度を始めると、フランス貴族たちは更に敵対するようになる。ブロワに幽閉されていた母后マリーが不平貴族たちの拠り所となり、1619年にマリーはブロワ城を脱出する。

- マリーを迎えたフランス貴族たちは1620年に反乱を起こしたが、8月のポン=ド=セーの戦いで反乱軍はあえなく壊滅してしまう。続いて、ルイ13世は王令に幾度も反抗を続けていたユグノーの拠点ベアルンに対する討伐軍を派遣した。討伐軍はベアルンにカトリックを再建したものの、この討伐によってユグノーたちを他の地域へ追いやることになり、ロアン公アンリが反乱を起こす。

母后マリーの助言者であるリュソン司教リシュリューが仲介役となって、1621年にルイ13世は母と和解する。リュイヌ公は大元帥に昇り、ルイ13世とリュイヌ公はユグノーの反乱の鎮圧に臨んだ。だが、ユグノーの根拠地モントーバンの包囲は国王軍の多くがチフスに倒れてしまったために、3ヵ月で放棄せねばならなくなる。この犠牲者の一人がリュイヌ公で、12月に死去した。

国務会議による統治(1622年 - 1624年)

リュイヌ公の死後、ルイ13世は国務会議によって統治を行うと決める。

- 1622年に幽閉を解かれた母后マリーが会議に加わり、国務会議ではコンデ公がユグノーを武力をもって弾圧することを主張した。1622年に行われた討伐は先年と同じ経過をたどることになる。国王軍は緒戦で勝利したものの、続く包囲戦で敵の根拠地モンペリエを陥落させられなかった。

- 10月にルイ13世とロアン公との間にモントーバン協定が結ばれて反乱は終結した。協定はナント勅令の主旨を確認するもので、ユグノーの幾つかの要塞は破却されたが、モントーバンとラ・ロシェルの支配権はユグノーに残された。

1624年、ルイ13世はノエル・ブリュラール・ド・シルリーとピエール・ジャナンを罷免している。これは彼らが当たっていたヴァルテッリーナを巡るスペインとの外交状況を、国王が不快に感じたからであった。ヴァルテッリーナはカトリック住民の地域だが、プロテスタントのグリゾンの統治下にあった。ここはフランスからイタリアへの重要な経路であり、スペインがそのヴァルテッリーナへしきりに干渉を続けていたことがルイ13世を怒らせた。

リシュリュー枢機卿を1624年に首席国務卿(宰相)に登用。以降、彼がルイ13世の治世で大きな役割を果たし、続く18世紀におけるフランスの命運を決定的に形作った。

- リシュリューの業績によってルイ13世は絶対君主の最初の一人となる。ただし、王妃の不貞などのストレスから若はげとなり、22歳でかつらを着用し、ヨーロッパにかつらを普及させたことでも有名である。

- ルイ13世とリシュリューは懸案だったユグノー討伐に乗り出した。1628年、14ヵ月の包囲戦の末にユグノーの本拠ラ・ロシェルを陥落させ(ラ・ロシェル包囲戦)、ラ・ロシェル和議によりアンリ4世によって与えられたユグノーに対する政治的、軍事的特権を撤廃させた(信仰の自由は許容されている)。

- 1630年にリシュリューに不満を持った国璽尚書ミシェル・ド・マリヤックら一部貴族が母后マリーと結んでリシュリュー排斥のクーデターを企てた。ルイ13世も一旦はリシュリュー罷免に同意したものの、翌日には態度を翻してしまう(「欺かれし者の日」)。クーデターはリシュリューが勝利してマリヤックは罷免、母后マリーは再び追放され、ブリュッセルへ亡命した。

- 1635年、フランスは三十年戦争にプロテスタント側で介入し、国王自ら軍を率いてスペイン軍と戦火を交える。だが、戦争によって重税が課されて民は困窮し、民衆蜂起が各地で起こっている。

- 1638年に王妃アンヌ・ドートリッシュが24年の結婚生活の末に王位継承者である待望の男子(後のルイ14世)を生んだ。

- ルイ13世とリシュリューの下、アンタンダン(地方監察官)の設置により貴族の規律を保って国王集権化を強化し、加えてル・アーヴル港を近代化させ、強力な海軍を構築した。不運なことに、国王とリシュリューには切実に必要とされる行政(特にフランスの税制)を改革する時間的、そして情勢的余裕は残されていなかった。

- 国外では、ルイ13世は北アメリカ大陸のヌーベルフランスの開発と行政を組織し、植民地をケベックからモントリオールへと、セントローレンス川の西方にまで拡大させている。また1640年にフランス領と宣言された島(レユニオン)を1642年に「ブルボン島」と命名した。

- 文化面ではルイ13世は、フランスの有望な芸術家が国を離れてイタリアで学び、仕事をする風潮を変えさせるよう努力をしている。そのため、彼は画家のニコラ・プッサンとフィリップ・ド・シャンパーニュにルーヴル宮を装飾させる任に就かせている。また、『アマリリス』を作曲したとされている。

1642年12月にリシュリューが死去する。その5ヶ月後の1643年5月14日にルイ13世もルーブル宮において41歳で崩御した。その後をわずか4歳のルイ14世が継ぐことになる。

家族関係など

1615年11月24日、スペイン王フェリペ3世の王女アナ(アンヌ・ドートリッシュ)と結婚。これはカトリック勢力のフランスとスペインとの軍事的及び政治的同盟を固める伝統に従った王室間結婚である。この伝統はフェリペ2世とフランス王女エリザベート・ド・ヴァロワ(Élisabeth de FranceまたはÉlisabeth de Valois、1545年〜1568年)との結婚に遡る。

エリザベート・ド・ヴァロワ - Wikipedia

- 仲睦まじかったのはごく短い間で、国王は夫の義務を果たさなくなる。23年間の結婚生活と4度の流産を経て、1638年にアンヌは後のルイ14世となる男子を出産した。

- 多くの人々がこの出産を神による奇跡であると見なし、長い間待ち望まれた王位継承者の誕生を神に感謝するために、両親はこの子を「神の賜物」(“Louis-Dieudonné”)と呼んだ。別の感謝の印として、幾つかの解釈によれば、出産の数ヶ月前に、フランスはルイ13世によって処女マリアへ献納をしており、マリアがこの奇跡を取り成したと多くの人々が信じた。しかしながら、この献納の文書には王妃の妊娠と出産については書かれていない。また、ルイ13世自身が息子の誕生後にこの奇跡について疑問を投げかける発言をしている。

ルイ13世が愛人を抱えていた証拠はない(それ故、彼は「純潔ルイ」のあだ名を受けている)。だが、そのために彼はホモセクシャルないしバイセクシャルであるとの噂が根強い。ジェデオン・タルマン・デ・レオーは王家の批評家(ランブイエ侯夫人)から聞いた噂を引き合いに出し、彼の著書“Historiettes”で国王のベッドで何が起こっているのかを推察している。侍従フランソワ・ド・バラダとの性的関係(彼は王令で決闘が禁止された後に決闘を行って敗れて命を落としている)。彼はまたサン=マール侯爵アンリ・コワフィエ・ド・リュゼに惹かれていたとも言われている(彼は戦時にスペインとの通謀をした咎で処刑されている)。タルマンはロイヤル・ジャーニーが如何なるものかを叙述している。「王は花嫁のように着飾った衣裳を脱がせた。『ベッドへ、ベッドへ』と彼は彼に堪え切れずに語りかける・・・小さくてかわいい彼がベットに入る前に、王は既に彼の手にキスをしていた。」

さて、かかる17世紀フランスにおける料理界の激変の背景にあったのは一体何だったのでしょうか? 時期によっても異なりそうなので可能なかぎり列記してみます。

- 大航海時代到来に伴う欧州経済の中心地の地中海沿岸部から大西洋沿岸への推移…要するに(メディチ家のある)イタリアが後進地域に転落。オスマン帝国も17世紀後半に入ると振るわなくなる。ちなみに17世紀後半に入ると「小国」オランダもぱっとしなくなる。

- 新教と旧橋の泥仕合に巻き込まれたくない一心でイタリアのメディチ家から距離を置こうとした…実際、同様の理由でスペインとも距離を置いている。三十年戦争(1618~1648年)についても(最終的にカソリック陣営側を見捨て)スウェーデンと同盟を組む形でプロテスタント側として参戦している。

三十年戦争 - Wikipedia - 戦費高騰によって高価な香辛料の購入が続けられなくなった…あるいは臣民に重税を課す立場上、そういう贅沢が厳しく非難される様になった。

国家経営と産業・経済発展の礎となってきた塩 - フランス中心化運動の一環…ルイ13世の時代には「(辞書編纂などを通じて)フランス語を共用語として洗練させる」アカデミー・フランセーズ(仏: l'Académie française、1635年)が創立されているし、また「芸術家なら誰でもイタリア留学を目指す風潮」に何とか歯止めを掛けようとする動きもあった。そうした流れの一環として「フランス国内御当地グルメの発掘」が遂行されたのかも。

フランス学士院 - Wikipedia - フランス料理人の間である種の意識革命があった…人体解剖学もアンドレアス・ヴェサリウスが「人体の構造(De humani corporis fabrica、1543年)」を出版して以降、進歩が加速した。同様にフランソワ・ピエール・ラ・ヴァレンヌ の「フランス料理人(Le Cuisinier françois、1651年)」出版も、欧州料理界全体の進歩を加速させた。それ以前の段階で(伝統的料理方法だけを頑なに守り続けようとする)職人的段階からの脱却や競争原理導入による発展の加速などがあった筈なのである。

*その震源地が、美食で名高いシトー修道会発祥の地たるブルゴーニュ地方のディジョンだったのもおそらく偶然ではない。 - 地上料理人の中央進出が進んだ…あるいは何かしらの理由でフランス宮廷においてイタリア料理人の影響力が低下した。

*逆に南イタリアからスパゲッティ・ナポリテーヌ(spaghetti napolitaine)が伝わる様なケースも。

- イタリア料理人が持ち込んだ料理が飽きられ始め、次の一手を打つ必要が生じた…あるいは交通インフラ整備が進んで(卵や牛乳の様な)使用可能な新食材が増加した状況に、イタリア料理人が地元料理人ほど上手く対応できなかった。

キッシュ - Wikipedia

キッシュ(quiche)

キッシュは、16世紀フランスのロレーヌ地方で生まれたチーズ入りタルトと言われる。

ロレーヌ地方は、現在はドイツ国境付近にあり、中世からしばしば戦争により領有者が変わった。 戦争ばかりでなく、食文化もドイツの影響を受け、豚肉、ハム、ソーセージ、ベーコンをよく食べる。そこでタルト生地にハム、ベーコンを使う、キッシュと言う料理が出来たのだと思われる。 キッシュの語源は、ケーキを意味するドイツ語のクーヘン(kuchen)、それがロレーヌ語のキューシュ(küechen)となり、フランス語でキッシュ(quiche)となった。

- フランス国内において外国(特にイタリアやスペイン)文化への反感が高まった…実際、フロンドの乱(La Fronde 1648年〜1653年)もマザリナード(Mazarinades、フロンドの乱の最中で回ったマザランを弾劾したり擁護したりする小冊子群)も「外国人宰相」マザランや「外交人王太妃」アンヌ・ドートリッシュを標的としていたし、当時はパリ民衆もマザラン邸めがけて投石を繰り返している。

- 輸入香辛料の値段が低落し、威信材(大盤振る舞いによって恩が売れる高級品)ではなくなってしまった…これは当時の記録にも出てくる。代わって「(庶民の粗野な具沢山スープとは比べ物にならないほど恐ろしく手の込んだ)澄んだスープ」の提供がステイタス・シンボルと考えれば辻褄は合う。ちなみにそういうスープ食は「可能な限り食事の負担を軽減し、排泄を我慢しないのが健康に良い」と考えた当時の医療理論とも合致しており、18世紀に入るとこれを供するレストランが都心部に現れ、国内外からやってきた観光客や新興ブルジョワ階層のスノビズムを満足させる展開に。

当時が「フランス人の臣民化」途上にあった事も考え合わせると、ある種のナショナリズムの高まりの様なものが見て取れなくもありません。そして、シャルル・ペローはこうした前段階を踏み台に「古今論争(1687年)」を展開したり、散文童話週「寓意のある昔話、またはコント集~がちょうおばさんの話(Histoires ou contes du temps passé, avec des moralités : Contes de ma mère l'Oye、1697年)」を発表したりしていった訳です。

啓蒙時代 - Wikipedia

新旧論争のきっかけとなったのはシャルル・ペローの称詩「ルイ大王の御代」である。ルイ14世の病気快癒を祝うこの詩のなかで、ルイ14世の治世は、古代ローマのアウグストゥスの時代をしのいで優れていると述べられる。

*「アウグストゥスの治世下」…ウェルギリウスやオウィディウスといったラテン文学を代表する詩人を輩出した時代であり、当時の価値観では古典古代の最盛期とみなされていた。ペローは、自らの時代のフランス文化がそれに勝る、いわば人類文化の精髄であると述べたわけである。この一行限りの言及に、激しい反発を示したのは、皮肉にも詩において称えられた当代の知識人であった。フランス宮廷は、古代こそが優れており近代はそれに及ばないとする古代人派と、近代は古代の文化水準を凌駕しているとする近代人派に二分されている。

このとき主に取り上げられた領域は思想や文芸であったが、 絵画における色彩論争や音楽におけるブフォン論争も、古典的規範を遵守した作品と、当世風感覚を追求した作品のどちらに優位を与えるかを争う点で、新旧論争の変形と考えることが出来る。

京都産業大学文化学科 国際文化学部 瀬戸野悠樹「フランス料理の起源、発展、現代」

現在のフランス料理をフランス料理たらしめた様々な創意工夫の大半は1789年のバスティーユ牢獄襲撃に始まるフランス革命で下放された料理人達が生き延びる為に重ねたサバイバル努力に端を発する。

- その幕開けとなったのはリシュリュー街104番地にフランス初のレストランが開店したことだった。

バスチーユ奪取から三日後、シャンティー城主コンデ公が国外へ逃亡する。美食で知られたコンデ公のもとには、一流の料理人・菓子職人があまた奉公していたが、かくて彼らはすべて浪人の境遇へと転落してしまった。しかしながら、彼らはまさに手に職を持っていた.その年の暮れ、まず厨房長だったロベールが、リシュリュー街104番地にレストランを開店する。やがて彼の店には次代を背負う事になる優秀な新弟子が参集した.これがフランス料理にとっては新時代の幕開けを告げる象徴的な出来事となったのである。

- かくして革命前には、50軒ほどだったレストランが40年で約3000件に達し、毎日6万人もの市民の食事をまかなう様になっていった。革命前のパリしか知らない人間にとってパリはとても同じ場所だとは思えないほど様々な飲食店、レストランがあふれる様になっていったのである。

- 実は革命直後、フランス国内は混乱し生産流通が無しに等しかったのでパリの食糧不足は非常に深刻であったが、そのような食糧不足、食糧価格の高騰にもかかわらず、革命が人々の食欲を刺激したかと思われるほどパリの人々は食欲旺盛だった。かくして大衆化されたレストランは多くの肉体労働者達が訪れる場所となり、彼らの求める炭水化物やタンパク質を主とすると料理を供する様になっていったのである。

- またこの頃から、フランスでもきちんとナイフやフォークを使用するようになっていく。またこの時代には素材の貧弱さを隠したり回転率を上げる為にドミグラスソースやペシャメルソースといった「万能ソース」が重宝された。工場で大量生産される様になったチーズがありふれた食材として定着していったのもまたこの時代。

その一方で19世紀初頭には今までの「空間型=フランス式サービス」に疑問を抱くロシア人クラーキンなる人物が登場。

- 彼の故郷ロシアでは、空間型ではなく時間型スタイル(まず出す料理の順序を決めてしまい、料理人はキッチンで食ベ頃を予想して料理をつくる。出来上がった料理はとりあえず、大皿盛りのままお客の前へ持って行って見せてから、キッチンへ持ち帰って、ここで一人分ずつ分けてから、再びお客の前へ持って行く)が主流だった(寒冷地帯故にこうしないと料理がたちまち冷めてしまうのである)。

- 後に「ロシア式サービス」と呼ばれる様になったサービス・スタイルで、これによって客は自分のペースでゆっくりと食事をする事が出来る様になったが、そのフランスにおける定着には半世紀の歳月を要した。

- ではどのようにして、浸透したのか。ユルバン・デュボワなるロシア貴族専属のフランス人シェフがフランスへ帰って開いたレストランでこれを採り入れたのが契機となった。そしてフランスの名料理人エスコフィエが、このロシア式サービスを受け入れ、色々な料理人が彼の真似をし、フランス全土ひいてはヨーロッパ全土に浸透していったのである。

そしてこのフランスの名料理人エスコフィエがフランス料理中興の祖となる訳である。

黒に近い褐色をした西洋料理の基本的なソースのひとつ。フランス四大ソースの一つブラウンソース(ソース・エスパニョール、ソース・ブリュンヌとも)を煮詰めて風味付けしたもの。デミグラスソース、ドゥミグラスソース、ドビソースとも言う。古典的なフランス料理でよく用いられていた。日本における洋食でも広く用いられている。

- フランス語では普通 demi-glace(フランス語発音: [dmiglaːs] )と言うが、sauce demi-glace(フランス語発音: [soːs dmiglaːs] )と言うこともある。フランス語でドミ (demi-) は半分と言う意味。グラス (glace) は通常は氷と言う意味だが、料理の名前に使ったときは煮こごりまたは煮詰めるという意味になる(ただし、文字どおり氷菓子を意味することや、溶かした砂糖などをかけた料理を意味することもある)。ドミグラスソースとは煮詰めた濃厚なソースということである。英語でも demi-glace(英語発音: [ˈdemiˌgla(ː)s] デミグラ(ー)ス)と言うが、demi-glace sauce(英語発音: [ˈdemiˌgla(ː)s sɔːs] デミグラ(ー)ス・ソース) と言うこともある。

- 小麦粉をバターで色付くまで炒めて一度冷ましたもの(ルー)に、牛(特に子牛)の肉や骨と野菜(ミルポワと呼ばれる玉葱・人参・セロリの組み合わせを使うのが一般的)を煮込んでつくった出汁(フォン・ド・ヴォー)を入れ、アクをとりながら、半量程度になるまで煮詰め、更にマデラワインなどで風味をつける。

- 出汁を煮詰めてからルーを加える方法もあるが、動物の体内にある自然のゼラチン質と塩分が煮詰めることによってとろみと塩気を与えてくれるため、いずれの場合もルーを使いすぎないようにすることが美味しいドミグラスソースを作る秘訣である。

- 料理店の中にはルーを一切使わずにドミグラスソースを作る店もあるが、その場合はとろみを出すために出汁を十分の一程度まで煮詰める必要があり、作るのに手間と時間がかかる。

フランス料理人オーギュスト・エスコフィエ(Georges Auguste Escoffier、1846年〜1935年)によれば、ドミグラスはエスパニョールソースというブラウンソースをさらに煮詰めて作った万能ソース。

- 18世紀末のフランス革命によってそれまでの王侯貴族向け宮廷料理は大衆化を余儀なくされ、以前の様に材料や手間を際限なくかけられなくなった19世紀フランスにおけるレストランブームを牽引する代表的味覚の一つとなった。

- しかし20世紀に入るとその完成度の高さゆえの味の均一化が忌避される様になり、多彩な展開が可能なフォン・ド・ヴォー(ルーの代わりにコーンスターチで伸ばし、より軽い味わいに仕上げる)’に取って変わられ、20世紀中盤頃にはほとんど視られなくなってしまう。

一方日本に西洋料理が流入した明治時代(1868年以降)にはドミグラスソースがまだまだフランス料理の万能ソースとして幅を効かせていた時代だった。

- 日本で「洋食の父」と呼ばれる横浜ホテルニューグランドの初代総料理長サリー・ワイル(ユダヤ系スイス人)もそうした時代のシェフで、日本の洋食界に「フランスで最上級のソースとされるドミグラスソースこそ、上等なフランス料理の証」という通念を広めた。

サリー・ワイル - Wikipedia

- 当時は今の様な情報化社会でなく、かつ海外渡航も難しかった事から日本人コックが海外修行に渡る様になった1960年代頃から、そうした修行組が帰国して第一次フレンチブームを起こした1970年代までドミグラスソース全盛期が続く事になる。

#4|異彩のビストロ|70年代〜80年代の第一次ビストロブーム到来 – 食と暮らしのグッドニュース|フードポート[FOOD PORT]

そして日本のフランス料理店でもフォンドボーが主流になって以降も街の洋食屋ではその伝統を守り伝え続けている。

こちらは「フランス人の市民化」「フランス社会の資本主義化」の時期と重なる様です。実は産業革命には「労働者の食事革命」という側面もあるんですね。

ちなみに、イタリアにおいても19世紀におけるイタリア王国(1861年〜1946年)成立を契機に「イタリア料理統一運動」があった様なんです。

1861年、いくつかの摘み残しがありつつも、イタリア王国が成立。法的にはサルディーニャ王国の憲法が全土に適応され、行政・警察・衛生・公共事業などの諸制度が整備。フランス型の中央集権国家へと進んでいきます。

- 南イタリアでは諸特権を失った貴族が没落し、代わりに商売や投資で成り上がった新興のブルジョワ階級が台頭。貴族が手放した土地や権利を貪欲に買いあさっていく。

- 北イタリアでは貴族がブルジョワ化し、様々な商売に手を出し、弁護士や医師、官僚など専門的な職業に落ち着いていく。

これらブルジョワ勢力は、資本を元に商売を拡張する一方で、利益を追求して労働者を酷使し、資源を求めて海外に進出する。

- その結果、労働者階級の間では格差の均等を求めて社会主義運動が盛んになり、国家としてはより多くの資源を求めて東アフリカなど海外に侵略を強めていく。

- 集積された富を元に、北イタリアのトリノ・ジェノヴァ・ミラノに工業地帯が作られ、繊維・織物産業、自動車・製鉄・造船などの重工業が発展していく。

こうした状況下、近代イタリア料理の父と言われる、ペッレグリーノ・アルトゥージが長年に渡る地方観察をまとめ、フィレンツェで「料理の科学と美味しく食べる技法(1891年)」を出版。これが爆発的にヒットして版を次々に重ね、イタリアの各家庭にあるとすら言われるほどの「国民的料理本」となったのだった。「ジャガイモのニョッキ」がイタリア人の好物になったのも、「トマトソース」をパスタにかけるのが全土に普及したのもこれ以降。

一方、最近のフランスはフランスで色々問題を抱えてる模様…

フランスで問題にされているレストランの手抜き料理 - エスカルゴの国から

さて、私達はどちらに向けて漂流してるのでしょうか…