吉田秋生「河よりも長くゆるやかに(1983年〜1985年)」における「ナマコを最初に食った奴と尻の穴に突っ込んだ奴は偉い」というセリフを思い出しました。何事にも最初はある…

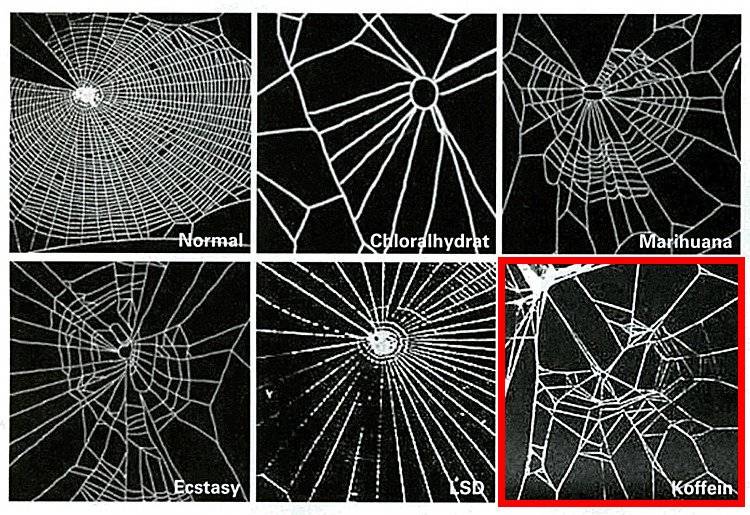

クモに麻薬などを与えて巣を作らせた画像https://t.co/7qWAuWcNzi

— sakamobi (@sakamobi) June 30, 2018

カフェインやばくね?(;・∀・) pic.twitter.com/Ky4US6ntm2

蜘蛛はカフェインで脳の一部分が麻痺する(人間がお酒を飲んで酔っ払うのと同じ)ので、酔っ払ったみたいにフラフラになるんですって

— 図書外道 (@Shiri_choco) June 30, 2018

追記しますと!人間とは違って結構大事な部分が麻痺するのでかなりヤバいことになります!!

— 図書外道 (@Shiri_choco) July 1, 2018

人間の場合、こんなことにはならないので安心ですが蜘蛛にとってカフェインはヤバい薬物なのかも…

「猫にマタタビ」もそうですが、実は「人間に効いたので他の動物にも試して見た」系統の展開とも。ただこちらには(ある意味当然ながら)「猫が自然状態で酔っ払ってるのが並列的に発見された」説も存在する様です。

*「マタタビは猫の爪とぎやトイレなどのしつけにも有効」…「猫は進化を人間に委託した」なる過去投稿と併せて考察すると、これまた興味深い展開に。

かくしてこの件に関しても後期ハイデガーいうところの集-立(Ge-Stell)システム、すなわち「特定目的達成の為に手持ちリソースを総動員する体制」の影がチラつき始めるのでした。

かつてほとんどの製薬会社、複数のスパイス(香辛料)生産会社はアヘンのような強力な麻薬を含む製品を生産していた。 これらの麻薬生産会社は、今日よく知られている企業である。 かかる企業の商品展開において強力な精神作用を持つ物質を取り入れるのは、19世紀〜20世紀初頭の間に一般的だった(「大麻薬時代」とも呼ぶ)。 これらの物質の中毒性や依存性が認識されていなかったからだ。

向精神物質の禁止は、米国および欧州で徐々に進化してきた。 アヘン含有製剤のアヘンチンキは、 18世紀以来広く利用されていた。 モルヒネ、コカイン…これらはあらゆる病気を治す奇跡の治療法と考えられていた。 19世紀後半の間に、多くのメーカーが誇らしげに「我社の製品にはコカインやアヘンが含まれている!」と喧伝した。 これから紹介する『ミセスウィンズローのスージング(なだめかし)シロップ』などはモルヒネを含有していたが、これは乳幼児に盛んに使用された。 20世紀の初めになってやっと。コカインやアヘンの常習的な使用の弊害に人々は気づき始めた。 これは、製品からコカインやアヘンの除去(例えば コカ・コーラ)につながった。また、製品ラベルに成分表を表示することを定めたThe Pure Food and Drug Act (1906年) =1906年度純粋食品医薬品法の導入につながった。 それにもかかわらず相変わらずアヘンのような標準的な麻薬鎮痛剤は容易に入手可能なままであった。ベンゼドリン吸入器は1950年代初めまで処方箋なしで販売されていた。 またアメリカではコデイン─ブロンに含まれているといったらわかるだろう─は1980年代初めまでは、ほとんどの市販鎮咳剤に含まれていた。

『ミセスウィンズローのスージング(なだめかし)シロップ』

ミセスウィンズローのスージングシロップは、母親や保育従事者に不可欠な薬だった。当時の激務に追われる労働者階級が「子育て」するにはこのようなものを使わなければ不可能だったのだ。1オンスあたりモルヒネ65 mg相当を含み、それが騒がしい幼児を静かになだめつかせた(スージング)。 これは労働に追われる母親を大いに助けただろう。 この会社は、1887年からレシピブック、カレンダー、およびトレーディングカードのような様々な販促グッズを使用し、一大ブームを巻き起こしたのであった。この薬の悪質な点は、これらのスージング効果の源泉がモルヒネだと明記しなかったことだ。

「覚せい剤取締法」で規制されている薬物は、基本的には

の2つを指します。メタンフェタミンのほうが、アンフェタミンより強い興奮作用があり、いわゆる「シャブ」「エス」「スピード」「アイス」と呼ばれるものに相当します。化合物としては比較的古くから知られているんですが、このメタンフェタミンを合成したのは日本人。薬学界の長老だった長井長義博士が、「麻黄」の有効成分で喘息や咳の薬として使われるエフェドリンを創製したとき、その誘導体の1つとして作られました。明治26年(1893年)のことです。

効能としては催眠剤の反対で、眠気を去り、疲労感をなくし、気分を高揚させ、多弁になり、行動的な状態になります。眠気を去り疲労感をなくすといっても、一時的に無理ができるというだけで、その後は休養や睡眠が必要だし、しかも連続使用するとさまざまな障害が起きるため、医薬品としては特に重要ではありませんでした。抑鬱症とか睡眠発作(ナルコレプシー)とかだけに用いられる特殊な薬だったんですね。ところが、1938年にドイツでメタンフェタミンが発売されます(商品名は「ぺルビチン」「ベンゼドリン」など)。ドイツ軍は長時間にわたる過度の軍務を容易にし、一方では士気が高まることから、兵士への供給を開始します。それを見た日本軍もさっそく導入を決め、製薬業者に生産させ、軍用に使ったのでした(1940年にメタンフェタミンの市販開始)。

ドイツ軍ではテストを重ね、1939年9月のポーランド侵攻で早くも「実戦配備」。特にパイロットや戦車兵、輜重のトラック運転兵などに使わせていたとの事です。確かに、こういう部署の兵士は、寝ずに軍務をこなさねばならない場合があるし、上層部にしたら「うってつけじゃないか」と思ったのでしょう。

一方、民間の市場からはペルヴィチンを引き揚げさせます。製造量の問題でもあったのでしょうか。ともかく、翌年の1940年のフランス侵攻作戦(いわゆる電撃戦)で、国防軍や空軍の兵士に3500万個もの錠剤として配給されていきます。

その頃は覚醒剤の問題点(中毒性や精神障害など)は知られておらず、普通に薬局で市販されていました。宣伝の惹句は「除倦覚醒」で、内服用に1mgの錠剤のみ販売されていました。当時の覚醒剤は4〜5mgもあれば十分に効果があったので、錠剤4〜5錠飲んで徹夜するというのはわりと当たり前の光景でした。

1942年1月には東部戦線に駐留した500人のドイツ兵が赤軍の包囲から脱出しようとしていた。気温はマイナス30度。部隊に割り当てられた軍医は真夜中に「より多くの兵士が、もう雪の上で横になり倒れ始めるほど疲れていた」ことを報告書で書いている。「部隊の指揮官は部隊にペルビチンを与えることにしました!…半時間後、彼ら(兵士)は再び整然と行進し始めました!彼らが自身の体調について『より良い』と感じていることを報告し、彼らはより良い警戒状態に移行できたのです!」。報告書は、軍の上級医療指導部に到達するまでにほぼ6ヶ月かかった。しかし、その応答は、ペルビチンの新しいガイドラインが発行されるにとどまった。「一度摂取した2個の錠剤(=6mgのメタンフェタミン)は、通常3〜8時間眠る必要性を排除する」とのことだ。

戦争の終わりに向けて、ナチスも自分の軍隊のための「奇跡の丸薬」に取り組んでいた。北ドイツの港町キールでは1944年3月16日にヘルムート・ハイエの下で新しい薬剤が開発されていた。「(新しい薬に求められることは)兵士の自尊心を高めながら、兵士らが正常考えられる時間を超えて長時間戦い続けることだ」。短い期間の後に、キールの薬理博士ゲルハルト・オジェホフスキーはコードネーム「D-IX」を発表した。これは、コカイン5mg、ペルビチン3mgとEukodal 5mg(モルヒネベースの鎮痛剤)を含有していた。今日では、この強力な薬の劣化コピーを乱用して刑務所送りになることが多いが、当時では薬物は、海軍の潜水艦乗組員でテストされて好成績を収めた。

戦争中、覚醒剤はドイツにおいて次々と改良されていったが、結局は敗戦の後、ドイツが保有していた大量の覚醒剤のデータは散逸し、ドイツ軍における覚醒剤の歴史に(表向き)終止符が打たれたのであった。しかし、実際は東西ドイツ融合まで、西ドイツも東ドイツも覚醒剤を保有していたのが最近の暴露文書により明らかになっている。それほど覚醒剤というのは軍隊にとって魅力的なのである。

軍隊でも軍需工場でも覚醒剤の使用が始まりました。よく特攻隊が自爆攻撃できたのは麻薬を服用していたからだといわれますが、これは事実でしょう。ただし、繰り返すように当時は普通の市販薬だったので、特に悪いことではなかったはずです。薬害についても、戦時中は命令的に適量を一時的に使っていただけなので、深刻な被害は出ませんでした。

英国側も覚醒剤に注目するようになっていました。最初は陸軍。何度か調査をしたものの、ある種の軍務に就いている兵士をシャンとさせられるかどうか、確信が持てなかったそうです。

で、そのまま「お蔵入り」させれば良いものを、今度は海軍が注目するようになります。潜水艦の乗組員らに配給させ、集中力を保たせようとしたのです。効用?を知った空軍でも、1942年には戦略爆撃機の搭乗員に使わせるようになります。

どうも、疲労回復というより、戦意を高める効果の方を重視していたようで、有名なエル・アライメンの戦いではバーナード・モントゴメリー将軍が配下の兵士に使用を許可していたそうです。

ちなみに、配給は5日おきで1回20ミリグラムだったそうです。サイトでは「結構な摂取量だが」と心配しています。味方を誤射した事例が少なくとも1件が確認されており、そこから「大丈夫なのか」と疑問視され始めていったそうです。その後、1943年になると空軍省の方で印刷物を配布し、覚醒剤使用の賛否について、次のように書き記していたそうです。「覚醒剤を使用したら、誰もが戦場で完全なコントロールが利き、休息を取らずして任務を続けられると思い込んでいる。当人自身は全能感に浸っているが、実際にはありとやらゆる失策をしでかしているのが現状だ」

戦後、日本では大量のストックが市場に流れ出しました。新聞雑誌で大きく宣伝されたうえ、敗戦の混乱で希望のない気分に向いていたせいか、単なる医薬品というよりは嗜好品として大流行します。そのうち錠剤より効き目の強い注射薬が発売されるに及んで、大量使用が始まるのです。

流行とともに覚醒剤は多くのブランドで発売されました。メタンフェタミンだと「ヒロポン」や「ホスピタン」、アンフェタミンだと「ゼドリン」や「アゴチン」や「ソビリアン」など。そしてなかでももっとも宣伝された大日本製薬のヒロポンが覚醒剤の代名詞となったのでした。

日本で覚醒剤のリスクが認識されたのは昭和22年(1947年)に入ってからでした。ただ、海外の文献にも薬害のくわしい記載はなく、最初は精神疾患と誤解されました。その後、昭和25年(1950年)に薬事法で劇薬に指定、さらに翌年に「覚せい剤取締法」が施行されましたが、時すでに遅く、すでに覚醒剤はきわめて深刻に蔓延していたのでした。

昭和29年(1954年)、どれくらい覚醒剤が蔓延しているかの調査が行われました。主として15〜30歳をターゲットに20万枚の調査票が配られました。12万枚ほど回収されたなかで、8865人が使用経験ありと答えています。この調査段階で中毒者は100万人と推計されていました。覚醒剤所持等の罰則を強化しても、効果はあまりありませんでした。その理由は、覚醒剤は密輸や密造が比較的簡単だったからです。

覚醒剤の密輸というのは、原料となるエフェドリンを輸入することと同義でした。エフェドリンは風邪薬の材料で、従来は通産省が輸入許可を与えていましたが、昭和28年7月以降は禁輸となりました。しかし、エフェドリンさえ手に入れれば、莫大な儲けが期待できたので、密輸は止まりませんでした。その供給が減ると、清涼飲料の保存料である安息香酸ナトリウムやカフェインなどの代替材料が使われました。ほかに必要なのは塩くらいで、粗悪品とはいえ、特別の技術や施設は不要でした。

ASKA「詞を書く時には本当に助かってる。今日は絶対に寝ちゃいけない時ってあるでしょ。眠かったり、ダルかったり。アンナカを一包飲むと、二~三時間は目が覚めるんですよ」

金沢刑務所「(ヒロ)ポン中毒者の手記(昭和28年/1953年)」より。

その日の興業は新××の一流スター○○啓子一行のアトラクションだった。世間話をしていたA興業社の親分と私は、○○啓子よりどこかの薬局で覚醒剤を買って来て下さいませんかと100円札50枚を渡された。当時の名古屋の薬局では自由に買えた頃だった。私は急いで附近の薬局から50本ばかりのヒロポンを求めて劇場まで帰った。彼女は待ちこがれていたのだろう、私の目の前でハンドバックから注射器を出して一度に10本の注射を打って舞台へ出て行った。

私は有名な女優でも常用しているヒロポンというものに、理由なしにこの時より非常な好奇心を抱くようになった。今日まで私は頑強に断って来たが、始めて1本試験的にうって見る気になった。注射をすると憂鬱が一度にとんでしまい非常な爽かな気特になる。そして2日も3日も寝られぬのが常だった。口が渇き頭がぼっとしてくると薬が切れた証拠だった。この頃になると非常に猜疑心が強くなってきた。注射の量も1日に70本、80本と増加する一方だった。注射のため今まで60キロあった体重が54キロばかりに減った。精力がいちじるしく減退した為、夫婦間の性交等はおそらく不可能だった。

昭和25年夏頃より全く発売禁止になった。私達は、血まなこになってヒロポンの行方を追った。そしてやっと探し求めたのは不良品で副作用の激しい覚醒剤だった。私達は激しい副作用のために全く廃人同様になってしまった。

*元々、芸能界においては「興行上の無理を可能とする魔法の薬」なる認識があったという事である。

それでは過去投稿と照会してみましょう。

①この種の集-立(Ge-Stell)システム、すなわち「特定目的達成の為に手持ちリソースを総動員する体制」の促進剤としては歴史上「(前近代まで庶民を動員可能な唯一の原動力として機能してきた)アルコール」「(高貴な人々が庶民に鷹揚さを見せつける威信財として発展して来た)香辛料」に引き続いて「砂糖」が最も有名である。

特に大英帝国においてはこれが庶民のカロリー摂取状況を劇的に改善して長時間の重労働に耐える労働者を生み出すと同時に、その労働者に「もっとこれが欲しい!!(その為ならいくらでも働く!!)」という強烈なモチベーションを与え続けたのだった。

「ときはカネなり」という。近世のイギリスのプロテスタントの間で、時間を大事にすることが、宗教的にも望ましいことだとする考え方から、広く流布させられた格言である。しかし、人びとが時間を正確に守ってくれることを望んでいたのは、エホバの神だけではなかった。工場経営を始めた資本家にとって、労働者が時間にだらしないことは悩みの種であった。工場労働はティーム・プレイであるため、就業時間を守らなければ機能しなかったからである。

「ときはカネなり」という言葉が広められた反面、同じ時代のイギリスでも、「ときは敵なり」と感じていた人びともいた。フィールディングといえば、ロンドンに泥棒が増えたと主張し、最初の警察をつくろうとした18世紀の人物であるが、彼によると、貧しい下層民が、砂糖や茶のようなぜいたく品を欲しがることが、その原因だというのである。貴族やジェントルマンのような上流階級にとっては、「ときは(つぶすのに苦労する)敵」であるが、労働者にとっては、まさしく「ときはカネなり」なのだというのが、彼だけでなく、当時の多くの論者の立場であった。

しかし、どのようにいわれようと、工業化以前の労働者には、時間を守るということは、とてつもなく難しいことであった。農民は、「晴耕雨読」というほど気楽ではなくても、気候条件や日の出や日暮れによって労働時間を左右されただけでなく、たとえ貧しくとも、多少は労働時間を自ら決める自由を持っていた。職人の間では、週末に飲んだくれて、月曜日は職場に出てこないという「聖月曜日」の習慣が、慣習的な権利として社会的に承認されていた。これに対して、工場で要求されている労働では、労働者自身には、時間の使い方にいっさいの選択権がなかった。機械時計の示す時刻に合わせて行動することだけを要求されたのである。

こうして、冒頭の格言のようなものが発明され、教会がこれを流布させた。しかし、労働者に、無理にも近代的な時間規律を守らせるには、教会の説教だけでは十分でなかった。ここで、圧倒的に大きな役割を果たしたのが、砂糖入りの紅茶であった。工業化前の職人や農民の生活では、朝からエールを飲んで、酔っぱらいながら出勤するということも少なくなかった。19世紀中頃になっても「聖月曜日」の習慣が残っていたのは、その証拠でもある。エールというのは、伝統的なアルコール飲料で、いわばホップ抜きのビールというようなものであったから、労働者とは酔っぱらいのことだという、中産階級の振りまいたイメージも、そんなに間違っていたわけではないのだ。

産業革命時代、イギリスは、ますます茶の供給源であるアジアとの関係を深め、カリブ海では、奴隷制砂糖プランテーションを大規模に展開した。政府も、砂糖関税を劇的に引き下げ、東インド会社の独占をも突き崩していった。その結果、かつてはステイタス・シンボルであった砂糖入り紅茶が、労働者の朝食に取り入れられるほど安価になった。砂糖入り紅茶を軸とする「イギリス風朝食(イングリッシュ・ブレックファースト)」が、労働者の朝食として成立したのである。エールと違って、砂糖入り紅茶は、高いカロリーとカフェインを含んでいたわけで、時間にルースな、酔いどれの労働者にかわって、朝からしゃきっとした、勤勉な、時間を正確に守る労働者が出現するようになったのである。「大陸風朝食」(コンティネンタル・ブレックファースト)との対比で「イギリス朝食」といえば、いまでもベーコン・エッグもついて「ヘヴィー」なことで知られているが、それこそ肉体労働をせざるをえない労働者のための朝食だったのである。農村の住民とは違って、ロンドンや新興工業都市の住民となった工場労働者は、ほとんどキッチンというほどの設備のない住宅に住んでおり、手の込んだ朝食は用意できるはずもなかった。お湯だけでつくれる「温かい食事」という意味でも、砂糖入り紅茶は、イギリス労働者にとって恵みであった。

しかし、産業革命時代の終わり頃までには、イギリスの労働者の間では、砂糖入り紅茶は、朝食で用いられるだけでなくなった。仕事の中休みとしての、「ティー・ブレイク」の習慣も広がった。労働者の「ティー・ブレイク」には、「ときは敵なり」とみなしていた中・上流階級の「アフターヌーン・ティー」とはまったく異なる、肉体労働者のシンボルという意味が含意されたのである。イギリス人にとって、砂糖はぜいたく品ではなくなり、重要なカロリー源となった。時期によっては、平均的なイギリス人のカロリー摂取の20パーセント近くが、砂糖によっていたという。こうして、もともと王族や貴族・ジェントルマンのステイタスを象徴する記号であった砂糖入り紅茶は、労働者階級の記号となったのである。

当時の栄養学者の中には、砂糖入り紅茶よりは、ジャガイモのほうが安上がりで、栄養学的にも望ましいという者も少なくなかった。実際、1800年頃でいえば、同じ値段で買い取れるカロリーを比較すると、ジャガイモは砂糖の5倍にはなった。しかし、初めから下層民の食べ物として導入されたジャガイモとは違って、紅茶と砂糖は、もともと上流階級のステイタス・シンボルであったから、庶民といえども、砂糖入り紅茶への執着は強く、イギリス庶民の生活の中にすっかり定着した。

現代のイギリスでは、オフィスでも大学でも、午後に「お茶の休み」がある。しかし、そのルーツは、貴婦人のサロンに始まった「アフタヌーン・ティー」と、工場労働者の「ティー・ブレイク」という、まったく逆の二つの方向からきたものである。こうして、産業革命のイギリス労働者の生活は、極東の中国から輸入した茶に、大西洋のかなたのカリブ海で奴隷につくらせた砂糖を入れた「砂糖入り紅茶」によって、その基礎を確立したのである。

*英国史のこの部分は上掲の意味合いにおける産業革命の準備と実際の浸透開始の阻害という形で「カリブ海不在地主の盛衰」なる政治史と密接に関わってくる。

*日本人も江戸幕藩体制時代からこれを積極的に求め続け、それが和菓子文化を育てたり、明治維新に際しての薩摩藩の資金源となったりしてきた。興味深いのは対馬藩の倭館の記録にも「(砂糖文化を知らない)朝鮮人の接待には惜しみなく唐三盆(砂糖)を盛れ。聞き分けが大変良くなる」とある辺り。当時、かの「白い粉」は外交上の戦略物資としても機能していたのである。欧州に伝わったのは(香辛料同様)十字軍運動開始以降で、それ以前からイスラム文化圏においては準貨幣の役割を果たしてきたという歴史もまた興味深い。砂糖栽培そのものはインドや中国で始まったのだが、この種の「集-立(Ge-Stell)システム促進剤」は、不思議にもこれを「異国から伝わったエスニックな嗜好品」として甘受した地域ほどそれに加速度的にのめり込んでいく傾向を見せるのだった。

*この種の「集-立(Ge-Stell)システム促進剤」は、不思議にもそれを「異国から伝わったエスニックな嗜好品」として甘受した地域ほどそれに加速度的にのめり込んでいく傾向を見せる…欧州人の香辛料への耽溺、及びそれへの依存状態からの脱却の歴史。それから阿片を伝統的に「(主に阿片チンキといった)医療用の舐めるもの」として甘受してきた(それゆえに弊害も最小限に抑え込んできた)英国人やフランス人やドイツ人や日本人や朝鮮人と、新たに「(効き目が大きくなるぶん副作用も表面化しやすい)嗜好品として喫煙するもの」として甘受したオランダ人、アメリカ人、中国人の対応の違い…

*なんと「副作用」が隠蔽されてきた歴史まであったりする。合法とはいえ、まさに「白い粉」…

②そして19世紀後半に入ると「(冷蔵技術や電信技術の発展も手伝った)全世界を結ぶ交通・流通網」が現出し「(国家予算投入によって編成 / 維持され、インフラ整備が整ってない地域に派遣される)軍隊や冒険商人」に取って代わる。

*こうした意味合いにおける近世的な主権国家の在り方は「国際的規模による地図 / 海図の作成競争」と密接な関係があり(ユーラシア大陸全域を舞台に大英帝国と帝政ロシアがグレートゲームを競い、アフリカ分割が進行する時代に一区切りついてアメリカのフロンティア消滅宣言(1890年)も出されて)国家間の競争が全てとなった総力戦体制時代(1910年代後半〜1970年代)には(それ以前の時代の国家間競争を継承する形で)宇宙開発競争や極地探検競争が大きな盛り上がりを見せる事になったのである。

③かくして「産業革命の大量生産・大量消費スタイルが消費の主体を王侯貴族や聖職者といった伝統的インテリ=ブルジョワ=政治的エリート階層から経済そのものを担う新興産業階層(融資家・経営者・管理職・労働者など)に推移させる」歴史的変化が起こると、流通する商品の多様化と多態化が進行したが「集-立(Ge-Stell)システム促進剤」としての本質はそう簡単には破れなかったのである。

*クリエーターのパトロンからの解放はルネサンス晩期のヴェネツィアにおける「文庫本」「オペラ」「キャンバス画」に端を発するが、この時新たに登場した大衆も、ある意味「新たな暴君」に他ならなかった。ここで興味深いのが「名探偵」ホームズや明智小五郎も「泥棒紳士」ルパンも国際謀略や戦時下では「愛国英雄」として振舞う事を要求されたあたり。そして、こうした傾向は戦後冷戦下を舞台とするイアン・フレミング「007号の冒険」シリーズにも継承されていく。

- 絶対王政期フランスの宮廷料理における「香辛料離れ」に端を発っし「日本における町の洋食屋さんの味」に至る流れや英国料理や日本料理の近代化…

18世紀頃にドイツの国際港として栄えたハンブルクで労働者向けの向けに供されていたタルタルステーキ。これが移民ラッシュによって米国に伝わって「ハンバーグ・ステーキ」として定着する。

日本では1960年代以降の高度経済成長期に急速に普及。当時は栄養豊富な畜肉が比較的高価な食材であり、安価な合い挽き肉(鶏肉と豚肉等)を使ったこの料理を食卓に上らせる事で、豪華な夕食を演出できるため、同年代以降の主婦が好んで夕食のメニューに取り入れた背景もあって、調理済みで後は焼くだけのものが発売されるなど、瞬く間に全国に広まった。更には1970年代頃から多様化したレトルト食品(レトルト・ハンバーグ)の登場・普及によりありふれた料理となった(当初は原料の半分以上が大豆加工品)。このような経緯により、日本で食べられているハンバーグの原型は外国料理にあるが、オムライス、ナポリタン、ドリアなどと同じく西洋の料理をヒントとし、長年の間に日本人の好みに合わせた独自の進化を遂げた洋食料理の一つであるといえる。特にデミグラソースで煮込むハンバーグは海外であまり見掛けず、日本独自色が強いとされる事が多い。 - 「南北戦争を契機とする缶詰普及」に始まる保存食近代化運動…

-

国策として「肉食」を奨励した明治維新後の栄養改善計画と、同様に国策として「洋食化」を奨励した戦後復興期 - 高度成長期(1940年代〜1960年代)の日本

*大正時代、クロポトキンの「革命はパンの不足から始まる」なる主張が伝わると温情主義を擁護する日本の保守派論客はこれを「労働者は白飯を腹一杯食べられている間は革命を考えない」と言い換えた。良くも悪くも1960年代までの日本はこの考え方で結構回せてしまった感がある。

「逆に現状礼賛を特定の言い回しで言い広める事に相応の販促効果が伴う場合には、むしろ言語ゲーム(Sprachspiel)が推奨される」…オロナミンC発売時における「パパは生卵やウィスキーを、僕は牛乳を入れる」なるスローガンを思い出す。生卵も牛乳も当時のチルド輸送の全国定着の恩恵を受けていたしウィスキー普及にもそれに弾みをつけたい流れが存在した。

*というか「産業革命の大量生産・大量消費スタイルが消費の主体を王侯貴族や聖職者といった伝統的インテリ=ブルジョワ=政治的エリート階層から経済そのものを担う新興産業階層(融資家・経営者・管理職・労働者など)に推移させる」歴史的段階を欧州の様な強烈な形で経験しなかった日本においては、国民国家の一部に埋め込まれて成長を遂げてきた「市民社会」が総力戦体制時代(1910年代〜1970年代)終焉を契機に新たなる「総力戦の指導者」を自認する様になっていく側面も。

*「夢のリゾート地ハワイ」のイメージ形成についても「国策」として勧められて来た歴史が存在する。そしてサントリーのトリスウィスキーのCMやクイズ番組がTV視聴者向けにそれを周知させていったのである。

*ただ、こうして主権国家が主導して来た動きは全て最終的に国家主義に回収され得た訳でなく「御当地自慢合戦」の様なリージョナリズムを最終到達地点とする展開となる事も多かったのである。

*一方、1960年代後半頃より次第に生活水準の向上を背景に日本人全体を画一的飢餓感で同一方向に誘導する事が不可能となる。欧米の超大物有名人を招聘したCMで商品の注目度を高めた「映像の魔術師」大林宣彦や、メディアミックス戦略によって次々とブームを生み出す「天才プロデューサー」角川春樹などが活躍したのがまさにこの時期。外連味溢れる意表を突いた演出で梶原一騎のスポ根物や料理人勝負物が大流行したのもこの時期。

*ちなみにコカイン密輸事件に連座して逮捕された1993年8月29日自転においてなお、角川春樹は日本国民の大半に対して自らの監督した「恐竜物語REX」を同年公開のスピルバーグ監督映画「ジェラシック・パーク」と同グレードの作品と信じ込ませる事に成功している(逮捕とそれに続いた上映中止で一気に洗脳が決壊)。そもそも逮捕自体、費用対効果を無視してそういう宣伝戦略を続ける彼を社内の誰も止められなかったので止むを得ず遂行された内部告発だったとする説もあり、オウム真理教サリン散布事件(1994年〜1995年)が発生した当時の日本人心理について貴重な傍証を提供する形となったのである。

④こうした状況下、共産主義国間の戦争が連続する様になった1970年代中旬より「究極の自由主義は専制の鉄製によってのみ達成される」なる政治的ジレンマが急浮上してくる。そして1970年代後半から1990年代にかけてそれは(「シャロン・テート殺害事件(1969年8月8日)」や「ガイアナ人民寺院集団自殺事件(1978年11月15日)」の結果も受けて)「究極の個人主義は(そのカリスマ性によって)周囲を屈服させる事によってのみ達成される」なる個人主義的ジレンマへと煮詰まっていく。ある意味、エーリック・フロム説くところの「自由からの逃走」の現代版…

マンソンは女を手なずける天才だったようだ。口もうまかったのだろうが、その容姿の効能が大きかったと思われる。生まれつきのアウトローだったマンソンは、時代が望んだヒッピー像そのままだったのだ。当時はこれがカッコよかったのである。マンソンもそのことを十分に理解し、髪や髭をキリストに似せるように念入りに手入れしていたという。

塀の中でアルビン・カーピス(バーカー一家の一員だったギャング)から教わったギターも大いに役に立った。容姿とギターで引きつけて、LSDとおちんちんを投与する。女たちはマンソンが齎す快楽に溺れて行ったのである。

また、マンソンが「ファミリー」に引き入れたのは、ほとんどが中流家庭出身のドロップアウト組だった。前科者はスーザン・アトキンスだけである。カウンター・カルチャーが盛り上がる中で、彼らは体制に逆らい、アウトローであるマンソンに憧れたのだ。

しかし、次第に雲行きが怪しくなり始めた。例えばジム・ジョーンズや麻原彰晃がそうだったように、マンソンも妄想を肥大させていったのだ。「ビートルズよりもビッグになる」という子供じみた目標を掲げていた彼は、『ザ・ビートルズ』と題された2枚組のアルバム、通称『ホワイト・アルバム』の中にハルマゲトンに向けた予言を読み取ってしまうのである。

『ホワイト・アルバム』はビートルズ末期にリリースされた「寄せ集めアルバム」である。レゲエからフォークソングから子守り唄から、果ては前衛音楽に至るまで様々な試みが為されている。名曲も多いが、反面でメンバーの方向性の違いがはっきりと見て取れる。「終わり」が感じられるのだ。それをマンソンも読み取ったのかも知れない。 中でもマンソンが特に注目したのが、ポール・マッカートニー作曲の『ヘルター・スケルター』である。

When I get to the bottom I go back to the top of the slide Where I stop and I turn and then I go for a ride Til I get to the bottom and I see you again

Do you, don't you want me to love you I'm coming down fast, but I'm miles above you Tell me, tell me tell me, c'mon tell me the answer Welll you may be a lover but you ain't no dancer

Look out ! Helter Skelter, Helter Skelter, Helter Skelter

とにかく騒々しい曲だが、それもその筈、この曲は当時最も騒々しいライブ演奏で有名だった「ザ・フー」のパロディなのだ。歌詞だけを見るとなんだか大変な大混乱が起こっているようだが、「ヘルター・スケルター」とは遊園地にあるクルクル回る滑り台のこと。つまり、子供の遊技を大人が大袈裟に歌っている訳で、ビートルズ流の冗談音楽なのだ。 ところが、マンソンはこれを「ハルマゲドンの予言」と受け取ってしまう。

「ビートルズがなんて云ってるか判るか? ヘルター・スケルター=大混乱がやってくる。そう予言しているんだ」

マンソンがラリラリ頭で考えた「ハルマゲドン」とはこのようなものだ。まもなく黒人の急進過激派(ブラック・パンサー等)が白人を相手に蜂起し、それが切っ掛けとなって核戦争が起きる。結果、黒人が勝利するも、彼らには世界を統治するだけの能力がない。そこでデス・ヴァレーの洞窟で生き残ったマンソンとその「ファミリー」が黒人に代わって統治する。

なんとも都合のいい話である。しかし、マンソンは信じていたし、「ファミリー」もまた信じた。そして、早く蜂起させるために、黒人による犯行を偽装することを思いついたのである。

ジム・ジョーンズの人民寺院が急成長した60年代初頭のアメリカは、反戦デモと公民権運動で沸き返っていた。多くの黒人信者を抱えるジョーンズは、必然的にキング牧師やマルコムX、更には過激派のブラック・パンサーからも影響を受けることになる。その教義は次第にファンダメンタリズムから離れ始め、差別のないユートピアを目指す共産主義へと接近して行ったのである。元ヒッピーの弁護士、ティム・ストーンが彼の参謀となったことでその傾向は強まって行った。

また、1962年のキューバ危機以降、ジョーンズは核戦争を異常なまでに畏怖するようになった。やがて彼のもとに神のお告げが下る。「近いうちに核戦争で全人類が死滅するだろう。但し、ブラジルのベロ・オリゾンテと、カリフォルニア州ユキアにいる者だけは生き残る」 彼は教会の移転を決意した。狂気の暴走はこの時から始まっていた。

1965年にカリフォルニア州ユキアに拠点を移したジョーンズの言動は次第に過激になって行った。ある時、創世記のカインとアベルの一節を朗読していたジョーンズは突然、聖書を投げ棄てて、聴衆に向って訴えかけた。「もしもアダムとイブが最初の人類で、カインとアベルしか子供がいなかったとしたら、ノドの地の住人たちはいったい何処から来たというのだ? あなたたちはそこに黙って座って、こんな出鱈目を読んでいていいのか? 私はでっち上げの神など信じない。空の上に天国などありはしない。我々が暮らしているこの世こそ、唯一の地獄なのだ」。とても聖職者とは思えない発言である。むしろ革命家のアジテーションだ。しかし、これが受けた。生活に苦しむ者にとっては、彼は怒りの代弁者だったのだ。それでもこのままならば、ジョーンズは単なる異端者に留まったことだろう。

ジョーンズを破滅に導いたのは、皮肉なことに、彼の右腕として人民寺院を成長させてきたティム・ストーンだった。

ティム・ストーンの妻グレースはジョーンズの愛人でもあった。1972年にはジョーンズの子を出産している。ジョン・ビクター・ストーンと名付けられたこの子をジョーンズは「ジョン・ジョン」と呼び、たいそう可愛がった。しかし、グレースはマートル夫妻の脱会を機に人民寺院に疑問を抱き始め、悩みに悩んだ挙句、遂に脱会を決意したのである。

ジョーンズの報復を恐れて居所を転々としていたグレースは、弁護士を雇って息子の養育権確認訴訟の準備を始めた。これにビビったのが夫のティム・ストーンである。彼は当時、人民寺院の後押しでサンフランシスコ地方検事補の職に就いていたのだ。彼の脳裏にはこんな新聞の見出しが躍った。「地方検事補と教祖様、ドロ沼の三角関係!」 ヤバい。ヤバすぎる。これまで人民寺院を政治的野心の実現に利用してきたツケが一気に回ってきたのである。

一方、ジョーンズは愛人に裏切られるわ、眼の中に入れても痛くない我が子を返せと訴えられるわで半狂乱となった。そして、信者をまるごと率いて国外逃亡を決断する。これが死への道行きとなるとは、彼らには知るよしもなかった。

1977年、ジョーンズは1000人近くの信者を引き連れて南米の小国、ガイアナのジャングルを切り開き、ジョーンズタウンを設立した。しかし、ストーンは同行しなかった。妻グレースに寝返ったのだ。ストーンの目標は合衆国での政界進出だ。それがどうして南米に逃げなきゃならんのだ? ジョーンズはまたしても腹心に裏切られた。そして、可愛いジョン・ジョンの引き渡しを求められている。マスコミの批判も過熱し始めた。彼は確実に追い詰められて行った。

ジョーンズが集団自殺のリハーサルを始めたのはこの頃からだ。彼はそれを「革命的自殺」と呼んだ。ブラック・パンサーの指導者、ヒューイ・ニュートンからの受け売りである。曰く「圧政者への黒人の抵抗は、警察の権力行使による死を招くかも知れない。しかし、こうした死は殉教者として自らを捧げるものであり、いわば革命的自殺である」。これを「尊厳を守るための自殺を通じた抵抗」と曲解したのがジョーンズのそれだ。要するに「捕まるぐらいなら死んでやる」という居直りであり、道連れにされる信者としては堪らない。1978年11月14日、マスコミの報道や家族会の要請を受けて、レオ・ライアン下院議員が報道記者たちを従えてジョーンズタウンを視察した。特に目立った問題はなく、事なきを得たかに思われた。ところが、夜になると脱会希望者が記者たちに願い出た。「どうか助けて下さい」と。翌日にそのことをジョーンズに詰め寄ると、彼は酷く傷ついたようだった。「私は打ちのめされた。もう死ぬかも知れない」。一行がジョーンズタウンを後にしようとすると、ラリー・レイトンという男がトラックに飛び乗った。

「俺も連れて行ってくれ。ここから出たいんだ」

しかし、彼はジョーンズの指令を受けた刺客だった。空港には武装した一団が待ち受けていた。彼らが議員たちを銃撃し始めると、レイトンも銃を取り出して、脱会者たちを抹殺した。

「もうおしまいだ。間もなくアメリカの海兵隊がパラシュートで降りて来る。我々は皆殺しにされるのだ。ならばその前に潔く毒杯を仰ごうではないか。これは自殺ではない。革命的な行動なのだ」

信者たちにはバリウムで割って飲みやすくしたシアン化物が配られた。赤子たちは注射を打たれた。逃げようとする者は銃殺された。

そして、すべてが死に絶えた後、教祖は自らのこめかみを銃で撃ち、ジョーンズタウンは死滅したのである。

私たちは生まれ落ちた時、たいていの場合かならず第一次的絆に結ばれている。

「子どもを母親に結びつけている絆、未開社会の成員をその氏族や自然に結びつけている絆、あるいは中世の人間を教会やその社会的階級に結びつけている絆は、この第一次的絆にほかならない。」

*さらには主権国家成立や貨幣経済の浸透は伝統的に「領主が領民と領土を全人格的に代表する温情主義的農本体制」を破壊する方向に働いてきたが(再版農奴制が根を張った東欧や帝政ロシアやハプスブルグ君主国やオスマン帝国や中華王朝の版図など)かかる変化を十分に達成出来なかった後進的地域の多くが(到底そのままではグローバル経済網に参加不可能なので)共産主義革命を(少なくとも一時的には)受容する歴史的過程を必要としたという考え方も存在する(共産主義瘡蓋(かさぶた)論)。それは私たちを守ってくれる絆であると同時に、私たちを束縛する絆である。成長するとは、この第一次的絆から徐々に解き放たれていくということであるが、ここには2つの意味がある。1つは、私たちが肉体的にも精神的にも、少しずつ強くなっていくということ。そしてもう1つは、しかしその一方で、私たちが孤独になっていくということである。

「ここに、個性をなげすてて外界に完全に没入し、孤独と無力の感情を克服しようとする衝動が生まれる。」

*実際のファシズムやナチズムは「資本家と労働者、地主と小作人が完全に対話能力を失って絶対的仲介者を必要とする」状況に付け込む形で台頭した。その状況下で共産主義が敗北したのは階級闘争史観に拘束されるあまり、それが「(真の革命を誘発する)好ましい状況」と映って処方箋の提供を怠ったからといわれている。そう、当時のドイツやイタリアは少なくとも「共産主義革命抜きには旧体制を打破出来ない」からの脱却には成功していたのだが、ドイツのヴォルシェビキスト達はロシア革命の成功体験に陶酔するあまり、その可能性を完全に見落としてしまっていたのである。ムッソリーニから最大の論敵と恐れられ投獄された「イタリア共産党とユーロコミュニズムの父」アントニオ・グラムシ(Antonio Gramsci、1891年〜1937年)もまた「イタリアでロシア革命が起こる可能性など最初から皆無だった。代わってファシストが政権を握った」現実をどう説明するべきかについて散々悩んでいる。そして当時、彼が獄中で残した膨大なメモからイタリア構造改革路線が産声を上げる事になったのだった。

イタリアの社会構造を特徴づけるものは、かつてグラムシも厳しく指摘したとおり、北部の工業と南部の農業に示されるいわば南北という二重構造の問題である。しかし、これは単に工業と農業という産業構造の二重性の問題だけに求められるべきではなく、イタリアという南北に細長く伸びた地理的風土性、或いは又、歴史的、文化的なさまざまの伝統、特殊な条件に求められるべきである。

ローマ帝国が崩壊してから、イタリアは北部はゲルマン民族の侵入するところとなり、南部はアラブ諸族の支配下に置かれた。やがて、北部にはロンゴバルド人が住みつき、彼ら固有の文化とローマ文化とを結合させて、独自の新しい文化を開花させた。一方、南部では、アラビア人が、数学や天文学をもち込んで、彼らなりの独自の文化を形成した。こうして、南北は互いに知る事がなく、理解する事も出来ぬように分離し、それぞれ異なる経済、政治組織のもとに発展していったのである。

「リソルジメント(国家再復)」と呼ばれる統一・独立運動によって、イタリアの独立が達成されたのは1861年のことであった。当時の人口はおよそ2600万人で、そのうち1550万人が生産年齢人口と考えられたが、このうちの三分の二、1030万人が農業に従事し、やっと5分の一強の320万人が開始されたばかりの産業に従事していた。しかし、この産業も、実際にはその大部分が手工業的形態をとるものであり、経済的諸施設は皆無に近く、工業製品の需要もほとんどゼロに近いほどであった。そのため、農村的、家内工業的な産業がしばらくの間経済の中で大きな比重を占め、将来の工業発展の基礎となり、やがて鉱業、金属、化学、機械といった分野を少しずつ開拓してゆくこととなった。

この変化ないし発展は同時に、王家を中心とする封建的諸要素の「ブルジョアジー」への転化をも意味した。しかし、その転身は、遅れた経済の中で遅々とした形で行われた。こうして、北部イタリアのピエモンテ、ロムバルディーア、リグリアの三州を中心に産業の開発が進められた。そこには、統一前にすでに国外の絶対君主側からの反封建的諸改良として、多少の家内工業が発達していた事もあったし、当時の交通事情から見ても、アルプスを超えて、他の諸国との交易の便があった。また、リグリアにはジェノヴァという屈強な港があった。さらにポー河は後に電力開発に貴重な存在となった。すべての条件が北イタリアに産業を集中させるのに適していたのである。北イタリアの工業化はこのようにして南部の農業を無視ないしは犠牲にする形で進められた。トリーノ、ミラノ、ジェノヴァは次第に工業都市となり、その多くの工場は、農村出身者だけではなく、都市の勤労者をも吸収し、近代的な労働者の階層がそこに形成されていった。ところが、これに反して、南部は放置されたままになり、南部諸都市の住民は、大学卒業者さえも就職に苦心する状態に追い込まれ、北イタリアと南イタリアとの格差はますます拡大してゆくこととなった。イタリアにおける経済発展はこのように最初から跛行状態の中におかれていたのである。

イタリアにおいて、近代工業と呼ばれるものは、実際には、1898年から1913年にかけての15年間に確立されたものであり、それも正確に言えば、基礎が出来たという事であった。それは、イタリアが植民地獲得の戦争に乗り出したことによる軍事的必要の所産であった。ここから鉄鋼及び金属鉱業の発展が促進され、1910年頃には、最初のトラストが形成された。外国資本の侵入、特にドイツ工業の組織的な侵入は、イタリア工業にあらゆる形の対抗措置を考究させ、それは工業生産を資本主義的に操作するための近代的銀行制度の創設をもたらせる。銀行の介入によって産業は飛躍的発展を約束され、アンサルド(重工業)、フィアット(自動車、機械)、ズニーア・ヴィスコーサ(繊維)、モンテカティーニ(化学工業、鉱山)、ピレツリ(ゴム)、エディソン(電力)、インノチェンティ(工業機械)等といった民間企業体がそれぞれの分野で独占を確立していったが、これらの経済活動はすべて北部に集中されていたのである。

すでに述べた経済・社会構造の二重性は、遅れて資本主義に入った諸国に見られる共通の現象である。ところが、イタリアでは、それが内面的な関係だけでなく、南―北という画然と地域的に区分されるような外面的関係を作り出したのである。これがイタリアの二重構造の最大の特徴であった。この二重性の故に、経済・政治はもとより、社会、文化一般が特異な姿をとったのであり、それ故、イタリアにおける労働運動もそれに照応する異なった戦略体制を取らざるを得なかった。北部と南部との著しい格差、南部の意識的に放置された未開発性、一口に言って「南部問題」は、イタリア資本主義の最重要点であり、同時に最も弱い部分でもある。そこで、この正当な評価にイタリア・マルクス主義による革命の問題をかかっていた。そして、すでに見たとおり、グラムシはこの問題を正しく認識して提起した最初の人であった。故に今日のイタリア『構造改革路線』の源泉はこの「南部問題」の分析の中にもはっきりととらえられるのである。

イタリアにおける封建的諸勢力の中で最大のものは大土地所有者であるよりも、むしろ教会権力であった。イタリアは旧教の本拠地統一前にもそれは膨大な公式領土(中・南イタリアを中心とした法王領など)を持っていたが、その後も各地に教会財産を保持している事では依然として大地主であり、自らの銀行を創立し、それが北イタリア産業に部分的な投資をしていることでは金融資本家の面をも持っている。それにもまして、旧教が国教であり、法王庁(ヴァチカン市国がその所在地)が精神界の王座にある点に比重の大きさがある。政治・文化を通じて、教会の力は抜く事の出来ぬ強さを持っており、いかなる政府もこれに直接に対抗する事はできない。それは、かつてファシズムさえ、ついにこれと妥協せざるをえなかったことを見ても明らかである。教会の勢力は、イタリアの二重構造とは別の意味で又大きな特徴であり、しかも、イタリア南部の近代化への転換が困難である一つの理由は、ここに旧勢力が根を張っているという事情からもきているのである。

南部イタリアの農村は大雑把にいって、三つの社会的階層によって構成されていた。その第一は大土地所有者・地主の支配者であり、第二は圧倒的多数を占める貧しい農民、第三は知識人である。知識人層は、いわば農業ブルジョアジーといえるものであり、中小土地の所有者である。だが、彼ら知識層の社会的地位は必ずしも安定したものではなかった。ことに北イタリアに工業が興隆し、南イタリアが放置されて不均衡が拡大すると、知識者の特権的立場も経済的に裏付けされないという状況が出てきた。知識だけは十分に身につけながら、社会的地位を獲得できない失業知識者が南イタリアに多数生まれた。そこで、彼らはこの社会の不合理に反発し、何らかの形で現状を打破することを望んだ。そうして、彼らは、社会主義思想を受け入れ、あるいはアナーキズム(イタリアにおいては1872年、バクーニンの影響の下にはじめてアナーキズム組織が作られた。)を実現しようとした。しかし、彼らの中には社会主義というものについて、これを歴史的に階級的に分析しえず、正しい方向を捉えられないことが生じたため、やがて国家主義に夢を托し、或いはファシズムに転身するものも数多く現われた。

*こうした絶望的状況が引き起こしたもう一つの現象、それが「アメリカへの南イタリア人の大量移民」だったのである。個人が解放されればされるほど、私たちは孤独に耐えられなくなることがある。ここにフロムは、なぜ現代においてファシズムが勃興してきたのか、その根本原因を暗示する。そしてフロムは、この問題を解消する方についても、すでに答えを暗示している。

「服従が孤独と不安とを回避するただ一つの方法ではない。もう一つ、解きがたい矛盾をさける唯一の生産的な方法がある。すなわち人間や自然にたいする自発的な関係である。それは個性を放棄することなしに、個人を世界に結びつける関係である。この種の関係――そのもっともはっきりしたあらわれは、愛情と生産的な仕事である――は全人格の統一と力強さにもとづいている。」

*まさに1910年代後半〜1920年代前半に「無政府主義者」大杉栄や「フェミニスト」与謝野晶子が到達した境地こそが、かかる絶望的状況への処方箋という次第。巴里のグラン・ブルヴァルのオペラ前、もしくはエトワアルの広場の午後の雑沓へ初めて突きだされた田舎者は、その群衆、馬車、自動車、荷馬車の錯綜し激動する光景に対して、足の入れ場のないのに驚き、一歩の後に馬車か自動車に轢ひき殺されることの危険を思って、身も心もすくむのを感じるでしょう。

しかしこれに慣れた巴里人は老若男女とも悠揚として慌てず、騒がず、その雑沓の中を縫って衝突する所もなく、自分の志す方角に向って歩いて行くのです。

雑沓に統一があるのかと見ると、そうでなく、雑沓を分けていく個人個人に尖鋭な感覚と沈着な意志とがあって、その雑沓の危険と否とに一々注意しながら、自主自律的に自分の方向を自由に転換して進んで行くのです。その雑沓を個人の力で巧たくみに制御しているのです。

私はかつてその光景を見て自由思想的な歩き方だと思いました。そうして、私もその中へ足を入れて、一、二度は右往左往する見苦しい姿を巴里人に見せましたが、その後は、危険でないと自分で見極めた方角へ思い切って大胆に足を運ぶと、かえって雑沓の方が自分を避けるようにして、自分の道の開けて行くものであるという事を確めました。この事は戦後の思想界と実際生活との混乱激動に処する私たちの覚悟に適切な暗示を与えてくれる気がします。

*ここでいう「戦後」はいうまでもなく「第一次世界大戦(1914年〜1918年)」後という意味。歴史のこの時点における第日本帝国は「戦勝国」側にあり、かつまたアメリカ同様その特需を甘受する立場にあった。僕は精神が好きだ。しかしその精神が理論化されると大がいは厭いやになる。理論化という行程の間に、多くは社会的現実との調和、事大的妥協があるからだ。まやかしがあるからだ。

精神そのままの思想はまれだ。精神そのままの行為はなおさらまれだ。生れたままの精神そのものすらまれだ。

この意味から僕は文壇諸君のぼんやりした民本主義や人道主義が好きだ。少なくとも可愛い。しかし法律学者や政治学者の民本呼ばわりや人道呼ばわりは大嫌いだ。聞いただけでも虫ずが走る。

社会主義も大嫌いだ。無政府主義もどうかすると少々厭になる。

僕の一番好きなのは人間の盲目的行為だ。精神そのままの爆発だ。しかしこの精神さえ持たないものがある。

思想に自由あれ。しかしまた行為にも自由あれ。そして更にはまた動機にも自由あれ。

『先駆』五月号所載「四月三日の夜」(友成与三吉)というのがちょっと気になった。

それは、四月三日の夜、神田の青年会館に文化学会主催の言論圧迫問責演説会というのがあって、そこへ僕らが例の弥次りに行った事を書いた記事だ。友成与三吉君というのは、どんな人か知らないが、よほど眼や耳のいい人らしい。僕がしもしない、またいいもしない事を見たり聞いたりしている。たとえば、その記事によると、賀川豊彦君の演説中に、僕がたびたび演壇に飛びあがって何かいっている。

しかし、そんな事はまあどうでもいいとして、ただ一つ見遁みのがす事の出来ない事がある。賀川君と僕との控室での対話の中に、僕が「僕はコンバーセーションの歴史を調べて見た。聴衆と弁士とは会話が出来るはずだ」というと、賀川君が「それは一体どういう訳だ」と乗り出す。それに対して僕がフランスの議会でどうのこうのと好いい加減な事をいう、というこの最後の一句だ。何が好い加減か。この男は自分の知らない事はすべてみんな好い加減な事に聞えるものらしい。

僕らの弥次に対して最も反感を抱いているのは警察官だ。

警察官は大抵仕方のない馬鹿だが、それでもその職務の性質上、事のいわゆる善悪を嗅かぎわけるかなり鋭敏な直覚を持っている。警察官の判断は、多くの場合に盲目的にでも信用して間違いがない。警察官が善いと感ずることは大がい悪い事だ。悪いと感ずることは大がい善い事だ。この理屈は、いわゆる識者どもには、ちょっと分りにくいかも知れんが、労働者にはすぐ分る。少なくとも労働運動に多少の経験のある労働者は、人に教わらんでもちゃんと心得ている。そしてそれを、往々、自分の判断の目安にしている。いわばまあ労働者の常識だ。

僕らの弥次に反感を持つものは、労働者のこの常識から推せば、警察官と同じ職務、同じ心理を持っている人間だ。僕らは、そんな人間どもとは、喧嘩をするほかに用はない。

元来世間には、警察官と同じ職務、同じ心理を持っている人間が、実に多い。

たとえば演説会で、ヒヤヒヤの連呼や拍手喝采のしつづけは喜んで聞いているが、少しでもノオノオとか簡単とかいえば、すぐ警察官と一緒になって、つまみ出せとか殴れとかほざき出す。何でも音頭取りの音頭につれて、みんなが踊ってさえいれば、それで満足なんだ。そして自分は、何々委員とかいう名を貰って、赤い布片でも腕にまきつければ、それでいっぱしの犬にでもなった気で得意でいるんだ。

奴らのいう正義とは何だ。自由とは何だ。これはただ、音頭取りとその犬とを変えるだけの事だ。

僕らは今の音頭取りだけが嫌いなのじゃない。今のその犬だけが厭なのじゃない。音頭取りそのもの、犬そのものが厭なんだ。そして一切そんなものはなしに、みんなが勝手に踊って行きたいんだ。そしてみんなのその勝手が、ひとりでに、うまく調和するようになりたいんだ。

それにはやはり、何よりもまず、いつでもまた何処どこにでも、みんなが勝手に踊る稽古けいこをしなくちゃならない。むつかしくいえば、自由発意と自由合意との稽古だ。

この発意と合意との自由のない所に何の自由がある。何の正義がある。

僕らは、新しい音頭取りの音頭につれて踊るために、演説会に集まるのじゃない。発意と合意との稽古のために集まるんだ。それ以外の目的があるにしても、多勢集まった機会を利用して新しい生活の稽古をするんだ。稽古だけじゃない。そうして到る処に自由発意と自由合意とを発揮して、それで始めて現実の上に新しい生活が一歩一歩築かれて行くんだ。

新しい生活は、遠いあるいは近い将来の新しい社会制度の中に、始めてその第一歩を踏み出すのではない。新しい生活の一歩一歩の中に、将来の新しい社会制度が芽生えて行くんだ。

僕らのいわゆる弥次は、決して単なる打ち毀しのためでもなければ、また単なる伝道のためでもない。いつでも、またどこにでも、新しい生活、新しい秩序の一歩一歩を築き上げて行くための実際運動なのだ。

弁士と聴衆との対話は、ごく小人数の会でなければ出来ないとか、十分にその素養がなければ出来ないとかいう反対論は、まったく事実の上で打ち毀されてしまった。

怒鳴る奴は怒鳴れ、吠える奴は吠えろ。音頭取りめらよ。犬めらよ。

自由の孤独に耐えられず、絶対権力に服従しようとしてしまう私たち。しかし私たちには、もう1つの道が残されている。それは、他者(社会)の中にありながら、なおそこで愛情を感じつつ諸個人が十全に自らでありうる社会関係を見出すことである。

- ここで案外重要なのが、スターリン批判(1956年、1962年)を発端とする欧米における新左翼運動の勃発、ジャック・ケルアックやウィリアム・バロウズやアーウィン・ギンズバーグといったビートニク詩人が始めたヒッピー運動が、麻薬の非合法化やパソコンの登場を背景として、次第に(カール・マルクスの人間解放論やフロイトの無意識論に従って「集-立(Ge-Stell)システムとしての主権国家」は否定しつつ)「自己実現の為の集-立(Ge-Stell)システム(及びその促進材としての麻薬やパソコン)」は肯定する様になっていった事。そして、その一方ではまさにその展開が「シャロン・テート殺害事件(1969年8月8日)」や「ガイアナ人民寺院集団自殺事件(1978年11月15日)」を引き起こしてしまった反省から「ドラッグによる意識革命」の提唱者たるティモシー・リアリーですら「集-立(Ge-Stell)システム促進材としての麻薬」なるファクターを自ら積極的に切り捨てていった事。

歴史的に言えば新左翼(New Left, nouvelle gauche, neue Linke)とは、社会民主主義(アメリカの場合には民主党リベラリズム)とスターリン主義の双方を批判しつつ、かつ自らを『真の』左翼と自認し、社会主義ないしはリベラリズムの刷新を求めて、『長い60年代(long sixties、1958年〜1974年)』に登場した①思想、②政治運動、そしてその両者と密接な関連をもつ③文化運動・文化現象の総称である。

1950年代後半からの先進諸国における社会運動が、豊かな社会の実現によってその革新的な立場を弱めていき、資本主義の枠内で労働組合員の限られた利益を追求する圧力団体として既得権益を保守する存在となり、社会民主主義政党も福祉国家とケインズ主義路線へと軌を一にして転じた。この転換に幻滅した人びとの間で、これまでの左派社会運動内に共有されていたブルジョア的な文化から離れて、ライフスタイルと芸術の両側面でカウンター・カルチャーへと向かう動きが形成される。この過程でジャック・ケルアックの『路上』や、ボブ・ディランにも多大な影響を与えたアレン・ギンズバーグの『吠える』などのビート・ジェネレーションが、参照点として幾度目かのブームとなった。Q:「Turn on Tune in Drop out」とはどういう意味ですか?

A:ティモシー・リアリー博士当人はこう説明しています。

- "'Turn on' meant go within to activate your neural and genetic equipment. Become sensitive to the many and various levels of consciousness and the specific triggers that engage them. Drugs were one way to accomplish this end.

「Turn on」というスローガンで主張したいのは(「RAVEせよ(自分に嘘をついてでも盛り上げよ)」という話ではなく)「(自らを包囲する外界に対するさならるJust Fitな適応を意識して)自らの神経を研ぎ澄まし、生来の素質を磨け」という事である。あらゆる状況に自らを曝せ。そして自分の意識がどう動くか細部まで徹底して観察し抜け。何が自分をそうさせるのか掌握せよ。ドラッグの試用はその手段の一つに過ぎない。

*「ドラッグの試用はその手段の一つに過ぎない」…実際、当人も後に「コンピューターによる自らの脳の再プログラミング」の方が有効という結論に至っている。その意味では「汚れた街やサイバースペース(cyber space)への没入(Jack In)」も「デスゲーム(Death Game)に巻き込まれる事」も「異世界に転生する事」も手段としては完全に等価。 - 'Tune in' meant interact harmoniously with the world around you - externalize, materialize, express your new internal perspectives. Drop out suggested an elective, selective, graceful process of detachment from involuntary or unconscious commitments.

「Tune in」というスローガンで主張したいのは(「内面世界(Inner Space)の完成を目指せ」という話ではなく)「新たに掴んだ自らの内面性を表現せよ」という事である。自己感情を外在化し、具体化し、それでもなお自らを包囲し拘束する現実と「調和」せよ。

*「Tune in」は「Turn in」とほぼ同義。ここで興味深いのはどちらにも「警察に届ける(問題解決を公権力あるいは専門家に委ね、後はその指示に従順に従う事)」というニュアンスが存在するという点。そして直感的には「in」の対語は「out」となるが「Turn out」とは「自らを包囲し拘束する現実」を「全面否定して引っ繰り返す」あるいは「諦念を伴って全面受容する」事。「Tune out」とは「黙殺を決め込む」事。だがあえてティモシー・リアリー博士はこうした選択オプションを嫌い「自らを包囲し拘束する現実」を突き抜けた向こうに「外側(Outside)」は存在しない(あるいはどれだけ無謀な進撃を続けても「現実」はどこまでも付いてくる)とする。無論(自らも専門家の一人でありながら)「問題解決を公権力あるいは専門家に委ね、後はその指示に従順に従う」という選択オプションも許容しない。マルコムX流に言うなら「「誰も人に自由、平等、正義を分け与える事は出来ない。それは自ら掴み取る形でしか得られないものなのだ(Nobody can give you freedom. Nobody can give you equality or justice or anything. If you're a man, you take it. )」、日本流に言うなら「誰にも人は救えない。それぞれが勝手に助かるだけだ」といった感じ? - 'Drop Out' meant self-reliance, a discovery of one's singularity, a commitment to mobility, choice, and change.

「Drop Out」というスローガンで主張したいのは「(本当の自分自身であり続けるために)現実社会から離脱せよ」という話ではなく「自立せよ」という事である。再発見された自らの個性に従った動性、選択、変化に専心せよ。

*「Drop Out」は「Get off」とほぼ同義。ここで言いたいのはおそらく「解脱せよ」という事で、まさに「縁(自らを包囲し拘束する現実)からの解放」を主題とした原始仏教における「解脱」の原義はティモシー・リアリー博士の説明とぴったり重なる。ちなみに「Drop in」は「突然ぶらりと立ち寄る事」で、「オトラント城奇譚」作者として知られるホレス・ウォルポールが1754年に生み出した造語「セレンディピティ(serendipity、素敵な偶然に出会ったり、予想外のものを発見すること。また、何かを探しているときに、探しているものとは別の価値があるものを偶然見つけること)との関連が認められる。「Get on」は「大き力に便乗する事(そしてそれによって成功を収める事)」。

Unhappily my explanations of this sequence of personal development were often misinterpreted to mean 'Get stoned and abandon all constructive activity.'"

残念ながら、こうした私の自己発達に関する言及は「ドラッグでラリって建設的なすべての行動から遠ざかる」というように誤解されている。

*こうした時代展の促進剤となったのが「インターネット技術の進化」。

- "'Turn on' meant go within to activate your neural and genetic equipment. Become sensitive to the many and various levels of consciousness and the specific triggers that engage them. Drugs were one way to accomplish this end.

- そして以降は、かかる「自己実現の為の集-立(Ge-Stell)システム(及びその促進材としての麻薬やパソコン)」を巡るパラダイム・シフトを経験出来なかった駄目人間がヒッピーと呼ばれる様になっていく事。彼らはさらに(その禁欲主義を拗らせて)「国家間の競争が全てだった総力戦体制時代(1910年代後半〜1970年代)の総動員体制を継承しようとした(商品開発企業やマスコミといった)産業至上主義者」と合流し反個人主義者としての側面すら備える様になっていくという事。

*同時期には「家父長制度は家母長制度によって打倒されねばならぬ」としたウルトラ・フェミニズムが「人間の多様性と多態性を重視する」第三世代フェミニストと対立し、それまで敵視して来た家父長主義者と合流する動きも同時進行している。要するにそれだけ人類にとって「主権国家実現の為の集-立(Ge-Stell)システム」なる概念から「自己実現の為の集-立(Ge-Stell)システム」への飛躍は困難を伴い、その数だけ「自由からの逃走」のバリエーションを産んで来たのだった。

そして急速に浮上してくる現実問題…