英国史というのは17世紀まで遡っても現代政治に続く何かが見てとれます。

というよりテューダー朝(Tudor dynasty、1541年〜1603年)の断絶、清教徒革命(Puritan Revolution または Wars of the Three Kingdoms、1638年〜1660年)と王政復古、そしては名誉革命(Glorious Revolution、1688年〜1689年)による英蘭同君統治期(1689年〜1702年)からウォルポールの平和(1721年〜1746年)に至る一連の流れこそ度重なる王統交代がホッブスの法実証主義(英: legal positivism, 独: Rechtspositivismus)を生み、テューダー朝時代に「宮廷の藩屏」へと引き上げられたジェントリー階層の派閥争いが議会政治へと発展していく歴史の流れそのものなのですね。現代社会から振り返れば世界史的展開の一環です。

この過程でブラジルのゴールドラッシュに沸くポルトガルを経済統合し、南海泡沫事件(1721年)を乗り切って中央銀行が創立され、国債発行によって戦時経済を賄うシステムが確立。七年戦争(英: Seven Years' War、独: Siebenjähriger Krieg、1756年〜1763年)のドサクサに紛れてフランス植民地を軒並み分捕ってオランダとの経済覇権争いに勝利し、産業革命の胎動が始まっていわゆる大英帝国躍進期が幕を開けるのです。

その頃、フランスはどういう状態にあったのか? 実は池田理代子「ベルサイユのばら(1972年〜1973年)」の世界を生きてました。

より正確にいうとその原作として参照されたユダヤ系オーストリア人作家のシュテファン・ツヴァイク「マリー・アントワネット(Marie Antoinette、1932年)」の世界。実はこの評伝、フランス革命がポルポト派的短絡主義に基づいて産業発展こそ貧富の差を拡大する絶対悪と認定してフランス経済基盤の徹底破壊に成功するジャコバン派独裁政権に至り、皇帝ナポレオンによる専制再建期を経て復古王政時代に至る時代を扱った評伝「ジョゼフ・フーシェ、ある政治的人間の肖像 (Joseph Fouché、1929年)」の前日譚として執筆されたもの。全体として「フランス革命こそが世界を変えた」と信じたがるフランス人を嘲弄する歴史観を構成しています。

*「ベルサイユのばら」の世界において、スウェーデン王室のフランス絶対王政への追随をこよなく憎んだスウェーデン国民が階級的憎悪の限りを込めて撲殺したフェルセン伯爵がマリー・アントワネット妃に純愛を捧げる崇高なイケメンとして描かれるのもその一環。

シュテファン・ツヴァイク「マリー・アントワネット(上)」

シュテファン・ツヴァイク「マリー・アントワネット(下)」

シュテファン・ツヴァイク「ジョゼフ・フーシェ、ある政治的人間の肖像 」

「ベルサイユのばら」がアニメ化された当時のTV番組に「フランス人にベルサイユのばらの話をしたら、そんな歴史観は全面的に間違ってると全力で否定された」という内容のものがありましたが、その後アナール派による実証が進んで誇り高きフランス人でさえ屈服。ウォーラーステインの世界システム論すらベルばら世界を相応には受容した内容となってるのは有名な話で、今日なおジャコバン派によるホロコーストも、それを真似たポルポト派によるホロコーストも認めないのはついに日本のリベラル層ばかりとなってしまいました。「革命に犠牲はつきものだ。それも分からない人間が皆殺しにされるのは歴史的必然」とは言いますが、そうした主張を好むインテリ層こそが政権を掌握した権力者に真っ先に煙たがられて皆殺しにされるのがホロコーストだという事をちゃんと理解しているのでしょうか?

そういえば、たまたま辛亥革命(1911年〜1912年)の現場に居合わせたフランス人将校が、清朝転覆成功に酔う中国人有識者から「たかが夷狄の国に過ぎないフランスに一人のナポレオンが現れるなら、歴史ある我が国には同時に10人以上のナポレオンが現れるのです!!」と自慢されたという逸話があります。そのフランス人将校の反応は一言で要約すると「やれやれ」といった内容で、実際未来に待ち構えていたのは軍閥割拠の時代でした。その隙を突いて中国人より三国志マニアで、一人のナポレオンすら現れなかった「野蛮国」日本に散々してやられるのですから、歴史の皮肉もここに極まれりです。

もちろん体制側にまとめて邪魔者として粛清されがちなインテリ層にだってちゃんと生き延びる抜け道が残されてます。現体制をただひたすら全面容認するだけの御用論客に徹する覚悟さえ決めたなら、かえってその存在を「国民の模範」として歓迎されるのです。このジレンマについては下手な日本人インテリ層より周恩来の四重人格を弾劾する中国人有識者層の方がはるかに自覚的だったりします。現代日本の様に反体制デモが戦車部隊に蹂躙され、重機関銃の斉射に薙ぎ倒される可能性が皆無なぬるま湯的環境は、反体制派にとってかえって不幸なのかもしれません。そしてこのジレンマと直面する時、必然的に「リヨン霞弾乱殺」の主謀者ながらテルミドール反動(1899年)を首謀してロベスピエールに全ての罪を被せ、ナポレオン時代にはあらゆる通信を傍聴する警察署長として君臨したジョセフ・フーシェの破格な怪物性が浮かび上がってくる訳です。「我も生き、彼も生きる」をモットーとする甘ちゃん上司に対して冷徹に「死ぬのは奴らだ(Live And Let Die)」と告げたジェームズ・ボンドの現場派行動主義とどう向かい合うか強制的に問われる事となる訳です。

その一方でシュテファン・ツヴァイク当人はナチス・ドイツによるユダヤ人迫害を逃れ、ブラジルに亡命して現地でリオのカーニバルの熱狂に接しつつ、大日本帝国がシンガポールを陥落させたニュースを耳にして「私の知ってるハプスブルグ家が欧州の盟主だった時代はもう戻ってこない」という確信を得て夫婦心中を遂げてしまいます。

こうした途方に暮れるしかない状況に直面した時、日本人が国際的に発して認められるのは、村上春樹が世界に広めたあの言葉しかあり得ません。

「やれやれ」です…

閨房政治に翻弄された世界初の自動車

どうしてフランス絶対王政下では産業革命が起こらなかったのでしょうか? 実は産業振興そのものは大英帝国と同レベルに達していたのです。絶対王政庇護下でボルドーの国際交易が栄え、リヨンが繁栄を謳歌していたせいですね。サン・ドミニクにおける砂糖増産が英国砂糖産業を関税障壁による守勢一方に追いやった時期でもありました。

ところがそうした栄華が次世代フランスに継承される事はなかったのです。世界初の自動車キュニョーの兵車を巡る物語に目を向けると、どうしてそうなったか否が応でも思い知らされる事になります。

①陰謀そのものならルイ13世やルイ14世の時代から宮廷に満ち溢れていた。当時から女性の暗躍も凄まじかった。しかしバロックの時代からロココの時代への変遷によりそれは少しは優美な方向に進化させたらしい。絶対王政が安定期に入ったからであろう。

②ルイ15世の寵妃としてポンパドゥール夫人がフランス宮廷で権勢を振るっていた時代には、彼女を追い落とそうとする陰謀が絶えなかった。そのうちひとつが1752年における、夫がシュワズールの従兄弟であるシュワズール・ボープレ伯夫人を国王の新たな愛妾としようとする動きであり、その首謀者は陸軍大臣のマルク・ピエール・ド・ダルジャソンであった。国王は一度は夫人に寵を与え、ポンパドゥール夫人の地位につけることまで夫人に約束したが、ここでボープレ伯夫人側からは味方と思われていたシュワズール(Étienne-François de Choiseul、1719年〜1785年)が裏切る。ポンパドゥール夫人に現在の地位が脅かされている事を密告し、彼女に国王の意思を変えさせてボープレ夫人を追放させたのである。この一件でシュワズールは出世の糸口を掴みローマ駐在大使に任命された。

ポンパドゥール夫人(Madame de Pompadour:1721年~1764年)

1721年パリの銀行家の娘として生まれ、平民ながら貴族の子女以上の教育を受けて育つ。成績は非常に優秀であった。1741年に徴税請負人のシャルル=ギヨーム・ル・ノルマン・デティオールと結婚、タンサン夫人やジョフラン夫人の超一流サロンに出入りするようになり、ヴォルテールやフォントネルら一流の文化人と知り合い、1744年にはその美貌がルイ15世の目に留まった。ポンパドゥール侯爵夫人の称号を与えられて夫と別居し、1745年9月14日正式に公妾として認めらる。ポンパドゥール夫人の有名な言葉は「私の時代が来た」。

- フランス国王の公式の愛妾となると湯水のように金を使って、あちこちに邸宅を建てさせ(現大統領官邸エリゼ宮は彼女の邸宅のひとつ)、やがて政治に関心の薄いルイ15世に代わって権勢を振るうようになった。

*ポンパドゥール夫人に推されて1758年に外務大臣となったリベラル派のシュワズールは戦争大臣なども兼務し、およそ10年にわたって事実上の宰相となる。

エティエンヌ・フランソワ・ド・ショワズール - Wikipedia

*フランスの重農学派ケネーも彼女の主治医であった。ベッドの上でフランスの政治を牛耳った「影の実力者」といえる。

フランス革命は重農主義派が起こした? - 諸概念の迷宮(Things got frantic)- 1756年には、オーストリアのマリア・テレジア、ロシアのエリザヴェータと通じ反プロイセン包囲網を結成。これは「3枚のペチコート作戦」と呼ばれる。特に宿敵オーストリアとの和解は外交革命と言われるほど画期的であり、和解のために後年マリー・アントワネットがフランス王室に嫁ぐこととなる。

*画期的過ぎて7年戦争以降は次第に戦争そのものが起きなくなっていく。- 美貌ばかりでなく学芸的な才能に恵まれ、サロンを開いてヴォルテールやディドロなどの啓蒙思想家と親交を結んだ。また芸術の熱心な愛好家、パトロンでもあり、様々な芸術家とも交流した。

*その結果、フランスを中心に優雅なロココ様式が発達するのである。- 30歳を越えたころからルイ15世と寝室を共にすることはなくなったが、代わりに自分の息のかかった女性を紹介した。ルイ15世はポンパドゥール夫人が42歳で死ぬまで寵愛し続けたという。

*鹿の園を建ててルイ15世好みの女性を住まわせたといわれるが、いわゆるハーレムのようなものではなかったといわれている。現代では、ポンパドールは男性の前髪を高くしたスタイル及び女性の髪形のひとつで、前髪を大きく膨らませて高い位置でまとめ、ピンやバレッタなどで留めたヘアスタイルである。襟足もあげて、後頭部でまとめるのが正式なスタイルといわれる。当時の貴族の女性はこぞってポンパドゥール夫人のファッションを真似、その髪型をポンパドゥールと呼ぶようになった。

*ポンパドゥール (pompadour)…リーゼントと呼ぶのは間違い。それは側頭部から後頭部の髪形を指す。

③シュワズールのローマでの任務は、当時フランスの重大な国内問題となっていた宗教問題であった。シュワズールは教皇ベネディクトゥス14世と折衝してなんとか妥協できる条件を探り出し、ヴェルサイユに評価される。

*いわゆる英国宗教革命が、カソリック世界と距離を置く為に始まったのは有名な話。その一方で大国たるフランスのガリカニスム(Gallicanisme、国内教会の国王を頂点にいただく形での再編)は、圧倒的過ぎてそこまで明示的にローマ教会との決別を謳う必然性そのものがなかったのだった。

英国はカソリック? それともプロテスタント? - 諸概念の迷宮(Things got frantic)

ローマ教皇ベネディクトゥス14世(在位、1740年〜1758年)

キリスト教諸国が司教任命権の委任を言い立てる困難な時代にあって、まがりなりにもナポリ王国、サルデーニャ王国、スペイン、ヴェネツィア、オーストリアといった諸国との間に一応の合意を成立させ、司祭の養成システム、教会暦、教皇庁の諸制度の改革と近代化に努めたという点では優秀な人物だが、その対価として各国の「イエズス会の適応政策」に対する非難を受け容れ、ようやく軌道に乗り始めていた東洋における布教活動を頓挫させた人物。皮肉にも彼の名前は在位時発行されたの二つの勅書「エクス・クオ・シングラーリ(Ex quo singulari、1742年)」および「オムニウム・ソリチトゥディウム(Omnium solicitudinum、1744)」によって歴史に残る事になった。

- ここで教皇は宣教地における過度の適応政策を激しく批判し、布教地における民族文化のキリスト教への取り込みを禁止している。主にインドと中国において適応政策によって宣教に成功していたイエズス会の手足を縛ろうとした内容であり、結果として東洋における宣教活動の急速な衰退を招いてしまう。

*シュワズールがフランス国内におけるイエズス会の活動を禁止したのも、この様に頑ななベネディクトゥス14世のスタンスに配慮しての事だった。シュワズールが一貫して教会勢力に冷たかったことは王太子ルイとの関係を決定的に悪化させた。そのためルイの即位はシュワズールの即罷免を意味していたが、幸か不幸かルイは早世する。

*ルイは常に政府指導の外部にあって、シュワズールの指導を批判的に見ていたが、特にこの件に関しては批判的だったとされている。

④その後、シュワズールはウィーン大使として外交革命に携わる。その主役はヴェンツェル・アントン・フォン・カウニッツ=リートベルクであり、彼はもっぱらヴェルサイユのポンパドゥール夫人経由で交渉したので明らかに貢献度は低かった筈だが、長年に渡って続いてきたベルサイユ宮廷のブルボン家とウィーン宮廷のハプスブルグ家の確執を終わらせ、最終的にはハプスブルグ家からブルボン家にマリー・アントワネットが輿入れするまでに到った劇的展開はすぐにシュワズールを政治の主役に引き上げる事となった。

「外交革命(独: Umkehrung der Allianzen, 英: Diplomatic Revolution)」…1756年に起こったヨーロッパの国際外交における重大な転換。具体的には17世紀以来の対立関係・宿敵であったハプスブルク家とブルボン家が、七年戦争の前に同盟を結んだことを指す。その背景にはイギリスとフランスの200年間におよぶ世界的抗争と、ハプスブルク=ロートリンゲン家になってからのオーストリアと新興プロイセンとの抗争という、二つの対立軸がある。

- そもそもハプスブルク家とブルボン家の対立は、神聖ローマ帝国皇帝マクシミリアン1世がブルゴーニュの後継者マリーと結婚し、フランスを撃破した事、およびフランス側がマリーの死後フランス王ルイ11世の扇動によりブルゴーニュ公としての権限を失った彼の娘マルガレーテ(マルグリット)を誘拐同然にシャルル8世の王妃に据えておきながら、マクシミリアン1世のアンヌ公女との再婚を阻みアンヌと結婚した上、マルグリットを人質として留め置いた事に端を発する。

*それで17世紀以来、ブルボン家(フランス)はハプスブルク家(オーストリア)を最大の仇敵と考える様になり、その為にドイツやイタリアの諸国、ポーランド、スウェーデン、オスマン帝国といったオーストリアに隣接する国との間で同盟関係を結び、オーストリア=ハプスブルク家を牽制してきたのである。 - しかしオーストリア=ハプスブルク家はオーストリア継承戦争(1740年ー1748年)で新興国プロイセンに敗北しシュレジエン地方を喪失した。この敗北による衝撃は、これまでイタリア戦争、三十年戦争、スペイン継承戦争などを通じて抗争を続けてきたフランスより、主要な敵はプロイセンであるという認識を、当時のオーストリア宰相カウニッツなどに抱かせることになったのである。また、それまでの主要な同盟相手であったイギリスにも、この戦争における態度から不信感を抱く事になった。これらのことが、オーストリア=ハプスブルク家がフランス=ブルボン家へ接近を図る要因となった。

*このことが後にドイツ諸侯の失望を招き、ハプスブルク離れの遠因となってしまう。 - オーストリア継承戦争では、反ハプスブルク家のプロイセンを支援したフランスも立場は複雑であった。新大陸・インドなどでフランスと対立していたイギリス(イギリス帝国)がオーストリアを支援する姿勢を見せており、この意味ではイギリスとプロイセンは対立関係にあったが、ドイツ・ハノーファー王国の出身であるイギリス国王ジョージ2世は、プロイセンがハノーファーに危害を与えることを懸念する。そしてプロイセンの牽制を図ろうとして1755年のサンクトペテルブルク協約で、プロイセンがハノーファーを攻撃した場合、ロシアがプロイセンを攻撃することを取り決めたが、これを恐れたプロイセンがイギリスに接近し、翌1756年1月16日のウェストミンスター協約でハノーファーを攻撃しないことを約したのである。

*この様にフランスと対立関係にあるイギリスに接近していったプロイセンに対し、フランスは裏切られたという感情を抱くようになる。 - かくして1756年5月1日にヴェルサイユ条約が成立し、ブルボン家(フランス)とハプスブルク家(オーストリア)の間に防御同盟が成立するにいたった。その帰結としてフランス王太子(後のルイ16世)とマリー・アントワネットとの婚姻に繋がり、後に起こった七年戦争(1756年ー1763年)では、両家が同盟関係のもとで戦う事になる。しかしこれによって反ハプスブルク家のもとに周辺諸国が連携する体制が完全崩壊した事は新たな弊害をもたらす事になったのである。

*例えばポーランドはフランスにとって、オーストリアを挟撃するためにも重要な友好国であったが、七年戦争後にはプロイセン主導でポーランド分割が遂行されてしまう。 - 考えてみれば七年戦争の最終局面でヨーロッパ連合軍に完全抱囲されたプロイセンとフリードリヒ2世が連合軍内の不和のせい辛くも命拾いした「ブランデンブルクの奇跡(1758年)」も、ポーランド分割に気をよくした神聖ローマ皇帝ヨーゼフ2世がさらなる領土拡大を狙ってバイエルンの併合を企図しプロイセンに阻まれたバイエルン継承戦争(1778年ー1779年)が大事に到らずグダグダに終わったのも、かかる政治状況の生んだ変化の一環といえるかもしれない。

*ヨーゼフ2世はフランスやロシアとの関係を修復しつつバイエルン併合の機会を狙い続けたが、1789年にフランス革命が起こるとそれどころではなくなった。

⑤七年戦争の始まった後しばらくして、シュワズールと同じくポンパドゥール夫人の子飼いであるベルニは、その任に堪えられないと見なされるようになっていた。というのも状況の展開からこの戦争がフランスにとって益になるものでもなければ行うべきものでもないと考えるに至っていたからである。ベルニは何度も早期和平を訴えたが、これは国王ルイ15世にとってもポンパドゥール夫人にとってもウィーンにとっても不都合なことだった。

- やがてベルニはシュワズールを呼び戻して自分の後任に据えるよう求め、ヴェルサイユもウィーンもこれを良案と考えた。こうしてシュワズールは外務大臣に就任したが、ベルニの誤算はシュワズールが表で自分が裏、といわば二人三脚でやっていこうと考えていたのに対し、シュワズールはもちろん、和平派のベルニが影響力を持つことはウィーンもヴェルサイユも望んでいなかったことであった。ベルニは枢機卿職を退職金代わりに追い払われ、シュワズールがポンパドゥール夫人の信頼のもとに腕を振るうことになった。シュワズールが公爵位を得たのはこのときである。

*ところでシュワズールはヴォルテールと交流があり、ヴォルテールにフリードリヒ大王との文通の書面を提出させていたが、それは大王も知っていた。つまり、シュワズールとフリードリヒ大王の間にはヴォルテールを介して「裏口」が出来ていた訳である。 - シュワズールは回想録にヴェルサイユ条約締結の前にポンパドゥール夫人からその内容を知らされたときは否定的な感想を持ったよう書いている。実際戦争指導では一貫して主戦派だった。プロイセン王国の不利を承知していたシュワズールは、プロイセンは遅かれ早かれ音を上げる、むしろプロイセンがその勢力を大幅に失うとオーストリアとロシアを利させすぎるから危険だと考えていたのだった。そしてプロイセンが脱落すれば海軍に資金を集中できるからイギリスとの戦争も挽回できるとも考えていた。

*もちろん実際にはプロイセン軍がその優秀さとしぶとさを全ヨーロッパに知らしめて屈せず、ドイツ戦線ではフランス軍はハノーファーからライン川に追い返された。アメリカ大陸での敗北は回復不能で、予算を集中できない海軍は敗北が続いていたのである。 - シュワズールはイギリスに両国間での単独講和を申し込みつつ、戦争は続行の意向だった。というのも、プロイセンもオーストリアもまだまだ粘り続ける様子だったし、フランスとしても交渉は始めたいがそれは戦況をある程度回復させた後でなければ領土の大幅譲渡は避けられず、またその見込みがあると考えていたからである。そういう状況でシュワズールが求めたのが同じブルボン家の諸国、とくにスペインとその海軍力で、いわゆる家族協定である。

*しかし、スペインの参戦はイギリスの占領地を増やすだけに終わり、この戦争では役に立たなかった。そうこうしているうちにロシアで政変が起こって戦線を離脱、プロイセンが俄然有利になってもはや、戦争を続けても状況改善の見込みは無くなった。もとよりどの国もこの時期が戦争を続ける国力の限界で、七年戦争は終結となった。

⑥シュワズールは戦争中から引き続き戦争後も第一大臣としていくつもの重要役職を兼務してきた。その外交政策ではフランスの敵はイギリスと考え、そのイギリスがプロイセンと同盟している以上、オーストリアとの同盟とスペインとの家族協定の堅持が重要とした。マリー・アントワネットを皇太孫の妃として迎え入れたのもオーストリアとの同盟を確固たるものにしたかったからである。国内では軍事力の回復、とくに海軍力の増強を図った。シュワズールにとって、また、この時代の誰にとっても七年戦争の終結は次のイギリスとの戦争までの休憩に過ぎなかったのだった。陸軍大臣としてフランス陸軍砲兵部隊の為にキュニョーに三輪蒸気自動車の試作車製作させたのもそうした判断の一環であった。

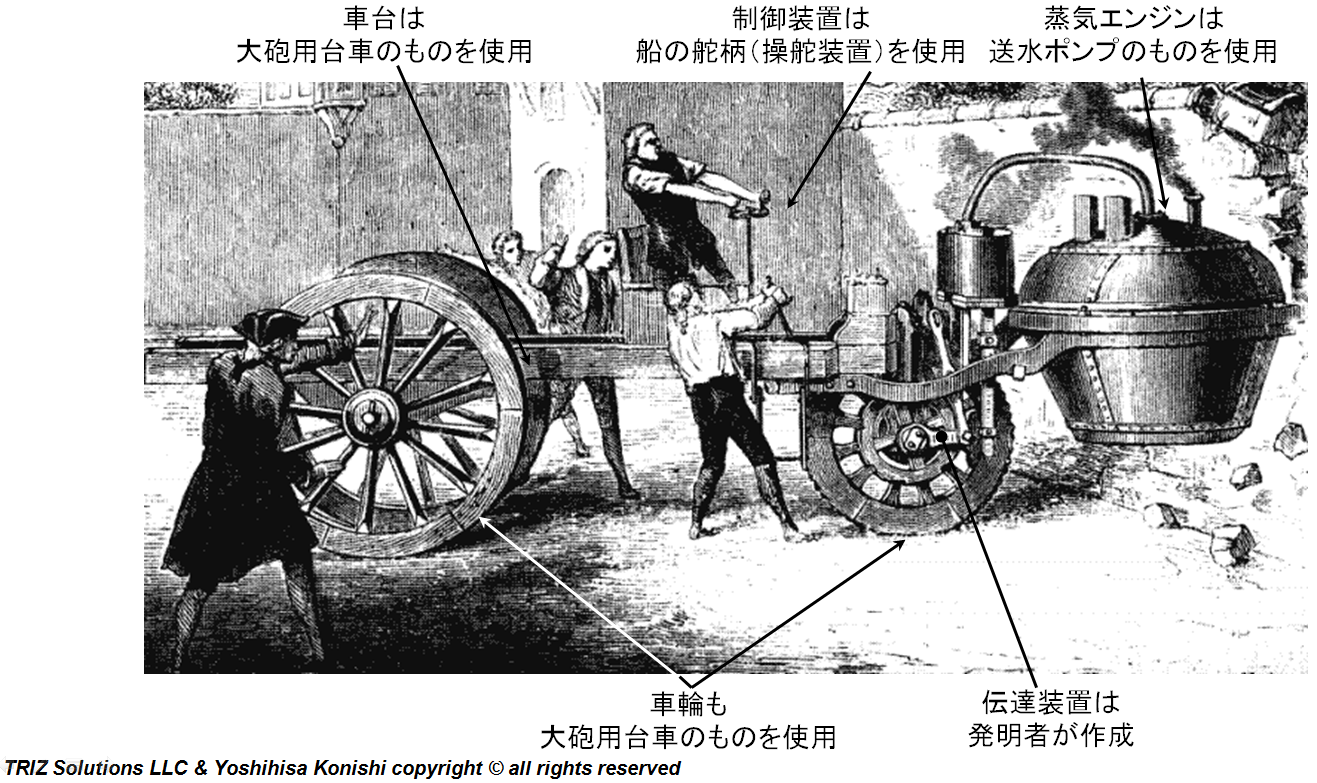

既に40代半ばとなっていたキュニョーが大砲を運ぶ為の自走式キャリアの製作に没頭していたのは1769年から1771年にかけての約3年である。1769年と1770年の2年間に2台が製作されている。

- キュニョーは蒸気機関を使った車両について個人でも試行を重ねていたが、フランスの国家プロジェクトとして依頼されて、車両を2台作成した。1台目は1/2の大きさの試作車で1769年、2台目は5トンの重量物を運ぶ仕様として1770年に製作された。

- このうち1/2の大きさの試作車はのちに1号車と呼ばれ、1769年10月下旬に最初の公式な試運転がおこなわれた。摩擦の推進力(トラクション)で自走し、人が乗って操縦する車両として、パリの街をゆっくりとだったが走行した。これが現代の自動車の祖先とされている。

- 2号車はスポンサーのルイ15世を招いて、1770年11月に試運転が行われた。ここでの転回時に操作員の操作が追いつかず、レンガ壁にぶつかったとされている。これが『史上初の自動車事故』とされる。この『世界初の自動車事故』のエピソードはキュニョーの蒸気自動車に触れる際に必ず引き合いに出される。

- 2号車は翌年1771年6月に修復を完了し、再評価を待っていたが、すでにプロジェクト半ばの1770年末に、プロジェクトを命じていたショワズールが失脚していた。グリボーバルは後任の戦争大臣へ働きかけるが無視され、プロジェクトは放置されたままとなる。さらなる改善もされず、実用化へ向かうべきかどうかの最終結論も出される事はなかった。

- キュニョーはその後も軍事研究を続け、1778年には“Théories de la Fortification”(直訳:防衛理論)を出版する。1779年に、年660リーブルの恩給が与えられたがフランス革命が起こり、キュニョーはブリュッセルに逃れた。そこでは恩給も途絶え、貧しく暮らさざるを得なかった。

⑦その一方で国内政策に目を向けると財政再建に完全に失敗している。後の時代から見ればフランスは革命に向けて一直線に進んでいる様にしか見えない有り様であった。それでもポンパドゥール夫人の死後も筆頭大臣の地位を保ち続けたシュワズール宰相だったが、その失脚はデュ・バリー夫人によってもたらされた。とはいえシュワズール自身遅かれ早かれそういう事になるだろうとは覚悟していた様である。もともとデュ・バリー夫人に批判的だったシュワズールだったし、新しい愛妾を利用してシュワズールを失脚させようとする政敵も多かったからである。

デュ・バリー夫人(Madame du Barry, 1743年~1793年)

15歳で修道院での教育を終えると初めはある家の侍女をしていたが、素行上の問題から解雇される。その後、男性遍歴を繰り返し娼婦同然の生活をしていた様だが、1760年にお針子として「ア・ラ・トワレット」という洋裁店で働き始める。やがてデュ・バリー子爵に囲われると、貴婦人のような生活と引き換えに、子爵が連れてきた男性とベッドを共にする様になった。そうして家柄のよい貴族や学者、アカデミー・フランセーズ会員などの相手をするうちに社交界でも通用するような話術や立ち振る舞いを会得していったと推測されている。

- 1769年にルイ15世に紹介される。5年前にポンパドゥール夫人を亡くしていたルイ15世は、ジャンヌの虜になって彼女を公妾にすることに決めた。デュ・バリー子爵の弟と結婚してデュ・バリー夫人と名を変えたマリ・ジャンヌは、型どおりの手続きを終えて、正式にルイ15世の公妾になり、社交界にデビューする。

- しかしフランス宮廷に入ったデュ・バリー夫人は、その頃オーストリアからフランス王太子ルイ=オーギュスト(後のルイ16世)に嫁いでいたマリー・アントワネットと対立した。マリー・アントワネットは、娼婦や愛妾が嫌いな母マリア・テレジアの影響を受け、デュ・バリー夫人の出自の悪さや存在を徹底的に憎んでいたのである。加えて、かねてデュ・バリー夫人の存在を疎んじていたルイ15世の娘であるアデライード王女、ヴィクトワール王女、ソフィー王女らが、宮廷で最も身分の高い婦人であるマリー・アントワネットを味方につけようと画策したことが、この対立を一層深めた。

*しかし、デュ・バリー夫人は朗らかで愛嬌がある親しみやすい性格で、宮廷の貴族たちからは小動物的に好まれていたという。- 1774年の4月27日にルイ15世が天然痘に倒れると、その看病に努めていたデュ・バリー夫人に5月9日ポン・トー・ダム修道院に入るよう命令が下され危篤に陥ったルイ15世から遠ざけられた。追放同然で宮廷から出された彼女は不遇な時期を過ごした後に宰相ド・モールパ伯爵やモープー大法官などの人脈を使ってパリ郊外のルーヴシエンヌに起居する様になり優雅な生活を取り戻した。

*その後ド・ブリサック元帥・シャボ伯爵、イギリス貴族のシーマー伯爵達の愛人となる。- 1789年にフランス革命が勃発し愛人だったパリ軍司令官ド・ブリサック元帥が虐殺されると1791年1月に英国へと逃れ、この地から亡命貴族達に援助をおこなった。

*この時期の彼女の活動についてはシュテファン・ツヴァイクもベルばらもそっけない。「付き合う男によって当人の性格もガラリと変ってしまう自主性のなさ」が問題? 実は彼女については(後世改めて再評価された)ポンパドゥール夫人のロココ趣味を全面否定し(後世その評価が凋落した)新古典派に媚を売った罪を問う立場も存在したりする。庶民出身の「国王の側女」にそこまでを求める人が存在するのも、同じ立場にあったポンパドゥール夫人の活躍があまりにも規格外であり過ぎたせいかもしれない。まぁ浪費も凄かったけど。1793年3月に帰国したところを革命派に捕らえられ、12月7日にギロチン台に送られた。この時の死刑執行人のサンソンは、彼女とは知己で、彼女は泣いて彼に命乞いをした。サンソンはこれに耐えきれず、息子に刑の執行をさせ、結局デュ・バリー夫人は処刑された。なぜ彼女が帰国したのか真相は定かでないが、革命政府によって差し押さえられた自分の城にしまっておいた宝石を取り返すのが目的だったという説がある。

*フランス革命に関する回顧録は数多くあるが、デュ・バリー夫人に関しては、女流画家のルブラン夫人によるものがある。それによれば、革命裁判所で死刑を宣告され、命を落とした多くの女性たちの中で、断頭台を直視できなかったのは、デュ・バリー夫人だけだったという。彼女は泣き叫び、処刑台の周囲に集まった恐ろしい群衆に慈悲を乞い、彼らの心を掻き立てたという。それを目の当たりにしたルブラン夫人は、こう述懐している。「私が確信したのは、もしこの凄まじい時期の犠牲者たちがあれ程までに誇り高くなかったならば、あんなに敢然と死に立ち向かわなかったならば、恐怖政治はもっとずっと早く終わっていたであろう」と。

⑧罷免の直接の引き金を引いたのはデュ・バリー夫人を盛んに攻撃したシュワズールの妻と妹グラモン公爵夫人であったという。シュワズール当人はデュ・バリー夫人よりもその後ろのリシュリュー元帥を敵と見なしていた。

- その後のフランス政治はモプー、デギュイヨン公、アベ・テレが政務を執り、しばらく三頭政治と言われる体制になる。隠遁命令を受けて田舎に引っ込んだシュワズールは回想録の作成にいそしんだ。

*シュワズールの回想録はルネ・ルイ・ド・ダルジャソンの日記と並んでこの時代の政治史の有名な一次資料であって、よく引用されるが、その中でルイ15世に対する批判はかなり厳しい。その回想録から有名なルイ15世の秘密外交にいつも悩まされていた事が明らかとなった。ある時はサンジェルマン伯爵を追いかけ、ある時はシュヴァリエ・デオンの起こした騒ぎの扱いに苦慮している。 - 死去したとき、シュワズールは巨額の借金を残した。膨大な財産を継承し、重職を長くしかも掛け持ちで務めてその給与も莫大であったというのに、それほどに散財していたわけである。夫人に対して、自分は国家に長く大きく貢献したのだから国王に頼んで何とかしてもらってくれと言い残したという話はたいていの本が引用している。

同時代にはパンチカード・システムの考案者としてコンピューター史に足跡を残すオートマタ(自動人形)技師ジャック・ド・ヴォーカンソン(Jacques de Vaucanson, 1709年〜1782年)の悲劇もありました。

*まぁだからといって別に同時代の英国にフランスを超越した最先端技術への理解があったという訳でもない。本当に紙一重の世界だったのである。

もちろん江戸幕藩体制下の「政治」だってそんなに大差があった訳ではありません。ただ当時の日本の権力者は、少なくとも(自らの懐も温まる)産業発展について必要にして十分な程度には関心を示し「領民の富裕化=領民の満足度向上(もちろん貧富格差の拡大に抗議する一揆が多発しては本末転倒なので、それはそれで手を打つ)」なるイデオロギーには到達していたのです。同様の紙一重の差が大英帝国の決定的勝利=フランスの決定的敗北という事態を生みだしたという次第…

こうして世界は流転していく?