金正男氏“暗殺”事件。久しぶりの「ヒューマニズム溢れる」ニュースにマスコミが沸き返っています。

そもそも「ヒューマニズム」って一体何なのでしょう?

人間性の尊重,人間の解放を目指す思想,態度。語義,内容は多様であるが,一般的には人道主義,人本主義,人間主義,人文主義などの訳語があてられる。

人の属性、人類、人間、人間愛、慈愛、慈悲、人情、親切、慈善行為

どうやらこの概念には「戦後日本に流入し、フルシチョフによるスターリン批判(第1回1956年、第2回1961年)によって打ち砕かれた共産主義に対する甘い幻想」といった側面もある様なのです。

123夜『知覚の現象学』モーリス・メルロ=ポンティ|松岡正剛の千夜千冊

会話がこの程度でおわったのは、われわれが未熟か、寛容だったからなのだろう。もし一冊の書物をめぐって戦後フランスの苛烈な思想時代のような状況があったなら、こんな程度ではすまなかった。よく知られているように、アルベール・カミュはメルロ=ポンティの『ヒューマニズムとテロル』に激しい怒りをおぼえて、ボリス・ヴィアンの家でメルロ=ポンティと大論争をくりひろげ、絶交状態までのぼりつめたのだ。いつまでも甘いコミュニズムにすがっているメルロ=ポンティの姿勢が気にいらなかったのである。これはメルロ=ポンティの学校時代からの親友サルトルやニザンとの“奇妙な関係”にもつねにあらわれていた衝突だった。

もっとも日本にもそういう時代の、そういう日々があったが、それは1965年くらいで「政治と文学論争」と「スターリン批判」ともに終わっていた。

文学でいうと「政治と文学」論争というのが終戦直後にあって、マルクス主義者は共産党的な体制変革の方針に合致する小説しか評価しませんが、それに対して近代文学同人の作家たちは戦争経験から自律的個人の確立が重要だと考えるようになり、個人の内面を重視しました。

戦時中は「近代の超克」が言われましたが、戦争が終わってみると、日本には超えるべき近代などなかったのではないか、個人の自立性を獲得するところから始め直さなくてはいけないのではないか、というかたちで近代の再評価にいく。それが作家としての自律性、文学という芸術の自律性の主張ともつながるわけですね。

マルクス主義者にとっては、あくまで社会体制を変えなければ民主主義もない。リベラリスト的な立場からすれば、個人の自律なしには民主主義もないし、だいいち党の組織的規律を押し付けるような共産党の体質こそ全体主義的じゃないかというわけで、熾烈な論争になったわけです。

あと、今からは分かりづらいことですが、当時知識人はごく一握りのエリート階級でした。高等教育が大衆化するのは1960年代以降ですものね。同じ戦争経験を国民全体で共有していたとしても、知識人と大衆との距離は大きかった。当時の知識人としては、戦争経験をどう思想化するかという問題があったけれども、そのとき、民主主義といいながら自分たちの議論と民衆はいかにも遠いわけだし、どうしたら彼らに近づけるか、彼らを代表できるか、という切実な問題を抱えます。

- 確かにカール・マルクスは(フォイエルバッハの人間解放論を継承したからというより、「人間の幸福とは時代精神(Zeitgeist)ないしは民族精神(Volksgeist)と完全合一を果たし、自らの役割を得る事である」としたヘーゲル哲学への反感から)「我々が自由意志や個性と信じているものは、社会の同調圧力に型抜きされた既製品に過ぎない」とし、それからの解放が人間性再建につながると主張したのではあった。

- *ただしこの考え方それ自体はどうしても無政府主義に向かってしまう。その思考様式の直接的後継者といわれているのが「暴力論(Réflexions sur la violence、1908年)」のソレルや、「〈帝国〉――グローバル化の世界秩序とマルチチュードの可能性(2003年、マイケル・ハート共著)のネグリ(パドヴァ出身)なのを見てもそれは明らか。

暴力論 - Wikipedia

1029夜『構成的権力』アントニオ・ネグリ|松岡正剛の千夜千冊 - だが実際に建設された共産主義国家はむしろ「国家経営上は危険極まりない」このマルクスの発想を放棄し、個人に自由意志や個性を一切認めないヘーゲル哲学をイデオロギーとして採択。さらにソ連においてはロシア的家父長制の伝統の影響が流入していわゆる「スターリン主義」が形成され、フルシチョフによるスターリン批判を拒絶した中国共産党や北朝鮮へと継承されていく展開に。

*そして皮肉にも(スターリンを批判した)本家より長く存続する事となる。

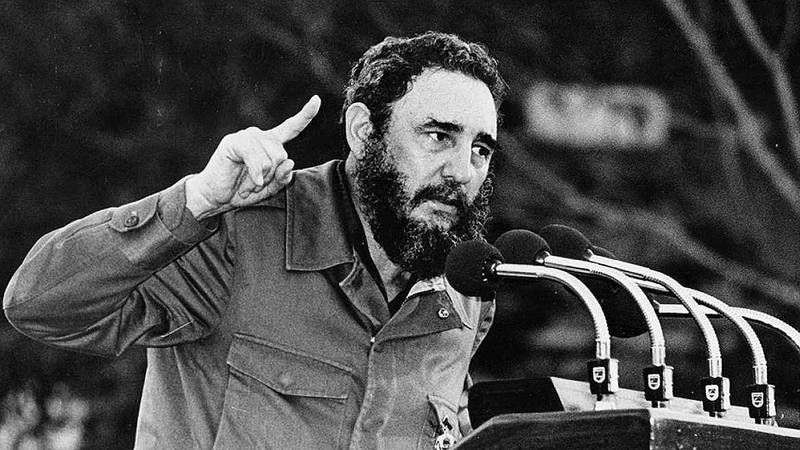

*キューバのカストロ主義(Castrismo)も、「キューバ建国の父」フィデル・カストロを礼賛しつつ、コーヒーと砂糖の輸出能力を存続させた辺りに同種の胡散臭さがつきまとう。

カストロ主義 - Wikipedia

*こうして共産主義はいつの間にか中世の様に「領主が領民と領土を全人格的に代表する権威主義体制」そのものに変貌し、社会も経済も科学技術も著しい停滞を余儀なくされていく。そして遂には「突破口は共産主義体制そのものからの脱却しかない」という状況へと追い詰められていったのだった。

人間の顔をした社会主義 - 一方「スターリン批判によって共産主義に対する甘い幻想が打ち砕かれた」側は、主張をむしろ「人間は自由意志と個性を放棄してい一つにまとまる事でしか幸福を得られない」という方向に先鋭化させていく。1970年代に入るとボローニャ出身のパゾリーニ監督が遺作で「究極の自由主義は専制の徹底によってのみ達成される」ジレンマを掲示したが、これら急進派にとってそれはジレンマどころか実現すべき勝利の方程式としか映らなかったとしか思えない。

*こうした思考様式が行き着いた果てが、オウム真理教におけるサリン散布事件(1904年〜1995年)や「新世紀エヴァンゲリオン(TV版1995年、旧劇場版1996年〜1997年)」における「赤い海」だったとも。ある意味当時を席巻した「(メディアミックス広告が観客を大量動員する)角川商法」にも、そうした側面は存在したかもしれない。

*1990年代が時代の区切りとなるのはおそらく「インターネットやスマートフォンの普及によって日本の新宗教界が存続の危機に立たされる事になった」歴史展開や第二世代フェミニズムと第三世代フェミニズムの対立の表面化といった社会動向とも無関係ではなさそうなのである。「人は何か悩みを抱えても、まずはネットで検索するようになった」のであった。そして以降はこの展開自体が「ヒューマニズムに欠ける人間疎外」として弾劾される様になっていく。

- その後こうした思考様式は「文明が発展するためには個性と多様性、そして天才が保障されなければならない。これを権力が妨げてよいのは他人に実害を与える場合だけに限定される」と考える自由主義や「数値化の抱える根本的短所(視野外の脅威や計算間違い)については地道に対応していくしかない」と考える漸進主義に様々な理由から反対する烏合の衆に分裂。極右勢力や宗教右派と区別する意味もなくなり、次第に「急進的な現状懐疑派」としてまとめて語られる機会が国際的に増えている。

まぁ、こうした立場に立つと「(中世宮廷で繰り広げられた)身内殺しがいまだに政治の主題で有り続けている北朝鮮」こそが「地上で最も人間臭い(ヒューマニズム溢れる)国家」という結論に到達せざるを得ない訳です。なにしろ反資本主義的で、反議会民主制的で、家父長制的。そう簡単にこれより上が見つかるものではありません。

*アメリカ人なら次点としてサウジアラビアを挙げるかもしれない。要するにこの方面の「ヒューマニズム溢れる人間臭さ」において議会制民主主義を敷く資本主義国家は絶対に絶対王政に敵わないのである。

本当にこの解釈で合ってるのでしょうか? 実は海外で「Humanism(人間中心主義)」といったらまた別のものを指す様なのです。

「ヒューマニズム」(Humanism)は、私たち日本人がイメージする一般的な日本語のそれ、つまり「人道主義」や「博愛主義」ではない。それは、本来的に別概念であって「humanitarianism」と呼ばれている。

*歌詞の日本語訳はこちら。

- アーノルド・J・トインビー「ヘレニズム 一つの文明の歴史(1961年)」 においてアレキサンダー大王の東方遠征(紀元前334年〜紀元前324年)などを大源流に「(古代ギリシャ・ローマ的とも、ラテン気質的とも、カソリック的ともいわれる)人が人のみに熱狂的に帰依する英雄崇拝文化」がプロイセン王国の歴史学者ドロイゼン(Johann Gustav Droysen、1808年〜1884年)のヘレニズム(Hellenism)研究などを通じてドイツなどに移植され、これがボナパルティズムやナチズム台頭の大源流となったと指摘する。

- アメリカ映画では「キングコング(King Kong 1933年)」におけるコングも、「大アマゾンの半魚人(Creature from the Black Lagoon、1954年)」も人間の美女に恋をする。後者に至っては、続編においてさらに「進化論上最高の存在」たる人間に改造されそうになる。

「ソラリスの陽のもとに(Solaris,1961年、映画化1972年、2002年)」のスタニスワフ・レムによれば、同種の「神人同形論(Anthropomorphism/アントロポモルフィズム)」なら共産主義圏においても猛威を振るっていた。例えば当時は「宇宙人は人間と全く同じ姿で、しかも共産主義者で、それが宇宙の法則に基づいた究極進化型である事を確かめ合う」SF小説などが人気だったという。

*共産主義権威おけるその発想の大源流は「神は存在したとしても宇宙を創造しただけで、奇跡・予言などによる介入はあり得ない」とした啓蒙主義時代フランスの「理神論(deism)」。科学的マルクス主義は「超越的存在としての神」を全面否定する為、さらに一歩踏み込んで「人間こそが自然進化の生んだ究極の形態」とした。その弊害という側面もあったという。スタニスワフ・レム「ソラリスの陽の許に」やストルガツキー兄弟「路傍のピクニック / ストーカー(1977年、映画化1979年)」に「人智を遥かに超えた超然たる存在」が登場するのは、こうした風潮に警鐘を鳴らす為だった。

-

しかしフルシチョフのスターリン批判や科学的マルクス主義の形骸化を背景として、むしろその反動で「人間中心主義こそ悪の根源」と考える思想が台頭してくる。地球全体を一つの生命体と見る「ガイア理論」の登場(1960年代にNASA勤務の大気学者ジェームズ・ラブロックが提唱)。ブライアン・W・オールディス「地球の長い午後(英題Hothouse(温室)/米題The Long Afternoon of Earth、1962年)やJ・G・バラード「結晶世界(The Crystal World、1966年)」といった「人間が世界の主役でなくなった」世界を描く英国ニューウェーブ小説の流行。そして1960年代後半から1970年代にかけて盛り上がったヒッピー運動やニューシネマ(New Hollywood)運動。こうした時代を背景に「環境左翼」と呼ばれる政治的集団が次第に台頭してくる。

- 人間を媒介とした情報収集"技術"をヒューミント(HUMINT、Human intelligence)と呼ぶ。合法活動や捕虜の尋問等も含み、スパイ活動のみを指すわけではない。外交官や駐在武官による活動をリーガル(Legal―合法)、身分を偽るなど違法な手段で不法に入国しての活動をイリーガル(Illegal―非合法)と呼び分ける。なおリーガルであってもその活動・手法が妥当でないと見做された場合は、ペルソナ・ノン・グラータが言い渡される可能性を秘める。貴重な内部情報を手に入れることが可能だが、その多くの情報は断片的で実証しにくいという欠点がある。また、情報提供者の主観が強調されていたり、得られた情報が意図的に流されたおとり情報である場合もあるから要注意。

①聴取(Debriefings):友軍、民間人への質問

②選別(Screening):人的情報源、メディアからの情報の評価、選別

③連絡(Liaison):友軍、民間組織との連絡

④HUMINT接触作戦(HUMINT Contact Operations):いわゆるスパイ活動

⑤文書開拓(Document Exploitation:DOCEX):全メディアからの情報の抽出

⑥尋問(Interrogation):捕虜等の尋問

⑦ハニートラップ(Honey trap) :男女の性的関係を利用した、いわゆる「色仕掛け」

オフィスなどに侵入し直接情報を盗み出したり、情報を引き出す手段として金銭などの実利の他に政治思想や恋愛関係、友人関係を利用したりもする。家族を人質に取るなどの脅迫を行うこともある。これらの活動を行うために良く利用される身分としては、秘書、商社マン、留学生、移民、外交官、査察団員、NGO等が挙げられる。最近のスパイ映画では監視衛星やインターネットなどを介した盗聴技術の発展によって重要度が下がり「予算ばかり食うお荷物」扱いされている事が多く、予算削減のせいで重要な情報提供者の命を守れない状況が頻出。資本主義社会はしばしば「得られる情報を吸い尽くした後の情報提供者の身の安全」について冷徹な判断を下してしまうものなのである。

*【はてなキーワードより】広い意味では国家だけが行う技術ではなく、民間でも優れたこの技術を有している所も多い。日本の場合、外務省を含む政府関係者ではない日本の民間人の方の中でCIAを凌ぐ能力をお持ちの方々が多々いらっしゃる程、この点で日本人は世界的にもこの技術に優れている。(多くの日本人の方々の知らない事実ではあるが。)そんな訳で巷で言われる『ゾルゲはヒューミントだ。』の様な日本語は、全くの誤りである。

すると、黒澤明監督や手塚治虫を「ヒューマニズムの巨匠」と表現する様な用例は何時からどういう具合に始まったのでしょうか?

「ヒューマニズムについて-倫理科指導の覚書-(1968年)」

一般にヒューマニズムというコトバはドイツの Friedlich Immanuel Niethamer (1766~1848) が1808年に著した「現代の教授法の理論における博愛主義とヒューマニズムの争い」のなかで使用されて普及したものであるとされている。<人間性>を一つの主義に打ち立て、そのうえに哲学体系をなそうとする意図が持たれ、そのためにヒューマニズムというコトバが使われ始めたのは、このように比較的に新しい。

- ただ一般的にもよく知られているように、近代ルネサンスの教養人をわれわれは<humanist>と呼んでいる。ニータマーもおそらくここからそのコトバを用いだしたのであろう。それでは、人間性<Humanität>が問題にされだしたのはルネサンスからなのであろうか。

*実はそれ以前に「19世紀ドイツ人がルネサンスを自国史に編入した経緯」を検討しないといけない。どうしてマルクスはイタリア王国の独立運動を「ドイツ民族への裏切り行為」と考えたのか?

- <Humanität>が人間の尊厳性と同時に考え出されたのはギリシア・ローマの古代からである。Heidegger の指摘によればローマ共和制時代であるといわれる。ローマ人は自らを<homo humanus>と呼び<homo barbarus>と対立させた。<homo humanus>とはローマ人としての<Virtus>を身につけ、ギリシア人から彼等が受け継いだ<παιδεια>を有した者としての意味として用いることによって、彼等は周囲の<homo barubarus>のなかで誇りを持っておったのである。なかでも特に彼等が彼等の誇り、すなわち<Humanität>の基礎と考えていたのは彼等を粗野から導き出し、人間らしさをもたせるギリシア的<παιδεια>であった。このように理解された<παιδεια>はローマ人によって<humanitas>と訳されたのである。このように自分たちの文明と野蛮との区別は、結果的には<Humanität>人間らしさへの眼差しを育て上げたのであるが、この区別もやはりギリシアにその起源をもっている。

*だがローマ帝国はその「蛮族」に飲み込まれる形で滅んでいった。これは「ヒューマニズムの敗北」?

- すなわちギリシア人は自分たちの土地を<Eλλαξ>と呼び、ギリシア民族のことを<Eλεηεξ>と呼んで周囲の<βαλβαλοξ>と区別しておったのである。もちろんそのときの基盤は今日でさえも驚嘆に値する彼等の文化に他ならなかった。文化とは人間の<Humanität>を最も有意味にするものであったからである。

*だが古代ギリシャ人は都市国家ごとに互いを敵視し合い、辺境のマケドニアに併呑されるまで一枚板にまとまる事すら出来なかった。これは「ヒューマニズムの勝利」?

14世紀から15世紀にかけてのイタリアにおけるルネサンス運動はギリシア・ローマ精神の復興に他ならず、ルネサンス人の<humanitas>とは結局、ギリシア・ローマ的<παιδεια>に他ならなかったのである。

*そして「ルネサンス概念の普及者」ブルクハルトにいわせれば、その<humanitas>ゆえに、ルネサンス人達は陰惨な殺し合いの渦中に飛び込まずにはいられなかったのだという。

一般的用例としての「ヒューマニズム」

いったい、われわれは日常どのようにしてヒューマニズムとか、ヒューマニストというコトバを使用しているのであろうか。

- 学問をし、立派に教養を身につけてそれを生かしている人のことを人間性に富んでいる人と呼ぶ(人文主義的・古典主義的ヒューマニズム)。

- どのようなときにも冷静さを失わずに分別にたけている人のことを、人間的人間、人間らしい人などと呼ぶ(理性主義的ヒューマニズム)。

- 喜びを悦びとし、悲しみを悲しみとして常に情感が細やかで、情操の深い人のことを人間味のある人と呼ぶ(ロマン主義的ヒューマニズム)。

- 不幸な人を見れば絶えず同情を感じたり、その意味において、人間への思いやりの深い人、そして正義感に富み平等や社会正義の実現に情熱を傾ける人をわれわれは人間愛に充ちた人と呼ぶ。(人道主義的ヒューマニズム)

ヒューマニズムとは<humanitas>のことであるからして、どのような人間像を求めるかによって様々なものが求められるのは当然であるけれども、それがどのようなものであっても人間性<Humanität>を基盤にしていることは共通なのである。

*常識で考えれば「ロマン主義的ヒューマニズム」なら「感傷的(センチメンタル)」、「人道主義的ヒューマニズム」なら「人道主義」と呼べば良い。それでもあえて「ヒューマニズム」なる表現を使う状況には必ず(共産主義やインテリ独裁主義の容認を強引に認めさせようとする様な)胡散臭いイデオロギー臭が立ち込める。

西川富雄(1927年〜2010年)のヒューマニズム論

西川富雄著「現代とヒューマニズム」ではヒューマニズムの定義を次のようにしている。「人間的なものを肯定し、尊重し、それを拡大していく思想、ないしは精神的運動である」と。単にヒューマニズムは人間的なものを肯定し、尊重し、高めるだけではなく「拡大」するところに、さらにそれを「運動」として展開するところに、われわれは現代的意味としてのヒューマニズムの価値を見つける必要があるであろう。

この意味において、ヒューマニズムは能動的、具体的思想として把握される必要があるのである。なぜなら「このようにヒューマニズムにはいろいろな形があるが、これに共通するものは、人間の生命、人間の価値、人間の教養、人間の想像力を尊重し、これを守り、いっそう豊かなものに高めようとする精神でしょう。したがってこれを不当に踏みにじるもの、これを抑圧し破滅させるものに対して強い義憤を感じ、これとの闘いを辞しない精神です。これは人間存在の正義観、平等観、幸福観と結びついているものです。」であるからなのだ。

しかし現実的には意識的に、あるいは無意識にわれわれの<Humanität>に対する「破滅」や「抑圧」はとどまることなくなされているのである。現代の精神状況は自分の内における<Humanität>を守る闘いが、同時に外に向かってもなされなければならぬところに、その不幸がみられるのである。科学文明の発達は、あるいは資本主義の高度な成長はすでに常識化している<Entfremdung>や<Verdinglichung>という現象をわれわれに余儀なくしている。そのような現実のなかで、われわれは<Existenz>としてあるのではなく、単に<das man>としての在り方としてしかみられないし、意識できない。

もちろん、人間をどのように本質規定するかは種々あるとしても、<cogito>としての人間よりも<Existenz>として、あるいは<homo faber>として規定される現代人が主体性を喪失していることは一般に叫ばれるとおりである。それゆえ主体性の回復が今日の思想の課題であるといわれるのである。

マルクス主義も実存主義も目的とするところは<Humanität>の救済なのである。その意味ではヒューマニズムという呼称は特定の思想を指すのではなくて、人間全体を<Humanität>のもとに思索しようとするものの総称であるということができるのであって、単なる一思想を指すコトバではない。

ゆえに前述の定義で述べた如く「拡大」し「運動」として展開しようとする思想はすべてヒューマニズムと呼べるものである。そして、ヒューマニズムを具体的、現実的に把握しなければならない必要性もこの点に立脚しておる。さらにヒューマニズムを要請する側からいえば、ヒューマニズムの実践的、能動的面が埋没してしまうことを決して認めてはならぬことであろう。もちろん、例えそれが科学の進歩であるという美名のもとにあるとしてもである。

*西川 富雄(1927年〜2010年)…ドイツ哲学を専門とする京都府生まれの日本の哲学者。日本シェリング協会会長。立命館大学名誉教授。後に環境哲学や環境倫理学の分野に進出。

現代人の精神状況を<Entfremdung(疎外)>とか、<Verdinglichung(物象化)><Heimatlosigkeit(故郷喪失)>とかの語で表現することは常識化しているし、現代の哲学思潮が<Unmensch(人間疎外)>的現象を克服する意図を有しておることは明白である。人間が人間らしさを喪失しているという指摘を根幹として現代の諸思想があるとすれば、現代ほどヒューマニズムの問題に敏感にならざる時代はないであろう。

<Entfremding(疎外)>が始めて重要な語として使用されたのは周知の如く Hegel の“Phänomenologie des Geistes(精神現象学、1807年)”からである。ここで彼は主体が自らの働きで創り出したものが、主体から離反し、逆に主体に働きかけ、さらに主体の道具的存在たることをやめて、主体そのものを支配するようになる現象を説明するなかでこの語を使用したのである。主体が主体でなくなることの重要さを指摘した Hegrel は人間をどのように把握したのであろう。

Hegel の絶対的原理は、キリスト教的 logos として理解された精神であり、この精神こそが人間の人間らしさの証、すなわち人間を人間たらしめる所以のものとされたのである。精神はさらに自由なものと解され、歴史とは結局、自由なる精神の自己発展のことであり<absoluter Geist(絶対精神)>こそがまさしく人間の<Humanität>の存立根拠であるとして人間の内的普遍性としての精神のなかに<Humanität>を認めたのである。もちろんこのような人間観はキリスト教のみが人間を精神的に規定することが出来るのだという前提のもとにある。それゆえ Hegel の絶対哲学の原理は神学的なものに他ならず、この神学論的人間観を唯物論的人間観に<aufheben(止揚)>するのが Fuerbach,Marx であり、一方実存論的人間学にむけるのが Kierkegaard,Nietzshe に他ならず、ここから現代哲学における二つの大きな人間観が成立するのである。

*ここでいう<absoluter Geist(絶対精神)>は、状況によって時代精神(Zeitgeist)」や「民族精神(Volksgeist)」とも言い換えられるが、事実上「神」の代替物である。ヘーゲル自身が克服しようとしたのは、人間に認識可能な「物(独:Ding、英thing)」の世界と、その外側に広がる「物自体(独:Ding an sich、英thing-in-itself)」の世界に峻別し、神を認識も想像も不可能な領域に追いやったカント哲学に反駁し「神との一体感」を回復する事、そして現体制(プロイセン王権=領主が領民と領土を全人格的に代表する農本主義的伝統)に逆らう「大貴族連合による王権への反逆」といった要素に一切の理論的正当性を与えない事などであった。

Hegel の神学論的人間概念から具体的人間の発見に進んだのは Feuerbach であった。彼は Socrates,Platon 以来の人間に対する二元的理念、すなわち肉体と霊魂の区別では存在し発展する人間を把握することは出来ず、人間の神に対する神学的教義に人間学を体系づけようとするHegel哲学を批判するのである。人間こそが神であり、その人間の本質は感性的存在たるところにあり、現実的人間の把握は具体的人間そのものを考究するなかで確立されるものであるとする。そのために歴史的に展開されてきた人間概念を弁証法的に次のように捉える。自然的本性と調和を保ちながら生きてきた原初的人間は、そのさらに前進的発展と考えられていた宗教-自分自身を投影したもの-の犠牲になりここに宗教的疎外に陥る。宗教は人間が創り出したものに他ならないからである。<Entfremdung(疎外)>から本来的人間、原初的人間に立ち戻る必要から自分自身を再統合するに至るときにこの犠牲が廃棄される。このように思弁を基礎にしていたHegelとそれ以前の<Humanität>の規定づけを批判し、<cogito(自己意識)>としての人間よりも<Sein(有)>としての人間を理解し、さらに近代以降、飛躍的に発展している自然科学によって獲得された<Kentnis(

知識)>とを統合させることによって人間を個性的・実践的・活動的主体として把握したのである。すなわち Feuerbach は人間の思考・感受性・愛の三要素を総合し、全体的人間観念の究明を目指したということが出来るであろう。さらに彼は愛において、感性的至福のみを追求するのではなくて、人間の社会的帰属性そのもののなかに本来的愛を見い出し、愛とは人間の実体の表現であり、この人間とあの人間との結合の表現に他ならないと考え、「我」と「汝」が単に「我」と「汝」としての漠然ととした関係で存在するのではなく、人間それ自身が「我」と「汝」をなしているものであるとして「我」と「汝」を弁証法的に統一したのである。このように彼は人間を絶え間なく変化するものであると考え、人間の定義は「関係」としてなされるものであるとした。この点が Marx に受け継がれ Marx の人間概念の基礎となるのである。

*ある意味ここまでは宗教上の教学上の理論。あくまで龍樹の二諦説においては世俗的な意味で「第一義諦」の話に終始し「世俗諦」の領域まで踏み込んでいない。しかしその一方、ヘーゲルを批判しながら既に龍樹の「第一義諦」、カントの「物自体の世界」を否定するヘーゲルの姿勢はそのまま無反省に継承してしまう。

- 「第一義諦(paramārtha satya)」…原義は「人間には認識も想像も不可能な世界に広がる真実の世界」だが、世俗的理解では「信仰の世界」。

- 「世俗諦(saṃvṛti-satya)」…原義は「人間が認識や想像で到達可能な範囲」だが、世俗的理解では「人間が実際に暮らす現世」

Marx は Feuerbach の強調する感性的人間像のみでは、正しい人間観の成立とは言えないとして批判する。感性的であるのと同時に人間が社会的であり、歴史的であるのだと主張する。そして、彼は資本主義社会の本質を剰余価値説でとらえ、これまでの人間理解はすべてこの剰余価値の上にあぐらをかいていたブルジョワのものに他ならないとする。ブルジョワ・ヒューマニズムは他のすべての人間とその本質を同じくするのではなく、公的連帯をもたず、単に私的人間性のみを追求するものであり、さらにそのようなブルジョワの集合する国家は、それぞれの個人のものとしてあるのではなく個人とはよそよそしく対立しているものに他ならない。以上のように理解して真の類的人間の可能性としてのプロレタリア階級の独裁以外に正しく<Humanität>は規定づけられないと考える。そのために資本主義社会の否定がなされ、共産主義社会の成立が望まれる。「ヒューマニズムを欠く共産主義は共産主義ではあり得ず、また共産主義を欠くヒューマニズムはヒューマニズムたり得ない」のである。

*「ヒューマニズム=人間性を増大する為のあらゆる運動の肯定」なる原義からすれば「プロレタリア・ヒューマニズム肯定の為にブルジョワ・ヒューマニズムは否定されなければならない」という主張は最初から誤っている。これを逆手に取る形で「共産主義国家建国の為にはプロレタリア・ヒューマニズムもまた否定されねばならぬ」という判断が下され、ローザ・ルクセンブルグが「プロレタリアート独裁構想はプロレタリアートへの独裁体制に発展的に解消された」と揶揄する展開を辿る事になったのだった。

一方、このような人間観に対して Kierkegaard(キェルケゴール)やNietzsche(ニーチェ)に基盤をもつ実存論的人間観がある。

- Kierkegaard は,人間はキリスト教的には、真のキリスト者の存在、あるいは自己自らによるキリストの模倣の否認によって、哲学的には Hegel までの<der reinen Denken(純粋思考)>の体系が実存する<cogitans(思考)>を忘却することによってまた社会的には社会に関する空想的理論が個人的、人間的実存状況の<Urschrift(所在)>を見分けにくくすることによって人間はその<Humanität>を喪失しておるのであって、それは結局、真の人間概念に対する眼差しが間違っていたのだと考える。人間の根本概念は、同時にキリスト教の人間概念とも一致するのであるが、人間の絶対的人間性としての<der Einzelne(単独者)>に求められなくてはならない。人間は<der Einzelne(単独者)>としてのみ存在するところにその<Humanität>をまさしく、自己のものとして把握することができるのであって<Humanität>の喪失を防ぐことのできる唯一の、そして本来的な存在様式は<der Einzelne(単独者)>であるのだと考える。そして<der Einzelne(単独者)>である人間はどこまでも主体としての自己であり、決して、画一的に<das man(人間)>として生きることはできないのであり、キリスト教的人間性をあらわす人間は、存在論的には普遍的なるものと、個別的なるもの、との統一であるとする。そのような<der Einzelne(単独者)>としての自己が神の前にあるときに人間の人間らしさが認められるのであった。

*キェルケゴールの主張とは、要するに龍樹のいう「第一義諦(paramārtha satya)」について人間は(ヘーゲル哲学が主張する様に全人格的に同化して自らの役割を得るのは不可能で)個人単位で内面的に(時間も空間も超越した)ある種の「点」として接っする事しか出来ないというものである。逆を言えば原義においても、世俗的な意味合いにおいてもその体験は「世俗諦」の世界から完全に切り離されている。宮沢賢治文学における「久遠の仏」、遠藤周作文学における「現世に対する影響力は皆無だが、あらゆる人間に内側から寄り沿う」「各個人の行動をもってのみ語る」イエス・キリスト像と重なる様にも思えるが、そう考えない人間も少なくない様なので、あえて強くは押さない。いずれにせよスーフィズムや魔術的リアリズムなどと同様、神秘主義的領域の世界での話である。

- Nietzsche は人間は人間の超克としての<Übermensch(超人)>にこそ、その存在の意義があるのだと考える。彼の人間観は Socrates,Platon 以前のギリシアのディオニソス的なものに求められる。人間とはどこまでも生長する意志を<Erde(現世)>でもつもの、すなわち<der Wille zur Macht(権力への意志)>をこの此岸にもつものであって、キリスト教道徳によって悪しく教育された畜群は<Übermensch(超人)>として、その存在の故郷に帰るべきである。キリスト教の説く人間観は、消極的な生のデカダンスの方向でしかなく、人間の高貴さ、尊厳性を没落させるものに他ならない。現実の人間はそのような生き方をしておるがゆえに、そのような道徳観や世界観の内に住んでいるがゆえに、深淵なニヒリズムの谷間に没落しているのであって、そこから脱出するためには、そのニヒリズムをニヒリズムとして自己の運命を愛するなかで、自己のつまらなさ、卑小性を自覚し、<der Wille zur Macht(権力への意志)>をエネルギーとしなければならぬ。それこそが<Übermensch(超人)>であり、人間が自己自らを超克したものに他ならない。このように理解されるNietzshe の人間観はこの<Erde(現世)>にどこまでも生きんとする<Wille(意志)>を持つものと解される。

*キェルケゴールとは真逆に、世俗的な意味合いにおいける「世俗諦の世界」のみに執着する立場。そういう意味ではマルクスのスタンスに近い。

Marxに基盤を持つ社会主義的ヒューマニズムは、人間の<Entfremdung(疎外)>は社会的、歴史的なものであるがゆえに、これを本来的人間へ回復させることが根本問題であるとされたのに対して、Kierkegaard や Nietzsche においては、人間の Nihilisumus 的要素は根源的なものであって、単に歴史的な時間的現象ではあり得ないものであるからして、その克服のためには Kierkegaard にとっては神学的超克が、Nietzsche には哲学的、存在論的超克が要求せられたのである。

*とどのつまりニーチェ哲学とキェルケゴール哲学は「肉体に思考させよ。肉体にとっては行動が言葉。それだけが新たな知性と倫理を紡ぎ出す」なる実践的個人的行動主義のスタンス。一方マルクスのそれは(自らの行動を含まない)扇動者の立ち位置であり、この事自体が最終的に共産主義国家が「(サン=シモンいうところの)産業者同盟国家」でも「(マルクスが理想として掲げた)プロレタリアート独裁国家」でもなく「革命エリート(新興インテリ=ブルジョワ階層)独裁国家」として完成する伏線になっていたという見方も出来る。

何ですか、このアクセルを踏むことばかり煽って、ブレーキを踏む事を教えないスタンス。縁日でドサクサに紛れて「蛸の入ってないタコ焼き」を売ってるテキ屋みたいな胡散臭さ…なるほど、当時の大学側が新左翼運動の暴走を止められなかった筈です。

*ある意味アメリカにおいてインテリ=ブルジョア階層に反旗を翻した「反知性主義運動」が、ヒッピー運動や黒人公民権運動を誘発してしまった展開と重なる。インテリ=ブルジョア階層を標的とした当事者は、まさか自分が同様に、しかもインテリ=ブルジョア階層と一緒くたに標的にされるとは想像だにしていなかったに違いない。それはホフスタッターが「これまでの自分の考え方は間違っていた」と宣言し、自らの歴史観の全面改定に乗り出さねばならなくなるほどの衝撃的事件だったのである。

こうしてみると戦後ヒューマニズムの歴史には、確実に以下の側面がある様なのです。

- 日本の戦後ヒューマニズムは、GHQ占領下において民主主義とセットで押し付けられる形で始まったが、当時は共産党が強かったので、その専売特許みたいな形で触れ回られる側面もあった様である。こうしたドタバタ騒ぎの過程でブルクハルト「イタリア・ルネサンスの文化(Die Kultur der Renaissance in Italien, ein Versuch、1860年)」における「ルネサンス人は、その人間性解放ゆえに互いに殺し合わざるを得なかった」という要注意の記述は綺麗さっぱり忘却されていく。

*そしてルネサンス当時「殺し屋の供給源」として大忙しだったナポリ出身のマリオ・プーゾが「ゴッドファーザー(The Godfather、1969年、映画化1972年〜)」を執筆し、2016年にマーティン・スコセッシが遠藤周作「沈黙(1966年)」の映画化を手掛ける。彼ら「ニューシネマ(New Hollywood)運動を終わらせた南イタリア勢」はある種「偽物を引っ込ませる」本物の風格を備えていた。

- そのせいで戦後ヒューマニズムは自ら「人間解放が殺し合いに発展発展する世界」を追体験する羽目に陥る。そしてちょうどパゾリーニ監督が遺作「ソドムの市(Salò o le 120 giornate di Sodoma、制作・映画祭上映1975年、公開1976年)」において「究極の自由主義は専制の徹底によってのみ達成される」なるジレンマが掲示された頃に一つの終焉を迎えた様なのである。

*以降は、このジレンマを「勝利の方程式」として受容した鉄面皮タイプの人物のみがヒューマニストを自称し続ける展開になったとも。

- その間にこの間もこれ以降も、戦後ヒューマニズム輪は一貫して龍樹の二諦論における「第一義諦」の原義(人間には認識も想像も不可能な世界に広がる真実の世界)、すなわちヘーゲル哲学における「(反カント的)疎外(Entfremdung)論」や、キェルケゴール哲学における「単独者(der Einzelne)論」といった、本来の意味でのヒューマニズム論の深淵にまで足を踏み込む事はなかった。

*この事はおそらく遠藤周作「沈黙(1966年)」発表当時、誰も「棄教後のロドリゴにもキリスト教信者としての独自の内面的宗教生活があった可能性」について思い当たらなかった事と表裏一体の関係にある。欧米においてヒューマニズム論は「各個人が具体的個別的に直面する困難にどう立ち向かうか」をこそ「人間的問題」として論じてきたジャンルだったのに、この部分をバッサリ切り捨ててしまったのだから、以降の形骸化が不可避となったのだった。 - さらに英国もフランスも大嫌いなドイツ人に「ヒューマニズムはドイツ固有の伝統文化でフランスや英国には存在しない」なんて平気で言ってのける性壁がある事が混乱に輪をかけた。しかしまぁドイツ人側にいわせれば「騙される方が知恵が足らない」だけなのである。

*原則として古代ギリシャ人は同じ都市国家の市民しか「人間」扱いせず、古代ローマ帝国がローマ市民しか「人間」扱いしなかった。それに対してルネサンス人は「人間」であるが故に同じルネサンス人と殺しあったのである。そして19世紀においてドイツ人は原則としてフランス人を「人間」と認めず、ドイツ人はフランス人を「人間」と認めなかったが、オランダ人や英国人を同じ「人間」と認めない点では共通していた。こうした「ヒューマニズムの連鎖」が第一次世界大戦(1914年〜1918年)の遠因となり、戦勝国となったフランスをドイツに対する補償要求で調子に乗らせてナチスを台頭させてしまうのである。太平洋戦争(1941年〜1945年)もまた、日本のヒューマニズムとアメリカのヒューマニズムの衝突であった。素晴らしき哉、ヒューマニズム?

こうして全体像を状況を鑑みるに、日本的ヒューマニズム論の起源って、もしかしたら「GHQが戦後民主主義とセットで押し付けた代物」というより戦前(社会主義者や軍国主義者の「リアリズム路線」と激しく対立した)資本主義階層の温情主義だったのかもしれません。

権力者,支配者が被支配者,従属者からの権利要求あるいは外部からの強制によることなく,いわば自主的に恩恵的諸財を与え,そうすることで被支配者の不満,反抗を曖昧にして階級的対抗関係 (労使関係あるいは地主=小作関係) を隠蔽しようとするイデオロギー,あるいは支配者の政策のことをいう。

実はこれまた建前上はドイツからの輸入品で、ベースはクルップ社といったライン川流域の工業領主の「へル・イム・ハウゼ論」。ガチの家父長制にして「領主が領民と領土を全人格的に統治する農本主義的伝統」残滓。しかもまだまだ「ヒューマニズム」の皮を被って日本のあちこちに残存してるという…

*「建前上はドイツからの輸入品」…実際には江戸幕藩体制下での富農・富商の営業形態まで遡り、文明開化後にそう偽装されただけという側面もあるという。割と中国語における「上有政策、下有対策(上に政策あらば、下に対策あり)」の世界だったりする。絶対王政同様、上手く回ってる限り問題は起こらない。サウジアラビアが「民主主義の敵」と国際的に憎まれているのは、この点も含めての事。むしろ国民に覚醒を促す暴君こそが「民主主義の敵」という皮肉。とにかく問題は「障害が発生しても、体制放棄が容易ではない」点にある。日本でなかなか制度的革新が進まないのは、なまじ前近代から「暴君」ならたちまち処分してしまう伝統が発達してきたせいかもしれないのである。これに対してアメリカは良い意味でも悪い意味でも展開が実に分かり易い。

>「わが社は労使対等というより労使一体。問題があれば内部通報制度もあり、従業員の意見を集約する機能を十分果たしている」

これって、ちょっと言葉を置き換えれば、

「わが国家は政府人民対等というより政府人民一体。問題があれば内部通報制度もあり、人民の意見を集約する機能を十分果たしている」

となって、社会主義国家の恐怖政治が行われているさなかの発言みたいになるよね~♪

電通社員の時は「自殺するぐらいなら辞めればいいのに」とか「何を置いても逃げ出すべきだった」とか言ってた芸能人が、実際に逃げ出した女優をボロクソに叩いてるの、自殺するメカニズムをまざまざと見せつけられてる感じだ。

— けい (@madone85) 2017年2月14日

レーニン率いるヴオルシェビキが国家権力を掌握した時、真っ先に着手したのが、米国からの(組合を否定し経営者と労働者の一体感を重視する)テイラー主義だったという逸話を思い出しました。こうなると逆に「フルシチョフによるスターリン批判(第1回1956年、第2回1961年)によって打ち砕かれるまで存続した共産主義に対する甘い幻想」の内容が知りたくなります。一体どこに夢見る要素があったんでしょうかねぇ…