楽天社長の三木谷社長やサイバーエージェントの藤田社長が「最後の0.5%の努力が全てを決する」とドヤ顔するで掲示してるのが「2の冪(べき)算」だとしたら完全に間違ってる訳ですが、多くの人間がこのイディオムを「努力(Input)と結果(Output)は見た目上比例するとは限らない」と好意的再解釈を加えた上で受容している様です。

#統計言語Rによる検証例。

対数尺度に配置するとただの直線に。

倍増を繰り返す変化を扱ったものには「1秒毎に倍増する微生物」の話がある。これは「1秒毎に倍増する微生物を箱に1つ入れると、ちょうど30分後に箱がいっぱいになった。箱の半分になっていたのは、いつのことか?」というような問いかけの形で提示される。1秒で倍になるのだから、箱いっぱいになった時刻(開始30分後)の1秒前である「開始29分59秒後」には箱いっぱいの半分(要するに箱の半分)になっていたということで、これが正解なのだが、対数的思考に不慣れな人は、15分や20分といった答えを想像し、29分59秒という正解に驚くのである。

それならいっそここで取り上げたのは(直前での吹き上がりがより大きい)指数関数だったとして(数理モデル上の限界の一つとして著名な)自然対数の概念も導入し、ピーター・ドラッカーいうところの「有効なマネージメント」と「無効なマネージメント」の境界線を見出す行為を指していると考える方がより有用と言えるかもしれません。

- 「有効なマネージメント」と「無効なマネージメント」の境界線の発見…それはこれまでの投稿で述べきた後期ハイデガーいうところの集-立(Gestell=ゲシュテル)システム、すなわち「特定目的実現の為に手持ちリソース全てを動員し様とする総動員体制」が稼働する前提条件でもある。実際、それ以前の人類は如何なる特定の「生産手段=集-立(Gestell=ゲシュテル)システム」にも依存しない狩猟採集生活段階に留まっていたし、もし文明崩壊などによってそれを全て失えば、その状態への回帰を余儀なくされてしまう。

- ピーター・ドラッカーの語彙でいうとそれは組織が「マーケティング(Marketing)」と「イノヴェーション(Innovation)」を通じて「顧客の創造(to create a customer)」に成功するか否かの見極めポイントでもある。要するに、ここで述べる「集-立(Gestell=ゲシュテル)システム」は、事前調査を通じてそれを必要とする人々(マーケティング対象)を明らかとし、かつ「(シャノンの情報量理論などでいうところの)感動」を武器に彼らに対する「プレゼンテーション(Presentation)=説得(Persuasion)」を成功させて受容を納得させねば始まらない。

とりかえず、こうして浮かび上がってる新たな数理モデルを「拡張三木谷曲線(自然対数対応版)」とでも呼ぶ事にしましょう。

①まず冪(べき)乗算の一般的性質について。y=x^nなる式は微分によってy=n*x^(n-1)へと変換される(例えばX^2→2x)。要するに区間ごとの増分自体は一定であり続ける。

#統計言語Rでの検証例

f <- expression(x^3) # (1) 関数 f を定義(関数 expression() を用いること)

D(f, "x") # (2) D(f, 微分する変数) で微分する

3 * x^2

f <- expression(x^2)

D(f, "x")

2 * x

#グラフ化してみる。f0=function(x){(x^2}

plot(f0, xlim=c(0,3),ylim=c(0,9),lty =1,main="Differential from x^2 to 2*x", xlab="x", ylab="y")

par(new=T) # 上書き指定

f1=function(x){2*x}

plot(f1,xlim=c(0,3),ylim=c(0,9),lty =2,main="", xlab="", ylab="")

# 凡例を書き添える

legend("topleft", legend=c("y=x^2", "y=2x"), lty =c(1,2))

見ての通りx=2の時にx^2=2x=4、x=3の時に9(=x^2) > 6(=2*x)となる。見た目も三木谷曲線の「最後の0.5%におけるラストスパート」には程遠い。

②次いでy=A^xの形で表記される指数関数(exponential function)の特徴について。

- 与えられた指数がマイナスの時は小数点下となる。

- 与えられた指数が0の時は1となる。

- 与えられた指数が1の時はその指数関数の底(Base)となる。

そして冪(べき)e^tがx自身に一致するような指数tのことをxの自然対数eというが、それは2.71...なる定数となる。

#統計言語Rでの検証例

Exponent<-c(-3:3)

f0=function(x){2^x}

Exponential_2<-f0(Exponent)

f1=function(x){10^x}

Exponential_10<-f1(Exponent)

f2=function(x){exp(1)^x}

Exponential_e<-f2(Exponent)

A_Expentional_Set<-data.frame(Exponent,Exponential_2,Exponential_10,Exponential_e)

#表示結果

print(A_Expentional_Set)

#この段階で既に「指数関数10^x」が同時表示限界に到達。

#R、この種の攻撃に弱過ぎ…

sprintf("%.3f",A_Expentional_Set$Exponential_10)

[1] "0.001" "0.010" "0.100" "1.000" "10.000" "100.000" "1000.000"

#(アニメーション)グラフ化してみる。Exponential_Functionf_Set=function(time_code){

f0=function(x){2^x}

plot(f0, xlim=c(-3,3),ylim=c(-0,time_code),lty =2,main="Exponential function", xlab="x", ylab="y")

par(new=T) # 上書き指定

f1=function(x){10^x}

plot(f1,xlim=c(-3,3),ylim=c(-0,time_code),lty =3,main="", xlab="", ylab="")

par(new=T) # 上書き指定

f2=function(x){exp(1)^x}

plot(f2,xlim=c(-3,3),ylim=c(-0,time_code),lty =4,main="", xlab="", ylab="")

# 線を引く

abline(h=0)

abline(h=1)

abline(h=2)

abline(h=exp(1))

abline(h=10)

abline(h=100)

abline(h=1000)

abline(v=0)

abline(v=1)

abline(v=2)

abline(v=3)# 凡例を書き添える

legend("topleft", legend=c("y=2^x", "y=10^x","y=e^x"), lty =c(2,3,4))}

library("animation")

Time_Code=c(1,2,4,8,16,32,64,128,256,512,1024,512,256,128,64,32,16,8,4,2)

saveGIF({

for (i in Time_Code){

Exponential_Functionf_Set(i)

}

}, interval = 0.1, movie.name = "TEST.gif")

#要するに指数が0の時は1,マイナスの時は0に向かって緩やかに収束する小数点下の数字が結果となる。

Exponential_Functionf_Set(1)

#指数が1の時はそれぞれの底(Base)が結果となる。

Exponential_Functionf_Set(10)

③そして指数関数と逆関数の関係にあり、y=logAxの形で表記される対数関数(logarithm)の特徴について。

- 与えられた対数が小数点下の時はマイナスとなる。

- 与えられた対数が1の時は0となる。

- 与えられた対数がその対数関数の底(Base)の場合は1となる。

また、あくまで0を含め0以下の値はとらない。

#統計言語Rでの検証例

Logarithm<-c(0.0625,0.1,0.125,0.25,0.5,1,exp(0.5),2,exp(1),4,exp(2),8,10,100)

#0.0625=1/16

#0.125=1/8

#0.25=1/4

f0=function(x){log2(x)}

Logarithm_2<-f0(Logarithm)

f1=function(x){log10(x)}

Logarithm_10<-f1(Logarithm)

f2=function(x){log(x)}

Logarithm_e<-f2(Logarithm)

A_Logarithm_Set<-data.frame(Logarithm,Logarithm_2,Logarithm_10,Logarithm_e)

#表示結果

print(A_Logarithm_Set)

#グラフ化してみる。

f0=function(x){log2(x)}

plot(f0, xlim=c(0,3),ylim=c(-6,4),lty =2,main="Logarithm function", xlab="x", ylab="y")

par(new=T) # 上書き指定

f1=function(x){log10(x)}

plot(f1,xlim=c(0,3),ylim=c(-6,4),lty =3,main="", xlab="", ylab="")

par(new=T) # 上書き指定

f2=function(x){log(x)}

plot(f2,xlim=c(0,3),ylim=c(-6,4),lty =4,main="", xlab="", ylab="")

# 線を引く

abline(h=0)

abline(h=1)

abline(v=1)

# 凡例を書き添える

legend("bottomright", legend=c("y=log2^x", "y=log10^x","y=log^x"), lty =c(2,3,4))

それにつけても対数に関しては一緒に並べて併記する意義が全然ない。

#Log2のデータだけ抽出。

Logarithm<-c(0.0625,0.125,0.25,0.5,1,2,4,8,16)

#0.0625=1/16

#0.125=1/8

#0.25=1/4

#0.5=1/2

f0=function(x){log2(x)}

Logarithm_2<-f0(Logarithm)

A_Logarithm_Set<-data.frame(Logarithm,Logarithm_2)

#表示結果

print(A_Logarithm_Set)

#Log10のデータだけ抽出。

Logarithm<-c(0.0001,0.001,0.01,0.1,1,10,100,1000,10000)

f0=function(x){log10(x)}

Logarithm_10<-f0(Logarithm)

A_Logarithm_Set<-data.frame(Logarithm,Logarithm_10)

#表示結果

print(A_Logarithm_Set)

#当然ここでヘタる…

sprintf("%.4f",A_Logarithm_Set$Logarithm)

#Logのデータだけ抽出。

Logarithm<-c(exp(-4),exp(-3),exp(-2),exp(-1),exp(0),exp(1),exp(2),exp(3),exp(4))

#exp(-4)=0.01831564

#exp(-3)=0.04978707

#exp(-2)=0.13533528

#exp(-1)=0.36787944

#exp(0)=1

#exp(1)=2.71828183 <- 所謂「自然対数e」

#exp(2)=7.38905610

#exp(3)=20.08553692

#exp(4)=54.5981500

f0=function(x){log(x)}

Logarithm_e<-f0(Logarithm)

A_Logarithm_Set<-data.frame(Logarithm,Logarithm_e)

#表示結果

print(A_Logarithm_Set)

実はその歴史を振り返っても「対数関数」は、それぞれがある意味(人類が直接扱うには巨大過ぎたり、微小過ぎたりする数値という)特定の天然の敵と戦う為に(メカゴジラやナノマシンの様な様々なサイズに)チューンナップされた道具的存在であり(品種改良によって様々な大きさを与えられた愛玩犬や猟犬や救助犬の様に)一緒に並べて用いたり比較したり、それ自体の数理を追求する事を想定されていないのである。

この事はコンピュータ言語(さらにはそれが稼働するコンピュータ・アーキテクチャー)が、どうして(桁溢れに無頓着で)実数と無理数と有理数の区別に注意を払わないのか、さらには浮動小数点を扱う為に対数の数理を用いながら符号がプラスのデータとマイナスのデータが混在すると発生するエラーがどうしてそのまま放置されているかという現実との深く関わってくる。要するに「人類側があまりそういう使い方を想定していない(というか、それ以外に優先対応したい事項が別個に存在する)」という事なのである。

私は言ってしまうと電気系の学生なのですが, データを取れば10の対数を取るし, 微分方程式を解こうとするときにはeを底に取るし, Shannonのエントロピーを計算するときは2を底に取ります. どれも使うし, ノートに注釈なんていちいち書きませんが, これらが混乱することなんて全くありません。

*そう、人類は穴熊やウサギを狩る時にはダックスフントを、警備犬として連れ歩く時は、救助犬として峻険な山岳地帯に投入する時にはセントバーナードを自然に選ぶ。犬の側から言わせれば、これを間違うのはもはや人類ではない?

ああ、ここにもいたのか、パトラッシュ!!

「フランダースの犬(A Dog of Flanders、1872年)」の作者ウィダは 動物愛護にとても力を入れていました。彼女は イギリスに住んでいる間に動物を大切にしない人たち 虐待する人たちを相手取って幾つもの訴訟を起こしています。そして多い時には30匹以上の犬と一緒に暮らしていました。それらの犬には 専用の厨房で作った特別の料理を食べさせ、まさに「犬御殿」で生活をさせていたのです。そういうウィダがフランダースで見たものは荷車を牽かされる犬たちでした。犬が(牛や馬と同様に)労役に使われるのは 大陸では一般的なことでした。しかしそれはイギリス生まれのウィダにとっては 虐待以外の何ものでもなく人間として許しがたい行為だったのです。

「パトラッシュは、フランダース地方で何世紀にもわたって先祖代々酷使される種族の子孫でした。奴隷の中の奴隷であり、人々にこき使われる犬畜生であり、荷車を引くのに使われる獣でした。彼らは、荷車の苦々しさに筋肉を痛め、道の敷石で心臓が破裂して死んでいったのでした。」

「パトラッシュは、悪態を食べ、殴打で洗礼を受けました。なぜそれがいけないのでしょう? ここは文明国、キリスト教国です。そして、パトラッシュは犬に過ぎません。」

「パトラッシュの生活は、地獄の生活でした。まるで動物に対して地獄の拷問を行うことが『地獄は本当にある』という自分の信仰を示す方法であるかのように思っている人々がいます。パトラッシュの買い手は、陰気で、邪悪で、残忍なブラバント生まれの男で、荷車につぼ・なべ・びん・ばけつやいろいろな瀬戸物や金属類をいっぱいに積んで、パトラッシュひとりに力の限り荷物を引かせていました。その間、男はといえば、太った体でのんびりとパイプをふかしながらのろのろと荷車のそばを歩き、街道沿いにある酒屋や茶屋を通り過ぎるたびにきまって腰をおろすのでした。」

*さりげなく、さも当たり前の様に挿入されるブラバント(ベルギー)dis…

「パトラッシュは、鉄の種族の生まれでした。その種族は、情け容赦のない労苦に従事するために長年繁殖させられたものでした。そういうわけでパトラッシュはひどい重荷を負わされ、むちうたれ、飢えと渇きに苦しめられ、なぐられ、ののしられて、すっかり疲れ切ってしまっても、何とかみじめに生き長らえることができたのでした。こうした苦しみが、もっとも忍耐強く、よく働く四つ足の犠牲者に対してフランダースの人間が与える唯一の報酬でした。」

「パトラッシュは病気で死にそうになり、動かなくなりました。彼の主人は彼が持っていたただ一つの薬を与えましたーーそれは、パトラッシュを蹴り、ののしり、そして、樫の木の棍棒でなぐることでした。これらは、これまでもしばしばパトラッシュに提供されるただ一つの食べ物であり、報酬でもあったのです。しかし、パトラッシュはどんな拷問も悪態も、手の届かないところにいました。しばらくして、いくら肋骨をけとばしても、いくら耳元でどなりつけても役に立たないと分かり、このブラバンド生まれの男は、パトラッシュが死んでしまったか、死にかけていて、誰か死体の皮を剥いで手袋を作らない限りはもう役に立たない、と思いました。そこで、別れのはなむけにはげしくののしり、引き具の皮ひもをとりはずし、パトラッシュの体を道路の脇の草むらまでけとばしました。このように死にかけた犬は置き去りにして、ありがかんだり、カラスがつついたりするのに任せておきました。」

「彼がパトラッシュに費やしたお金はほとんどないに等しい状態でした。そして、2年もの長い、残酷な月日を、朝から晩まで、夏も冬も、天気のよい日も悪い日も、絶え間なく酷使し続けたのです。彼は、パトラッシュを利用するだけ利用しつくし、けっこうな利益をパトラッシュから得ていました。しかし、彼は人間らしくずる賢く、犬が溝で最後の息を引き取るにまかせておきました。カラスがパトラッシュの血走った目をえぐりだすかもしれませんが、彼は、ルーヴェンで物乞いをしたり盗んだり食べたり飲んだり、踊ったり歌ったり、楽しむために、道を進んでいきました。死にかけた犬、荷車引きの犬ーーなぜそんなものの苦しみに付き合って時間を無駄にし、少しばかりの銅貨を稼ぎそこなったり、笑うような楽しい思いをふいにしなければならない危険をおかさなければならないのでしょうか。」

「パトラッシュは、道ばたの草むらが茂るみぞに投げ捨てられたまま、そこで横たわっていました。その日は人通りが多い日でした。何人かはパトラッシュを見ました。ほとんどの人は、見向きさえしませんでした。皆、通り過ぎていきました。死んだも同然の犬ーーそれは、ベルギー人にとって無価値でした。いや、世界中のどこだって、何の価値もなかったでしょう。」

*どうやら単なる厨二病でなく、ある意味「イルカを殺す日本人は殺人者!!」と叫ぶ環境ファシズム(Ecofascism)先祖筋という側面も備えていた模様。それで筆が滑ってベルギー自体を「この世の生き地獄」と描いてしまったとも。

「フランダースは美しい土地ではありません。中でも、ルーベンスで有名な、アントワープのあたりは、おそらく一番美しくなかったでしょう。トウモロコシ畑とナタネ畑、牧場と畑が、特徴のない平野に互い違いに広がっていました。そして、それがいやというほど繰り返されていたのでした。平野にぽつぽつと立っている荒涼とした灰色の塔の、感傷的な鐘の音の響きがなければ、あるいは、落ち穂拾いの束やたきぎの束を抱えた人が何人か荒野を横切り、絵のような趣を添えなければ、どこも変わりばえせず、単調で、美しくもありませんでした。山や森の中に住んでいる人ならば、果てしなく続く広大で陰気な平原に退屈して気が滅入り、牢屋に入れられたような気分を味わったことでしょう。」

「ルーベンスがいなければ、アントワープの町は何だったというのでしょうか? 波止場で商売をする商人を除いて誰も見たいとは思わないような、薄汚くて陰気な、騒々しい市場町に過ぎません。ルーベンスによって、アントワープの町は、世界中にとって、神聖な名前となり、神聖な土地となり、芸術の神様がこの世に生まれたベツレヘム (イエス・キリストが生まれた地名)となり、芸術の神様が亡くなったゴルゴダ(イエス・キリストが亡くなった地名)となったのです。世の人々よ!あなたがたは国に生まれた偉人を大事にしなければなりません。というのは、未来の人は、偉人によってのみ国を知るからです。この時代のフランダースの人たちは賢明でした。ルーベンスが生きている間、アントワープの町は、アントワープが生んだ最も偉大な息子に名誉を与えました。そして、ルーベンスの死後は、アントワープの町はその名前を賛美します。けれども、実を言うと、フランダースの人たちがこのように賢明だったことは、めったにありませんでした。」

*このディスクール、間違いなく「リベラリストのポリコレ棒」の原点?

④それではいよいよ三木谷曲線そのものの定義の拡張に入る。それが「指数が1以上の指数関数の挙動」そのものである事を多くの人が指摘しているが、それなら「元手の1」から出発しない限り何も起こらない。それに気付かないまま盲目的努力を続けても「無能な働き者」が暴れ狂って犠牲が大きくなるばかり…

*そんな事気にしない盲目的礼賛者の絶賛が単なる精神論に堕してしまうのはそのせい。

#統計解析言語Rによる確認例。

Mikitani_function1<-function(op){

#関数グラフ化

Principal<-1

f0=function(x){(x*(Principal+1/op))^op}

plot(f0, xlim=c(0,1),ylim=c(0,3),lty =1,type="l",main="Mikitani_function(x>1)", xlab="x", ylab="y")

# 凡例を書き添える 。

legend("topleft", legend=c("Mikitani function"), lty =c(1))

}

#アニメーションさせてみる。

library("animation")

Time_Code=c(1,2,3,4,5,10,20,30,40,50)

saveGIF({

for (i in Time_Code){

Mikitani_function1(i)

}

}, interval = 0.1, movie.name = "TEST.gif")

確かにこの曲線の動き、「2の冪(べき)乗算」同様、三木谷曲線に採用される条件を満たしている…

しかしながら三木谷曲線でいう「元手の1」、ピーター・ドラッカーいうところの「マネージメント概念稼働の原点」は自然対数eによる不思議な制約を受けている。これは一体どういう事なのだろう?

元金によって生じた利子を次期の元金に組み入れる複利計算において、区間をどこまでも細かく区切り続けると元本の増加率が一定の限界を迎える。この数字が自然対数eとなるのが指数関数の最大の特徴といえる。

#統計解析言語Rによる確認例。増加基準単位となる元本を1=100/100=100%と置く。

Principal<-1

#複利運用

f0=function(x){(Principal+1/x)^x}

#グラフ化してみる。

plot(f0, xlim=c(0,50),ylim=c(0,3),lty =1,main="Compound interest and Natural logarithm", xlab="Operation period (Year)", ylab="Principal growth rate (100% base)")

#自然対数と比較。

abline(h=exp(1))

# 凡例を書き添える 。

legend("bottomright", legend=c("Compound interest","Natural logarithm"), lty =c(1,2))

⑤こうした疑問は、かかる数理モデルを全体的に俯瞰する形でしか解消し得ない。まずは、そもそもの成立前提条件を検討してみよう。

*以下に述べる世界観、興味深い事にFPS(First Person Shooting) Gameのそれに酷似している。おそらくは決して偶然ではなく、生物が「目」という光学センサーを獲得したカンブリア爆発期(Cambrian Explosion、5億4200万年前〜5億3000万年前)から馴染んできた視覚世界そのものにプリセットされた認識感覚なのである。

- まず最初に「観測原点」を設定する。直交座標系でも極座標系でも設定された次元数だけ[0,0,0...]と記述されるアレ。ただしこれが存在しただけでは何かが起こったとは到底いえない。

- この世界観で何かが観測される。所謂「ソナーに感あり!!(Get a dot!!)」という奴である。その時点では比較対象など存在しないから、かかる「観察対象(The observation target)」との距離は自動的に「1」と決まる。要するにこれが三木谷曲線いうところの「元手の1」にしてピーター・ドラッカーいうところの「マネージメント概念稼働の始点」なのである。

ただしこの時点における「点(dot)」は「観測原点から観測された」以外の情報を一切備えてない段階においては全然それらしい外観を備えていない。そう、まるで幽霊の様にボンヤリとしている…

- とりあえずは観測原点を中心に「1」、すなわち「元手の1」ないしは「マネージメント概念稼働の始点」としての「1」だけ距離を置いた円弧もしくは球の表面としてイメージされる。

*そう「距離と角度」で規定される極座標系と比較すると、この段階ではまだ「角度」を規定する決め手が欠けているのである。

- 全体像が円弧もしくは球の表面としてイメージされた以上、度数表記(0~360度)やラジアン表記(0~2π)の概念の導入が一応は可能だが…

#統計解析言語Rによる確認例

degrees <- c(0,90,180,270,360)

radian_names<- c("0π","π/2","π","1+π/2","2π")

radian_values<- c(0,pi/2,pi,1+pi/2,2*pi)

comparison_table_of_degrees_and_radians<-data.frame(Degree=degrees, Radian=radian_names,Radian_values=radian_values)

print(comparison_table_of_degrees_and_radians)

#角度表示

comparison_table_of_degrees_and_radians$Degree

[1] 0 90 180 270 360

theta <- seq(pi, -pi, length=360)

plot(cos(theta), sin(theta), type="l", asp=1,main="The Degree Measure",xlab="cos(-π ~ π)", ylab="sin(-π ~ π)")

text(1, 0, paste(as.character(comparison_table_of_degrees_and_radians$Degree[1]),"(",as.character(comparison_table_of_degrees_and_radians$Degree[5]),")"))

text(0, 1, comparison_table_of_degrees_and_radians$Degree[2])

text(-1, 0, comparison_table_of_degrees_and_radians$Degree[3])

text(0,-1 , comparison_table_of_degrees_and_radians$Degree[4])

#ラジアン表示

> comparison_table_of_degrees_and_radians$Radian

[1] 0π π/2 π 1+π/2 2π

theta <- seq(pi, -pi, length=360)

plot(cos(theta), sin(theta), type="l", asp=1,main="The Radian Measure",xlab="cos(-π ~ π)", ylab="sin(-π ~ π)")

text(1, 0, paste(as.character(comparison_table_of_degrees_and_radians$Radian[1]),"(",as.character(comparison_table_of_degrees_and_radians$Radian[5]),")"))

text(0, 1, comparison_table_of_degrees_and_radians$Radian[2])

text(-1, 0, comparison_table_of_degrees_and_radians$Radian[3])

text(0,-1, comparison_table_of_degrees_and_radians$Radian[4])

まだ「角度」の概念がちゃんとした形でマッピングされてないので(人類の生存圏が未踏地帯で囲まれていた時代に「世界の果て」が想像だった様に)「世界の果て(極限値)」が現れる。ただし(前近代段階の地図上に存在した「世界の果て」の様に)如何なる数理モデルや物理モデルによっても追証不可能だったので最終的にこの原始的座標系が生み出したその概念は「虚数解(Imaginary solutions)」と呼ばれる展開を迎えるのである。

*FPSでいうと「真正面から背後に回る敵が何処に向かった様に見えるか」問題…

それは、かかる虚数解(Imaginary solutions)としての原始的座標系においては観察対象(The observation target)を、点(我々が通常想像する形での点。ただし面積も体積も一切有さない)として特定出来た瞬間に(あるいは「元手の1」ないしは「マネージメント概念稼働の始点」としての「1」を特定する事に成功した瞬間に)、その正反対(すなわち、観測原点と観測対象を結ぶ直線を距離「1」だけ延長した先、あるいは円弧ないしは球の表面を度数表記でいうところの180度、ラジアン表記でいうところのπだけ進んだ先に存在すると規定される)の場所に現れる「−1」として検出される。そして実は自然対数e(2.718…)とは、この原点「0」を中心とする原始的極座標系において観測値「1」を始点、極限値「π」を終点とする指数関数の底の事だったのである。

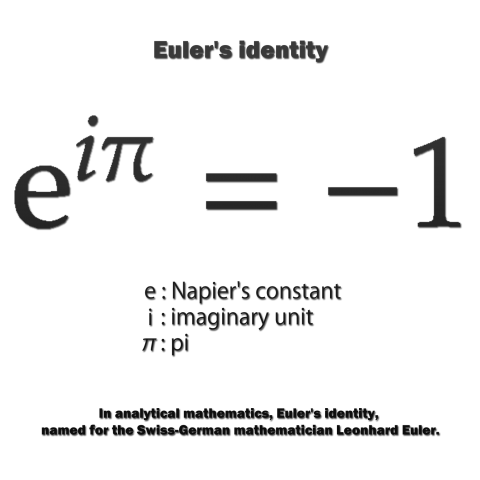

オイラーの等式(Euler's identity) - Wikipedia

指数関数 e^z は (1+z/N)^NのN が無限に大きくなるときの極限として定義でき、e^iπは その極限値となる。このアニメーションでは、N の値を1から100まで増加させている。複素数平面において1 + iπ/Nの累乗を点で表示しており、折れ線の端点が (1+iπ/N)^Nとなる。これにより、N の増加に伴って (1 + iπ/N)^N が−1に近付く様子が観察される。

そう、気づいた人は気付いたと思います。ここに現れた「虚数座標上の1と−1の間を原点0を中心とする円弧πで結ぶ、自然対数eを底とする指数関数」とは、いわゆる「オイラーの等式(Euler's Identity)」に他ならないのですね。

「人類が発見した世界で最も美しい方程式」だなんてとんでもない!! 貴方の心には生物進化史上初めて「目」を備えた先駆者としてカンブリア爆発期を制しながら、次の進化段階が見出せずあっけなく滅んでいった捕食生物アノマロカリス(Anomalocaris)の無念の叫びが届かないのか?

*そういえば、ある第二次世界大戦本に点の様な機影が印刷されており「これを1m(距離の記憶は曖昧)離して眺めてください。レーダーが未発達で敵の視認が重要な鍵を握った第二次世界大戦中の空中戦では、この段階で敵機と視認出来なければ高確率で撃墜されていたのです」というキャプションが添えられていた。もちろん拡張三木谷曲線(自然対数対応版)でいう「元手の1」、ピーター・ドラッカーいうところの「マネージメント概念稼働の原点」の概念において「ソナーに感あり」はプロセスの本当に最初の一歩に過ぎない。「無能な働き者」にならない為には、まだまだ数多くの手順を踏まねばならないのである。

あるいは、人類の友というか道具として用途ごとに徹底改造され、使い捨てにされてきた犬や牛馬や蚕の様な家畜化動物同様の扱いを受けてきた対数関数(および今日なおその原理で駆動し続けているコンピューター)の怨嗟の声が耳に入らないのか?

*その一方でコンピューター(言語)は桁溢れを放置し、有理数と無理数の区別に無頓着で、(巨大な数字を扱う)プラス符号の対数データと(小数点下の微小な数字を扱う)マイナス符号の対数データが混在していると、たちまち10進数表記を諦めてしまう。そもそも(数字を内部では2進数で管理してる関係から)それを10進数で表した時の桁数などには無頓着。どうしてお前はそんなに甘やかされて育ったの? パトラッシュの爪の垢でも煎じて飲め!!

#統計言語Rは、一応同一式内だと有理数処理に対応。

f0<-function(x,y) {

if (x == y) { # if ( 条件式 )

return(TRUE) # 条件式が TRUE のときに実行される部分

} else {

return(FALSE) # 条件式が FALSE のときに実行される部分

}}Fraction01<-1

Fraction02<-Fraction01/3*3

f0(Fraction01,Fraction02)

[1] TRUEFraction02<-Fraction01/3

Fraction03<-Fraction01*3

f0(Fraction01,Fraction03)

[1] FALSE

まぁ、よほどの変人でもない限りこんな設問、普通は心に届きませんよね。それでもオイラーの等式が「人類が発見した世界で最も美しい方程式」どころか「(カンブリア爆発時代の視覚=原始的極座標系の獲得にまで遡る醜い試行錯誤の連続としての)生物進化過程の再発見」というイメージを固めるには十分といえましょう。

- 観測原点「0」が設置されただけでは何も起こらない。

- 「1」の検出に成功すると、まずは原点を中心とする二次元上の円弧、あるいは三次元上の球が現れる(まさに「天動説」世界の原風景)。

- さらに「1」の位置の特定が進むと、その正反対の位置(すなわち原点を直線的に通過した先にある「2」、あるいは半周進んだ先にある「π」)に「−1」が極限値として設定される(ただしその後人類が手に入れた厳密な座標系には位置付けられないので「虚数解(Imaginary solutions)」の命名を受ける)。

かかる原始的極座標系を巡る認識世界(及びその範囲内で有効な計算式セット)が「光が粒子とも波とも観測され得る」量子世界をもある程度まで掌握可能なのは、その「観測」にまつわる荒々しい原始性故なのです。とはいえ実はユークリッド幾何学もニュートン物理学も「ここから出発する」形に拡張されてきた経緯が存在するのだとか。そう、イデオロギーとしての「天動説」は、イデオロギーとしての「地動説」に単純に敗退して消え去った訳でもない様なのですね。

射影幾何学(projective geometry) - Wikipedia

そして、ここに拡張三木谷曲線(自然対数対応版)でいう「元手の1」、ピーター・ドラッカーいうところの「マネージメント概念稼働の原点」の概念をまるでドラムスティックの様に荒々しく振り回す人物の名前が急浮上してきます。ドラマーは基礎訓練として「右手で四角、左手で三角といった具合に両手で異なる図形を描く」積むといいますから、この原始的極座標系について(最初は片目、晩年は両目を失明しながら)様々な次元のアプローチを基礎付けた彼こそ、まさに「数学界のドラマー」といえそうなのです。

この「♪オイラーはドラマー」なる駄洒落がずっといいたくていいたくて…とりあえず今はやっと辿り着けた感慨で心が一杯に…

ドラム叩きにも理論は必要、オイラーの公式が理解できる程度の学力は必要ということだ。「俺はプロミュージシャンを目指すんだから勉強なんて必要ない」なんて言ってると、これは理解できないよ。

【追伸】思わぬ人が先に言ってた。それも若手数学者に対して…

洗濯物を干してる時に駄洒落を思いつきました。「ねえ、森田くん、オイラーって若いときジャズバンドやってたって知ってる?」「ほんとですか?」「うん、ドラムやってたの…。オイラーはドラマー」「?」若い森田くんにはわかんない駄洒落でした。

— 内田樹 (@levinassien) January 17, 2015

前に森田君の横で(沖縄だったかな)オイラーの話を聴いているときにずっと頭の中で「オイラーはドラマー」というフレーズがリフレインして苦労しました。

— 内田樹 (@levinassien) December 20, 2015

「オイラーはドラマー」について「森田くんとは誰か?」というご質問が何件かありました。説明がなくてすみません。数学者の森田真生君のことです。彼がオイラーの話をするのを二度聴いたことがあるのですが、そのとき「オイラーはドラマー」と小さな声でつぶやくことを止められず・・・

— 内田樹 (@levinassien) January 18, 2015

この人がいう「沖縄」ってやっぱり…

僕たちは自分の自画像を描きつづけているんです。学問をすることは、人間や生命はこうなのだという自画像を描き続けることで、その自画像が更新されてきた。現代の自画像において大きなウェイトを占めているのは機械やコンピュータで、それらのキャンバスで人間を描き出しています。 一方で人間は、自画像を通して自分を理解し、自画像に自分を似せていく。だから、その自画像を更新するなり磨きつづけていかないと、自分自身をより単純化してしまう。

コンピュータや機械を通して人間を理解しようという歴史をさかのぼると、近代のヨーロッパで数学者や哲学者が「人間は理性的な存在だ」と考えて、理性とは何かを見極めようとしてきた歴史の到達点にあることが見えてくるんですね。理性というのは規則に従うことだというモデルが、現代の学校教育やいろんな場面に浸透しています。

――現代の人間にとって自画像でもある人工知能は、近代科学の到達点の一つとも言えますね。

僕は、ここから人間観が変わっていくだろうと思っています。つまり、規則に従うだけのロボットは、知的にならなかった。チェスや将棋は強くなり、状況を固定してもらえていれば良いパフォーマンスをするけど、人間は規則に従う以前に、状況に対応して流れに寄り添うことができる。これも人間のもう一つの側面なんです。

だから、近代が理性に注目して人間とそれ以外を区別してきたとすれば、これからは人間とそうでないものの連続性が強調される時代になると思います。人間は流れにまみれながら生きてきた生物であり、自分がその一部であるような世界に参加して、より深くそこに所属していくという生き方や分かり方が求められます。

この人も数学者として「1とは何か」についてこだわり抜いてきた様ですね。ただ上掲のインタビューからは残念ながら「オイラーの原始円/球(Euler's primitive circle/sphere)」すなわち「オイラーの暴れん棒(Euler's unfettered stick)の先端(観測原点より距離「1」だけ離れた地点)通過が想定される領域」において特定の地点を抽出する作業が、その個体にとって生死を分ける一大事(だからこそ、後期ハイデガーいうところの集-立(Gestell)システム、すなわち「必死=特定意図に従って手持ちリソースを総動員しようとする体制」の起点となり得る)というニュアンスが全く感じられませんでした。まさにその1点こそが「拡張三木谷曲線(自然対数対応版)」と「ピーター・ドラッカーのマネージメント理論」と「サバイバル環境としてのFPSゲーム」と「視認能力の差が結果に直結する空中戦の世界」を結びつけるというのに…とりあえずアノマノカリスに謝れ?

アノマロカリス / ほろ雪 さんのイラスト - ニコニコ静画 (イラスト)

それと、この数学者のいう「僕たちは自分の自画像を描き続けてきた。現代の自画像において大きなウェイトを占めているのは機械やコンピュータ」という二者関係が、私の構築しつつある体系では人間と「生き延びる為に対応を必要とする厳しい自然環境」と「その道具として長年品種改良されてきた家畜化動物や対数関数(LogとLog2とLog10の研究過程が全く別物で、その矛盾がコンピューターに押し付けられている)」なる三者関係に拡張されてます。私は「古代ギリシャの幾何哲学者や日本の和算家が近世以降の欧州数学者に破れたのは、厳しい自然に立ち向かう際の必死度が足りなかったせい」と考えているので、この相違が案外これから重要になってくるとも…とりあえずパトラッシュに謝れ?

どうやら知らないうちに私は「戦争馬鹿」エンルスト・ユンガーの「戦争はあくまで何処までも残酷で不快で理不尽だが、それ故に人類を進化させてきた」なるテーゼにすっかり毒されていた様だ?