フランス第二帝政期(1852年〜1870年)が残した最大の果実はパリのオペラ座とパリ万国博覧会を参考とする改装により現出した「世界初の百貨店」ボン・マルシェと言われています。

産業革命が軌道に乗り、消費経済の主役が王侯貴族や聖職者からブルジョワ階層に推移した時代…しかしその物語はナポレオン3世について語るだけでは完結しません。

新興産業階層にお金を使わせるにはスノビズムの対象が必要。

そして、その導き役となったのは一人の「元不良少女」だったのです…

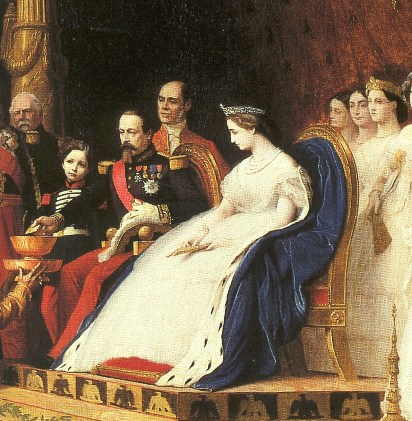

ウジェニー・ド・モンティジョ(Eugénie de Montijo, 1826年〜1920年)

フランス皇帝ナポレオン3世の皇后。テバ伯爵令嬢マリア・エウヘニア・イニャシア・アグスティナ・デ・パラフォクス・イ・キルクパトリック(Doña María Eugenia Ignacia Agustina de Palafox y Kirkpatrick, Condesa de Teba)として生まれ、結婚にともないフランス皇后ウジェニー(Eugénie, Impératrice des Français)となった。

*以下の画像は、コメント欄でも指摘があった通りハプスブルク家(正式名称:ハプスブルク=ロートリンゲン家)のフランツ・ヨーゼフ1世に嫁いだエリザベート皇后。エリーザベト・アマーリエ・オイゲーニエ・フォン・ヴィッテルスバッハ(Elisabeth Amalie Eugenie von Wittelsbach、1837年〜1898年)- Wikipedia

オーストリア=ハンガリー帝国の皇帝(兼国王)フランツ・ヨーゼフ1世の皇后。「シシィ」(Sissi, Sissy, Sisi)の愛称で知られる。Elisabeth はドイツ語の読みを片仮名音写すると「エリーザベト」が最も近いが、この名は本記事の人物に限らず、慣例で「エリザベート」と表記されることも多い。

- バイエルン王家であるヴィッテルスバッハ家傍系のバイエルン公マクシミリアンとバイエルン王女ルドヴィカの次女として生まれた。幼少の頃は父マクシミリアンと共に街に出かけ、チター奏者に扮した父の傍らでチップを貰う少女に扮したり(もちろん住民は、王家に連なる極めて身分の高い公爵と公女であると知りつつも知らぬそぶりで歓迎し、エリーザベトは後年、「私が唯一自ら稼いだお金」と言ってそのチップを大切に保管していた)、また狩りに行くなどしていた。王位継承権からは遠く公務とは無縁であったため自由を満喫していた。

- そんな生活は1853年8月、姉ヘレーネの見合い相手だった、母方の従兄である皇帝フランツ・ヨーゼフ1世に見初められて求婚されたことによって終わりを告げた。シシィは婚約が決まった翌日からお妃教育を受けさせられたが、不真面目で勉強嫌いの彼女は何度もヒステリーを起こしていたという。しかし、彼女にとって生涯忘れられない出会いもあった。お妃教育の一環として彼女に広大なオーストリア帝国の歴史を教えたマイラット伯爵は、彼女が最初に出会ったマジャル人だった。伯爵は共和制の素晴らしさを彼女に密かに吹き込むなど、彼女に多大な影響を与えた。1854年4月、シシィは16歳で結婚、オーストリア皇后となった。

- しかし、自由人だった父の気質を多く受け継いだ彼女は、母方の伯母で姑であるゾフィー大公妃がとりしきる宮廷の厳格さに耐えられず、また、マイラット伯爵の教育を受けたエリーザベトがハンガリーや当時独立を求めていた北イタリアに同情的であることを察したゾフィーは、エリーザベトの影響でフランツ・ヨーゼフ1世がハンガリーやイタリアに寛容になることを嫌い、中傷ビラを撒く、エリーザベトが宮殿の外に出た際には暴徒に囲ませる、といった嫌がらせをした[1]。徐々にエリーザベトは人前に出ることを極度に嫌がり宮廷生活や皇后としての義務や職務を嫌い、大西洋に浮かぶマデイラ諸島などに療養に行く、夫に同行してイタリアを訪問する、あるいは個人的に旅行に出かけたり病院を慰問したりと、生涯に渡りさまざまな口実を見つけてはウィーンから逃避し続けた。

- ジュラ・アンドラーシ伯爵特にエリーザベトが心安らぐ最高の場所としたのは、当時オーストリア帝国の一部であったハンガリーであった。ゾフィー大公妃がマジャル人嫌いだったこともあり、エリーザベトは死ぬまでハンガリーを熱愛し続けた。その熱意は勉強嫌いの彼女が、短期間でハンガリー語を身につけ、皇帝とハンガリー貴族の通訳を出来るほどであった。穏健独立派のハンガリー貴族ジュラ・アンドラーシ伯爵と知り合い、1866年の普墺戦争敗北を受けて、翌1867年にハンガリーの自治権を認めたアウスグライヒ(妥協)を締結するにあたっては陰の推進者の役割を果たした。アンドラーシはアウスグライヒ後のハンガリー王国の初代首相、帝国外相となる。

- エリーザベトの晩年最大の悲劇は、息子ルドルフ皇太子の自殺であった(1889年、暗殺説もある)。夫フランツ1世の死後喪服を着続けたマリア・テレジアに倣い、その後彼女は死ぬまで喪服を脱ぐことはなかった。

- 1898年9月、旅行中のジュネーヴ・レマン湖のほとりで、イタリア人の無政府主義者ルイジ・ルケーニに鋭く研ぎ澄まされた短剣のようなヤスリで心臓を刺されて殺害され、その生涯を閉じた。

ルートヴィヒ2世当時のヨーロッパ宮廷一といわれた美貌に加え、身長172cmと背が高く、ウエスト51センチで体重は生涯43〜47キロという驚異の体形の持ち主だった。美貌と痩身であることに執念を燃やし過酷なダイエットや美容方法でそれを維持していたが、年を取るにつれて皺とシミだらけになった顔を分厚い黒のベールと革製の高価な扇や日傘で隠すようになり、それが彼女の晩年の立ち居振る舞いを表す姿として伝説となっている。

- ヴィクトリア女王とは親しくなかったが、その息子のエドワード7世とは、ルドルフ皇太子と共に親しかったという。

- フランツ・ヨーゼフ1世の弟マクシミリアン大公の妃で義妹のベルギー王女シャルロッテとの仲は険悪だったが、同名のルーマニア王カロル1世妃エリーザベト(カルメン・シルヴァの筆名で知られる)とは、ドイツの王家出身、皇后・王妃でありながら君主制・貴族制の否定、王侯貴族に対する激しい憎悪、王侯貴族などの気に入らない人物に対する辛辣な批判、浪費癖、現実離れした夢想家、破綻した結婚への嫌悪感、宮廷での孤立、死への異常なまでの関心、詩作、古代ギリシア文化への傾倒など、数え切れない程多くの共通点があり親交があった。

- 詩人の中では、「革命詩人」と呼ばれるハインリヒ・ハイネを好み、彼のことを深く尊敬し、「師」と呼んでいた。また、エリーザベトはハイネの作品を知り尽くしており、専門家として彼女に教えを乞いに来る人もいた程だった。

- 従甥で「狂王」と呼ばれるバイエルン王ルートヴィヒ2世とも一時期親しかったという。彼らは世間や堅苦しい宮廷を嫌って逃避行を繰り返し義務を放棄して快楽に耽り、精神を病んで奇行を連発する桁外れの浪費家同士で意気投合したとされるが、ルートヴィヒ2世は彼女に片思いをしていたため(ルートヴィヒ2世は同性愛者だったため、あくまでも純粋な友情に過ぎないとする説もある)、王の前途を心配したエリーザベトは妹のゾフィーと婚約させようと計画した。しかし、ルートヴィヒ2世は全く関心を示さず、婚約は破棄された。エリーザベトはこれに激怒し、二人の仲は険悪になり、それが後にルートヴィヒ2世を現実逃避させて精神状態を急速に悪化させ、国費を浪費する遠因になったとも考えられる。しかしエリーザベトは、ルートヴィヒ2世が逝去した際にはたいへんなショックを受け、家族の皆が深刻に心配する程精神状態が悪化した。

- 1865年には、前年にエリーザベトの肖像画も描いた宮廷画家ヴィンターハルターから彼女の話を聞いたフランス皇后ウジェニーがエリーザベトに興味を持ち、翌年オーストリアのバート・キッシンゲンで保養に行く際に私的に表敬訪問したいと申し出たが、彼女は気乗りがしなかったらしくこの申し出を断っている。しかし1867年6月19日、ナポレオン3世がメキシコ皇帝の座に就けたマクシミリアンがケレタロで銃殺刑に処されたため、この年の8月にナポレオン3世とウジェニーが、オーストリアとの一種の調停訪問を目論み、ザルツブルクでの2人の美貌の皇后の対面が実現した。マクシミリアンの事があったため、ザルツブルク市民はフランス皇帝夫妻を冷ややかに迎えたが、2人の美しい皇后が見られるということには大変関心を寄せた。そしていざ実物を見てみると、王族の出ではないウジェニーではあったが、エリーザベトの生まれつき兼ね備えた威厳や美しさと比べてもなんら遜色ないと市民たちの目には映った。ただし保守的なザルツブルク市民たちは、ウジェニーの服装が最新のパリ・モードにそってスカートの裾があだっぽく絡げてあるため、足がのぞいて見えるのをはしたないことと見なした。2人の皇后が並んで立つと、長身のエリーザベトに比べ、ウジェニーのほうがだいぶ小柄だったという。またエリーザベトはイギリスのアレクサンドラ妃の美貌と自身の美貌とどちらが優れているかを気にしていたが、実際はアレクサンドラは非常に背が低く胴長短足であるうえ、首に醜い手術痕があり、頭には奇妙なへこみがあるなど、容姿はエリーザベトより劣っていた。しかしエリーザベトにも、面長で顎がしゃくれている点や、極端な撫で肩、鼻の穴が大きい(ヴィクトリア女王も「鼻の形は美しくない」と漏らしていた)、手足が丸太のように太いという欠点があった。特に本人が最も気にしていたのは、歯並びが悪く黄ばんでいることだった。見合いの席でゾフィー大公妃はそれを指摘し、彼女に「歯を磨くように」と言いつけている。エリーザベトはそれを気にするあまり、毎日懸命に歯を磨き、人前では常に口をきつく結んでほとんど話さず、話す時には扇子で口を隠していた。しかし、肖像画ではこれらの欠点は見事に隠され、美化されている。

- 夫のフランツ・ヨーゼフ1世に宛てて書いた手紙の「確かにヴィクトリア女王はとても親切な方でした。でも、私にとっては得体が知れないのです……」という言葉からわかるとおり人の好き嫌いが激しく気難しい性質だったため、ゾフィー大公妃の選んだ気に入らない女官を全員解雇して周囲をお気に入りのマジャル人侍女のみで固め、女官には徹底的に控えめに振舞うこと、ウィーンから離れた生活に耐え自分の旅行にずっとついて来ること、数時間ぶっ続けの激しい早歩きにずっとついて来ること、生涯独身を貫くことなどを要求した。

- 自分とは正反対の、良妻賢母として知られるマリア・テレジアを敬愛し、病人や障害者、貧しい民衆に同情するなどの一面もあったが、最後まで皇后・妻・母としての役目を果たすことを一切放棄かつ拒否し続け、欲望のままに放縦な生活を送り続けた。エリーザベトの贅沢ぶりは凄まじく、宝石・ドレス・名馬の購入、若さと美しさを保つための桁外れの美容への出費、ギリシアのコルフ島に絢爛豪華な城「アキレイオン」の建設、彼女個人あるいは皇室の所有するあらゆる宮殿・城・別荘の増改築、彼女専用の贅を尽くした船や列車を利用しての豪華旅行などを税金で行っていた。だが、生来の気まぐれな性質から一箇所にとどまることができず、乗馬や巨費を投じて建てたアキレイオンなどにもすぐに飽きてしまった。

皇后でありながら君主制を否定した「進歩的な女性」と評されることもあるエリーザベトだが、一方で尊大、傲慢、狭量かつ権威主義的であるのみならず、皇后・妻・母としての役目は全て放棄かつ拒否しながら、その特権のみほしいままに享受し続け、皇后としての莫大な資産によってヨーロッパ・北アフリカ各地を旅行したり法外な額の買い物をしたりするなど、自己中心的で傍若無人な振る舞いが非常に多かったとされる。当時のベルギー大使夫人は「この女性は本当に狂っています。こんな皇后がいるのにオーストリアが共和国にならないのは、この国の国民がまだ寛大だからです」と書いている。ただしハンガリー統治に関しては非常な関心と情熱を傾けたため、過去に近隣の大国に翻弄され、分割・被支配とさまざまな苦難の歴史をたどったハンガリーが現在平和な独立国家となった礎を築いた人物として、今もハンガリーの人々には慕われている。そして彼女が嫌ったウィーンにおいても観光のシンボルとして肖像画を見ることができる。

Doña Maria Eugenia Ignacia Augustina Palafox de Guzmán Portocarrero y Kirkpatrick (誕生時から、父の死まで)

1808年【皇帝】フランス第二共和政のルイ・ナポレオン大統領(在任1848年〜1852年)およびフランス第二帝政の皇帝ナポレオン三世(1852年〜1870年)がフランス皇帝ナポレオン・ボナパルトの弟ルイ・ボナパルトとその妃オルタンスの三男としてパリに誕生。

*兄にナポレオン・ルイ・ボナパルトがいる。一説に母が愛人の男性との間に儲けた子ともいわれる。

1815年【皇帝】ナポレオン失脚でブルボン家の復古王政によって家族とともに国を追われ、長きにわたる亡命生活を余儀なくされた。母に引き取られ、スイスやバイエルンで育った。

*長じてフランス語よりドイツ語の方が達者になってしまった遠因の一つ。

1826年【皇后】スペイン・グラナダにおいて、テバ伯爵・モンティホ伯爵・アルガバ侯爵およびペニャルダ公爵の称号を持つスペイン貴族(Grandes de España)ドン・シプリアーノ・デ・パラフォクス・イ・ポルトカレッロ(1785年〜1839年)と、スコットランド人の父とスペイン人の母の血を引くマリア・マヌエラ・キルクパトリックの間に生まれた。1830年【皇帝】復古王政が倒れてルイ・フィリップの7月王政が樹立されるも、帰国は認められなかった。同年ローマへ移住し、イタリア統一運動に参加。教皇やオーストリアに対する抵抗運動ボローニャ一揆の失敗によりスイスへ逃げ戻り、その後文芸活動に精を出しながら「空想的社会主義者」サン=シモンの「産業者同盟」理論に傾倒。

*これも長じてフランス語よりドイツ語が達者になってしまった遠因の一つと考えられている。1833年〜1840年【皇后】第一次カルリスタ戦争(スペイン語・ガリシア語:Guerras Carlistas、バスク語:Gerra Karlistak、カタルーニャ語:Guerres Carlines)…ナポレオン時代における半島戦争(英: Peninsular War(半島戦争)、西: Guerra de la Independencia Española(スペイン独立戦争)、葡: Guerra Peninsular(半島戦争)、仏: Guerre d'Espagne(スペイン戦争)、カタルーニャ語: Guerra del Francès(フランス戦争)、1808年〜1814年)の余波として勃発したスペイン内戦。先王の弟ドン・カルロスと先王の娘イザベル女王が近代化政策の是非を賭けて1870年まで対高い続けた。

*この戦争を避ける為にウジェニーは母や姉と一緒にパリにやってきたのである。

1834年〜1838年【皇后】「パカ」の愛称で知られる1つ上の姉マリア・フランシスカ・デ・セラスとパリのサンジェルマン地区ヴァレンヌ街にあるサクレクール寺院女子修道院で教育を受ける。ここは厳格なカトリック教育をすることで知られており、ここでの日々がウジェニーの信仰に大きな影響をもたらした。ここで学んでいる頃から既にエウヘニア・デ・モンティホの名はフランス国内で知れ渡っていた。

*姉妹の家族内での日常語はフランス語で、スペイン語を正式に読み始めたのは12歳のときから。幼い頃から父に連れられ乗馬をし、時には焚き火をし野営もするような遠乗りに出かけている。水泳も幼い頃からスポーツとして好んだ。

1836年【皇帝】ストラスブール一揆 ボナパルト家の帝政復古を目指しての武装蜂起だったが失敗して逮捕される。この時はアメリカへ国外追放だけで済んだ。

1839年頃【皇后】11歳になるとブリストルにあるイギリス系学校に姉妹そろって入れさせられたが家庭教師や姉と脱走。この頃、メリメの紹介で小説家のスタンダールと知り合っている。母のサロンに2人が現れるとウジェニーたちは彼らの話に夢中になった。メリメはウジェニーの生涯の友となっている。

*あれ? ロシア文学のフランスへの紹介者でもあったメリメはスタンダール「赤と黒(Le Rouge et le Noir、1830年)」を酷評する一方で、プーシキンの「スペードの女王(1834年)」をベタ褒めしてるのに仲は以外と悪くなかった?

プーシキン Alexander S Pushkin 岡本綺堂訳 世界怪談名作集 スペードの女王

1840年【皇帝】ブローニュ一揆、フランス国内でナポレオン再評価が高まったのを好機としての再起だったがやはり失敗して逮捕され、今度は終身刑に処せられた。

*こうして年表にしてみるとルイ・ナポレオン大統領/皇帝ナポレオン三世も結構「元不良少年」という…

Her Excellency Doña Maria Eugenia Ignacia Augustina Palafox de Guzmán Portocarrero y Kirkpatrick, 9th Countess de Teba (父の死亡時から、彼女の結婚まで)

1841年【皇后】ウジェニーが13歳の時、最愛の父ドン・シカプリアーノが亡くなった。父が亡くなると母マリアとの仲はあまりうまくいかなくなっている。

- 1844年【皇帝】「貧困の根絶」を発表。その中で労働者階級の保護を主張し、貧困層に「新ボナパルティズム」をアピールした。5年半に及ぶアム要塞での獄中生活を利用して政治研究に明け暮れた結果。

- 1846年【皇帝】父の危篤に乗じてアム要塞を脱獄し、ベルギーを経てロンドンへ脱走。

- 1848年【皇帝】二月/三月革命(1848年〜1849年)によりフランス7月王政が崩壊すると帰国を果たし、憲法制定議会議員補欠選挙で代議士に当選。12月の大統領選挙にも出馬し「ナポレオン」という名前に強い報恩意識を感じる元サン=キュロット層(ナポレオン戦争期の恩寵で浮浪小作人から自作農に身分上昇)を中心とするボナパルティスト(Bonapartisme)の積極的支持、両王党派(ブルボン朝復興を志向する正統王朝派(Légitimisme)とオルレアン朝復興を目指すオルレアニスト(Orléaniste))の消極的支持、および豊富な資金源に基づく懐柔工作などが功を奏して74%の得票率を得ての当選を果たす。

*しかし第二共和政時代における大統領の権限基盤はあくまで弱く「フランス全国民の私有財産没収」を至急課題に掲げて選挙に大敗した急進派共和主義者を切り捨てた共和派が牛耳る国民議会によって帝政復古は掣肘を受けた。そのため当初は両王党派やカトリックから成る右翼政党秩序党との連携を目指し、その一環としてローマ共和国によってローマを追われていた教皇の帰還を支援すべくローマ侵攻を敢行。これに反発して蜂起した左翼陣営が国民レベルでの鎮圧黙認によってさらなる壊滅的打撃を受ける。代わって秩序党が国民議会の支配的勢力となり、男子普通選挙の骨抜きといった保守的立法を次々と遂行して対決姿勢を強めてきたのだった。- 1848年〜1853年【皇后】20代前半にはフランスの社会主義理論家のシャルル・フーリエが提唱する独自の社会主義思想に傾倒。元々フランスで学んでいた頃から社会主義思想に興味を持っていたウジェニーだが、25歳になる頃にはついて行けなくなっていた。

*どうして当時のフランスで「隣人を自分自身のように愛しなさい(レビ記の19章18節)」や「人にしてもらいたいと思うことはなんでも、あなたがたも人にしなさい(マタイ福音書7章12節)」を行動原理の中心に選び、格差問題や経済的不均衡による社会的疎外階層と貧困階層問題の解決を目指すキリスト教社会主義が全盛期を迎えたのか。それは産業革命導入が本格化して貧富格差拡大の問題が浮上し、彼女の様な「敬虔なカソリック教徒たる」大ブルジョワ階層が精神的危機感を覚え彼らに投資したからではなかったか?

838夜『四運動の理論』シャルル・フーリエ|松岡正剛の千夜千冊

フーリエ

*その一方でジャコバン独裁政権時代のリヨン殲滅戦によって財産も家族も全て奪われ尽くしたフーリエが理想視した「ファランジュ(家庭的・農業的アソシアシオン)論」には「宇宙には物質的、有機的、動物的、社会的運動の4つの運動があり、社会的運動を推進するのは物質的世界におけるニュートンの万有引力の法則に匹敵する情念引力の理論である」と断言する誇大妄想的側面、人間集団が合目的に活動可能な規模には限界があるとする無政府主義的側面、さらには禁欲と貞節と一夫一妻制を否定し女性に指導原理を委ねる地母神信仰的側面が存在し、単に「敬虔なカソリック教徒」であるだけでは受容しきれない恐るべき内容を含んでいた。有名なミシュレの「フランス革命史」にも「誰がフーリエを作ったのか。ランジュでもバブーフでもない。リヨンの喧騒と闇だけがフーリエの先駆者なのだ」という一節がある。

art random - 014-ラ・ファランジュ- 1849年【皇后】家族の栄典のほとんどを相続した姉のパカが幼馴染の第15代アルバ公ヤコポ・フィッツ=ジェイムズ・ステュアートと結婚した。

*実はウジェニーはアルバ公に恋をしていたのである。いつかはアルバ公に嫁ぎたいと願っていたが、母は静かな性格のマリアをアルバ公に嫁がせたのだった。- 1848年?〜1853年?【皇后】失恋の痛手から男装しマドリッドの町を煙草を吸いながら闊歩したり、裸馬で町を疾走したり、闘牛場に男装して現れるなどの奇行が5年ほど続いた。しかし愛してやまない姉夫妻を友人として認めることにし、生涯の友人となった。カトリックの教えが一時は自殺も考えたウジェニーを救ったとされている。

*要するに「未来の皇帝と結婚するまで未来の皇后の奇行は続いた」のである。ちなみに江戸幕藩体制下日本でも「芝居に通う良家の娘さん達が男装して通行人に喧嘩を売る景色」なら普通に存在した。誰も深刻な事態に至る心配なんてせず、通行人も含め純粋に「どっちがどれだけ格好良い啖呵を切れるか競争」なんてのを楽しんでいたのが江戸大衆文化の成熟と余裕。何せ「当時最高と絶賛されるイケメン歌舞伎役者の私邸に三人の押し掛け女房が同居中。互いに牽制し合いつつもそれぞれ三味線の名手や踊りの名手として弟子達を手懐けており、誰も選べない状況が続いている」みたいなスキャンダルが世を賑わせていた時代の事である。当時のフランスも「無粋だから真っ先に追い出された」急進派共和主義者を除けばこの域に到達していたのかもしれない。

- 1849年【皇后】21歳になったので亡き父の持っていた多数の称号を受け継ぎ、1853年に結婚するまで「テバ女伯」あるいは「モンティホ女伯」などの称号を色々使用。

*しかし、家族の称号の中には法的に姉が相続し、アルバ家に渡ったものもある。父の死後、ウジェニーは第9代テバ女伯になり『ゴータ年鑑』(Almanach de Gotha)にその名が載った。ウジェニーの死後、モンティホ家の称号の全てが、フィッツ=ジェイムズ家(アルバ公およびベルウィック公)の下に渡った。父親譲りの勇敢さと彼女の美しさの評判はフランスだけではなく、やがてヨーロッパ各国へ伝わって行った。彼女は各国の王侯貴族から求婚されてきたが、その全てを断り続け「鉄の処女」と言われるようになる。

Her Imperial Majesty The Empress of the French (1853年〜1871年) as well as Her Imperial Majesty The Empress-Regent during several periods (including Italian, Crimean and Franco-Prussian wars)

1848年【皇帝】【皇后】ルイ=ナポレオン・ボナパルト(ナポレオン3世)が第二共和政の大統領になると母とともにエリゼ宮での「皇子大統領」(Prince-Président)主催の舞踏会に姿を現した。これが彼女が未来の皇帝と出会った最初の機会であった。

*とはいえ実はルイ・ナポレオンはとんでもない女好き。人妻からクルティザンヌ(高級娼婦)に至るまで女性の噂が絶えなかった。山田勝「ドゥミモンデーヌ パリ・裏社交界の女たち」によれば第二帝政期はクルティザンヌの商売がもっとも繁盛した時期だったが、その風潮の先導者はルイ・ナポレオンだったという。再びパリで再会した時も、ルイ・ナポレオンはイギリスからハリエット・ハワードという女性を連れて来て同棲していたという。

- 1851年12月【皇帝】「ルイ・ボナパルトのブリュメール18日のクーデター」…守旧派の牛耳る国民議会から政治主導権を奪う必要があると判断し、クーデタを計画。軍や警察の取り込みなど準備を慎重に進め敢行した。秩序党幹部らを逮捕したのを皮切りに共和主義者にも逮捕の網を広げ、国内反対勢力を一掃。翌1852年1月には大統領に全権を認めた1852年憲法を制定して独裁体制を樹立。さらに同年12月には国民投票のうえで皇帝即位を宣言して第二帝政を樹立、「ナポレオン3世」と名乗るようになった。

*内政面ではサン=シモン主義を背景にした経済政策を遂行。金融改革を起こして産業融資を行う近代的金融業の確立に努める一方で各国と通商条約を結んで自由貿易の推進にも努めた。国土整備も重要視してジョルジュ・オスマンにパリ改造計画を実施させて道路増設や都市衛生化を推進。また金融資本家の鉄道融資を煽ることで鉄道網整備を加速させた。ただしサン=シモン主義の自由放任主義から社会政策には当初不熱心。しかし1860年代以降は「自由帝政」と呼ばれる自由主義・議会主義的な統治へと徐々に転換していく。

- 1853年1月22日【皇帝】【皇后】玉座からの演説において、ナポレオン3世が公式に彼自身の婚姻を発表。いわく「朕は朕のことを知らない女性よりも、朕が愛し、尊敬できる女性を望んできた。彼女によって同盟はいくらの犠牲を混ぜつつ優位を有し続けることになるであろう」

*それまでナポレオン3世はカロラ・フォン・ヴァーサ(スウェーデンの廃王グスタフ4世アドルフの元王太子ヴァーサ公の娘、後にザクセン王アルベルトの妃となる)、さらにヴィクトリア女王の異父姉フェオドラの10代の娘アーデルハイトとの縁談を断わってきた。- 1853年1月29日【皇帝】【皇后】テュイルリー宮殿で2人は公使らに見守られ結婚式が行われた。翌日にはノートルダム寺院でパリ大司教の元に結婚式がもう一度行われた。

*いわゆる「愛の駆け引き」はイギリスのいくつかの風刺的なコメントによって見上げられた。「タイムズ」誌は以下のような事を書いた。「わたしたちは、フランス帝国の年代記におけるこのロマンティックな出来事が以後最も強い反対と呼ばれてきたことを学び、極度の苛立ちを刺激した」と。ヴィクトリア女王も「下品で気がきかない縁組」と公式にコメントしている。

*皇帝一族、内閣、そして宮中の下層グループやその隣人たちでさえ、誰もがこぞってこの結婚を驚きべき恥辱と認識するふりをした。多くの称号と伝統ある血統を受け継ぐ26歳のスペインの伯爵令嬢だが、彼女はボナパルト家に十分にふさわしいとは思われなかったのである(もっともボナパルト家も2代前までは辺境コルシカの小貴族にすぎず、大革命の混乱に乗じて成り上がった帝室・王家)。しかし考えてみれば「スペイン人王妃に冷たく当たる」のはフランス宮廷の伝統とも。

*また皇帝ナポレオン三世は結婚後も愛妾やクルティザンヌたちと遊び回り、3ヶ月もすると二人の間に喧嘩が絶えなくなった。特にサルデーニャ宰相カミッロ・カヴールが送り込んだイタリアの密使カスティリョーネ伯夫人(La Castiglione)との恋愛沙汰がウージェニーを激怒させたという。あれ? こういうシチュエーションにもそれとなく既視感が…

ochimusha01.hatenablog.com*ちなみに1857年にイタリアに帰国したカスティリョーネ伯夫人は、フランスが敗北した直後の1871年、秘密裡にやってきていたプロイセン宰相ビスマルクと会見。プロイセンの占領下でもパリが自由でいられるよう交渉している。そして62歳で亡くなるまでの残りの生涯をヴァンドーム広場に面したアパルトマンで暮らした。その部屋は、きっちりブラインドが下げられ、葬式のように黒く塗られ、鏡は全て曇っており、夜にならないと外出しなかった。自身が美と若さを失ったことを人に知られたくなかったからという。1855年【皇帝】【皇后】イギリス王室からの招待で、皇帝と共にイギリスを公式訪問した。結婚を反対されたヴィクトリア女王らと会うのが非常に気がかりであったウジェニーであるが、この公式訪問は大成功に終わった。クリミア戦争における同盟関係を結び、ウジェニーはヴィクトリア女王から非常に気に入られ、2人は生涯の友人となった。

*公式訪問の際にヴィッキー王女(女王の長女ヴィクトリア、のちのドイツ皇后)にそっくりな人形をプレゼントし、その後は人形に着させるドレスをフランスから贈り続け、最新流行のドレスをヴィッキーが着られるように配慮している。ヴィクトリア女王からは画家のフランツ・ヴィンターハルターを紹介され、多くの肖像画を残している。翌年のパリ万国博覧会にはイギリス訪問のお礼に、イギリス王室の人々をフランスに招待した。1856年3月16日、ウジェニーは皇子を生んだ。ナポレオン・ウジェーヌ・ルイ・ジャン・ジョゼフ・ボナパルト(ナポレオン4世)である。

その欧州規模での文化貢献

ウジェニーの美しさ、気品とマナーの魅力は皇帝支配の輝きに貢献した。彼女は、パウリーネ・メッテルニヒ(在フランス・オーストリア大使の妻)と大変親密な友人関係を持っており、フランス宮廷における社会的、文化的生活で重要な役割を演じる事になる。

*パウリーネ・フォン・メッテルニヒ(Pauline Clementine Marie Walburga Fürstin von Metternich-Winneburg zu Beilstein、1836年〜1921年)…「ウィーン体制」の生みの親たるオーストリア宰相クレメンス・フォン・メッテルニヒ侯爵の娘にしてドイツの作曲家リヒャルト・ワーグナー、チェコの作曲家ベドジフ・スメタナの重要なパトロンの一人。フランツ・リスト、プロスペル・メリメ、アレクサンドル・デュマなどとも友人同士だった。ウィーンで(父がイギリスへの亡命を余儀なくされた)二月/三月革命を経験し、普仏戦争に際してはウジェニー皇后のお供をしてパリに残り、彼女のイギリスへの脱出を手伝っている。

- ウジェニーが1855年に着けた新しい骨組みのクリノリンは、ヨーロッパの宮廷ファッションに流行を巻き起こした。そして彼女が、1860年代の終わりに大きなスカートを捨てると、彼女の伝説めいた宮廷人シャルル・ワースの奨励によって、ウジェニーのファッションは再び流行となった。

- ウジェニーの貴族的気品、ドレスの豪華さおよび伝説的な宝石は数え切れない絵画、特に彼女のお気に入りの画家フランツ・ヴィンターハルターによって記録されている。ウジェニーのマリー・アントワネットの生涯への興味は、ルイ16世の頃に人気があった新古典様式の家具とインテリアデザインが宮廷の装飾に多用された。「シック」という表現はウジェニーの宮廷や第二帝政を表現する言葉であったと言われる。また、ウジェニーはマリー・アントワネットの肖像画や遺品をコレクションし、それらを集めた展覧会も開き成功したが、中には悲劇の王妃に傾倒する皇后を心配する人々もいた。

- 煌びやかさや美しさだけが評価を受けるウジェニーだが、実はフランスに嫁いで間もなくから慈善活動に力を入れており、公務の合間には深々とヴェールをかぶり、お忍びで慈善バザーや病院を見舞っていた。女性の社会活動にも影響があった。1866年には女性を初めて電報局で雇用している。

フランスで教育を受け、大変知性があったので、ナポレオン3世はよく重要な問題を彼女に相談していた。そして1859年、1865年および1870年の皇帝の留守の間、彼女は摂政として行動した。カトリックで保守的なウジェニーの影響力は、帝政のあらゆるリベラル勢力と対立した。彼女は、イタリアでの教皇の世俗権力の忠実な守護者であり、ウルトラモンタニストであった。このためウジェニーは憎まれ、しばしばフランスの反教権主義者によって中傷された。

*しかしまぁ夫を焚きつけてメキシコの内乱に介入し、ハプスブルク家のマクシミリアンを皇帝として送りこんだのも(マクシミリアン結局、援護も受けないまま内乱で処刑されてしまう)、普仏戦争(1870年〜1871年)で夫を戦場に向かわせたのも彼女と考える向きもある。怒り狂う市民がテュイルリー宮を取り巻く中、ハンカチ2枚と侍女をひとりだけ連れてイギリスに脱出する羽目に陥ったのはその為とも。

1850年代後半にスカートを膨らませるために発明された鯨髭や針金を輪状にして重ねた骨組みの下着(後に材質は変化)。捕鯨業を繁栄させた要因の一つ。1860年代に入るとその形を変化させ、さまざまなバリエーションが生まれた。

- 「クリノリン」とは馬の尻尾の毛を指す「クラン(crin)」と、麻布を指す「ラン(lin)」を合成してできた言葉。もとはスカートを膨らませるためにペチコート(スカートの中に入れる釣り鐘型フレーム)の繊維素材として使われた馬の毛入りの木綿(もしくは麻)だったが、そのままスカートのスタイル名として使われた。

*14世紀頃からヨーロッパでは身体の線を整えるために男女問わずコルセットが使用されてきた(姿勢を正す為に軍隊で着用を義務付けられていた時期もある)。

*16世紀に入ると女性がたっぷりと膨らんだドレスを美しく着るために使われる様になり、17世紀には胸を押し上げて豊かに見せた。素材には鉄のワイヤか鯨骨が使われた。

*18世紀後半におけるファッションリーダーだったマリー・アントワネット王妃もコルセットとパニエ(スカートに膨らみをもたせるワイヤー製下着。動きやすくするため、左右に広がった釣鐘型だった)を着用した上に着るドレスを愛用。ただしフランス革命を契機にゆったりとしたシュミーズドレスが主流になり、コルセットもいっとき姿を消す。

*19世紀前半に入るとスカートの裾をドーム状に膨らませるペチコートが流行。5~6枚ほど重ねて着なくてはならず、フリルもたっぷりついている為に重量もあった。1840年代までに肩紐のついた固い鯨骨のコルセットも復活を遂げたが、やはり人の手を借りないと着用出来なかった。この流れは「消費の担い手が王侯貴族からブルジョワ階層に推移していくプロセスを主導したスノビズム」と関連付けて語られる事が多い。

- 1850年代半ばに鯨骨バネ鋼をドーム状に骨組みにしたものの上にドレスを着るクリノリンが登場した事により、それまでスカートを膨らませるために何枚も重ね履きする必要のあった重くて煩わしいペチコートが1枚だけで済む様になって女性達に歓迎された。以降ヴィクトリア朝時代のイギリス女性の間で爆発的に広まりこのクリノリンによってスカートの裾は大きく広がれば広がるほど良いという風潮になった。クリノリンが巨大化した理由の一つが1856年、皇太子(ナポレオン4世)を身ごもっていたフランスのウジェニー皇后である。彼女は姿態の不恰好を隠すためにクリノリンを極端に拡大して使っていた。それが新しいモードとしてサロンに受け入れられ、1850年代末には、クリノリンの大きさは最大値に達した。この巨大化は1860年代まで続いた。

*1850年代末からクリノリンが巨大になってゆき、直径4メートルにまで達する事さえあった。危険で邪魔にならないはずがなく、男性には不評のファッションで、当時の大衆紙もクリノリンを着用した女性を皮肉って座席を占領したり、馬車の乗り降りでひっかかって転んだりする場面を描いた風刺画を残している。その影響で1860年代になると前側の膨らみが減っていき、1870年代に入るまでに後部のみに膨らみをもたせるバッスルに流行が推移する。

*19世紀ヴィクトリア朝時代になると、階級問わずコルセットが普及していくと同時に、貞淑な女性の義務となる。ウエストが細ければ細いほど、結婚市場での価値が高まるのである。理想のサイズは18インチ(およそ45センチ)。男性が片手でつかめるぐらいが理想とされた。この恐ろしいほど華奢な体型は当然弊害も生み、きつく絞った身体は内蔵や肋骨を変形させている。当時の小説で貴婦人がよく気絶したり、引きつけをおこしたり、病弱だったりするのはそのせい。医者達はそれが健康を害すると世間に訴えたものの、結婚市場で売れ残りたくない女性たちは、ほとんどコルセットをやめなかった。健康より美を優先する女性達の姿は、今も昔も変わりない…当時の少女は16歳前後で髪上げをし、裾の長いドレスを着る為にコルセットを着用する様になった。大人の女性としての象徴でもあったのである。その為にコルセット着用カタログをポルノとして読む不届者もいた。それどころかビクトリア朝時代のポルノ小説ではエロティックな場面の3/4以上が下着を脱がせる場面に当てられるのが普通で、イラストもそこに最も力を入れたとされている。

しかし動くたびにクリノリンが引っかかって転倒したり、暖炉などの火がスカートに引火して火傷をしたりという事故が多発することになった。一説に年間3,000人の人間がクリノリンによる事故で死亡し、20,000人の人間が事故にあったといわれる。

*1850年代に入ると、肩紐が消え丈も短くなっていく。スカートの裾をふくらませるクリノリンが流行したのはその頃で、次第にコルセットはあまり重要視されなくなっていく。しかしクリノリンが廃れる1870年代になると再びウエストを強調する為に再びコルセットが重要となり丈も長くなった。1890年代には、素材にシルクやサテン、リボン、レースと、装飾性が増して華やかになり、ドロワーズ(ズロースともいう。ペチコートやクリノリンの下に履く膝丈のパンツ)やキャミソール(コルセットの下に着る)やウールの靴下(高級になると白いシルク)やコンビネーション(コルセットとドロワーズがつながったもの)といったバリエーションも生まれ「ランジェリー(lingerie。フランス語でリンネル製品を意味するラーンジュ(linge)から派生した「ランジュリー(lingerie)に由来する言葉だが、フランス語では宿泊施設のリネン室やリンネル販売業も指す)」という言葉も生まれる(1890年のカタログには既にバストを豊かに見せる胸パッドも掲載されている)。20世紀に入ってもコルセットは着用され続けたが、着脱が簡単な補正下着やブラジャーが普及すると徐々に廃れていく。

Her Imperial Majesty Empress Eugénie of the French (1871年〜1920年)

普仏戦争でフランスが敗れて第二帝政が覆された後、皇后は夫とともにイギリスへと亡命し、ケント州のチズルハースト(Chislehurst)に居住した。イギリスでは王室や国民に歓迎され丁重に扱われた。

- 皇帝の死(1873年)から12年後、ハンプシャーのファーンバラ(Farnborough)にある別荘“Cyrnos”(古代ギリシア語でコルシカを意味する)に引っ越した(彼女は同じ名前の別荘を、かつてカンヌ近くのカプ=マルタン(Cap-Martin)に建てていた)。そこは彼女が、フランスの政治に一切干渉せずに余生を過ごした場所となった。

- 1920年7月死去。94歳であった。アルバ公を訪ねスペインのマドリードに滞在していた際の死であった。彼女はファーンバラの聖マイケル修道院 (St Michael's Abbey) に、夫と、1879年にアフリカのズールー戦争で戦死した息子ナポレオン・ウジェーヌともに埋葬された。

- 様々な親戚に財産を遺し、その地所はアルバ家に嫁いだ姉の孫が相続した。ファーンバラの別荘は全てのコレクションともに、夫の従弟ナポレオン公の息子「ナポレオン5世」ことナポレオン・ヴィクトル・ボナパルトが相続し、Cyrnos荘はさらにその妹レティティアに渡った。動産はランスの大聖堂再建委員会に譲渡された10万フランを除いて、近親者に与えられた。

- 1887年、イギリスでヴィクトリア・ユージェニー・オブ・バッテンバーグ(後にスペイン王アルフォンソ13世の妃になる)の代母となる。これを契機に没落家族友好協会が結成されている。バルモラル城で生まれたヴィクトリア・ユージェニーは、スコットランドの長老派教会の洗礼を受けていて、この洗礼はエキュメニズム(Ecumenism、教派を超えたキリスト教の結束)の貴重な先例となった。1世紀後、1990年に生まれたヨーク公アンドルーの次女はユージェニーと命名された。

皇后は宇宙にも記念されている。小惑星ウジェニアは彼女にちなんで命名され、その衛星プチ=プランスは彼女の息子にちなんで命名された。

要約するとこんな感じ?

- 若い頃、不良少女としての経験を極め尽くす。

- 「元不良少年」と結婚し「ロマンチック(Romantic)」と騒がれる。

- 結婚後はマリー・アントワネットの衣鉢を継ぐ「シックの女王」として君臨。

- 死の直前まで不良化の原因となった「初恋の人」との交遊は続いた。

何故、まだ少女漫画化されてないのか不思議なレベル…もしかして旦那が駄目男過ぎたせい? いや、それより重要なのはマリー・アントワネット王妃にとってのシュテファン・ツヴァイクや池田理代子、ツェザーレ・ボルジアにとっての塩野七生の様な「雄弁な擁護者」が現れなかった事かもしれません。

ここで日本人が登場する事が多いのは「判官贔屓」の伝統のせいですかね?