さてミュージカル映画「グレイテスト・ショーマン(The Greatest Showman)」冒頭の主題歌「The Greatest Show」を聞いて「これは純度が高過ぎるFascism!!」と直感した人がどれくらいいたでしょうか?

*この曲、劇中では「(おそらく主人公たる「アイディアマン」P.T.ボーナムの内面世界を表している)物語冒頭」と「(実際の出演者と観客を得てアイディアが現実に変わった結果、P.T.ボーナム自身がそこに居場所をなくす)物語掉尾」に切り離されて流れ、その間に「The Other Side」が挟まる形式。この感じがまた村上龍「愛と幻想のファシズム(1984年〜1986年)」っぽい。もちろん現実のFascismは、実際のサーカスの歴史と同じくらい後ろ暗い側面を山ほど持ち合わせている訳だが「純度が高い」とは、これをトリミングによって完全に消し去る事に成功しているという事でもある訳だ…

とっさに思い出したのが本物のストリート・ギャング達がMVに出演したMichael Jackson「Beat It(1982年)」「Bad(1987年)」からJanet Jackson 「Rhythm Nation(1986年)」に向かう流れ。おそらく「歯の浮く様な偽善性」に対するここまでの渇望は相当量の「自分達を視野外に追いやり各個殲滅に成功しつつある現実への絶望感」に裏付けられない限り貨幣(共通評価基準)としての価値を獲得し得ないのであろう…

*1990年代に入ると内面化が進行して岡村靖幸「どうなっちゃってんだよ(1995年)」やAlanis Morissette 「You Oughta Know(1995年)」の様なHistericなShoutへと発展的に解消されていく訳だが…

*後世の人間は、こうした「(その時代、その場所でしかあり得ない独特の密閉状態を構築し、それまで不可能だった弾道を準備する)大砲の精緻な設計技術」より、実際に飛んだ「砲弾」の方を語り継ごうとする。そういえば「孫子の兵法」にも「どうしてそれが可能となったか自体については誰も気にも止めないからこそ、天才将軍は何度でも奇跡を起こせる」とあったりする。ちなみにここでいう「砲弾」とは「グレイテスト・ショウマン」における「This is me」や「Never Enough」の様な名曲を指す。後世には岡村靖幸が「カルアミルク」で、Alanis Morissetteが「Hand In My Pocket」で名を残した事にされていった様に「当時のリミッターを振り切った問題曲」は逆に忘れ去られていったり、元来の歴史的意義が見失われたりする宿命にあったりするのである…

そして、こうしたプロセスの一環として「ディズニーの歴史」を俯瞰する向きも…

第一章「ノートルダムの鐘」では、1996年に公開された『ノートルダムの鐘』が取り上げられます。いわゆる「ディズニー・ルネッサンス」過渡期の手描きアニメ作品です。一般的には『リトル・マーメイド』から『ターザン』(1999年)までの時期を指して「ディズニー・ルネッサンス」と呼びます。「ディズニー・ルネッサンスとは」として、著者は以下のように述べています。

- 「『ディズニー・ルネッサンス』というのは、1989年の『リトル・マーメイド』に始まる一連の作品の興行的、ならびに批評的な大成功がもたらした、ディズニー・ブランドの劇的な復活のことを指します。というのも、今ではちょっと想像がつきにくいことですが、1970年代から1980年代にかけて、ディズニーはかつてない低迷期を迎えていたからです」

苦境にあったディズニーに転機が訪れたのは、1988年の『ロジャー・ラビット』でした。著者は述べます。

- 「スピルバーグと手を組み、アニメの有名キャラクターを詰め込んだ『ロジャー・ラビット』は世界中で大ヒットとなりました。その前の『オリビアちゃんの大冒険』(1986年)も『コルドロン』を超える興収をもたらしており、ディズニーは再び長編アニメーション作品へと舵を切ります。そうして生まれたのが「ディズニー・ルネッサンス」の嚆矢といえる『リトル・マーメイド』(1989年)ですが、こうした大きなうねりの背後には、1984年にパラマウントから移籍してディズニーの映画部門の長となったジェフリー・カッツェンバーグと、やはりパラマウントからディズニーに移って会長の座についたマイケル・アイズナーによる、事業全般に渡るテコ入れがありました」

*当時のディズニー作品は宮崎駿監督の映画「カリオストロの城(1979年)」やイタリアのTVシリーズ「名探偵ホームズ(1984年〜1985年)」の影響を色濃く受けているともいわれている。

*要するに当時のディズニーは「反対ディズニー芸術映画路線」の成功を認め、その成果の摂取に着手したのだった。著者は、「牧師から与えられた『ウォルト』という名」として、以下のように述べています。

- 「当時の会長アイズナーと映画部門責任者カッツェンバーグは、ディズニーに多くの変革をもたらしましたが、その中には宗教問題も含まれます。アイズナーとカッツェンバーグはどちらもユダヤ人ですが(ユダヤ教徒という意味です)、彼らがいなければ『ノートルダムの鐘』がディズニー作品として製作されることはなかったかもしれません。

- 「ウォルト・ディズニーは宗教に関して慎重な立場を崩しませんでした。ウォルト自身はプロテスタントの一派『会衆派』の家庭で育ち、『ウォルト』という名前も一家と交流のあったイギリス人牧師ウォルター・パーからとられたものです」

また、「ウォルトは『敬虔なクリスチャン』だったのか?」として、著者は以下のように述べています。

ウォルト・ディズニーは、クリスチャンの両親に育てられた。「この緊迫した世の中で、人類は今までになく信仰が試されている。私は、神からの霊感を与えられる祈りというものを、幼い頃に教えてくれた両親に感謝している。私にとって祈りとは、願いを叶えさせたり、知って犯した過失について言い繕ったりするものではない。祈りとは、導きと力を与えられるだけでなく、命に確信を持ち、それ故、神を敬い讃えるためのものである」とウォルトは信仰について語る。そして、子どもたちには、この世には光と闇があり、善は悪に必ず勝利するのだということを教えなければならない、という。動機が神と人への愛だったディズニーのアニメーションは、子供にも大人にも益となる物語と歌を伝えるようになっている。ディズニーのアニメで成功したものは、霊的なメッセージが込められているものだと言われている。白雪姫をそそのかしてリンゴを食べさせる魔女は、エデンの園で人を誘惑する蛇(サタン)を表す。一度、眠るような死を迎えた白雪姫を甦らせる王子様は、イエス様であり、これは教会を花嫁、救い主を花婿に喩える聖書の教え(マタイ九)に通じる。

ウォルトは、教会に通ってはいなかったが、神への信仰は常に持っていたという。教会での古めかしい律法主義に幻滅していたが、個人的には神との関係を持ち続けていたのだ。そして、子供たちを非行から守るには、説教するよりも、善いことに関心を持たせ続けることだという。

- 「ウォルト・ディズニーの宗教観については、資料によって意見がまちまちです。ウォルト自身、自らを『クリスチャン』だとたびたび表明しているので、キリスト教系のメディアには『ウォルトは敬虔なクリスチャンだった』というような記述が多くみられます。一方で、伝記作家の多くはウォルトが宗教には懐疑的な立場で、教会に足を運ぶことはほとんどなかった、としています」

続けて、著者はかの「禁酒法」に言及し、以下のように述べます。

ウォルト・ディズニーの信仰について、著者は「洗礼を受けた信者である、という定義からすればウォルト・ディズニーは確かにクリスチャンです。しかし、それが『敬虔な』あるいは『熱心な』クリスチャンであったかということには疑問の余地が残っています」と述べています。続けて、「神の代替物としての『魔術への信仰』」として、著者は述べます。

- 「ウォルト・ディズニーが生きた20世紀前半のアメリカでは、教会を中心とした共同体の影響力が大きく、キリスト教に根ざした道徳や価値観といったものが重んじられていました。1920年から1933年まで、アメリカでは禁酒法によってアルコール飲料が禁じられていましたが、悪名高いこの法律の成立過程にはキリスト教が大きく関わっています。禁酒法は1920年に突然登場したものではなく、18世紀から連綿と続くプロテスタント各派による禁酒運動が結実したものでした。ダンボがぐでんぐでんに酔っ払ったのは禁酒法が廃止されてわずか8年後、ピノキオが悪い子供たちと一緒にプレジャー・アイランドでへべれけになったのは『ダンボ』の1年前のことです。なお、州によっては1960年代まで禁酒法が残っていたところもあります」

また、ディズニーが作品から宗教色を排除しようとしたもうひとつの理由として、教条主義的に見えることを恐れたことがありました。これについて、著者は以下のように述べています。

- 「一方でウォルト・ディズニーは長編アニメーション映画を始めとする自分の作品から、出来る限りキリスト教色を廃しようと努めました。これは商売上の理由からです。キリスト教色、もしくは宗教色がつくことは興行収入を押し下げることに繋がるとウォルトは考えていました」

- 「ディズニーのアニメが牧師の退屈な説教のようであったら、楽しいファンタジー映画だと思って観に来た子供たちは落胆してしまうことでしょう。といって、子供向けに独自のアレンジを加えた場合、こんどは保守的なキリスト教徒からの突き上げを食らうことは目に見えています。宗教的な要素を作品に入れてしまうことで、このような問題点がいくつも出てきてしまうのだとしたら、可能な限りキリスト教色をなくしたものにする方が楽だし確実に決まっています」

さらに、「アニメーションは悪魔の技術」として、著者は述べます。

- 「アニメーションの語源は『アニマ』です。これはラテン語で『生命』あるいは『魂』という意味ですが、ここから生命を持たない物体にも霊が宿っているとする信仰を指す『アニミズム』という言葉も生まれました。アニメーションは『命を持たない絵に生命を吹き込んで、生き生きと動かしてみせる』技術ですから、ある意味アニミズム信仰を現実化したものである、とみることができます」

続けて、生命を持たない物体にも生命を吹き込むことについて、著者は以下のように述べています。

- 「キリスト教では生命を創造できるのは神だけで、そうでないものが生命を生み出そうとする技は危険で悪魔的なものだとみなされてきました。メアリー・シェリーの『フランケンシュタイン』を例に出すまでもなく、『命のないところに生命を吹き込む行為』は忌まわしく、自然の摂理に反したサタニックなものだと思われてきたのです。同様に『魔術』もキリスト教の世界では敬遠されるものの1つです」

さらに、ディズニー映画とキリスト教の関係について、著者は述べます。

- 「ディズニーの『魔術の王国』に、キリスト教の信仰と相容れない要素が本質的に備わっていることは否定できません。もちろん、ほとんどの観客は自身の宗教を抜きにしてディズニー映画を楽しんできたし、それはウォルトの存命中も現在も変わりません。

- しかし『自身の宗教を抜きにして楽しめる』作品にすることはウォルトにとって、思想的に、あるいは経済的に重要なことでした。ディズニーのマジカルな作品からは、こうして宗教色が―かなり徹底的に―排除されていくことになりました」

著者は、「『ノートルダムのせむし男』映画化の歴史(1)ロン・チェイニー版」として、以下のように述べています。

- 「ロン・チェイニーの『ノートルダムのせむし男』はユニヴァーサル映画の超大作で、現時点での最新版であるディズニーのバージョンにまで至る『ノートルダムのせむし男』映画のビジュアルを決定づけた作品です。チェイニーはカジモドを演じるにあたって実際に脊柱後湾症を患っている人々に取材を敢行、その精緻なメイクアップとリアリスティックな身のこなしは当時の観客をして『本物のせむし男が出演している!』とセンセーションを巻き起こしたといいます。ノートルダム大聖堂に大群衆が押し寄せるクライマックスに関してもロン・チェイニー版のビジュアルの影響力は絶大で、ディズニー版を含む後続作品の基礎となりました」

また、著者は以下のように述べています。

- 「ロン・チェイニー版の『ノートルダムのせむし男(1923年)』はユニヴァーサル映画初となるヒット作でした。ユニヴァーサルはその後『ドラキュラ』(1931年)や『フランケンシュタイン』(1931年)の大ヒットで怪奇・ホラー映画を得意とするスタジオに成長していくわけですが、『ノートルダムのせむし男』はその流れを生むきっかけになった作品でした。ユーゴ―の原作の権利を買って、企画を持ち込んだのはロン・チェイニー自身です。彼は自分のメイクアップ技術と演技を活かせて、かつ壮大な作品にするのにうってつけの原作として『ノートルダムのせむし男』を選んだのでした」

そして著者は、ディズニー版「ノートルダムの鐘」について述べるのでした。

- 「ディズニー版のカジモドは、姿形は醜く歪んではいるものの、中身は傷つきやすい、ごく普通の青年です。しかし、チェイニー版をはじめ、ディズニー以前の『せむし男』のカジモドは(作品ごとに多少レベルは違いますが)普通の人より知能が劣る存在として描かれてきました。また、それまでのカジモドは教会の大鐘を鳴らす仕事を続けたせいで耳が悪くなってしまったという設定でしたが、ディズニー版ではこの要素も取り払われました。その結果として何が起きたかというと、ディズニー版のカジモドは急速に『ノートルダムのせむし男』としてのキャラクターを逸脱して、むしろデイヴィッド・リンチ監督のフリークス映画『エレファント・マン』(1980年)へと接近していくことになったのです」

「『エレファント・マン』とカジモド―軟禁されたフリークス」として、著者は、「19世紀末、ヴィクトリア朝ロンドンで医師フレドリック・トリーヴスによって『発見』された、重度の障害を持つ奇形の青年ジョン・メリックは、『エレファント・マン=象人間』と呼ばれて時代の寵児になりました」と述べています。また、「エレファント・マン」ことジョン・メリックと「ノートルダムの鐘」のカジモドの関係について以下のように述べます。

- 「『エレファント・マン』は歴史上実在したフリークスの中で最大の知名度を誇ります。一方でカジモドはフィクションの世界において、現実世界における『エレファント・マン』と同様に知られるキャラクターです。どちらも悲劇的な存在であり、また、どちらも内面は繊細な青年です。『エレファント・マン』が自らの意志で死を選んだのは、彼が27歳のときでした。ユーゴ―の『ノートルダム・ド・パリ』を映画化するにあたって、製作陣は否が応でも『エレファント・マン』を意識せざるを得なかったことでしょう。カジモドに知性を持たせたことで、『ノートルダムの鐘』はますます『エレファント・マン』を思わせるキャラクターになりました」

「キリスト教の欺瞞を体現する悪役」として、ディズニーとキリスト教の関係について、著者は以下のように述べています。

- 「『ノートルダムの鐘』はキリスト教についてきちんと言及することによって、それ以前のディズニー作品にも増して『反・キリスト教』の立場を明確にした、きわめて特異な作品でした。そして、この作品を頂点として、ディズニーは『宗教問題には深く立ち入らない』方向へと再び舵を切ります」

『白雪姫』の項目では、ナチスドイツ総統アドルフ・ヒトラーがミッキー・マウスが大好きだったというエピソードが語られる。ヒトラーは、ディズニーアニメの大ファンで、その中でも特に『白雪姫』が好みだったとか。ヒトラーが『白雪姫』を好んだその理由や、同作品がのちの文化に与えた影響などが詳しく著されている。

“奇形と差別にまつわる物語”とされる『ダンボ』についての解説も。“奇形と差別にまつわる物語”といわれてもピンとこない人は、ぜひともこの章を読んでいただきたい。

本書には、以下のように書かれている。「ダンボは自らの奇形・短所を飛翔するための(文字通り)翼へと変えてしまいます。細かい差異を取り上げて『奇形だ』『変人だ』『我々とは違う』などと言い募る世間に迎合して『ノーマル』になる必要などない、『ダンボ』は高らかに謳いあげます」。そもそも、『ダンボ』とは英語でまぬけ、といった意味合いだし、劇中に登場する5匹のカラスは、黒人をイメージしているとされている。

一方で、同作品はそういった差別や偏見を受けたために、自分を変えるといった話ではなく、自分らしくあることで、世間の視線を変える物語として着地している。

著者によれば、ディズニーがここまではっきりと「反・キリスト教」の立場を表明した作品は、後にも先にも『ノートルダムの鐘』しか存在しないそうです。

ところでFacebookの正統主義に嫌気が差して形成され、2010年代前半を席巻した国際SNS上の関心空間。 「第三世代フェミニズム勢(女性+LGBTQA勢)」「黒人(Poor Black勢と対立するBlack Establishment勢)」「カソリック(といいつつ主に中南米ヒスパニック)勢」が(Facebook上で冷飯を食わされて逃げ出した)三大巨頭として君臨していましたが、この領域においては「ウォルト・ディズニーは反キリストか?」などと問われる事はなく「彼は父方こそ紛れのないプロテスタント系アイルランド人であり、だからこそ商才にも恵まれたが、ドイツ系の母方がカソリック系かプロテスタント系か不明で随分と深く悩み、最終的には重度のアル中患者に成り果ててしまった」なんてコンセンサスが広まっていました。いずれにせよディズニー映画がカソリック的でもプロテスタント的でもなかった事は、その歴史的勝利の重要な一部だったという認識に変わりはありません。そもそも「白雪姫」自体に「(ヘッセンを拠点とする)プロテスタント文化起源説」と「(ミュンヘンを拠点とする)カソリック文化起源説」が存在するからややこしい…

*「国際SNS上の関心空間」…もっとも実はサードパーティが「子供の投稿監視ツール」を充実させたFacebookに嫌気が差した若者の逃げ込み先でもあったので、宗教右派団体から彼ら全体が「世界を堕落と混沌に導こうとする反キリスト集団」の烙印を押されメディアから徹底的に叩かれ続けた経緯も。

- 「プロテスタント文化起源説」…ドイツの郷土史家エックハルト・ザンダーの説によれば、宗教戦争時代における神聖ローマ帝国皇帝カール5世の御代にプロテスタント諸侯の一人が敗戦後に人質に差し出した娘(故郷に帰る事なく夭折)が最も重要なモデルの一人だという。フランドルで生まれ育ったカール5世(帝政ローマ時代にその領内へと浸透したゲルマン部族の一つアラマンニ族の末裔たるハプスブルグ家の一員。伝統的に「ドイツのイタリアへの出入口」とされてきたシュヴァーベン地方に属してきたスイスが元来の所領)はカソリック文化こそ欧州の本質と考えており「新教諸侯の視野狭窄はその後進性故であり、フランドルやフランスやイタリアに連行して洒落た都会生活さえ教えてやれば勝手に改心する」くらいにしか考えてなかった。その浅はかさが呼んだ悲劇とも。

*その一方で「ヘッセンのプロテスタント」の大源流はフランスから亡命してきたユグノーであり、「白雪姫」説話の大源流はペロー童話やフランス民話のバリエーションに遡れるとする説も有力。ちなみに米国財閥のうちロックフェラー系列とデュポン系列がこれに属する。

*では「ドイツ・メルヘンの起源はフランスのフェアリー・テール」かというと「18世紀絶対王政下フランスにおける新古典主義の台頭 / 宮廷からのロココ文化排斥運動」なんてプロセスもあるのでややこしい。フランス知識人がディズニー映画やディズニーランドを「許し難きフランスの伝統文化に対する侵略行為」と弾劾し続けているのには、こうした背景も。

- 「カソリック文化起源説」…フランクフルトとヴェルツブルグを結ぶマイン川沿いの街ローア・アム・マイン(Lohr am Main)の薬局主兼薬学史家のカールハインツ・バーテルズ(Karlheinz Bartels)の説による。現地は現在「白雪姫発祥の地」として栄えている。

*古くからオランダと交易で結ばれてきた南ドイツには(元来はオランダ説話である)「白鳥の騎士」ローエングリンの墓もあったりして東北における「キリストの墓」と近い地域振興ニュアンス。ただしこうした文化土壌が「メルヘン王」として後世に名を残したバイエルン国王ルートヴィヒ2世 (Ludwig II., 在位1864年〜1886年)を誕生させ(ディズニーランドにおける「眠り姫の城」のモデルに選ばれた)ノイシュヴァンシュタイン城や(ワーグナーの楽劇展開の拠点となった)バイロイト祝祭劇場を残した功績もまた忘れる訳にはいかない。

そして20世紀前半のアメリカはプロテスタントとカソリックの衝突が何かと激しい時代でした。実はそれはプロテスタント中心の「旧移民勢力」とカソリック中心の「新移民勢力」間における世代抗争の始まりでもあったのです。

アメリカは宗教国家である。人口の78.4%がキリスト教徒であると答えている。宗派はプロテスタントであると答えたのは51.3%と過半数を超えている。ピルグリム・ファーザーが宗教的弾圧を逃れてヨーロッパからやってきて以来一貫してプロテスタントの国なのである。

キリスト教の他の宗派では、カトリック教が23.9%、モルモン教が1.7%を占めている。キリスト教以外では、ユダヤ教の1.7%、仏教の0.7%、イスラム教の0.6%と続く。また無神論を含め無宗派と答えた比率は16.1%であった。

プロテスタントの宗派的な内訳を見ると、伝統的な主流派プロテスタントの信者の数は現在では全体の18%を占めるに過ぎず、これに対してエバンジェリカルと呼ばれる原理主義的なプロテスタントの信者の数が26.3%を占め、主流派プロテスタントを圧倒するまでになっている。主流派プロテスタントの衰退は、信者の高齢化に端的に表れている。2008年に行われたバイロー宗教調査では主流派プロテスタント教会の信者の28%が65歳以上であった。31歳から44歳の信者は17%に過ぎなかった。

進化論を巡る論争で主流派プロテスタントと袂を分かち、郊外に出て行ったエバンジェリカル教会は、郊外に住む富裕層を中心に勢力を拡大してきた。もはやエバンジェリカルの政治的、文化的な影響力は無視できないまでに大きくなっている。なお、オバマ大統領が所属していた黒人教会も6.9%と比率は低いが、非常に大きな力を持っている。

アメリカの宗教地図のもうひとつの注目点は、国民の約25%がカトリック教徒であることだ。比率は1978年の29%をピークに増減を繰り返しているが、信者の数は着実に増加している。国勢調査によると、1990年のカトリック教徒の数は4600万人であったが、2008年には5700万人に増えている。

カトリック教徒の増加要因はラテンアメリカからの移民の増加である。カトリック教徒の46%が外国生まれであり、58%はヒスパニック系アメリカ人である。彼らは政治的には民主党支持が多いのが特徴である。

宗教が初めて大統領選挙の大きな焦点になったのは、1959年の大統領選挙である。民主党のジョン・F・ケネディ候補はカトリック教徒であった。当時、世論調査では国民の25%はカトリック教徒の大統領に投票しないと答えていた。

- 19世紀よりプロテスタント市民団体が推進してきた禁酒法(Prohibition)が1920年に成立。しかし1933年にはアイルランド移民らカソリック系市民団体のロビー活動によって廃案に追い込まれてしまう。

*実は「グレイテスト・ショウマン」の主人公P.T.バーナムも禁酒法や堕胎禁止法の推進派論客の一人だった。当時はそれが「伝統的退廃を容認する保守的態度」ではなく「人道的勝利を勝ち取る革新的態度」と考えられていたのである。ところが劇中のP.T.ボーナムは飲酒を避難するどころか自らも平然と酒を飲み続ける。こういう「トリミング」も「グレイテスト・ショウマン」には含まれている。

- サイレント映画時代のハリウッドを支えてきた叩き上げのユダヤ人実業者達は、そのむき出しの商業至上主義が叩かれる様になると(アメリカ進出当初より提携関係にあったアイルランド系移民を束ねる)カソリック系市民団体に「史上初の映像倫理規定」Hays Code制定を依頼する。これに激怒したプロテスタント系メディアは「またもやカソリック勢力がアメリカをより悪くする陰謀に着手した!!」と徹底弾劾を繰り返した。

*「商業至上主義」というが、当時のそのグダグダな基準から解釈してすらアウトな領域にまで手を広げたのが「P.T.バーナムの奇形見世物」の特徴だった。そういう暗部を描かなかったのもまた「グレイテスト・ショウマン」を気持ち良いエンターテイメント作品として完成させる為に不可欠だったトリミングの一環。

両者の対立を解消したのは第二次世界大戦を戦い抜く為の総力戦体制の樹立でした。以降アメリカの宗教団体は互いに潰し合うより「どれだけ多くを完全統制下に置いたか」を競い合う様になりますが、この流れは冷戦深刻化と合間って戦争特需の産んだ生活保守派のビーダーマイヤー(Biedermeier)化、すなわち「宗教や国家の命令に表面上盲従してみせる一方で、その関心範囲が自らの生活の物質的充足に限定されているニヒリスト」の量産を加速。水面下におけるモラルハザードを進行させるのです。

678夜『ビーダーマイヤー時代』マックス・フォン・ベーン|松岡正剛の千夜千冊

*俗にいうアメリカの「長い1950年代」。何時から始まったかについては諸説あるが、概ね1963年まで続いたとされる。

*この時代のアメリカ独特のユーフォリア感を描いた作品としてはジュリア・ロバーツ主演「モナリザ・スマイル(Mona Lisa Smile、2003年)」、ティム・バートン監督映画「ビッグ・アイズ(Big Eyes、2015年)」などが有名だが、これに最近になって「シェイプ・オブ・ウォーター(The Shape of Water、2018年)」が加わった。

- 「総力戦体制下におけるアメリカの宗教団体の野合」…意外にも秦郁彦「慰安婦と戦場の性」にその一環が掲載されている。それによれば彼らは米軍に慰安所の設置を断固として認めなかったばかりか、兵士へのコンドームの配布すら中止に追い込もうとしたりしている。

- また軍産複合体(Military-industrial complex, MIC)台頭を告発したアイゼンハワーの大統領諦念位演説(1961年1月17日)は、同時にこの頃には既に「(国家や大企業に忠誠を誓いつつ物質文明的繁栄を謳歌する)都心部の生活保守派」と「(繁栄から置き去りにされ、貧富格差拡大に苦しめられる無政府主義者的側面が強い)田舎の宗教右派」の対立が始まっていた事を示唆している。

*「無政府主義者的側面」…銃規制への反対、自警団の組織などがその一環。中道右派の若者の多くは既にLGBTQA層を受容し堕胎も認めているが、この一点だけはなかなか譲らない。

- 「(第二次世界大戦遂行に貢献しながら)以降の繁栄から取り残された者達の叛逆」として黒人公民権運動(1959年代〜1960年代)が盛り上がったのもこの時代の特徴の一つ。

*「リトルロック高校事件(Little Rock Nine、1954年〜1958年)」や「モンゴメリー・バス・ボイコット事件(Montgomery Bus Boycott、1955年)」を契機として始まり「ワシントン行進(1963年)」において一つのピークを迎える。以降はベトナム戦争泥沼化を背景に攻守ともに過激化(マルコムX暗殺(1965年2月21日)、アラバマ州セルマの「血の日曜日事件(1965年3月7日)」、キング牧師暗殺(1968年4月4日)など分裂状態に陥ったまま1970年代中盤まで混乱は続く)

アフリカ系アメリカ人公民権運動 - Wikipedia

ところで冒頭で私は「グレイテスト・ショウマン」を1980年代ジャクソン兄弟の「Rhythm Nation」構想と並ぶ「純度の高いファシズム」と表現しました。

- まず最初に宣言しておくと、私はあくまでイタリアのファシズムとドイツのナチズムは別物という立場。

*ただし両者はあくまで「(明治政府が「版籍奉還(1969年)」「廃藩置県と藩債処分(1871年)」「秩禄処分(1876年)」といった一連の措置によって解消した)前近代的国土の分断状態」を近代化段階において解消し得ず、そのツケを支払う為にこの思想に没入せざるを得なかったという点では一致している。皮肉にもナチズムはさらに「ええとこどり」だったが故にイタリアン・ファシズムより(良い意味でも悪い意味でも)多くを成し遂げる一方で、より壮絶な内的矛盾を抱える事になった。

-

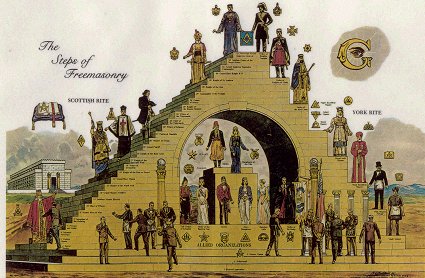

「純度の高いファシズム」は、何よりもまずカール・マルクス(Karl Heinrich Marx、1818年〜1883年)が「経済学批判(Kritik der Politischen Ökonomie、1859年)」において提唱した人間解放論、すなわち「我々が自由意志や個性と信じているものは、社会の同調圧力に型抜きされた既製品に過ぎない(そして、この状況から脱却するには認識範囲内にある全ての価値観を否定し、手段を選ばぬ党争状態に突入せねばならぬ)」なる無政府主義的かつグノーシス主義的(反宇宙的二元論)的な思考様式から出発せねばならない。そしてそれが告発されるのは概ね「実際の苦境に置かれた人々を視野外に追いやる事で済まそうとする「特権階級=政治的エリート層=インテリ・ブルジョワ階層」の傲慢」。ただしロシア革命(1917年)の結果成立したソ連や科学的マルクス主義は真っ先にこの立場を放棄してしまう。

*既存体制打倒には極めて有効な「マルクスの人間解放論」は、それ故に政権奪取後は速やかに弾圧して沈静化をはからないと、その鋭過ぎる刃が革命政府に向けられる事になる。「永遠の革命家」オーギュスト・ブランキ(Louis Auguste Blanqui、1805年〜1881年)が残した名言「真の革命家に勝利はない。既存政権転覆の成功は常に新たなる反体制運動の始まりしか意味しない」はまさにこれを指している。中華王朝における「易姓革命論」や「美刺論」の扱いを見ても完全に合致。 - そしてもちろんマルクスの「経済学批判」出版に尽力したパトロンで「社会民主主義の父」とも呼ばれているフェルディナント・ラッサール(Ferdinand Johann Gottlieb Lassalle、1825年〜1864年)が提唱した様に漸進主義的解決で対応可能な内容なら、絶対にそちらを選ぶ方が得策なのである。

豊富な法知識を駆使した私有財産概念の推移を巡る論文。

法律制度は特定時における特定の民族精神の表現に他ならない。この次元における権利は全国民の普遍精神(Allgemeine Geist)を唯一の源泉としており、その普遍的精神が変化すれば奴隷制、賦役、租税、世襲財産、相続などの制度が禁止されたとしても既得権が侵害された事にはならないと説く。

普遍精神(Allgemeine Geist)…一般にルソーがその国家論の中心に据えた「一般意志(volonté générale)」概念に由来する用語とされるが、その用例を見る限り、初めてこの語を用いたD.ディドロの原義「(各人の理性のなかにひそむ)法の不備を補う正義の声」、あるいはエドモンド・バーグの「時効の憲法(prescriptive Constitution、ある世代が自らの知力のみで改変する事が容易には許されない良識)」を思わせる側面も存在する。

その結論は「一般に法の歴史が文化史的進化を遂げるとともに、ますます個人の所有範囲は制限され、多くの対象が私有財産の枠外に置かれる」という社会主義的内容だった。

すなわち初めに人間はこの世の全部が自分の物だと思い込んでいたが、次第に漸進的にその限界を受容してきたとする。

神仏崇拝とは神仏の私有財産状態からの解放に他ならない。

農奴制が隷農制、隷農制が農業労働者へと変遷していく過程は農民の私有財産状態からの解放に他ならない。

ギルドの廃止や自由競争の導入も、独占権が私有財産の一種と見做されなくなった結果に他ならない。

そして現在の世界は資本家と労働者の富の収益の再分配はどうあるべきかという問題に直面する事になっている。

こうした思考様式は「ハノーファー王国(1714年から1837年にかけて英国と同君統治状態にあり、普墺戦争(1866年)に敗れてプロイセン王国に併合されるまで存続)」経由でドイツが受けてきた英国からの影響の総決算とも目されている。 - この解決方法を不可能とする状況を、まさに「実際の苦境に置かれた人々を視野外に追いやる事で済まそうとする「特権階級=政治的エリート層=インテリ・ブルジョワ階層」の傲慢」が生み出してしまう。ジョルジュ・ソレル(Georges Sorel、1847年〜1922年)が「暴力論(Réflexions sur la violence、1908年初版)」において鋭く告発したのがまさにそういう状況だった。彼は現代における階級闘争を、支配階級の上からの権力(フォルス)と、被支配階級の下からの暴力(ヴィヨランス)との闘争としてとらえ、暴力を野蛮で破壊的とする考えを批判し、世界を救う創造的な力であると肯定しジャコバン派的伝統の復活を訴えた。どうしてかかる状況に追い詰められたかというと、普仏戦争(1870年〜1871年)敗戦に伴う第二帝政(Second Empire Français、1852年〜1870年)崩壊、パリ・コミューン(仏: Commune de Paris、英: Paris Commune、1871年)殲滅による急進共和派一掃、(選挙においては組織票動員で必ず勝利を納める)王党派の分裂といった偶然の積み重ねによって漁夫の利的に政権獲得に成功した新興産業階層(第二帝政時代に急伸した「二百家」あるいは「権力に到達したブルジョワジー」と呼ばれるインテリ=ブルジョワ階層)が第三共和政(Troisième République、1870年〜1940年)時代に労働運動、すなわち議会政党の政治家(社会民主主義)や労働貴族(黄色組合)をも牛耳る事に成功した閉塞的状況の到来こそが全ての元凶だったと目されている。

*同様の閉塞的状況がドイツやイタリアにも存在したが故にファシズムやナチズムという政治運動は「市民」の支持を得たのである。

*興行史的には、少なくとも当初は自然主義文学の延長線上において「(貧民街に屯している様な)フランス有識者層の視野外に追いやられている人々を扱ったプロレタリアート芝居」を目指し、官警から徹底的弾圧を受けたグラン・ギニョール恐怖劇場(Le Théâtre du Grand-Guignol、1897年〜1962年)」の歴史と深く関わってくる。これまでの歴史を通じて「ニ百家」あるいは「権力に到達したブルジョワジー」と呼ばれる、今日までフランスを牛耳り続けている政治的エリート階層は政権打倒運動が「支配階層や被支配階層の可視化」を契機として勃発する事実を警戒する様になっていた。近年まで移民についての統計データをあえてまとめない方針を貫いてきたのも、おそらくこの流れに該当する。

*ナチスのユダヤ人迫害本格化を契機にアメリカに亡命したピーター・ドラッカーはナチズムの本質を「政敵の徹底的戯画化と(「ええとこどり」によって矛盾だらけとなる)自陣営の徹底的不可視化」と看過しているが、そうした戦略の第源流もまたフランスにあったという事になる。彼らは「有識者層が視野外に追いやった人々」については、あくまで(現実の政治に関与してこない)ファンタジーの世界の住人として扱おうとする傾向が今日なお根強い。

- 当然、ならば六月暴動(1832年)に際して「ABC友の会」が嬉々として(急進共和派のシンボルたる)赤旗を降って玉砕していくヴィクトル・ユーゴーの「レ・ミゼラブル(Les Misérables、1862年)」とは一体何だったのかが問われる事になる訳だが、この作品の歴史自体が実に複雑怪奇だったりする。

*まずヴィクトル・ユーゴー(Victor, Marie Hugo、1802年〜1885年)自身のプロフィールがややこしい。父親はフランス革命以来の軍人で筋金入りのボナパリスト。その一方で母親はナントの資産家の娘で筋金入りの王党派。だからルイ18世から年金を貰う身分ながら復古王政時代の懐古趣味に嫌気が差して古典演劇の約束をことごとく破った戯曲「エルナニ(Hernani、1830年)」を発表したところ、これを歴史的画期として熱狂的に支持する若手芸術家集団「青年フランス」が結成されて7月革命(1930年)の荒波を乗り越える事に成功。ただし政権簒奪に成功したオルレアン王室から重用される様ぶなった為に「国王や教会の伝統的権威に対する徹底叛逆」を標榜した彼らがやがて時代遅れとなって全滅していく過程については傍観者に徹している。*熱狂的なボナパルティストでもあった為、2月革命(1848年〜1949年)に際してはルイ・ナポレオンに心酔し、その大統領就任に手を貸した。ただい以降の党争に破れベルギーへの亡命を余儀なくされる。「レ・ミゼラブル」を執筆したのは主にこの時期で、物語後半の主人公たるマリウスが「父はボナパルティストで、母は王党派」なのも「六月暴動」に際して「ABC友の会」が壮絶な玉砕を遂げる最中、このマリウスだけが(ジャン・バルジャンに救出される形で)生き延びるのも自らの人生を投影した結果と考えられている。

*ミュージカル版からは想像もつかないが、実は原作の主筋は「(社会的制約のせいで先天的犯罪者として前半生を生きざるを得なかった)ジャン・バルジャンが(過去の履歴抹消によって本来の才覚が発揮可能となり)経済的にも政治的にも成功する(ただしフランスでの成功には限界がある事も悟りアメリカへの移住を検討する)」「その事実を当初は認められなかったジャベール警部は、やがて自らの過ちに気付いて自殺する」といった内容。そもそもジャン・バルジャンも、ジャベール警部もバルザック「人間喜劇シリーズ」に登場する怪盗ヴォートランも、名探偵シャーロック・ホームズも「泥棒紳士」アルセーヌ・ルパンも、徒刑囚の密告屋から初代パリ警察署長に成り上がり引退後私立探偵の草分けとなったフランソワ・ヴィドック(Eugène François Vidocq、1775年〜1857年)の回顧録発表の衝撃の産物だったりする。

フランソワ・ヴィドック - Wikipedia*これだけ複雑怪奇な歴史的制約を抱えた作品をフランス人自身は「革命賛歌ミュージカル」に仕立て様などとは思いつきもしなかった。それを成し遂げたのは「まだまだ革命コンテンツの展開に幻想を抱いていた」1980年代の英国だったし、かつまたそれを感動場面だけトリミングしたミュージカル映画に仕立て上げたのは「英国連邦のさらなる辺境」オーストラリアだったという次第。そして「ウルヴァリン(元来は「カナダ人」設定)俳優」として名高いヒュー・ジャックスマンが「サーカスの始祖」P.T.バーナムを演じる展開に。

*その一方で現実は厳しく「ウォール街を占拠せよ(Occupy Wall Street)運動(2011年〜2012年)」も「2013年トルコタクシム広場選挙運動」も「2014年香港反政府デモ(「雨傘革命(Umbrella Revolution)」「雨傘運動(Umbrella Movement)」「和平佔中(セントラルを占拠せよ)運動」)」も国内における急進左派の孤立を招きつつ占拠者達のバリケードが「Do you hear the people sing?」を合唱しながら警官隊に粉砕され玉砕していく場面が繰り返し世界中に放映される展開となった。それを通じて「急進左派=台湾の「ひまわり学生運動」の様に体制側と慎重に落とし所を探り合う動きを一切拒絶し「Do you hear the people sing?」を歌いながら警官隊に粉砕され玉砕していく事自体に快感を覚える変態狂人集団」なるレッテルが成立し、近年ではこういう場面で「Do you hear the people sing?」を歌う事自体が不吉なので忌避される傾向にあるとも。さて「Greatest Show」はその代替案として広まる事になるや否や?

*そもそもこの系譜において英国本土は既にロヒンギャ問題同様、完全に他人面を決め込んでいる。例えば革命期のロンドンとパリを舞台に選んだディケンズ「二都物語(A Tale of Two Cities、初版1859年)」を下敷きとするクリストファー・ノーラン監督映画「ダークナイト ライジング(The Dark Knight Rises、2012年)」においても「革命勃発によって可視化された人々」は酷い振る舞いしか見せないのである。

二都物語 - Wikipedia

かくして2018年に「一切ブレーキを踏まない無謀さを印象付けつつ、実は背後で慎重に弾道計算が行われている」コレに至る訳です…

まさしく「どんなに堅牢に見える壁にも壊れたブロックは存在する」とか「夜を駆け抜ける家出娘が居たっていい」なるパワーワードは、こうした展開の産物だったという次第。

さてディズニー・グループは、かかる「オーストラリア組の挑戦」をどういう形で受け止める形になるのでしょうか?