英国産業革命を牽引したマンチェスター。そもそも英国毛織物産業の発祥地でもありました。しかし過去にさかのぼるほど「ランカシャー地方のオランダ移民の多かった地域」程度の存在感しかなくなってしまいます。

その代り「ビートルズを生んだランカシャーの港町リバプール」「ハリー・ポッターを生んだスコットランドの首都エジンバラ」「フランネルの起源はウェールズ」「スティーヴンソン「宝島(Treasure Island、1883年)」でお馴染みの船乗りの伝統的好物、ランカシャー産の牛乳チーズ(チェダーチーズに負けてない!! ポートワインやシェリー酒やミルクティーで召し上がれ!!)」なんて言葉がネット検索に引っ掛かってきます。そして…

英国風チーズトースト…チーズ、ピ一ル、卵黄にウスターソースを混ぜてパンに載せて焼いたもの。

ウスターソース - Wikipedia

ウェールズ風チーズトースト…チーズに粉マスタードを混ぜてパンに載せて焼いたもの。隠し味にビールが使われる事も。

ウェルシュ・レアビット(Welsh Rarebit)…ウェールズの名前を冠したチーズトースト。「シェパーズパイ(shepherd's pie:羊飼いのパイ)またはコテージパイ(cottage pie:田舎のパイ)=牛肉(または羊肉)をマッシュポテトのパイ皮で閉じたミートパイの一種」同様、18世紀から文献に登場する伝統的庶民料理/パブ料理.。「ウェールズの」という形容詞には「偽物の」という用例があってウェールズ起源とは限らず「偽物の兎肉料理」が語源とも。実際「チェダーチーズが欠かせない」とされる事もある。

英国人、これちゃんと区別ついてんの? とりあえず綿織物中心の英国産業革命を支えたランカシャー(マンチェスター・リバプール)、ウェールズ、スコットランド(エジンバラ)といった地域が海運と運河のネットワークによって一つの文化圏としてまとまりを保ってる景色が何となく浮かび上がってきた次第。ただし…

今日のネットで「マンチェスター」と「オランダ」の関係についてキーワード検索をかけてもサッカーの話題しか引っ掛かりません。そして、ただひたすら「薔薇戦争」「薔薇戦争」「薔薇戦争」…

薔薇戦争(Wars of the Roses、1455年〜1485年/1487年)

ヨーク家とランカスター家の権力争いであるこの内乱は、30年以上も続く事によってイングランド国土を荒廃させたとされるが、それは新たに成立したテューダー朝が誇張して広めたプロパガンダに過ぎない。他国の戦争や内乱と異なり、抗争を行う貴族たちは臣民の支持を得るために彼らを戦いに巻き込むことを避けており、同時代のフランスの歴史家フィリップ・ド・コミュンヌはイングランドでは田園も建物も破壊されなかったと述べている。戦闘行動自体も合計で428日間に過ぎなかった。戦闘はごく短期間のものが時間を置いて断続的に続いたのであり、攻城戦やそれに伴う略奪は少なく、1460年の北部兵を率いたマーガレット王妃の反攻時の例外的な略奪も、現存する当時の記録からはわずかな影響しか認められない。この内戦の30年間、民衆の生活はほとんど脅かされておらず、ヘンリー7世は良好な状態の国土を継承できた。

薔薇戦争の結果、貴族がほとんど絶滅したかのように説明されることがあるが、実際の減少は25%程度であり、少ない数字ではないが「絶滅」という表現には当たらない。家門断絶の理由も、嫡出男子を欠いたことが戦死や処刑と同程度に存在した。

一方で、この時代以前の大貴族(公爵家と伯爵家)がほとんど姿を消したのも事実である。ヘンリー7世は貴族数を抑制し、1485年の即位時の50家が、1509年に死去した際には35家になっていた。断絶した貴族の所領は王領地化され、王室財政の強化に資された。

ヘンリー7世は貴族の私兵である扈従団の抑制を図り、最初の議会で貴族たちに扈従団を保有しないことを誓約させ、1504年には「揃い服禁止法」を出している。もっとも、その治世中には疑似封建制度を完全に解体することはかなわず、譲歩を余儀なくされることもあり、部分的・個別的な規制に留まっている。大貴族パーシー家をはじめとする在地貴族が根を張り、王権の支配の弱かった北部については、1489年にノーサンバランド伯ヘンリー・パーシーが横死すると、これを好機にサリー伯トマス・ハワードを送り込み秩序回復に成功した。

*代わって「王室の藩屏」の役割を担わされたのがジェントリー階層であり、その意味では「英国の旗本」と言えるかもしれない。モンゴル世界帝国も清王朝も徳川将軍家も「旗本」の有効活用に失敗したが大英帝国は「うまくやった」。その鍵が「軍役からの解放(戦う事でしか身が立てられない不器用な家は容赦なく淘汰)」というのは大変興味深い。地方統治においては、国王にとって危険な貴族に頼らず、ジェントリ(郷紳)に依存しようとするランカスター朝、ヨーク朝からの政策が踏襲されたが、その達成には長い時間を要することになる。ジェントリは無給の治安判事として地方行政の中心的役割を担い、有能な者は中央の国王評議会にも起用された。身分の枠にとらわれない実用主義の人材登用がテューダー朝の特徴となる。

*英国では地方の揉め事を検断する巡回裁判が「コモン・ローによる国家規模での法的統一」に重要な役割を果たした。日本でいうとこれは「平安時代における従来の行政単位を超えた海賊や山賊の跳梁が、同様に従来の行政単位を超えて彼らを退治する追捕使なる臨時任命の令外官を932年に誕生させ、12世紀末頃までにこれが諸国に常設される惣追捕使(総追捕使)に発展し、1190年には源頼朝が日本国惣追捕使に任命され、その任免権を一手に掌握した事が武家政権を基礎付けた」歴史に対応しそう。ライシャワー「日本史」は「神聖ローマ帝国を分割統治していた領邦国家群と異なり、江戸幕藩体制は法理念の全国規模での共有なら下手な絶対王政より完成の域に近づいていた。徳川将軍家が圧倒的絶対君主の条件を全く満たしてなかったにもかかわらず、お家騒動を起こしたり領民が大規模な一揆を企てたりする「全体秩序を脅かす」大名なら容赦なく改易やお取り潰しに出来たのはそういう事で、だから明治維新がスムーズに進行したのである」とする。フランス絶対王政や神聖ローマ帝国が近代化に際して内紛や独立戦争を大量に抱える事になったのはこれが出来ていなかったから。英国や日本の様に前近代秩序の完成度が高かった国はこの壁なら比較的容易に乗り越える事が出来たが、代わりに現代社会の基準では「前近代の遺物」を抱え込む事になった。割とこれが国際的コンセンサスだったりする。まぁ「遺物」は有効活用さえされたら「遺産」に化けたりもするのだけど。

ヘンリー7世以降、テューダー朝は王権の強化を通した絶対王政の基礎を固めてゆくが、イングランド王は古来からの慣習法(コモン・ロー)や議会による制約が強く、同時代のフランスやスペインの様な強力な中央集権の完成には至らなかった。

*上掲の観点から「コモン・ローや議会政治の発達がフランスやスペインの様な強力な中央集権の完成を阻んだ」事は、むしろ英国の歴史展開に良い方向に働いたと考える。割と「それでうまくやった」国が希少なので、まとまるべき所ではまとまらねば、なのである。

イギリス・ランカシャーのシティであるシティ・オブ・ランカスターの主要エリア。市の総人口は45,952人(2001年)。ランカスター都市圏では133,914人の人口がある。長くランカシャーの商業・文化・教育の中心地となってきた。かつてのイングランド王家の一つ、ランカスター家は『ランカスター公』の称号に由来する。現在ランカスター公の称号を保持しているのはエリザベス女王で、ランカシャーに広大な所領を保有している。

1193年に商業の町として最初の特権が与えられたが、市に昇格するのは1937年まで待たねばならなかった。

ランカスターの名前は城の名前に由来する。町のそばを流れるルーン川(古いケルト語が語源)にも由来する。ルーンの城の町という意味の古い名前『ロンカストラ』(Loncastra)が進化して、現在のランカスターとなった。ランカスター城は13世紀に一部が建てられ、エリザベス1世が拡張し、古代ローマ帝国の要塞跡に建つ。城は1612年の悪名高いペンドル魔女裁判の場所でもある。城に置かれた法廷はロンドン以外の場所で最も多い人々を絞首台に送ったため、『縛り首の町』というあだ名で呼ばれた。

ランカスター家の紋章は赤バラであり、ランカシャー州花のレッド・ローズ・オブ・ランカスター種は、白バラであるヨーク家の紋章と似ている。これらの名前の由来は15世紀の内戦、ばら戦争時代からのものである。

市にある建築物の多くは19世紀からのもので、イギリスでも有数の活発な港となってからだった。ランカスター港は、イギリスで第4位の奴隷貿易港だったのである。しかし港の繁栄は短期間で、川からの沈泥で港が埋まり始めてから衰退を迎えた。モアカム、グラッソン・ドック、サンダーランド・ポイントは、この繁栄の時代にできた村である。ヘイシャムが現在地域の主要港である。

近年、『ばらの争い』はランカシャーとヨークシャーのスポーツ試合の中でライヴァル同士を表す言葉となってきた(都市としてのランカスターとヨークの争いではない)。毎年開催されるランカスター大学・ヨーク大学の競技大会は『ローゼス・トーナメント』として、1965年の二大学間のボート・レースから始まり現在に至っている。2007年度はヨーク大学の勝利であった。

飼料、テキスタイル、化学工業品、家畜生産、製紙、合成繊維、農業機械、牽引自動車、鉱物繊維などが生産される。近年、情報工学と電気通信分野の会社が市で出資している。最近までリーボックのヨーロッパ本部が置かれていた。リーボックがアディダスに合併・吸収されると、その管理部門はボルトンやストックポートへ移された。

そもそもマンチェスターもリバプールも近代以前はランカスターの一部だったんですね。それが産業革命後の急発展を受けて分離独立。今ではマンチェスターとリーズの戦いが「薔薇戦争」と呼ばfれてる辺り大変ややこしいです。それでは「マンチェスターの好敵手」リーズとは?

イングランド・ウェスト・ヨークシャーのシティ・オブ・リーズの中心エリア。ウェスト・ヨークシャー地方に位置する工業都市で、エア川沿いに位置し、近隣都市としては、約15キロ西にブラッドフォード、35キロ北東にヨーク、60キロ南西にマンチェスター、50キロ南にシェフィールドが存在する。人口は約71万5千人(中心部の人口は約43万人)。ロンドンから鉄道利用で2時間15分の場所に位置している。かつては毛織物、綿織物産業で発展していたが、現在は機械・印刷・化学・電子工学など様々な部門で工業の発展がみられる。銀行・保険会社も集中しており金融都市としての性格も有する。

イングランド内で3~4番目に大きな都市と言われているが、町の中心から30分も車で走れば、牧草地に羊が群れて草を食んでいるヨークシャーの田舎の景色が広がる。国立公園のヨークシャー・デールはイギリスの中でも主要なトレッキング・スポットとしても有名である。

中世中期においては農業が中心であったが、百年戦争が行われた14世紀ころよりフランドルから毛織物の技術が持ち込まれた。テューダー朝の時代には、羊毛、毛織物の生産で栄えたほか、交通路の結節点として流通拠点としての役割も果たした。

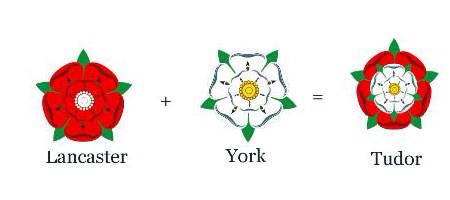

ヨークシャーの紋章として、白いバラが使われているが、これはヨーク家の紋章に由来するものであり、リーズ市内のいたるところで見る事が出来る。かつてこの白薔薇を家紋とする、ヨーク家と、赤薔薇のランカスター家が争った際には、この両家の家紋から「薔薇戦争」と名付けられた。ヨークシャーは白薔薇であるが、マンチェスターを中心とするランカシャー地方の紋章は赤薔薇で、今でも仲が良くないのはこうした歴史的背景によるものである。実際、サッカークラブのリーズ・ユナイテッドとマンチェスター・ユナイテッドの試合は「ローズ・ダービー」と呼ばれるほどで、ペニン山で分けられたリーズ対マンチェスターは、イングランド内でも対抗意識の激しい2都市である。

産業革命の進展にともなって交通網の整備はさらに進み、1816年にはリーズ・リヴァプール運河、1848年には鉄道が開通した。

近年リーズは「北の首都」とも最近は呼ばれ、金融経済の中核をなす都市として目覚しい発展を遂げている。19世紀来の羊毛産業が不振になると産業転換を図り、現在はIT、金融等の経済都市として成長を遂げている。経済紙の調査によると、リーズはヨーロッパの都市で最も成長率の高い都市として認められ、観光面でもヨーロッパで注目度の高い都市として賞を受賞した。

リーズはグレートブリテン島のほぼ中央、ウェスト・ヨークシャーの都市ですが、西隣のマンチェスターの「ランカスター家」の家紋が赤薔薇、ヨークシャーの「ヨーク家」の家紋が白薔薇で、両家の、王位をめぐる争いがいわゆる薔薇戦争。

現在でもヨークシャーの紋章は白薔薇、ランカシャーの紋章は赤薔薇で、伝統的にライバル同士なんだそうです。

サッカーの「リーズ・ユナイテッド」と「マンチェスター・ユナイテッド」の試合なんて、いわゆる伝統の一戦、というか、あっちサッカー熱凄いから想像を絶する戦いが…

第二次世界大戦期に「ヨーク公(Duke of York)」から英国王になったジョージ6世(King George VI)は「ヨークの歴史はイングランドの歴史である(The History of York is the history of England.)」と述べている。ヨーク地方は、古代ローマ人によるブリタニア建国、アングロ・サクソン王国、ヴァイキングの侵入、そしてノルマン人による征服、国教の誕生、薔薇戦争、清教徒革命、産業革命と英国史の主要舞台となってきたからである。英国史上最大級の戦いとされるスタンフォード・ブリッジの戦い(1066年)、スタンダードの戦い(1138年)、ウェイクフィールドの戦い(1460年)、タウトンの戦い(1461年)、マーストン・ムーアの戦い(1644年)も全てこの地方で戦われている。

先史(ケルト)時代からローマ時代へ

そもそもローマ人が紀元前1世紀に進入してくる以前のイングランドに言及した文献史料自体が少ない。それも農耕に適した土地が広がり、大陸と盛んに交易を行ってきたイングランド南部に集中している。農耕に向かないイングランド北部でも各地から青銅器時代か新石器時代まで遡ると推測されている遺跡が発見されているが、その意味や役割はほとんど解明されていない。当時のヨーク地方東部では、大陸のラ・テーヌ文化の影響を受けたと思しきケルト人集団のアラス文化(Arras culture)が知られている。鉄器時代後期に栄えたとみられ、ヨークシャー台地と当時はまだ湿地帯だった南北の低地一帯に戦車葬(Chariot burial)と呼ばれる墳墓遺跡を残した。特にウェットワング遺跡(Wetwang Slack)の存在は重要で、ここにおいて紀元後40年頃の貨幣が発見されている。おそらくローマ以前のイングランドにおける貨幣流通の北限だったのであろう。彼らには死体を湿地に埋める風習があり、人身御供が行なわれていた可能性も指摘されている。

ヨーク地方の北部のスタンウィック(Stanwick)でもイングランド北部を代表するオッピドゥム(ケルトの都市)遺跡が発見された。本格的な遺跡調査が行なわれたのは1950年代になってからで、紀元前50年から紀元100年頃のものと推定される銅製の馬用の仮面が発見されている。

紀元後40年代に入るとローマのイングランド侵攻が始まり、彼らの記録を通じて当時が偲べる様になる。ローマ人がヨーク地方にまで到達したのは紀元後70年代で、その頃のヨーク地方は大部分がブリガンテス族(Brigantes)支配下にあった。当時のイングランド・ケルト人における最大勢力にしてローマ人から「ブリタニアでもっとも戦闘的な部族」と認識していた。スタンウィックを中心にヨーク地方の北部から西部にかけてを影響圏に置いていたと考えられている。

その一方でヨーク地方東部はハンバー(Humber)に近いペトアリア(Petuaria)を本拠とするパリシ族(Parisi)の領域だった。おそらくフランス(ルテティア)のゴール人の一派パリシイ族(Parisii、フランスの首都パリの名のもとになった部族)と関連があるとされている。彼らがローマに恭順した為にペトアリアはパリシ族の「国都(ローマ人の呼称では「キウィタス」)となった。現在のブロー(Brough)である。

ローマ皇帝クラウディウスが西暦43年からブリタニア遠征(Roman conquest of Britain)に着手。イングランド南部がローマによって征服されると、ヨーク地方を支配下に置くブリガンテス族もローマ帝国に恭順して属国として生きながらえる道を選んだ。当時のブリガンテス族を率いていたのは女王カルティマンドゥア(Cartimandua)と、その夫ウェヌティウス(Venutius)。しばらくは相応の蜜月状態が続いたが、やがてカルティマンドゥアは、夫のウェヌティウスの小姓ウェロカトゥス(Vellocatus)に通じるようになり、ウェヌティウスを退けてウェロカトゥスを新たな夫に迎える。ところがこのウェヌティウスなる人物、かねがねローマの属国である事を不満に思っており、これを機に部族を煽動して女王とローマ人に反乱を起こしたのだった。反乱は一旦鎮圧されたものの、二度目の蜂起でウェヌティウスは女王をその座から追い落とし、自らが部族の王となった。ほどなくローマ軍のケリアリス将軍がこれを討伐。西暦71年にはウェヌティウスも敗走し、ヨーク地方全域がローマ支配下に入ったのである。その後ブリガンテス族は中心地(国都キウィタス)をアルボロ(Aldborough)のIsurium Brigantumに移した。古代ローマのプトレマイオスは著書「地理学(Geographia)」に「ブリガンテス族の「ポリス」9箇所のうち、6箇所が当時のヨーク地方に属していた」と書き残している。ローマ人はブリタニア全土を二分割し、南部にロンディニウム(現在のロンドン)を州都とする上ブリタニア州(Britannia Superior)、北部に城塞都市エボラクム(Eboracum、現在のヨーク市の古名)を州都とする下ブリタニア州(Britannia Inferior)を設置した。下ブリタニア州は広大なローマ帝国が対峙する辺境のうち一番最後に征服された最前線である。北の「蛮族」カレドニア(スコットランド)人に備えて軍団が常駐し続けたせいで、ローマ時代のエボラクムは古代ローマ史上に幾度も登場する事となった。ローマ皇帝セウェルス(在位193年〜211年)は、没する前の最後の2年間をエボラクムで過ごしながらローマ帝国を治めている。コンスタンティウス1世もまた360年にヨーク地方を訪れ、そこで没っした。その息子でキリスト教を公認してその後の政治的社会的発展基盤を用意したコンスタンティヌス1世が即位を宣言したのもまたエボラクムであった。

ローマ人が主要拠点を結ぶ石畳の道を整備したので、ヨーク地方は東回りのアーミン街道(アーミン・ストリート(Ermine Street))がエボラクラムを中継地として南北を縦貫する様になった。アーミン街道は途中でハンバーを船で渡る必要があり、季節によっては荒天で長く足止めされることがあるため、迂回路としてローマ古道(ローマン・リッジ(Roman Ridge))も敷かれている。この街道は北方へ伸び、カタラクトリウム(現在のカタリック(Catterick))で分岐してカレドニア(現在のスコットランド)へ向かっている。ローマ人が築いた街道はその撤退後も長きに渡ってイングランド北部の大動脈の役割を果たし続ける事になる。ローマ人はまたヨーク地方の北東海岸(ノース・ヨーク・ムーアの沿岸部)に信号所を整備した。

ゲルマン民族大移動に端を発する衰退によって辺境を守る兵力を維持できなくなったローマ帝国は5世紀初旬に撤退。こうしてローマによるブリタニア支配は終焉を迎える事になったのである。

この時代のキリスト教文化…イングランドへのキリスト教伝来はアイルランド経由のケルト風キリスト教と、ローマ経由のカトリッの2つの異なるルートで達成された事が知られている。このうちアイルランド経由のそれはケルト文化を色濃く反映していて異教的要素ももち、カトリックとは切り離されて独自発達を遂げたものだった。ローマのカトリックが支配体制と結びついて少なからず世俗化していたのに対し、ケルトのそれはあくまで世俗からの隠遁を希求し、孤立した修道院にひきこもって規律と信仰の生活を送るのを至高としてきた。その為に彼らの修道院はそれぞれ孤立を求め、相互のつながりもなく、ローマのカトリックのように組織化される事も無かったのである。

ケルトの復活とノーサンブリア王国の繁栄

これに続いた七王国時代については、文献史料が乏しく詳細が分かっていない。ヨーク地方には最初ケルト人の小王国群が興った。ヨーク市近辺のエブラク国(Kingdom of Ebrauc)や、西ヨーク地方(West Yorkshire)のエルメット王国(Kingdom of Elmet)などの名が知られる。しかしローマ人と入れ替わるようにアングロ・サクソン人と呼ばれる「蛮族」が侵入してきて各地に「七王国」を建てた。ヨーク地方でも560年にアングル人のエリ王(Ælla of DeiraないしÆthelric of Deira)がデイラ王国(Deira)を建国している。その版図はおおむね南はハンバー、北はティーズ川にかけての地域であり、後のヨーク地方にほぼ相当。北隣に建国されたバーニシア王国(Bernicia)と戦争を続けてきたが7世紀に入るとバーニシア王とデイラ王女の結婚によって王国が統合されノーサンブリア王国となる。「エボラクム(Eboracum)」がアングロサクソン風の表記で「エオフォヴィック(Eoforwīc、Eoforwic)」へと転訛していったのはこの時期とされる。

それまでケルト人のエルメット王国はアングル人と果敢に戦い独立を保ってきた。しかし7世紀初旬、ノーサンブリア王国のエドウィン王(Edwin of Northumbria)がエルメット国王カラタクス(Caratacus,Ceretic of Elmet)を駆逐してその王国を併合。これによってノーサンブリア王国は、西はアイルランド海から東の北海まで、北はエディンバラから南はハラム周辺(Hallamshire、現在のシェフィールド一帯)までを版図を広げる事になったのである。エドウィン王時代にヨークを王都とするノーサンブリア王国は最盛期を迎え、イングランド南部のウェセックスまで影響下に置く事となった。この時代のキリスト教文化…アングロ・サクソン人はローマのキリスト教に帰依してそれを国内支配に利用した。ローマから司教を招聘して国内のカトリック化を進めようともしたが、その振る舞いが旧来の土着キリスト教との衝突を招いてしまう。663年には当時最も勢力が大きかったノーサンブリア王国のオスウィユ王(Oswiu)の仲介によって両者の会談がヨーク地方にノーザンブリア女王が設立したウィットビー修道院(Whitby Abbey)で行なわれ、その席上でイングランドのキリスト教のあり方が決定づけられた(ウィットビー宗教会議)。

ミンスター教会の建設…最初のそれは、627年にエドウィン王が洗礼を受けた時期に建てられた。エドウィンはこの小さな木造教会を石造りに再建させたが633年に敗死し、石造りのミンスター完成の義務は後継者オズワルドに引き継がれる事になる。当時のノーサンブリアはイングランドでもカトリック文化が最も進んだ地域となっており、ヨーク大聖堂の原型が既に存在していたばかりか大司教区(Archbishop of York)も設置されており、これがヨークに知識階級を集めていたのである。

ヴァイキング来襲と「ヨルヴィック王国」の繁栄

9世紀に入るとヴァイキング(北欧諸族の略奪遠征)がノーサンブリア王国も脅かす様になる。小集団を率いる様々な族長が入れ替わり立ち替わりブリテン島に襲来し続けた。ノーサンブリア王国の人々は彼らを「大異教徒軍(Great Heathen Army)」と呼んでいたが、9世紀後半になると襲来したまま制圧地にそのまま居着く様になる。当時のノーサンブリア王国は権力争いで揺れており、彼らはこれに乗じて王国有力者を倒し「傀儡王エグバート(Ecgberht I of Northumbria)」を立てる事にまで成功した。869年以降はノーサンブリア王国のさらに本格的な征服が始まる。これを率いた主導者としてはデーン人のハーフダン・ラグナルソン(Halfdan Ragnarsson,?〜877)などが有名。ラグナルソン率いる部隊は「エオフォヴィック(Eoforwīc、Eoforwic、ヨークの古名)」を奪取してデーン人風の表記「ヨルヴィック(Jórvík)」に改名。これを王都に定めてノーサンブリア地域の南部一帯(大雑把にいってヨーク地方の境界そのもの)を支配下に置く事に成功する(デーン人のヨルヴィック王国)。デーン人たちはさらにイングランド中を荒らしまわり、その影響下に入った地域はデーンロウ(Danelaw)と呼ばれ、最盛期にはおおよそ最辺境のウエセックス王国を除くイングランド全域を支配下に置いていた。そして広大な交易路を築いて繁栄し、ブリテン諸島や北欧のみならず地中海世界や中東とも交易を行った事で知られている。デーンロウ(Danelaw)…現在ではヨークから南、ロンドン北方に至るイングランド東部を指し、これは当時のノーサンブリア地方全域とミッドランド地方南東部に該当する。レスター、リンカン、ノッティンガム、スタムフォード、ダービーを含む為に五市地方(Five Boroughs of the Danelaw)と呼ばれる事も。アングロ・サクソンの法制とは異質な慣習法や独自の方言、風習が残った。

*以降も続く「ノルマン・コンクエスト」を正当化する正統派王国史観への反逆。でもこれ「アストゥリアス貴族(西ゴート王国末裔)やロンバルディア貴族(ロンゴバルト王国末裔)やブルゴーニュ貴族(ブルグント王国末裔)と仲良くしていた北欧諸族」という光景とは大変相性が良い。その一方で(以下にも活写される様に)ノルマン朝イングランドは「同族」の筈のデーン人はおろか「故郷」の筈のノルマンディ公国とも喧嘩ばかりしている。10世紀になるとさすがのヨルヴィック王国もその勢力を弱めたが、この時期の王としてエイリーク血斧王(Eric Bloodaxe、885年〜954年)がその名を残している。この人物はデーン人ではなくノルウェー人であり、もとはノルウェー王だったが10世紀中頃にヨルヴィック王国の国王に即位し、デーン人を恐怖政治で統治した。同時期南ではアングル人のウェセックス王国が優勢となり、北方にまで影響力を及ぼす様になる。ウェセックス王はヨルヴィック王国住民に服属を要求すると、血斧王の恐怖政治を嫌うデーン人住民はすんなりアングル人に従う事を承諾。かくしてヨーク地方を含む旧ノーサンブリア王国の領域がウェセックス王国の属国となり、ウェッセックス王が「イングランドの王」を名乗る様になる。ウェセックス王国はこれを属国の国王が治める王国としてではなく、貴族の領地として分割してそれぞれに一定の自治を認めたのだが、その際にヨーク地方ではノルウェー人の伝統的なやり方でヨーク地方を治めることを認め、法を定めることを含め貴族の自治を許している。

この時代のキリスト教文化…ヴァイキングの侵略によって各地の教会や修道院は一時的に荒廃。特にイングランド北部でそれが顕著だったが、彼らが国家を建国して運営する様になって治安が安定すると南部で修道院が盛んに再建された。彼らは元来キリスト教徒ではなかったが、外国人としてイングランドを治める上ではキリスト教徒である方が有利なので教化を受容したのだった。

ノルマン・コンクエストと「北部蹂躙」

11世紀までに「イングランド王」がイングランドのおおよそを支配下に置くようになったが、1066年にはこれがノルマン人の魔の手によって簒奪されてしまう。

1066年にエドワード懺悔王が没するとハロルド2世が後継者として即位したが、彼の兄弟であるトスティグとノルウェー王のハーラル3世がイングランド王位を狙ってイングランド北部に侵攻。しかもこれらの軍勢はヨーク市南方で起きた「ファルフォードの戦い(Battle of Fulford)」によって地元ヨークの貴族連合軍を打ち負かしてしまう。そこでハロルド2世は軍勢を率いて北へ向かい、スタンフォード・ブリッジの戦いでトスティグとハーラル3世を破って敗死させる。だがその隙を突いて今度はノルマンディー公ギヨーム2世が王位継承権を主張してイングランド南部に上陸。ハロルド2世は南部へ急行してこれを迎え撃ったが、ヘイスティングズの戦いで敗死した。この結果、ギヨーム2世はイングランド王ウィリアム1世(征服王ウィリアム)として戴冠し、イングランド全域の征服に乗り出すのである。

北イングランド住民はこうしたノルマン人の侵略に果敢に抵抗。1068年にはノーサンブリアとマーシアの貴族がスコットランド王マルカム3世を担いで反乱を起こす。ウィリアム1世は2度に渡ってヨークを攻め落としが、北イングランドの人々は翌1069年に今度はデンマーク王スウェイン・エルトリットサン(Sweyn II of Denmark)を封じてヨーク奪還を試みた。スコットランドのマルカム3世もこれに呼応した為、ウィリアム1世は苦戦。しかしデンマーク王を買収して引き返させる事に成功するとヨークを焼き払い(アングロサクソン期から続いてきたヨーク・ミンスター教会もこの時の火災で致命的な損傷を受け、ノルマン人は更地に新たなミンスターを建て直したとされる)さらに北イングランドの徹底破壊を命じた。その結果1069年の冬にはヨークからダラムに至る地域の多くの村が焼き討ちされ、住民は撫で斬りにされた。作物、家畜、農機具に至るまで火をかけられ焼き捨てられた結果、翌1070年の春までに数えきれないほどの農民が寒さと飢えで死んでいった。歴史家のオーデリック・ヴィタリス(Orderic Vitalis)は、当時の北部では餓死者だけで10万人を超えたと推計している(英国史における「北部蹂躙(Harrying of the North)」)。その後新たなノルマン人領主達がヨーク地方に入り、バーンズリー、ドンカスター、ハル、リーズ、スカーブラ、シェフィールドといった新しい町を次々と建設。その一方でノルマン・コンクエスト以前からあった町のうち生き残ったのはブリッドリントン(Bridlington)、ポクリントン(Pocklington)、そして奇跡の再建を成し遂げたヨークくらいとされる。ヨーク地方は当初これらの領主達の手により北のスコットランドからの侵略に備える防衛基地として整備されたが、1080年頃の大司教トーマス1世の時代にミンスター教会を大聖堂に改築する建設が始まる。港を擁するヨークは羊毛を扱う商業中心地ととして繁栄を取り戻し、ノルマン朝三代目国王ヘンリー1世(在位1100年〜1135年)の時代に最初の特権を授け、イングランド及びヨーロッパでの貿易権を認証されている。この時代のキリスト教文化…ノルマン人貴族の征服王ウィリアムは「ローマ教会に従わないサクソン勢力を討つ」という大義名分を得てローマ教会の力を背景にイングランドの支配をすすめていった。その過程で反ローマ的だった土着キリスト教を刷新する為に古い修道院(abbey)や修道所(priory)を次々と破却し、現地宗教指導者層を自らの息がかかったローマ教会の司教にすげ替えていく。その一方で「サクソン王朝の後継者」を装う為に新たな修道院を建て続けた。ヨーク地方一円でもこの時期に数多くの古い修道院が遺棄され、新しい修道院が建てられている。こうして刷新された教会勢力はノルマン朝を外敵から守るようになった。例えば12世紀のはじめにはスコットランド人の侵入に対してヨーク大司教のサースタン(Thurstan)が民兵を率いて「イングランド王国軍」を名乗り、数で勝るスコットランド軍をノーザラトン(Northallerton)で打ち負かしている。イングランド王国とスコットランド王国の間で最初に起こった本格的な戦いであった(スタンダードの戦い(Battle of the Standard)。しかしその一方で11世紀に入るとグレゴリウス7世がローマ教会を改革し「ローマ教皇はあらゆる国王に優越する」と主張し始めた事からイングランドでも王とキリスト教会勢力の関係に亀裂が生じ始める。一方イングランドの庶民では古くからの非ローマ的キリスト教が継承され続けていたのである。

イングランドの羊毛文化…古代、ローマ人がイングランドに羊と毛織物を持ち込んだ。毛織物づくりはアングロ・サクソン人の侵入によって一度は滅びかけたが、ノルマン人がイングランドを征服すると再び盛んになり、中世にはイングランドの代表的な製品になった。ヨーク地方南西部では、ペナイン山脈を東西に横断する交通路として古くから小さな市場町が点在しており、家内工業で毛織物が作られている。毛織物は大陸へ輸出されてイングランドに利潤をもたらしたが、14世紀になると黒死病による人口減で需要が落ち込み、打撃を受けた。しかしその間、一部の地域では毛織物の技術改良や専門化がすすみ、競争力を高めていった。ヨーク地方南西部のペナイン山脈の裾野一帯もそうした地域にあたる。ペナイン山脈から湧き出る水は、軟水なので羊毛加工に欠かせない洗毛(scouring)や染色に適していたうえ、水量が豊富なので紡績のための水車も利用されて工業化(マニュファクチュア)されていった。ペナイン山脈からは漂白に用いるソーダも産した。ここで生産された毛織物は水運によって販路を拡大したのである。

*ただこうした毛織物がすぐ輸出商品になった訳ではない。英国が羊毛輸出国から毛織物輸出国に転じるのはあくまで14世紀にマンチェスターへと移住してきたオランダ移民達が輸出可能な国際競争力のある織り方を伝授して以降となる。ヨーク地方の人口はその後急激に伸びたが、1315年から1322年にかけてヨーロッパ全土を襲った大飢饉では、この地方も被害を蒙った。また、黒死病の禍は1349年にヨーク地方にも達し、人口の3分の1が失われている。

骨肉相食む無残な薔薇戦争の展開

15世紀イングランドを席巻した薔薇戦争は、このヨーク地方から始まった内乱である。「ヨーク家」と「ランカスター家」が争ったので現在でもスポーツなどでヨーク地方とランカスター地方のチームが対戦するときに「薔薇戦争」という表現が用いられるが、薔薇戦争はヨーク地方・ランカスター地方が争ったわけではなくイングランド全土が戦地になったのだった。実際にはヨークはランカスター家の主要拠点であり、ヨーク家の主要拠点はロンドンだった。つまりその因縁はむしろローマ時代の行政区分(ロンドンを首都とする上ブリタニアとヨークを首都とする下ブリタニア)や7王朝時代の対立(ウエセックス王国とノーサンブリア王国の対峙)ノルマン・コンクエストが引き起こした内戦(ロンドンに拠るノルマン人とヨークに拠るデーン人が激突)に遡ると考えた方が正解に近いのである。

実際、薔薇戦争は「ヨーク公」を首班とするヨーク党と「ランカスター公」を首班とするランカスター党の争いであり、ヨーク地方とランカスター地方の争いではなかった。「ヨーク公」も「ランカスター公」もイングランド王族の称号であり、「ヨーク公」の称号はデーン・ロー時代にヨーク地方を支配下に置いていたヨルヴィック王・エイリーク血斧王(Eric Bloodaxe)が954年にイングランド王国との合戦で敗死して王国が滅び、イングランドがヨルヴィックの王号を廃して新たに「ヨーク伯爵(Earl of York)」なる貴族号を設けた時代まで遡る。ヨーク伯爵領はおおむねヨーク地方全域であり、しばしば「ヨークシャー伯爵」(Earl of Yorkshire)とも表現されたが、この貴族号は12世紀中旬のいわゆる「無政府時代」にヘンリー2世 によって一旦は廃されてしまう。

しかし14世紀におけるプランタジネット朝英国王エドワード3世には、長子エドワード黒太子を筆頭に沢山の子供が生まれてしまったのである。そして本来は王位を継ぐはずのエドワード黒太子が父エドワード3世王よりも早死にしてしまうとエドワード黒太子の子リチャード2世が後継者となったが、懐柔の為にエドワード3世はエドワード黒太子の弟達に「ランカスター公」「ヨーク公(廃止された称号「ヨーク伯」を格上げして復活させたもの)」といった爵位を乱発。そして第2代ランカスター公がリチャード2世に背いて国外へ追放されたにも関わらず1399年にヨーク地方のホルダネス地域(Holderness)にあったレイブンスパーンの港町(Ravenspurn)へと舞い戻る。そして北イングランド諸侯の協力を得て、リチャード2世を囚え、南ヨーク地方のポンテフラクト城に幽閉して死なせてしまったのだった。そしてランカスター公は新たなイングランド王ヘンリー4世として即位しランカスター朝が開闢される。ヨーク家は最初ランカスター家の王を補佐していたが、次第に両者は反目する様になった。

両家はとうとう1455年にイングランドの王位をめぐって激突。第3代ヨーク公が反乱を起こして薔薇戦争と呼ばれる内戦が始まったのである。重要なので何度でも繰り返すが、この「戦争」はあくまで「ヨーク家(ヨーク党)」と「ランカスター家(ランカスター党)」の戦いであり、ヨーク地方(ヨークシャー)とランカスター地方(ランカシャー)に分かれて争ったわけではない。

ヨーク地方を領有していたネヴィル家(House of Neville)はヨーク家と縁戚関係にあったのでヨーク家の味方をした。シェリフハットン(Sheriff Hutton)やミドルハム(Middleham)といった北部に広大な所領を有しミドルハム城を本拠地としていたが、特に16代ウォリック伯ネヴィルは「キングメーカー」と呼ばれ名高かった。ヨーク家最後の王となるリチャード3世も生涯の大部分をこのミドルハムで過ごしているくらいである。他にはボルトン(Bolton)のスクロープ家(Scropes)、ダンビー(Danby)とスネイプ(Snape)のラティマー家(Latimers)、サースク(Thirsk)とバートン(Burton in Lonsdale)のモーブレー家などがヨーク家に与した。一方、ヨーク地方においてはスキップトン(Skipton)のクリフォード家(Cliffords)、ヘルムスレー(Helmsley)のロス家(Ros)、ヘンダースケルフ(Henderskelfe)のグレイストック家(Greystock)、ホルダネス(Holderness)のスタフォード家(Stafford)、シェフィールドのタルボット家(Talbot)などがランカスター家の側についた。

*ああ、ここで「英国史を振り回した妖姫」シリーズにどうして加わってるか外国人の感覚ではさっぱり想像もつかないアン・ネヴィル(Anne Neville、 1456年〜1485年)さんの名前が登場してくる訳か。明らかに「振り回した」というより「同族に振り回された」悲劇の人なんだけど、それを言い出したら「振り回した」とされる人達だって…そのあたりはまとめて同族責任という事で処理されちゃってる? 「鏡の国のアリス」に登場する「何の反省もなく堂々と牡蠣をモリモリ食べ続ける大工と、同情の涙を流しながら口元を扇で隠してより沢山食べるセイウチ(体も大きいし仕方ないよね?)。牡蠣が恨むべきはどっち?」というジレンマを思い出させる話。イングランド各地で戦われた薔薇戦争のうち、ヨーク地方が戦場となったのはウェイクフィールドの戦いやタウトンの戦いなどであった。サンダル城の目前で起きたウェイクフィールドの戦いでは、反乱の首謀者第3代ヨーク公が首を取られている。荒れ狂う吹雪の中で起きたタウトンの戦いでは2万8000人が殺され、イングランド史上最も死者の多い合戦となった。

ボズワースの戦いで戦死したリチャード3世はヨーク朝から出た最後のイングランド王である。最終勝者となったランカスター党のヘンリー・テューダーがヘンリー7世として戴冠し、ヨーク王女エリザベス(エドワード4世の娘)を娶って両家の争いに終止符を打った。このとき、ヨーク家の紋章だった白薔薇とランカスター家の紋章だった赤薔薇が組み合わされて、有名なテューダー・ローズの紋章が作られた訳である。その後の「ランカスター公」と「ヨーク公」…現在「ランカスター公」はイングランド国王が襲名することになっており、「ヨーク公(ヨーク大公、デューク・オブ・ヨーク)」は王家の次男が襲名することになっている。長男は「ウェールズ大公(プリンス・オブ・ウェールズ)」を襲名する。

スポーツの「薔薇戦争」…スポーツなどの分野では、ヨーク地方(ヨークシャー)のチームとランカスター地方(ランカシャー)のチームが対戦する場合にしばしば「薔薇戦争」に喩えられる。たとえばクリケット(County cricket)では、ヨーク州のチームとランカシャーのチームが対戦するときに「ローゼズマッチ(Roses Match)」と表現する。サッカーでは、マンチェスター・ユナイテッドとリーズ・ユナイテッドはそれぞれユニフォームのホームカラーが赤と白であり、両者の対戦を「薔薇戦争マッチ("War of the Roses" games)」と称する。

英国宗教革命とカソリック教徒迫害

チューダー朝時代に入るとイングランド王とローマ教会の関係はさらに悪化。16世紀にはヘンリー8世がローマ教皇と決別し、1536年に修道院解散(Dissolution of the Monasteries)を断行した。この時にヨーク地方でも多くの修道院が遺棄され、かつて宗教会議が開催されたウィットビー修道院(Whitby Abbey)もこの時に破却されている。これらの修道院跡は遺跡となり、今ではヨーク地方の観光名所となっている。世界遺産のファウンテンズ修道院跡もこの時期に放棄された。ヘンリー8世は国民にカトリックからイングランド国教に改宗するよう強いたが、カトリック住民の中にはこれを拒んで一揆を起こすものも現れた。なかでもヨーク地方に端を発する「恩寵の巡礼(Pilgrimage of Grace)」と呼ばれる抵抗運動の知名度は高い。エリザベス1世の時代になると、彼らは片っ端から捕まって処刑されていく。そうしたカトリック信者の中にヨークの女性マーガレット・クリスロー(Margaret Clitherow)がおり、後世殉教者として列聖されている。

16世紀ヨークを輝かせた羊毛産業…その中心となったのは「羊毛で出来た町(a city built on wool)と呼ばれたリーズだった。ほかにもウェイクフィールド、ブラッドフォード、ハリファクス、ハダースフィールド、シェフィールドといった町が羊毛産業で発展。ハルは対外輸出港として栄えた。当時の羊毛産業の隆盛を象徴するのが「ハリファックスの断頭台(ギロチン)」である。毛織物は最終工程で真水洗いを行い、それを板に乗せて乾燥させる。ハリファックスは以前は山間の小さな村に過ぎなかったが、16世紀に毛織物産業によって急速に発展した。ハリファックスの村では、いたるところで毛織物の乾燥が行なわれていたが、毛織物は非常に高価で売れるので、乾燥中の毛織物の盗難が後を絶たなかった。村の経済を圧迫するほどにまで盗難犯罪が増えたために、1541年に村では王の許可を得て丘の上に断頭台を設置、毛織物泥棒には過酷な処刑が待ち受けていると宣伝したのである。そしてこれが文献史料でのハリファックスの初出となった。

イングランド内戦時の王党派の活躍

17世紀のイギリスでは農村における貧富格差の拡大、対外戦争による財政悪化、プロテスタントとカトリックの対立、国王の失政などが重なって王党派と議会派が対立を深めた。その結果がイングランド内戦(清教徒革命)だった訳だが、ここでもヨーク地方の果たした役割は小さくない。

ヨーク地方も王党派と議会派の真っ二つに割れた。1642年7月、ヨーク地方南部ハルでとうとう両者が激突。ハルはもとより王党派で城内に軍事物資を蓄えていたので、それを手にするため国王チャールズ1世自らがヨークから軍を率いてきた。しかし議会派の支持者が門を閉じて王の入城を拒んだので戦闘となり、これを契機にイングランド内戦が始まってしまったのだった。英国史に名高い「ハル包囲戦(Siege of Hull)」がこれである。ヨーク地方北部は熱狂的なまでの強固な王党派に属しており、ヨーク市を拠点にリーズやウェイクフィールドを次々と攻め落としていった。以降はこれらの諸都市の争奪戦となったが、アドウォルトン・ムーアの戦いに勝利した王党派はヨーク地方のほぼ全域を手中に収める事に成功する。ハルだけが例外的に議会派の砦であり続け、議会派はこれを拠点に反撃へと転じた。1644年春にはスコットランド勢を引き入れてヨークを攻めている。これも英国史に名高い「ヨーク包囲戦(Siege of York)がこれであり、ヨークは3ヶ月持ちこたえたが7月のマーストン・ムーアの戦いで議会派が大勝すると陥落を余儀なくされた。以降形勢は逆転し、議会派がイングランドの北部諸州を掌握。ヨーク地方では、東部海岸にあるスカボロー城(Scarborough Castle)が王党派最後の砦となったが、ここが難攻不落の要塞だった為に5ヶ月に渡る防衛戦を持ちこたえる。これも英国史に名高い「スカボロー城大包囲戦(Great Siege of Scarborough Castle)」で、遂に陥落したのは1645年夏の事だった。

ちなみにマーストン・ムーアの戦いで議会派を勝利に導いたのが、ヨーク地方出身のトーマス・フェアファクスと、オリバー・クロムウェルである。クロムウェルは以降の革命を主導し、チャールズ1世を処刑。その死後、王政復古によってチャールズ1世の息子がチャールズ2世として即位すると彼の死体は墓から掘り出され、反逆者として晒し物にされた。後にその遺骸は家族によってひっそりとヨークシャー台地ウォルドにあるコックスウォルド(Coxwold)村の修道院(Newburgh Priory)に運ばれ葬られたと伝えられている。

ヨークの近現代とラッダイト処刑

17世紀に入ると大航海時代による絹織物のヨーロッパ普及と対外戦争による大陸貿易の落ち込みが重なってイングランドの毛織物産業は大打撃を受けた。当時英国のトップにあったクロムウェル卿は航海条例を定め毛織物の水運を加速させ、ヨーク地方の毛織物産業にV時回復をもたらしている。これを水路開発がさらに後押しした。1690年にエア=カルダー水路(Aire and Calder Navigation)が完成してリーズやウェイクフィールドから北海への輸送が大発展し、1700年にはイングランドで最長となるリーズ・リヴァプール運河(Leeds and Liverpool Canal)が開通してアイリッシュ海に面するリヴァプール港とも接続されたのである。これによって輸送コストが大きく削減されることになり、競争力の高まったヨーク地方の毛織物製品は販路を一気に世界中へと拡大したのだった。ヨーロッパのみならず、オーストラリアやアメリカへも輸出。19世紀における鉄道の開通によって発展にさらに拍車がかかり、ヨーク地方はイギリス最大の羊毛工業地帯となった。

この時代のヨーク地方の繊維工業に産業革命をもたらしたのはベンジャミン・ゴット(1762年〜1840年)だった。この人物は蒸気機関や鉄鋼を採り入れてリーズに世界最大の羊毛工場を建設し、羊毛産業に革新をもたらしたのである。1799年からはリーズ市長も務めている。彼の主導下19世紀のリーズは羊毛産業で最盛期を迎えるが、20世紀に入ると紡績産業そのものの淘汰が進む事になった。

また産業革命にともなう急速な機械化は、労働者階級の反発を招くこともあったのである。リーズとブラッドフォードの間にあるクレックヒートン(Cleckheaton)という町では、新しい毛布製造機械の導入によって自分たちの職が奪われると考えた毛織物産業の労働者200名が暴動を起こし、次々と工場を襲って機械を破壊して回った。この運動は靴下製造機械を2台破壊したネッド・ラッドの名からラッダイト運動と呼ばれている。当時は工場の機械を破壊すると死刑と定められていたので、多くの者がヨークの裁判所で死罪を言い渡されて死んでいった。またヨーク地方は古代から錫、亜鉛、石炭などの鉱産資源として知られており、それがローマ人のブリタニア遠征の目的の一つだったとされる事すらある。中世にも採掘が行われたとする史料まであり16世紀には早くも炭鉱が営まれていたが、石炭産業が主役に踊り出るのは18世紀以降となる。蒸気機関の登場、運河の整備、大資本の集中、安価で大量の労働力などによって産業革命が起こり、19世紀にはウェイクフィールド、バーンズリー、ハダースフィールド、シェフィールドなどの地域が「ヨークシャー炭田」(South Yorkshire Coalfield)として栄えた。交通網もさらに整備され、鉄道も広がってゆき、ヨーク地方内の遠隔地同士を繋ぐ様になったのである。南部ではシェフィールド=南ヨーク水路(Sheffield and South Yorkshire Navigation)によってドン川とウーズ川・トレント川などが接続され、シェフィールドやロザラムなどが鉄鋼業で栄えた。

なかでもシェフィールドは「刃物の町」として国際的知名度が高い。もともと15世紀に小さな市場町から刃物生産で有名になり、王室御用達となり、これが産業革命期に大きく発展したのである。るつぼ鋼(Crucible steel)、ステンレス鋼などを開発したのもまたシェフィールドだった。

18世紀のシェフィールドの鉄鋼業者としてベンジャミン・ハンツマン(1704年〜1776年)が有名である。そして19世紀に入ると鋼鉄の精錬法を発明したヘンリー・ベッセマー(1813年〜1898年)が現れた。ベッセマーはヨーク地方生まれではなかったが、その発明を実用化しようという者がいなかったので、シェフィールドの土地を買って製鋼所を創めたのである。これが大成功し、鋼鉄の製法がイングランド全土に広がって鉄道、造船業、建築が大きく進歩した。

一方産業の発展による都市部の過密化は生活環境の悪化をもたらし、1832年や1848年にはコレラが流行。こうしたことからこの地方では19世紀の終わりに近代的な上下水道が発達した。また工場で働く大量の労働者達の間でトラブルが絶えず、労働組合側の労働者が組合加入者を増やす為に非加入者の家を爆破したり放火したりする事件まであった。こうした暴力事件の繰り返しを通じて労働組合法は確立していったのである。

またイングランド全土で進行した18世紀後半の「運河狂時代」、19世紀の鉄道狂時代によってヨーク地方も運河網、鉄道網が急速に発展し、舗装された街道(turnpike)の整備が進行。1825年9月27日にはヨーク市近郊のダーリントンと、北ヨーク地方のストックトンを結ぶストックトン・アンド・ダーリントン鉄道が開業した。これは蒸気機関車による「世界最初の鉄道路線」であり、ヨークは「鉄道発祥の地」としても歴史に名を残す事になったのだった。

その後、ノース・イースト鉄道(North Eastern Railway)、イースト・コースト本線(East Coast Main Line)などがヨーク地方を経由してイングランドを南北に縦貫し、南ヨーク地方の低地には鉄道が網目のように張り巡らされた。鉄道の発祥の地であることから、ヨークには世界最大規模のイギリス国立鉄道博物館がある。

最後のやつ、Wikipediaから拾ってきたんだけど何これ? 「マイクを絶対に渡しちゃいけない相手に間違えてマイクを渡しちゃいました感」が凄過ぎる…とはいえノルマン・コンクェストを正当化する英国正統派史観では省かれてるヴァイキングとイングランドの一筋縄ではいかない関係とか、色々と想像力を刺激されたのもまた事実です。とにかく薔薇戦争時代における「ランカスター派」とは要するに当時のランカスター公爵の所領だった事が歴史的には重要?

ヴァイキングとイングランドの複雑な関係…反主流派の英国史家には、ノルマン朝がヨークのミンスター教会を焼き打ちした後、ロンドンにウェスト・ミンスター教会を建設したのは決して偶然でないと考えるのまでいる。学校生活において授業の開始と終了を知らせるチャイムとして「ウェスト・ミンスターの鐘(“Westminster Quarters”もしくは“Westminster Chime”)」を聞かされて育つ日本人にとっても決して他人事ではない。それでなくともフランク王国が分裂破綻してそれ以前の建築物の大半が一掃された「欧州建築史上の暗黒時代(The dark age of European architecture)」を乗り越えて初出した「欧州初の建築様式」ロマネスク建築(Romanesque architecture)は(北欧諸族の交易によって結ばれた)アストゥリアス王国、ノルマンディ公国、イングランド、シチリア王国などを横断する形で登場してきたし、南イタリアにノルマン人傭兵を引き入れたのはロンバルディア貴族だったし、ノルマン・コンクェストに同行して最初のカンタベリー大司教となったアンセルムス枢機卿(Anselmus Cantuariensis, 1033年〜1109年)はロンバルディア貴族とブルグント貴族の間に生まれた人だったし、当時の教会改革運動の中心となったクリュニー修道会運動運動はノルマンディ、シトー派修道会運動はブルゴーニュだった。しかしこれが12世紀後半(1150年頃)から北フランスを「震源地」とする「欧州二番目の建築様式」ゴシック建築(Gothic Architecture)に上書きされる事で欧州中世建築はその基礎が固まる訳で、ウェスト・ミンスターの鐘の音にはそうした当時の諸行無常の響きが秘められている事にある。文献記録も考古学的史料も皆無に等しいのであんまり歴史学の考察対象にはならないみたいだけど、フランスのアナール派みたいにその辺りを執拗に追跡する学派も無きにしも非ず?

ウェストミンスターの鐘 - Wikipedia

イングランド貴族の伯爵位。ヘンリー3世の次男だったクラウチバック・エドマンド(1245年〜1296年)は、1267年6月30日にイングランド北西部ランカスター地域に莫大な所領を与えられてランカスター伯爵に叙された。これがランカスター家の創始となる。エドマンドはその2年前にレスター伯領やダービー伯領を受けていたので(1265年10月26日にはレスター伯爵に叙される)、その所領はダービー、スタッフォード、レスター、ノーサンプトン、トレント峡谷諸地域を中心とし、加えてランカシャーからヨークシャー沿岸、南ウェールズからスコットランド国境地帯までに及ぶ広大なものとなった。

2代ランカスター伯トマス(1278頃〜1322年)は、従兄弟にあたる国王エドワード2世の寵臣政治に反抗し、国王にバラブリッジの戦いを仕掛けるも敗れて処刑された。この際に爵位と所領は一時没収されたが、エドワード3世即位後の1329年にトマスの弟ヘンリー(1281年頃〜1345年)に継承が認められた。

3代伯ヘンリーの息子である4代ランカスター伯ヘンリー(オブ・グロスモント、1310年頃〜1361年)は、襲爵前の1337年3月16日にダービー伯爵に叙された。父から三伯領を継承したのに加えて伯母アリス・ド・レイシー(2代伯トマスの妻)からリンカーン伯領を継承し、1349年8月20日にはリンカーン伯爵に叙された。またスコットランド戦争や百年戦争で戦功をあげたため、1351年3月6日にランカスター公爵に叙された。

しかし初代ランカスター公ヘンリーには男子がなく、娘のブランシュが女子相続人だった。彼女は1359年にエドワード3世の四男ジョン(オブ・ゴーント、1340年〜1399年)と結婚。このジョン・オブ・ゴーントは先立つ1342年9月20日にリッチモンド伯に叙されるとともに、リッチモンド伯領を与えられていた。初代ランカスター公ヘンリーが死去するとその所領を継承し、1361年7月にはダービー伯、同年8月にはランカスター伯の継承を認められ、さらに1362年にはランカスター公爵に叙された。

この時点でジョン・オブ・ゴーントは、5つの伯爵領(自身が与えられたリッチモンド伯領、妻を通じてランカスター伯領・レスター伯領・ダービー伯領・リンカーン伯領)を保有していたことになる。その領地は東部ではノーフォークとサフォーク、南部ではサセックスとケントとサマセット、バークシャー、ウィルトシャー、ドーセット、ハンティンドンシャー、ハンプシャー、グロスターシャー、中部ではダービー、スタッフォードシャー、ウォリックシャー、タトバリ、レスター、ラトランド、ノッティンガムシャー、ノーサンプトンシャー、北部ではノーサンバランドシャー、ヨークシャー、ランカシャー、チェシャーという広大な範囲に及んだ。イングランドのみならずウェールズにも領地をもっていた。その地代総額は12,000ポンドを超えていた(当時の貴族の平均的地代総額は1,000ポンドから3,000ポンド)。

ジョン・オブ・ゴーントの長男ヘンリー(ボリングブルック)(1367-1413)は、1380年に第7代ヘレフォード伯ハンフリー・ド・ブーンの女子相続人メアリー・ド・ブーンと結婚し、これによってウィルトシャー、グロスターシャー、ハートフォードシャー、ウェールズ西部に及ぶヘレフォード伯爵ハンフリー家の領地を相続することになった。この相続を基礎として1397年にはヘレフォード公爵に叙された。父ジョンの持つ上記の莫大な所領も合わせれば、ランカスター家はイングランド最大の貴族となったのである。

英国王リチャード2世は絶大な力を持ったランカスター家に脅威を感じ、1398年にヘンリーを国外追放に追いやるとともに1399年のジョン・オブ・ゴーントの死去に際してその所領の没収を宣言した。これに反発したヘンリーはヨークシャー・ラヴェンスパに上陸して反撃に打って出てリチャード2世を撃破して代わって王位に就いた(ランカスター朝国王ヘンリー4世)。

これによりランカスター伯位を含むその保有爵位は王冠への合流を果たしたともいえる。

クラウチバック(Crouchback=猫背)…実際にヘンリー3世の次男エドマンドが猫背だった訳ではなく、惨敗に終わった第8回十字軍(1270年)の撤退作戦中だった1271年に背中に重傷を負ったのが起源とされる。

もしかして冒頭で発見した「産業革命時代に海運と運河のネットワークによって接続されたランカシャー(マンチェスター・リバプール)、ウェールズ、スコットランド(エジンバラ)といった地域が緩やかに繋がった文化圏」ってこれ? おそらく日本における「関東と関西の対立図式」みたいなもので、英国人の大半も正確には答えられそうになさそうな設問ですが、ここからこんな考え方が浮上してきます。

- 王国にとって、王統を超えた資産家集団の登場は存続の危機を意味する。実際イングランドではプランタジネット朝からランカスター朝への王統交代が起こってしまったし、フランス王室も(フランスそのものより富裕になった)テンプル騎士団こそ手段を選ばず接収したが(太陽王ルイ14世の弟を起源とする)オルレアン公の暗躍を許し、その事がバスティーユ牢獄襲撃(1789年)から二月/三月革命(1848年〜1849年)に至る「革命の時代」を現出させる事になったのである。

*「修道騎士団が国家のライバル」なんぞと指摘すると被害妄想の極致とも見て取れるが、実際チュートン(ドイツ)騎士団の所領は国家に分類される領域まで発達したし、ポルトガルでは実際に修道騎士団が王統を乗っ取ってアヴィス朝が成立しているのである。

- その一方で英国のジェントリー制度や、日本の江戸幕藩体制の主目的はこれを未然に防ぐ事だった。それゆえに体制側は経済的発展を遂げる新興ブルジョワ階層の経済的成功を捕食せんとする大ブルジョワ階層に最初からあまり同情的ではなかったとも。割とこの心理、産業革命の成否に密接に関与してきたとも?

新興ブルジョワ階層…日本史における「株仲間(富商や富農といった全国各地の在地有力者のネットワーク)」。戦国時代、楽市楽座政策によって抽出された「御用商人」と大名が癒着する事によって形成された所領単位の地域経済を、江戸幕藩体制開闢後からおよそ百年後の元禄時代までにおおよそ破壊し尽くしたとされている。英国市場において16世紀と18世紀にいわゆる「囲い込み運動」を主導したのもそういう人達だったと目されている。

大ブルジョワ階層…フランス7月王政では「銀行王」オルレアン家がその筆頭と目された様に、既得権益に寄食して生存しているだけの大貴族や、宮廷銀行家(王侯貴族や聖職者の伝統的権威を担保に取らないと金を貸さない守旧派。日本史における「札差」や「大名貸し」に該当)も含む。日本史上においては一般に明治維新後の「藩債処分(1871年)」によって殲滅されたとされているが、英国における砂糖業者同様「時代を先読みして豹変する能力に長けた大ブルジョワ」は易々とこの包囲網を突破して生き延びたとも。

- それでは領民心理はどう展開してきたかというと「領主が領民と領土を全人格的に代表する農本主義的伝統」の影響は思うより根深く、正統派王朝史観に反旗を翻したフランスのアナール派すら、その事実を否定するどころか補強してきた側面があったりして。いずれにせよ埼玉銘菓「十万石まんじゅう」の「うまい。うますぎる」の世界から人類はそう簡単に逃れられないのである。たかが十万石、されど十万石…

まぁこうした歴史の延長線上に「英国薔薇戦争の伝統」は登場したという話…

さて私達はどちらに向けて漂流してるんでしょうか?