1646年に生れたドイツの哲学者かつ数学者であるゴットフリート・ライプニッツが作った言葉。弁神論とも訳す。ライプニッツはキリスト教の立場から、善なる神とこの世の悪についての考察を1710年刊の著書「弁神論(Essai de théodicée sur la bonté de Dieu,la liberté de l'homme et l'origine du mal、神の善性、人間の自由、悪の起源に関する弁神試論)」で論じた。

「神は無謬のはずなのに、どうしてこの世には悪が存在するのか?」この問題、前近代においては最重要課題の一つでした。

「神は悪を阻止しようとする意思は持っているが、できないのだろうか。それならば、神は能力に欠けることになる。それとも、神は悪を阻止することができるが、そうしようとしないのだろうか。それならば、神は悪意があることになる。悪を阻止する能力もあり、その意思もあるのだろうか。でも、それならはなぜ悪が存在するのだ。」

ガザーリー(Abū Ḥāmed Muḥammad ibn Muḥammad al-Ṭūsī al-Shāfi'ī al-Ghazālī 、1058年〜1111年)の「流出論」

神は無謬の存在の筈なのに、どうしてこの世には悪や対立が存在するのか。スンニ派古典主義を完成させたイスラム神秘主義者(Sufi)のガザーリーはこの問題をネオ・プラトミズムの流出論をもってこう説明する。

- 神の英知そのものは確かに無謬である。

- しかし神の英知は理念の世界から現実の世界へと全方向に向けて流出していく過程で数多くの誤謬を累積させていく事になる。

- こうした誤謬の累積がやがては矛盾や対立、さらに究極的には悪をもこの地上に誕生させる事となるのである。

17世紀に入るとオラトリオ会修道士のニコラ・ド・マルブランシュ(Nicolas de Malebranche,1638年~1715年、奇しくもルイ14世と生没年が一緒)がフランスにこの考え方を再紹介し「世界観論争」を活発化させた。

*ピンとこない人は「アイアンマン(Iron Man、2008年)」「アイアンマン2(Iron Man 2、2010年)」「アイアンマン3(Iron Man 3、2013年)」を視聴すべき。トニー・スタークは悪人ではなく、スターク・インダストリーも悪の企業ではない。ただ巨大企業故に派閥争いが存在し、自分の地位を利用して不正を働く役員や従業員が次々と現れる。キリスト教圏でも天使の官僚制が「ルシファー (Lucifer、明けの明星)=魔王サタン(Satan)」を生んでいる。

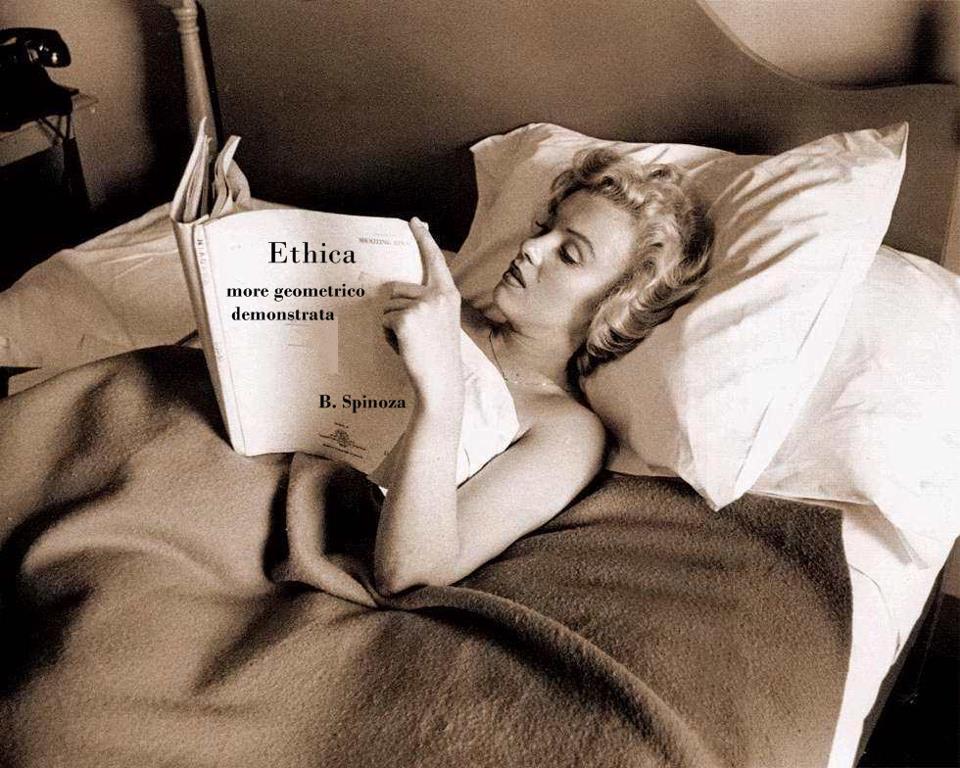

「エチカ(Ethica、1677年)」を発表したスピノザ(Baruch De Spinoza、1632年〜1677年)の「汎神論」

発表当時は「無神論」の誹りを受けたが、今日では「究極の理新神論」の一つに分類されている。

デカルトによる懐疑の徹底による確実性の追求は「我思う故に我あり(cogito ergo sum)」とする先験(アプリオリ)論に行き着いたが、スピノザはこれを「我は思惟しつつ存在する(Ego sum cogitans.)」と言い換えて出発点とし、神即自然 (deus sive natura) の概念(この自然とは、植物のことではなく、人や物も含めたすべてのこと)に代表される非人格的な神概念と、伝統的な自由意志の概念を退ける徹底した決定論に行き着いた。

代表作『エチカ』は「幾何学的秩序によって論証された」という副題が示す通りユークリッドの『幾何原論』を髣髴とさせる定義・公理・定理・証明の一大体系、すなわちQ.E.D(「これが証明されるべき事柄であった」を示すラテン語の略)の壮大な羅列による徹底した演繹結果に他ならない。その構造故に「人間精神を構成する観念の対象は(現実に)存在する身体である(それと別個に霊魂が存在する余地はない)」と宣言せざるを得なくなる一方で(一種の心身平行論)、人間の有限な精神は、全自然を認識する或る無限の知性の一部分に過ぎず、これに呼応する全自然を「想念的(objective)」に自己のうちに含むところの思惟する無限の力(potentia infinita cogitandi)によって形成される個々の思想と、この力によって観念された自然の中の個々の事物とは同じ仕方で進行するという立場から自由な意志によって感情を制御する思想を否定した。

その一方で「すべて高貴なものは稀であるとともに困難である」とする。すなわち感情に従属する現実の人間は、闘争においては仲間を圧倒することに努め、そこで勝利した者は自己を益したより他人を害したことを誇るに至る。他人の権利を自己の権利と同様に守らねばならないことを教える宗教はこうした感情の働きに対して無力であり「いかなる感情もいっそう強い反対の感情に制止されるのでなければ制止されるものでない」とする立場から臣民を報償の希望ないしは刑罰への恐怖によって従属させる国家の権能を追認する。こうした現実主義、政治への理想を保持しつつ現実の直視を忘れないその姿勢は幾人ものオランダ共和国の政治家との交流から得られたものと考えられている。そしてこの立場より「道徳律は律法としての形式を神自身から受けているか否かにかかわらず神聖かつ有益である」としつつ、神の命令に対する不本意な隷属とは対置される「神への愛」を人間を自由にするものとして推奨し「神をその正義の行使と隣人愛によって尊敬するという意味でのキリストの精神を持つかぎり、何人であっても救われる」と主張した。

それでは、神に誤謬がありえないのに、なぜ人間は誤りやすいのか。この問いに対してスピノザは、全体としての神が客観的であのに対して、その局所的な現れである人間の精神は主観性を免れぬとからだとする。主観性とは制約された状態をさす言葉である。制約されたことによって、主観性は情報不足や情報漏れを免れない。そこから誤謬といわれるものが生じるが、それはあくまでも主観の側から見た見方であって、神にとってはすべては必然であり、したがって真理である。

善や悪についても同じことが言える。我々はあることがらが自分自身から生じている限りそれを善とし、自分の外部からやってきて自分の意にならないことがらが起こったときにそれを悪という。しかし人間にとって外的な条件と思われるものは、人間が局所的な存在であることに起因している。全体としての世界には外部というものはないのであるから、したがって悪も起こる余地をもたない。神においてはすべては善なのである。

*「悪人もまた全体像を俯瞰すれば善行の一部を為している」という考え方。

アムステルダムの出版社から「弁神論(1710年)」を匿名で発表したライプニッツの「モナド (Monade、単子)論」

モナド (Monade、単子)は「魂」に類比的に捉えられる存在にして複合体をつくる単純な(部分を持たない)実体とされる。自然における真のアトム(=不可分なるもの)であり、これを宇宙における真の存在者とする。

- それは同時に表象(perception)と欲求(appetite)を備え、自発的に世界全体を自己の内部に映し出し世界全体を認識するとともに、その内部に多様性と変化を認め様とし、この内的差異によって互いに区別される。

- ただし「モナドには窓がない」。従って他のモナドから影響を蒙る事はないが、神が創造時に設けた「予定調和」によって他のモナドと調和的な仕方で自己の表象を展開する、すなわち意志に応じて身体を動かす。

①人界の動き(ミクロコスモス)を天体の動き(マクロコスモス)と関連づけようとする試み。この世界観では「人間に善悪はなく定められた宿命があるのみ」という事になる。オーギュスト・ブランキの「陰鬱なる永劫回帰論」を思わせる。

②こうした考え方の延長線上にインターネット上の「Meme(遺伝子)論」は登場してきた。ただしそこにおける「単子(Monade)」はもはや「窓がない=予定調和に従ってのみ自己の表象を展開する」だけの存在などではない。互いの振る舞いを模倣し合ったり、あるいは反面教師にしたりしながらインターネット上の世論を動かしていく主体の最小構成単位とされている。

オーギュスト・ブランキ『天体による永遠』書評:阿部重夫発行人ブログ:FACTA online

ニーチェとて別に「神」を完全に殺し得る(mortal)存在としてしかイメージしていなかった訳でもない。「ツァラトゥストラはかく語りき(Also sprach Zarathustra、1885年)」の中で彼は無心論者達が驢馬を神に見立てた祭祀を続ける様を活写する。「ああ所詮はお遊びさ。だがどうしてもこれまでは手放せないのだ」。まさしくフランス革命の到達点とも言われる「最高存在の祭典(La fête de l'Être suprême、1794年)」そのもの。

そもそも挑戦すべき対象なくして挑戦者は存在しない。カール・シュミットの政治哲学も「政治家が真っ先にやらねばならないこと、それは挑戦すべき対象の設定である」と述べている。急進主義なるもの、あくまで自らが世界の中心たる太陽として君臨する事は出来ないのである。

そういう意味合いにおいて「欧州で最も危険な革命家」オーギュスト・ブランキ(Louis Auguste Blanqui、1805年〜1881年)は遅れてきたサド侯爵かもしれない。彼は晩年、牢獄の中でこう綴っている。

「我らは何世紀も前から大気圏の柵につながれ、空しく自由もしくは歓待を求め続けている、哀れな囚人たちではないだろうか? 曙光と黄昏の光の中で、両回帰線間の太陽に照らし出される、あの蒼白きボヘミアンたち」

「我々の一人一人は、何十億という分身の形をとって無限に生きてきたし、生きているし、生き続けるであろう」

そこにあるのは無限の時間の中で必然的に生じる有限の反復――永劫回帰の憂鬱のみ。

監視塔から受刑者を一望し、一挙手一投足も見逃さないパノプチコンは、近代国家の成立と同期していた。ブランキも果てしなく獄窓が続く監獄を、その宇宙観に同期させたのだろう。受刑者はすべて個を剥奪され、同じ囚人服を着て、無限遠点からの国家の視線に照射されている。ブランキの言う「フォワイエ」(中心星)は国家であり、それを拒絶する彼はいくら「一揆主義」と貶められようと、マニフェスト(綱領)をつくらなかった。

「革命に勝利なし。たとえ政権転覆に成功しても、新たな革命の打倒目標となるのみ」と豪語してあらゆる政体を否定した陰謀家。その胸中にはこんな無限の宇宙に戦慄するニヒリズムが宿っていたのである。

*「海外に亡命した新左翼運動家達が日本人を代表する存在として国際謀略で大活躍する」船戸与一の冒険小説(1984年〜1991年)の登場人物にも多かったタイプ。

スピノザの思想が無神論として危険視され、ライプニッツの主要な著作が公刊されなかった18世紀。実際にデカルト流合理主義哲学の継承者と目されたのはオラトリオ会修道士のニコラ・ド・マルブランシュ(Nicolas de Malebranche,1638年~1715年、奇しくもルイ14世と生没年が一緒)であった。アウグスティヌスの神秘思想や、スーフィー(イスラム神秘主義)の大家ガザーリーの著作なども研究しながら主著「真理の探究(1674年~1675年)」を発表。ボシュエ、フェヌロン、アルノーといった神学者や哲学者との論争を経て「形而上学と宗教についての対話(1688年)」に行き着く。その主張の特徴は「すべての事物を神において見る(voir toutes en Dieu)」というスローガンにも見て取れる「機会原因論」。人間の感覚や想像は真の認識をもたらすものではなく、神のうちなる観念に至る契機に過ぎない。また、現象としての物体(身体)の運動は認めながら、その原因を物体そのものに与えることを拒絶し、物体の衝突や精神の意欲を契機(機会)に神が発動し、最終的には神がさまざまな運動を引き起こすとした。

*要するに心身二元論を認めないアラビア哲学の伝統に従って「心も体も神の被造物であり、両者の衝突もまた神の意志の顕現」とした。ヘーゲル的汎神論の源流にして「肉体に思考させよ。肉体にとっては行動が言葉。それだけが新たな知性と倫理を紡ぎ出す」なるフランス行動主義にもつながっていく思うより重要な立ち位置の思想家だったりする。

キリスト教の聖人や中世キリスト教の神秘主義的神学者の信仰、特にアウグスティヌス(354年〜430年)の戒則を、デカルト派の理性主義(理性による真理の追究)と結合させたマルブランシュの機会原因論によれば、魂と肉体との間にはどのような影響関係もありえず、そのどちらに対しても、実際に影響を与えている行為者は神である。勿論マルブランシュは、あらゆる場面において唯一影響を与える原因であるのは神であり、それ以外のものは全て機会原因(Occasin al causes)であるという考えに基づいて、この原理をより総体的な形で提示している。つまり、神を除いたあらゆるものの影響作用が否定されるのだ。(中略)彼のおこなった(イスラーム神学でもアシュアリー派が本格的に取り組んだ)行為体の唯一性の擁護は、神学的性質と神秘哲学的性質の両方を有していた。つまり機会原因論を、神学的次元と神秘哲学的次元の二つで提示したのである。神学的次元においては、その動機と信念という面から見て非常にアシュアリー派的であるだけでなく、むしろそれ以上にガザーリー的であり、それがキリスト教的神秘哲学と混ざり合う事で彼の神秘哲学的機会原因論は構成されているという事なのである。故に、機会原因論の推移をアシュアリー派主義から神秘哲学へ追っていった時、両者の間にたとえ違いが見られようとも、この部分でのマルブランシュは非常にガザーリー的という事になる。*ちなみにスンニ派古典思想形成に大きな役割を果たしたスーフィズム(Sufism、イスラム神秘思想)や聖者崇拝の伝統なしにイスラム教が世界宗教となる事は不可能だったとされており、やがてシーア派もこれを受容。

スーフィズム - Wikipedia

*20世紀後半に入ると欧米社会でサファヴィー朝ルネサンスを支えたイスラム神秘主義者モッラー・サドラーなどが賞揚される様になり「当時から西洋思想に影響を与えてきた」などと詐称されるまでになったが、実際はあくまで「欧州貴族の子弟が基礎教養として古代ギリシャ・ローマ古典を学ぶうち、その注釈者たるスンニ派アラビア哲学者達に傾倒するケースもあった」というだけに過ぎない。

憂愁書架: 2008年4月アンリ・コルバン『イスラーム哲学史』

*ただし18世紀以降ワッハーブ派(Wahhābiyyah)の台頭を契機にこうした要素を全否定してイスラム教を「アラブ人の民族宗教」に戻そうとする動きが活発化し、これが今日の「サラフィー・ジハード主義」につながっていく。要するにイスラム教の世界宗教化は、ペルシャ人やトルコ人の台頭とアラブ人の没落を招いただけだった。だから全てを仕切り直せば「神から選ばれた民」たるアラブ人が再び世界中を手中に収められるという考え方が根底にある。

ワッハーブ派

こうしてみると実は「すべてに神を見る」と「一切に神を見ない」は単なる同義語なのかもしれません。いずれにせよ17世紀末までにカトリック・プロテスタントともに「個人の特定の行為の責任は、あくまでも個人にある」という概念が広まり、こうした神議論そのものが大々的に行われなくなっていきます。そして楽観的な神中心主義は、リスボン大地震(1755年)によってとどめを刺されてしまうのです。

さて、私たちはいったいどちらに向けて漂流しているのでしょうか…