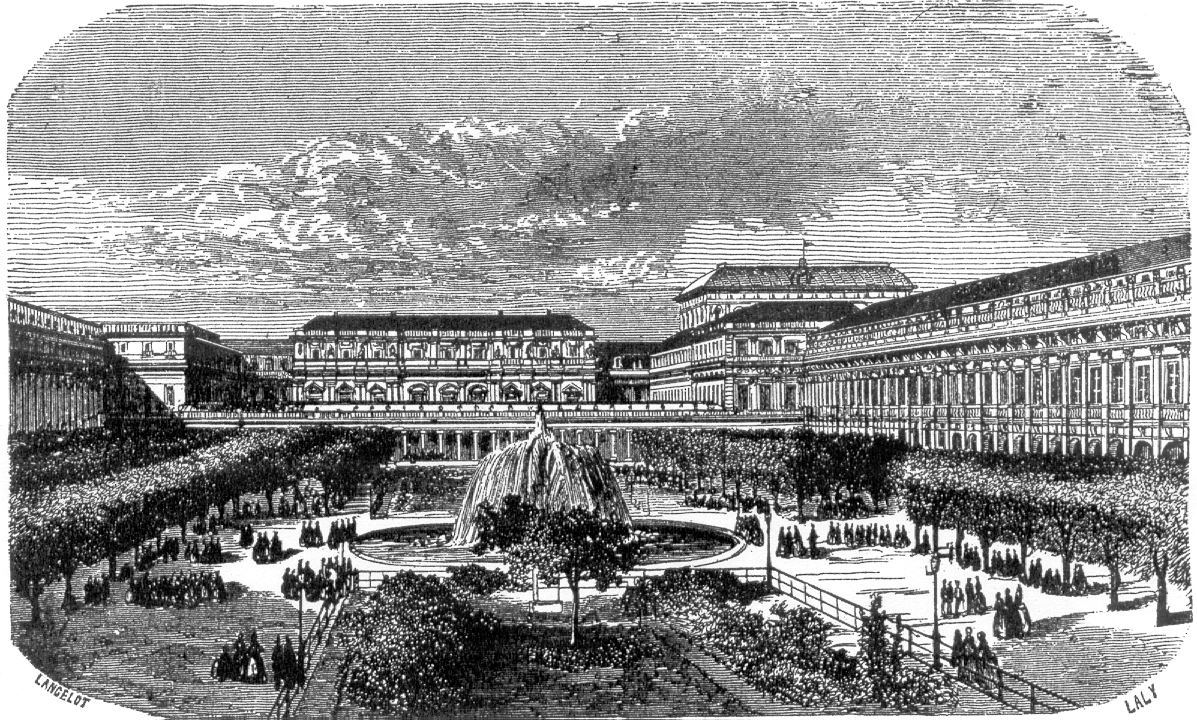

今回の舞台はパレ・ロワイヤル(Palais-Royal)…

今日では、フランスにおいてすら革命期間中「平等公(Égalité)」を名乗ったオルレアン公(Duc d'Orléans)をフランス革命を始めた男と見る向きが少なくないといいます。

- 革命前夜から反体制派論客を大量に私邸パレ・ロワイヤルに匿っていた。

- 彼らに中庭に群衆を集めさせ送り出している。「バスティーユ牢獄襲撃(prise de la Bastille、7月14日)」も「ヴェルサイユ行進(La Marche des Femmes sur Versailles、10月5日)」もそうやって実現した。

確かに「状況証拠」なら十分。ただしあくまで「始めた」だけで、その後革命は誰の手にも負えなくなり、オルレアン公当人すらギロチンの露へと消えていきます。

皮肉にもこの人物のこうした「(策士自らが策に溺れていく様な)黒幕的側面」はフランスより日本において先に広まりました。池田理代子「ベルサイユのばら(1972年〜1973年)」がシュテファン・ツヴァイクの評伝「マリー・アントワネット(Marie Antoinette、1932年)」を叩き台に選んだせいです。どうしてそうなったのか? 案外根深い話だったりします。

- シュテファン・ツヴァイク「マリー・アントワネット」によると、当時のフランスでは「フランス国民は稀代の外国人悪女マリー・アントワネットに激怒してフランス革命を起こした」「稀代の外国人悪女マリー・アントワネットさえ輿入れしてこなければフランス革命が勃発する事もなかった」なんて極論までまかり通っていた。実は先例がある。フロンドの乱(La Fronde 1648年〜1653年)および、それに関連して配布された小冊子(パンフレット)群「マザリナード(Mazarinades)」においては「外国人宰相マザリン枢機卿および外国人王妃アンヌこそルイ14世を傀儡にフランス乗っ取りを企む悪の首魁」とされたのだった。要するに「フランス国王が悪かった」と思いたくない感情が、取り巻きの外国人をスケープゴーに選ばせる訳である。

*むしろマリー・アントワネットの輿入れはフランス王室とハプスブルグ家の歴史的和解「外交革命」が現出させた最大の成果であり、両国民が泣いて喜んだ事実すら、当時のフランスでは忘れ去っていた。もしかしたら「フランス民族とドイツ民族はどこまで歴史を遡っても一度たりとも和解した事などない不倶戴天の敵同士である」なんて愛国教育でも行われていたのかもしれない。

- とはいえ実はシェークスピア史劇においても「王妃として輿入れしてくるフランスの悪女達」は悪役とされる事が多い(卑劣な極悪魔女として飲み描かれるジャンヌ・ダルクの扱いはさらにその上をいく)。間違いなくそれは同時代チューダー朝が(不毛な戦争に巻き込まれる)大陸の政略結婚網から脱却しようと七転八倒の苦労を重ねてきた歴史と表裏一体の関係にあった。英国国教会まで創建してしまったヘンリー8世の離婚騒ぎ、生涯結婚しなかったエリザベス女王…最近、英国がEU離脱を検討している背景にも、当時から続く英国人の伝統的な「大陸側欧州」への不信感が透けて見えるのである。

*こっちはガチで実害が出てるから余計にタチが悪い。それでなくともナポレオンやヒトラーと戦って勝ってきた訳で、大陸側欧州に対する不信感には根強いものがある。

興味深い事に、こうした絶対王政期にまで遡る英仏ナショナリズムの源流に注目すると、むしろ逆にその枠組みでは絶対に把握出来ない第三の人物群が浮上してきます。

- アキテーヌをイングランド王室に差し出して英仏百年戦争に至る歴史的流れを生み出したアリエノール・ダキテーヌ(南仏オック語:Aliénor d'Aquitaine、北仏オイル語:Éléonore d'Aquitaine、英語Eleanor of Aquitaine、1122年〜1204年)。

*欧米では「英国王とフランス国王の同性愛関係」を主題とする「冬のライオン(The Lion in Winter、ブロードウェイ1966年初演、1968年英国映画化)」が繰り返し再放送され続けてきたせいもあって割とメジャーなキャラクター。

- マルグリット・ド・ダンピエール(Marguerite de Dampierre, 1350年〜1405年。フランドル女伯マルグリット3世/ブルゴーニュ女伯マルグリット2世1384年〜1405年)とフランス王家ヴァロワ家傍系(ヴァロワ=ブルゴーニュ家)のブルゴーニュ公フィリップ(豪胆公)の結婚が英仏百年戦争を複雑化させた第三勢力の一つにして北方ルネサンス発祥の地となった「強国」ブルゴーニュ公国を誕生させ、公益同盟戦争(1465年〜1477年)期にシャルル突進公が戦死(1477年)してそのブルゴーニュ公国が存続の危機に立たされると、その娘マリー・ド・ブルゴーニュ(Marie de Bourgougne、1457年〜1482年。ブルゴーニュ女公1477年〜1482年)が後の神聖ローマ皇帝マクシミリアン1世と結婚して八十年戦争(オランダ独立戦争)に至る歴史的流れを生み出したフランドル女伯の伝統。

*第4回十字軍(1202年〜1204年)によって東ローマ帝国が滅ぼされ、ラテン帝国(1204年〜1261年)が建設された際にフランドル伯ボードゥアン9世が初代皇帝に即位して以降、娘しか生まれなくなったが、その娘達が聡明だったのでフランス国王が完全に出し抜かれてしまった形。

- フィレンツェから一旦は追放されながらフランスの支援を受けてトスカナ公国の世襲君主として復帰を果たしたメディチ家より輿入れしてきたカトリーヌ・ド・メディシス(Catherine de Médicis、1519年〜1589年、フランス王アンリ2世の王妃にしてフランス王フランソワ2世、シャルル9世、アンリ3世の母后)とマリー・ド・メディシス(Marie de Médicis, 1575年〜1642年、フランス国王アンリ4世の2番目の王妃で、ルイ13世の母后)。

*前者はフランスにイタリア・ルネサンスが洗練させた宮廷マナーを伝え、後者は南仏料理人の抜擢によって今日に伝わるフランス料理を基礎付けたとされる。

- スペイン王フェリペ3世を父とし、オーストリア大公カール2世の娘(神聖ローマ皇帝フェルディナント2世の妹)マルガレーテを母とするアンヌ・ドートリッシュ(Anne d'Autriche, 1601年〜1666年、フランス王ルイ13世の王妃にしてルイ14世の母后にしてオルレアン家の祖)。ルイ13世の母后マリー・ド・メディシスや、スペインとオーストリアの王統ハプスブルグ家を嫌った「外国人宰相」リシュリュー枢機卿といった「イタリア組」から冷遇され、バッキンガム公ジョージ・ヴィリアーズ(チャールズ1世の寵臣にして英国宰相)や「次世代外国人宰相」マザリンと秘密の恋に落ちたとされる。ちなみに当時彼女はネーデルランド諸州を束ねるプリンセスの爵位も保持しており、ここにも「(そもそもフランク王国が東西に分裂した際に両者の緩衝地帯として歴史上に初出したという地政学上の立場ゆえに)欧州に何かあると真っ先に戦場となる」フランドルの宿命を見てとる向きがある。

*当時の肖像画を見ると幼少時は「超縦ロール」に描かれてる事が多い。あれスペイン起源だったのか…フランスで金髪と合体して「金髪縦ロール」が完成する?

- ルイ13世時代の宮廷で高級娼婦マリオン・ド・ロルム(国王ルイ13世の男妾サン・マール侯爵やコンデ侯爵やリシュリュー枢機卿の愛人となり、フロンドの乱に際して服毒自殺した薄命美人)と美しさを競い合ったマリ・ド・ロアン(Marie de Rohan-Montbazon)。アレクサンドル・デュマ「ダルタニャン物語(D'Artagnan、1844年〜1851年)」の世界を暗躍する毒婦ミレディー(Milady)のモデルは一般にバッキンガム公爵の愛人にして彼が王妃アンヌ・ドートリッシュと深い仲になるのが許せずリシュリュー枢機卿のスパイになったカーライル伯爵夫人とされる事が多いが、本命は彼女ともされる。その一方でマリ・ド・ロアンはダルタニアンと相思相愛の関係となりながら毒婦ミレディーの手に掛かって非業の最期を遂げていくボナシュー夫人(Constance Bonacieux)のモデルともされる上に作中で実名にて登場。アラミス(Aramis)から憧れの女性として賞賛される一方でアトス(Athos)との一夜の戯れから「隠し子」ラウル(Raoul、オーギュスト・ジュール・ラウル・ド・ブラジュロンヌ子爵)を生んだ人物として語られたりもするのだから実にややこしい(「源氏物語」に例えるなら、ほとんど名前しか語れれない六条御息所と、生き霊になり果てて彼女を呪い殺そうとする葵の上と、汚れなき存在として光源氏を慰める紫の上の一人三役?)。実際の歴史上においてはモンバソン公爵の娘にしてルイ13世の宰相リュィーヌ公爵の妻。王妃アンヌ・ドートリッシュの大のお気に入りの腹心(取り巻き)としてその政治的策動に力を貸した陰謀家にして色恋の道も達人でもあったとされる。1622年4月、政略結婚した王妃アンヌ・ドートリッシュを嫌っていた国王ルイ13世はこうした「陰謀家達」の排除を決定し、マリを含めた取り巻きの貴族を宮廷から一掃。1621年12月に夫リュィーヌと死別していたマリ・ド・ロアンは窮地に立たされたが、愛人なら数え切れないほどいて再婚相手には困らず、国王ルイ13世のお気に入り貴族の一人シュヴルーズ公爵に迫って正式に結婚。シュヴルーズ公爵夫人として宮廷復帰を果たす。そして1624年にフランス王妹アンリエット王女と英国皇太子の婚姻の交渉の為にホーランド伯爵がパリ大使として渡仏してくるとグルガンディーヌ(尻軽女)および陰謀家としての血が騒いでたちまち愛人としてしまい、1625年に英国王ジェームズ1世が崩御し、皇太子がチャールズ1世として即位して結婚式が5月にパリで行われると英国王の代理を結婚を進める代理者・実務者として活躍したシュヴルーズ公爵が司った。婚礼の儀式における席次は、国王・王妃・シュヴルーズ公・マリ。これによって当面の復讐欲は達成されたが、彼女の執念はそれだけに収まらず、愛人ホーランド卿を唆し英国王の寵臣バッキンガム公・ジョージ・ヴィリエ(ヴィリヤーズ)と王妃アンヌ・ドートリッシュを愛人関係にしようと企んだとされている。それは当時ユグノー(プロテスタント)勢力を擁護する勢力をフランス国内に作りたがっていた英国内プロテスタント強硬派(当時の英国議会を牛耳っていた)としても渡りに船の展開で、それゆえに不倫成立まではスムーズに事が進行したのだが、英仏軍事同盟締結に従って1624年末に大陸へと派遣された遠征軍が疫病で自滅してプファルツ奪還作戦が失敗に終わった事、1625年10月に議会が志向するスペインとの海上決戦を目指して実施されたカディス遠征が敗北に終わった事、またフランスがスペインと積極的に戦おうとするどころかイングランドから借りた軍艦をユグノー弾圧に投入した事から国内で反仏世論が高まり1625年末には外交方針が転換し、オランダと同盟を結んでフランスのユグノーを援助する事が決定された事、1627年3月にフランスがスペインと和解して国内のユグノー弾圧に一層力を入れる様になったので同年6月よりフランスの都市ラ・ロシェルのプロテスタントを支援すべく出兵したが、フランス軍にサンマルタン要塞に籠城されてそこが陥落させられず、11月に撤退に追い込まれる惨敗に追い込まれた事(ラ・ロシェル包囲戦)などが重なって次第に追い詰められていく。結局バッキンガム公は特別税の議会承認と引き換えに「議会の同意なき課税の禁止」「恣意的逮捕からの臣民の自由」「軍隊強制宿泊の禁止」「民間人への軍法適用禁止」といった内容的にはすでに明文化されていた臣民の権利の再確認に過ぎなかった「権利の請願」を1628年3月に認めさせられ(臣民からは広く歓迎され、ロンドンはお祭り騒ぎになった)、同年11月27日にポーツマスで遠征準備中に英国軍人の手によって暗殺されてしまう。そして1625年3月に即位して以降彼に頼ってきた英国王チャールズ1世は1629年にフランス、1630年にスペインと和睦して三十年戦争から離脱。有能な側近を持つことなく親政を開始したものの政治を王妃やその取り巻きに任せて現実から遠ざかる生活を送る様になり、最終的には議会との対立が激化してピューリタン革命によって 1649年1月30日処刑されてしまうのである。一方王妃アンヌはシュヴルーズ公爵夫人の影響でリシュリューと政治的に敵対するようになり、シュヴルーズ公爵夫人の画策による1626年のシャレー伯の陰謀や後年の国王の寵臣サン=マール侯(元々はリシュリュー自身が推挙した人物)の陰謀に関わったとされている。1635年にフランスが三十年戦争に参戦してスペインに宣戦布告すると王妃の立場はさらに危ういものとなり、彼女の弟フェリペ4世との秘密裏の文通は姉弟の情愛を越えたフランスの機密に関わる内容となっていった。1637年8月にリシュリューがこの文通を発見し、王妃を審問にかけて罪を認めさせるとシュヴルーズ公爵夫人は亡命を余儀なくされ、王妃は以降厳重な監視下に置かれる事になる。

まぁ、この状況下においてドーファン(王太子)ルイ・ディユドネ(1638年9月5日、後のフランス国王ルイ14世)とアンジュー公フィリップ(1640年、オルレアン家の祖)を次々と生んだ訳ですから「本当にルイ13世の種か?」と疑われたのも仕方のないところ。そして「政敵」リシュリュー枢機卿が1642年に亡くなり、ルイ13世も1643年に崩御するといよいよ反撃が始まります。ルイ13世は自分の死後に王妃アンヌが摂政の座に就いて実権を握ることを防ごうして、摂政の権限を制限する遺言を残していたのですが、ピエール・セギエの助けを受けてパリ高等法院に摂政の権限を制限する先王の遺言を廃棄させる一方でリシュリューの腹心だったジュール・マザラン枢機卿を宰相となして政権を任せ世間を驚かせます。あたかも「陰謀家」シュヴルーズ公爵夫人の薫陶が遂に開花したかの様な思わぬ剛腕政治家の誕生。ちなみにリシュリュー枢機卿はルーヴル宮の北に建てた城館パレ・カルディナルを1636年に国王に寄進しているのですが、ルイ13世がそれを受け取る事はなく、ルーヴル宮を出た母后アンヌが2人の子供を連れて移り住みます。それ以降この館はパレ・ロワイヤルと呼ばれる事になり、後にマザラン枢機卿も移り住んできたので「二人は愛人同士で秘密結婚でもしたにちがいない」という噂が流れたのでした。やがて兄のルイ14世は財務長官フーケの建てた豪邸を上回る豪華さを誇るヴェルサイユ宮殿を建築してそちらに移り住みます。一方弟はそのままこの館に残ってオルレアン家初代当主となりました。江戸幕藩体制でいうと「御三家」的存在の誕生。そりゃ王統交代だって狙おうというものです。

摂政となった母后アンヌはリシュリューの政策を引き継いで三十年戦争を継続するマザランを(実家スペインやハプスブルグ家親族との戦いであるにも関わらず)懸命に支え続けました。そうした努力の甲斐あって戦局は次第にフランス軍優勢に傾きますが、戦費調達の為に重税が課せられ、貴族と民衆の間に不満が鬱積していきます。

*火器を大量装備する常備軍が戦場の主役となった17世紀には各国の軍事費が5倍~8倍に急増。フランスやイギリスのそれは16倍となり、オランダは国家予算の90%、神聖ローマ帝国は98%を軍事費が占めていたといわれている。

そして1648年には新税を課そうとする摂政政府とこれに反対するパリ高等法院との対立にパリの民衆が結びつき大規模な暴動が発生(フロンドの乱)。摂政アンヌはあくまで強硬姿勢を保ちましたが、マザラン枢機卿は高等法院側に一時的譲歩を見せます。いずれにせよ同年ヴェストファーレン条約が締結されてコンデ公ルイ2世率いるフランス軍が帰国すると反撃が始まり、翌1649年には摂政アンヌはルイ14世、マザランとともにパリを脱出してサン=ジェルマン=アン=レー(オルレアン家の祖アンジュー公フィリップが生まれた地)へと一旦撤退し、マザランとコンデ公が国王軍を率いてパリを包囲します。結局、パリ高等法院が妥協した形で和議が成立して、一旦は反乱は治まるのですが(高等法院のフロンド)、今度はマザラン枢機卿と戦功あるコンデ公の対立が表面化。マザランは1650年にコンデ公を逮捕しましたが、これに反発する帯剣貴族が高等法院と結んで反乱を起こします。当初は反乱軍優勢でマザランはドイツへ亡命、コンデ公は釈放されて摂政アンヌとルイ14世はパリ脱出を余儀なくされたのですが、烏合の衆の寄せ集めに過ぎない反乱軍はたちまち内部分裂を起こして戦況は国王軍が優勢に。マザラン枢機卿が1652年に帰国する一方で、パリ市民の信望を失ったコンデ公は撤退を余儀なくされ、1652年には国王軍のパリ進軍が始まります。コンデ公はこれに敗れたばかりかパリ市民と再び衝突し、スペインに援助を求めて反乱軍諸侯からすら見捨てられる展開となりました。最終的にはそれまで各地を転々としてきた摂政母后アンヌとルイ14世が同年12月にパリ入城を果たして反乱は終結します(貴族のフロンド)。

この間にルイ14世が成人に達っして(1651年)アンヌの摂政は終わりました。しかし1661年にマザラン枢機卿が死去してルイ14世が親政を宣言して国務会議から締め出されるまでは相応の政治的影響力を保持し続けたとされています(1659年にピレネー条約が締結されてスペインとの戦争が終わる。翌年アンヌの姪のスペイン王女マリア・テレサ(マリー・テレーズ)とルイ14世との婚姻が成立してさらに和平が固められる。この過程にも深く関わったとされている)。それ以降はシャンパーニュ・デュ・サン・サクラメントやヴァル・ド・グラースの修道院に隠棲し1666年に死去。

*国際的には「剛腕政治家」母后アンヌと、彼女に前半生を押さえつけられてきた反動から軍事遠征を繰り返した「太陽王」ルイ14世の関係を、古代エジプト王朝を交易によって栄えさせたハトシェプスト女王(Hatshepsut、紀元前1479年頃〜紀元前1458年頃在位)と、その間継母である彼女に「摂政」として国政を牛耳られ続けた鬱憤を晴らすが如く彼女の残した記念碑をことごとく破壊し尽くしつつ軍事遠征の繰り返しでエジプト王朝最大版図を実現した「エジプトのナポレオン」トトメス3世(Thutmose III、在位紀元前1479年頃〜紀元前1425年頃)の関係と比較する向きすらある。それはそれとして「フランス王座初の近代人」ルイ14世はとてつもないコンプレックスの塊で、そのせいでヴェルサイユ宮殿を建設したり侵略戦争に邁進した事実は万人が認めるところ。

すでにお気づきかもしれませんが「ダルタニャン物語(D'Artagnan、1844年〜1851年)はオルレアン家が王統だった7月王政期に発表されており、こうしたオルレアン家にまつわる出来事をオルレアン家に都合の良い解釈でつなぎ合わせた「オルレアン家中心史観」とでも呼ぶべき歴史観を下敷きとしています。フランス革命の時代まで筆を運ばなかったのも、もしかしたら「同じ王族なのに大衆への人気取りを意識してフランス国王処刑に一票を投じ、自らもギロチンの露と消えていった」黒歴史に就て触れる事がタブー視されており、触れるに触れられなかったせいかもしれません。

*まぁ実際には、ルイ15世以降の時代になると宮廷の雰囲気が生ぬるくなって活劇の舞台にふさわしくなる事の方が大きかったと考えるのが自然。

とはいえ確かにこうした出自を有するオルレアン家は只者ではなかったのです。政略結婚によって増やした地所からの上がりに加え、ピティヴィエのサフラン栽培を成功させ、北米の植民地「ラ・ヌーヴェル-オルレアン(La Nouvelle-Orléans、現在のニューロリンズ。当時はミシピッピ川流域全体を支配下に置いていた)」を巧みに経営して革命前夜までにフランス最大の素封家へと上り詰めました。当時のフランス絶対王政は「上からの産業革命」とでも呼ぶべき何かを成功させつつあったのです。しかしそれゆえに貧富の格差が広がり国民の間に怨嗟の声が広がっていきます。宮廷が自粛の意味も込めて華美を追求するロココ様式を捨て、質実剛健を追求する新古典主義様式への乗り換えを図った背景にはそういうフランス固有の背景があったとされています。そういう状況下、オルレアン家はフランス王統ブルボン家の無能を憎みつつ「国内最大の金持ちが国内最大の地位に着くのは当然の事」と歯ぎしりする毎日を送ってた次第。

よく考えてみればそれ自体は(むしろ支配階層たる武家がプロレタリア化を強要され困窮した)江戸幕藩体制下日本でも見られた光景です。江戸時代の三大改革は元来綱吉時代の「正徳の治」と合わせて四大改革といったのですが、要するにインフレ進行によるランティエ階層(Rentier、地税生活者)の没落を防ぐ為に旗本の借金を棒引きにしたり、勝ち誇る富商や富農の贅沢を禁じたり(倹約令)、都市集住を防ぐ為に田舎からの上京者を国許に返そうとしました。そして水戸光圀の様な御三家領主は「馬鹿な。せっかく成長期にある経済をわざわざ縮小させ、皆貧かった時代に戻そうとするのはただの悪政よ」と批判していたのです。ただしフランス絶対王政がその中央集権制故に「太陽王」ルイ14世の時代以降、宮廷がファッション・リーダーの地位を務め続けたのに対し、日本ではその座を在野の歌舞伎役者達が奪ってしまいました。天保の改革はこれを「秩序に対する反逆」と見做し、彼らを殲滅しようと企みましたが当時の江戸町奉行遠山金四郎景元はサポタージュによってこれを阻止。これに感謝した歌舞伎界が生み出した新たなヒーロー像が「遠山の金さん」だったのです。

*人返し令…欧州の多くの地域では18世紀末から19世紀前半にかけての政治的激動期における農奴解放以降やっと社会問題化したが、フランスでは既に18世紀段階でサン=キュロット階層(浮浪小作人)が登場していたし、「旅好き」の日本の領民達は参勤交代の為の交通網整備を利用してそれ以前から勝手に動き回っていたのだった。

その一方でオルレアン家は実際にその夢を7月革命(La Révolution de Juillet)で叶えてしまうのですから「虚仮の一念岩をも通す」としか讃え様がありません。

フランス7月革命(La Révolution de Juillet)

1830年7月27日から29日にフランスで起こった市民革命。フランスでは「栄光の三日間(Trois Glorieuses)」とも言う。これにより1815年の王政復古で復活したブルボン朝は再び打倒され、ウィーン体制によって構築された正統主義は部分的に崩壊し、ブルジョワジーの推すルイ・フィリップが王位に就いた。

①1815年の王政復古により王位に就いたルイ18世(Louis XVIII、在位1814年〜1824年)。ルイ16世の時代に追放されたエミグレ(亡命貴族)の復帰を助ける一方、世界で初めて会計年度の概念を取り入れるなど聡明な側面も見せ、から労働者や農民といった下層階級の為に穏和な政策を取ろうと考えていたが、むしろその温厚な性格ゆえに市民への復讐を誓った王弟アルトワ伯爵(後のシャルル10世)や姪のマリー・テレーズら王党派の白色テロを止められなかった。1820年2月13日に甥のベリー公爵シャルル・フェルディナン(アルトワ伯爵の次男)が一国民によって暗殺されて以降は国王自身も復讐鬼へと変貌。愛人やアルトワ伯爵の政治干渉を招く。かくしてスタンダール「赤と黒(Le Rouge et le Noir、1830年)」に描かれたディストピアが現出する事となった。フランス革命による成果をことごとく無視した反動政治。貴族や聖職者のみが優遇するアンシャン・レジーム体制の復活。②ちょうどその頃、イタリア統一を目指す秘密結社カルボナリ(Carbonari)がパリに本拠地を移す。スペイン立憲革命(1820年〜1823年)に便乗してナポリ軍を巻き込んで蜂起したナポリ革命(1820年〜1821年)とサルデーニャ軍を巻き込んで蜂起したピエモンテ革命(1821年)がオーストリア軍に立て続けに粉砕され、教皇ピウス7世が1821年9月13日に彼らを糾弾する声明を発表したのが直接の原因である。またこの時期にはフランス版カルボナリともいうべきシャルボンヌリー(Charbonnerie)が結成されており、両者は当初より提携関係にあったのである。やがてカルボナリ/シャルボンヌリーはウィーン体制打倒を目指すヨーロッパ各地の自由主義者の支持を集めて国際的に幅広く暗躍する様になったが、その過程で(後に7月王政王統となる)オルレアン公ルイ・フィリップ(Louis Philippe)や(後に皇帝ナポレオン3世となる)ルイ=ナポレオン・ボナパルト(Louis-Napoléon Bonaparte)を指導者に加える様になっていく。

*こうした動きと反比例する形でイタリア本国の支持を失っていく。

③ルイ18世が亡くなり王弟アルトワ伯がシャルル10世(Charles X、在位1824年〜1830年)となると言論弾圧と旧亡命貴族の保護強化が加速した。とりわけ旧貴族がフランス革命の際に被害を受けた城館(シャトー)の代償として10億フランを国庫負担とする法律の制定はブルジョワジー市民の不満を高めたとされる。

*シャルル10世は国内の不満をそらす目的で、1830年7月にアルジェリア侵略に着手。これが1960年代まで続くフランス領アルジェリア植民地の端緒となったが、それでも国内の不満は一向に沈静化しなかった。④シャルル10世はついに自由主義者が大きな勢力を持つに至った議会を強制的に解散させ、次の選挙における大幅な選挙権の縮小を命ずる勅令を発令(七月勅令)。しかしフランス革命同様、この暴挙が最後の引き金を引いてしまう。

そして運命の1830年7月27日、ブルジョアジーの後援によって組織された約6万人の市民(カルボナリ/シャルボンヌリーと連携した学生、小市民、労働者ら)が三色旗を翻して街頭にバリケードを築き始める。シャルル10世は郊外のサン=クルー宮殿にいて楽観視していたが、パリで市街戦が始まると戦意の乏しい鎮圧軍はじりじりと後退。チュイルリー宮殿、市庁舎、ノートルダム聖堂などが相次いで占領されていく。7月28日には反政府派の指導者達が銀行家ジャック・ラフィット邸に集まって司令部を設置。7月29日にはスイス人傭兵の守るルーブル宮殿が民衆の襲撃によって陥落し、時計台に三色旗がはためいた。国王は驚き、七月勅令の破棄と内閣総辞職を決めたが、時すでに遅かった。

事態収拾はラフィットの主導のもとに行われ、国民の偶像ラファイエット将軍が担ぎ出される。7月31日には市庁舎のバルコニーにオルレアン公ルイ・フィリップがラファイエット将軍とともに姿を現し、民衆の歓呼の声に迎えられた。8月2日にはギロチンを怖れる国王シャルル10世が退位してランブイエ城からオーストリアへと亡命。後継政府は共和派の反対を押し切って「国民王」ルイ・フィリップを即位させ、ここにフランス立憲君主制が開始される(7月王政)。ラフィットは首相に就任。ルイ・フィリップは別名「株屋の王」であり「ブルジョワの王」であったため、市民たるブルジョワジーの不満は急速に解消されていく。ヴィクトル・ユーゴーは「フィリップ王はあらゆる階級の言葉に通じ、それを常に話していた。最もよくブルジョワ(中流社会)を代表した人物であったが、また一方でそれより抜きん出て万事にそれよりも優れていた」とする。国王は自由主義と立憲王制を採用し、一定の成果を収めることに成功した。

またもや「動機」なら有り余るほどで「状況証拠」も十分…いずれにせよ大ブルジョワジー階層が革命の先頭で旗を振った革命であり、そうした大ブルジョワジーの首魁がオルレアン家だった事、 新政権には王党派のカルボナリ/シャルボンヌリー党員が名を連ねた事は動きません。ただしカルボナリ/シャルボンヌリーというのは決して一枚板の組織ではありませんでした。それで革命が単なる王統交代に終わると組織内の共和派が激怒。煽動によって外国人革命家や外国人出稼ぎ労働者達を動員する様になったので六月暴動(1832年)によって殲滅の憂き目を見た訳です。有名なドラクロワの「民衆を導く自由の女神(La Liberté guidant le peuple、1830年)」の公開が打ち切られ、人目につかない倉庫の奥に移されたのもこれ以降。裏側であった展開は、フランス革命当時ほど単純なものではなかったのかもしれません。

* 「レ・ミゼラブル」で描かれていた様に、これにフランス共和主義者が参加していたかは微妙。何しろ著名なフランス人の共和主義者が一人も参加しておらず、一人も殉死していないのである。ちなみに中国人は彼らが(安易な妥協の象徴たる三色旗を投げ捨て、革命貫徹を意味する)赤旗を掲げる意味を一発で理解して大興奮。

しかし勝利した大ブルジョワ階層は自らの権力の源泉たる収入制限選挙を維持し、議会の議席を独占し続け、貧富の格差拡大を放置し続けます。そしてその事によって次第に中小ブルジョワ階層やプロレタリア階層(工場労働者や小作農)を次第に敵に回していくのです。その結果として二月/三月革命(1848年〜1849年)が勃発してオルレアン家は海外亡命に追いやられてしまうのですが、この動きを主導した中小ブルジョワ階層は次の瞬間にはもうプロレタリア階層に粛清されて消滅してしまいます。そしてフランスで初めて実施された普通選挙を制したのはナポレオン戦争時代の軍功によって自作農集団へと変貌した元サン・キュロット層を票田とするルイ・ボナパルト大統領/皇帝ナポレオン三世でした。。

この過程でパレ・ロワイヤルもまた戦場となっています

フローベール「感情教育(L'Éducation sentimentale、1864年〜1869年)」

*フローベールは実際に猟銃を手にして二月/三月革命(1848年〜1849年)に蜂起側に参加しており、さらに数多くの同時代資料を読み込んで記憶を補強した上でこの文章を書いている。当時の民衆蜂起の貴重な証言。

銃声の聞こえてきたシャンゼリゼの方向にむかっていると、サントノレ通りにでたところで、仕事着姿の男の一団がすれちがいざまに叫んだ。「 ちがう、そっちじゃない! パレロワイヤルへ行け!」フレデリックは男たちについいった。聖母被昇天修道会礼拝堂の鉄柵がひき抜かれてい た。さらに先へすすむと、バリケードをつくるつもりなのか、道路の中央に敷石が三枚 ころがっている。さらに、騎兵を妨害するためのガラス瓶の破片や鉄線の束も目につく。 ふいに、蒼ざめた顔の大柄な青年が裏通りからとびだした。水玉模様の色ものの運動着のようなものを着て、黒い髪を肩のうえになびかせている。兵隊用の長い銃を手に し、部屋履きをはいて、なにやら夢遊病者めいたようすながら、虎 のように音もなく 敏捷に走りさっていく。ときおり爆発音が聞こえた。前夜、キャピュシーヌ 大通りで銃撃事件があり、その被害者のうち、五人の遺体をのせ た荷車がとおるのをのを見て、民衆の気持は一変してしまった。チュイルリー 宮殿に 副官たちが続々とつめかけた。新内閣の組閣にとりかかっているモレ氏は戻ってこない。ティエール 氏はべつの内閣をつくろうとしている。国王は詭弁を弄し、ためらっ たあげくにビュジョー(アルジェリアを占領し総督となったことで知られる元帥)に 総指揮権をあたえておきながら、それを行使させまいとしている。その間に、反乱はただ ひとりの人間によって率いられているかのように、目を見はる勢いでひろがっていっ た。街角に立ち、群衆にむかって熱狂的な弁舌をふるう男たちの姿がある。教会の早鐘 を力いっぱいうち鳴らす者がいる。鉛を溶かし、溶かし、薬莢がつくられる。街路樹、共同便所、ベンチ、鉄柵、ガス燈など、ありとあらゆるものが引きぬかれ、ひっくりかえされた。朝になると、パリじゅうがバリケードで覆われていた。政府側の抵抗は長く つづかなかった。各所で国民衛兵が介入してきたからだ。─ ─ そんなわけ で、八時には、民衆はおだやかに、もしくは力ずくで、五つの兵営と区役所のほとんど、それに戦略上もっとも重要な地点を占拠していた。王政はみずから、そしてさしたる抵抗もなく、またたくまに解体して消滅しようとしてい た。目下、シャトードーの詰所(パレロワイヤル広場にあり、 前夜、キャピュシーヌ大通りで一斉射撃をおこなった兵士たちが詰めていた)が襲撃されていた。実際はそこにはいなかった、五十人の勾留者を解放するつもりだったのだ。パレロワイヤル広場の入口にき たところで、フレデリックは足 をとめねばならなかった。広場は武装したグループでうめつくされていた。歩兵の数中隊がサントマ通りとフロマントー通り(ルーヴルのクール・カレとカルーゼル広場のあいだにあったが、ナポレオン三世によるルーヴル増設工事の為に1852年に消滅)を占拠している。ヴァロワ通りは巨大なバリケードで遮断されている。バリケードのてっぺんにただよう煙のすきまから、男たちが大きな身振りをまじえながら駆けまわっている のが見える。男たちはたちまち姿を消す。するとふたたび銃撃戦がはじまった。詰所からも応戦するが、なかにいる兵士の姿は見えない。オーク 材の鎧戸でまもられた窓には、いくつもの銃眼がもうけられている。三階建てで、ふたつの翼をもち、二階に噴水、中央に小さな入口のあるこの大きな建物は、銃弾をあびて白いしみのような疵がつきはじめている。玄関まえの三段の石段のあたりには人影は見られない。

国民衛兵(la Garde nationale)…フランス革命時に従来の常備軍に替わってフランス国内各都市で組織された民兵組織。最初にパリで作られ、それに倣って各都市も組織した。司令官は初めラファイエット侯爵、ついで短期間マンダ侯爵が務めた。1792年夏までは中流階級に基礎を置いており、立憲君主制を強く支持していた。ナポレオンによって武装解除されたが、1809年と1814年にはフランス防衛のため再召集されている。

1814年に始まるブルボン復古王政において、ルイ18世は国民衛兵を存続させたが、国民衛兵を構成する中流階級が反動的な王政に敵意を示した為にシャルル10世は1827年に解散させた。だがこの時に武装解除を怠ったせいで1830年の七月革命において重要な戦力として活躍する事になった。

1830年の七月革命後、1831年に新たに設立された国民衛兵には失業者対策という側面もあり、二月革命/三月革命(1848年〜1849年)に際しては共和主義者側に立って戦った。皇帝ナポレオン3世は、自由主義と共和主義の影響を減らす為に第二帝政の間、国民衛兵の任務を従属的なものにとどめている。普仏戦争(1870年〜1871年)に際して国防政府は、プロイセンからパリを守る主役として位置づけた。1871年3月から5月にかけてのパリ・コミューン蜂起の期間、パリの国民衛兵は拡大され、武器を扱えるすべての市民を含むほどになった。フランス政府軍がコミューンを打ち破ると、国民衛兵は縮小され、1872年3月14日に解隊されている。

フレデリックのかたわらで、トルコ帽をかぶり、ニットの上着のうえに弾薬入れをさげ た男が、マドラス織のスカーフをかぶった女と言いあらそっていた。女が言った。「お帰り! さあ、お帰りったら」 「いいから、ほっといてくれ!」と亭主が答る。「門番の仕事くらい、おまえひとりでなんとかなるだろう。ねえ、同志、そうじゃありませんか? いままで、おれはどこでも自分の義務をはたしてきたんだ。1830年、1832年、1834年、1839年とね(順番に七月革命(1830年7月)、ラマルク将軍の葬儀に際しての際しての共和主義者/学生/元兵士らの反乱(1832年2月)、トランスノナン通りの虐殺(1834年4月)、四季協会による武装蜂起 (1839年5月)を指す)。きょうはみんな戦ってる。それなのに戦わずにいられるかってんだ! ─ ─ さあ、帰れ!」。 門番の女房は、亭主と近くにいた国民衛兵の男に叱責されて帰っていった。 国民衛兵の男は四十がらみで、ブロンドの顎ひげをはやし、見るからに人のよさそうな 顔をしている。騒乱のさなかにありながら、庭で仕事をする園芸家のようにおちつき払って、フレデリックと話をしながら銃に弾をこめては撃っていた。粗布のエプロンをし た少年が、自分の銃に使う雷管をもらおうと、男にしきりにおべっかを使っている。「 どこかのだんな」にもらったとかいう、みごと な猟銃である。「 おれの背中 につかまってるんだ」と男は言った。「いいか、身体を隠してろよ。でないと、やられちまうからな」。突撃の太鼓が打ち鳴らされた。するどい叫びがあがり、勝利の歓声がわきおこる。群衆は波うつようにたえまなく揺れうごいている。びっしりとおし寄せる人の波にはさまれ、フレデリックは身動きできずにいたが、こうした光景にすっかり魅了され、われを忘れてうち興じていた。負傷して倒れる者がいても、死者がそこかしこに横たわっていても、ほんものの負傷者、ほんものの死者とは思えなかった。まるで芝居でも観ているような気がしていた。

人の波の中央に、ビロードの鞍をつけた白馬にまたがり、黒い燕尾服を着た老人( 七月王政下で陸軍大臣を務めたジェラール元帥。手にしている小枝は交渉と和解の象徴)の姿が群衆の頭ごしに見うけられた。片ほうの手に緑の小枝、もういっぽうの手 に一枚の紙をもち、それらをしきりに振りうごかしている。とうてい話を聞いてもらえそうにないので、老人はあきらめて引きさがっ た。

歩兵部隊は姿を消していて、衛兵隊だけで詰所をまもっている。向こうみずな連中が玄関まえの石段にどっとおし寄せた。これらの人びとが倒れると、たちまちべつの一団がやってくる。入口の扉は鉄棒で叩かれてゆらぎだし、がんがんとあたりに鳴りひびいて いる。それでも衛兵隊は屈服しない。干し草を満載し、巨大な松明のように燃えあがる 馬車が壁ぎわに寄せられた。小枝の束、わら、酒精の樽がすぐさま運ばれる。石壁ぞいに火が這いあがる。まるで硫気孔のように、建物のいたるところから煙が噴きだした。 上のルーフバルコニーでは、欄干の小柱のあいだから、するどい音をたてて大きな炎がたちのぼる。パレロワイヤル の二階にはいまや国民衛兵があふれていた。広場に面した窓という窓から、銃が火を吹く。弾丸が空を切ってとびかい、壊れた噴水からながれだした水が血と入りまじって、地面に水たまりをつくっている。ぬかるみのなかで、衣服、 軍帽、武器に足をとられて滑った。足のしたに、フレデリックはなにか軟らかいものを感じた。見ると、灰色の外套を着て、溝にうつぶせに倒れた警官の手だった。あらたな民衆の一団が次つぎにおし寄せ、戦闘員を詰所へと向かわせる。銃撃戦はいっそう激しくなった。それでも酒屋は開いていて、人びとはときどきそこでパイプ を一服 し、ビールを一杯ひっかけては、戦列にもどっていった。迷い犬が一匹、しきりに吠えている。みんなはそれを見て笑った。だれかぶつかってきた者がいて、思わずよろけてしまった。腰に銃弾をうけた男で、あえぎながらフレデリックの肩さきに倒れかかってきたのだ。自分をねらって撃ったのかもしれ ず、フレデリックは逆上した。前にとびだそうとしたところ、国民衛兵の男にひきとめられた。「むだだよ。国王は逃げちまったからな。信じられないって言うんなら、自分の目で見てきたらいい」。 はっきりそう言われると、気持がおちつい た。

*同時進行でパレ・ロワイヤル宮廷内では壮絶な略奪が続いていた。それがパレ・ロワイヤルに始まりパレ・ロワイヤルで終わったオルレアン家の野望の最終到達地点だったという訳である。

ガチで殺しあってますね。しかも日常的風景の一部として、いかにも楽しげに。この淡々とした進行こそが当時のフランス市民にとっての「革命」だったのです。何か演説しようとする人が時々現れますが、誰も聞いちゃいない。それでもしつこいく続けると追い払われてしまいます。アンガージュマン(Engagement)って一体何?

こうした物語の途中に「勝ったのは赤旗(財産私有禁止を主張する過激派共和主義)でなく三色旗(議会制民主主義への移行を志向する穏健派共和主義)」と宣言する箇所があります。フランスにおいて「右翼=王党派/左翼=共和主義者」なる構図が崩壊し「ブルジョワ(資本主義と議会政治の世界に立脚する勝ち組)=右翼/プロレタリアート(共産主義に魅了されがちな工場労働者/小作農)=左翼」という図式が立ち現れた慣れ初めとなりそうですね。こうして次第に「同じフランス人だと誰の悪口なら言ってよいかもはや分からなくなっていく」状況こそが「三銃士」の世界において「外国人宰相」リーシューや「悪女」ミレディ(後のフランスのドラマにおいては次第に何度殺されても蘇る超自然的魔女にパワー・アップしていく)が絶対悪、フランス革命の世界においては「稀代の外国人悪女」マリー・アントワネット妃が絶対悪と認定されていく状況を生んだとも考えられる訳です。

そこでシュテファン・ツヴァイクは、第一次世界大戦敗戦によって退位に追い込まれたハプスブルグ家に対してアンビバレントな感情を抱くオーストリア人の一人として義憤を覚え、マリーアントワネット妃の復権を企てた訳です。しかし彼が描き出した(マリー・アントワネット王妃やオルレアン公の闊歩する)当時の国際的貴族社会は悪党のネットワークでも悲劇の主人公達の劇場でもなく「国民や時代の要請が全く視野に入ってないにもかかわらず、偉そうに何か事を為そうとするが、もちろん何ひとつうまくいかない王侯貴族の喜劇」といった具合でした。この人、返す刀で容赦なく「オーストリア人なら美しい思い出として美化したがるウィーン宮廷」をも斬って捨てたんですね。しかも実は調べれば調べるほど、いわゆる「ロココ世界」というのはそういうものだったという証拠が集まってきてしまいます…

実は「国王より富裕な王族の登場が政権転覆騒ぎを引き起こす」という考え方もあります。英国における薔薇戦争の遠因もそれでした。

私達は一体何処へ向けて漂流しているのでしょうか?