「旅する文人」のイメージはルネサンス時代晩期までしか遡れません。インテリが個人的に書斎を構える様になり、しかもそこが携帯の容易な小型書籍の全集に埋め尽くされる様になって初めて「文人」は「拠点としての書斎」を移動させながら旅して回る事が出来る様になったのです。しかし歴史のその時点において「旅」は人を訪ねて歩く手段として用いられるばかりで「旅そのものを目的とする(道そのものを住処とする)」発想にまでは行き着きませんでした。その目的を達成するには、彼らをさらに「地上に安住の地などない」なる危機的境地にまで追い込む必要があったのです。

ブルース・チャトウィン(池央耿・神保睦訳)『どうして僕はこんなところに』角川文庫、2012年。これはチャトウィンが最晩年に自ら選んだ作品集で、文庫本で500ページもある。紀行文に気楽なエッセイのようなもの、さらには学術論文のごとき知性の洪水のような文章も収められており、読んでいてけっして飽きることがない。かなりの時間をかけて、じつにゆっくりと読んだのだが、ページを開くたびにチャトウィンの語る物事――歴史や芸術運動、作家やその作品、はたまた文化人類学的な考察――への関心が高まり、何度も中断し、その関心を満たしてくれるであろう本にむさぼりつきたい衝動に駆られた。なぜ中断せずに読み終えることを選んだのか、読み終えたいまになってみると信じられないほどである。それはきっとチャトウィンの文章が持つある種の気安さ、親密さの為せる業だったのだろう。

作家や芸術家がそのまま章の主題となっていることも多いのだが、なかでもアンドレ・マルローとエルンスト・ユンガーについて書かれた章は忘れがたいものだった。

「彼の存在そのものが、聴き手を恍惚とさせる。その声は切れのいい情熱のほとばしりから甘いささやきへと自在に変化する。人は自然に彼の言葉の支配下に入ってしまい、後になって、自分がすっかりふりまわされたことに気づく。彼は読者の知性を、ぎりぎりの限界にまで追いつめる。概念、感覚、警告、哲学思想、そして驚くべき類推が、次から次へとつめこまれる。人の度肝を抜く洞察のあとに、あわてて付け足したようなもっともらしい説明が続く。読み手はすっかり煙に巻かれている。マルローの難しさに触れて、かつてコクトーは意地の悪い言葉を吐いた。「『人間の条件』を読んでいる人間なんて、実際にいるのかね?」マルローの作品は、翻訳されると著しく変質する。その高度に緊迫したレトリックは、フランス語でこそ輝きを放つもので、英語ではうまくおさまらない」(「アンドレ・マルロー」より、169ページ)

「フランスでは、芸術はすべて、社会の周辺部分に存在する。外務省では、私は生き残れなかっただろう。あなた方のイギリスにはない、この国のよいところは、思索家を重んじる伝統が残っていることだ。思索家の影響は、やがて革命という形で結実する。ヴォルテールしかり、ルソーしかり。その力が、社会の周辺にあった芸術に正統性を与える」(アンドレ・マルローの言葉、「アンドレ・マルロー」より、186ページ)

アンドレ・マルローの『人間の条件(La Condition humaine)』は、Gallimard社が刊行しているペーパーバック版シリーズFolioの記念すべき第一冊目を冠する書籍で、じつはずっと気になっていた(ちなみに二冊目はカミュの『異邦人(L'étranger)』である)。コクトーの意地悪が大変気にかかるところではあるが、こればかりはぜひともフランス語で読んでみたいと思う。

また、マルローがこんなことを語っているのも、忘れずに指摘しておきたい。

「フランスの古典的知識人は『書物に関わる人』で、その伝統はヴォルテールに始まっている。もっともヴォルテールは政治的にかなり強い力を持っていたから厳密には正しくないのだが、『書物の人』としての彼の評判はすっかり定着していたからね。そして、君は若いからよく知らないかもしれないが、非常に重要な役目を演じた男がいた――アナトール・フランスだ。大変な才能の持ち主で、彼が死んだときは、国葬が行われたのだよ。彼自身『書物の人』だったが、彼の描く主人公たちもまた、『書物の人』だった」(アンドレ・マルローの言葉、「アンドレ・マルロー」より、191ページ)

アナトール・フランス! これを読んでわたしが狂喜したのは言うまでもない。主人公が「書物の人」というのは、『シルヴェストル・ボナールの罪』のことを語っているのに違いないだろう。マルローはじつにいろいろな作家のことを「若者」であるチャトウィンに語って聞かせているのだが、ソルジェニーツィンについてはこんなことを言っていた。

「マルローはソルジェニーツィンのことを、前世紀トルストイ風小説家、と称した。パステルナークやバーベリによる進歩をまるで無視している作家だ、と言う」(「アンドレ・マルロー」より、189ページ)

じつはこの本のなかでソルジェニーツィンに対する批判を目にするのは、これが初めてのことではない。すこし前の章で、ナジェージダ・マンデリシュタームも彼の名を挙げているのだ。むしろ関心が湧いてくるではないか。

「今のロシアに偉大な作家などいないわね」低くくぐもった彼女の声には怒りが滲んでいた。「この国でも、名作はもう生まれないわ。ソルジェニーツィンはわがロシアの作家よ。でも、それさえ喜んではいられない。ソルジェニーツィンの問題はここにあるのよ。つまり、彼自身が真実を語っているつもりでいるとき、実はとんでもない嘘を喋ってしまうということ。でも、彼が想像力を駆使して物語を創造しようとすると、時には真実を掴むこともあるのよ」」(「ナジェージダ・マンデリシュターム――ある訪問」より、122ページ)

エルンスト・ユンガーについては今すぐ紐解きたいほどだ。彼にまつわるエピソードで、こんなものがあった。ここにもコクトーが登場している。大興奮の一節である。

「ユンガーはギトリの自宅に招かれて、昼食を共にする。フローベールの『感情教育』の生原稿や、女優サラ・ベルナールが愛用した金色のサラダボウルに目を見張る。やがてユンガーは、ジャン・コクトーと彼の「寵臣」ジャン・マレーの知己を得て、文豪プルーストがベッドの中で客を迎えた話を聞かされる。プルーストは、爪を噛む癖が出ないよう、黄色いキッド革の手袋をはめたままで、整理ダンスの上には「チンチラの毛皮」と見紛うほど、埃が積もっていたという」(「エルンスト・ユンガー、戦う美の追求者」より、428~429ページ)

「ある若い士官は、暴徒と化した兵士たちがまず楽器から叩き壊すのが不思議だ、と漏らした。「彼らの行為は、軍神マルスが知の女神ミューズの対極にあることの象徴ではないだろうか。私は、同じテーマを描いたルーベンスの大作を思い出した」破壊の限りを尽くす兵士も、鏡には手を出さない。これはどうしてだろうか、と若い士官は首を捻った。髭剃り用かと士官は考えたが、ユンガーは他に理由があるのだろうと思った」(「エルンスト・ユンガー、戦う美の追求者」より、414~415ページ)

チャトウィンのメイン・テーマは「人間の本当の住処は道である」。この思想はチャトウィンの血肉のなかに溶けて、彼の全感覚を支配している。アンドレ・マルロー、マリア・ライヘ、エルンスト・ユンガーなどさまざまな人びとへのインタビューにもそういう彼の感覚がうかがわれる。

ゴジュンバ氷河を登り、雪、裸の岩、半ば凍った緑色の湖など、目も眩(くら)むほどの明るい風景のなかで、チャトウィンは「イエティの足跡」を見る。雪の斜面に長さ十五センチほどのそれがあった。シェルパのサンゲイを呼んで見てもらうと、「人間のものじゃなさそうだ、イエティのと同じです」と暗い声でいった。そこでチャトウィンはいう。

《今でも、この「イエティの足跡」が何であったのか、皆目見当がつかない。私は一生をかけて奇跡的なものを捜してきた。しかし、ほんの少しでも超自然的な匂いをかぎつけると、私はいつでも、理性的に、科学的になろうとしてきた。》

ここには、チャトウィンのもう一つのメイン・テーマの宣言がある。一生をかけて奇跡的なものを捜す。そして旅をしつづけた、と繋げてみるのもいいかもしれない。

そうではあるのだが、確認しておきたいのは、チャトウィンにとっては最初から何かを探索する目的のために旅があったのではないということだ。落ち着きのなさが、必然的に移動という行動になる。彼の個人的性癖から始まり、それを人類規模にまで拡大してみせた思考の断片を『どうして僕はこんなところに』では随所に見つけだすことができる。

南アフリカの古生物学者の、「人類は逆境の中で生まれたのです。逆境というのは、この場合、乾燥のことです」という発言を引用して、いう。ホモ・サピエンスの進化は、約二百六十万年前、たった一度、アフリカ南部で起こった。各地を移動しなければ、生きていけなかった、周期的な長旅の合間に定住の時期があった、と述べている。チャトウィンの詩的直観ではあろうが、説得力がある(「ケヴィン・ヴォランズ」)。

「天馬」という、ごく初期(一九七三年)に書かれたエッセイで、匈奴(きょうど)とかフン族とかアジアの騎馬遊牧民にふれて、いっている。絶えず移動することが彼らの信条で、それは定住することの悪弊を避けるためでなく、移動することそのものを目的としていた。人間は生まれながらにして移動する生き物であった。そこから、民族単位で移動することと定住することの差、文明の姿の違いまでが論じられている。

移動する人びと、すなわちノマドは、若いときからずっとチャトウィンの関心の中心にあった。ノマドはふつう遊牧民と訳されるように、牧畜を生業(なりわい)としながら放浪する人びととされる。エッセイ「遊牧民の侵入」(一九七二年)などでは、チャトウィンもそう考えていたふしがあるが、しかし牧畜をしなくても狩猟移動民のような存在があるのだから、ノマドは、「移動民」と考えたほうが適切かもしれない。

自分の落ち着きのなさを、人類の起源にまでさかのぼって理由づけようとするのは、いかにもチャトウィンの鋭い頭の働きを思わせて面白い。けれども私は、とにかく歩くことが好きで、歩くことから世の中を眺めている彼の個人的な姿のほうがより印象深い。

『ウィダの総督』を映画化したドイツのヴェルナー・ヘルツォークも、歩く人だった。ヘルツォークのことを、「歩くことの持つ神聖な面について、まともな会話のできる唯一の相手だった」と書いている(「ヴェルナー・ヘルツォーク・イン・ガーナ」)。「私たちは二人とも、歩くということはただ単に健康維持につながるだけでなく、この世の邪悪を正すことのできる詩的な活動であると信じていた」とも。ヘルツォークはある年の冬、病気の友人を見舞うために、この哲学に従ってミュンヘンからパリまで歩いて行ったことがある。

チャトウィンはパタゴニアの旅で、バハーイー教徒に「君の宗教は?」と問われて答えている。「僕の神様は歩く人の神様なんです。たっぷりと歩いたら、たぶんほかの神様は必要ないでしょう」。

『パタゴニア』の奇妙な構成について。

この作品はふつうの意味での旅の記録ではない。

少年時代、祖母の家にブロントサウルスの皮なるものがあった。祖母のいとこであるチャーリー・ミルワードという船長がパタゴニアから送ってくれたものだという。やがてその皮はブロントサウルスではなく、ミロドン(オオナマケモノ)のものだとわかるのだが、皮の故郷を訪ねるというのが旅の動機らしいのである。

夢のような動機に導かれた旅は、パタゴニア見物にはならなかった。映画『明日に向って撃て!』のギャング、ブッチ・キャシディとサンダンス・キッドの後日談が出てくる。チャトウィンは、二人が映画の結末のようにボリビアの兵士たちに包囲されて死んだのではなく、生きのびていると考え、その足跡を辿っている。また、パタゴニアに逃げてきた欧州のアナーキストたちの話。ヤガン語の辞書をつくった天才学者の話。そして祖母のいとこチャーリー・ミルワードの人生等々、パタゴニアに移動してきた人物が次々に登場し、それにしたがってチャトウィンの旅の行程は何度も屈折する。

人物たちは、もともと狙いをつけられていたかのように、旅の行く手に登場してくる。チャトウィンは、彼らが背負っている数奇な人生の物語を、小説の語り手になったように書きしるしてゆく。その意味で、初めから仕組まれた虚構性に支えられた紀行といっていいだろう。 チャトウィンは英訳された芭蕉の『奥の細道』の愛読者で、このパタゴニアの旅でもそれを携行した、と語っている。『奥の細道』はいうまでもなく旅日記ではない。歌枕を訪ね歩き、要所要所に芭蕉の発句が置かれ、まるで歌仙の流れのように紀行が展開している。同行者曾良の旅日記と微妙にズレがあるのは、これも虚構性に支えられているからだ。『奥の細道』は、いわば構築された紀行文なのである。

ところで、ここで名前が挙がったアンドレ・マルローは「フランスのよいところは、思索家を重んじる伝統が残っており、その影響がやがて革命という形で結実する点にある。ヴォルテールしかり、ルソーしかり。フランスにおいては芸術はすべて社会の周辺部分に属し、このプロセスによって正統性を与えられるのである」と述べています。「事象の地平線としての絶対他者」を巡る中心性と周辺性の問題を、そうした循環史観に基づいて理解していた模様。

*宮崎駿の漫画「農夫の眼」の原作者でもある。

アンドレ・マルロー(André Malraux, 1901年〜1976年) - Wikipedia

フェルナン・マルローを父としてパリに生まれたが、両親は子供のころに離婚、パリ近郊のボンディで母親と祖母に育てられた。(なお、父フェルナンは再婚し、ロランとクロードの2子をもうけ、1930年に自殺)。

パリ東洋語学校(Langues O。現在のINALCOの前身)に入学し、東洋の言語を学ぶとともに、首都の芸術家の集まりにしばしば顔を出して少し風変わりなダンディーを気取った。在学中の1921年にドイツ系の富裕な家族の遺産を相続したクララ・ゴルドシュミットと結婚し、学校は卒業しなかった。妻とともにベルリン、シチリア、チュニジアなどを旅行するが、1923年妻の財産を株式投資につぎ込み株価暴落によって破産。

同年、妻とともにカンボジアに出かけ、12月23日バンテアイ・スレイ寺院で女体のレリーフを盗んだため友人のルイ・シュヴァッソンとともにプノンペンで逮捕された。1924年7月プノンペンの裁判所でマルローは禁固3年、友人のルイは禁固1年半の判決を受けた。一方、無罪判決を受けた妻クララはいち早くフランスに帰国し、知識人たちに救援運動を呼びかけた。これに応じてアンドレ・ジッドやフランソワ・モーリアックらパリの知識人らが署名嘆願運動を起こし、マルローは10月にサイゴンの控訴審で執行猶予1年に減刑され、11月にフランスに帰った。彼はインドシナにおけるフランス植民地当局に極めて批判的で、1925年には再びインドシナに赴きヤング・アンナン同盟設立に助力し、新聞『鎖に繋がれたインドシナ』を創刊した。考古学への情熱からラオスへの調査旅行も行い、1927年には中国国民党とも関係をもった。

1926年に最初の小説『西洋の誘惑』を書き、その後、1928年『征服者たち』、1930年にはカンボジアでの事件を基にした『王道』、1934年には上海における共産主義政権の崩壊を描いた『人間の条件』を書いて1933年にはゴンクール賞を受賞した。1930年代にはイランやアフガニスタンへの考古学調査にも参加し、ルイ・アラゴンとともに文化防衛のための国際作家同盟も設立した。1933年、長女フロランス誕生(このフロレンスは、のち映画監督アラン・レネの最初の妻となる)。

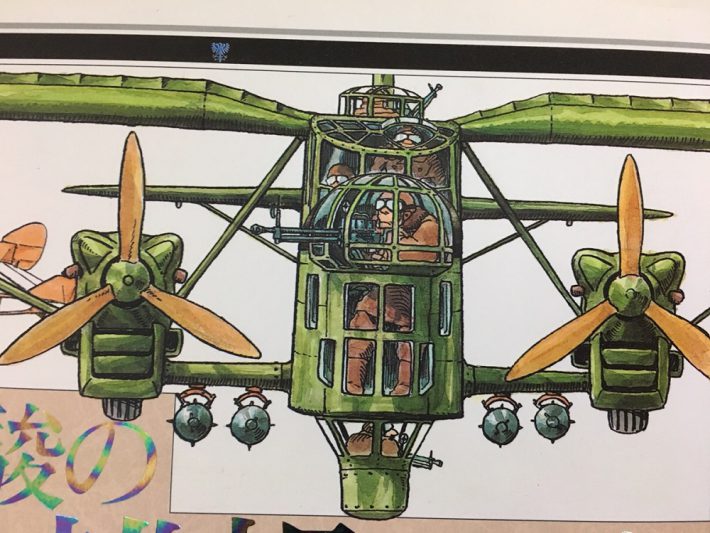

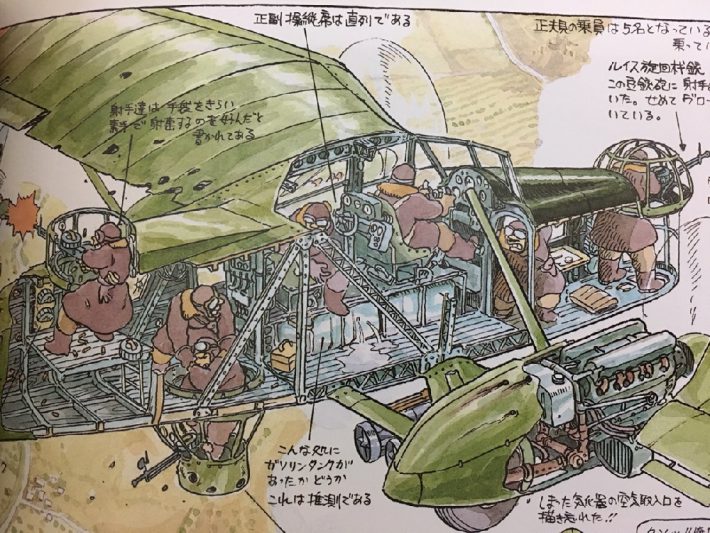

1936年スペイン内戦が起こると義勇兵として共和国派に参加し、空軍パイロットとしてマドリッド攻防戦で二度負傷した。共和国軍の資金募集のために米国、カナダ旅行も行い、この経験をもとに1937年『希望』を出版した。この頃からジョゼット・クロティスと同棲し、1940年に妻クララとは離婚。またこの時期、同じように義勇兵としてアメリカから参戦していた作家アーネスト・ヘミングウェーの知己を得た。

1939年第二次世界大戦が勃発するとフランス軍に入り、戦車部隊の一兵士となったが、1940年に捕虜となり、脱走後、レジスタンス運動に身を投じた。1941年にジョゼットと再婚。ピエールとヴァンサンの2子をもうける。1944年にはゲシュタポに逮捕され、危うく処刑されるところだったが、レジスタンスのメンバーに救出された。同年9月自由フランス軍のアルザス=ロレーヌ旅団司令官となり、ストラスブール防衛戦やシュトゥットガルト攻略戦に参加した。この功績でレジスタンス勲章や戦争十字勲章を授与された。ジョゼットはこの年に事故で死亡。

1945年8月自由フランス軍のシャルル・ド・ゴール将軍に出会って意気投合し、1945年11月から1946年1月にかけてフランス臨時政府の情報相に任命された。

1947年ド・ゴールが創設したフランス国民連合に参加、広報を担当する。ド・ゴールが下野していた1950年代には『芸術の心理』や『空想美術館』など芸術や美術に関する著作を発表した。

1958年6月、ド・ゴール政権成立によって再び情報相を拝命し、1960年から1969年にかけて文化相に在任した。この間美術行政の担当者になっていたジャック・ジョジャール(Jacques Jaujard=ルーブル美術館所蔵の美術品の数々を疎開させナチスによる窃盗や略奪から守り抜いた英雄)のことを嫌い、突然解任し「君には別のもっと良い地位を用意するから」と欺き、実際にはそれは実行しなかった。マルローは、あくまで、かつて東洋で美術品の窃盗をおこなった男で、その男(元 窃盗犯)が文化大臣に任命されたところ、なんと部下には、フランスの誇る文化財を窃盗から守り抜いた英雄がいた、という皮肉な事態が起きたのである。

1965年には訪中して毛沢東と会見。

1974年には日本も訪問、熊野・那智滝や伊勢神宮に参拝し、日本文化に深く親しんだ。

没後20年目の1996年11月23日、ジャック・シラク大統領らの尽力でマルローの棺はフランスの偉人を祀るパンテオン(パリ)に改葬された。

伊勢神宮とマルロー

内宮外宮を含め千古の技術を集めた神宝が開陳された第六十回伊勢遷宮(1973年10月)の7ヶ月後にあたる1974年5月に参拝。これを契機として、それまでの彼の聖芸術探索をつうじて追究してきた神性、聖性を産みおとしたところの、さらに元にあるもの、何かしら根源的なものへの眼差しがまとめられた。

「忘れられた建築家が、この社を創案したのだった。日本人が、絶える事なくそれを燃しては立て直す。それゆえにこそ、永遠なれと。忘れられた庭師が、これらの木々をうえたのだった。幾百年後にも大地からの未知の祝詞が人々の耳に届くようにと。西洋の建築家は、その聖堂が久遠の石のごとくであれと夢み、伊勢の大工たちは、その柱が、この上なく壮麗な宴のごとくであれと念じた。しかして、このたまゆらは、大聖堂よりピラミッドより力強く、永遠を語るのだ。そそり立つ列柱、そそり立つ飛瀑、光に溶け入る白刃。日本。」「伊勢神宮は過去を持たない。20年毎に建てなおすゆえに。かつ又、それは現在でもない。いやしくも千五百年このかた前身を模しつづけてきたゆえに。仏寺においては、日本は、自らの過去を愛する。が、神道はその覇者なのだ。人の手によって制覇された永遠であり、火災を免れずとも、時の奥底から来たり、人の運命と同じく必滅ながら、往年の日本と同じく不滅なのだ。神宮は、テンプルにしてテンプルにあらず。これを木々から隔てるや、それは、命を失うのだから。杉の巨木のかたちづくる大聖堂の、神宮は祭壇にして、サンクチュアリ。ただし、西洋の大聖堂の円柱は、穹窿の暗がりへと消え、これらの杉の大木は祭壇を讃美するのだ。日本の祖先。太陽への捧げもの。光箭の葉ごもりへと掻き消えたるはてしなき、その垂直軸をもって…」(アンドレ・マルロー『反回想録』第五部第二章)

この参拝に同行したマルローの研究家である竹本忠雄は、これをマルローの悟りと著書のなかで書いている。神道的霊性の本質がなければ、マルローの悟りもありえなかったと。

また三島由紀夫は「絶対者に到達することを夢みて、夢みて、夢みるけれども、それはロマンティークであって、そこに到達できない。その到達不可能なものが芸術であり、到達可能なものが行動であるというふうに考えると、ちゃんと文武両道にまとまるんです」と述べています。彼の人生を支配していたのは個人個人が送る「絶対的一回的人生」が最終的に「唯識論哲学の大きな相対主義の中に溶かしこまれてしまって、いずれもニルヴァーナ(涅槃)の中に入る」という世界観でした。

The Sea of Fertility. | The Sea of Fertility | Pinterest | Fertility, Nancy dell'olio and Search

三島由紀夫「豊饒の海(The Sea of Fertility、1969年〜1972年)」 - Wikipedia

三島由紀夫最後の長編小説。『浜松中納言物語』を典拠とした夢と転生の物語で、『春の雪』『奔馬』『暁の寺』『天人五衰』の全4巻から成る。最後に三島が目指した「世界解釈の小説」「究極の小説」である。最終巻の入稿日に陸上自衛隊市ヶ谷駐屯地で割腹自殺した(三島事件)。

*〈豊饒の海〉とは、月の海の一つである「Mare Foecunditatis」(ラテン語名)の和訳で〈月修寺〉のモデルとなった寺院は奈良市の「圓照寺」である。なお、最終巻の末尾と、三島の初刊行小説『花ざかりの森』の終り方との類似性がよく指摘されている。

第一巻は貴族の世界を舞台にした恋愛、第二巻は右翼的青年の行動、第三巻は唯識論を突き詰めようとする初老の男性とタイ王室の官能的美女との係わり、第四巻は認識に憑かれた少年と老人の対立が描かれている。

構成は、20歳で死ぬ若者が、次の巻の主人公に輪廻転生してゆくという流れとなり、仏教の唯識思想、神道の一霊四魂説、能の「シテ」「ワキ」、春夏秋冬などの東洋の伝統を踏まえた作品世界となっている。

また様々な「仄めかし」が散見され、読み方によって多様な解釈可能な、謎に満ちた作品でもある。

概要

三島は1960年(昭和35年)頃から大長編を書きはじめなければならないと考え、19世紀以来の西欧の長編小説とは違う〈全く別の存在理由のある大長編〉、〈世界解釈の小説〉を目指して、『豊饒の海』を1965年(昭和40年)6月から書き始める。壮途半ばで作家人生を病で終えた高見順の死も執筆に拍車をかけたとし、その執筆動機を以下のように語っている。

三島由紀夫「『豊饒の海』について」

私はやたらに時間を追つてつづく年代記的な長編には食傷してゐた。どこかで時間がジャンプし、個別の時間が個別の物語を形づくり、しかも全体が大きな円環をなすものがほしかつた。私は小説家になつて以来考へつづけてゐた「世界解釈の小説」を書きたかつたのである。幸ひにして私は日本人であり、幸ひにして輪廻の思想は身近にあつた。そして、学習院時代の旧師の松尾聰の校注に成る『浜松中納言物語』に依拠した「夢と転生がすべての筋を運ぶ小説」を四巻の構成にし、〈王朝風の恋愛小説〉の第一巻は〈たわやめぶり(手弱女ぶり)〉あるいは〈和魂〉を、「激越な行動小説」の第二巻は〈ますらをぶり(益荒男ぶり)〉あるいは〈荒魂〉を、〈エキゾチックな色彩的な心理小説〉の第三巻は〈奇魂〉を、第四巻は〈それの書かれるべき時点の事象をふんだんに取込んだ追跡小説〉で〈幸魂〉へみちびかれてゆくものと三島は説明している。

ちなみに、1950年(昭和25年)の『禁色』の創作ノートにもすでに、〈螺旋状の長さ、永劫回帰、輪廻の長さ、小説の反歴史性、転生譚〉といった言葉が並び、『豊饒の海』を予告するような記載があり、初期作品の『花ざかりの森』『中世』『煙草』などにも「前世」への言及が見られ、もともと三島には早くから転生への関心を抱いていた傾向が見られる。

〈豊饒の海〉の題は「月の海」の名のラテン語の訳語であるが、三島は、作品完成前に有人ロケットの月面着陸が行われることに触れて〈人類が月の荒涼たる実状に目ざめる時は、この小説の荒涼たる結末に接する時よりも早いにちがひない〉と述べ、題名は、〈月のカラカラな嘘の海を暗示した題で、強ひていへば、宇宙的虚無感と豊かな海のイメーヂとをダブらせたやうなもの〉で、禅語の〈時は海なり〉の意味もあると説明している。

三島は、論理も体系もない芸術の宿命や限界に、大きな哲学の論理構造を持つ大乗仏教の唯識の思想のような〈人間を一歩一歩狂気に引きずりこむような、そういう哲学体系〉を小説の中に反映させた長編を書き出したと述べ、第二巻の連載中には、汎神論のような宗教の世界像のようなものを、〈文学であれができたらなあ〉という願望を示しながら以下のように語っている。三島由紀夫「対談・人間と文学」(中村光夫との対談)

そういう世界包括的なものを文学で完全に図式化されちゃったら、だれも動かせないでしょう。日本だったら「源氏」がある意味でそうかもしれないし、宗教ではありませんけれども馬琴が一生懸命考えたことはそういうことじゃないか。仁義礼智忠信孝悌、ああいうものをもってきて、人間世界を完全にそういうふうに分類して、長い小説を書いて、そうして人間世界を全部解釈し尽くして死のうと思ったんでしょう。またプルーストも『失われた時を求めて』を書くことで、〈現実を終わらせようとした〉とし、その理由を以下のように三島は述べている。

三島由紀夫「対談・人間と文学」(中村光夫との対談)

ことばというものは終わらせる機能しかない。はじめる機能などありはしない。表現されたときに何かが終わっちゃう。その覚悟がなかったら芸術家は表現しなければいい。一刻一刻に過ぎてゆくのをだれもとめることはできない。しかしことばが出たらとめられる。それが芸術作品でしょう。それをだんだん広めていけば、ああいうものをやりたいという意欲はわかる。現実を終わらせちゃうことですね。(中略)ことばというのは世界の安死術だと思いますね。鴎外の「高瀬舟」ではないけれども、ことばというのは安死術です。そうしなければ時が進行してゆくことに人間は耐えられない。こういった三島の創作動機を松本徹は「小説」というものが出現して以来の、最長時間かつ国境を越えた広大な空間に展開させ「この人間世界全体」を可能な限り覆い尽くし、その成り立ちと意味を解き明かして、「小説なるものの存立の意味を示す」という「究極の小説」を三島が目指し、さらに「日本語として全きもの」を企図したと解説している。

*構想自体はバルザックの「人間喜劇シリーズ」に近い?

構想の変化

『豊饒の海』の「創作ノート」は23冊あるが、ごく初期の大まかな構想では「五巻」構成で、第一巻は〈夭折した天才の物語――芥川家モチーフ〉とあり、主人公を芥川龍之介のイメージにして、その長男次男らも想定に入れ、第二巻は〈行動家の物語――北一輝モチーフ、神兵隊事件のモチーフ〉、第三巻は〈女の物語――恋と官能―好色一代女〉、第四巻は〈外国の転生の物語〉、第五巻は〈転生と同時存在と二重人格とドッペルゲンゲルの物語――人類の普遍的相、人間性の相対主義、人間性の仮装舞踏会〉というものだった。

その後は「四巻」構成に変更され、第一巻『春の雪』は〈明治末年の西郷家と皇族の妃殿下候補との恋愛〉(実際にあったことではなく、三島の創作)で、西郷隆盛の実弟・西郷従道の一家が〈松枝家〉のモデルの一部となり、従道の次男・従徳の妻の実家である岩倉家(従道の息女・桜子の婚家でもある)が〈綾倉伯爵家〉のモデルの一部となる構想で固まり、第二巻『奔馬』は血盟団事件が題材となる。

第三巻(五巻構成時の三巻と四巻の合体)は、〈タイの王室の女or戦後の女〉が死なずに生き延びて〈60歳になつた男と結婚し、子を生む〉とあり、その後の構想では、姫が〈聡子or第二巻の女とよく似た女とlesbian Love〉となり、本多は清顕の生まれ変わりの姫に恋するが〈レズビアン・ラブの失恋〉をするという流れに変化する。

また第三巻『暁の寺』執筆の期間、三島は「楯の会」と共に1969年(昭和44年)10月21日の国際反戦デーのデモの鎮圧のため、自衛隊の治安出動直前の斬り込み隊として討死する可能性を見ていたため、第三巻は「未完」になるとも考えていた。この時期に三島は川端康成宛てに、自分の身にもしものことがあった場合の〈死後の家族の名誉〉を護ってもらいたいという内容の手紙を送っている。

しかし自衛隊の治安出動はなされずに憲法9条改正の期待は潰え、「楯の会」の存在意義が見失われてしまった。三島は、『暁の寺』を脱稿した時の気持ちを〈いひしれぬ不快〉と述べ、その完成によって〈それまで浮遊してゐた二種の現実は確定せられ、一つの作品世界が完結し閉ぢられると共に、それまでの作品外の現実はすべてこの瞬間に紙屑になつた〉とし、以下のように語っている。三島由紀夫「小説とは何か」

私は本当のところ、それを紙屑にしたくなかつた。それは私にとつての貴重な現実であり人生であつた筈だ。しかしこの第三巻に携はつてゐた一年八ヶ月は、小休止と共に、二種の現実の対立・緊張の関係を失ひ、一方は作品に、一方は紙屑になつたのだつた。(中略)私はこの第三巻の終結部が嵐のやうに襲つて来たとき、ほとんど信じることができなかつた。それが完結することがないかもしれない、といふ現実のはうへ、私は賭けてゐたからである。(中略)しかしまだ一巻が残つてゐる。最終巻が残つてゐる。「この小説がすんだら」といふ言葉は、今の私にとつて最大のタブーだ。この小説が終つたあとの世界を、私は考へることができないからであり、その世界を想像することがイヤでもあり怖ろしいのである。第四巻『天人五衰』は、実際に発表された作品と、創作ノートで検討されていたものと大きな隔たりがあるが、これは事前に構成をはっきりと固めずに、終結部分を不確定の未来に委ねていたためで、何度も構想を練り直している。一番初めの具体的な案は以下のようなものであった。

三島由紀夫「『豊饒の海』創作ノート」

本多はすでに老境。その身辺に、いろいろ一、二、三巻の主人公らしき人物出没せるも、それらはすでに使命を終りたるものにて、贋物也。四巻を通じ、主人公を探索すれども見つからず。つひに七十八才で死せんとするとき、十八歳の少年現はれ、宛然、天使の如く、永遠の青春に輝けり。(今までの主人公が解脱にいたつて、消失し、輪廻をのがれしとは考へられず。第三巻女主人公は悲惨なる死を遂げし也) この少年のしるしを見て本多はいたくよろこび、自己の解脱の契機をつかむ。思へば、この少年、この第一巻よりの少年はアラヤ識の権化、アラヤ識そのもの、本多の種子なるアラヤ識なりし也。本多死せんとして解脱に入る時、光明の空へ船出せんとする少年の姿、窓ごしに見ゆ。(バルタザールの死)これに関連する第四巻の構想では、本多が転生者を探すために新聞の人探し欄や私立探偵を使うなどし、聡子から手紙で〈何を探してをられる?〉と問われ、聡子を訪問した後に病に倒れて入院し、転生者の黒子がある若い〈電工の死〉(転落死)を窓越しに見て臨終を迎える大団円のプランが看取されている。

1968年(昭和43年)のインタビューでも、〈ドス・パソスの有名な「U・S・A」みたいに、その時点の日本の現状にあるものをみなブチ込んで、アバンギャルド的なものにするつもりだ〉と三島は述べている。この〈若い電工〉という転生者の死が本多に救済をもたらすという構想は、第三巻の完成の〈いひしれぬ不快〉の後でも基本的には変わらなかったが、しかしその後第四巻の主題は〈悪の研究〉と変更され、〈天使の如く〉であった〈少年〉が、〈悪魔のやうな少年〉に変更されてゆく。

また当初、第四巻の完結は1971年(昭和46年)末になるであろうと三島は述べていたが、実際の掲載終了は三島の自死(三島事件)により当初の予定よりも約1年余り早まった。1970年(昭和45年)3月頃、三島は村松剛に「『豊饒の海』第四巻の構想をすっかり変えなくてはならなくなった」と洩らしていたとされる。なお、〈天人五衰〉の前に予定されていた第四巻の題名は〈月蝕〉だった。

主題・作品意義[編集]最終巻の執筆が概ね出来上がっていた1970年(昭和45年)9月の時点で三島は、第三巻以降への流れについて、現世の人間が〈これが極致だ〉と思考したことが、第三巻で〈空観、空〉の方へ溶け込まされるとし、その〈残念無念〉の感覚を設定するには、第一巻と第二巻を戦前に設定させて、第三巻で一度〈空〉が生じ、〈それからあとはもう全部、現実世界というのはヒビが入ってしまう〉流れとなり、それが次元は違うが、〈現実世界の崩壊〉を〈戦後世界の空白〉のメタファとなると語っている。三島由紀夫「文学は空虚か」(武田泰淳との対談)

僕にとっても、戦後世界というのは、ほんとに信じられない、つまり、こんな空に近いものはないと思っているんです。ですから仏教の空の観念と、戦後に僕がもっている空の観念とがもしうまく適合すればいいんですけれどもね。小説としてはもう完全に下り坂になるわけです。そこからはもう「絶対」もなんにもない。そして三島は〈空を支える情熱〉は、信仰以外にはないとしつつ、信仰者や信仰になったら小説ではなくなるので、第四巻の主人公を〈悪魔的〉にし、〈空を支えるのが、空観という形で、悪魔の仕業のように考える〉方法にしたと説明している。

また同時期に、〈第四巻の幸魂は、甚だアイロニカルな幸魂で、悪(自意識の悪)が主題ですが、最後の本多の心境は、あるひは幸魂に近づいてゐるかもしれません。(中略)この全巻を外国の読者に読んでもらふとき、はじめて僕は一人の小説家とみとめられるであらうと、それだけがたのしみです〉とドナルド・キーン宛てに三島は説明している。

自死の一週間前には、『豊饒の海』の主題と終局について三島は以下のように語っている。三島由紀夫「三島由紀夫 最後の言葉」(古林尚との対談)

絶対者に到達することを夢みて、夢みて、夢みるけれども、それはロマンティークであって、そこに到達できない。その到達不可能なものが芸術であり、到達可能なものが行動であるというふうに考えると、ちゃんと文武両道にまとまるんです。(中略)あの作品では絶対的一回的人生というものを、一人一人の主人公はおくっていくんですよね。それが最終的には唯識論哲学の大きな相対主義の中に溶かしこまれてしまって、いずれもニルヴァーナ(涅槃)の中に入るという小説なんです。ちなみに、恩師の清水文雄宛てへの最後の書簡では、〈小生にとつては、これが終ることが世界の終りに他ならない〉とし、以下のように述べている。

三島由紀夫「清水文雄宛て書簡」(昭和45年11月17日付)

カンボジアのバイヨン寺院のことを、かつて「癩王のテラス」といふ芝居に書きましたが、この小説こそ私にとつてのバイヨンでした。書いたあとで、一知半解の連中から、とやかく批評されることに小生は耐へられません。又、他の連中の好加減な小説と、一ト並べにされることにも耐へられません。いはば増上慢の限りでありませうが……。文芸雑誌『新潮』に、先ず1965年(昭和40年)9月号から1967年(昭和42年)1月号にかけて『春の雪』が連載され、同年2月号から1968年(昭和43年)8月号にかけては『奔馬』、同年9月号から1970年(昭和45年)4月号にかけては『暁の寺』、同年7月号から1971年(昭和46年)1月号にかけては『天人五衰』が連載された。単行本は、1969年(昭和44年)1月5日に『春の雪(豊饒の海・第一巻)』、同年2月25日に『奔馬(豊饒の海・第二巻)』、1970年(昭和45年)7月10日に『暁の寺(豊饒の海・第三巻)』、1971年(昭和46年)2月25日に『天人五衰(豊饒の海・第四巻)』が新潮社より刊行された。文庫版は各巻新潮文庫より刊行されている。

翻訳版は、『春の雪』『奔馬』は英米のMichael Gallagher訳(英題:Spring Snow、Runaway Horses)、イタリア(伊題:Neve di primavera、Cavalli in fuga)、『暁の寺』は英米のCecilia Segawa Seigle、D.E. Saunders訳(英題:Temple of Dawn)、イタリア(伊題:Il tempio dell'alba)、『天人五衰』は英米のエドワード・G・サイデンステッカー訳(英題:The Decay of the Angel)、イタリア(伊題:La decomposizione dell'angelo)をはじめ、世界各国で行われている。

一方「(ホメロス叙事詩の世界の英雄が途絶えた)近代の戦場」を生き、戦争を遂行するシステム全体を「事象の地平線としての絶対他者」への対峙手段として把握したのが エルンスト・ユンガーの世界観。

こうした精神の内実が驚くほど似通っているのは、それを型抜きした「事象の地平線としての絶対他者」のイメージが社会的に広く共有されていたからに違いありません。ある意味「総力戦体制時代(1910年代後半〜1970年代)」を司った時代精神(Zeitgeist)そのものだった?

ところで「事象の地平線としての絶対他者」の存在を身近に感じる様になった時期を、アンドレ・マルローやエンルスト・ユンガーは第一次世界大戦中から、三島由紀夫は太平洋戦争後としています。ここに日本と欧州の時間感覚のズレが見て取れるとも?