「共産主義は資本主義社会に対するツンデレ」って発想、意外と巷に溢れてて震える。

どうしてそんな展開になってしまったのか。「二点間を結ぶ最短距離が直線にならないなら、それは空間認識の方が歪んでいるのだ」といいます。もしかしたら社会学(sociology)の形成過程と深い関係があるのかもしれません。

一般に 社会学(英sociology、仏Sociologie、独Soziologie)を勉強する人間はまず最初、こう教わります。

社会学は一般に2つの主張から構成される。

ここでいう社会現象に共通する一般的要素として何に注目するかが問題となる。

- ユダヤ系ドイツ人ゲオルク・ジンメル(Georg Simmel、1858年〜1918年9)は「社会学の問題(1894年)」以降、「相互行為(複数の人間のたがいに関連しあった行為、あるいはそれぞれの個人の別の個人に対する対面態度)」に注目。

- ユダヤ系フランス人エミール・デュルケーム(Émile Durkheim、1858年〜1917年)は「 社会学的方法の基準(1895年)」以降、「社会的事実=制度(個人を拘束する安定した相互作用のパターン)」に注目。

- ドイツ人マックス・ウェーバーは「理解社会学のカテゴリー(1913年)」以降、「行為(意図をもった人間の行動)」に注目。

ところが一歩その歴史的形成過程に踏み込もうとすると恐るべき泥沼が待ち構えているのです。まさしく「二点間を結ぶ最短距離が直線にならないなら、それは空間認識の方が歪んでいる」典型例?

社会学(英sociology、仏Sociologie、独Soziologie) - Wikipedia

社会学([仏] sociologie = [羅] socius + [希] logos)なる用語は、フランス革命後の混乱と動乱に満ちた初期近代フランスを生きたオーギュスト・コントによって作られた。コントは、当時の産業主義と合理主義を背景として、社会学とは「秩序と進歩」に寄与する「社会物理学」であって、歴史学、心理学、経済学を統合する実証主義的な科学的研究でなければならないとした。

このコントの思想は、その師であるサン・シモンに遡る。サン・シモンは、自然科学の方法を用いて社会的世界を全体的かつ統一的に説明する「社会生理学」の樹立を企てた。このなかで、サン・シモンは、フランス革命後の新社会の秩序を捉えるべく、その社会変動の流れを「産業主義」として提示したのである。ここからコントはさらに、近代社会の構成原理として実証主義を提示し、産業ではなく科学をその中心に据えることになった。そしてその中心に社会学を位置づけたのである。

コントらの発想は、ジョン・スチュアート・ミル、ハーバート・スペンサーなどに受け継がれ、実証主義の体系化がはかられていった。たとえば、スペンサーは、彼独自の進化論に基づいて、有機体システムとのアナロジーによって社会を超有機的「システム」と捉え、後の社会システム理論の先駆となる研究を行なっている。そして19世紀末から20世紀にかけて、カール・マルクス、マックス・ウェーバー、エミール・デュルケーム、ゲオルク・ジンメル、ヴィルフレド・パレートらが、さまざまな立場から相次いで研究著作を発表。その方法論、キー概念などが形を変えながらその後の社会学に引き継がれていく。

- デュルケムは、コントらの社会発展論(近代化論)を「社会分業論」として受け継ぎ、分業による連帯を「社会的事実の機能的なメカニズム」によるものとして説明する機能主義的な社会システム論を創始した。さらには実証主義の伝統を継承し、自然科学の方法を社会科学へと拡大することを「社会学的方法の規準」の根底に据えた。しかし、実証主義は自然科学に対抗するような人文社会科学の方法論を打ち立てるものではなく、社会学の中心思想になることなく、ウェーバー、ジンメル、さらに後にはパーソンズらによって数々の批判を受けることになる。

- ウェーバーは前世代の近代化論を「資本主義の精神」の理論として受け継ぎ、ジンメルは「社会分化」の理論として受け継いだ。両者は、ドイツ哲学の伝統に則り(自然科学一元論ではなく)新カント派的科学方法論に依拠し、方法論的個人主義を創始した。すなわち、ウェーバーの場合には理解社会学による行為理論を打ち立て、ジンメルの場合は、後のシンボリック相互作用論(Symbolic Interactionism)につながる形式社会学と生の哲学の視点から関係論的定式化を行ない、マクロ客観主義の限界を乗り越える方向へ進んだのである。

こうした、実証主義の伝統を引き継いだデュルケムの方法論的集合主義(社会実在論=社会的事実)と、主にウェーバーによる方法論的個人主義(社会唯名論)との対立は、後に、「社会システムの社会学」(マクロ社会学)と「社会的行為の社会学」(ミクロ社会学)といったかたちで引き継がれることになった。

また、社会学の認識については、価値自由のルールにのっとったものであるべきか、それとも「精神科学」の伝統に準拠した人文学的性格のものであるべきかという、実証主義と反実証主義の対立が生まれたが、これも後に、たとえば、批判理論と構造主義的マルクス主義のアプローチといったかたちで繰り返されることになったのである。

*ちなみに同じWikipediaでも「社会学史」の説明は全く異なった内容となっている。どうやらこの辺りは編集合戦の戦場となっている模様。

社会学史 - Wikipedia

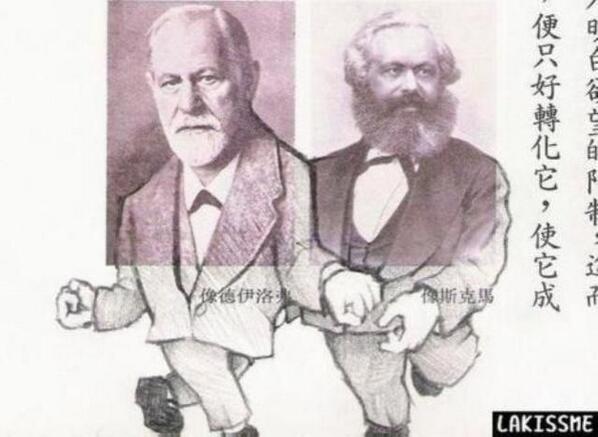

さらっと最後に「マルクス・フロイト主義とでも呼ぶべき何か」が登場。1930年代からドイツの学問史を振り返ったヘルムート・プレスナー(Helmuth Plessner, 1892年~1985年)の手になる「ドイツロマン主義とナチズム、遅れてきた国民(Die verspätete Nation. Über die politische Verführbarkeit bürgerlichen Geistes 1935年)」にも関連記述が見られます。

- 新カント派 (Neukantianismus、1870年代から1920年代)は、これからの時代にはもはや哲学は不要と決めつけた俗流唯物論(vulgar materialism)への反駁として始まった。しかし衒学(pedantry)と教条主義(Dogmatism)の罠にはまってかえってその不必要性を自己証明して消えていった。そもそもドイツ人にはフランス人の様に理性を崇拝する伝統がなかったので「理性に基づく倫理観の再建」など不可能だった。

- ジンメルらの「生の哲学(Lebensphilosophie)」への理解もあくまで表面的なものに留まった。かくしてドイツ人の関心は生物学的基盤を背景とする民族史に集中していく。生命の歴史を「生存闘争」という観点から説明したダーウィンの方がよほどしっくりきたからだった。

- その一方でマルクスの上部構造/下部構造論やフロイトの象徴論は恐ろしい勢いで広まった。「我々が自由意思や個性と信じ込んでいるものは、実は外側からもたらされたもの」というコンセプトがドイツ人心理にぴったり合致したからである。またマルクスが人間の歴史を「階級闘争」として説明し、フロイトが人間の自我を、制御できぬ 本能とこれを抑圧する「超自我」の闘争と説明したの気に入られた要因の一つだった。かくて両者の融合が始まる。

*この神経症的心象風景からドイツ表現主義(Expressionism)が芽生えたとも。まぁロマン主義の源流とされるE.T.A.ホフマン作品もそんな感じでしたが。本当は怖いドロッセルマイヤー老人…

*イタリアのホラー映画監督ダリオ・アルジェント(Dario Argento)の作品の極彩色豊かな照明やセットなどにも影響を与えた。という事はバレエリュス同様荒木飛呂彦「ジョジョの奇妙な冒険(1987年)」の源流の一つでもある?もしも「君の名は。」がホラー映画だったら!? pic.twitter.com/vaBcOue4aT

— のぶ【北の打ち師達】 (@nobu_llllllllll) 2016年9月22日

新カント派 (Neukantianismus、1870年代から1920年代)

1870年代から1920年代にドイツで興ったカント的な認識論復興運動およびその学派。

- カントは「(認識の制約外に実存する)物自体(Ding an sich)」と「(経験の対象たる)物(Ding)」を峻別したが、その後ドイツ観念論はその制約を“克服”したり別表現に置き換えるなど「後退」させる形で発展してきたが、ヘーゲル(Georg Wilhelm Friedrich Hegel、1770年〜1831年)の死後、彼の学派は細々と分裂していく混乱状況に陥った。

- 他方19世紀前半からモレスコット、フォークトやルートヴィヒ・ビューヒナーらの「俗流唯物論(vulgar materialism)」が登場。今後は自然科学的な知のみを体系化すべきであり、それによって哲学は不要になるとのテーゼが広がりを見せる。これに対しヘルマン・フォン・ヘルムホルツは、当時の感覚生理学の研究成果を援用。知覚の内容が知覚の主観的諸条件に依存している状況をカントの超越論的哲学に重ね、例えば自然科学のようないわゆる「経験科学」によって物自体が認識できるという独断論を批判した。新カント派の創設者はマールブルク大学で教鞭をとったフリードリヒ・アルベルト・ランゲとされるが、その後任者たるコーエンは、ヘルムホルツのカントの生理学的な再解釈を厳密論理学的なとらえ方に代えて再解釈をすることによってマールブルク学派を築いた。

- 19世紀中盤を過ぎるとオットー・リープマンがその著書『カントとその亜流』で発した「カントに帰れ(Zurück zu Kant!)」という標語がドイツを中心に広がりを見せる。マルクス主義が精神や文化を物質的因果律の支配にあると規定した為、人間もまた因果律に支配された機械とみなそうとしていると危惧して批判を開始したと見る向きもある。

- ヴィルヘルム・ヴィンデルバントが創始した西南ドイツ学派(バーデン学派)は認識論と価値論を包括した価値哲学を構想。精神科学に自然科学と異なる学問としての独自性を付与したばかりか、同じく精神科学に分類された歴史学に多大な影響を与え、さらに哲学の世界でも哲学史の研究が進められるようになった。これは、研究成果がわかりやすいという特徴を有していたこともあり、その後の講壇哲学の方向性を基礎付けた。

- 社会学の祖とされるマックス・ヴェーバーは、後年、リッケルトの弟子として新カント派に分類されることも多いが、自らを哲学者とは考えていなかったとされる。

大変興味深い事にヘルムート・プレスナー(Helmuth Plessner, 1892年~1985年)の手になる「ドイツロマン主義とナチズム、遅れてきた国民(Die verspätete Nation. Über die politische Verführbarkeit bürgerlichen Geistes 1935年)」においては新カント主義について「これからの時代にはもはや哲学は不要と決めつけた俗流唯物論(vulgar materialism)への反駁として始まった。しかし衒学(pedantry)と教条主義(Dogmatism)の罠にはまってかえってその不必要性を自己証明して消えていった」とのみ論じられている。アンリ=ルイ・ベルクソン(Henri-Louis Bergson、1859年〜1941年)が「時間と自由(Essai sur les données immédiates de la conscience、1889年)」「物質と記憶(Matière et Mémoire。1896年)」「創造的進化(L'evolution créatrice、1907年)」を経て「エラン・ヴィタール(élan vital、生の飛躍)」を「生命の進化を押し進める根源的な力」として想定する立場に到達したのも。やはり新カント主義への失望が背景にあったとされる。

ゲオルク・ジンメル(Georg Simmel、1858年〜1918年9)の形式社会学(英formal sociology, 独formale Soziologie)

ドイツの哲学者、社会学者。ベルリン大学で哲学,心理学,歴史学を学び,1885年ベルリン大学の哲学講師になった。しかしキリスト教徒ながらユダヤ系だった為に1914年にストラスブール大学の正教授に招聘されるまで不遇だった。

- 彼の「形式社会学(英formal sociology, 独formale Soziologie)」を特徴付ける「相互行為(英interaction、独Wechselwirkung)」について初めて言及した 論文「社会学の問題(1894年)」は翌年シカゴ学派の社会学者のスモールにより英訳された。さらには1892年に初版を発表した「 歴史哲学の諸問題」の改訂第二版刊行(1905年)に際して実証主義的・心理主義的側面を払拭している。

- 相互行為(英interaction、独Wechselwirkung)…複数の人間のたがいに関連しあった行為。ジンメルは個人と個人との相互行為だけを考えるときには,心的相互行為(seelische Wechselwirkung)、人々の相互行為を通じて社会関係がつくられていく過程を社会化(Vergesellschaftung)と呼んでいる。そして「社会学は社会化の形式(Formen der Vergesellschaftung)を研究する学問」としたのである。これを形式社会学(英formal sociology,、独formale Soziologie)と呼ぶ。

- 「生の哲学(Lebensphilosophie)」といわれる当時の哲学の潮流の代表者の一人。これは生き生きとした生(Leben, 人間の生命と生活くらいの意味)は,無味乾燥な論理的思考だけでは捉えられず、生そのものを直観的にとらえる必要があると考える哲学である。ドイツではショーペンハウアー(Artthur Schopemhauer, 1788-1860),ニーチェ(Freiedrich Wilhelm Nietzsche, 1844-1900),ディルタイ(Wilhelm Dilthey, 1833-1911),ジンメル,フランスではベルグソン(Henri Bergson, 1859-1941)などがその代表者とされるが、中でもジンメルとディルタイは比較的客観性を重視し,人々の生が具体的に表現された歴史や文化の理解を通じて生の本質を明らかにしようとした。ディルタイは「精神科学(Geisteswissenschaften)」は法則的認識をめざす「自然科学」とは異なる歴史的・文化的事実の解釈を通じて人間の生を理解することが目的とする解釈学だとし、ジンメルもこの主張を支持。

ジンメルに影響されて第2次世界大戦以前のドイツでは,形式社会学が大流行した。ウェーバーの行為の理論もジンメルの著作からの影響を受けている。とはいえ今日では,形式社会学が現実の社会から遊離した抽象論になりがちなことには批判も多い。今日の社会学は,抽象的な概念を利用して,具体的な社会現象を分析することに力点がおかれている。

様々なテクストを解釈(独:Interpretation)する文献学的な技法の理論、あるいはそもそも「解釈する」という事に対する体系的な理論。ドイツ語の表記「Hermeneutik」は、ギリシア語のερμηνευτική [τέχνη],、つまり古代ギリシア語の読みでの hermeneutiké [téchne] に由来し、ギリシア神話の中で神々の意志を人間に伝える神々の伝令役、ヘルメースの名から採られたもので、わからせる、理解させるという動詞を意味し、これから解釈・説明する、表現する、翻訳するという意味が派生し、元々はテキスト理解の技術として生まれたものであった。

- その源流は、古代ギリシア時代のヘルメーネウティケーに由来し、デルフォイの神託や占いあるいは夢を解釈する術にまで遡ることができる。テクストに対する解釈の技法の理論としても紀元前8世紀頃のホメロスの詩句の解釈から既に始まっているとされる。

- アリストテレスの論理学著作群『オルガノン』内の一書である『命題論』も、原題は『解釈について』(希: Περὶ Ἑρμηνείας (Peri Hermeneias))である。

- 解釈学の発展は中世神学に始まる。当時存在したテキストは、神の言葉を記した旧約聖書、新約聖書や、古代ギリシアの文学や哲学の文献、ローマの法典など様々なものがあるが、西洋の知的伝統において、その時代において解釈の必要性があり、解釈に値する文献が存在する場合には、それに応じて、様々な分野のテクストの解釈が採り入れられてきた。ペルシャ世界やヘレニズム世界を継承したイスラム圏ではアラブア哲学が発展。これを継承したスコラ哲学においては、アリストテレスに代表されるギリシャ古典文献の内容を解釈し、聖書と矛盾しない形で結合できるかという問題が重大な問題となった。トマス・アクィナスは、神中心主義と人間中心主義のトマス的統合を成し遂げたと評価される。

- 11世紀、イタリアで古代ローマの法律文献『学説彙纂』の写本が再発見されると、ボローニャの法学校を中心に法解釈学を研究する集団が現れ、やがてヨーロッパ最初の大学の一つへと発展していった。中世ローマ法学の祖となったのはイルネリウス(Irnerius)であり、難解な用語を研究し、写本の行間に注釈を書いたり (glossa interlinearis) 、欄外に注釈を書いたり (glossa marginalis) したことから註釈学派と呼ばれた。ボローニャ大学でローマ法を教えられた学生達は、皆ラテン語を共通言語に、後にパリ大学、オクスフォード大学、ケンブリッジ大学などでローマ法を広め、法解釈学は専門化・技術化し発展していった。

- 17世紀頃から、聖書解釈を行う神学的解釈学、法律の解釈を行う法学的解釈学、古典文献の解釈を行う文献学的解釈などこれら「特殊解釈学」を統合してあらゆるテクストに適用できる解釈の理論・規則を体系化する「一般解釈学」(独:allgemeine Hermeneutik)の動きが構築された(解釈学という言葉が造られたのはこのころである)。しかし、この時点でも、あくまで文献学や法学の予備学として考えられていた。

- 19世紀前半、神学者・哲学者のフリードリッヒ・シュライエルマッハーによって、体系的な一つの学問分野としてその地位が高められた。当時、文献学における解釈の対象はギリシア・ローマの古典に限られ、古代ギリシア・ローマ時代の作家の思想を、後の時代に生きている者が理解できるのは、二つの時代をつなぐ共通の「精神」があるからであり、文献学的教養を積むことによって二つの時代の異質な言説の差異は解消されるとされていた。シュライエルマッハーは、このような限定的な技術的態度を批判し、解釈学の対象は古典作品に限らず、ひろく日常的な会話までを含むものとした上で、語る者と受け取る者の基本的な関係は精神ではなく「言語」であり、その基本条件をなす規則を相互の完全な連関を含む形で抽出するのが解釈学の一般理論であるとした。そして、言語は、ある時代のある語り手の言説の「文法的側面」のみならず、その語り手の個性さえを踏まえた心理過程を経て言説が表現されるという「心理的側面」の二つの側面を有するから、解釈もその二つの側面に即してなされるべきであるとした上で、直接に理解されるべき対象に向かってその個性を捉える「予見法」と理解されるべき対象を含む大きな普遍を設定し、そのなかで同じ普遍に属する他の対象と比較して理解されるべき対象の個性を探ろうとする「比較法」を用いて、その二つの方法の連続した循環の中から文体と作家の個性のそれぞれに二つの方向から肉薄することによって豊かな発展的理解の可能性見出そうとしたのである。

- 19世紀後半に活躍したヴィルヘルム・ディルタイは、、歴史主義の影響の下、自然科学と解釈学(精神科学、今日いうところの人文科学)を対置させている。自然科学は、原因(例えば、人間の死の原因を説明するように)を問うが、精神科学は、より包括的な意味合いで、何ものか(例えば、死とは何だろう、私はどのように死と係わるのだろうか)を問うのだというのである。彼の伝記『シュライエルマッハーの生涯』はヴィルヘルム・ディルタイの研究者としての処女作でもある。ディルタイは、シュライエルマッハーの一般的解釈学を単なる言語的所産を超えて、その背後にある歴史・文化、人間の生の表現を対象とする精神科学の基礎理論に昇華させた。

- マルティン・ハイデッガーは、テクスト解釈の技法として、テクストにおける全体と部分の関係において理解されていた解釈学的循環を定式化し直し、シュライエルマッハーにおける理解の理論でもなく、ディルタイにおける精神科学の方法論でもなく、現存在の存在を解明すること、哲学そのものであるとして哲学的問題の一つにまで高めた。彼によれば、人間はいかに漠然とした形であれ、理解するという仕方で存在しているのであり、現存在の全構造は予め理解されている。その先行理解から出発して現存在の存在理解を解釈することが先行理解と解釈の循環であるとするのである。

- ハンス・ゲオルク・ガダマーは、シュライエルマッハーとディルタイの解釈学を「ロマン主義的解釈学」であると批判したが、彼は解釈学を普遍的に世界解釈(独:Weltdeutung)として理解しており、そこでは、ハイデッガーの解釈学の射程が拡張されてもはや哲学的解釈学ではなく、解釈学的哲学というべきものが考えられている。このように、解釈学の伝統は現在も哲学の一潮流として影響を与え続けている。

全体的に以下が応用領域として知られる。

- 神学…解釈学は、聖書解釈に際して用いられる。解釈学は、聖書の理解を対象とするわけである。ここで議論の対象となるのは、例を挙げれば、聖書の解釈学は、そもそもどこまで一般的な解釈学の特殊なケースとして理解できるかといったことである。

- 法学…法律の条文の適用と解釈を巡って問題提起を行う法解釈学がある。ここでは、判決は法を文字通り理解したものでなくてはならないのだろうか、それとも、その意味を類推するということも許されるのだろうかという問題がある。

- 社会科学…主観的な解釈学と客観的な解釈学が区別される。前者が「感情移入的な理解」、つまりある人間の個人的な状況の中に入っていく(共感と呼んでもよいのだが)のに対して、後者、客観的な解釈学は、ある行為もしくは状況の、動いていく動機や意図を理解しようとする。このことは、とりわけ、ある状況や出来事の文脈の中の特徴を取り出してそれを解釈する中で生じてくる。客観的な解釈学は、また社会学の質的研究の方法も提示しようとする。

解釈学的言説がどれほど妥当性を持つか、控えめな言い方をすれば、その信憑性はどれほどのものなのかは、まだ議論を尽くされているとは言いがたい。解釈学的な言説を、チャールズ・サンダース・パースのいうような推論(アブダクション)のひとつとして捉えれば、推論形式の中に妥当な規則が含まれているかどうか、例えば、解釈学的な仮説からそれに先行する言説が、別のまだ知られていない認識対象の特徴を演繹したり、加えて経験的な吟味が付加されたりしていないかと検討していくことはできるかもしれない。こうした妥当性を吟味検討していく仕組みは、とりわけ医学的な差異の診断学にあっては重要な役割を担っている。

精神科学(Geisteswissenschaften)

ヴィルヘルム・ディルタイに発する1840年代以来の用語。現在は広く人文科学全般を指すものとなっている。

- そもそもは、ジョン・スチュアート・ミルの『論理学体系』(1843年)の独語版翻訳(1849年)に当たり、自然科学に対置される道徳科学(すなわち、歴史学、言語学、経済学、社会学、人類学、心理学、法学、宗教学などを含む「人間本性に関する諸科学」)に対して、精神科学なる訳語が造語されたことに始まる。その後、ディルタイの『精神科学序論』やヴィルヘルム・ヴントの著作によって流布するようになり、自然科学を除く経験科学の総称とされるに至った。

- ディルタイはその対象を歴史的社会的現実とし、その方法的基礎は(従来の説明的構成的心理学に代わる)記述的分析的心理学(『記述的分析的心理学』)、後には解釈学とした。歴史的認識を範型とする精神科学の認識論的特質は了解(独: Verstehen)であるとし、了解の技術学としての解釈学を構想することになったのである(「自然をわれわれは説明するが、精神生活はこれを了解する」)。

- しかし、精神科学の語自体については、その後、心理学と歴史の位置づけをめぐって論争が生じ、次第にリッケルトたちによる文化科学という名称に取って代わられるようになった。

ただし、文化科学の企図するところが、自然と文化、自然と精神、自然と歴史といったカント的二分法に基づいていたのに対して、ディルタイの精神科学が求めたのはそうした分割を排除した全体としての根源的人間像であった。こうしたディルタイの試みは、やがてエトムント・フッサールの現象学やマルティン・ハイデッガーの存在論へと発展させられることになった。

全体的にシュライエルマッハーの解釈学(Hermeneutik)がジンメルやディルタイの「精神科学(Geisteswissenschaften)」を経てマックス・ウェーバーの「理解社会学(verstehende Soziologie)」に至る流れが見て取れる。

エミール・デュルケーム(Émile Durkheim、1858年〜1917年)の社会的事実(仏Le fait social 、英Social Fact)

オーギュスト・コント後に登場した代表的な総合社会学の提唱者。社会学の研究対象を社会的事実(Le fait social 、Social Fact)とした。

- 「社会分業論(De la division du travail social、1893年)」においては社会学を「道徳科学」と位置づけ、諸個人の統合を促す社会的要因としての道徳(規範)の役割を解明しようとした。人口が増大すると同時に一極集中化し、交通手段が発達し、伝統的コミュニティの崩壊が進行する。その一方で職業の専門化が進み、労働者は次第にそれぞれ個人単位で個性化され異質化されていく。こうした変化が道徳(規範)に与える変化を観察しようとした。

- 「社会学的方法の規準(Les Règles de la méthode sociologique、1895年)」においては社会学の分析対象を「社会的事実(仏Le fait social 、英Social Fact)」とした。これは、個人の外にあって個人の行動や考え方を拘束する、集団あるいは全体社会に共有された行動・思考の様式で「集合表象(直訳だと集合意識)」とも呼ばれる。つまり人間の行動や思考は、個人を超越した集団や社会のしきたり、慣習などの影響下にあるとした。

*たとえば、初対面の人に挨拶をすること、うそをつくのは悪いことだと考えることなどは、社会における一般的な行動・思考のパターンとして個人の意識の中に定着したものである。- 「個人の意識が社会を動かしているのではなく、個人の意識を源としながら、それとはまったく独立した社会の意識が諸個人を束縛し続けている」とする立場から意識を個人単位でしか扱わない心理学的視点から社会現象を分析することはできないとし、同時代にガブリエル・タルドが提唱した心理学的社会学の立場を批判した。

1318夜『模倣の法則』ガブリエル・タルド|松岡正剛の千夜千冊

ユダヤ系フランス人でその父親と祖父は敬虔なラビ。また彼の教え子と友人の多くはユダヤ人であり、血縁者であったが、皮肉にも彼の残した業績の多くは宗教現象が天与の要素よりはむしろ社会的なそれに起因していることを実証しする内容だった。

- 1886年にドイツへと留学し実証的社会科学の方法を学んだとされる。翌年の1887年にはフランスに帰り、アルフレッド・エスピナスに招かれボルドー大学の職に就いた。処女作『社会分業論』や代表作「自殺論(Le Suicide、1897年)」はこのボルドー時代に執筆されている。

- 1902年、フェルディナン・ビュイッソンの後任として、ソルボンヌ大学の教育科学講座に転じた。以降の研究は教育をテーマとしたものが多くなり『教育と社会学』や『道徳教育論』が執筆されたが、それらが書籍として出版されるのは死後となる。その一方で宗教研究も続け『宗教生活の原初形態』を執筆。これらの研究成果から後に教育社会学や宗教社会学が成立する事になる。

- 1914年、第一次世界大戦が勃発。その直前に高等師範学校時代の旧友ジャン・ジョレスが右翼テロの犠牲となり、息子アンドレを戦争で失った。心身に大きな打撃を受けて1917年5月にソルボンヌの講義を中止し、静養。復職することなく同年11月に死去。

ある意味ベル・エポック(Belle Époque、1890年代〜1914年)の世相を解析する為に生まれた様な側面がある。フランスは普仏戦争(1870年〜1871年)敗戦の痛手からやっと立ち直り、その間に産業革命が浸透し、ボン・マルシェ百貨店などに象徴される都市消費文化が栄えた。その繁栄はある意味、第5回パリ万国博覧会(1900年)によって一つの頂点を迎える事に。

*この時期に至る間に共和制が根付き、レディミスト(Légitimiste、正統王朝主義者)やオルレアニスト(Orléaniste:オルレアン家支持者)やボナパルティスト(Bonapartiste:ボナパルト家支持者)やウルトラモンタニズム(ultramontanism、教皇至上主義)やガリカニスム (Gallicanisme、国教会主義)といった政治的対立軸が形骸化。その一方でブルジョワ階層の間にシック(Chic)の概念が定着。ちなみにこの系譜から出たフランスの社会学者・文化人類学者のマルセル・モース(Marcel Mauss、1872年〜1950年、デュルケームの甥、主著「贈与論ーアルカイックな社会における交換の形態と理由(Essai sur le don: forme et raison de l'échange dans les sociétés archaïques、1925年)」)は、「身体技法(英techniques of the body、仏techniques du corps)」がが文化や歴史によって異なったり変化したりする事を初めて指摘し、その全てを網羅する大全の編纂を夢見ていた。

*啓蒙主義の夢百までも? おそらくフランス人にとってはシック(Chic)の概念や社会的事実(仏Le fait social 、英Social Fact)こそがそれまで崇拝対象だった理性(希: λόγος→羅: ratio→仏: raison→英: reason)の代替物だったのである。

メーヌ・ドゥ・ビランは、生来の盲人に色彩の何たるかを説明すべき方法がないと同様に、生来の不随者として自発的動作をしたことのない者に努力の何たるかを言語をもって悟らしむる方法はないといっている。我々は趣味としての意味体験についてもおそらく一層述語的に同様のことをいい得る。「趣味」はまず体験として「味わう」ことに始まる。我々は文字通りに「味を覚える」。さらに覚えた味を基礎として価値判断を下す。しかし味覚が純粋の味覚である場合はむしろ少ない。「味なもの」とは味覚自身のほかに嗅覚によって嗅ぎ分けるところの一種の匂いを暗示する。とらえがたいほのかなかおりを予想する。のみならず、しばしば触覚も加わっている。味のうちには舌ざわりが含まれている。そうして「さわり」とは心の糸に触れる、言うに言えない動きである。この味覚と嗅覚と触覚とが原本的意味における「体験」を形成する。いわゆる高等感覚は遠官として発達し、物と自己とを分離して、物を客観的に自己に対立させる。かくして聴覚は音の高低を判然と聴き分ける。しかし部音は音色の形を取って簡明な把握に背そむこうとする。視覚にあっても色彩の系統を立てて色調の上から色を分けてゆく。しかし、いかに色と色とを分割してもなお色と色との間には把握しがたい色合いが残る。そうして聴覚や視覚にあって、明瞭な把握に漏もれる音色や色合を体験として拾得するのが、感覚上の趣味である。一般にいう趣味も感覚上の趣味と同様にものの「色合」に関している。すなわち、道徳的および美的評価に際して見られる人格的および民族的色合を趣味というのである。

①フランスに亡命した19世紀ドイツ人の詩人ハイネは「フランス人には人間の意識を五感を通じての経験の集積結果として考えたがる傾向が見られる」とした。その背景にあったのはカソリック文化圏的というか所謂「ラテン乗り」。ロマン主義運動が理想視した「己の内なる声のみに従って善悪の彼岸を超越していく超人」と表裏一体の関係にあるヒューマニズム(Humanism、人間しか信じられず英雄による独裁を志向する人間中心主義)の起源。

- フランス貴族は(キリスト教学への対抗策として)ヘレニズム時代に流行した快楽主義(Epicurism)と禁欲主義(Stoicism)を継承したローマ時代の哲人セネカ(Lucius Annaeus Seneca、紀元前1年頃〜65年)を重んじた。それはスノビズム効果によりブルジョワ階級ばかりか一般庶民にまで波及した。

- 英国貴族も同様で「最大多数個人の最大幸福」をモットーとする功利主義(utilitarianism)もここから発祥したが、「経験を集積する主体」を個人から社会全体に拡大した点で一歩先に進んだしその分だけ激しい物議を醸した。そうなった背景には国家を経済活動の主体と捉え、税収額(Input)と納税者の公的サービスへの満足度(Output)の関係から国家のあり方を求め様としたナポリ政治哲学がスコットランド啓蒙哲学の影響があるという。

②そしてジョン・スチュアート・ミルが英国功利主義から出発し「自由論(On Liberty、1859年)」によって「自由とは国家の権力に対する諸個人の自由であり、これを妨げる権力が正当化されるのは他人に実害を与える場合だけに限定され、それ以外の個人的行為は必ず保障される。何故なら文明が発展するためには個性と多様性、そして天才が保障されなければならないからである。参政権拡大がもたらす民主主義的政治制度が顕現させる”大衆による多数派専制”はこの自由を脅かす可能性がある」なる古典的自由主義の原理原則へと到達する。

- ミルは「自由論」の中でジェレミー・ベンサム流功利主義について「満足な豚であるより、不満足な人間である方が良い。同じく、満足な愚者であるより、不満足なソクラテスである方が良い。 そして、その豚もしくは愚者の意見がこれと違えば、それはその者が自分の主張しか出来ないからである 」と述べている。彼は(所詮は貨幣の表裏に過ぎない)快楽主義と禁欲主義のうち、一般受けする禁欲主義の方を前面に押したてる方便を思いついたのだった。

- またヴィルヘルム・フォン・フンボルト「国家活動の限界を決定するための試論(1851年)」の影響も色濃い。ミルは「自由論」の中で政府がどの程度まで国民の自由を制限できるか、国民はどの程度の客観的証拠による注意によって、自らの自由な注意によってどの程度まで政府に干渉されずに、自由な意思決定をなすべきなのか考察を行なった。例として毒薬の薬品の注意書きは政府によって命令されるべきか、自らの自由な意思によって注意すべきかを挙げて考察している。もし自らの意思によって注意すべきであるならば、政府は注意書きをつけるように強制すべきではないが、それが不可能ならば政府は注意書きを強制すべきであると論じ、国民の能力の問題をも取り上げることとなった。 酒や、タバコの注意書きや、それと類似に経済学的に意味がある酒税や、タバコ税の意味についても同じことがいえる。もし注意すべきではないということになれば警察国家となるであろうし、一方リバタリアンのように経済的なことのみに注意すべきであるということも可能であろうし、またスウェーデンのような福祉国家を主張することも可能であるということになる。

- そしてミルは「自由論」の中でオーギュスト・コントの実証主義哲学についてこう述べている。「古代における哲学者の間でも最も頑迷なしつけ主義者の政治的理想としての厳格主義を熟慮した結果、それを克服することによって(道徳によるよりも、むしろ法的な適用によって)個人に対しての社会の専制を確立する目的を持った社会システムを、コントは特に実証主義政治システムの中で展開したのである」。要するに彼は(王侯貴族と聖職者による専制の代替案として考案された)コントの「科学者独裁構想」をホッブスまで遡る英国の伝統たる法実証主義(英: legal positivism, 独: Rechtspositivismus)の立場と結びつけたのだった。

- ある意味1859年こそ「社会学元年」と呼ばれるべきなのかもしれない。同年にはダーウィンも「種の起源(On the Origin of Species、1859年)」を発表して系統進化の概念を公表。またマルクスも(パトロンたるラッサールの全面協力を受けて)「経済学批判(Kritik der Politischen Ökonomie、1859年)」を発表して「我々が自由意思や個性と信じているものは、社会の同調圧力によって型抜きされた既製品にすぎない(人間解放の為にはこの拘束からの脱却が不可避)」という考え方を世に問う。ただ進化論はその後(日増しに高まる)欧州没落危機に巻き込まれ、最後には最終戦争論にまで至ってしまう。この流れは「適者生存=弱肉強食/弱者必滅」と考えずにいられない偏執狂的執念が主導した。マルクス主義もまたヒューマニズム(Humanism、人間しか信じられず英雄による独裁を志向する人間中心主義)に引き摺られ「究極の自由主義は専制の徹底によってのみ達成される」なるジレンマに突き当たってしまう。

*要するに歴史のこの時点で表面化したのは「社会多様性を如何に存続させるか」という問題だった。しかしミルの「自由論」以外は正反対の方向に突っ走ってしまう。明治期日本に真っ先に上陸して日本人を魅了したのもがミルの「自由論」のみだったのは決っして偶然ではなかったのかもしれない。

③その一方で当時のドイツ人インテリはこうした「軽薄極まりない策動」を軽蔑。カントの「物(Ding、認識可能な現象)」を乗り越えて「物自体(独Ding an sich、英thing-in-itself、人間の認識の限界を超越した向こう側に広がる物事の本質)」に至ろうとする神秘主義に熱中した。それは「感覚によって経験されたもの以外は、何も知ることはできない」としたデビット・ヒュームの批判哲学への反感表明でもあったとも。

*そもそもドイツ観念論はハノーファー公国/王国(1714年から1837年にかけて英国と同君統治状態にあり、普墺戦争(1866年)に敗れてプロイセン王国に併合されるまで存続)を通じてドイツに流入したエドモンド・バークのピクチャレスク美学(Aesthetic of the Picturesque)に刺激されたカントが「美と崇高との感情性に関する観察(1764年)」を発表した事から始まった。

デイヴィッド・ヒューム(David Hume、1711年〜1776年)の批判哲学

スコットランド・エディンバラ出身の哲学者。イギリス経験論を代表する思想家であり、歴史学者、政治哲学者でもある。生涯独身を通し子供もいなかった。イギリス経験論哲学の完成者で、「人間本性論(Treatise of Human nature、1739年〜1740年)」を主著とする。生前は歴史家、哲学者として知られた。自由主義者、政治面ではジャコバイトに反対し、先進的なイングランドとスコットランドの合同を支持する立場であった。

- それ以前の哲学が自明としていた知の成立の過程をそのそもそもの源泉を問うというやり方で問い、知識の起源を知覚によって得られる観念にあるとした。確実な知に人間本性が達することが原理的に保証されていないと考えるものの、ピュロンのような過激な懐疑は避け、セクストスの影響を受け、数学を唯一の論証的に確実な学問と認める比較的緩やかな懐疑論を打ち立て、結果的に人間の知および経験論の限界を示した。

- 「英国史(The History of England 6巻 1754年〜1762年)」は、ベストセラーとなり、その後の15年間に多数の版を重ねた。また、この成功に乗じて、それまでの哲学書、例えば大著「人間本性論(Treatise of Human nature 1739年〜1740年)を再版して、重要な作品として認めさせる事に成功する。

- ヒュームの思想はトーマス・ジェファーソン、ベンジャミン・フランクリンなどのアメリカ建国の父たちにも大きな影響を与えた。アルベルト・アインシュタインは自身の回顧録で「(特殊相対性理論の)核心部分の推論は、ヒュームの理論(『人性論』)によって促進された」と述べている。

その生涯の足跡を辿ると興味深い事実が浮上してくる。①今日では主著とされる「人間本性論(Treatise of Human nature、1739年〜1740年)」はフランスで執筆され英国では全く認められる事はなかった。②彼の存在はフランスの啓蒙主義者ヴォルテールに認められるまで英国では無視されており、また「英国史(The History of England 6巻 1754年〜1762年)」で認められた事は交流範囲がダランベールやディドロにまで広がる事を意味した。③ルソーとも知り合ったが(おそらく彼の奉ずる一般意志論あたりと衝突して)絶交に至る。

- 1711年 - 4月26日、グレートブリテン王国のスコットランドエディンバラ(Edinburgh)近郊の別荘でジョーゼフ・ヒュームとキャサリンの次男として生まれる。兄のジョンと姉がいる。

- 1713年 - 父死亡

- 1723年 - エディンバラ大学入学

- 1725年 - エディンバラ大学退学。哲学以外のことへの興味を持てなかったためとされる。以後自宅で哲学の研究に没頭した。

- 1729年 - 精神を病む。

- 1730年 - 冬、精神状態、回復に向かう。

- 1734年 - 2月末、ロンドンへ行き「医師への書簡」執筆。ブリストルにある商会で仕事。夏退職しフランスに行きパリを経てランスに行く。

- 1735年 - 秋にラフレーシに行く。「人間本性論」を執筆。

- 1737年 - フランスより帰国。ロンドンで「人間本性論」出版に努力。

- 1739年 - 1月末「人間本性論」第1・2篇を出版。当初匿名で出版され、ほとんど注目されることもなかった。

- 1740年 - 3月「人間本性論摘要」出版。11月「人間本性論」第3篇出版。

- 1741年 - エッセイ集である「道徳政治論集」第1篇出版。こちらも匿名出版だが、よく売れた。

- 1742年 - 『道徳政治論集』第2篇出版。

- 1745年 - 4月、アナンディル侯爵の家庭教師となる。母キャサリン死亡。

- 1746年 - 4月家庭教師を辞め、ロンドンに住む。5月セント=クレア中将の法務官としてフランスのブルターニュ遠征へ。

- 1747年 - 帰国。2月、セント=クレア中将の副官として、ウイーン・トリノへの軍事使節団に。4月「人間知性についての哲学的試論」出版。年末にロンドンに戻る。

- 1750年 - エッセイ集「政治論集("Political discourses")」出版。よく売れる。この年頃アダム・スミスと会う。

- 1751年 - 兄ジョンの結婚。エディンバラの家で姉と住む。12月『道徳原理研究』出版。

- 1752年 - 2月、エディンバラ弁護士協会の図書館長。『政治経済論集』出版。

- 1754年 - 秋『イングランド史』第1巻出版。当初は売れず。

- 1756年 - 年末『イングランド史』第2巻出版。このころから、ヴォルテールに褒められるなど、彼の名声がようやく確立することになる。

- 1757年 - 1月図書館長辞任。2月『小論文四篇』(含宗教の自然史)出版。

- 1759年 - 3月『イングランド史』第3・4巻出版。『人間知性研究』(『人間知性についての哲学的試論』の改題)出版。

- 1762年 - 『イングランド史』第5・6巻を出版し全巻が完結。反響が大きく経済的にも恵まれた。

- 1763年 - 6月ハートフォード卿コンウェイより、パリで秘書官を勤めることを薦められる。10月パリに行く。ダランベールやディドロと交流。

- 1765年 - 7月コンウェイの正式の秘書官となり、代理大使。12月パリでジャン=ジャック・ルソーと出会う。

- 1766年 - 1月ルソーとともに帰国したが、ルソー自身は次第にヒュームに疑念を抱くようになり、6月に絶交を宣言し帰国。

- 1767年 - 2月、コンウェイ将軍(ハートフォード卿の弟)が北部担当の国務大臣。その次官に就いた。

- 1768年 - 1月次官辞任。

- 1776年 - 1月遺言状を作る。4月「私の生涯」を書く。8月7日遺言状の補足を書く(『自然宗教をめぐる対話』の出版を甥に委託)。8月25日午後4時頃死去。8月29日エディンバラのカールトン-ヒル墓地に埋葬。『イングランド史』は没後も多く読まれ、1894年までに少なくとも50版を重ねた。

ヒュームの「人間本性論」は、人はどのように世界を認識しているかという認識論より検討を始めている。

- 人間の知覚(perception、これはヒューム独自の用法であり、心に現れるもの全てを指す)を、印象(impression)と、そこから作り出される観念(idea)の二種類に分けている。印象と観念には、それぞれ単純(simple)なものと複合(complex)なものとがあり、全ての観念は印象から生まれると主張した。そして印象は観念の源泉となるが、観念から印象は生じないとした。

- これらの観念が結合することにより知識が成立され、この結合についてはヒュームは二種類の関係を想定した。一つを「自然的関係」と呼び、もう一つを「哲学的関係」と呼んだ。前者は「類似(similarity)」「時空的近接(contiguity)」「因果関係(causality)」であり、後者は量・質・類似・反対および時空・同一性・因果である。

- 因果について詳細に検討した結果、因果に関する問題を四つに分け提示した。

◎因果関係(causal relation)について

◎因果の推論(causal inference)について

◎因果の原則(causal principle)について

◎必然性についての三つの疑問

ヒュームは、因果関係の特徴は「でなければならない(must)」という考え、あるいは必然性にあると見なした。しかし彼は、原因と結果の間に必然的な結合と言えるような結びつきはなく、事物は我々にそのような印象を与えないと論じ「である(be)」あるいは「起こる(occur)」でしかなく、「must」は存在しないと主張した。一般に因果関係といわれる二つの出来事のつながりは、ある出来事と別の出来事とが繋がって起こることを人間が繰り返し体験的に理解する中で習慣によって、観察者の中に「因果」が成立しているだけのことであり、この必然性は心の中に存在しているだけの蓋然性でしかなく、過去の現実と未来の出来事の間に必然的な関係はありえず、あくまで人間の側で勝手に作ったものにすぎないのである。では「原因」と「結果」と言われるものを繋いでいるのは何か。それは、経験に基づいて未来を推測する、という心理的な習慣である。- ヒュームは、それまで無条件に信頼されていた因果律に「心理的な習慣」という基盤が存在することは認めたが、それが正しいものであるかは論証できないものであるとした。後世この考えは「懐疑主義的」だと評価されることになった。

なお同様の議論において、実体の観念は、個々の印象の連想による主観的な結合を客観において支えるべき何ものかとして、単に想定されたものであるとしている。

- ヒュームの倫理学は、一般的にはシャフツベリーに始まる道徳を判断する感覚(道徳感覚、moral sense)があるとするモラルセンス学派に含められる。同時にヒュームの立場は感情主義と呼ばれる。その倫理に関する主張は、以下四つにおおまかに分けられる。

- 理性はそれだけでは、倫理的行為の動機として機能せず(「理性は感情の奴隷である」)、倫理的判断は理性によらない(その中の有名な議論としてヒュームの法則)。

- 倫理は情念から生まれる──ヒュームは、倫理は情念から生まれるとした。人間という種は集団で生活する中で共感という作用を通じて、他の人と感情を共有することができる。詳しくいえば、まずある人間の心で情念が生じるが、それが外部に声や身振りを通じて表れる。そうした外部への信号を受けとった人は、その信号から相手の心の情念を推論する。その結果、信号の送り手と受け手の間で共感が生じる。こうした共感を通じて倫理が生じるのであり、人間の倫理性はこうした感情的な基盤を持っていると考えた。一方理性については、それだけでは倫理的行為を行う動機とはならないと考えたが、この点ヒュームは、ソクラテス=プラトンに始まり、それまで(ヒューム自身以後も)長期にわたりヨーロッパの哲学を支配した主知主義・理性主義的倫理学とは、結果的に対立した見解をとっている。主知主義においては、倫理性は理性から来るものであり、感情や欲望などは理性に従い、調和している必要があると考えられていた(例えばプラトンは正義を理性主導による欲望と気概の理性の調和としている)。

- ヒュームはそもそもの道徳の成立の原因を利に求め、自分の利を確保するために統治機構や倫理を人工的に作ったと言う(このことから彼は功利主義の先駆者と目されることもある)。

- ある種の徳、不徳は自然であり、正義は人工的なものだとした。ヒュームは徳を「自然な徳目 natural virtue」と「人工的な徳目 artificial virtue」とに分け、前者には寛容など、後者には正義などを含めた。

こうした主張によってヒュームは生前より懐疑論者、無神論者として槍玉にあがっており、そのためにエディンバラ大学教授などのアカデミック・ポストを望んでいたにもかかわらず終生得ることができなかった。また、デビュー作『人間本性論』は「印刷所から死産した」と自ら評したほど当代の人々の注目を浴びなかった(しかし、海外ではちらほらと書評が書かれるなりしていたようであり、全く無視されたわけではなかったようである)。

- 後世のドイツ哲学のイマヌエル・カントは、ヒュームが自身の独断のまどろみを破ったことを告白したと共に、「哲学を独断論の浅瀬に乗り上げることから救ったが、懐疑論という別の浅瀬に座礁させた」と批評している。

- 20世紀の著名な分析哲学者バートランド・ラッセルは、因果関係の必然性を否定したヒュームの懐疑論を克服した哲学は、カントをはじめとしたドイツ観念論も含め、いまだに現れていないとの見解を示している。

ヒュームの哲学が、20世紀以降の現代哲学において分析哲学の一部潮流に強い影響を与えたことはよく知られている。しかしそれだけではなく、大陸哲学の一部にも強い影響を与えている。

- 若き日のジル・ドゥルーズは、カント的な哲学とは異なる手法の哲学を目指し、「ヒューム主義」をとった。哲学研究者千葉雅也の言葉を引用すれば、「ヒュームと共にドゥルーズは、関係を事物の本質に依存させないために、事物を〈主体にとって総合された現象=表象〉ではなくさせる。総合性をそなえた主体の側から、あらゆる関係を解放する――私たち=主体の事情ではなく、事物の現前から哲学を再開するのである。

- カントの超越論哲学は、一般的な、大文字の《私たち》にとって世界がどのように理解されているか、を問うものであった。他方、ヒュームの経験論哲学は、既成の《私たち》からではなく、事物の関係の変化から発し、個々の主体の不安定なシステム化を問うのである。」ということである。ヒューム哲学に踏み込むドゥルーズ本人の哲学書としては、初期の『経験論と主体性』や論文集『無人島』に収められた「ヒューム」などがよく知られている。

ヒュームは経済思想家としての側面も持つ。

- 古典派経済学の祖とされるアダム・スミスとは信頼関係に結ばれた友人であった。

- 経済評論家の中野剛志によれば、ヒュームは自由貿易の擁護はしていてもドイツが未発達の工業製品に関税をかけることは間違いではないとし、ヒュームが自由貿易を奨励したのは、海外とのコミュニケーションを盛んにすることで知識が交換されたり、海外から入る知識や技芸によって、国内の文化が刺激されて豊かになるという話であって、資源配分の効率化の話ではなく、海外市場を取りに行くべきではないとされる。また中野によれば、ヒュームは、単なる自由貿易をコマースではなく、コミュニケーションとして捉えており、コミュニケーションが上手くいき、文明が発達するためには大体同じ程度の文明水準でなければならないと言っていたとしている。ヒュームをはじめ18世紀の頃の啓蒙思想家たちが注意深く見ていたのは世界の成り立ちであり、経済システムがいかに文化・制度・法律・政治体制により異なっていくかということであり、経済システムが国ごとにいかに違うかというのを強調するのが政治経済学、社会科学の始まりであったと、中野は評している。

その一方でヒュームは白人を至上のものとし、黒人や黄色人種など他の人種を劣っていると考えていたため、人種差別を正当化する人種主義であると批判されている。「国民性について」の注で、ヒュームは次のように述べている。「わたしは、黒人と一般に他の人間種のすべてが生まれながらに白人より劣っていると思っている。白人以外に、どんな他の肌の色を持つ文明化された民族もまったく存在しなかったし、行動であれ思弁であれ、卓越した個人でさえもまったく存在しなかった。かれらのあいだにはどんな独創的な製品も、どんな芸術も、どんな科学も、決して存在しなかった」。

ヴィルフレド・パレート(Vilfredo Frederico Damaso Pareto、1848年〜1923年)

イタリアの技師、経済学者、社会学者、哲学者。主著は「経済学講義(Cour d'Economie Politique, Laussanne、1896年)」と「一般社会学大綱(Trattato di sociologia generale. 1917年〜1919年)」。

- 1848年、パリで生まれる。彼の父が、自由主義革命家マッツィーニの指導する青年イタリア党の革命運動に参加して官憲の追及を受けたため、パリに亡命して、その地でフランス人女性と結婚した為である。

- 当初、理数系の道を進み、トリノ工科大学で数学、物理学、建築学を修めた。卒業後は鉄道会社に技師として就職するが、父親の影響からか政治の世界への関心を強め、自由主義の立場から政府批判を展開し、積極的な政治活動を行った。その結果、社会的地位が脅かされるようになり、会社を退職して一時的にスイスで隠遁生活を送るようになる。

- その後、ある自由主義経済学者の紹介によって純粋経済学の大家レオン・ワルラスと知り合い、ワルラスの影響から経済学の研究に分け入っていくことになった。やがて、その研究実績が認められ、1893年にワルラスの後任としてローザンヌ大学で経済学講座の教授に任命された。彼はそこで、経済学における一般均衡理論(ローザンヌ学派)の発展に貢献し、さらに厚生経済学という新たな経済学の分野を開拓した。

- 20世紀に至って学問的関心が経済学から社会学へと推移。それと同時に自由主義的・民主主義的な思想・運動への批判を強めていった。これは、彼の政治活動の失敗や自由主義・民主主義への幻滅によるものだとも考えられる。

- 第一次世界大戦後には、ジョルジュ・ソレルに招かれたこともある。ソレルの信奉者だったパレートはベニート・ムッソリーニを評価したため、彼の社会学理論はファシスト体制御用達の反動理論との批判を受けるようになった。フィリッポ・トゥラーティの主宰する雑誌に寄稿するなど社会主義者とも交流しており、ムッソリーニは社会主義者時代にパレートの講義を聴講したことがあった。

- 晩年において、病に冒されながらも精力的に社会学の体系化を試みるが、その途上、1923年に75歳でその生涯を閉じた。

経済学上の功績としては以下が知られる。

- ワルラスの均衡理論を発展させ、「パレート効率性(パレート最適)」という資源の生産および消費における最適かつ極限の状態を概念として提起した事が知られている。これは、一定量の資源を複数の人間が利用する場合において、個人の効用(満足度)が他者の効用を損なうことなく、極限まで高められた状態(配分について交渉を行う余地の無い状態)のことを意味している。つまり、「パレート効率性」とは、資源の有効活用の原理ということができる。

- 数理経済学の実証的な手法(統計分析)を用いて、経済社会における富の偏在(所得分布の不均衡)を明らかにした。これはパレートの法則とよばれている。この法則は、2割の高額所得者のもとに社会全体の8割の富が集中し、残りの2割の富が8割の低所得者に配分されるというものである。パレートは、このような概念によって、社会全体の福利の適正配分と効用の最大化を目指す経済政策を理論的に基礎づけ、厚生経済学におけるパイオニア的存在となった。

社会学上の功績としては以下が知られる。

- それまでの経済学における研究業績を応用し、実証主義的方法論に基づいて社会の分析を行っていった。もともと自然科学を出発点として経済学・社会学の分野へと進んだパレートは、実験と観察によって全体社会のしくみ、および変化の法則を解明しようとした。

- 特に、経済学における一般均衡の概念を社会学に応用し、全体社会は性質の異なるエリート集団が交互に支配者として入れ替わる循環構造を持っているとする「エリートの周流」という概念を提起したことで知られている。そしてパレートは、2種類のエリートが統治者・支配者として交代し続けるという循環史観(歴史は同じような事象を繰り返すという考え方)に基づいて、19世紀から20世紀初頭のヨーロッパで影響力を持っていた社会進化論やマルクス主義の史的唯物論(唯物史観)を批判した。

- さらに、人間の行為を論理的行為(理性的行為)と非論理的行為(非理性的行為)に分類し、経済学における分析対象を人間の論理的行為に置いたのに対し、社会学の主要な分析対象は非論理的行為にあると考えた。つまり現実の人間は、感情・欲求などの心理的誘因にしたがって行動する非論理的傾向が強く、しかも人間の非論理性が社会の構造を規定しているとみなしたのである。このような行為論は、その後アメリカの社会学者タルコット・パーソンズの社会システム論に影響を与えることになった。

初期の総合社会学にはない新しい視点に立ち、独自の社会学理論を構築したところから、マックス・ヴェーバーやエミール・デュルケームと並ぶ重要な社会学者の1人として位置づけられている。

19世紀末から20世紀初頭にかけてのマルクス主義の台頭は想像以上だった様です。既に大量生産・大量消費を謳歌する時代に入って「当然の帰結として資本主義は間もなく自滅する」なる予言が完全に的外れなものとなり、進化論的観点から労働者福祉の向上に反対する時代遅れの存在になり果てていたにも関わらず。社会学はむしろそれに対抗すべく発展してきたという側面があったのかもしれません

*「当然の帰結として資本主義は間もなく自滅する」…そもそもこれマルクスの死後出版された「資本論(独: Das Kapital:Kritik der politischen Oekonomie 、英: Capital : a critique of political economy)」第2巻に教条的に登場するテーゼ。エンゲルス死後は「これを信じられない者は裏切り者」なる信仰告白的意味合いを備え、ますます一般人の感覚との乖離が進む。

時はまさに正統派マルクス主義の「歴史の必然」を信じず「慎重に考案された神話が大衆を一致した行動に導く」「現代の階級闘争において暴力(ビヨランス)は、支配階級の上からの権力(フォルス)に対抗して被支配階級が用いる事によって世界を救う創造的な力」と主張してファシズムやナチズムに至る道を準備した革命的サンディカリストのソレル(Georges Sorel、1847年〜1922年)が「暴力論(Réflexions sur la violence、1908年)」を発表した時代。モーリス・ルブランが「金持ちからだけ盗む正義の義賊」アルセーヌ・ルパン・シリーズ(1905年〜1939年)を発表し、ロマン・ロランもこんな作品を発表。

ロマン・ロラン「ジャン・クリストフ(1903年-1912年)」第七巻 家の中(1909年)

宗教的熱意は、宗教のみが有してるものではなかった。それはまた革命運動の魂であったが、この方面においては悲壮な性質を帯びていた。

クリストフがこれまでに見たものは、下等な社会主義――政治屋連中の社会主義にすぎなかったのだ。その政治屋連中は、幸福という幼稚粗雑な夢を、なお忌憚なく言えば、権力の手に帰した科学が得さしてくれると彼らが自称してる、一般の快楽という幼稚粗雑な夢を、飢えたる顧客らの眼に見せつけていただけであった。

そうした嫌悪すべき楽天主義に対し、労働組合を戦いに導いてる優秀者らの深奥熱烈な反動が起こってるのを、クリストフは見てとった。それは、「壮大なるものを生み出す戦闘、瀕死の世界に意義と目的と理想とをふたたび与える戦闘」への、召集の叫びであった。

それらの偉大なる革命家らは「市井的で商人的で平和的でイギリス的な」社会主義を唾棄して、世界は「拮抗をもって法則とし」犠牲に、たえず繰り返される常住の犠牲に生きてるという、悲壮な観念をそれに対立せしめていた。

それらの首領らの過激行為は、旧世界からの襲撃の歯止めとして出撃する辺境警備隊を思わせる何か、カントやニーチェに通底する神秘的戦意、そして(彼らはそんな表現を受け入れてはくれないかもしれないけれど)革命的貴族の突撃としか呼び得ない痛烈な光景を呈していた。彼らの熱狂的な悲観主義、勇壮な生への渇望、戦いと犠牲に対する熱烈な信念は、ドイツ騎士団や日本のサムライなどの軍隊的宗教的理想と同じであるかの観があった。*第一次世界大戦前夜のパリで暮らすドイツ人作曲家(ベートーベンがモデル)が主人公の大河小説。梶原一騎原作の「巨人の星(1966年〜1971年)」「タイガーマスク(1968年〜1971年)」「あしたのジョー(1968年〜1973年)」といったスポ根物の起源にして、エルンスト・ユンガーの魔術的リアリズム同様、新左翼運動の原風景でもある。

その一方でマックス・ヴェーバーやゾンバルトといったドイツの社会学者はマルクスの「上部構造/下部構造」理論そのものは受容する一方で「エンゲルスが乗せた上物」だけ全排除する方向で自らの反マルクス主義論を展開したのだった。かくしてヘルムート・プレスナー(Helmuth Plessner, 1892年~1985年)の手になる「ドイツロマン主義とナチズム、遅れてきた国民(Die verspätete Nation. Über die politische Verführbarkeit bürgerlichen Geistes 1935年)」における「1930年代から振り返ったドイツ学問史」の中で最も大きな比率を占める「マルクス・フロイト主義」は完成型へと到達。

マックス・ヴェーバー(Karl Emil Maximilian Weber、1864年〜1920年)の方法論的個人主義 (Methodological individualism)

ドイツの社会学者・経済学者である。マックス・ウェーバーと表記されることもある(正式な名前はカール・エミール・マクスィミリアン・ヴェーバー (Karl Emil Maximilian Weber)。マックスはマクスィミリアンの省略形である)。同じく社会学者・経済学者のアルフレート・ヴェーバーの兄。社会学の黎明期のコントやスペンサーに続く、第二世代の社会学者としてエミール・デュルケーム、ゲオルグ・ジンメルなどと並び称される。

- 1864年 プロイセン王国エアフルト[1]にて、父は政治家、母は上流階級出身の敬虔なプロテスタントの裕福な家庭に長男として生まれる。

- 1865年 2歳の時脳膜炎にかかり、華奢でひ弱な体に不釣り合いな大きい顔をしていた。

- 1869年 5歳の時、エルフルトからベルリンのシャルロッテンブルグ・ライプニッツ・シュトラーセへ引っ越した。「家庭」から「社会」へ出た。並外れて早熟だった。

- 1876年 12歳の時、マキャベリの『君主論』を読み、哲学書では、スピノザ、ショーペンハウエル、カントに進んだ。少年時代は、シャルロッテンブルクの家で読書に多くの時間を費やした。

- 1879年 15歳の時、読むだけでなく資料を集め、それを元にして歴史論文「インドゲルマン諸国民における民族性格、民族発展、および民族史の考察」を書いた。大学入学前に王立王妃アウグスタ・ギムナジウムで学ぶ。

- 1882年 18歳の時、ハイデルベルク大学、ベルリン大学等で法律学、経済史などを学ぶ。

- 1883年 19歳の時、シュトラスブルクにて予備役将校制度の志願兵として1年間の軍隊生活を送る[6]。将校任官試験を最優等の成績で合格し、予備役将校の資格を持つ下士官に昇進した。

- 1889年 「中世商事会社史」で博士の学位を取得、テオドール・モムゼンより、「わが子よ、汝我にかわりてこの槍を持て」という祝辞を送られる。

- 1892年 ベルリン大学の私講師となり、ローマ法と商法を講義。「東エルベ・ドイツにおける農業労働者の状態」(社会政策学会による農業労働者調査報告)。

- 1893年 マリアンネと結婚。

- 1894年 30歳の若さでフライブルク大学の経済学正教授として招聘される。フライブルクの同僚には哲学者のハインリヒ・リッケルトがいた。

- 1895年 フライブルク大学での教授就任講演「国民国家と経済政策」で賛否両論の大きな反響を引き起こす。

- 1896年 ハイデルベルク大学に招聘される。

- 1898年 実父との確執から神経を病み、大学を休職しサナトリウムで静養。

- 1903年 病気のためハイデルベルク大学の教職を辞して名誉教授となる。

- 1904年 ようやく病気から癒え、新たな学問活動を再開。「プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神」を発表。セントルイス万国博覧会の際に開かれた学術会議への出席のためアメリカに旅行し、そのついでにアメリカのプロテスタント諸派を調査。ヴェルナー・ゾンバルトやエドガー・ヤッフェらと共に、「社会科学・社会政策雑誌」(Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik)の編集に従事し始める。

- 1905年 第一次ロシア革命に際し、ロシア語を習得。

- 1906年 ネッカー川の畔の家に移り、知的サークルの中心的存在として、エルンスト・トレルチやカール・ヤスパースらと交わる。ロシア革命に関する諸論文を執筆・公表。

- 1910年 「経済と社会」に含まれる諸論文の執筆を開始。

- 1911年 「世界宗教の経済倫理」の執筆を開始。

- 1914年 第一次世界大戦勃発。この大戦の引き金となったセルビア人青年によるオーストリア皇太子暗殺の報を聞いたとき、ヴェーバーはしばらくの間沈痛な面持ちで黙想した後、「神よ、われわれを地獄に落とす愚か者たちからわれわれを守りたまえ」と発した。活発に政治的発言を行うのと同時に、翌1915年にかけてハイデルベルクの陸軍野戦病院で軍役を行う。1日13時間ずつ、1年間に2日しか休みを取らなかった。

- 1916年 「儒教と道教」「ヒンドゥー教と仏教」を発表。

- 1917年 「古代ユダヤ教」を発表。軍務を退いた後、学問・研究に専心する傍ら「フランクフルト新聞」に、ヴェーバーが戦争を通じて見て取ったドイツ政府と議会システムの根本的な欠陥を指摘した政治論文を発表した。論文は4月から7月にかけて分載された。「国家社会学の諸問題」(10月25日、ウィーン、未公表)、「職業としての学問」(11月7日、ミュンヘン)を講演。この講演内容の出版は1919年。

- 1918年 ウィーン大学に招聘される。敗戦を迎え、5月に新聞分載の政治論文を加筆し『新秩序ドイツの議会と政府』が刊行された。

- 1919年 ミュンヘン大学に招聘され、そこで「職業としての政治」(1月28日)を講演。この講演内容の出版は1919年。

- 1920年 ミュンヘンで「スペインかぜ」(第一次世界大戦末期~戦後にかけてパンデミック流行したインフルエンザの一種)に因る肺炎のため死去。56歳。

西欧近代の文明を他の文明から区別する根本的な原理は「合理性」であるとし、その発展の系譜を「現世の呪術からの解放(die Entzauberung der Welt)」と捉え、それを比較宗教社会学の手法で明らかにしようとした。

- そうした研究のスタートが記念碑的な論文である「プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神(Die protestantische Ethik und der 'Geist' des Kapitalismus、1904年〜1905年)」である。この論文の中で、ヴェーバーは、西洋近代の資本主義を発展させた原動力は、主としてカルヴィニズムにおける宗教倫理から産み出された世俗内禁欲と生活合理化であるとした。この論文は、大きな反響と論争を引き起こすことになったが、特に当時のマルクス主義における、「宗教は上部構造であって、下部構造である経済に規定される」という唯物論への反証としての意義があった。

- その後、この比較宗教社会学は、「世界宗教の経済倫理」という形で研究課題として一般化され、古代ユダヤ教、ヒンドゥー教、仏教、儒教、道教などの研究へと進んだ。しかし、原始キリスト教、カトリック、イスラム教へと続き、プロテスタンティズムへ再度戻っていくという壮大な研究計画は、本人がインフルエンザで命を落としたことで未完に終わった。特に、イスラム教については、ほとんど手を付けることはなかった。

一連の宗教社会学の論文と並んで、ヴェーバーが行っていたもう一つの大きな研究の流れは、「経済と社会」という論文集としてまとめられている。

- これは、ヴェーバーが編集主幹となり、後に「社会経済学綱要」と名付けられた社会学・経済学の包括的な教科書に対し、1910年から寄稿された論文集である。この論文集も、最終的にはヴェーバー自身の手によって完成することなかった。

- 彼の没後、妻であったマリアンネ・ヴェーバーの手によって編纂・出版されたが、このマリアンネの編纂については、批判が多い。その後、ヨハネス・ヴィンケルマンによる再編纂版も出ているが、本来ヴェーバーが目指していたと思われる、あるべき全体構成については、今なお議論が続いている。

- この「経済と社会」は、教科書的・体系的な社会学を構築しようとしたのと同時に、宗教社会学における「合理化」のテーマを、比較文明史・経済史的なケーススタディ(Kasuistik、決疑論)の巨大な集積を通じて検証しようとしたものと位置づけられよう。また、「経済と社会」の中の「支配の社会学」における、支配の三類型、すなわち「合法的支配」「伝統的支配」「カリスマ的支配」は有名である。

また、ヴェーバーは、社会学という学問の黎明期にあって、さまざまな方法論の整備にも大きな業績を残した。特に、人間の内面から人間の社会的行為を理解しようとする「理解社会学(verstehende Soziologie)」の提唱が挙げられる。さらには、純理論的にある類型的なモデルを設定し、現実のものとそれとの差異を比較するという「理念型(Idealtypus)」も挙げられる。

- ヴェーバーは、ハイデルベルクでの知的サークルを通じて、年長の法学者ゲオルグ・イェリネック、哲学者ヴィルヘルム・ヴィンデルバント、同世代の神学者エルンスト・トレルチや哲学者ハインリヒ・リッケルト、さらには若年の哲学者カール・ヤスパースや哲学者ルカーチ・ジェルジ(ゲオルク・ルカーチ)らと交わり、彼らに強い影響を与えた。

- また社会学者タルコット・パーソンズもヴェーバーの著作を通じて強い影響を受けている。タルコット・パーソンズがハイデルベルク留学中に師事した社会学者・経済学者のアルフレート・ヴェーバーは実弟である。

- 日本においては、丸山眞男や大塚久雄をはじめとして、多くの社会学者に強い影響を与えた。ヴェーバーの日本における受容は、日本が太平洋戦争で敗北したのは「合理主義」が欠けていたためであるという問題意識と、社会科学におけるマルクス主義との対置という文脈、という2つの理由が大きかった。

また、政治的価値判断を含む、あらゆる価値判断を学問的研究から分離しようとする「価値自由(Wertfreiheit)」の提唱も、大きな論争を引き起こした。

理解社会学(独verstehende Soziologie)

マックス・ウェーバーが提唱した社会学上の立場。その特徴は、観察対象となる社会現象や集団、社会的な行為の行為者にとっての意味(主観的意味)を理解(了解)しようと努める点にある。

- 社会的事象を個人の行為に還元して分析しようとする際には、外面的な因果関係による「説明」では不十分であり、その行為者にとっての意味や動機が問われなければならないからだ。

- ただし、ここでの主観的意味は、個別の「心理的」な感情ではなく、「社会的」文脈に根ざした「意味連関」のうちに理解されなくてはならない。たとえば、伝統的行動様式を支える価値的態度(エートス)などがこの主観的意味に含まれる。こうした価値と複雑に結びついた歴史社会的事象を科学的に分析する手続きとして理念型が設定されそれとの比較検討が進められる。ウェーバーは、このようにして、歴史の因果的経過の「説明」を社会的行為における意味の「理解」と関連づけようとしたのである。

- ウェーバーの理解社会学とフッサールの現象学の総合のうえに、アルフレッド・シュッツの現象学的社会学が成立することになった。すなわち、シュッツにとって、社会科学の用いる概念は、「類型的概念構成の指示するかたちで生活世界のなかで個々の行為者の遂行する行為が、行為者の仲間だけでなく、行為者自身にとっても、日常生活の常識的解釈という観点から理解可能になるように構成されなければならない」のである(『シュッツ著作集』第1巻、98頁)。

理解社会学では社会の生産について社会の成員による達成という点が強調されるが、このことと、必ずしも人間は自らが選択できる条件の下で社会を形成するわけではないとする社会思想との整合性が問題になり、以後、社会的生産と再生産との接合を目指す論がピエール・ブルデューやアンソニー・ギデンズなどによって生み出されていくことになる。

ヴェルナー・ゾンバルト(Werner Sombart、1863年〜1941年)

ドイツ歴史学派最終世代の筆頭ともいうべき人物。なんだかんだで歴史学派をシュモラーの保守的で規範的な重みから引き離した。その伝統から歴史学派が離れるにあたって、ゾンバルトの初期のマルクス主義的著作 (1894, 1896, 1902)――これは、マルクス派創始者に関する大ヨイショ研究を二本 (1895, 1909) 含んでいた――がかなりの役割を果たした。この転向は、ゾンバルトがドイツのアカデミズム界の端っこにいすぎたために、高い学問的な役職を得るためには政治的によく見られないとイケナイ、と思ったということなのかもしれない(やがて1917年にベルリン大学で、ヴァーグナー と シュモラーの後釜となる)

*ドイツのハルツ地方エルムスレーベン(Ermsleben)で有力な農場主であり帝国議会の議員でもあったアントン・ゾンバルトの息子として生まれる。ギムナジウムを経てベルリン大学に進学し、グスタフ・フォン・シュモラーとアドルフ・ヴァーグナーに師事。卒業後はイタリアへ遊学し、1886年にイタリアの農村問題についての博士論文「ローマの平原」で学位を取得。1888年から1890年にブレーメン商工会議所の顧問を務めたのちマックス・ヴェーバーからハイデルベルク大学に招聘されたが当局に認められず、1890年から1906年までブレスラウ大学の助教授につき、1902年には代表作である『近代資本主義』を完成させた。

- ゾンバルトの後の著作は、誇大な文体と同様にその中身の面でも、経済学世界の内外を問わずあまりよい評判を獲得はしなかったけれど、でも華やかにはちがいなかった。ヴェーバーと同じくゾンバルトもマルクスをひっくり返そうとしていた。ゾンバルトによれば、資本主義のルーツは経済的な現実からきたのではなく、ある思想からきている――それは理性と自然の支配という 啓蒙主義的な理想だ。かれがこれを主張したのは、かれが最高潮にあった Modern Capitalism (1902) でのことだった。この本はいまでも、社会学者やフェルナン・ブローデルのような「全歴史」系 (アナール派) 学者には傑作とわれている。とはいえ、この本もゾンバルトらしく、経済的・歴史的な中身の点では怪しげで調査もきちんとしていないけれど、でも最若年歴史学派の手法的な原理はこの論考で説明されている。それはシュモラー的な現実的、規範的帰納主義から離れて、後にシュピートホフが「経済学的様式」と呼ぶ記述主義的研究の萌芽を含んでいる。

*1904年以降、マックス・ヴェーバーとともに『社会科学および社会政策雑誌』Arciv für Sozialwissenschft und Sozialpolitik の編集を担った。また、経済社会の全体把握のために〈経済体制〉の概念を提起して歴史と経済理論の総合をはかり、その成果として主著『近代資本主義』Der Moderne Kapitalismus 2巻(1902年)および『高度資本主義』Hochkapitalismus(1928年)を発表した。- ゾンバルトの 1911 年の著作は、資本主義的な貪欲さとその成功の原因は、中欧・北欧でのユダヤ人の拡大と台頭にあるとしている――これはそれをプロテスタンティズムに求めるヴェーバーの有名な説と真っ向からぶつかるものだ。このユダヤ人に関する著作では、だれも味方につかなかった――ユダヤ人とリベラル派はそれが粗雑な反ユダヤ文書だと考え、反ユダヤ主義者や保守派は、それがユダヤ人をほめすぎだと考えた。学者たちはおおむね、この本の参照文献が(挙げられていたとしても)怪しげで、研究としての価値はない、と考えていた。でもゾンバルトの本は、残念ながら大変によく売れた。この本が一般に与えた影響力は、ひたすら残念としか言いようがない。それは当時ヨーロッパでだんだん広まりつつあった、ステロタイプ的な狡猾なユダヤ資本主義者という歪んだイメージに、経済的、人種的、哲学的、歴史的な「証拠」を与えてしまったわけだ。

- 「恋愛と贅沢と資本主義(Der Bourgeois: the Quintessence of Capitalism、1913年)」ではまた方針を変えた。こんどは、交易や都市の発達と資本主義とを関係づけようとしたのだ――これはずっと意味ある論考で、もっと最近でもアンリ・ピレネーなどの経済史家が似た発想を展開している。でも、ゾンバルトはそのとんでもない想像力を抑えられなかった。ある時点で、ゾンバルトは資本主義を女のせいにしようとした――というか、暇な中産階級の女が台頭してきて、それが豪華な贈り物を男たちにねだって買わせ、結果として男たちは資本主義的な貪欲精神を育んだ、というわけ。

503夜『恋愛と贅沢と資本主義』ヴェルナー・ゾンバルト|松岡正剛の千夜千冊- 同年には「戦争と資本主義(Krieg und Kapitalismus、1913年)」を発表。ここでもゾンバルトが問題視したのは唯物史観だった。「唯物史観は他の何らかの総合的歴史観とくらべ、一層誤っているわけでも、一層正しくないわけでもない。われわれがこれを捨てるのは、これがもはや何らの成果もあげなくなったからである。」「戦争と資本主義の問題を、史的唯物論にとらわれた関連から解放せねばなるまい。そして、われわれは、問題をもう一度逆転させ、どの位戦争は資本主義によって生じたかをたしかめるのではなく、どの程度、そしてなぜ、資本主義が、戦争の影響を蒙っているかをしらべることによってこそ、この解放作戦を、もっとも適切に展開できるのである」「戦争がなければ、そもそも資本主義は存在しなかった。戦争は資本主義の組織を単に破壊したばかりではない。戦争は資本主義の発展をたんに阻んだばかりではない。それと同様に戦争は資本主義の発展を促進した。いやそればかりか――戦争はその発展をはじめて可能にした」「戦争には二つの顔がある。ここでは破壊し、あそこでは建設するのだ」

ゾンバルト「戦争と資本主義」- 1915 年に、ゾンバルトはとうとう完全なロマン派的愛国主義を全開にして、Hä:ndler und Helden でイギリスをむちゃくちゃに攻撃している。続いて、完全にはっきりと親ナチ的な Deutscher Socialismus (1934) が刊行された。この恥ずかしい著作は、ナチの教科書として広く頒布され、ゾンバルトの混乱した生涯の頂点をなす。

一部の人に言わせると、ゾンバルトは根っからのドイツ「ロマン愛国派」でしかなかったということになる――このため英雄なら何でも崇拝して、それが工場のワークブーツをはいていようと、プロシアの軍靴をはいていようと構わなかったのだ、というわけ。ゾンバルトにおいては、事業家はすぐに褒められ、その後は軍事労働者、そして後には「総統閣下」も。これに対して、その著作のほとんどを通じて「ブルジョワ」は視点こそ異なれ、一貫しておとしめられた。ゾンバルトの誇張に満ちた華やかな書きッぷりは、確かにこっちの説明の傍証にはなってる。

一般に資本主義の起源を禁欲に見たヴェーバー「プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神(Die protestantische Ethik und der 'Geist' des Kapitalismus、1904年〜1905年)」 と奢侈に見たゾンバルト「恋愛と贅沢と資本主義(Der Bourgeois: the Quintessence of Capitalism、1913年)」は対比的内容と見られています。しかし実は快楽主義(Epicurism)と禁欲主義(Stoicism)が「形而上学(希: μεταφυσικά、羅: Metaphysica、英: Metaphysics、仏: métaphysique、独: Metaphysik)の崩壊したヘレニズム期ギリシャ哲学のそれぞれ別側面」に過ぎなかった様に、どちらも資本主義の本質を「何かが崩壊した結果、個人が欲望を剥き出しにする自由を得た」点に求める視座は共有していたのです。

- ヴェーバー「プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神(Die protestantische Ethik und der 'Geist' des Kapitalismus、1904年〜1905年)」 はカルヴァニズムを特徴付ける予定説や禁欲主義の崩壊がその起源になったと見た。ただしその過程で「鉄の檻=己を律する習慣」だけは継承されたとした。

*実は「無意識の発見者」フロイトと「近代化によって何が失われたか解明しようとした」ヴェーバーは、その大源流を伝統的宗教観に求めた点が重なる。一般にヴェーバーは近代化における「呪術から科学へ」の過程を肯定する立場にあると考えられているが「マルクス・フロイト主義」におけるヴェーバーは「近代化=個人的欲望の完全解放」を必ずしも肯定する立場ではない。

- ゾンバルト「恋愛と贅沢と資本主義(Der Bourgeois: the Quintessence of Capitalism、1913年)」は主催する権力者同士が集客力と招待客の満足度を競い合う宮廷行事の崩壊がその起源になったと見た。

*またこの考え方は実際の都市間交易の発達過程(「供給が不安定な為にかえって威信材としても機能する小さな贅沢品」から「供給の安定が至上命題となったかさばる日常品の流通へ」)と重なる部分が多く後世でも重宝され続けている。

ヘルムート・プレスナー「ドイツロマン主義とナチズム、遅れてきた国民(1935年)」もまた「近代化=個人的欲望の完全解放」という図式に否定的。しかも「ドイツの社会学にその流れを食い止める力はなかった」という悲観的立場に立つ。

プレスナーいうところの「(最後に勝った)ドイツ民族生物学」は、ドイツの歴史を「自然淘汰圧」とか「適者生存の宿命」とか「生存圏確保の為の総力戦(負けた側が滅び去るのは自然の理)」といった生物学用語の援用によって説明しようとする。ヒトラーが政権を奪取する以前、すなわち19世紀末から20世紀初頭にかけても非インテリ階層中心に流行。本当の背景にあるのはむしろ「リベラル派インテリが振り翳す形而上学への拒絶感」なのかもしれない。

*こうして全体像を俯瞰してみると「イギリスやフランスには根を下す一方でドイツに決っして根付かなかった何か」とは「(ヘレニズム時代の快楽主義/禁欲主義に由来する)功利主義」だったとしか思えなくなってくる。それにも関わらず当時のドイツ・インテリ層はあくまで「形而上学への再建」を試み続け、失敗したという次第。

ちなみに日本でも1930年代における唯物論関連議論はほぼ同じスタンス。

戸坂潤 - Wikipedia

戸坂潤 日本イデオロギー論 ――現代日本に於ける日本主義・ファシズム・自由主義・思想の批判(1935年)

戸坂潤 イデオロギー概論(1935年)

G・フロイトの精神分析学――フロイト主義――は、生物学が、医学や心理学との連関において、いいあらわされたものに外ならないが、これは今ではジャーナリズムを支配する一つのイデオロギー・思想であって、文学者達さえがこれを好んで口にすることを忘れない。ここが固陋なあるいは慎重なアカデミズムの上では、フロイト主義は必ずしも科学的信用を有っているとは限らないように見受けられる。吾々はこの一例においても生物学イデオロギーにおける、ジャーナリズムとアカデミズムとの対立を見ることが出来るのである。そして大切なことは、こうした科学は、単にアカデミズムを通してばかりではなく、又ジャーナリズムをも通して、恐らく初めて科学的発展を有つことが出来るだろうという点である。

マックス・シェーラーの文化理論の何より著しい特色は、生物的生命の原理=衝動をば、敢えて文化の史的発展の基底に据えたという点にある。そこで人々はすぐ様、G・フロイトやA・アードラーの、精神分析理論を思い出さざるを得ないだろう。実際、精神分析の理論に従えば、一般に文化は、衝動――広義に於ける性衝動・又は権力への意志――を終局の原因とする。この点で、それはシェーラーの衝動理論と好く似ているようにも見える。

だが、今は区別が大切である。衝動を阻止しまた解放するものは、シェーラーにとっては、正に精神そのものであった。衰えたりといえども精神はそこではとにかく、衝動に対立する独立の原理となって登場する。ところが精神分析によれば、精神それ自身が初めから衝動的本質と考えられる。だからこの衝動即ち又精神を、阻止し解放するものは、もはや精神自身である筈がない。フロイト主義によればそれが、社会でなければならなかった。で、シェーラーの文化社会学において精神であったものはフロイト主義においては社会となるのである。――だから、シェーラーにとっては文化は精神そのものに過ぎないが、ところがフロイト主義にとっては、文化は精神が社会の框を通った結果でなければならぬ。前者に取っては衝動から直接に文化(精神)へである。後者にとっては、衝動(精神)から社会へ、そして社会から初めて文化へ、である。――そこで人々は注目しなければならない、シェーラーの文化社会学にとっては、社会は必ずしも文化概念の構成過程に横たわらなくてもいいということを、しかるに、フロイト主義的文化理論にとっては却って、社会が文化概念の欠くべからざる構成過程をなしている、ということを。

マルクス主義とフロイト主義との間には仮にその比較が不倫であるにしても、多くの類似点を指摘することが出来る。フロイト主義は一方において精神病理学の臨床的技術であると共に、それと平行してまた一つの世界観をなしている。それは丁度マルクス主義が社会革命の実践的方法であると共に、一つの普遍的な世界観である、という事情と似ていなくはない。ただし、こと世界観に関するならば――そしてこれが世界観であればこそ初めて文化説明の原理ともなれるのだが――二つのものが同じく世界観であるという点で類似している、と云って済ますことは出来ない筈である。二つの世界観の異同・優劣が直様問題とならざるを得ない。今日、マルクス主義とフロイト主義との関係が(主としてマルクス主義者の側から)、相当真剣な問題として取り上げられるのはもっともである。フロイト主義精神分析は、個人から出発する、それは個人からの類推として社会を理解する仕方である。個人における夢は社会における神話に、個人における神経症は社会における宗教に、また個人における妄想狂は、社会における哲学体系に、対応せしめられる。無政府主義と共産主義との関係は、早発性痴呆症と妄想狂との関係として理解される。そしてかかる精神症的特徴は無論かのリビドー――エロス――から説明されねばならない。フロイトの最も有名な一つの説明原理に従えば、原始的な骨肉相姦の欲望である息子が母に対する性的衝動は、家長である父の権威ある欲望によって長く抑圧されて来た、この抑圧は人類の歴史を経るに従って一つの錯綜――オイディプス錯綜――を産んだというのである(デュルケム等によって明らかにされたトーテムもまたフロイト主義によれば、オイディプス錯綜において殺されてあるべき父を意味するものだと説明される)。コルナイ(A. Kolnai)「Psychoanalyse und Soziologie(Eden and Pedar)」に従えば、例えばプロレタリア・イデオロギーもこのようなオイディプス錯綜に基づく。プロレタリアは土地から引き離されているために土地に還ることを欲求している――土地錯綜。そして土地は大地たる母(Mutter-Erde)、オイディプスの母、の象徴に他ならない、というのである。コルナイのフロイト主義的イデオロギー論によれば、一切の歴史的現象は誠に珍奇な説明を見出す。フランス革命は市民たるインテリゲンチャが大地たる母へ還ろうとする運動であり、それであればこそ農民が中心とならねばならなかった。農民は無論母との姦淫を欲していたわけである。マルクス主義はブルジョアによって搾取されそうに思う被害妄想であり、プロレタリアによる人類の救済は一つの宗教妄想に他ならない。弁証法と雖も妄想狂の所産であることを免れない。万国のプロレタリアの結束は、オイディプス錯綜から来る男同志のエロティシズムだと宣告される。――云うまでもなくこの種のものは、フロイト主義的イデオロギー論乃至フロイト主義的社会理論のカリカチュアであろう。そして之は必ずしもフロイト自身の責任ではないかも知れない。だが吾々は、このカリカチュアの本質を明らかにしなければならない。なぜならそれはやがてフロイト主義的理論自身の本質でもあるだろうから。

フロイト主義精神分析は無論、個人精神の、広義に於ける個人意識の分析である。なる程その際、個人は単なる個人と考えられずに、正に社会における・社会的・個人と考えられている。それであればこそ、検閲や抑圧・錯綜や昇華の概念も成り立つことが出来た。だが、この個人の有つ意識は、吾々の言葉に従うならば、あくまで個人的意識であってそれ以外の意識の概念ではない。というのは、意識――それは個人が所有するのであるが個人によって所有されるという点にその性格があるとは限らない――の概念は、専らそれが個人の所有であるという限りの意味においてのみ、把握されているのである。この意識は如何に社会によって制約されると考えられていても、制約される意識自身が初めから個人的意識の概念によって制約されているから、社会的という規定はすでにこの意識に加えられるべく余りに立ち後れがしている。だからこそフロイト主義による個人の意識――精神――に於て、元来その社会的性格は至極表面的・付加的であらざるを得ない。――フロイト主義精神分析は、個人心理学的方法をもってその方法とする。これが今のカリカチュアの本質なのである。

個人心理学的方法に従うフロイト主義は、即ち個人的意識の概念から出発して分析を進めるフロイト主義は、何かの意味において超個人的な意識(もっとも哲学者のいうかの純粋意識や先験的意識のことではない)、または社会心理学的な意識に属する処の、かの社会人の心理やイデオロギーを、正当な視角から問題として取り上げることが出来ないように初めから出来ている。そこでは、社会人の心理ないしはイデオロギーが、これとは全く質を異にしている個人的意識の直接な拡大かまたは遠隔作用として、個人的意識の類推物又は対応物として取り扱われる外にどうしても方法が見当らないのはもっともである。フロイト主義は、一つの意味での意識を、これとは異った意味での意識でもって、直接に無媒介に説明しようとする。その説明が見当違いで皮相なものとならなければかえって不思議と云わねばなるまい。かくてこそ文化形態も、かのオイディプス錯綜の一事例に過ぎないものとして片づけられてしまうのである。――フロイト主義は、云わば社会主義的理論ではなくて個人主義的理論に他ならない。

理論を個人的意識から出発させるということはただし、一般に意識(精神)を存在の説明原理とすることを意味する。何故なら個人的意識は、或る方向に於てもはやそれ以上還元出来ない最後の基体として、登用されるのが常であるから(例えばフッセルルの現象学的還元)。だから個人的意識の概念を採用すれば、必然的にいわゆる観念論を採用する結果を招かざるを得ない。この時一般に意識は説明されるところのものではなくてかえって説明するところのものとなる。社会的歴史的現象は意識によって――即ち個人的意識によって――説明されねばならなくなる。それは様々の観念的歴史観――今これを唯心史観と呼んでおこう――を結果する。フロイト主義的社会理論はいみじくもそのような歴史観に立った一つの場合であったことを思い出さねばならない。

だが或る人々は、フロイト主義を観念論乃ないしは唯心史観(そういう言葉を許すとして)と考えることに反対するかもしれない、フロイト主義こそ、意識に関する唯物論でなければならない、というかも知れない。しかしそういわれる理由は、単に、フロイト主義による意識(精神)――それは個人的意識であったことを忘れるな――が生理学的根拠に立って把握されているからというに外ならない。実際フロイト主義による意識(精神)の概念は、多くの哲学者達のそれとは異なって、生物学的背景を有つことをその特色としている、意識(精神)は生物学的衝動リビドー=エロスと裏表にあざなわれていた。しかしながら意識乃至精神を唯物論的に取り扱うことは、これを単に生理学や生物学に結び付けることではない(それならば要するに十八九世紀の仏独の機械論的唯物論にすぎず、したがってそれはまだ正当な唯物論ではない)、そうではなくてさらにこれを社会の物質的地盤にまで結び付けることでなければならない。物質的生産力ないしは生産関係――経済関係――に結び付けられて初めて、意識(精神)は真正の意味での唯物論的取り扱いを受けたことになる。歴史はこの生産関係の内部的必然的発展に基づいて初めて統一的に発展段階を与えられるが、意識ないしは精神もまた、社会のこの物質的地盤に結び付けられて理解されることによって、同時に歴史的なものとして把握されることが出来る筈なのである。ところがこれを単純に生理学的・生物学的基礎に立たせることは、かえって意識(精神)――または生命――を歴史的なものとして理解することを妨げる。なる程フロイト主義によれば、精神(生命)を強制するところの社会は、一応いうまでもなく歴史を有すると考えられていないのでないが、その歴史性自身が物質的地盤から独立して抽象化されているから、観念的なものになってしまっている。歴史がいわば生命自身に喰い入ったところのものともいえよう遺伝――これはフロイト主義で重大な役割をもっている――であっても、全く生物学的範疇の外へ出ない偽似の歴史性を持つに過ぎない。まして人間の衝動は、かりにそれが永久不変なものではないと考えられても、まだ何の積極的な歴史性をもつものでもない。――だからフロイト主義のいわゆる唯物論は、社会の物質的基礎を抜きにし従って歴史性を結局において無視するところの、生物学主義(Biologismus)に外ならない。コルナイはフロイト主義の社会分析を、デュルケムのそれと平行させ、前者は社会のイデオロギー的部分を説明することによって、後者の社会理論を補うものだと主張しているが、かりにそれが正しいとして、このデュルケムの社会理論自身が、いみじくも今いった意味における――他の意味においてはそうでないにしても――生物学主義に外ならない。――フロイト主義は唯物論ではない、単に生物学主義なのである。

フロイト主義はかくて、個人心理学的方法による生物学主義である。それが社会理論――即ちまたは歴史理論――においては観念論的歴史観を産まねばならない理由であった。この世界観を吾々は初め、マルクス主義に対立させて見たが、今や両者の根本的な相違とその優劣とがおのずから明らかとなっただろう(そしてこの両者の社会階級的な役割が、どう振り当てられねばならないかに就いても、もはや説明を必要とはしないだろう)。吾々は少くともフロイト主義を観念論に還元し、そして観念論を一つのイデオロギーとして一般的に批判するならば、それだけでもフロイト主義を形式的に批判するには充分だと考える。

マルクス主義はフロイト主義と一つであるか一つでないか。両者が一応全く別のものであることに就いてはもはや何人にも異論はあるまい。それではフロイト主義はマルクス主義を取り入れることが出来るか。フロイト主義は自分の一つの説明対象としてマルクス主義を問題にすることが一応は出来た(コルナイの場合)――もっともそれは当然にも完全に失敗したものであったが。だがフロイト主義はマルクス主義の真理内容を自分の真理内容として取り入れることが出来るか。吾々はそういう試みの行われたかを知らない。逆にマルクス主義はフロイト主義を正当に説明対象とすることが出来るか。マルクス主義が統一的世界観である以上、勿論それは出来ねばならない。ユリネッツ(W. Jurinetz)の労作「Psychoanalyse und Marxismus(Unter dem Banner des Marxismus)」がその適例である。それではマルクス主義はフロイト主義の真理内容を自分の真理内容として取り入れることが出来るか。それを全く不可能と考えたのはユリネッツの今の論文であり、これに反対してそのまま――無論適当な解釈の下に――それを取り入れることが出来ると主張するのはライヒである。そして最後にザピールはライヒに対する批評に於て、フロイト主義は決してそのままマルクス主義の真理内容となることが出来ないことを明らかにした。

だがおよそ批評の第一の真剣な目的は、批判される対象が自分の主張と一致するか否かを示すことではなくて、このの対象を如何に――積極的にか消極的にか――自分の側の発展展開に利用し得るかに横たわる。マルクス主義はフロイト主義をもまた、そういう目的意識の下に、批評対象として取り上げなければならない。問題は、フロイト主義がマルクス主義に何を寄与出来るかである。例えば、フロイト主義精神分析が社会(乃至イデオロギー)理論に、如何になり得ないかが問題ではなくて、もし多少とも――部分的にしろ――フロイト主義に真理があるならば、どういう条件の下にそれを社会理論になし得るかが問題なのである。そうして初めてフロイト主義をマルクス主義に取り入れるという言葉も、また取り入れないという言葉も、意味が生きて来るのである。――で、フロイト主義精神分析の方法であった個人心理学的方法は、どうすれば社会理論の方法に結び付くことが出来るか。ザピールはそこで両者の間に、社会心(Sozialpsyche)の研究が入されるべきだと考える。フロイト主義の批評は今や、マルクス主義に、社会心理学的研究を必要な問題として課すものだということになる。もちろんこの際、フロイト主義自身が社会心理学――それが結局何でなければならないかは後にして――まで行き着くことが出来ないということは、少しも邪魔にはならない。かえってそうであればこそ、それが問題として提出されるのである。

*ドイツにおける「生物学的民族史学」勝利の思わぬ影響が見て取れる。

ここで見られる様に、当時の文献においてマックス・ヴェーバー(Karl Emil Maximilian Weber、1864年〜1920年)の方法論的個人主義(Methodological individualism)に対する言及がないのは、それが当時のマルクス主義者の側からは完全にフロイト主義と同一視されていたからだったのかもしれません。その一方で当時の日本の文献にはマックス・ヴェーバーが(@上部構造/下部構造」仮説を受容した)反形而上学主義者としてのみ登場してきます(同様の理由で「社会実体説」をとるデュルケームは高評価)。大事なのはあくまで「どの党派に所属するか」であって「方法論の違い」ではなかった?

ドイツ社会学会大会Deutscher Soziologentagの開催状況を見ると、第1回大会(1910年)が開催された後、第2回大会(1912年)と第3回大会(1922年)、第7回大会(1930年)と第8回大会(1946年)のように長期の空白期間は、前者の場合は第一次世界大戦(1914-18年)があり、後者の場合はナチスの時代と第二次世界大戦(1933-45年)があった。そこから社会学会大会の開催を妨げた状況を理解することが出来よう。

第二次世界大戦後、第8回大会から第13回大会(1956年)まで、隔年ごとに順調に開催された。その後、戦後社会学の「創設世代」の「亡命」グループと「残留」グループの間で、「過去の克服」(ナチスの)をめぐる対立から、通例のようには開催されなかったが、隔年ごとにドイツ社会学会DGSの理事会が開催され、必ずしもドイツ社会学会自体の求心力が喪失したのではない。

ところが、第16回大会(1968年)と第17回大会(1974年)の間には、ドイツ社会学会は社会学者の求心力を喪失し、戦後では長期の空白期問があった。

- 1955年までに大学では12の社会学講座が再開され、それはナチスが政権を掌握した前年(1932)の状態に回復した。1955年にフランクフルト大学で、その56年にはベルリン自由大学で、社会学が大学の「専門科目」Fachとして、独自の教育課程と試験規則を備えた社会学士Diplomsoziologieの規程を導入した。

- そのため「戦後世代」が大学で取得した学士号や博士号の多くは哲学、経済学、政治学などである。彼らは大学で戦後杜会学の「創設世代」のもとで「社会学」を学び、あるいは大学の社会学研究所・講座などで助手や共同研究者Mitarbeiterに従事しながら、57年と63年の間に、それぞれの大学で「社会学」の大学教授資格Habilitationfuer Soziologieを取得したり、アメリカで社会学の専門教育を受けた。61年、大学の社会学講座は19に過ぎなかったが、1969年には59と3倍に増加した。

急増した社会学講座の教授職に就任したのが、この「戦後世代」である。彼らの研究テーマは「民族共同体ではなく、階級形成について、強制された統合ではなく、合法的な闘争について、『血と土地』の神話ではなく、産業労働について」(レプジウス)であった。

なるほどドイツ社会学の世界でも1960年代後半に「大崩れ」 があったのか… かくしてやっとヘルムート・プレスナーの嘆いた「生物学的民族史学」の足跡が一掃される事に。

20世紀初頭まではヨーロッパにおいて社会学は第一次世界大戦後のアメリカ合衆国においても顕著な展開を見せるようになり、やがてプラグマティックな社会学研究の中心として発展を遂げていくことになった。

- アメリカ社会学が社会学研究の中心的地位を築き上げていく背景には、19世紀末から20世紀初頭にかけての急激な経済・社会の変化があった。南北戦争から第一次世界大戦へ至る半世紀の間にアメリカ産業は急ピッチな発展を遂げ、それに伴って都市化が進行。民衆の生活様式も大きく変わっていった。このような大きく変貌を遂げるアメリカ社会の実態を捉えることが、社会学の課題として要請されるようになっていったのである。

- 当初のアメリカの社会学においては、1893年に創設されたシカゴ大学を中心に、人種・移民をめぐる問題、犯罪、非行、労働問題、地域的コミュニティの変貌などの現象的な側面を実証的に解明する社会心理学や都市社会学が興隆していった。アルビオン・スモール、ウィリアム・トマス、ジョージ・ハーバード・ミード、ロバート・E・パーク、アーネスト・バージェス、ルイス・ワースといった研究者達の活躍により1920~30年代にシカゴ大学は、アメリカの学会において強い影響力を及ぼすようになり、シカゴ学派と呼ばれる有力な研究者グループを形成するまでになった。

ヨーロッパの社会学は観念的・方法論的側面を重視する傾向が強かったが、アメリカ社会学は現実の問題を解決する方向性を示すという実践的側面が強くみられる。この点は、実際的な有用性を重視するプラグマティズムの精神的な伝統によるところが大きく、また、前述のような社会的要請もあって、地域社会や家族などの具体的な対象を研究する個別科学としての傾向を持つようになった。

ドイツ語の「pragmatisch」という言葉に由来する、実用主義、道具主義、実際主義とも訳される考え方。元々は「経験不可能な事柄の真理を考えることはできない」という点でイギリス経験論を引き継ぎ、概念や認識をそれがもたらす客観的な結果によって科学的に既述しようとする志向を待つ点で従来のヨーロッパの観念論的哲学と一線を画するアメリカ合衆国の哲学である。

- 1870〜74年の私的なクラブに起源を有する思想であり、その代表的なメンバーとしてチャールズ・サンダース・パース、ウィリアム・ジェームズらがいる。

- ジェームズによって広く知られるようになり、20世紀初頭のアメリカ思潮の主流となった。心理学者の唱える「行動主義 behaviorism」、記号論研究者の「科学的経験主義 scientific empiricism」、物理学者の「操作主義 operationalism」など及んだ影響は広く、現代科学では統計学や工学においてこの思想は顕著である。社会学、教育学、流通経済学などアカデミズムにも多大な影響を与えたが、それにとどまらず、アメリカ市民社会の中に流布して通俗化され、ビジネスや政治、社会についての見方として広く一般化してきた。

- その歴史は前期と後期に大別され、後期のプラグマティズムはシカゴ大学を中心に発展したため、シカゴ学派とも呼ばれる。シカゴ学派の代表的な者にジョン・デューイ、心理学者のジョージ・ハーバート・ミードらがいる。

- その後、チャールズ・W・モリス、ジョセフ・フレッチャー、ウィラード・ヴァン・オーマン・クワイン、リチャード・ローティらによってネオプラグマティズムとして承継発展されている。

プラグマティズムという言葉は、その創始者であるパースによって生み出されたものである。元々はカントの著作『純粋理性批判』に登場する 「pragmatisch」 というドイツ語に由来し、 その原意は、ギリシャ語で行為・実行・実験・活動を表すプラグマ(πράγμα)である。パースの友人は、「プラクティカリズム(実際主義)」という語を勧めたが、カント哲学に通じていたパースにとって、「praktisch」 という言葉は、「実践理性」の領野、つまり道徳に関わるので、実験科学者にとって相応しくないと判断された。カントは、実践的な法則と実用的な法則を峻別した上で、前者は定言命令的で絶対的なもの、後者は仮言命令的であるとしていたことから、パースは、理性によって明確な目的をもって実験をし、明確な結果を得られるものとして「プラグマティズムの格率」を定立したのである。なお、名前自体はドイツ哲学からとられたが、「プラグマティズム」の合作者たちはジョン・ロックやジョージ・バークリなどのイギリス哲学に影響されている。そして、さらに遡れば、バールーフ・デ・スピノザ、アリストテレス、プラトンに行き着く。

- 1870年代のマサチューセッツ州・ケンブリッジで2週間ごとに開かれた学徒たちの集まりから出発する。一つの国が二つに分かれ、60万人以上の人間が死んだ南北戦争が終わり、科学が急速に発達し、ダーウィンの進化論が発表され「進化論を信じつつしかもキリスト教徒足り得るか」が重大な問題となった時代であった。また、デカルトに始まり主観客観の2項対立図式を前提としたヨーロッパ大陸の観念論哲学が意識に確実な知識の基礎を求めるときに生じる外界存在や他我認識のアポリアに対する哲学上の問題の解決が求められる時代でもあった。そのような時代に皮肉の意味もこめて「形而上学クラブ」と名付けられたこの集まりの常連は、パースとジェームズのほか、ジョーゼフ・ウォーナー、ニコラス・セイント・ジョン・グリーン、チョーンシー・ライト、オリバー・ウェンデル・ホームズ・ジュニアの6人であり、それに2、3人を加える程度であった。

- 彼らは、進化論哲学を宗教と結びつけたジョン・フィスク、ユニテリアンの牧師でイエスをただ一人の救世主として認めず「客観的相対主義」を唱えたフランシス・エリングウッド・アボットなどの年長者たちの影響を受けている。特にアレグザンダー・ベインズの「信念とは、ある人がそれにのっとって行動する用意のある考えである」という定義を引用して、哲学の議論から無用な意見を整理する基準をもうけたグリーンは、パースによって「プラグマティズムの祖父」と呼ばれている。

- 形而上学クラブで思想の原型が形成されたのは、1870〜74年の間であるという。1878年『ポピュラー・サイエンス・マンスリー』誌においてパースがプラグマティズムの格率として発表したときは、「わたしたちの概念の対象が、けだし行動への影響を有するどのような効果を持つことができるとわたしたちが考えているのかについて、よくよく考えてみよ。そうすれば、これらの効果についてのわたしたちの概念こそは、その対象物についての私たちの概念そのもの全てである(Consider what effects, that might, conceivably have practical bearings, we conceive the object of our conception to have. Then, our conception of these effects is the whole of our conception of the object.)。」というような悪文の故か全く評判にはならなかった。

博学であり、論理学者、数学者、哲学者および科学者であるチャールズ・サンダース・パース(1839年-1914年)が1870年代に「プラグマティズム」という言葉を初めて使った。パースは記号論、論理学および数学の分野で豊富な論文を提出したことに加え、プラグマティズムの基礎を作ったと考えられる論文「信念の固定」(1877年)と「如何に概念を明確にするか」(1878年)(いずれも英文)を著した。

- パースは、スコットランド常識学派を批判的に承継し、自らの立場を「批判的常識主義」と称する。デカルトは、全てを疑い、その末に絶対に疑いえない精神を発見したというが、そもそも人は何かのきっかけがあってそれを意外に思うからこそ疑いを持つのであり、デカルトの方法的懐疑のように自らの意思の力によって疑いを持つことはできない。なぜなら、人は特に積極的な理由がない限り「疑いえない常識」の世界に生きているからである。

- 「信念の固定」では、特別な理由により、「疑いえない常識」に疑念が生じたときに、その疑念を振り払って再び疑いを得ない「命題」や「推論」にたどり着き人の信念を固定する方法として、固執の方法、先天的方法、権威の方法をあげた上で、科学的方法の優秀さを論じている。

- 「如何に概念を明確にするか」では、プラグマティズムの格率の適用によって概念を明確にする方法について論じている。従来の論理学においては「明確」とは、せいぜい他の概念と区別できるものという意味を有するにすぎなかった。プラグマティズムの格率は、その適用によってプラグマティックな違いではない特徴によって生じる混乱を明確にすることが意図される。伝統的に人はある概念を部分に分けて分析する(例えば、真実という概念を「存在と認識の一致」として三つに分けるがごとくである)。そのような分析は必要ではあるが、未だ十分ものとはいえず、プラグマティズムの格率の適用により真に明確な概念を得ることができるのである。多くの科学者が検証を繰り返し、格率の適用によって明確な概念であるとの科学者集団の合意を得て獲得された真理は実在なのである。

- これが実験的省察の方法としてのプラグマティズムの神髄であり、考えられる確認できる環境と確認できない環境という言葉で概念に行き着く。すなわち実験仮説の創出に有効であり、検証の採用と改良に資する方法である。パースに典型的であるのは、演繹的合理主義と帰納的実験主義の間に通常ある基本的代案にはないものとして実験仮説の推論に関する関心である。

- パースの哲学には、包括的3つのカテゴリー(一項性、二項性、三項性)、可謬主義、形式的記号論としての論理学(記号学要素と記号の等級、推論形式および探求の方法を含む)、学究的実在論、客観的観念論、および空間、時間及び法則の連続性の現実に関する信念や、偶然性の現実における信念、機械的必要性および宇宙で働く原理とその進化形式としての創造的愛が含まれている。

ウィリアム・ジェームズ(1842年-1910年)は「生理学、心理学および哲学におけるまたその間の最初の思想家」であり、『宗教的経験の諸相』、記念碑的研究書『心理学原理』および講義録『信ずる意志』の著者として有名であるが、代表作は、やはり1910年の著書『プラグマティズム』である。

- 「プラグマティズムの格率」は、1898年8月26日、カリフォルニア大学の講演会の中でウィリアム・ジェームズによって、友人パースの意見として発表され、ジェームズによって広められた。

- ジェームズはパースと共に徹底的に新しい哲学思考法に精緻化される親しみやすい姿勢を具体化するものおよびディレンマを解決するものとしてプラグマティズムを見ていた。1910年の著書『プラグマティズム』で次のように書いている。「我々の思考全ての根にある理解できる真実ははっきりしていても微妙であり、それらのどれも優れたものではないので実際に可能な差異以外の何物にも依存しない。ある対象に関して我々の思考に完全な明晰さを得るには、その対象が持っている実用的な種類の認識できる効果をのみ考える必要がある。つまりそれからどのような感覚を期待し、どのような反応を用意しなければならないかである」。

- ジェームズは、パースとならい可謬主義に立ち、真理論における真理の対応理説を拒否するが、パースと異なり、生の哲学と同様に真理の有用説に立つ。真理には信念、世界についての事実、その他背景的信念およびこれら信念の将来的結果を含むと主張した。また真理には実際に複数の正しい答えがあると考えることでは多元論者でもある。

- ジェームズは、対象間の関係は対象自体と同じくらい現実であると主張するその徹底的プラグマティズムでも有名である。ジェームズは、その後、デカルト的2項対立図式を否定し、究極の実在はある種のものであり、精神的でも肉体的でもないという中立一元論を採用するようになった。

- このように、パースとジェイムズの見解は決して同じではなく、むしろ決定的な相違があるといえるが、そのためプラグマティズム運動は、ジェイムズによるパースの誤解によって始まったと後に言われるようになった。後述するとおり、パースは、「プラグマティズムの格率」を道徳とは峻別された実用的な法則における意味をはっきりさせるための一提案として定立したのであるが、ジェイムスは、これを道徳や宗教にも拡張して適用することができると考えたのである。パースは、1905年の「What pragmatism Is」において、ジェイムズと決別し、以後自身の思想をプラグマティシズムと呼ぶようになる。

シカゴ学派には、進化論の影響、科学主義、相対論物理学の影響という特徴があり、行為者を彼の周囲の環境から影響を受けている社会的な存在としてみる。

- その成立の歴史を反映して、「プラグマティズム」についての見解は主要な提唱者の間でも正確に一致しない。最も狭く解釈する人にとっては「意味をはっきりさせるための一提案」であるが、もっと広く解釈する人にとっては、「意味の理論についての学説」、「行為に重きを置いた思索の方法」又は「その結果」という三つの見解があることになる。

- 最も広くその意義をとった場合、プラグマティズムは、功利主義的(倫理面)・実証主義的(論理面)・自然主義的(心理面)の3つの傾向を持ち、個々のプラグマティストはこの3つの傾向を様々な割合で結合している。パース流のそれは論理面が重視されていたが、ジェイムズ流のそれは倫理面が重視されており、その後、デューイ、ミードによって心理面が重視されるようになったと分析することができる。

- プラグマティズムは、特にジェームス流のそれはヨーロッパにも多大な影響を与えた。イタリアでは、ジョヴァンニ・パピーニの『魔術的プラグマティズム』のような非科学的な思想に、フランスでは、ジョルジュ・ソレルの『暴力論』(1908年)といった非民主的な思想に影響を与えた。日本では、大杉栄、西田幾多郎にも影響を与えた。

- 法学では、プラグマティズム法学のみならず、ロスコー・パウンドの社会学的法学、ジェローム・フランクのリアリズム法学に影響を与えた。

ジョン・デューイ(1859年-1952年)は、ジェームズやパースの高遠な哲学的業績に関わっている間に、自分でも政治や社会の事項について広範に論文を書き、公的な場にデューイがいることがそのプラグマティズムの先駆者よりも大きなことになった。プラグマティズムの創設者の一人であると同時に機能心理学の創設者でもあり、20世紀前半のアメリカ教育界で進歩主義運動の指導的存在でもあった。

- デューイは古典的自由主義の個人主義に反論し、社会制度は「個人のために何かを得る手段ではなく、個人を創出する手段」だと主張した。個人は社会制度によって提供されるべき物事ではなく、社会制度は個人に優先し、個人を形作る。これら社会的配慮は個人を作り出す手段であり、個人の自由を促進すると言った。

- デューイは教育哲学の応用哲学における著作で知られている。デューイの教育哲学は子供達が行動することで学ぶものである。デューイは教育が不必要に長くて形式的であり、子供達は実生活の行動に関わることで学ぶように向いていると考えた。例えば、数学では料理における比率を数字化することで、あるいはある交通手段である距離を動くにはどのくらい時間が掛かるかを数字化することで学ぶことができるとした[13]。

ジョージ・ハーバート・ミードが1910年『心理学はいかなる社会的対象を前提とするか?』『社会的意識と意味の意識』、1912年『社会意識のメカニズム』、1913年『社会的自我』などの論文で書かれていたことを、一つの体系としてまとめたのが1925年の論文『自我の発生と社会的統制』である。

- 「自我」とは自覚されたときから社会の場にいる、つまり「孤立した自我」は本来の自我の状況ではないというのが、ミードの立場である。「個人」「経験」「精神」はコミュニケーションをとおして出現する。こうしたミードのコミュニケーション論を、デューイが教育・芸術に応用した。

- ミードは多くの論文を執筆したが、生前、一冊の本も出さなかった。

パースに始まり、ジェイムズによって広まった古典的プラグマティズムは、シカゴ大学で学派をなし、一つの運動として多方面に多大な影響を与えたが、1930年代にカルナップら論理実証主義者が次々とアメリカ合衆国に亡命し、ウィーン学団を結成して影響力を持ち始めると、急速に衰退していった。

実はプラグマティズム哲学の残した最大の足跡は「WISWIG(What You See is What You Get)理念」の導入によって「物(Ding、認識可能な現象)」と「物自体(独Ding an sich、英thing-in-itself、人間の認識の限界を超越した向こう側に広がる物事の本質)」を峻別する意味を吹き飛ばしてしまった事かもしれません。

第二次世界大戦後のアメリカでは、タルコット・パーソンズやロバート・キング・マートンらによる機能主義が提唱され、社会学全体に大きな影響を及ぼした。

- とくにパーソンズの構造機能主義社会学は、社会学における統一理論を築き上げる意図を持って提起され、多くの社会学者に影響を与え、20世紀半ばにおける「主流を成す見解」と目されるに至った。これは分野の統一、体系化が実現するかに見えた社会学の稀有な時期であるとされる。

- しかしパーソンズの理論は、その科学論的・政治思想的な構想があまりに遠大かつ複雑であったことから、正しく評価されていなかったともされており、また、合理的選択論のケネス・アローらが指摘するところによれば、パーソンズ自身が掲げた要求にしたがった理論形成もなされていなかった。また、1960年代以降には「観念的傾向が強い」「現状の体制を維持しようという保守的傾向がある」「個人の非合理的な行為についての視点が欠けている」などといった数多くの批判ないし断罪を受けることになった。

いずれにせよ、パーソンズの社会システム論は、結局、統一理論構築にまではいたらず、次第にミクロ・レベルの視点に立った理論がさまざまな立場から提唱される様になっていく。

タルコット・パーソンズ(Talcott Parsons、1902年〜1979年)の社会システム論

1927年から1973年まで、ハーバード大学で教鞭を執ったアメリカの社会学者。コロラド州・コロラドスプリングス出身。パターン変数、AGIL図式を提唱するなど、機能主義の代表的研究者と目された。ニクラス・ルーマン、ロバート・キング・マートンなどと並び、第二次世界大戦後、最もよく知られた社会学者の一人である。

- 社会一般に渡る一般理論の構築を目指し、まず行為を行為システムと捉えるところから、出発している。そしてその行為システムのサブシステムとして、文化システム、パーソナリティーシステム、社会システムなどを挙げている。この中でも特に社会システムについて、有名な構造機能分析およびAGIL図式などの、独特な理論(=社会システム理論)を提唱。

- 構造機能分析とは、社会システムを構造と機能に分けて分析したものである。構造にあたるのは、社会システムの中でも変化に乏しい安定的な部分で定数部分であると定義される。そして機能とは、その構造の安定に寄与する部分であり、社会システムの内で変化が見られる部分である。機能は変数部分であると定義される。そして、この構造と機能の分析により、社会一般を分析できるとしたのである。

- AGIL理論は構造機能分析よりも、より具体的に社会を分析する必要から生まれたものである。Aは適応(adaptation)、Gは目標達成(goal attainment)、Iは統合(integration)、Lは潜在的パターンの維持・緊張処理(latent pattern maintenance and tension management)である。社会システムは、これらの機能(位相運動)によって維持されるとされる。

こうしたシステム理論と異なり、後期に展開された抽象的な理論に関しては今日においてもその評価は賛否両論ある。

- 家族の機能…社会において家族がはたすべき働きのことである。社会の変化に応じて、家族のはたす役割は変わるが、おもなものとしては、①夫婦の愛情を育て、性的な欲求をみたす、②子どもをうみ、育てる、③生産活動を行う、④消費活動を行う、⑤衣食住をともにする、⑥病人や老人の世話をする、⑦冠婚葬祭などの宗教的行事を行う、⑧娯楽を楽しむ、⑨心の安らぎをあたえる、などがある。しかし、産業化の進展と賃金労働者の増加や家庭電気製品の普及より、従来、家族の機能と考えられていたものが、他の機関で行われるようになってきている。パーソンズは、家族の機能として社会化と安定化という二機能説を唱えた。ほかに、アメリカの文化人類学者マードックのあげた性的機能・経済的機能・教育的機能・生殖的機能という四機能説などがある。

- 社会化の機能…社会化とは人間が他者との相互作用を通して、その社会に適応していく過程である。パーソンズは家族も社会と同じように地位と役割の機能をもち、家族構成員間の相互作用を通じて、社会化する機能をもつとした。

- 安定化の機能…人間は家族のなかで精神の安定をはかり、男女間の性の調整をはかるということをさす。産業化の進展によって家族の機能は変化してきているが、そういったなかで、家族の安定化機能の重要性が高まっている。

コントの統合社会学の夢よ、もう一度?

その一方で第一次世界大戦、第二次世界大戦の惨禍を眼前にしたヨーロッパ社会学では、理性信仰の崩壊とともに、西洋近代社会の構成原理そのものへの反省が生まれていた。

- ドイツでは、テオドール・アドルノやユルゲン・ハーバーマスに代表されるフランクフルト学派の批判理論、フランスでは、ルイ・アルチュセールらの構造主義的マルクス主義、ミシェル・フーコーの権力論が展開された。これらの動きとともに、後期近代化への動きを背景として脱産業化論、紛争理論などが唱えられ、1960年代末には機能主義からの離反が決定的なものとなる。

- こうして、いわゆるミニ・パラダイム(この語法自体は本来は誤りである)の乱立と称される時代が始まるのである。さらに日常世界への着目から、シンボリック相互作用論、現象学的社会学、エスノメソドロジー、ピエール・ブルデューの社会学などが影響力を持つようになるとともに、ジェームズ・コールマンら方法論的個人主義の立場からは合理的選択理論なども唱えられるようになり、社会学が多様化し、研究対象となる領域も、たとえばジェンダーの社会学といった具合にさまざまに分化し拡大していった。ただし、こうした多様化によって社会学というディシプリン内部での対話の共通基盤が失われることにもつながっていく。

皮肉にも歴史的文脈の忘却は「機能主義に対するカウンターとしての諸ミニパラダイム」というスタンスの崩壊を意味し、逆に迷走の始まりともなってしまったのだった。その一方で(クーンが本来意図した意味での)パラダイム、すなわち経験的統計データに基づく調査研究は疑問視されることなく確立していったが、他方でかかる研究のよって立つべき思想・視点、つまりは社会学の独自性とは何なのかという問いに誰も答えられなくなっていく。

- そういう状況下、1960年代にパーソンズのもとに留学し、ドイツに帰国後、社会学者として活動を開始したニクラス・ルーマンや、1990年代末以降の英国ブレア労働党政権のブレーンとして名を馳せたアンソニー・ギデンズらは、それぞれ異なった系譜からではあるが、政策科学としての社会学という立場を打ち出した。

- ルーマンの場合であれば、科学的にSollen(~すべき)を言わなければならない行政学の伝統を継承する形で社会システム論を展開し、また、構造化論を展開したギデンズの場合は、社会問題への関与を続けてきたイギリス社会学の伝統とリベラリズムの政治思想への関わりから、そうした方向性をとり、それぞれに反響を呼び起こした。

また20世紀末になると、グローバル化、情報化、リスク社会化などを背景としつつ、社会構築主義の影響力が高まるなかで、構造化論、機能構造主義社会学も含め、従来の社会学における「社会」の自己再生産性の前提に対する疑義が高まり、「情報」や「メディア」、「移動」などを「社会」に代わるキー概念とした新たな理論構築も見られるようになっていく。

ちなみにBotを使ってインターネット上から幾らでも引っ張ってこれる様になってからは「利己的遺伝子(The Selfish Gene、1976年)」で有名なドーキンス(Clinton Richard Dawkins, 1941年〜 )の「自然選択の実質的な単位が遺伝子である」とする遺伝子中心主義を継承したMeme論が圧倒的有利という状況に。ただしこれはあくまで検出単位が「社会でも個人でもない何か」になってしまった事への対応に過ぎず、理論面での継承性はほぼないとも。

ただ正直(それ自体が機械学習(Future Selection)を有する関心空間として構成されている)国際SNS上の分析には手を焼いている様です。回覧単位が画像や音声といったパターン分類が困難な代物である事、観測行為が必ず状況に影響を与えてしまうを動かしてしまう為に「純粋に客観的な観察」がほぼ不可能である事などがその理由となっています。