さて、2000年代後半の注目を集めてる三大技術、

についてですが…

下記投稿ではあえて、

- 人工知能(AI:Artificial Intelligence)

- 仮想現実(VR:Virtual Reality)

についてのみ触れました。あえて一緒くたに語ったのは「専用AI」や「専用VR」と異なり、「汎用AI」や「汎用VR」の話にはそれぞれ(主に関係者の想像力の中で)脳生理学の一部という側面が存在し、この次元においてはそれらが究極的には統合されていく事が望まれているからです。

ところが実際にニュースに流れているのは、

中心。

実際に市場として急速に成長しているのはこの分野なので当然といえば当然の話なのですが、何か違和感を感じます。

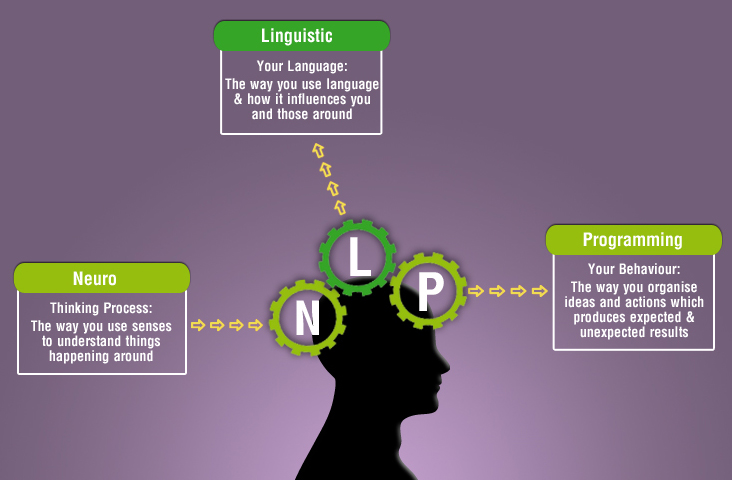

そもそも「自然言語処理技術(NLP:Natural Language Processing)」の略語が「神経言語プログラミング(NLP:Neuro-Linguistic Programming)」と重なるのが、色々誤解を広げる原因となってる感があったりして。

「神経言語プログラミング(NLP:Neuro-Linguistic Programming)」

ジョン・グリンダー(言語学者)とリチャード・バンドラーによって提唱された心理療法。元々心理療法の世界で、短期的なセッションでも効果をもたらすブリーフセラピーの一つとして広まり、 以降心理療法のみならず医療、教育、政治、スポーツ、ビジネスなどの様々な分野で活用される様になった。

- 近年、独自の座学教習をほとんど持たずロール・プレイングの課題も固定化しがちなコーチングがこの教習や演習を取り入れたり、名称自体をNLPコーチングとしたりするケースがみられる。また、NLPの技法を多く含む心理士資格や自己啓発セミナーも出現している。

- その一方で効果を実証するには不十分な経験的証拠しかないため、学術的な信頼性には問題があり、一般の社会科学からは広く無視されている。心理学者、神経科学者、言語学者からなる批判者たちからは、NLPという名前、コンセプト、使用する用語が問題にされ、無批判に受け入れられる極端な心理療法または通俗心理学的な特徴を持っているとされる。

- NLPにはまた、自己啓発セミナーである"est"や、"est"の創始者であるワーナー・エアハードの危険性を分析的に指摘した為に当初は自己啓発セミナーに批判的な人々によって支持され広められた経緯が存在する。しかしNLP自体が世界的な知名度を得るにつれ、コーチングや自己啓発セミナーがそれを取り込んで共存し始めた。その結果、現在では「NLPは心理士資格商法の一種、場合によっては自己啓発セミナーの変種」という認識が定着するに至ったのだった。

NLPを始めたジョン・グリンダー(言語学者)とリチャード・バンドラーが出会ったのは、アメリカのカリフォルニア大学サンタクルーズ校である。当時グリンダーは言語学の助教授、バンドラーは心理学(数学と書かれることもある)の学生であった。

- 当初、バンドラーとグリンダーが出会い、天才的な人や苦難から立ち直った人がどのように人に有効な影響を与えているのか、どのような言語、非言語のパターンがあるかを研究し始めたことからスタートする。最初は、ゲシュタルト療法のフリッツ・パールズ の研究から始まった。パールズが執筆中であったゲシュタルト療法についての本の基礎的な部分については、すでに執筆が終わっていたが、臨床編については、パールズの治療ビデオに基づいて編集するはずであったのが、突然の死去という不運に見舞われ、結局のところ、20代前半のバンドラーがビデオから臨床編を執筆した。バンドラーとグリンダーがこのビデオ研究から当初5つのパターンを見出した。二人のメントアであったグレゴリー・ベイトソンの助言もあり、家族療法のヴァージニア・サティア、催眠療法のミルトン・エリクソンについても研究し、新たに7つのパターンを抽出し、12のパターン(メタモデルの元となる)を完成させた。

- 1980年代初頭、NLPは心理療法とカウンセリングの重要な進歩ともてはやされ カウンセリング研究や精神医療から一定の注意を惹いていた。NLPが紹介された頃は、セラピー上の突破口と予告され、業界紙に訓練ワークショップ、ビデオ、本の広告が出始めていた。NLPは心理治療の現場で使用され、のちにビジネスや教育などの分野でも応用された。

- 1980年代中頃になると、カウンセリング心理学ジャーナル (The Journal of Counseling Psychology)や、全米研究評議会などで、PRSやNLPの仮説には、支持するデータや、実証できる基礎的データがほとんどまたは一切ないことが発表された。

*知覚表象システム(PRS:Perceptual Representation System)…神経系の中に知覚的特徴(色や形)をそのまま記憶する特殊な記憶システムが存在しているとする仮説。- PRSに焦点を当てたクリストファー・シャープリーのカウンセリング心理学ジャーナルでの研究発表は、 NLPにカウンセリングツールとしての有用さを証明するものはほとんど無いと結論づけた。1998年には、マイケル・ヒープも、客観的で公正な調査においてNLPが主張するPRSを支持するものは一つもなかったとの結論に達した。

- NLPで教えられたことを無批判な態度で受け入れる人、セミナー、著作が多数ある一方で、一般の社会科学にはまったく採り上げられていない。NLPの主張する理論やどう機能するのかを研究する試みはあったが、その数は少なく、販売されているNLP関連書籍などの販売部数との差がかなりある。 現在、このような実証不足を憂うNLPを臨床で使う科学者、研究者たちがリサーチプロジェクトを立ち上げている。

その一方、昨今においてはアフガニスタン紛争の兵士やサラエボでのPTSD対応・治療においてNLPが使用されたという報告もある。

*こうした最前線の現場では「効果のありそうなありとあらゆる事」が試されているらしく国際SNS上の関心空間では「日本のほのぼの日常系アニメを見せられた」という話まで流れている。

- NLPを支持する立場の人々は、不快な記憶を思い出しづらくするためのクイックレシピや、人々の確信の度合いを測るためのレシピなどに計算機科学時代のパラダイムを経たノウハウが投入されていると主張する。

- 例えば、不快な記憶を思い出しにくくするレシピは、ある入力に対して、人が不快感を覚える。それはその人の情報処理の結果、または処理中の状態として、不快感を覚えていると解釈する。それはまた神経科学的な脳内物質の化学的な反応でもある。その入力に対する反応を、望ましい状態へとコントロールするための、人為的な処理を施すためのレシピである。

- 具体的には、自分が何を感じているかを、各モーダルチャンネル(五感+言語の脳の入出力チャンネル)毎に丁寧に検証し、分析する。例えば、そのとき聴いた音は、右の方からきこえたか、左の方からきこえたか、音量はどうだったか、その音にはどのようなイメージが感じられるか。そのときの視覚的記憶はどのような色彩か。そのイメージは大きく感じられるか、小さく感じられるか。現在の身体感覚はどのように感じられるか、といった具合である。

- 現在さまざまな団体でセミナーが行われている。 様々なNLPの研究家がアプローチを付け加えた結果、内容は多岐にわたるようになっている。 また、医療的なアプローチについて学会等でも発表はある。

NLP技能の臨床的な治療効果について医学誌に原著論文として受理されており、そのうち一つである 河野 政樹「災害・事故後のPTSDに対する神経言語プログラミング(NLP)による治療経験(原著論文 広島医学 (0367-5904)65巻8号 Page561-564(2012.08受理)]」では「5歳~30歳代のPTSD患者8名に対してリソースアンカリングやフォビアプロセスなどのNLP技法を実施し、1回目セッション直後の効果と3ヵ月以上経過時の効果を調査した。効果の評価方法は、本人の自覚症状と家族への聞き取りを基に4段階(「著明改善」「改善」「不変」「悪化」)で判定した。結果、1回目セッション直後の効果は「著明改善」1名(13%)、「改善」7名(88%)で、「不変」「悪化」はなかった。3ヵ月以上経過時には「著明改善」4名(50%)、「改善」4名(50%)で、「不変」「悪化」はなかった。これらの結果から、NLP技法は幼児などの低年齢層にも効果があり、適応があると考えられた。」と述べられている。

*ただまぁ科学分野では、世界中で追証試験が成功するまでそれを事実と認定する事はない。

上掲記述を見る限り「ゲシュタルト療法の延長線上に樹立された」とされていますが「計算機科学時代のパラダイムを経たノウハウが投入されている」と主張してるあたり何となくティモシー・リアリー博士の影を感じます。

とはいえ別に強引に「(21世紀に入ってやっとかろうじてその実在が証明されたが、今日なおそれがどう構造になってるかについての知識は皆無に等しい)エングラム(engram:記憶痕跡)」と結びつけて語ったりせず、ひたすら実証実験を積み重ねて追唱実験を待つだけなら(要するに「ブラックボックス仮説」の域に留まるなら)別に疑似科学の誹りを受ける事はありません。 微妙になってくるのは、常にその枠組みから一歩踏み出そうとする時なのです。

クオリア(英: qualia(複数形)、quale(単数形))

心的生活のうち、内観によって知られうる現象的側面のこと、とりわけそれを構成する個々の質、感覚のことをいう。日本語では感覚質(かんかくしつ)と訳される。

- 簡単に言えば、クオリアとは「感じ」のことである。「イチゴのあの赤い感じ」、「空のあの青々とした感じ」、「二日酔いで頭がズキズキ痛むあの感じ」、「面白い映画を見ている時のワクワクするあの感じ」といった、主観的に体験される様々な質のことである。

- 外部からの刺激(情報)を体の感覚器が捕え、それが神経細胞の活動電位として脳に伝達される。すると何らかの質感が経験される。例えば波長700ナノメートルの光(視覚刺激)を目を通じて脳が受け取ったとき、あなたは「赤さ」を感じる。このあなたが感じる「赤さ」がクオリアの一種である。

- 人が痛みを感じるとき、脳の神経細胞網を走るのは「痛みの感触そのもの」ではなく電気信号である(活動電位)。脳が特定の状態になると痛みを感じるという対応関係があるだろうものの、痛みは電気信号や脳の状態とは別のものである。クオリアとは、ここで「痛みの感覚それ自体」にあたるものである。

クオリアは身近な概念でありながら、科学的にはうまく扱えるかどうかがはっきりしていない。この問題は説明のギャップ、「クオリア問題」または「意識のハードプロブレム」などと呼ばれている。現在のところ、クオリアとはどういうものなのか、科学的な「物質」とどういう関係にあるのかという基本的な点に関して、研究者らによる定説はない。現在のクオリアに関する議論は、この「クオリア問題」または「意識のハードプロブレム」を何らかの形で解決しよう、または解決できないにしても何らかの合意点ぐらいは見出そう、という方向で行われており「これは擬似問題にすぎないのではないか」という立場から「クオリアの振る舞いを記述する新しい自然法則が存在するのではないか」という立場まで、様々な考え方が提出されている。

- 現在こうした議論は、哲学の側では心の哲学(心身問題や自由意志の問題などを扱う哲学の一分科)を中心に、古来からの哲学的テーマである心身問題を議論する際に中心的な役割を果たす概念として、展開・議論されている。

- また科学の側では、神経科学、認知科学といった人間の心を扱う分野を中心にクオリアの問題が議論されている。ただし科学分野では形而上学的な議論を避けるために、意識や気づきの研究として扱われている。

クオリアという言葉そのものは「質」を意味するラテン語の名詞 qualitas (あるいは qualis) に由来する。この言葉自体の歴史は古く、4世紀に執筆されたアウグスティヌスの著作「神の国」にも登場する。しかし現代的な意味でこのクオリアという言葉が使われ出すのは、20世紀に入ってからのことである。

- まず1929年、哲学者クラレンス・アーヴィング・ルイスが著作『精神と世界の秩序』において現在の意味とほぼ同じ形でクオリアという言葉を使用した。「与件(the given)の識別可能な質的特徴というものがたしかに存在する。それは異なる諸経験において復現(リピート)し、それゆえ、普遍者の一種である。それを私は「クオリア」と呼ぶ。そうしたクオリアは、この経験においてそしてあの経験において何度も認識されるという意味で普遍者ではあるのだが、しかし物体の性質とは区別する必要がある。 … クオリアは直接に経験され、与えられる。そして、いかなる誤りの可能性ももたない。というのもそれは純粋に主観的だからである。他方、物体の性質は客観的である。すなわち物体に性質を帰属させることは、誤りのある一つの判断である。物体を述定することで主張されるのは、ある単一の経験の中で与えられうるものを超越した事柄なのである」。その後、1950年代から1960年代にかけて、ルイスの教え子であるアメリカの哲学者ネルソン・グッドマンらによってこの言葉が広められた。

- 1974年、主観性の問題に関する有名な論文が現れる。アメリカの哲学者トマス・ネーゲルが提示した「コウモリであるとはどのようなことか」という思考実験において、物理主義は意識的な体験の具体的な表れについて、完全に論じ切れていない、という主張が強く訴えられた。

- 1982年にはオーストラリアの哲学者フランク・ジャクソンが、マリーの部屋という思考実験を提唱し、普通の科学的知識の中にはクオリアの問題は還元しきれないのではないか、という疑念が提唱された。

- 1983年にはアメリカの哲学者ジョセフ・レヴァインが、脳についての神経科学的な説明と、私たちの持つ主観的な意識的体験の間には、ギャップがある、という説明のギャップの議論を展開する。こうしたネーゲル、ジャクソンの論文が登場しはじめた1970年代後半あたりから、徐々に科学や物理学との関連の中でクオリアの議論が展開されることが多くなった。

こうした流れの中で最も強い反響を得たのは、オーストラリアの哲学者デイヴィッド・チャーマーズの主張である。1995年から1997年にかけてチャーマーズは一連の著作を通じて、現在の物理学とクオリアとの関係について、ハードプロブレム、哲学的ゾンビといった言葉を用いて非常に強い立場での議論を展開した。

- 今までの哲学者の議論がどちらかというと控えめな形での物理主義批判であったのに対し、チャーマーズは「クオリアは自然界の基本的な要素の一つであり、クオリアを現在の物理学の中に還元することは不可能である。意識の問題を解決するにはクオリアに関する新しい自然法則の探求が必要である。」という強い立場を前面に押し出す。

- チャーマーズの立場は岩石やサーモスタットにさえ意識体験があるとする汎心論を含むほど強い立場であり、古典的なデカルト的実体二元論の復活だ、といった誤解による批判も含めて強い反論があった。こうした強い反応が出た背景には脳科学・神経科学が大きい注目を浴び始めていた時代的タイミングもあった。何にせよ、この議論は大きな反応を呼び、今まで一部の哲学者の間だけで議論されていたクオリアの問題が広い範囲の人々、哲学者のみならず、神経科学者や、エンジニア、理論物理学者などへ知れ渡る一つのきっかけとなる。

その後、ツーソン会議 (1994年-) や意識研究学会 (1994年-) などの国際的な研究会・学会も継続的に開催され、Consciousness and Cognition (1992年-) , Journal of Consciousness Studies (1994年-) , Pysche (1994年-) といった意識を専門的に扱う学術雑誌も号を重ね、意識の問題を扱った数多くの書籍が出版されていく。これらによって意見の一致が見られるようになった、というわけではないが、さまざまな分野でどういう問題が議論されているのか、何が論点なのか、といった問題に関する情報についての相互理解は進むようになった。

- 哲学的な思索の歴史を振り返ると、類似の意味を持った概念は歴史上、いくども使われている。たとえばジョン・ロックが一次性質と対比させて使った二次性質という概念、カントが物自体という概念と対比して使った表象、論理実証主義者たちが使用したセンス・データ(感覚与件)の概念、また現象学における現象、そして仏教における六境、西田幾多郎における純粋経験等がある。これらは異なる文脈や意味で使用されてきた言葉だが、主観的な意識的な体験、意識的な現れ、のことを主に指す言葉として、それぞれの時代の議論の中で用いられた。

- 西洋哲学の歴史の中での扱いの変化を見ると、こうした意識へ表れるもの、というのは、長い間、もっとも確実で疑い得ないものとして扱われてきた。つまり主に認識論(正しい知識とは何か、確実な知識とは何か、ということを扱う哲学の一分野)の議論の中で、一番確実視される基盤的なものとして扱われることが長く続いた。たとえばカントは、世界の本当の所どうなっているかは分からない(物自体は知りえない)、しかし意識への表れ、表象については語りうる、といった認識論を展開した。20世紀前半の論理実証主義者らは、科学の認識論的な基礎付けは、さまざまな命題を最終的には感覚的な言明(赤い色が見える、など)に帰着させることで達成されるだろう、といった考え方をした。しかしこうした20世紀前半まで、西洋哲学の中で、そうした主観的で意識的な感覚というのがそもそも何なのか、という議論はさほど活発ではなく、問われることもそう多くなかった。

20世紀終盤になって出てきたクオリアに関する説明のギャップやハードプロブレムの議論は、認識論の文脈というより、主観的な意識的体験とは何のか、これは脳と同じものか、違う存在か、といった存在論的な議論が大きい比重を占めている。

哲学的ゾンビ(Philosophical Zombie、略: p-zombie)

心の哲学で使われる用語。「物理的化学的電気的反応としては、普通の人間と全く同じだが意識(クオリア)を全く持っていない人間」と定義される。デイヴィッド・チャーマーズが1990年代にクオリアの説明に用いた思考実験であり心の哲学者たちの間で有名になった。

ホラー映画に出てくるゾンビと区別するために、現象ゾンビ(Phenomenal Zombie)とも呼ばれる。おもに性質二元論(または中立一元論)の立場から物理主義(または唯物論)の立場を攻撃する際に用いられる。ゾンビの概念を用いて物理主義を批判するこの論証のことをゾンビ論法(Zombie Argument)、または想像可能性論法(Conceivability Argument)と呼ぶ。

哲学的ゾンビ(Philosophical Zombie)とは何か?

まず哲学的ゾンビとは次のような意味であることを明らかにしておく。

- 罪悪感の希薄な人や、冷たい人、等の人間の性格を表す言葉ではない。

- 精神疾患を意味する精神医学関連の用語ではない。

議論の混乱を防ぐために、次のような2つの区分がある。

- 行動的ゾンビ(Behavioral Zombie)…外面の行動だけ見ていては、普通の人間と区別できないゾンビ。解剖すれば人間との違いが分かる可能性がある、という含みを持つ。例として、SF映画に出てくる精巧なアンドロイドは「機械は内面的な経験など持っていない」という前提で考えれば、行動的ゾンビに当たる。

- 哲学的ゾンビ(Neurological Zombie)…脳の神経細胞の状態まで含む、すべての観測可能な物理的状態に関して、普通の人間と区別する事が出来ないゾンビ。

哲学的ゾンビという言葉は、あくまで心の哲学の分野における純粋な理論的なアイデアであって、単なる議論の道具であり「外面的には普通の人間と全く同じように振る舞うが、その際に内面的な経験(意識やクオリア)を持たない人間」という形で定義された仮想の存在である。

- 哲学的ゾンビが実際にいる、と信じている人は哲学者の中にもほとんどおらず「哲学的ゾンビは存在可能なのか」「なぜ我々は哲学的ゾンビではないのか」などが心の哲学の他の諸問題と絡めて議論される。

- 仮に“哲学的ゾンビが存在する”として、哲学的ゾンビとどれだけ長年付き添っても、普通の人間と区別することは誰にも出来ない。それは、普通の人間と全く同じように、笑いもするし、怒りもするし、熱心に哲学の議論をしさえする。物理的化学的電気的反応としては、普通の人間とまったく同じであり区別できない。もし区別できたならば、それは哲学的ゾンビではなく行動的ゾンビである。

しかし普通の人間と哲学的ゾンビの唯一の違いは、哲学的ゾンビにはその際に「楽しさ」の意識も、「怒り」の意識も、議論の厄介さに対する「苛々する」という意識も持つことがなく“意識(クオリア)”というものが全くない、という点である。哲学的ゾンビにとっては、それらは物理的化学的電気的反応の集合体でしかない。

ゾンビ論法(zombie argument)とは何か?

ゾンビ論法(zombie argument)または想像可能性論法(Conceivability Argument)とは物理主義を批判する以下の形式の論証を指す。

- 我々の世界には意識体験がある。

- 物理的には我々の世界と同一でありながら、我々の世界の意識に関する肯定的な事実が成り立たない、論理的に可能な世界が存在する。

- したがって意識に関する事実は、物理的事実とはまた別の、われわれの世界に関する更なる事実である。

- ゆえに唯物論は偽である。

各段階について少し説明が必要だろう。

①我々の世界には意識体験がある。

- 意識、クオリア、経験、感覚など様々な名前で呼ばれるものが、「ある」という主張である。ここは基本的に素朴な主張である。

②物理的には我々の世界と同一でありながら、我々の世界の意識に関する肯定的な事実が成り立たない、論理的に可能な世界が存在する。

③したがって意識に関する事実は、物理的事実とはまた別の、われわれの世界に関する更なる事実である。

- 私達の現実世界には、ゾンビワールドに欠けているが、意識、クオリア、経験、感覚が備わっているという事実がある。それは、現在の物理法則には含まれていない。

④ゆえに唯物論は偽である。

- 以上の点から現在の物理法則・物理量ですべての説明ができるという考えは間違っている。

ゾンビ論法と類似したタイプの議論、つまり「意識体験」と「物質の形や動き」との間に合理的なつながりが見出せない、というタイプの議論は、歴史上様々な形で論じられている。歴史を下るにつれて議論は洗練されていくが、以下に主な例を列挙が、ほかにも逆転スペクトル、メアリーの部屋、中国語の部屋などの思考実験が似た問題を扱っている。

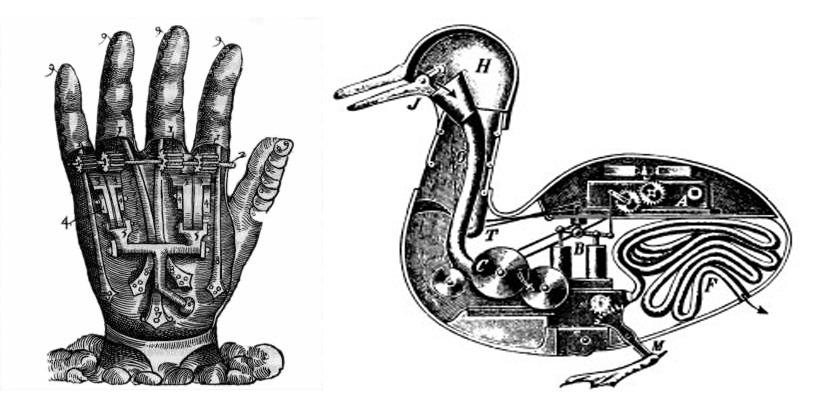

ライプニッツによる風車小屋の思考実験

思考できる機械(現代的に言えば人工知能)があるとして、その機械を風車ほどまで大きくしたとする。このとき、そのなかに入って周りを見渡したら、いったい何が見えるだろうか。ライプニッツはそこを考えた。

- 17世紀のドイツの哲学者ライプニッツが著書「モナドロジー(1714年)」の中で、風車小屋(windmill)を引き合いに出して行った次のような論証がある。「ものを考えたり、感じたり、知覚したりできる仕掛けの機械があるとする。その機械全体をおなじ割合で拡大し、風車小屋のなかにでもはいるように、そのなかにはいってみたとする。だがその場合、機械の内部を探って、目に映るものといえば、部分部分がたがいに動かしあっている姿だけで、表象について説明するにたりるものは、けっして発見できはしない」。

ここで使われている言葉は少々歴史じみているが、表象という言葉が、おおよそ現代でいう所の意識という言葉と対応する。この風車の議論から、ライプニッツは、モナド(ライプニッツが存在すると仮定した、それ以上分割することができない、この世界の最小構成要素)の内的な性質、として表象を位置づけていく。

ラッセルによる世界の因果骨格の議論

20世紀前半、哲学者バートランド・ラッセルが「物質の分析(Analysis of Matter、1927年)」を中心に様々な著作の中で展開した議論の中にも、同種の議論が見られる。

- 「Human knowledge: It's Scope and Limits(1948年)」にはこうある。「物理学は数学的である。しかしそれは私達が物理的な世界について非常によく知っているためではなく、むしろほんの少ししか知らないためである - 私達が発見しうるのは世界の持つ数学的な性質のみである。物理的世界は、その時空間な構造のある抽象的な特徴と関わってのみ知られうる - そうした特長は、心の世界に関して、その内在的な特徴に関して何か違いがあるのか、またはないのか、を示すのに十分ではない」。

- 「Mind and Matter(1956年)」にはこうある。「私達が直接に経験する心的事象である場合を除いて、物理的な事象の内在的な性質について、私達は何も知らない」。

この様にラッセルは物理学はどのようなものか、ということの分析を行う中で、物理学は対象と対象の間にどのような関係があるかを扱うが、そうした関係をもつ当の対象の内在的性質が扱えない、とし、物理学が行う世界の記述を外形的なもの「世界の因果骨格(Causal Skelton of the World)」を扱ったものだとした。

クリプキの様相論法

1970年代、哲学者ソール・クリプキが様相(modality)の概念を用いて行った様相論法(modal argument)と呼ばれる論証。

直感的というよりかなり技巧的な議論だが、可能世界論の枠組みの中で、固定指示詞(rigid designator)間の同一性言明は必然的なものでなければならない、という前提にたった上で、神経現象と痛みに代表されるような私たちの持つ心的な感覚との間の同一性言明(いわゆる同一説)を批判した。

この論証はクリプキの講義録『名指しと必然性』で詳細に論じられている。クリプキは、同書の最終章で論証の結果を以下のような寓話的なストーリで表現している。「神様が世界を作ったとする。神様は、この世界にどういう種類の粒子が存在し、かつそれらが互いにどう相互作用するか、そうした事をすべて定め終わったとする。さて、これで神様の仕事は終わりだろうか?いや、そうではない。神様にはまだやるべき仕事が残されている。神様はある状態にある感覚が伴うよう定める仕事をしなければならない」。

【批判その1】ア・ポステリオリな必然性

物理主義の立場から寄せられるゾンビ論法への批判は、現時点の私たちにゾンビは一見論理的に可能(logicaly possible)に思えることは認めつつ-これはしばしばゾンビ直感(Zombic Hunch)と呼ばれる-、そうした直感は主に現在の私たちの神経系への無知、に起因する、という形で行われる。つまり神経系への理解がまだ中途半端な段階にあるから現象体験を完全に欠いた人間の機能的同型物などというものを想像できるのであり、もし神経科学の知識が深まっていけば、そうした存在は論理的に不可能であると理解できるだろう、と。こうした主張の説明としてよく使用されるのは次の例である。

- 昔の人は、明け方の東の空に見える特定の明るい星を「明けの明星」と呼んでいた。そして夕方の西の空に見える特定の明るい星を「宵の明星」と呼んでいた。昔の人はこの二つの星を別々の星だと考えていた。

- こうした知識段階にある人であれば、ある日「明けの明星」が爆発して消滅し「宵の明星」はそのまま残る、といった状況を想像することも可能だったはずである。しかし時代が進み科学的知識が深まるにつれ「明けの明星」と「宵の明星」は実は同じ星 「金星」だったと分かった。つまり明け方に観測される金星を「明けの明星」と呼び、夕方に観測される金星を「宵の明星」と呼んでいただけだったと分かった。

- こうなると「明けの明星」が爆発して消滅し、「宵の明星」はそのまま残る、といった状況を想像することは不可能となる。

これはア・ポステリオリな必然性からの議論と呼ばれる。

【批判その2】現象判断のパラドックス

もう一つの主要な批判点として、ゾンビが想定可能(意識体験は物理的な事実に論理的に付随(logical supervenience)しない)という前提を取った時に現れる判断に関する因果の問題がある。意識体験を物理的現象と別のものとし、かつ、物理的世界が物理法則によって因果的に閉じている(物理領域の因果的閉包性)とした場合に、物理世界で行われている判断に意識体験そのものが関与してこなくなってしまう因果的排除の問題 (The Causal Exclusion Problem)である。ゾンビ論法の提唱者であるチャーマーズ自身は より対象範囲を絞り込む形でこの問題を現象判断のパラドックスと呼んでいる[8][9]。次のような問題である。

- ゾンビを想定可能としたとき「双子のゾンビ世界」の想定が可能となる。つまり一種のパラレル・ワールドのようのものとして「物理的事実に関して私達の世界と全く同じだが、意識体験だけを欠いた私達の世界のコピー」が想定可能である。

- そこにはチャーマーズのゾンビ双子がいるだろう(チャーマーズと物理的に全く同型だが、意識体験だけを欠いた存在)。チャーマーズのゾンビ双子は、意識体験を全く持っていないにも関わらず、機能的にはチャーマーズと全く同じように振舞うはずだから、ハードプレブレムについて論文を書き、意識に関する新しい自然法則を探究すべきだと言い、この世界のチャーマーズと全く同じ主張をしていなければならない。

しかしゾンビ世界のチャーマーズは、意識体験のないゾンビ世界でいったい何について研究しているのだろうか。意識体験のないゾンビ世界でハードプレブレムを主張するゾンビ双子が想定できるとすると、そのゾンビ双子と全く同じ主張をしているこの世界の本物のチャーマーズの主張にはいったいどういう正当性があるだろうか。

実在としての全人類哲学的ゾンビ

スーザン・ブラックモアの考えでは(受け入れることは難しいが)意識とは錯覚であり、自我を持つ誰かなどはおらず、「私」が存在するような気がするときはいつも、その「私」は一時的な虚構にすぎず、また脳を構成する物質は物理法則に縛られているので私たちに自由意志はない。もしこの仮定が正しいものであれば、人間は生まれた時からの環境外部の入力とその反応の出力の積み重ねによっていまここに生きている哲学的ゾンビの存在そのものである。

悩んだら原点、すなわち科学実証主義の源流となったの16世紀イタリア・ルネサンス期に人体解剖学を主導したパドヴァ大学やボローニャ大学で流行した新アレストテレス主義に戻るべきでしょう。

マクニール「ヴェネツィア――東西ヨーロッパのかなめ、1081-1797(Venice: the Hinge of Europe, 1081-1797、1974)」によれば、科学実証主義の源流となったのは16世紀イタリア・ルネサンス期に人体解剖学を主導したパドヴァ大学やボローニャ大学で流行した新アレストテレス主義とされる。それは「実践知識の累積は必ずといって良いほど認識領域のパラダイムシフトを引き起こすので、短期的には伝統的認識に立脚する信仰や道徳観と衝突を引き起こす。逆を言えば実践知識の累積が引き起こすパラダイムシフトも、長期的には伝統的な信仰や道徳の世界が有する適応能力に吸収されていく」という考え方とされている。

- 当時の解剖医学界においては、古代ギリシャ・ローマ時代の古典に残された記述が至高とされる一方でローマ教会が人体解剖を禁じてきたのにかこつけて新たな知識の追加を許さない風潮が続いていた。

- ところがローマ教会は自ら人体解剖の禁を解いたばかりか、膝下のボローニャ大学(神学とローマ法学の欧州最高学府)を(伝統的にローマ教会の威光外で栄えてきたヴェネツィアの最高学府たる)パドヴァ大学と並ぶ人体解剖研究の中心地として栄えさせたのだった。

- この思考様式は、英国のフランシス・ベーコン(Francis Bacon, Baron Verulam and Viscount St. Albans、1561年〜1626年)経由でフランスに伝わり(欧州中心史観の高揚手段としての)啓蒙運動の起源となる。また「神は問題解決に必要な要素はすべて我々が認識可能な範囲に置いてくださる」なるWYSWYG(What You See Is What You Get)的信念に立脚する米国プラグマティズムもこの系譜に位置づけられる事がある。

歴史のこの時点において科学実証主義そのものが成立した訳ではないが「伝統的知識や既知の議論」「相応の方法論に基づく再検証済みの事実」「両者を一緒くたに扱う事を禁じる中央集権的権威」なる最小限のシステム構成が、史上初めて出揃ったのである。

*ローマ教会が人体解剖学そのものを庇護し「人体の構造(De humani corporis fabrica、1543年)」を出版したアンドレアス・ヴェサリウスを時のハプスブルグ帝国皇帝カール五世が迫害から守ったからこそ後続の科学者が続いた経緯は、あくまで「唯物史観にそぐわない研究を弾圧した共産主義諸国の科学が停滞に追い込まれた史実」と対で考えなければならない。とにかく科学実証主義が実際の政治や宗教の影響から解放されるまでの歴史は、それくらい恐ろしく錯綜している。

そして「人工知能」「VR」「自然言語処理」をまとめて扱ったJ.P.ホーガン「仮想空間計画(Realtime Interrupt)」においてはある種の「研究現場のハードプロブレム」として「研究には資金が必要だが、出資者が望んでいるのは概ね(すぐにお金になる)人間のエミュレーション技術や人心掌握術」なる問題が挙げられています。

さらにある種の「広告業界やマスコミのハードプロブレム」として、こうした分野の技術をすぐに(近隣領域たる自己啓発セミナーなどを「科学的に」基礎付けている)心理療法理論などと結びつけてしまう点が挙げられるかもしれません。まぁそういう方向に騒いだ方が広告主を集めやすいからなのでしょう。そして同様に「その方がお金になる」という理由で「AIの進化は人類を滅ぼす」なんて扇動をやらかす輩も現れてくる訳です。

こうした一連のジレンマには「アントロポモルフィズム(Anthropomorphism:神人同形論)」の一言で要約出来る側面も。

人間中心主義/神人同型(同性)論[anthropocentrism / anthropomorphism] - Asle-Japan/文学・環境学会

「人間中心主義(anthropocentrism)」は、人間の権利は人間以外の生物の権利に優先されるという仮説・概念である。ただし、L・ビュエル(Lawrence Buell)によれば、その中には、人間の利害が何よりも尊重されるべきだという「強い人間中心主義」から、人間中心主義をなくすことは不可能である、あるいは、好ましくないと考える「弱い人間中心主義」まで含まれる。さまざまな態度があるものの、この考え方は、個々の種の権利よりも生態系の権利を重視する「環境中心主義(ecocentrism)」や、すべての動植物(もちろん人間も含まれる)は大きな生命ネットワークや生命共同体の一部であり、人間だけを特権的に扱うべきでないとする「生命中心主義(biocentrism)」の反意語として位置づけられている(177-86)。

こうした人間中心主義の枠組みを伴うとされる概念が、「神人同型(同性)論(anthropomorphism)」である。本来は神学の用語であったこの言葉は、現在では、動物や植物といった人間以外の存在(いわゆる自然)に人間的な感覚や感情、意味などを読みとる思考を指す言葉として用いられることが多く、動植物を擬人化した表現や、自然を人間に見立てたメタファー(例:「怒れる海」「堂々たる山々」)など、人間の感情や思考の枠組みを当て嵌めることによって自然を理解しようとする言説は枚挙に暇がない(山里 230)。なおビュエルは、神人同型(同性)論は、人間中心主義の枠組みを伴うものの、両者に明らかな相互関連はないとする立場もあるとし、J・ラスキン(John Ruskin)による批評を挙げている(182)。

人間という種の存在を特権化する人間中心主義の考え方は、アニミズム的な思考、すなわち、自然界の事物には霊魂や精霊が宿るとする思考や、人間を超える存在として自然を捉える考え方と対立する概念としても論じられる。たとえばC・マニス(Christopher Manes)は、アニミスティックな自然との関わり合いが失われた結果、人間中心主義的な自然観が支配的になったと論じている(マニス 42)。マニスが、西欧文化における自然との体系的なアニミスティックな関係が失われた契機として考えているのは、読み書き能力とキリスト教釈義の導入である。中世に普及したこの二つの要因により、かつて魂が宿り、声を持つ存在とされていた自然は、「沈黙」する物質・物体へと追いやられることとなった。さらに、ルネサンス期に入り、人類を獣より高く天使よりは低いと位置づけるキリスト教的世界観、いわゆる「存在の大いなる連鎖(The Great Chain of Being)」のコスモロジーが、人間という種の自然界に対する優位性の表象として捉えられるに至って、自然とのアニミスティックな対話は失われ、人間は「存在の大いなる連鎖」において唯一の語る主体としての地位を獲得したとされる。これが人間中心主義の考え方と並行することは言うまでもない。また人間中心主義の考え方は、西欧の哲学や精神に一貫して流れているとされ、古くはプラトンのイデア論やアリストテレスの世界観にまで遡ることができるとも言われる(岩井 248)。

(山田悠介)

参考文献

- 岩井洋「ホモセントリズム」文学・環境学会編『たのしく読めるネイチャーライティング』(ミネルヴァ書房、2000)248.

- ローレンス・ビュエル『環境批評の未来―環境危機と文学的想像力』伊藤詔子他訳(音羽書房鶴見書店、2007[原著:2005])

- クリストファー・マニス「自然と沈黙:思想史のなかのエコクリティシズム」城戸光世訳 ハロルド・フロム、ポーラ・G・アレン、ローレンス・ビュエル他『緑の文学批評―エコクリティシズム』伊藤詔子他訳(松柏社、1998)35-62.[原著:1992]

- 山里勝己編「ネイチャーライティングキーワード集」『ユリイカ』第28巻4号(1996): 226-33.

anthropocentrismとhomocentrismは、共に「人間中心主義」と訳されるが、前者が人類だけでなく他の霊長類も含むのに対し、後者は人間に限定する用語として用いられるとされる(ビュエル 186)。

こうした堂々巡りの議論の壁を「ゴルディアスの結び目を断ち切ったアレキサンダー大王」よろしく華麗に突き破ったのが、IBMが開発したチェス専用のスーパーコンピュータ「ディープ・ブルー(Deep Blue、1989年〜2009年)」でした。

1997年5月、当時チェスの世界チャンピオンだったガルリ・カスパロフを打ち負かして有名となりましたが、実はその実態はチェスの最適手を抽出する機能に最適化された既存の数理や計算装置の寄せ集め。つまり「人間の知能の模倣の完全放棄」によって上掲の問題一切と決別するパラダイム・シフトを引き起こし「専用AI」、IBMいうところの「コグニティブ・コンピューティング(Cognitive Computing)」の世界を切り開いたのがこのスーパー・コンピューター登場の歴史的意義だったという次第。

*ここで興味深いのは、ここまで鮮やかに「人間中心主義」を脱却しちゃうと「環境中心主義」や「生命中心主義」を提唱する余地もなくなってしまうという事。あたかも「神中心主義(Theozentrismus)」の対局とししか「唯物論(英: Materialism、独: Materialismus)」が存続し得なかった様に。

ただし、まだまだそれだけでは足りません。最近の報道について感じる違和感の正体を明らかにするには、また別次元のアプローチが必要な様です。

小売業界における次世代のAIは、顧客一人ひとりに合った商品を提案するという領域を卓越して、顧客と会話ができるようになるはずだ。

「会話型コマース」という用語が生まれたのは2015年、米配車サービス会社ウーバーのエコシステム開発を手掛けるクリス・メッシーナが初めて提唱した。会話型コマースが注目を集めるようになったのは、メッセージアプリや自然言語処理、ブランドなどの力が集結したのがきっかけだ。それにより、AIを使って人に対応するチャットボットの助けを借りれば、顧客は人を介さずにブランドやサービスと直接、チャットやメッセージ、会話のやり取りをすることが可能になった。

ネット上で保険商品を仲介するPtoPブローカーの米レモネード社では、顧客は「マヤ」というAIボットを利用して、自分に合った保険契約をデザインする。レモネードの会話型アプリを使えば、ほんの数分で完了する。アプリには事故の状況を説明する専用のビデオ録画機能が組み込まれており、顧客はマヤに話すことで保険金を請求できる。

会話型コマースが発達すれば、何かを購入する過程で人間がAIの恩恵に預かるばかりで自分では何もできないという受け身の状態から抜け出し、AIと会話を重ねて相互に積極的なパートナー関係を築くことができる。将来は、自分がAIボットと話しているのか人間と対話しているのかすら分からなくなるかもしれない。

母親へのクリスマスプレゼントに冬用の新しいジャケットを買ってあげたいと思っている人は、アウトドアブランドの米ノースフェイスが答えてくれそうだ。同社はIBMが開発した人工知能「ワトソン」を搭載し、自然言語での質疑応答が可能なモバイルアプリを開発。顧客にぴったりの商品を特定する手助けをしてくれる。顧客が答える質問内容は、購入したい商品の用途や時期、使用場所、そして特に重視するポイントなど。たとえば新しいスマホがぴったり収まるポケットが欲しいといった具合だ。一連の情報や天気予報、配送に関する必要事項などに基づいて、選択肢がズラリと表示される仕組みだ。

AI主導のこの種の買い物形態は、店舗で働く店員の接客業の存在意義を揺るがし、場合によっては取って替わる可能性がある。AIは知識が豊富で、迅速な対応も可能、おまけにいくつものデータを駆使して顧客に適したアドバイスを素早く効率的に提供できる。AIアシスタントは二日酔いの心配もないし、だるそうな態度をしたり、聞こえよがしに舌打ちすることもない。

小売業でAIを導入すれば、マス・カスタマイゼーション(いわば受注大量生産)を実現し、顧客がより短時間で選択肢を絞るのにも役立つ。企業は顧客が「やみつき」になるようなオンラインショッピングの場を、一貫したサービスとして提供できる。小売業界が熾烈な競争に直面するなか、この技術は極めて重要だ。

問題は、とりわけクリスマスなどのイベントがある季節に、買い物を通じて得られる発見や探求心など、顧客の側が楽しめる要素が減ってしまうことだ。AIの導入は、機械の学習能力と予測分析を利用して顧客がある特定のものを買うよう後押しすることで、購入プロセスを簡素化するからだ。

会話型コマースが小売業界を牽引すれば、顧客のブランドとの関わり方は高度に差別化される。それらのAIシステムは、保険商品を購入したり商品に関する技術的なアドバイスを受けたりといった、簡単で具体的なタスクを完了したい人にとっては、大きな助け舟になり得る。一方で愛する人へのプレゼントなど、より複雑で想い入れのある主観的な買い物を決断するときには、人々はやっぱり人間特有の才覚や、友人や家族や店員の個人的な意見を求めるのかもしれない。

いま、「会話型コマース(conversational commerce)」の時代が幕を開けた。これはオンラインビジネスの用語で、自然言語処理の技術によって可能となる。グーグルやフェイスブック、アマゾン、その他の人工知能(AI)技術と、優れた視覚インターフェースの組み合わせにより、企業は適切かつ個人的で親身な顧客応対を拡張できるようになった。

ユーザーはすでに、メッセージアプリでのやり取りに慣れている。2008年以降、企業によるモバイルアプリの活用は爆発的に増えたものの、その後「企業アプリ疲れ」が当たり前のようになった。対照的に、メッセージアプリはいま最も活況を呈している。今日、グローバルなアプリのトップ10のうち6つをメッセージアプリが占め、全世界で14億人に利用され、年率12%の伸びを見せている。

先頭に立つのは、フェイスブックのWhatsApp(ワッツアップ)とMessenger(メッセンジャー)だ。中国のWeChat(ウィーチャット)には1000万の企業用アカウント(「公式アカウント」と呼ばれる)があり、6億5000万人の月間アクティブユーザーはこれらを通じて、友だちとのチャットと同じように企業と交流できる。たとえばスターバックスに悲しい気持ちを送ると、スターバックスはその気分にマッチした歌を送り返してくれる。

しかもメッセージアプリは、やり取りがバラバラになるeメールとは異なり、顧客と企業との間に連続的なスレッドを提供してくれる。eメールの場合、注文確認メールや、顧客に何らかの事後対応を促すメールすらも、しばしば受信ボックスに埋もれてしまう。だがメッセージアプリでのやり取りは、現在進行中の対話のように展開される。この違いにより、フォローアップの会話がより容易で自然になる。クロスセル、シェアの奨励、提案の依頼などの機会が増える。そして、取引とカスタマーサポートがシームレスになるのだ。

アプリとAIによるこのような会話の最大の利点は、企業が会話のコンテキストに対する深い理解に基づいて、顧客の必要なもの(顧客の実際の言葉とは関係なく)を即座にクローズアップできることだろう。絞り込んだ適切な選択肢を提示することで、ニーズに対応しながらも追加的な選択の余地も提供できる。

フェイスブックのメッセンジャーならば、ユーザーは本人認証されているため、企業は個々人に見合った情報を届けるためのプロセスを簡略化できる。ただ、そのメリットと引き換えに、一定のコントロールをアプリに委譲している。この点はフェイスブックやツイッターで顧客に接する場合と同様だ。

一部の企業はすでに、会話型コマースに積極的に進出している。たとえば、花の宅配会社1-800-Flowers.com(ワン・エイトハンドレッド・フラワーズ・ドットコム)は会話型コマースの先駆者であり、メッセンジャーとアマゾンのAlexa(アレクサ:音声アシスタント)を活用している。

同社は両方で稼働するベータ版を90日以内にリリースした。それが可能であった理由として、まずCEOみずからが推進者となり、全社的な取り組みとしてマーケティング部門に統括させた。また、販売部門とIT部門からはわずかな人員のみを関わらせることで、社内で優先順位に関する議論の的になることを避けた。顧客体験の設計とボット技術については、外部の専門家に頼っている。会話型コマースは新たなチャネルとして管理され、斬新的な成長が見込まれているが、機が熟せば同社の全ブランドに組み込まれる予定だ。

ユーザーが1-800-Flowers.comの顧客サービスとメッセンジャー上で行うやり取りは、驚くほど人間的に感じられる。なぜなら、実際に人間が介在しているからだ。同社はまず、ボットを基盤とした買い物体験の設計・構築に注力しながらも、サービスに関する顧客からの質問については顧客サービスのスタッフに対応させている。将来的には、一般的な問い合わせにボットが対応するよう「訓練」する計画だ。

同社は、メッセージング技術への賭けに自信を持っていた。メッセージアプリはすでに、オンライン空間における顧客の居場所となっている。その場で顧客に会うことが、最上の顧客体験を提供するうえで重要になったのだという。

会話型コマースで成功を収めるには、顧客体験の設計を巧妙で秩序立ったものにすることが非常に重要だ。顧客は自然言語でのやり取りが的確であること、つまり会話のコンテキストが理解されることを、ますます期待するだろう。システムは「私の注文はどうなってるの?」という質問が、顧客の最新・未配達の注文品を指していることを理解する必要があり、注文品の現在地と到着予定日を顧客が知りたいのだと判断できなくてはならない。

現在の会話型コマースは学習段階にあり、企業はその技術、顧客体験、サポートに懸命に取り組んでいる。会話型コマースを早期に採用した企業は、顧客体験の向上を取り組みの指針としてきた。賢明な企業はすでに習熟度を高め、ふさわしいマーケティングとITのスキルを構築している。このような企業は、顧客獲得をめぐる今後の戦いに勝利する可能性が最も高い。

どうやら「違和感の正体」 をしっかり見定めるには「コンピューターが普及する以前の想像力」を呼び覚ます必要がありそうです。

産業革命黎明期におけるパンチカード・システム開発過程を巡る悲劇。しかし、それ自体は英国産業革命において決定的役割を果たしたばかりかコンピューター誕生期にも重要な役割を果たす事になる。

- それを最初に開発した自動人形(単数形Automaton、複数形Automata)技師ジャック・ド・ヴォーカンソン(Jacques de Vaucanson, 1709年~1782年)は、音楽を奏でる自動人形の「演奏曲入れ替え技術」を複雑な模様を扱う織機に応用しようとしたのだった。しかし職人から「オレ達が何を覚えるか指図するなんて何様だぁ?」「オレ達から職を奪うつもりか」と散々罵られ、石を投げつけられただけだった。せっかくの発明品も跡形もなく破壊されて現存してない。

- 実は英国でも1733年に飛び杼(どんな幅の物でも一人で織れる)を発明したランカシアの織工ジョン・ケイが、生産効率の飛躍的改善の代償として熟練工の大量失業を誘発したせいで残りの一生を貧困の中で襲撃を恐れながら送る羽目に陥っている。

- そして1745年には英国の産業発明家ジョゼフ・マリー・ジャカールがBasile Bouchon や Jean Falcon の先駆的成果を発展させて世界初の完全自動織機を開発した際、このパンチカード・システムを「データ入力」手段として採用。これが産業革命推進者達(Captains of industry)の手により爆発的に広まって英国繊維産業の産業革命において決定的役割を果たす事になった。

さて、問題はどこにあったのか?

- コンシューマー市場側の問題…18世紀時点では消費の主体は王侯貴族や聖職者達であり、パンチカード・システム(というか、その原型)のこの分野への応用例は「音楽を演奏する自動人形や大型オルゴールの演奏曲交換の効率化」程度にとどまった。次第に大衆向け見世物の世界へも進出を果たすが、英国に比べフランスにおける市場展開はあくまで鈍かった。

- 生産者側の問題…18世紀から19世紀前半にかけてはパンチカード・システム導入といった織機の生産効率向上努力は、それが自分達の大量解雇に結びつくという理由で職人達の直接暴力による反抗を誘発する事が多かった。

- 需要と供給の問題…パンチカード・システム導入などによる生産規模拡大は、伝統的な需要と供給のバランスを破壊し大不況時代(1873年〜1896年)を到来させてしまう。しかしその過程で市場経済の担い手が王侯貴族や聖職者達からブルジョワ階層や一般庶民に拡大してコンシューマー市場の急拡大につながる。

一方(鉱山や工場や流通のラインの一部から「万人の足」に発展した蒸気機関車や蒸気船などと異なり)そしてこうした過程すべてにおいてパンチカード・システムは証券取引所におけるティッカーテープ(Ticker Tape)の利用同様、コンシューマーに直接恩恵を与える事はなかったのである。こうした不運はそれが国民投票や国勢調査に不可欠となって以降も続く。

このうち上掲文でも明示的に触れられている「(専用AI導入による)解雇者」については改めて触れるまでもないでしょう。違和感の正体とは要するに「(AI提供会社からサイト経営者への売り込みを主体とする)BtoB文脈」と「(消費者が実際にサービス提供会社から得る「体験」を主体とする)BtoC文脈」を恣意的に混在させていく姿勢。専用AI導入によってサイト経営者の提供するサービスが「(教育費や人員の削減などにもかかわらず)従来通り保たれる」だけならBtoB的メリットしか存在せず、実際専用AIの売り込み先はまさにコンシューマーではなくサービス提供企業なので、これはこれで正しい姿勢というべきなのかもしれません。とはいえ、何か「TV番組というのは視聴者の為でなく広告主の為に製作されているのだ」と豪語して視聴率を大幅に減らした某企業の前轍を踏もうとしている様に見えるのは、果たして気のせいなんでしょうか?

テレビの危機とテレビ局にとってのコンテンツ(番組)マーケティング - 業界人間ベム

TBSメディア総合研究所

日本で最も無邪気に恣意的に見逃されている点、それは専用AI導入以前から問題とされてきた「リコメンドの精度を上げるには、顧客の個人情報収集にも精を出さねばならない」点かもしれません。2010年代に国際SNS上の関心空間が急拡大した背景にはズバリ「そこでなら匿名化によって(肉親や知人に知られる事なく)人に知られたむない趣味に耽溺できる」現実があります。

*どうやらアメリカでは次第に日本のTwitterに当たる役割をInstagramが果たす様になってるらしく国際SNS上の関心空間で存在感を増している。いまだに古株筋には「あそこは「今日のご飯」とか「今日の私」とか「私を見て見て」投稿ばっかり」という偏見は根強いし、実際そういうアカウントは今でも多いのだろうがVineで悪戯動画を投稿してた層が流入してきたりして「(様々な意味で)作品を投稿するクリエーター」が増えてきてるのも事実。

まぁそこに個人情報性が皆無という訳ではなく、むしろ互いにその回覧履歴のみを判断基準に「個性」を判別して集散してる訳です。おそらくこれからの時代は(一般的な個人情報収集やインフルエンサー・マーケティングに頼るのではなく)こういう情報をどうやって収集してビジネスに役立てるかが課題となるんじゃないでしょうか?

考えてみたら「(特定アカウントとのコミュニケーション履歴の蓄積が可能な)会話型コマース」でも実現可能ですね。まぁ「Amazonの購入履歴蓄積」みたいな従来路線の延長線上に過ぎず新奇性には欠けますが、ここから「顧客がそれぞれリコメンド特性が異なる複数のボットを気分によって使い分ける時代」なんぞが始まるのかもしれません。まぁ「(国際SNS上の関心空間の利用急増を支えてる)プライバシー分割志向」って、要するにそういう事なのかも…