伝説の老舗SM雑誌として名高い「奇譚倶楽部(1947年〜1983年)」の編集者がこんな事を書いてました。

「エロティズムこそ不変なんてとんでもない。焼け跡時代にはまだ足袋と着物の裾から覗く太股と襦袢、身八つ口を巡る駆け引きなどが日本人の性衝動の中心だった。しかし今じゃ洋装がすっかり当たり前になり、当時のチラリズムの一部がパンチラの追求に残ってる程度。時代が移れば人も変わっていくのだ」

*中国人でさえ日本のAVを受容する過程で纏足に纏わるエロティズムを喪失している。時期もおそらく日本同様、20世紀後半に入ってから。

司馬遼太郎「アメリカ素描(1985年)」は、さらにここに「ローカル文化が普遍的文明に敗れていく過程」を見て取ります。

私の中のアメリカ女性像は小説と映画が仲立ちとなって出来上がっているが、社旗主義国たるユーゴスラビアを祖国とするジェイク君もそうだという。

「やはりハリウッド映画の影響は大きいのですよ」

アメリカ人男性は女性の乳房の大きさと脚線美を偏好する。その背景心理について分析した本を読んだ事があるが、元来それがアメリカ人固有の特長だった事を知って驚いた。冷静になって考えてみると確かにそうなのである。

日本も敗戦まではそうした価値観とは無縁だった。少なくとも大正期までは女の鳩胸と出っ尻は下品とされていたのである。美女の基準は移ろう。

唐朝の首都長安には胡人と総称されたイラン系居留民が多数在住し長安文化に多大な影響を与えた。若い女性の間で乗馬が流行し、イラン風のブーツやロングコートやベルトが広まったが、それでも唐代の人々がイラン女性を美人の基準に選ぶ事はなかった。むしろ当時は豊頬で細目で肉付きの良い女性が美人とされ続け、玄宗皇帝が愛した楊貴妃もそういうタイプの美女だったとされている。これが日本に伝来して天平美人となる。奈良正倉院蔵屏風画「鳥毛立女」を想像すれば良い。

平安時代に入ると大和絵の画法で「引目鉤鼻」と呼ばれる独自基準が登場した。「源氏物語絵巻」を想像すれば良い。一銭で表現される目、小さなL字型の鼻、点でしかない口、そして下ぶくれの顔。光源氏の愛した女達が皆そんな具合だったが、現代ではむしろ不器量な方に分類されてしまう事だろう。

江戸期の浮世絵美人達も現代日本人の感覚にはそぐわない。

それに対し「秋田県は美人の産地」などという定評が広まり始めたのは、やっと大正末から昭和初期にかけてではなかったか。外国映画が流入し、西洋美人をふんだんに目にする様になって日本人の美人の基準は変わり始めた。それにつれて「似た様なのが秋田にはいるではないか」という評判が広まったのが馴れ初めだったという訳である。源平合戦の頃の東北では「都の貴種」の血統を争う様に取り入れ、そうした歴史を基板に源義経の流浪譚が形成されていった。変われば変わるものである。しかし当時における西洋的美人基準の影響はあくまで顔に留まり、肢体にまでは及んでいなかった。

乳房を含めた身体的特徴が圧倒的条件となるのは、フランス映画よりアメリカ映画の影響で、より具体的にはハリウッド映画制作者の創造といってよい。そもそもアネリカの男性大衆が元来そういうタイプを熱望してきたとさえいえないのである。「美人とは何か?」という本来不確定な概念に確定性を与え、それが昔からのものと人々に信じ込ませ、宣伝によって浮き立たせてきた職業集団が米国西海岸には存在し続けてきた。

「おっぱいと脚、あれは全てハリウッド起源なのよ」

すっかりハリウッド基準に毒された夫と離婚し、アメリカに渡って市民権を獲得したジェイク君の母は今日なおそう口にし続けているという。

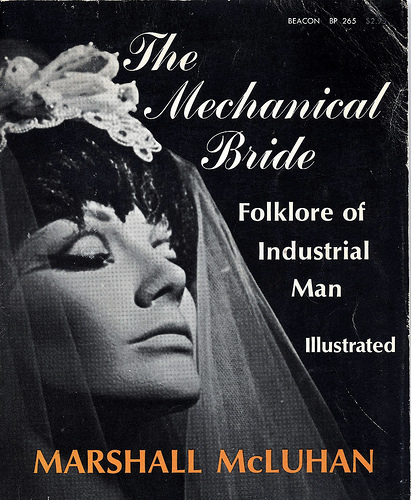

これはまさにマクルーハン「機械の花嫁―産業社会のフォークロア(The Mechanical Bride,1951年)」の世界…

①産業革命の受容とは大量生産/大量消費体制の樹立に他ならない。料理の世界においてもそれは同様で、フランスの大衆向けレストランにおけるドミグラス・ソースとペシャメル・ソースと(スイスと英国とアメリカで近代的工場生産が始まった)チーズの組み合わせ、英国におけるカレー粉やウスター・ソース、アメリカのけるキャンベル・スープ缶の発明が各国の味覚をローラー的に塗り潰していく。

②それではアメリカは「女性らしさ(Femininity)」の分野においてはいかなるローラー作戦を仕掛けてきたのか。マクルーハン「機械の花嫁―産業社会のフォークロア(The Mechanical Bride,1951年)」は1940年代のアメリカの雑誌や新聞の広告、コミック、推理小説、西部劇などからそれを割り出した上で「テレビの登場と普及によってそれは完全にリセットされてしまった」と断言する。

459夜『デジタル・マクルーハン』ポール・レヴィンソン|松岡正剛の千夜千冊

③そもそも「出っ張るべきところが出っ張って、引っ込むべきところが引っ込んでる健康な田舎的美女」を礼賛する風潮が世界に広まったのはこういう段階を踏んでの事。

- まず先例として「ギブソン・ガール(Gibson girl)」が存在。

*そもそも「ブルマーを穿いてタバコをふかし自転車を乗り回す新時代の女達」に対するアンチテーゼとして登場したとも。

- 「退廃的で不健全で近付く男を破滅に追い込む欧州的妖婦」に対するアンチテーゼとして始まる。

*とにかくサイレント映画黄金期にセシル・B・デミルらが調子に乗りすぎた。彼の豪華主義は大衆の求めるままに次第に瀆神性を帯びていき「十誡( The Ten Commandments,1923年)」「キング・オブ・キングス (The King of Kings,1927年)」「暴君ネロ(The Sign of the Cross,1932年)」「クレオパトラ(Cleopatra,1934年)」といった一連の作品を通じて完全にその筋の煩方を激怒させてしまいハリウッド映画界と(それに便乗して席巻や贅沢なインテイらなどを売りまくってきた)広告業界に「退廃的で男を破滅に導くギャングの情婦」ではなく「健全な恋愛を経て結婚し健全な家庭を築く娘や首府や職業婦人達」を売り込む事を約束させられてしまう(いわゆる「ヘイズ・コード(Hays Code,1930年制定,1934年〜1968年)」)。

- 第二次世界大戦終了後、アメリカの他のコンテンツとセットで世界中に野火の様に広まる。

*「大量生産を支える大量消費」の図式に当てはめると「システムキッチンや(電気で動く)冷蔵庫や洗濯機や掃除機を使いこなす賢い専業主婦(おそらく自動車も運転できる)」といった感じ?

こうして世界は気づくとアメリカ文化一色に塗りつぶされていた?

ところが日本文学史はそう一筋縄ではいかないのです。

【米国】バーサ・M・クレー「Weaker than a woman(女より弱き者)」

当時、英米両国で大量に出版された婦人向け通俗小説シリーズ中の無名の一作だが1980年代に初版が出版され、1930年代まで版を重ねた版が米ミネソタ大学図書館の蔵書に現存し、相応のロングセラー作品だったと考えられる。

- 類い希な美少女だったヴァイオレット(主人公)の前に、ダイヤモンドの装身具を見せびらかす成り金紳士が現れ、一同の目を奪う。

- ヴァイオレットには親も認めた将来有望な許嫁フイリップがいたが、彼の身分と収入に不満を持っていた彼女は、この紳士に靡いてしまう。

- 翻意を知ったフイリップは、捨て台詞を残して彼女の許を去り、仕事の鬼に変貌する。

- やがて愛情のない結婚生活に不毛感を覚え始めるヴァイオレット。しかし夫の急死によって突然それから解放され、膨大な遺産を相続しつつ、晴れて自由の身と なった。そこで彼女は再び元の婚約者とヨリを戻そうとするが「君を誘惑した財産を捨てるのが結婚の前提条件」と諭されて諦め、結局は名門貴族と再婚する。 一方彼女を拒絶した元婚約者は、ずっと支え続けてきてくれた幼なじみのイヴと結婚する。

結末部分を除いては、概ね見覚えのある筋運びではなかろうか。実は明治30年(1897年)から六年に渡って読売新聞に連載され、一世を風 靡した尾崎紅葉の「金色夜叉」に構想を供給したと考えられている作品で。紅葉はこの本を1880年代に日本橋の「丸善」の洋書売り場で購入したと推定され ている。

同時期には東大に初めて儲けられた英文学講座で、講師となったラフカディオ・ハーンと夏目漱石が英国口語文学の開祖としてジェー ン・オスティンを絶賛し、学生の間ではブロンデ姉妹の作品などが貪る様に読まれていた。こうした経緯で日本文化には英国式作劇技法が非常に強固な形で刻印される事に。

*当時、女性文学サークルのスターだった樋口一葉が「ブロンデ様」と呼ばれていたという逸話もある。

一方、尾崎紅葉の「金色夜叉」はタイトルを見ても明らかな様に「人間は金という魔物と如何にして戦うか」を主題としています。そしてその観点からどうしても「婚約者を裏切ろうが、金に目が眩もうが決して天真爛漫さを失わない美少女バイオレット」の存在がどうしても許せなかったのか(シェークスピアが「ベニスの商 人」元話における「人食いポーシャ」から「悪い子」に当たる機能を「金貸しシャイロック」として分離した様に)ヴァイオレットから悪の属性のみ抽出 した様な別キャラクターを用意する事になったのでした。

お宮(本来はヒロインの筈だが、とにかく影が薄い)

- 寛一を捨てて、ダイヤモンドの指輪をした資産家富山の元に嫁いでしまうが、その後不幸な境遇にある描写は特に見られない。

寛一(本来は主人公の筈だが、やはり今一つ影が薄い)

- 本 来ならお宮を見返す為に手段を選ばず死にものぐるいで働かねばならない設定の筈なのだが、お宮の事ばかりクヨクヨと考えていたり、理想家肌に所をみせたり するばかりで、そんな雰囲気はまるでない。

赤樫満枝(多くの粗筋では存在自体伏せられる事が多い)。

- 貧乏士族の娘で小太刀の使い手だが、父親に返せない借金のカタとして借金取りに引き渡され、妾にされてしまう。当然本人に意思確認はなかった。「親が困った時には子供が身を粉にして助ける」という黴の生えた封権倫理を身勝手に押し付けられた形。

- 当時、その金貸しにそういう目に遭わされた女は数多くいたのだが、彼女は本業たる借金取りの業務でもメキメキ頭角を現し、遂にはその借金取りの正妻の座を占めるまでになる。

- 現在は父も夫も既に亡く、気楽な若後家状態だが、この二人の死には黒い噂がつきまとっており「彼女なら何でもやりかねないからな」と囁かれている。見掛けは清楚な美女だが飛んでもない辣腕家で、その名前を聞くと大の男でも震え上がる。

- 逆に、そうした修羅場しか知らない生活を送ってきたせいで色恋沙汰に全く免疫がなく、寛一に一目惚れしてしまう。なんと彼の前でだけは乙女の様に妙にモジモジしたり、言いたい事も言えなくなってしまったりするのである。

*海外の日本文化マニアの間では、この「ギャップ萌え」要素に加え、文学史上初めて「お嬢様笑い」を披露したヒロインとして名高い。そこでの描写を見る限り「お嬢様笑い」の起源は「家主の成金笑いが妻娘に感染したもの」。さらにさかのぼると「芝居の中で陰謀を企む公家悪の高笑い」にまで行き着くとも。- それでも寛一が振り返らないのはお宮のせいと考えており、小太刀の達人でもあるにで資産家富山の屋敷に単身殴り込みを掛けようとした事もある。

*強引に「夢落 ち」だった事にされて継続。研究者の中にはこの時展開した「ぶち切れて過去を懺悔しながら小太刀を振り回す赤樫満枝が、お宮を斬殺過程で寛一も殺してしま い、泣きながら自害する」場面こそが、既に暴走状態にあった「金色夜叉」を終わらせる唯一の方法であり、それを作者が拒絶した時点でこの作品は未完に終わる事を運命付けられたという説を唱える人もいる。明らかに四代目鶴屋南北「桜姫東文章(初演1817年)」ばりの設定を詰め込まれた約1名が暴走し、そのせいで他の二人の影が薄くなってしまい未完に終わった失敗作。興味深い事に「赤樫満枝」系のダーク・ヒロインは以降順調にバリエーションを増やし、今日では和製コンテンツにおける重要な定番キャラの一つとしてすっかり定着する事に。

此の人(藤純子)を超える緋牡丹お竜は、もう出ないだろうね。物腰は、あくまで女らしく色気があって柔らかい。この人は、心身に筋が入ってるね。だから、崩れない、キリッと締めて流されないから頼もしい。殺陣も上手いし短銃の扱いも大仰でもなければ軽くもない、程よく使って生かしてるね。このけじめを失うと、やたらめったらバンッバンッ撃ちまくって、場を潰すんだね。

小刀の免許皆伝の腕前って言う設定がいい。殺陣も、其れに倣った捌きようで斬っても斬っても納得できるね。身構えが地に足ついてる。矢野一家を背負って立つ女親分の貫禄も持ち合わせてるね。なによりも、此の人は、品があるんだね、此れが素晴らしい。熊本の方言がいいんだね。大きな器を感じさせるよ。見事な当り役だね。

此の人の父親が、東映の当時の大プロデューサー俊藤浩滋だったことから、女やくざ映画でありながら、安易なエロティック演出を一切排したのが功を奏したね。

高倉健、鶴田浩二、若山富三郎、菅原文太をはじめ丹波哲郎、藤山寛美 金子信雄、松方弘樹、待田京介など脇を固める役者が、大スターばかりで映画の格も上がった。

藤純子が「緋牡丹お竜」で一世を風靡するお膳立てが出来上がっていたんだね。其れに応えて裏切らぬ魅力と才能が彼女にあった訳だね。当るときってのは、こんなもんなんだろと思うよ。

*東映任侠映画中興の祖となった藤純子主演「緋牡丹博徒」シリーズ全8作(1968年〜1972年)なしに梶芽衣子主演「女囚さそり」シリーズ全4作(1972年〜1973年)」「修羅雪姫」シリーズ全2作(1973年〜1974年)はなかったとも。

この話題ではマーガレット・ミッチェル「風と共に去りぬ(Gone With the Wind、原作1936年、映画化1939年)」のメイン・ヒロインたるスカーレット・オハラについて触れざるを得ない。当初はエレナ・ポーター「少女パレアナ/ポリアンナ(Pollyanna、1913年)」「パレアナ/ポリアンナの青春(Pollyanna Grows Up、1915年)」を見習って分別の塊の様な女性を主人公に据えたが、筆が進むにつれ次第に「何をやっても間違えるコミックリリーフ的女狂言回しパンジー」に物語の進行を乗っ取られていったので、最初に戻って彼女 を主人公として書き直したという逸話が有名な「風と共に去りぬ」が有名。

またトルーマン・カポーティ「ティファニーで朝食を(Breakfast at Tiffany's、原作1958年、映画化1961年)に登場するホリー・ゴライトリーの存在も忘れがたい。

ちなみにピカレスク小説(英: Picaresque novel, 西: Novela picaresca)のジャンルで先例を探すとこんな感じ?

- 英国人作家ダニエル・デフォーの「モル・フランダーズ(Moll Flanders もしくは The Fortunes and Misfortunes of the Famous Moll Flanders,1722年)」

- フランス人作家アベ・プレヴォー「マノン・レスコー(Manon Lescaut,1731年)」

- フランス人作家 マリボー「マリアンヌの生涯(La vie de Marianne,1731年〜1741年刊行)」

- フランス人作家マルキ・ド・サド「ジュリエット物語あるいは悪徳の栄え(l'Histoire de Juliette ou les Prospérités du vice、1797年〜1801年)」

- 米国小説家ナサニエル・ホーソーンの怪奇小説「ラパチーニの娘(Rappaccini's Daughter、1844年)」

- フランスの作家プロスペル・メリメ「カルメン(Carmen、原作1845年、オペラ化1874年)。

- フランスの文豪エミール・ゾラ「ナナ(Nana,1879年)」

- 英国人作家オスカー・ワイルド「サロメ(Salomé、フランス語で執筆され1891年パリで出版)。

- 英国人作家トーマス・ハーディ「ダーバヴィル家のテス(Tess of the d'Urbervilles、1891年出)」

まさしく「桜姫東文章(初演1817年)」の世界? とはいえ決定的変化は20世紀に入ってから起こったとも見て取れる様です。はてさて、私達はどちらに向けて漂流しているのやら…