最初に「マルクス・フロイト主義」なる奇妙な表現に出会ったのはヘルムート・プレスナー(Helmuth Plessner, 1892年~1985年)の手になる「ドイツロマン主義とナチズム、遅れてきた国民(Die verspätete Nation. Über die politische Verführbarkeit bürgerlichen Geistes 1935年)」の中でおいてでした。1930年代からそれまでのドイツの学問の展開を振り返った箇所です。

- 新カント派 (Neukantianismus、1870年代から1920年代)は、これからの時代にはもはや哲学は不要と決めつけた俗流唯物論(vulgar materialism)への反駁として始まった。しかし衒学(pedantry)と教条主義(Dogmatism)の罠にはまってかえってその不必要性を自己証明して消えていった。そもそもドイツ人にはフランス人の様に理性を崇拝する伝統がなかったので「理性に基づく倫理観の再建」など不可能だった。

- ジンメルらの「生の哲学(Lebensphilosophie)」はドイツに根付かなかった。ドイツ人の関心は生物学的基盤を背景とする民族史にあまりに深く集中し過ぎていたのである。それゆえに生命の歴史を「生存闘争」という観点から説明したダーウィンの方がよほどしっくりきた。

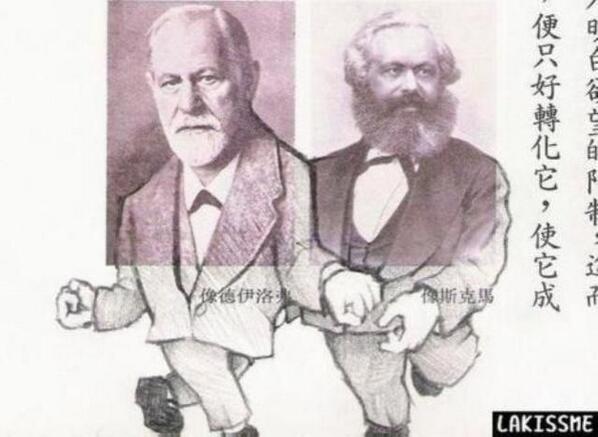

- その一方でマルクスの「上部構造/下部構造」論やフロイトの象徴論は深く受容された。「我々が自由意思や個性と信じ込んでいるものは、実はその外側からもたらされたもの」というコンセプトが当時のドイツ人の心象にぴったり合致していたからである。またマルクスが人間の歴史を「階級闘争」として説明し、フロイトが人間の自我を「制御できぬ 本能とこれを抑圧する超自我の闘争」と説明したのもいちいち納得がいった。そして両者は次第に融合を果たしていく。

これだけ煮詰まってたら、そりゃカール・シュミットの「敵友理論」の手中にコロリと落ちたのも当然?

問題はこの歴史的には確固として存在した「マルクス・フロイト主義」と、巷に広まってる「マルクス・レーニン主義」との関係。なにしろ、どうしたって別物にしか見えないですか。昔からそれが疑問だったんです。

そもそも「社会主義思想の基礎はサン=シモン、オーギュスト・コント、カール・マルクスが築いた」という話まで戻らないといけません。

本質的に人の集団を科学的に分析、管理することには、一人の人を一単位、いわばものとしてみなす倫理的な問題が潜んでいる。全体の最適化は抑圧される個体を生む。まだ身分制がのこり人権が曖昧な時代に多くの弊害を生む。

コンドルセの統計的な最適化は平均的な人間という理想像を産み出し、平均から外れた人を不良品を見なす方向へ進む。たとえば民族差別を生んだ優生学へ繋がる。あるいはルソーの思想は集団の最適のために管理される個としての全体主義に繋がる。また社会主義の弊害は最近まで続いた。ヒュームはベンサムなどの功利主義に繋がる。最大多数の幸福。これはまさにいまも続く倫理的な問題だ。

いわはこの潮流が世界大戦へ繋がるといってよい。そしていまは昔ほど無頓着ではなくなったが、社会科学の裏面として隠されている。だからその黎明期はいまも多くが語られないのだ。人々はしらーと科学技術を語り、哲学を語り、経済学を語り、社会学を語る。実はそこに昔と変わらず狂気が潜んでいることを見ないふりをしている。

①サン=シモン(Claude Henri de Rouvroy、Comte de Saint-Simon、1760年〜1825年)当人はともかく「サン=シモン派」といえば「馬上のサン=シモン」大統領ルイ・ナポレオン/皇帝ナポレオン三世を含む巨大政治勢力。「(王侯貴族や聖職者でなく)産業者同盟(les indutriels)こそフランスの実体」「人間による人間の搾取から、機械による自然の活用へ」といったモットーを掲げ、フランスに産業革命を根付かせた立役者。

②一方、「啓蒙君主制(Enlightened Despotism)」と「科学万能主義(Scientism)」の狭間に現れたオーギュスト・コント(Isidore Auguste Marie François Xavier Comte、1798年〜1857年)の「科学者独裁制(Scientists Despotism)」については、彼が王政復古反対運動によって公職を追放されて以降、ずっと在野の学者としてのみ過ごした事、および彼が「あらゆる科学を科学する学問」として構想した実証哲学(Philosophie positive)の総合性が、元来は「王政に対する代替案」と想定されていた事を抜きには語れない。

- 良くも悪くも「科学者のみ」がコントの信条。元来それは王侯貴族や聖職者が威張る王政の代替案という側面を持っていたが、非現実的とみなされ実践される事はなかった。そして英米には最初から「王政から解放される必要性」そのものが存在しなかったのである。

- ハーバート・スペンサーも「科学のみ」という立場に立った。それがジョン・スチワート・ミルを介してのコントからの影響か、科学者としての態度を貫いた帰結だったかまでは分からない。

*欧州科学主義は、大陸側より英国において徹底していた。 - 「歴史なき大国」アメリカはスペンサーの「科学主義」に熱狂してそれを受容した。ホフスタッターのプロパガンダと異なり、その影響は「社会進化論と自由放任主義の邪悪な結婚」に止まらなかった。また現段階ではあくまで仮説に過ぎないが、米国進歩主義者達が「科学化によってリニューアル化されたジェフッァーソン流民主主義」を構築する過程で学んだ欧州の「キリスト教倫理的社会主義」の中にコントの思想も含まれていた可能性がある。

*欧州の「キリスト教倫理的社会主義」を学んだ…という事はマルクスが「空想的社会主義」と決めつけたフーリエやオーエンにも見直しの機会が巡ってくる事を意味している。皇帝ナポレオン三世の王妃も一時期熱狂していた様にそれは「敬虔なキリスト教徒を社会主義に巻き込む方法」としてかなり優秀だったし、一旦巻き込まれた「敬虔なキリスト教徒」は下手な無神論者より強烈な組織力と推進力を発揮するのが常だった。ただ暴走すると「禁酒法」とか制定してしまう。

現代人の観点からすればホフスタッターの「科学万能主義はアメリカで自然発生した」も随分と怪しいです。それなら「問題を特定し、処方箋を編み出し、計画に従ってこれを実践するのが科学」 とする米国流プラグマティズム(Pragmatism)は何処から来たのでしょうか? そもそも「プラグマティズム」という表現、何故ドイツ語語源なのでしょうか?

- 残念ながらマルクスやエンゲルスが社会主義発展史の種本として用いていたドイツの国家学者フォン・シュタインの「今日のフランスにおける社会主義と共産主義(Der Sozialismus und Kommunismus des heutigen Frankreich, Leipzig 1842, 2. Aufl. 1847年)」に一言の記述もなかった為、唯物史観においてはこの人物は存在しなかった事になっている(あるいは「マルクスがその存在を黙殺してしまったほど存在価値のない人物だった」と説明される事も)。

*その一方で(急進派共和主義(Sansculottism)の延長線上において少数精鋭の秘密結社の直接行動による国家全体の奪取を夢見た)オーギュスト・ブランキの一揆主義(putchism)同様に民主集中制(Democratic Centralism)との何らかの関係性を見出そうとする向きも存在しる。

③マルクス(Karl Heinrich Marx、1818年〜1883年)は「経済学批判(Kritik der Politischen Ökonomie、1859年)」の中で「我々が自由意志や個性と信じているものは、社会の同調圧力に型抜きされた既製品に過ぎない」と述べ、これが「上部構造論」の先例となった。それ自体が社会学の展開上、重要な画期となった事実は揺らがない。

- しかし当人は案外、前近代的社会認識から生涯脱却出来ずに終わっている。例えば「政敵」バクーニンが指摘している様に「国王や教会の威光に裏付けられた領主が領民と領土を全人格的に代表する権威主義的中央集権体制」については徹底抗戦を誓いつつ「領主が領民と領土を全人格的に代表する農本主義的伝統」については(自分が代わりに君臨するのに都合が良いので)黙認。ある意味、マルクスのこの態度こそがレーニンやスターリンが国体として採用した民主集中制(Democratic Centralism)/権力集中制(Concentration of Powers)の起源の一つとなったとも。

- ところで当時、政治的浪漫主義壊滅の怪我の功名として生まれた「新しい処方箋」はマルクスのこの「上部構造論」だけではなかった。ボードレールが(牢獄や精神病院に幽閉され続けたせいで「読者」と切り離され、その客観的イメージ樹立を余儀なくされた)マルキ・ド・サドや(雑誌の売上に責任を持つ編集者の立場から「読者」の攻略を狙い続けた)エドガー・アラン・ポーを研究し「人間を感動させるのはある種の象徴体系であり、その扱いをこの二人は心得ている」という結論に到達した事から象徴主義の発展が始まり、世紀末には無意識の世界を探求したフロイトの夢分析技法との融合を果たしていくのである。そして発祥時期も処方箋としての機能も重なるマルクス主義との共有領域も次第に増えていく。

*フロイトの発想もまた「個人の夢や言い間違いを詳細に観察する事で、人をそういう方向に動かす内的圧力の源、すなわち無意識の実体が見えてくる」という立場に立脚していたのだから、マルクスの上部構造論との間に互換性が存在するのは当然だったとも。

- この「マルクス・フロイト主義」とでも呼ぶべき基本スタンスからマックス・ウェーバーの方法論的個人主義 (Methodological individualism) 、ゾンバルトの方法論的相対主義(Methodological relativism)、ジンメルの形式社会学(Formale Soziologie, Formal Sociology)、アルチュセールやプーランザスの構造主義的マルクス主義(Structural Marxism)、日常生活における社会的相互作用を取り扱うシンボリック相互作用論(Symbolic Interactionism)やドラマツルギー(dramaturgy)論は派生してきたとも考えられる訳である。

ダーウィン進化論がマルクスやエンゲルスやフロイトに与えた影響については、確実にに論証することができる。

- 『種の起源(1859年)』を読んだマルクスとエンゲルスはわが意を得たりと喜び、「イギリス人の書いたものだから」などと半ば軽蔑しながらも大歓迎している。その数年後『資本論』が出たとき、マルクスは署名本をダーウィンに送った。更に後、その英語版が出版されたとき、マルクスはダーウィンにこれを献呈しようとしてご意向を伺ったが、どういうわけかダーウィンは断っている。

- (マルクスとほとんど一心同体の)エンゲルスにとっても、ダーウィンはきわめて有り難い存在であった。マルクスの葬式のときに読み上げた弔事の中で、彼はダーウィンを称えてこう言った。「カール・マルクスは百年にそう多くは出ない傑出した人物の一人でした。チャールズ・ダーウィンは地球上の生物界の発展法則を発見しました。マルクスはそれに従って、人間の歴史が自らを動かし発展させていくあの根本法則、同意を得るのに容易く、十分に単純で自明な、あの法則の発見者でした。」

- 『空想から科学へ』の中でも、エンゲルスはダーウィンを称えてこう言っている。「自然は結局においては形而上学的にではなく、弁証法的に動くものである。それは不断の循環運動をいつも同じようにくり返さない一つの現実の歴史なのである。この点で誰よりも先にあげられるべき名はダーウィンである。彼は、今日の一切の有機的自然、植物も動物もしたがってまた人間も、幾百万年にわたる絶え間ない進化の過程の産物であることを証明し、それによって自然についての形而上学的な見方に強烈な打撃を与えた。」(岩波文庫、五六頁)。「大工業と世界市場の成立はこの闘争を世界的にすると同時に、これを前代未聞のはげしいものとした。個々の資本家のあいだでも、全産業と全国家のあいだでも、自然的もしくは人為的生産条件のよしあしが、死活を決定する。敗者は容赦なく一掃される。これはまさにダーウィンの個体の生存競争だ。それが一層の凶暴さをもって、自然から社会へと移されたのである。」(同、七四頁)

マルクシズムがいかにダーウィン進化論を頼りにしていたかがうかがえる。もしダーウィンを疑うようなことを口にしたなら、エンゲルスはさぞ烈火のごとく怒ったであろう。

ついでながら、今日エンゲルスの『自然弁証法』などは読むに耐えないが、エンゲルスと同じ言い方で(「法則を発見した」「証明した」!)、ほとんど同じことをくり返しているドーキンズは読むに耐えるのか?。

同じことがフロイトについても言える。もしダーウィンがいなかったら、フロイトの精神分析が成立したかどうかさえ疑わしい。

- 何よりもそれはルーシール・B・リトヴォという人の『ダーウィンを読むフロイト――二つの科学の物語』(一九九〇、訳一九九九、青土社)に明らかである。その影響は個別 にどこというより、それは先に述べたように思考法の土台を与えたのである。「ダーウィンの理論にとって現在最も基本的なものとみなされている思想は、フロイトの理論にとっても基本的なものであることがわかった。…ダーウィンがフロイトのどれか一つの思想の唯一の源泉だと主張することはできない。印象的なのは、ダーウィンの研究の結果 としてのこれらの思想の累積的な影響である。(三〇〇頁)」。

- ペンギン版『フロイト・リーダー』によると、フロイトは1907年、「世界の本ベストテン」をあげるように求めたアンケートに対して、「ベスト」を「最も意義深い」と取るなら、それは「コペルニクス、ダーウィン、Johann Weir の科学的業績」だと言っている。最後の人物(魔女信仰について書いた学者)については現在ほとんど知る人もないようだが、コペルニクスとダーウィンをあげたのは、彼らが二十世紀の知的風土を方向付けた人物であるだけに、なるほどと思わせる。

- 「エロス」(性の衝動)と並んで暗い衝動として我々の内部にあるとする「破壊衝動」あるいは「死の衝動」について、フロイトはこう言っている。「破壊衝動については、その究極の目的は生きたものを無機物の状態に返すことだと考えることもできる。そのため我々はこれを「死の衝動」とも呼ぶ。生物は無生物に遅れて、無生物から生じたと考えるなら、死の衝動は私の述べた公式にぴったり合うことになる。すなわち、衝動はすべてのものを、より初期の状態に戻そうとするのである。(An Outline of Psychoanalysis)」。 ここで当然のこととして仮定されているのは、生物は自分が無生物だった時代があり、そこへ戻ろうとする衝動をもつ、ということである。この主張の奇怪さを別 としても、これはダーウィニズムの唯物論的生命観――無機物からの偶然発生説――を前提とする立論である。フロイトの人間観とは要するに、人間とは下から突き上げてくる性や破壊の衝動と、これを上から抑えこもうとする、これも一種の暴力である「超自我」――「良心」とはその美名にすぎない――の間に挟まれて苦しむ永遠の被害者だということである。調整がうまくいかないと病気になり、死ぬ 場合もあるという。「だから一般に、個体は内なる闘争のために死ぬ と考えてよいのだが、これに対して種は、外の世界との闘争がうまくいかず、それによって身につけた適応が不十分であったときに死ぬ のである。(同)」。これも自説とダーウィン進化論がパラレルの関係にあることを強調して整合性をもたせている。闘争を契機として、ダーウィニズムとフロイト理論はいわば有機的につながっているのである。

ダーウィンは生命の歴史を「生存闘争」という観点から説明した。マルクスはこれに倣って人間の歴史を「階級闘争」として説明した。フロイトは人間の自我を、制御できぬ 本能とこれを抑圧する「超自我」の闘争という、マルクス主義によく似た原理によって捉えた。

ここで一つの疑問が生じます。それなら共産主義における「唯物史観」や「計画経済」といった概念がどこから来たかのでしょうか?

「経済学批判(Kritik der Politischen Ökonomie、1859年)」

人間は、その生活の社会的生産において、一定の、必然的な、かれらの意思から独立した諸関係を、つまりかれらの物質的生産諸力の一定の発生段階に対応する生産諸関係を、とりむすぶ。この生産諸関係の総体は社会の経済的機構を形づくっており、これが現実の土台となって、そのうえに、法律的、政治的上部構造がそびえたち、また、一定の社会的意識諸形態は、この現実の土台に対応している。物質的生活の生産様式は、社会的、政治的、精神的生活諸過程一般を制約する。人間の意識がその存在を規定するのではなくて、逆に、人間の社会的存在がその意識を規定するのである。

社会の物質的生産諸力は、その発展がある段階にたっすると、いままでそれがそのなかで動いてきた既存の生産諸関係、あるいはその法的表現にすぎない所有諸関係と矛盾するようになる。これらの諸関係は、生産諸力の発展諸形態からその桎梏へと一変する。このとき社会革命の時期がはじまるのである。経済的基礎の変化につれて、巨大な上部構造全体が、徐々にせよ急激にせよ、くつがえる。

このような諸変革を考察するさいには、経済的な生産諸条件におこった物質的な、自然科学的な正確さで確認できる変革と、人間がこの衝突を意識し、それと決戦する場となる法律、政治、宗教、芸術、または哲学の諸形態、つづめていえばイデオロギーの諸形態とを常に区別しなければならない。ある個人を判断するのに、かれが自分自身をどう考えているのかということにはたよれないのと同様、このような変革の時期を、その時代の意識から判断することはできないのであって、むしろ、この意識を、物質的生活の諸矛盾、社会的生産諸力と社会的生産諸関係とのあいだに現存する衝突から説明しなければならないのである。

一つの社会構成は、すべての生産諸力がその中ではもう発展の余地がないほどに発展しないうちは崩壊することはけっしてなく、また新しいより高度な生産諸関係は、その物質的な存在諸条件が古い社会の胎内で孵化しおわるまでは、古いものにとってかわることはけっしてない。だから人間が立ちむかうのはいつも自分が解決できる問題だけである、というのは、もしさらに、くわしく考察するならば、課題そのものは、その解決の物質的諸条件がすでに現存しているか、またはすくなくともそれができはじめているばあいにかぎって発生するものだ、ということがつねにわかるであろうから。

大ざっぱにいって経済的社会構成が進歩してゆく段階として、アジア的、古代的、封建的、および近代ブルジョア的生活様式をあげることができる。ブルジョア的生産諸関係は、社会的生産過程の敵対的な、といっても個人的な敵対の意味ではなく、諸個人の社会的生活諸条件から生じてくる敵対という意味での敵対的な、形態の最後のものである。しかし、ブルジョア社会の胎内で発展しつつある生産諸力は、同時にこの敵対関係の解決のための物質的諸条件をもつくりだす。だからこの社会構成をもって、人間社会の前史はおわりをつげるのである。

*「資本論」準備草稿の中には、資本制生産に先行する所有諸形態として「アジア的所有」「ローマ=ギリシャ的(古典古代的)所有」「ゲルマン的所有」とされているものもあるという。

これ自体の起源は容易に辿れます。「諸国民の富の性質と原因の研究(An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations、1776年)」を残したアダム・スミスを含むスコットランド啓蒙主義者達。あるいはコンドルセ経由でコントにその影響が伝わった「発達の歴史段階説」。マルクスはこれらをコピペしただけ。しかもとっくの昔に時代遅れになっていたのも知らず。

「社会主義計算」論争が生じたのは19世紀末だ。産業革命がもたらした壮絶な貧困を証拠として、社会主義者たち、マルクス主義者たちなど、自由放任の批判者たちは自由市場がつまりは失敗し、生産と分配についてコントロールできる優しい政府のほうが、財をもっと効率よく平等に割り振れるのだと論じた。「社会主義計算」論争が起きたのは、自由放任の支持者たちが市場のほうがリソースをうまく、あるいは少なくとも無限に賢い政府と比べてもひけをとらないくらいにうまく割り振れるのだ、と論じて、これが論争となった。

この論争は、マルクス主義学派が登場したときから始まっていたとはいえ、正式に「社会主義計算」論争を真剣に議論したのはワルラス派経済学者であるエンリコ・バローネだ。バローネは、1908 年論文「集産主義国家における生産省」でこれを論じ、続いてパレート (1896; 1906: p.266-9) も独自の考察を行った。バローネは、少なくとも原理的には社会主義経済でも資本主義と同じくらいよい成果を挙げられるはずだ、というのも価格というのはワルラス系の連立方程式の解でしかないと考えられるからだ、と論じた——その方程式を解くのが政府だろうと市場だろうと関係ない、と。

だが、社会主義システムのほうが実はもっと優秀だったりしないだろうか? この問題を提起したのはオットー・ノイラートだ。ノイラートは、第一次世界大戦中に、政府が「戦時経済」を実施して、それが雇用を高水準にたもち、景気変動を防ぎ、戦争のためになかなか効率よくリソースを仕切り、生産を最大化したようだということを指摘した。平時でも同じことができるのでは? ノイラートは、それが可能だと思った——ついでに、そういうシステムならお金がいらないという追加の利点もある。集産コントロールなら「実体価値」だけで十分だ。オットー・バウアーやエミール・レーデラーなど、第一次大戦後のドイツ社会主義化委員会に関わっていたマルクス主義者たちは、お金の廃止についてノイラートほど決然とはしていなかったが、それでも特に産業集中を前提とすれば、社会主義による解決策のほうが効率がよいと明確に考えた。

この問いかけはまた、フレッド・M・テイラーも1929年の有名なAER 論文で発したものでもある。そしてかれは、それを肯定的に回答した——確かに社会主義国家は、私企業経済と少なくとも「同じくらいの効率」を実現できる、ということ。そして集産システムでなら、初期所得(あるいは割り当て)の分配もまた政府がコントロールできる追加の変数となるという追加のメリットもある。これは市場経済にはない。消費はどうだろう? モーリス・H. ドッブ (1933) はさらに、消費者の独立性なんてそもそも過大評価されているとまで論じた。政府が生産だけでなく消費の決定もコントロールすれば、「非効率」の問題はなくなる、というわけだ。

ここで オーストリア学派が、ルードヴィヒ・フォン=ミーゼスという大砲をひっさげて参戦した。有名な1920年論文「社会主義コモンウェルスにおける経済的計算」で、ミーゼスは攻撃を開始した——社会主義経済における価格システムは必然的に劣っている、なぜなら社会主義システムで政府が生産手段を保有しているなら、資本財は最終財とはちがって単に内部での財の移転にすぎず、「交換対象」ではないので価格が得られない——したがって値づけされず、したがってこのシステムは必然的に非効率なのだ、と。

だがミーゼスの議論構築には誤謬があった——H・D・ディキンソン (1933) はすぐにそれを指摘した。というのも、バローネ と テイラーが示したように、世界をワルラス的連立方程式として見てそれを解こうとするなら、内的産物に値づけできないなどという問題は生じないのだ。というわけでボールはオーストリア学派のコートに打ち返され、それに反論する役目を受けて立ったのはフリードリッヒ・フォン=ハイエク (1935) だった。バローネとテイラーが夢見た連立方程式系は、あまりに多くの情報を必要とするし、それはどう見ても簡単に手に入るものではなく、それが得られても、必要な計算(何千もの方程式が出てくる)はむずかしすぎる、とハイエクは論じた。同様に、市場経済で提供される経済インセンティブは、集産システムでは再現できない。

パレート派の経済学者、特にテイラー (1928)、ヤコブ・マルシャック (1923)、オスカール・ランゲ (1936, 1938) 、アバ・ラーナー (1934) は、国家運営の経済は少なくとも同じくらい効率的になれると論じた——ただし、政府の計画者たちが価格システムを、市場経済と同じように使えばだが。これはもちろん、パレートの厚生経済学基本定理の適用でしかない。さらに、現実的な意味でいえば、市場経済だって市場の失敗にすぐにぶちあたる(たとえば不完全競争や外部性、取引費用など)し、そうなれば価格メカニズムでは効率的な割り振りができなくなる。完全に競争的なシステムであるかのように価格設定をする政府はこれを克服でき、したがってもっと高効率になれる、というのだ。

オスカール・ランゲの議論は特に強力だった。価格というのは、ある財と別の財の交換レートでしかない(あるいはパレート (1906: p.155) 式に言えば、それは「財の分配とその変換と関連した会計装置」なのだ)。それを意志決定者にとってのパラメータとみるにしても、それが中央計画者に提供されようと、市場に提供されれようと、国有企業の経営者たちが費用最小化を目指すよう支持されれば関係ないはずだ。市場が正しい価格を「見つけ」安定させるという機能はめざましいものではある。だが政府がワルラス派のいう「競売人」になればいい——模索過程を通じて価格を探すというわけだ。さらに、社会主義経済にはインセンティブがないという問題について、現代の資本主義経済だって、所有(株主)と経営者(CEOなど)との間の亀裂が増大して、インセンティブは同じくらい歪んでいるではないかとやりかえした (ランゲは、このために各種の制度学派の成果に頼った)。

フリードリッヒ・ハイエクは、この新しい議論に応じて自分の立場をさらに磨き上げた。これは一連の重要な論文 (1937, 1940, 1945, 1948, 1968) で行われ、要するに国家運営経済が資本主義よりリソース割り当ての効率を高くできないのは、市場経済における価格メカニズムの伝える情報は、どんな計画者であれ獲得できる情報よりも多量だからだ、と論じた。これは情報と自己組織化に関する研究として、ハイエクのキャリアの後半で大きな役割を占めることになる。

この論争のおもしろい結果としては、ソ連自体において、ランゲが提案した技法が採用されたということがある。これはレオニード・ カントロヴィッチによる線形プログラミングの開発につながり、これにより計画経済における効率的な割り当ては、競争市場経済と実質的に同じように価格の利用が必要だということが示されてしまった。同じことをチャリング・C. クープマンスも、多市場シナリオにおける効率性の定式化された議論で示している。その結論で、集産主義経済は理想化されたワルラス派の世界では民間市場システムよりもよい結果は挙げられない——だが市場より悪い成果になるのが確実というわけでもない。要するに、二人はバローネのもともとの主張に戻ってきただけなのだった——少なくとも理論的には。オーストリア学派は、価格の「情報的」役割とインセンティブ問題に関するハイエクの立場を死守し続けた。

そもそも「資本主義社会は間もなく暴走し自滅する」はマルクスの死後刊行された「資本論第2巻(1885年)」に掲載されていた予言で、本当にマルクスの言葉だったか実に疑問。しかもこの発言を発端に「自由放任主義と産業革命の放置を直ちに取りやめ、全てをコンピューター管理下に置くべき」などといった極論まで登場。当時のコンピューターはまだまだパンチカードシステムに毛が生えた程度だったにも関わらずです。いやむしろそれ故に夢が広がった?

そして次第に民主集中制(共産党独裁)や産業集中制(計画経済)こそが共産主義の実現すべき体制という話になっていきます。要するにフォイエルバッハから継承した人間疎外論や人間解放論は忘れ去られ、オーギュスト・コントやハーバート・スペンサーの「科学主義(Scientism)」に擬態したヘーゲルが蘇ってしまったという展開。そして…

田口富久治「マルクス主義とは何であったか?(2001年10月24日)」

レーニンは「マルクス主義の三つの源泉と三つの構成部分(1913年)」および「カール・マルクス(1914年)」の中で「マルクスの学説は19世紀の哲学、経済学、社会主義のもっとも偉大な代表者たちの学説を直接にうけついだものであり、正しいが故に全能であり、「完全で、整然としており、いかなる迷信、いかなる反動、ブルジョア的圧制のいかなる擁護ともあいいれない全一的な世界観を人々にあたえる」と断言している.。

これらの論文が金科玉条視されたのを契機にマルクス主義者や共産主義者の間ではマルクス、エンゲルス、レーニン、スターリン、毛沢東などの著作が絶対的真理として片言隻語までありがたがられる権威主義的教条主義的文化が広まっていく。

こうして「どんどん硬直して教条主義化していくマルクス・エンゲルス主義」は完成。以降は完全聖域化して調査対象とする事すら許されなくなっちゃう訳です。まさに欧州中世の暗黒時代(Dark Age)。

これじゃ1960年代の資本主義圏においてある種のパラダイムシフトが起こって以降、あらゆる分野で敗北が始まったのも仕方がない?